胡利琴,王 艺,2,郭微微

1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072 2.交通银行 重庆市分行,重庆 400025 3.天风证券研究所,湖北 武汉 430072

自2017年党的十九大报告提出坚决守住不发生系统性金融风险的底线以来,中国加大了对金融机构影子银行、不良贷款等行为的监管力度,抑制金融资产盲目扩张,金融杠杆率明显下降,防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果。然而,2020年新冠肺炎疫情席卷全球,“黑天鹅”事件频出,各国金融市场的剧烈震荡使得投资者悲观情绪蔓延,引发中国金融市场波动加剧,潜在系统性风险上升。与此同时,由于受到疫情扩散以及国际形势恶化的负面冲击,中国实体经济杠杆率居高不下,投资疲软,消费增长乏力,经济下行压力持续增大。这背后隐藏着一个重大的政策问题,金融体系的潜在风险与实体经济的发展困境是否存在内在联系,是否会引发风险共振?早在20世纪80年代,Minsky的金融不稳定假说指出了两者的相互依存关系:经济上行期债务融资拓展了企业的生存约束,促进了经济的爆炸性扩张,金融体系的脆弱性随之产生;这种脆弱性在经济下行期极易转化为金融危机、债务通缩和萧条。之后,有学者进一步证实了金融对实体经济影响渠道涵盖了信贷、信心不足和资产泡沫等。因此,单一立足于金融体系自身分析系统性风险的产生与特征,易忽视背后实体经济的协同作用,而从实体经济的视角来研究其演化过程,更能从根源上防范和处置系统性风险,实现金融与经济的良性互动,这对于后疫情时期推动经济高质量发展、畅通国内国际双循环具有重要的现实意义。

本文可能的贡献在于:第一,在中国特定的市场主体行为机制下同时引入实体部门和金融部门,采用基于主体的建模(agent-based model,ABM)从两者双向反馈的视角考察系统性风险的系统演化过程,进一步改善了现有相关研究中传统的网络模型和动态随机一般均衡(DSGE)模型与现实主体决策的有限理性特征不相符的问题。第二,在ABM模型中创新性引入分层网络形式来构建金融部门内部关联网络,更为全面地考察了银行间市场由于资产负债关联产生的直接关联和共同持有资产带来的间接关联。第三,模型中引入了杠杆率监管、逆周期监管和资本充足率监管形式,通过情景观察和数据分析考察宏观审慎监管的政策效果,以期为当前金融系统性风险的防范和化解提供一定的指导。

一、相关研究评述研究金融系统性风险的文献较多,大多基于网络拓扑理论或仿真方法将金融体系视作一个整体,探究其内部的系统性风险产生和传播路径,而从实体经济视角分析系统性风险的文献相对较为有限。国内外学者在分析系统性风险传导中纳入了包含金融机构和企业的网络模型,并发现冲击下金融中介加剧了部门间多轮传染。也有学者考虑到DSGE模型能够描述各主体的交互行为及具有很强的扩展性,采用该方法进行了探索。Goodfriend等较早在DSGE模型中将银行部门纳入实体经济,发现银企借贷渠道是金融风险在银行与实体间传导与反馈的关键。随后Dib等引入银行间市场,指出由于金融摩擦的存在,银行净值的高低会影响到银行自身资产扩张的行为,从而间接影响实体经济与金融部门的互动。Falagiarda等加入贷款价值比信贷约束指标,发现贷款价值比约束实际上带来了贷款的顺周期性,从而会加剧系统性风险的波动。后续研究在此基础上进一步在资本监管、逆周期流动性约束和货币政策上进行了拓展,指出这些方法有助于维护金融和经济稳定。

DSGE模型基本验证了金融风险与实体经济间的关联关系以及背后的影响因素,但其以理性预期为前提,与现实主体决策的有限理性特征并不相符,学者们还尝试运用ABM进行探索。相比较传统的网络模型和DSGE模型,ABM基于现实中主体的行为特征建模,形式更为直观。Gatti等构建了包含银行、上游企业和下游企业的ABM,通过引入内生的交易对手选择机制构建银企交互作用关系,研究发现大银行利率低导致最终的信用网络分布比较集中,故增加了连环破产的可能性。在其基础上进一步引入内生的最优融资结构,同样发现杠杆的顺周期性会加剧金融和经济的不稳定性。Popoyan等则引入了消费方面的自适应法则,并考察了货币政策和宏观审慎监管政策,他们认为信贷规模是银企风险传导的主要渠道,所不同的是前者认为资本充足率和逆周期资本计提的组合效果比较好,后者则支持对银行施加流动性约束。邓超等在家庭、企业、银行、中央银行多主体模型中着重模拟了网络结构的影响,发现核心边缘银行间网络体系比无标度网络更易遭受外部冲击,不足的是对于家庭、企业的行为刻画比较单一。隋新等在ABM中额外加入了企业间商业信用网络,进一步发现银行规模和网络连接度会显着加剧银企间的风险传染程度。

综上所述,以上研究虽然构建了多主体的现实交易特征以及可能的交互行为,但是大多仅局部考察了金融部门与实体经济的外部关联关系,对于系统性风险如何在金融体系内部积聚并随之外溢的作用路径研究明显不足。基于此,本文尝试构建包括银行、家庭、企业、中央银行的多主体模型,除了对实体经济与金融部门的关联渠道以及交互作用机理进行考察,更重要的是立足于中国银行间市场搭建金融部门内部关联网络,同时从金融部门内外部考察系统性风险的积聚过程和传染路径。

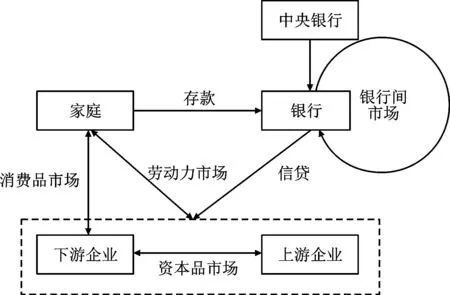

二、系统性金融风险的部门间传导模型建模思路

图1 系统性金融风险的部门间传导模型

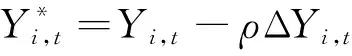

(一)家庭家庭包括工人和资本家,均在银行存款并在消费品市场上消费。工人是劳动力市场的供给方,收入来源是市场上统一的工资()。工人一旦失业,将在劳动力市场上寻找工作,随机探访家企业并入职探访到的有空缺职位的第一家。如果家企业均没有空缺职位,工人将维持失业状态,以存款满足消费需求。资本家为企业的所有者。每家企业都会对应一个资本家。资本家的收入来源是企业每期利润()的部分分红(),其中∈(0,1)。当企业不能偿还债务时企业破产,资本家将用自己的存款重建企业。因此,模型中企业的数量是确定不变的。

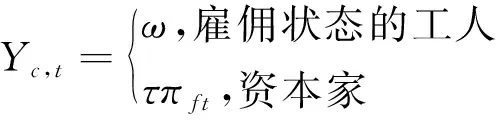

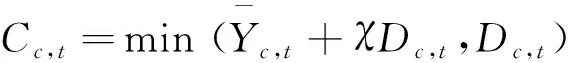

家庭的消费行为涉及长期财富的计算,每期第个消费者的收入为

(1)

(2)

(3)

其中,∈(0,1),代表存款对期望消费水平的影响程度。

家庭决定了期望消费水平后,通过消费品市场完成购买行为。每个家庭将随机探访家下游企业,记录其价格和供给量,从最低价格的企业开始购置,直到达到期望消费水平。若家企业当前供给量之和也无法满足家庭的期望,则家庭消费不足。这一过程也决定了下游企业当期的销量和利润。

(二)企业厂商部门分为上游企业(资本品生产商)和下游企业(消费品生产商),下游企业是消费品市场的供给方和资本品市场的需求方。下游企业根据最优期望产量计算最优工人雇佣数和最优资本品购置量,并在资本品市场和劳动力市场分别进行投资和雇佣,这又进一步确定了上游企业和工人家庭的收入。

1.下游企业

下游企业的生产函数形式为

,=min (,,,)

(4)

其中,,代表产出,,代表劳动投入,,代表资本投入,,是资本的使用效率。

(5)

(6)

其中,,+1是一个正的随机数。

,+1=(1-,),+,

(7)

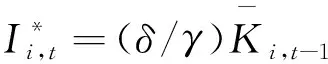

同时设定企业理想的资本存量满足

(8)

(9)

实际投资额为

(10)

因此,后一期的实际资本存量为

(11)

2.上游企业

上游企业生产资本品,其生产函数为

,=,

(12)

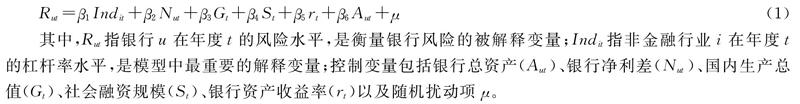

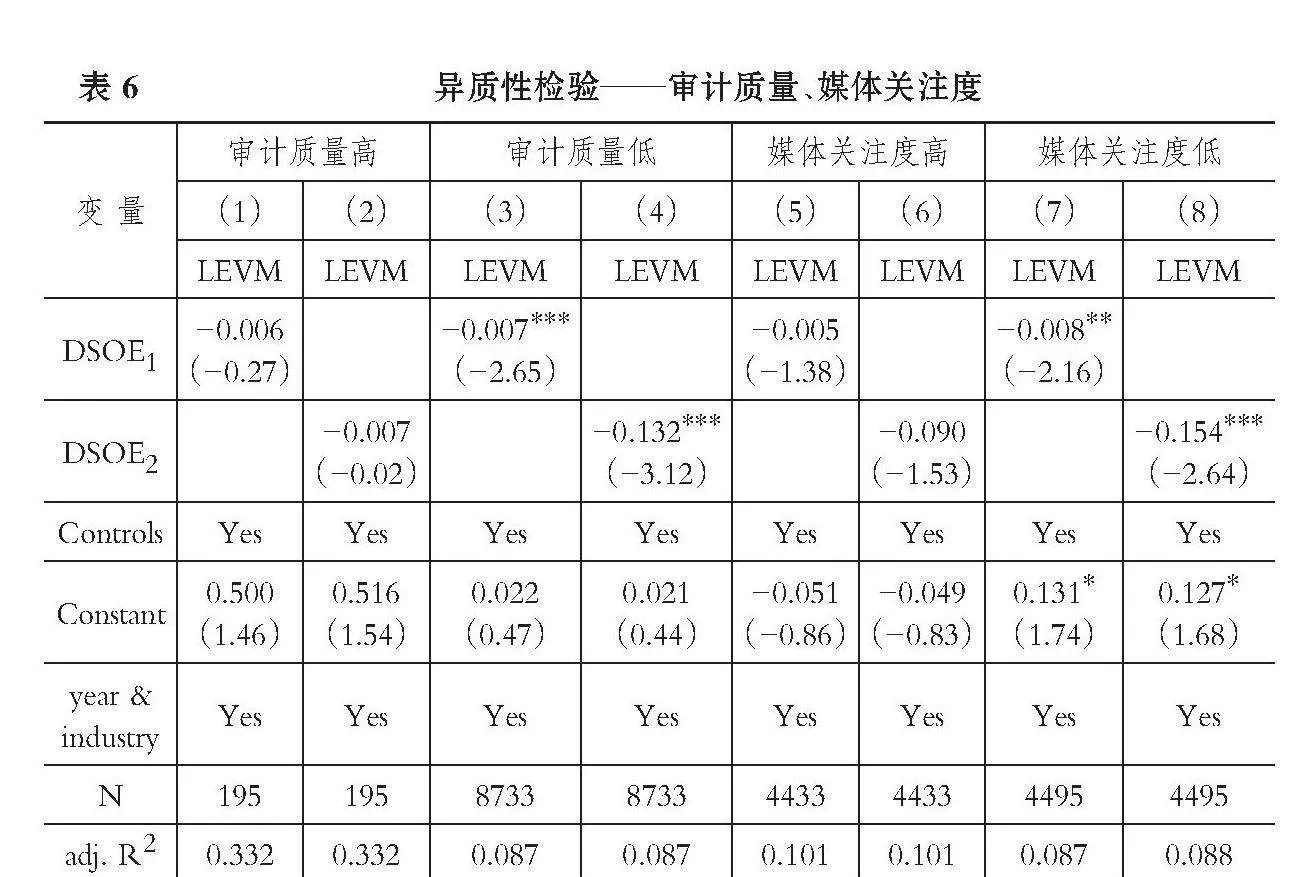

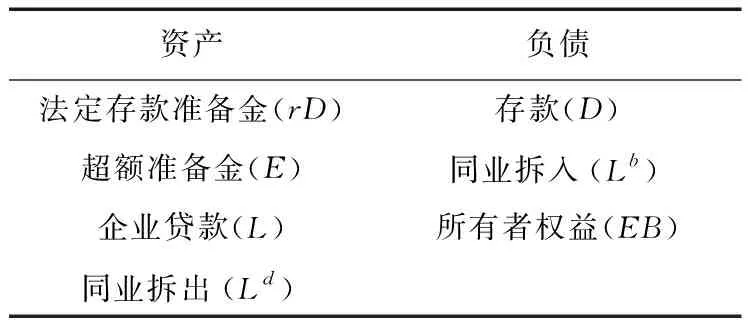

1.银行的资产负债表

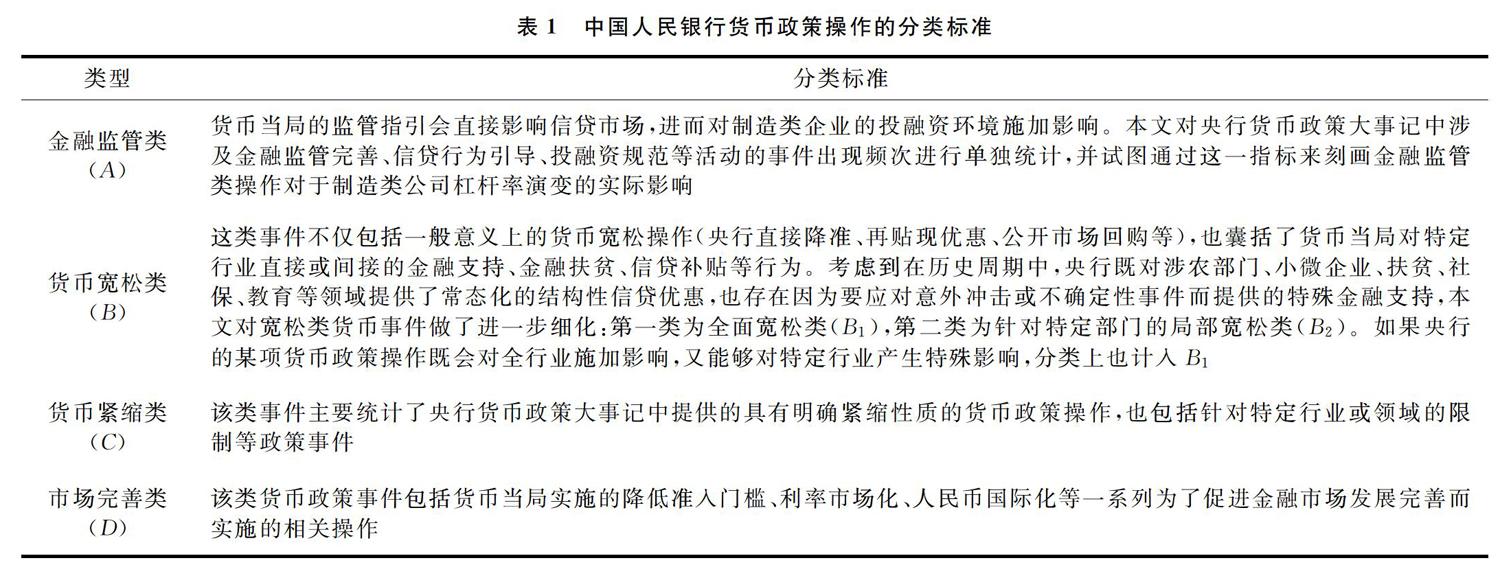

为了便于分析,本文设置商业银行的资产负债表结构如表1所示。

银行的投资组合总规模为=++(-)。该投资组合中,超额准备金和同业净拆出(-)均为无风险资产;企业贷款为风险资产。设贷款在整个组合中的最佳占比为,可推出

表1 银行的资产负债表

=min{(1-)(+),}

(13)

由此可得,银行的理想贷款规模=min{(1-)(+),},但在时刻,银行的流动性头寸为

(14)

其中,为无风险利率,为存款利率,为贷款利率;-1代表-1期贷款违约率。

银行流动性头寸与要达到理想贷款规模所需资金(-)决定了其在同业市场的角色。若不足以满足资金需求,记为流动性不足银行;否则记为流动性充足银行。

2.银企市场

企业贷款是长期的。每一期企业将偿还原贷款的利息和部分本金,若无法偿还将进入破产流程;正常偿还的企业将随机选择一家银行,根据理想产量计算资金缺口并提出借贷要求。

银行接收到借贷要求后,如果还未达到合意的贷款数额且还有剩余流动性,将发放贷款。对于贷款的价格,本文设定银行根据企业的杠杆率确定贷款利率,其中杠杆率越高,贷款利率越高。基本思路如下:设定无风险利率为,为期偿还的分期比例,则为净回报率。由于企业贷款存在一定风险,银行会要求贷款利率的一个风险加成。

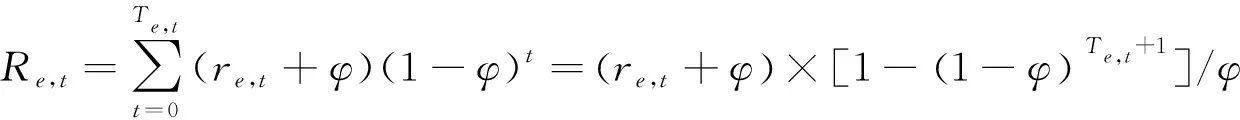

企业的杠杆率用,表示,其破产概率假定是与杠杆率有关的函数,=(,),因此企业的预期寿命为,=1,。银行根据企业的预期寿命计算每单位贷款回报(,):

(15)

进一步计算企业的贷款利率为

(16)

3.银行间市场

在中国银行间市场上,同业拆借是最常见的一种银行间直接关联形式。此外,由于中国银行底层资产的高度同质性,银行的表内表外还存在着大量的共同风险敞口,这样银行间会由于这种资产配置重叠性产生间接关联性。为了将直接和间接关联同时纳入进来,本文采用分层网络形式来构建银行间网络,以便更为完整地反映风险在银行间的传染途径。其中,分层网络结构的第一层是有向的银行间同业拆借网络,第二层是无向的由于持有共同资产而产生的关联网络,金融风险在两层网络叠加之后更易扩散和传染。

对于第二层网络所体现的风险传染特征,本文主要通过银行的资产抛售行为来体现。一般地,当受到负的外部冲击时,银行的资本会受损,在金融监管等要求下,银行会在市场上抛售资产,引起资产价格急剧下跌,这进一步通过共同资产配置渠道传导至关联银行,引起关联银行的资产抛售,从而引发资产价格的螺旋式下跌,在盯市制度下所有银行市值受损,系统性风险加大。

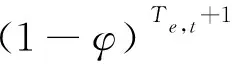

4.银行面临的宏观审慎监管

2019年,中国人民银行宏观审慎管理局设立,标志着中国货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架正式确立。宏观审慎监管体系的发展与巴塞尔协议的提出和完善息息相关,巴塞尔协议Ⅰ和Ⅱ主要围绕资本充足率展开,而巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率和逆周期资本监管作为补充。本文着重考虑上述三个指标要求构建宏观审慎监管框架。

(1)资本充足率要求。自巴塞尔协议实施以来,资本充足率成为评价单个商业银行乃至整个银行体系安全性与稳健性的国际统一标准。本文设定资本充足率()必须满足

=≥

(17)

其中,是经风险加成的资产。

(2)杠杆率要求。2009年,杠杆率被巴塞尔银行监管委员会正式引入作为资本框架的补充措施,2015年正式纳入中国宏观审慎监管框架。根据杠杆率的要求,本文定义杠杆率约束()为

=≥

(18)

其中,总资产=+++,=3%。

(3)逆周期资本缓冲。逆周期资本缓冲的主要目标是平抑信贷周期,缓释明斯基金融不稳定效应,其思想是在经济上行期,银行需额外计提一定的资本缓冲,放缓信贷扩张速度;当经济进入下行期时,银行释放该缓冲资本,以此支持实体经济。

巴塞尔银行监管委员会建议使用广义信贷/GDP作为判断周期的核心指标,这一指标也得到了广泛认可。基于此,本文采用该指标来反映逆周期资本的计提。首先,定义信贷范围,并计算广义信贷/GDP();其次,计算广义信贷/GDP与其长期趋势值()的偏离程度,即=-;最后,根据偏离程度计提资本缓冲()。具体公式为

(19)

5.资产抛售模型

基于前文分析,资产价格受到资产抛售行为和资产重叠程度的影响,本文借鉴Cifuentes等的思路,引入资产抛售价格方程:

=×exp[-(×)]

(20)

其中,代表资产抛售的数量,代表资产总量,代表金融部门风险头寸重叠程度。

三、仿真结果分析(一)基准模型算法的实现与分析1.模型的初始化

根据各主体的行为方程先初始化以银行、中央银行为代表的金融部门和包含家庭、上下游企业的实体经济部门。其中,各银行主体被随机赋予风险厌恶系数,以此为基础确定理想贷款规模,且银行间通过同业拆借和共同资产建立分层结构的关联网络;家庭、企业都被赋予存款和现金存在的初始流动性,而家庭随机选取银行进行储蓄,由此决定了各家银行的初始流动性,也确定了银行异质性的资产负债表。

2.模型的运行

根据现实情况,本文对模型参数进行赋值,资本充足率取《商业银行资本管理办法(试行)》中规定的11.5%,法定存款准备金率取国有大型银行2016—2018年对应的17%,法定存款准备金利率取1.62%(中国人民银行公布,下同),超额存款准备金利率取0.72%,银行间同业拆借利率取2016—2018年间7天回购加权利率均值2.97%,存款利率取0.35%,用于计算贷款利率的无风险利率取2016—2018年间10年期国债收益率均值3.36%。模型运行结果显示,产出和失业存在负相关关系,而信贷和消费则呈现顺周期性,与实际相符。

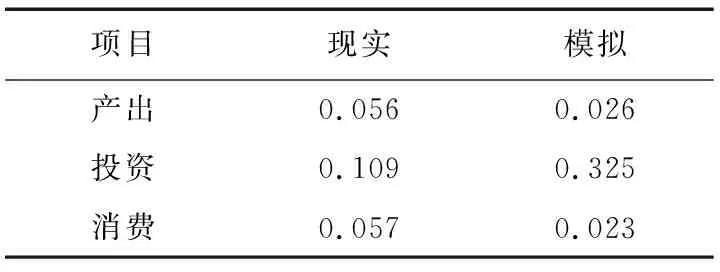

除此之外,本文将模型总产出、投资和消费额三个主要宏观变量与1980—2017年的实际数据经HP滤波处理后的数值进行了对比,结果见表2,发现模拟值与实际值的波动性统计特征相差不大,验证了模型的合理性。

表2 模拟与现实数据波动项方差对比

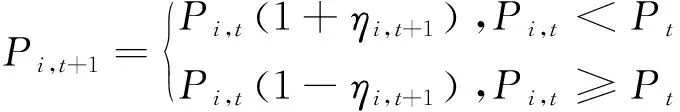

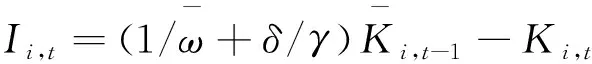

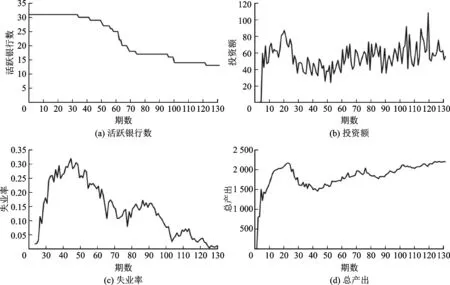

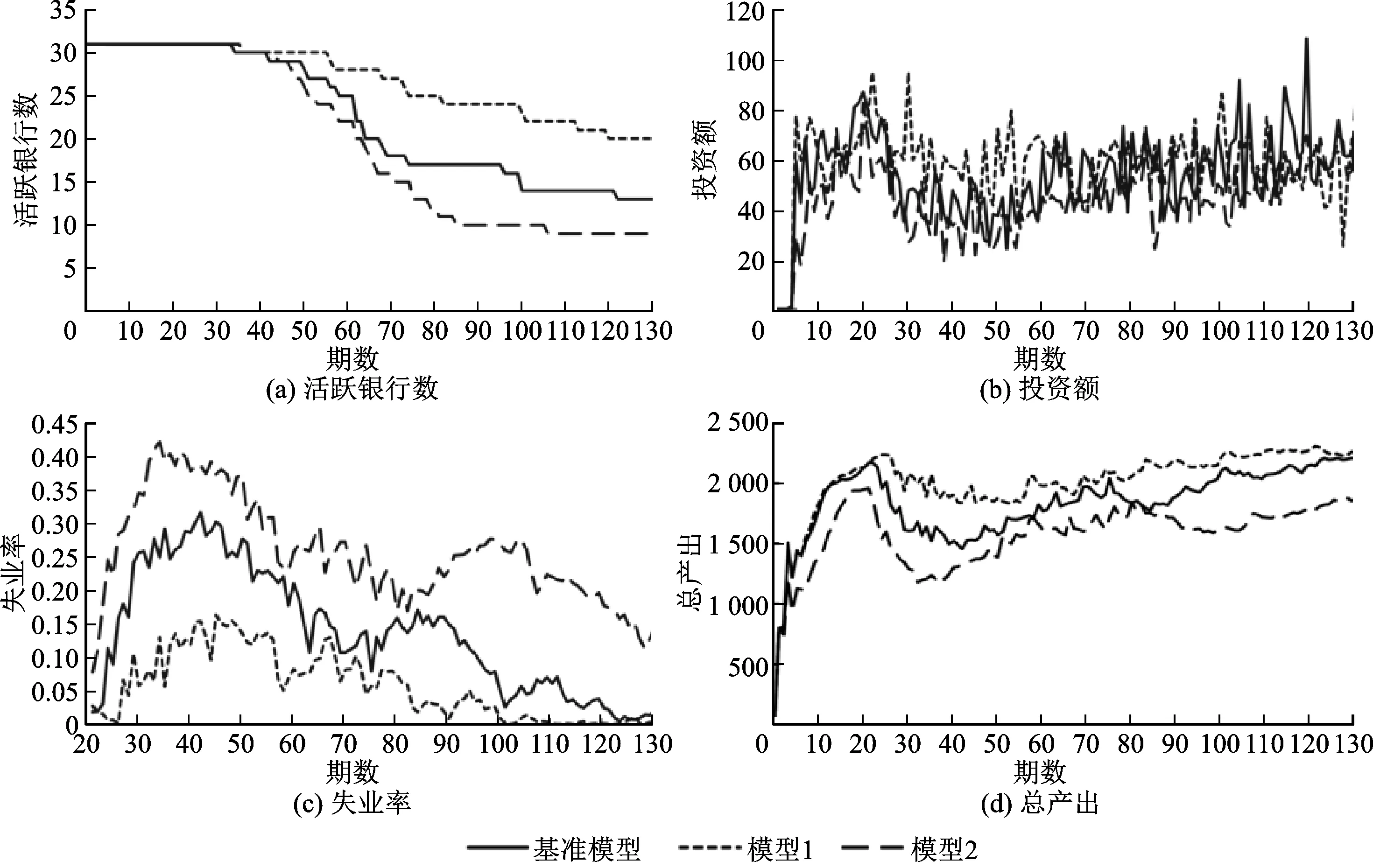

模型运行后银行部门系统性风险的演变过程和宏观经济的变动情况如图2所示。可以看出,30期后宏观经济进入衰退期,在35期左右开始出现银行破产,伴随风险在银行内外部的传染,130期后留存的活跃银行数目为12,产出和投资额变动同步也趋于平稳,就业比较充分,说明宏观经济与金融体系的运行具有内在的协同性。

图2 模型运行后主要变量的变动情况

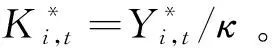

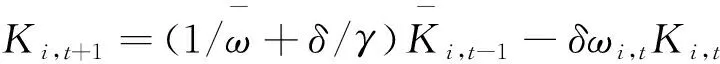

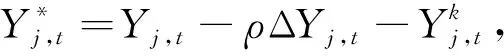

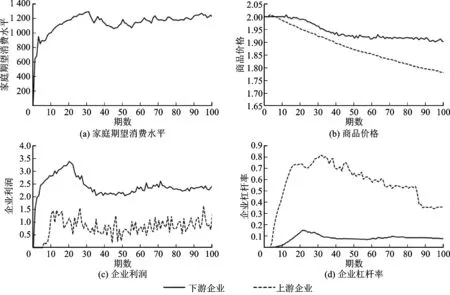

为探究银行体系风险的积聚与实体经济之间究竟存在何种关联,本文进一步对金融部门和实体经济的风险反馈传导过程进行分析。实体部门除投资、失业率、产出等变量外的其他关键信息如图3所示。银行体系的信贷、信贷/GDP、抛售损失、坏账损失变动情况如图4所示。

在实体部门关键变量的变动中,如图3(a)(d)所示,在前30期经济处于良性循环,其中产出维持快速上升,失业率不断下降,家庭财富也随之快速累积,由此拉动消费强劲增长,进而促进企业积极扩张生产规模,且在19期进入举债模式,企业杠杆率也逐步上升。而在企业部门加杠杆扩张生产的同时,如图3(b)所示,由于消费品市场和资本品市场同时出现了量升价跌的局面,直接导致图3(c)中企业利润在20期之后并没有明显增长。第21~30期企业的贷款规模却仍在逐渐增大,低利润与信贷支撑下过度生产诱发了企业的流动性紧张,这可能促使企业再次通过贷款展期来维持低效率运转。值得注意的是,企业经营不善亦引起家庭收入增长同步放缓,如图3(a)所示,消费水平也从最高的1 300下降至最低的1 050左右,这进一步证实了企业过度信贷背后由于消费基础的缺乏而隐藏着巨大的风险,该风险借助信贷链条向银行部门传导。

反观金融部门的表现,如图4(a)(c)(d)所示,在30期之前即经济上行期间,银行信贷整体上并未因为企业资产负债恶化而明显收紧,但是从第22期开始,企业破产的出现以及后续不断累积的破产损失通过信贷渠道传导至银行,导致银行的流动性逐渐受损,最终迫使银行在第30期左右开始收紧贷款。银行信贷的收缩使得企业借新还旧难度加大,债务链条难以为继,企业破产进一步蔓延。整个银行体系同样由于坏账损失和资产抛售而出现资本金受损、市值下降等,继而引发银行部门整体流动性紧张,贷款规模持续收缩,贷款利率也不断攀升,企业和银行两者陷入恶性的互动循环。

辅以信贷/GDP这一指标也不难看出,实体经济和金融部门两者的交互对于系统性风险的助推作用。如图4(b)所示,在第35期之前,该指标迅速上升且在第35期达到最大值,充分说明了系统性风险迅速积聚背后离不开实体部门高信贷的扩张,而在第36~64期之间,信贷/GDP指标开始缓慢下降,但这并不是通常意义上的风险释放,而是源于13家银行宣告破产带来的信贷供给显着收缩,正如前文所述银企互动陷入恶性循环,这与中国经济表象基本一致。中国自2008年“四万亿元”经济刺激计划后,企业部门杠杆高企,实体经济空转现象突出,信贷/GDP也相应地处于高位,整个经济蕴藏着巨大的金融风险,虽然2016年全面启动“金融去杠杆”后广义信贷规模大幅收缩,信贷/GDP也处于历史低位,但是同时也加大了实体经济融资难度,经济增长动能明显不足,而缺乏经济支撑的金融周期亦开始下行,金融风险反而有所上升。

图3 实体部门关键变量的变动情况

图4 银行部门关键变量的变动情况

(二)对照仿真一:网络结构的影响单个银行的损失会通过银行间网络传导至其他银行,而这种传导的深度和速度直接受到网络拓扑结构的影响。下面将通过调整无标度网络的标度参数方式研究网络结构对系统性风险传播和扩散的影响,用于和基准模型(标度参数为2.5)比较的网络标度参数分别为3和2,记为模型1和模型2。由于标度参数对应着银行业拆借网络的集中度,因此银行业网络集中度排序为:模型2>基准模型>模型1。

改变标度参数的无标度网络下金融体系和实体经济的不同表现如图5所示,其中金融体系用活跃银行数代表,实体经济用总产出、投资额和失业率代表。

图5 网络结构对模型金融、实体主要变量的影响

对比图5(a)~(d)可以看出,银行间网络结构对系统性风险的影响是显着的。首先,从银行倒闭速度来看,活跃银行数大约在第30期发生了分化,银行集中度越高,银行倒闭的速率明显逐渐陡峭,特别到了第120期之后,模型1留存的活跃银行数为20家,基准模型为12家,而模型2则只余下8家。其次,从实体经济来看,其中投资额从第30期开始,模型1比模型2平均每期高出30左右,但是在第81期之后三者差异并不明显,这也与第81期后三个模型活跃银行数稳定有关,足以证明商业银行作为实体经济流动性的来源,其自身遭受冲击、无法正常发挥中介作用时,会直接引导实体经济投资行为变化。至于失业率、产出、消费方面,整体看来三个模型分化明显,模型1显着优于基准模型,模型2表现最差。在第80期后,模型1失业率约在2%以下,基准模型在5%左右,而模型2失业率介于15%~25%之间。模型1、模型2和基准模型总产出相比,最大差值分别达到了549和476。

总体来说,随着网络集中度的提高,金融体系的不稳定性增强,实体经济的波动更大,从侧面验证了银行间复杂的债权债务关系越紧密,特别是中心节点银行节点度增大、交易对手增多,越容易引起风险在金融体系内部传导,并会通过金融与实体部门的关联传导至实体部门,引起实体部门的经济指标恶化。当前,中国银行间同业拆借市场规模较大,具有较高的网络高集中度。其中,2018年12月中国同业资产、负债规模达到了377 911.11亿元,其中中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行5家额度就占据了同业资产的16.71%和同业负债的25.93%。由此可见,中国银行业表现出相对较高的潜在风险,关注银行同业网络中心节点、从源头预防系统性风险的传染是中国金融行业健康发展、切实发挥服务实体经济作用的关键。

(三)对照仿真二:金融部门风险头寸重叠因子的影响银行遭受流动性压力或无法满足资本充足率要求时,将不得不选择在市场上抛售部分风险资产。资产价格大幅度下滑会造成抛售银行资本的进一步损失;如果系统内银行拥有高度同质的资产,其他银行同类资产的盯市价值也会下降,形成风险在银行体系内的多轮传染与反馈。

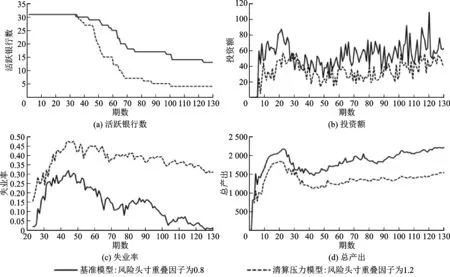

仿真二将从0.8提高到1.2,资产价格对抛售数量的敏感程度提升了50%。标度参数为3.5的银行间无标度网络对资产清算因子的不同反应如图6所示。

图6 金融部门风险头寸重叠因子对模型金融、实体主要变量的影响

比较图6中基准模型和清算压力模型可以看到,调高风险头寸重叠因子后整体风险明显增大,所不同的是,初期两模型的差距显着小于后期,这也体现了资产抛售初期,由于银行能对流动性进行及时补充,所以对经济影响不大,但是随着时间的推移,清算压力会转化为银行的流动性压力,这导致银行作为市场流动性源头的功能被大大削弱,两个模型的差距开始扩大。具体来说,基准模型和清算压力模型从第30期开始出现了银行破产,但基准模型第70期留存银行数为18家,清算压力模型只剩余7家。投资额、总产出和失业率方面清算压力模型也显着恶化。投资额方面,基准模型投资额明显高于清算压力模型,平均差为20.15,在第120期两模型投资额之差达到了峰值,基准模型远超清算压力模型179%。总产出方面,调高风险头寸重叠因子后总产出呈现快速下降,前50期基准模型和清算压力模型产出的差值在400左右波动,约占后者的30%,第50期之后两者差值迅速扩大,特别到第130期,基准模型产出高于清算压力模型655,达到后者48%。同样,失业率展现出了相似变化规律,特别是从第50~130期,清算压力模型对应的失业率从45%下降到了29%,基准模型失业率从27%下降到了5%左右,显然清算压力模型在失业率上恶化更为明显。

不难看出,调高风险头寸重叠因子对金融体系和实体经济呈现明显的加速器效应,即风险头寸重叠因子带来的资产价格更大幅度的下跌,首先会对银行部门的盯市价值产生深度的负向冲击,而这一影响会直接影响到贷款的投放规模,进而通过银行—企业的信贷渠道在金融加速器的作用下引发实体经济更大幅度的波动,并将这一负向效应反馈至银行部门自身。

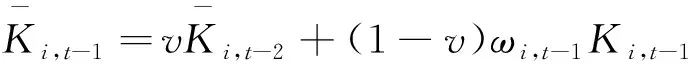

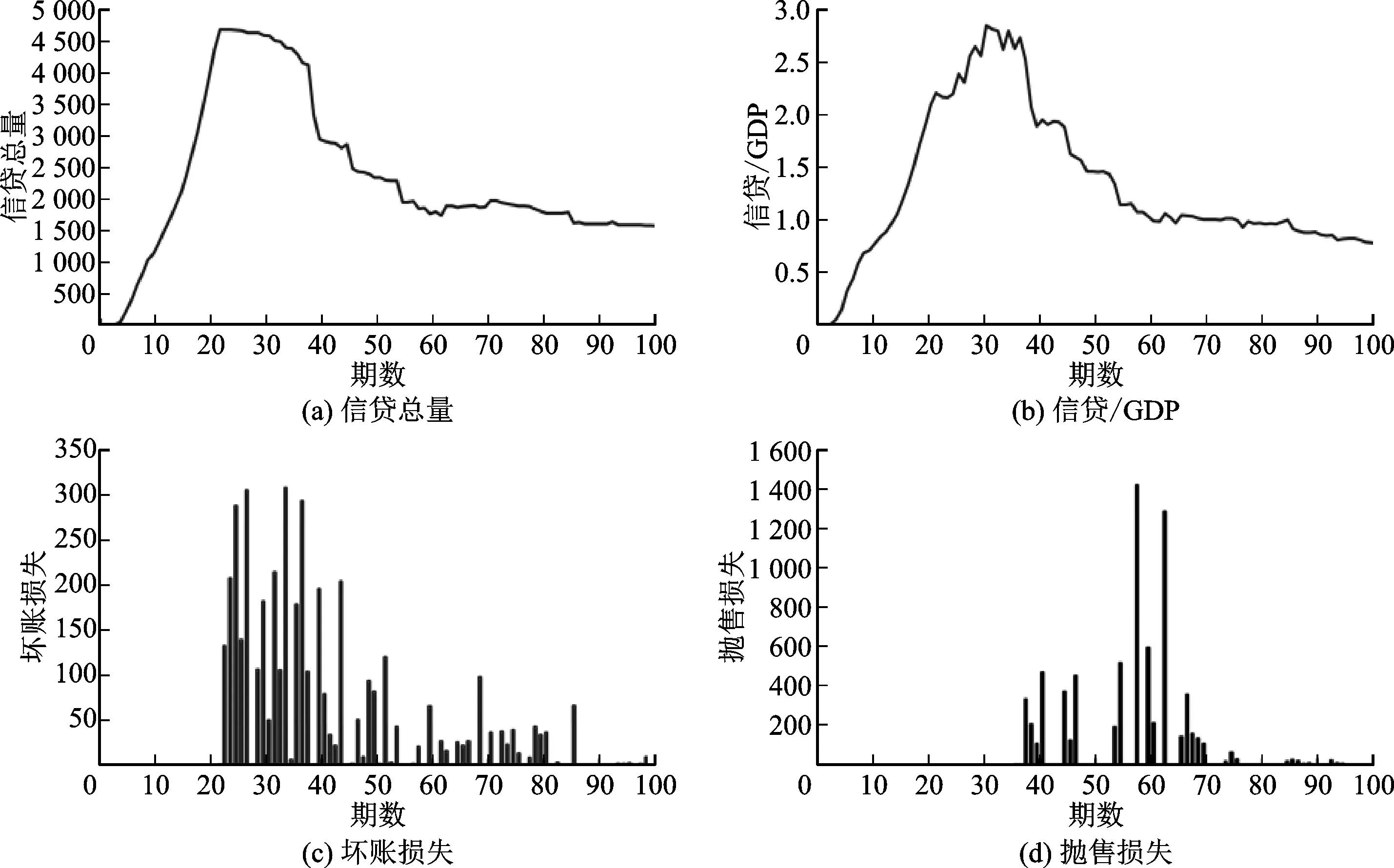

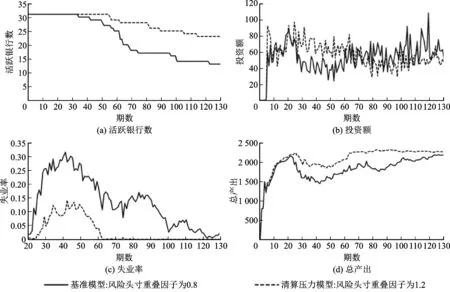

四、宏观审慎监管干预效果分析(一)逆周期资本监管的仿真对于式(19)的参数选择,巴塞尔银行监管委员会将阈值和分别定义为10%和2%,即当在2%以下时,无需计提额外资本;当在10%以上时,计提2.5%的逆周期资本上限;位于2%~10%之间,采用线性形式计算。本文使用HP滤波法分离,其中参照王擎等的研究,取400 000。加入逆周期资本缓冲后各经济变量的变化如图7所示。

图7 逆周期资本监管对模型金融、实体主要变量的影响

从金融部门看,加入逆周期之后只有3家银行出现了资本金不足的问题,且最终活跃银行数从基准模型的13家提升至23家,金融稳定性改善明显。值得注意的是,模型中需计提逆周期资本缓冲的期数主要集中在第21~60期之间,意味着此时超过了2%,施加逆周期监管能有效约束过度信贷的问题,这样有助于稳定信贷/GDP增长。

在实体经济方面,总产出、失业率和投资额波动均明显减小。具体来看,加入逆周期资本监管后,失业率前期平均约低15个百分点,第41期后基本降至0;总产出在第21期后改善幅度在5%~30%之间;投资额在第71期之前绝对值也明显增加,之后平稳变化。这正是源于逆周期资本缓冲对于过度信贷的遏制作用。正如前文所述,金融风险的积聚和实体经济下行均是企业过度信贷触发、金融机构的顺周期推动所致,逆周期的监管通过约束银行的顺周期信贷行为,从根本上限制了企业部门“脱实向虚”的过度投资倾向,控制了各部门杠杆的过度增长,从而弱化金融周期和经济周期的共振效应。

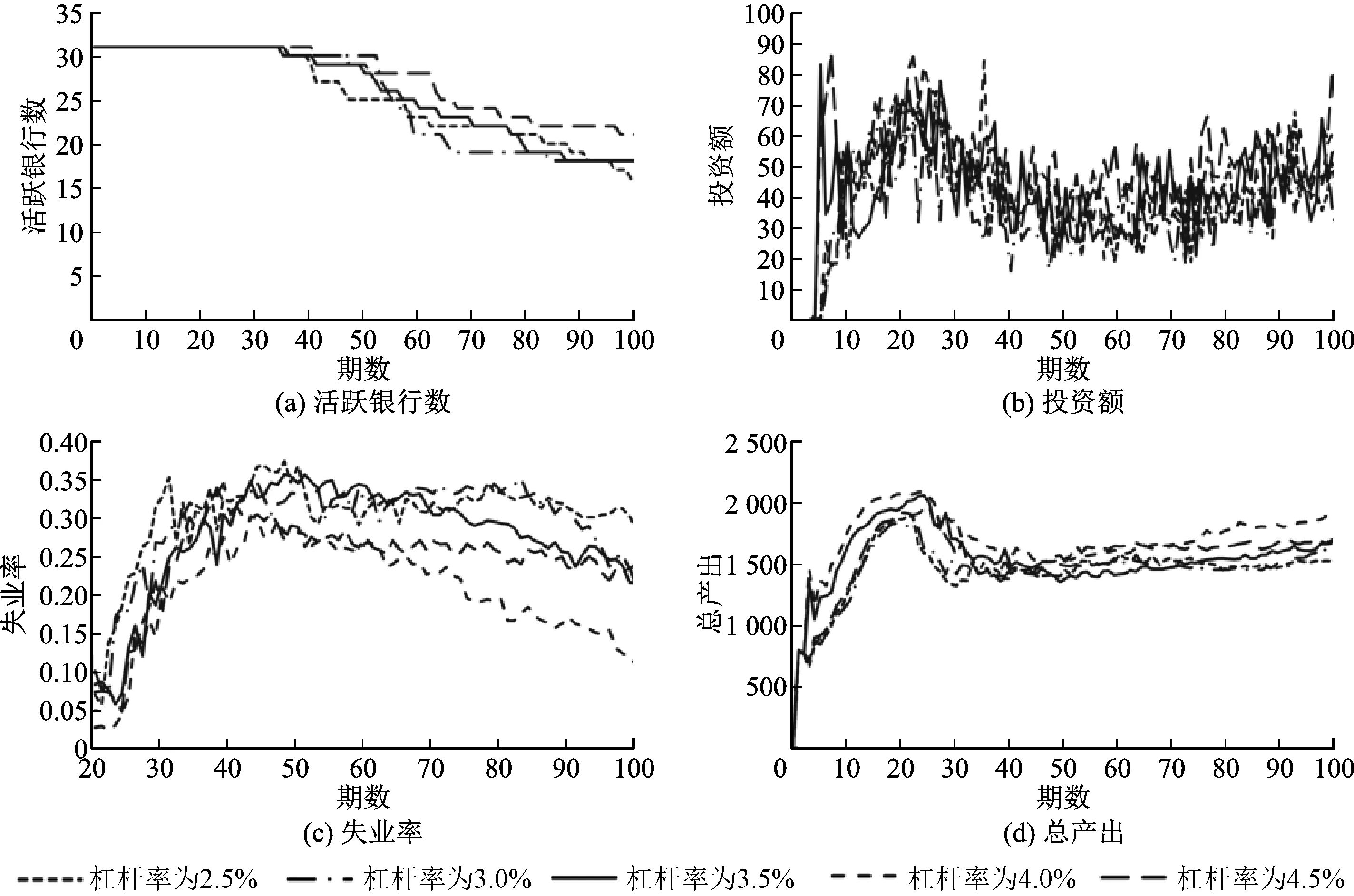

(二)杠杆率监管的仿真杠杆率监管实质上限制了商业银行资产负债表的扩张,降低了个体银行自身的金融脆弱性,但由于金融杠杆的高低会通过信贷渠道与消费者和企业相互影响、相互强化,最终的影响效应很难确定,目前在学界也尚未形成统一结论。本文拟仿真在基准资产充足率约束上不同杠杆率监管的直接效应,试图厘清杠杆率对稳增长、防风险目标的作用效果。

根据中国商业银行杠杆率管理办法,本文将杠杆率均分为5个档次:2.5%、3%、3.5%、4%和4.5%。研究发现,杠杆率从2.5%~3.5%变化时主要经济变量呈现出了倒U型效应,而超过3.5%后明显恶化。这说明杠杆率过高会使经济明显恶化,而杠杆率适度时的影响机制并不明确,下面着重分析杠杆率为2.5%、3%和3.5%的情况。

从图8(a)来看,杠杆率为2.5%与3.5%时差距不大,但杠杆率为3.0%时留存银行数显着高于前两者,且从第71期开始这种差距稳定在4家左右,为留存银行数的30%~50%,这显然与杠杆率监管的初衷相悖。进一步观察实体部门的反应可以发现,从投资额来看,杠杆率为3.0%时投资波动更为剧烈,整体方差为191.61,高出杠杆率为3.5%下的41%,而杠杆率2.5%时的整体数值则偏低,如图8(b)所示。就失业率方面而言,如图8(c)所示,杠杆率为3.5%时失业率最高,且三者分化明显,其中杠杆率为3.5%时的失业率平均超过2.5%时11%。总产出方面,如图8(d)所示,同样出现了杠杆率2.5%时最差、杠杆率为3.0%优于2.5%和3.5%的现象,且在第35期之后三者的产出规模差距亦趋于稳定。从实体部门的反应不难看出,杠杆率过高带来的系统性风险更大的可能原因是,过于严格的监管会触发实体经济恶化,进而给金融体系带来更大的负面反馈效应。

事实上,合意的杠杆率将使得金融部门和实体经济靠近帕累托最优,而过高或过低都会带来负面影响,这与杠杆率监管的形式与作用路径密切相关。具体来说,杠杆率监管会使得商业银行面临更高的资本金要求,拆入资金受限,信贷发放收紧。企业部门融资成本提高,信贷规模受限,直接带来投资的减少和失业率的上扬,家庭部门消费需求也会下降,进一步导致企业不得不调整生产计划,如此形成负反馈循环。但是,银行资产端的缩表会保证经营的稳健性,减少银行可能面临的坏账冲击,某种程度上又保障了长期商业银行信用转换和期限转换功能的正常发挥。因此,综合来看,杠杆率监管实质上对经济增长和金融稳定产生了倒U型影响,这也意味着在宏观审慎监管中需要寻求的是合意的杠杆率水平。

图8 杠杆率监管对模型金融、实体主要变量的影响

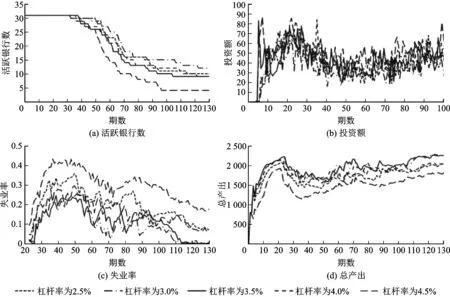

(三)逆周期资本监管和杠杆率组合的仿真宏观审慎监管的大框架下,逆周期资本缓冲和杠杆率均是对资本充足率的有益补充,但三者能否发挥出最大的协同效应呢?本文在基准模型的基础上对银行同时加入杠杆率监管和逆周期资本缓冲的计提要求,试图揭示宏观审慎的组合政策效应。

如前文所述,逆周期监管根据式(19)进行,杠杆率同样设置了2.5%、3%、3.5%、4%和4.5%五档,模型仿真结果如图9所示。

图9 逆周期资本监管和杠杆率组合对模型金融、实体主要变量的影响

政策组合情况下,随着杠杆率的提高,经济表现依然出现了倒U型,综合表现最好出现在杠杆率为4%处,此时留存的活跃银行最多。从活跃银行数来看,杠杆率为2.5%时破产速度最快,其次是3%、3.5%和4.5%,杠杆率取4%时破产速度最慢,其中105期时杠杆率为4%情形下留存银行数为24家。失业率方面,逆周期政策搭配杠杆率监管引起的失业率变化差异明显,表现最好的仍在杠杆率为4%处,其中在105期,杠杆率为4%时失业率约为11.07%,而其余情况下均显着高于杠杆率为4%的情形。同样地,总产出方面,杠杆率从2.5%到4.5%增加时,对应的第35期后产出平均值分别为1 500.73、1 502.38、1 526.63、1 702.32和1 617.22,即杠杆率为4%时产出最高。

总的来说,当杠杆率过低位于2.5%、3%和3.5%时搭配逆周期监管,各经济变量运行情况并不理想,这与单一杠杆率监管结果略有不同,可能的原因是降低商业银行杠杆率标准实质上是减少了商业银行的资本要求,若再采用逆周期监管难以发挥银行资本逆周期的调节作用,因此很难起到平抑经济的作用,同时也会引致银行资本更少而变相提高银行部门的风险。而杠杆率高于3.5%时,内在机理与单一杠杆率监管类似,所不同的是搭配逆周期监管后,由于逆周期资本调节的作用,减缓了高杠杆的影响,所以当高杠杆的负面影响过大时才会引起实体经济与金融部门的双向恶化,这也是组合政策下杠杆率最优处于4%的可能原因。当前,中国金融监管已初步形成了宏观审慎评估体系(MPA)的政策框架,核心旨在强化资本约束的稳健经营理念,虽然其引入了广义信贷、资本充足率、杠杆率等多种政策组合工具,但是仍然缺乏对于金融系统性风险背后实体经济关联方面的考量,而组合政策的模拟结果已经初步证实,考虑实体经济反馈的作用会直接影响到政策工具的搭配结构。

五、结论和建议本文通过构建嵌入银行间分层网络的多主体模型,从实体经济的视角分析了中国金融系统性风险演变的基本特征,并模拟了宏观审慎的政策效果。研究发现,金融系统性风险的积聚根源于实体部门信贷的过度扩张,而缺乏消费支撑的高信贷易诱发企业的破产风险,该风险会借助信贷链条在银企、银银间传导。此外,银行网络集中度、资产同质化程度等均会直接影响银行体系自身的稳定性,而这又会进一步通过资产价格渠道和资产负债表渠道影响实体经济。从监管的仿真来看,银行的稳健性与实体经济稳定互为前提、相互依存,加入逆周期资本计提后信贷的顺周期性有了明显改善,经济和金融的波动均有所减弱。而严格的杠杆率监管虽然表面可以提高银行自身的稳健性,但是却会直接引发实体信贷受限,继而对金融体系形成负反馈循环,加剧金融的不稳定性。

基于此,在经济与金融高质量发展的目标下本文提出以下建议。首先,防范系统性风险不能局限于金融体系本身,更要结合实体经济的债务周期。应当增强对实体部门债务规模和偿债能力的动态监测,立足于实体经济完善宏观审慎监管框架,提高系统性风险监控防范的溯源性和前瞻性。同时加大力度支持内需主导产业,开发和强化内需市场,促进国内消费稳定增长,进而维护经济的平稳和可持续发展,避免实体经济对金融部门的负向反馈冲击。其次,稳健的金融体系可以降低系统性风险的积聚,缓释系统性风险的扩散,保障实体经济的高质量发展。应适当降低金融机构网络集中度和资产同质化程度,鼓励金融机构进行差异化创新与数字化转型,以金融科技赋能发展,优化资金投资结构,提高资本质量,提高金融机构自身的稳健性。最后,一味降杠杆或者宽信用并不能有效解决经济增长和防范风险的问题。应严格把握实体经济与金融体系的内在交互关系。只有牢牢把握金融和实体经济的内在交互关系,从根本上改善企业资产负债表,才能防风险、保增长,实现实体经济与金融体系的良性互动。目前,中国金融发展相比经济结构尚存在不平衡、不充分的问题,应当锚定实体经济的内在需要,引导金融体系的改革和发展,提高金融服务实体经济的质量,切实助力实体经济发展动能的切换和向高质量的转型。