淡水鱼虾养殖中,吸虫囊蚴感染是一个普遍且棘手的问题,这种寄生虫病害可能导致养殖鱼虾的生长受阻、免疫力下降,甚至大量死亡,严重影响养殖业的经济效益和生态平衡。为应对淡水鱼虾养殖中的吸虫囊蚴感染,需要采取综合防控策略,结合环境改善、科学饲养、定期监测和适时治疗,以实现养殖业的可持续发展。

一、淡水鱼虾吸虫囊蚴感染

1、淡水鱼虾吸虫囊蚴的传播途径

多种吸虫可感染淡水鱼虾并在其体内形成囊蚴。例如,华支睾吸虫,其成虫主要寄生于人或哺乳动物(如猫、狗等)的胆管内,虫卵随胆汁进入消化道后随粪便排出体外。在适宜的环境条件下,虫卵孵化出毛蚴,毛蚴侵入第一中间宿主(如螺类),在螺体内发育为胞蚴、雷蚴,最后形成尾蚴。尾蚴从螺体逸出后可侵入淡水鱼虾,在鱼虾的肌肉、皮下组织或鳃等部位形成囊蚴。还有卫氏并殖吸虫,其生活史较为复杂。成虫寄生于人或动物的肺脏,虫卵随痰液或粪便排出体外,在水中孵化出毛蚴后侵入川卷螺等第一中间宿主,经过胞蚴、雷蚴发育为尾蚴,尾蚴再侵入淡水蟹或蝲蛄等第二中间宿主,在其体内形成囊蚴。淡水环境的污染状况对吸虫感染源的存在和传播有重要影响。如果水体受到含有吸虫虫卵或幼虫的粪便污染,就容易使螺类等第一中间宿主感染,进而增加淡水鱼虾感染吸虫囊蚴的风险。

2、淡水鱼虾吸虫囊蚴感染的危害

①对鱼虾自身健康的影响

当淡水鱼虾感染吸虫囊蚴后,囊蚴在其体内的寄生会对鱼虾的生理机能造成损害。例如,华支睾吸虫囊蚴在鱼的肌肉或肝脏等部位寄生,会影响鱼的正常代谢。囊蚴的存在可能干扰鱼肝脏的正常肝功能,导致肝脏的解毒和合成功能下降。在严重感染的情况下,鱼的肝脏可能出现肿大、变色等症状,影响鱼生长发育。对于虾类,吸虫囊蚴的寄生可能影响其呼吸功能。虾的鳃部如果被囊蚴寄生,会阻碍氧气交换,使虾出现呼吸困难的现象,降低虾的活力和摄食能力,从而影响虾生长和生存。感染吸虫囊蚴的淡水鱼虾生长发育往往会受到明显的阻碍。由于囊蚴在鱼虾体内掠夺营养物质,鱼虾自身可利用的营养减少。

②对人类健康的威胁

当人类食用了含有吸虫囊蚴的淡水鱼虾后,就会感染吸虫病。例如,食用未煮熟的感染华支睾吸虫囊蚴的鱼,囊蚴在人体十二指肠内脱囊而出,然后进入胆管,发育为成虫。华支睾吸虫成虫在胆管内寄生可引起胆管炎、胆囊炎、胆结石等疾病,严重的还可能发展为肝硬化和肝癌。食用感染卫氏并殖吸虫囊蚴的蟹或蝲蛄后,囊蚴在人体小肠内脱囊,幼虫穿过肠壁进入腹腔,再穿过横膈进入肺部,可引起咳嗽、胸痛、咯血等症状,还可能侵犯人体的其他器官,如脑、脊髓等,引起严重的神经系统症状。淡水鱼虾吸虫囊蚴感染引发的人类疾病是一个重要的公共卫生问题,在一些流行地区,由于居民有生食或半生食淡水鱼虾、蟹类的饮食习惯,使得吸虫病的发病率较高。

3、淡水鱼虾吸虫囊蚴感染的检测与防控

①检测方法

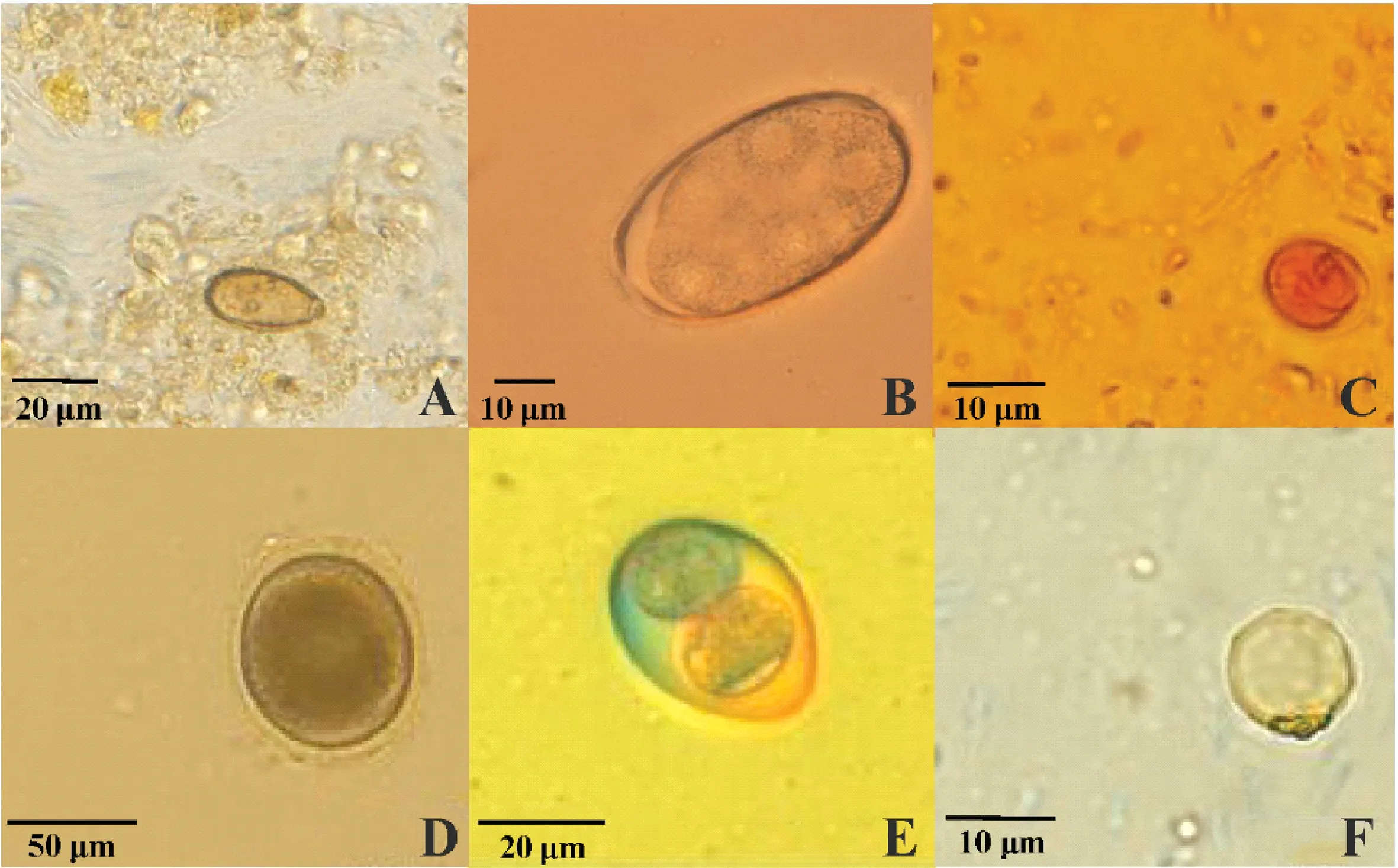

对于淡水鱼虾是否感染吸虫囊蚴,肉眼观察可以发现一些明显的迹象。例如,在鱼的肌肉中,如果感染华支睾吸虫囊蚴较严重,有时可以看到肌肉表面有白色的小点,这可能是囊蚴的聚集点,但这种方法准确性有限。组织学检查是一种更准确的方法,通过对鱼虾的肌肉、肝脏、鳃等组织进行切片,然后在显微镜下观察,可以准确地发现囊蚴的存在。例如,在虾的鳃组织切片中,可以清晰地看到卫氏并殖吸虫囊蚴的形态结构,包括囊壁和内部的幼虫结构。随着分子生物学技术的发展,PCR(聚合酶链反应)等技术也被用于淡水鱼虾吸虫囊蚴感染的检测,这种方法具有高度的敏感性和特异性,通过提取鱼虾组织中的DNA,针对吸虫的特异性基因片段进行PCR扩增,如果能够扩增出目标片段,则表明鱼虾感染了吸虫囊蚴。

②防控措施

改善和管理淡水鱼虾的养殖环境是防控吸虫囊蚴感染的重要措施。首先,要对养殖水体进行严格的监测和管理,防止水体受到含有吸虫虫卵或幼虫的污染。例如,避免将未经处理的人畜粪便排入养殖池塘。定期清理池塘底泥,因为底泥中可能含有螺类等第一中间宿主或吸虫虫卵。在池塘周围设置防护设施,防止野生螺类等进入池塘,减少吸虫传播的中间环节。在鱼虾养殖过程中,采用科学的养殖技术可以降低感染风险。例如,合理的放养密度可以减少鱼虾之间的疾病传播机会。对于鱼苗和虾苗的来源要进行严格筛选,确保种苗未感染吸虫囊蚴。提供优质的饲料,增强鱼虾的免疫力。例如,添加富含维生素C、E等抗氧化剂的饲料,可以提高鱼虾的抗病能力,使其对吸虫囊蚴的抵抗力增强。

二、淡水鱼虾吸虫囊蚴的治疗技术

1、物理治疗技术

①高温处理

高温能够破坏吸虫囊蚴的结构,使其失去活性。吸虫囊蚴对温度较为敏感,当温度升高到一定程度时,其蛋白质等生物大分子会发生变性,从而导致囊蚴死亡。在水产养殖中,对于池塘底泥可以进行高温暴晒。例如,在池塘清淤后,将底泥摊开在阳光下暴晒数天,底泥中的温度可升高到50-60℃,甚至更高,这样可以杀死其中可能存在的吸虫囊蚴。

②冷冻处理

低温冷冻会使吸虫囊蚴细胞内的水分形成冰晶,冰晶的形成和生长会破坏细胞结构,导致囊蚴死亡。在水产加工中,如果要将淡水鱼虾用于生食或制作生鱼片等产品,可以采用冷冻处理。例如,将鱼虾在-20℃以下冷冻24小时以上,能够有效杀死卫氏并殖吸虫囊蚴等常见的吸虫囊蚴。

③紫外线照射

紫外线具有杀菌消毒的作用,它可以破坏吸虫囊蚴的核酸结构,从而阻止囊蚴的生长和繁殖,最终导致其死亡。在水产养殖的水处理环节,可以使用紫外线消毒设备。将养殖用水通过紫外线照射装置,紫外线的照射量根据水体的流量和水质等因素进行调整。一般来说,适当的紫外线照射能够有效杀死水体中的吸虫囊蚴,减少鱼虾感染的风险。

2、药剂治疗技术

①药物治疗

在水产养殖中,当发现淡水鱼虾感染吸虫囊蚴时,可以使用一些抗寄生虫药物进行治疗。例如,吡喹酮是一种广谱抗寄生虫药,它可以干扰吸虫的正常生理功能。在使用时,根据鱼虾的种类、体重和感染程度确定合适的用药剂量。一般将吡喹酮制成药饵投喂给鱼虾,经过一定疗程的治疗,可以有效减少鱼虾体内的吸虫囊蚴数量。阿苯达唑也可用于治疗鱼虾的吸虫感染,它能够抑制吸虫对葡萄糖的摄取,从而影响吸虫的能量代谢。将阿苯达唑混入饲料中投喂,持续一段时间后,可对鱼虾体内的吸虫囊蚴起到一定的抑制和杀灭作用。对于养殖池塘的水体和底泥,可以使用化学消毒剂进行处理。例如,生石灰是一种常用的消毒剂,它遇水后会产生氢氧化钙,释放出大量的热,具有杀菌消毒和改良底质的作用。在池塘清塘时,按照每平方米100-200克的用量撒入生石灰,可以杀死水体和底泥中的吸虫虫卵、幼虫以及中间宿主螺类等,从而减少吸虫囊蚴的滋生。漂白粉也是一种有效的消毒剂。其有效成分次氯酸钙能够氧化破坏吸虫的细胞结构。在养殖水体消毒中,按照一定的浓度(如每立方米水体1-2克有效氯)使用漂白粉,可有效杀灭水体中的吸虫囊蚴。

②水质调节化学药剂

一些水质调节化学药剂可以通过改变水体的化学性质,如酸碱度、氧化还原电位等,可抑制吸虫囊蚴的生存和传播。例如,通过调节水体的pH值,使其偏离吸虫囊蚴适宜的生存pH值范围,可以抑制囊蚴生长。过碳酸钠是一种常用的水质改良剂,它可以增加水体的溶氧量,同时在一定程度上调节水体的酸碱度。在淡水鱼虾养殖池塘中,按照合适的剂量(如每立方米水体0.5-1克)使用过碳酸钠,不仅可以改善水质,还能间接抑制吸虫囊蚴的生存,因为吸虫囊蚴对水体的溶氧量和酸碱度变化较为敏感。

3、生物治疗技术

①生物竞争

在淡水生态系统中,引入一些与吸虫中间宿主(如螺类)存在竞争关系的生物,可以减少螺类的数量,从而间接降低吸虫囊蚴的感染风险。例如,一些小型鱼类或水生昆虫会与螺类竞争食物资源(如藻类、浮游生物等)和生存空间。在一些池塘中,可以适量投放食螺鱼,如草鱼。草鱼在幼鱼阶段会摄食小型螺类,通过草鱼与螺类的生物竞争关系,减少螺类的数量,进而减少吸虫(如华支睾吸虫)的中间宿主数量,降低淡水鱼虾感染吸虫囊蚴的可能性。

②生物捕食

利用一些生物对吸虫中间宿主或吸虫囊蚴本身的捕食作用来控制吸虫的传播。例如,某些水鸟会捕食淡水螺类和感染吸虫囊蚴的鱼虾,从而在生态系统中起到控制吸虫数量的作用。在一些靠近湿地或湖泊的水产养殖区域,可以通过保护和吸引一些有益的水鸟来控制吸虫的传播。例如,鹳类、鹭类等水鸟会捕食池塘周围的螺类,减少螺类数量,同时也会捕食一些感染吸虫囊蚴的小型鱼虾,从而在一定程度上控制吸虫囊蚴在淡水生态系统中的传播。

三、养殖淡水鱼虾预防吸虫囊蚴感染

1、养殖环境管理方面

①水源管理

定期对养殖用水的水源进行全面的水质监测,包括酸碱度(pH值)、溶氧量、氨氮含量等指标。例如,华支睾吸虫囊蚴适宜生存的pH值范围相对较窄,通过监测pH值,确保其偏离囊蚴适宜的范围,如保持pH值在7.5-8.5之间,可抑制囊蚴生存。检测水源中是否存在吸虫虫卵或幼虫等。可以采用显微镜检查等方法,每周进行1次水样检测,如果发现有可疑的虫卵或幼虫,要及时采取处理措施。在水源进入养殖池塘之前,设置多层过滤系统。例如,先通过粗滤网过滤掉较大的杂质和水生生物,再通过细滤网(如200目滤网)进一步过滤,可有效拦截可能携带吸虫虫卵或幼虫的小型水生生物,如螺类幼体等。采用物理或化学净化方法,如使用活性炭吸附水中的有害物质,或通过紫外线照射杀灭水中的病原体,包括吸虫虫卵和幼虫。

②池塘环境维护

定期(如每年或每2年1次)对池塘进行清淤工作,因为池塘底泥中可能藏有大量的螺类(吸虫的中间宿主)以及吸虫虫卵。清淤时要彻底清除底泥,将底泥运离池塘周边区域,防止再次污染池塘。在清淤后对池塘底部进行暴晒和消毒。例如,暴晒3-5天,然后使用生石灰按照每平方米100-200克的用量进行消毒,可有效杀死残留的虫卵和螺类等。在池塘周边设置防护网或围栏,高度至少为50-60厘米,防止野生螺类、蛙类等可能携带吸虫的动物进入池塘。清除池塘周边的杂草和杂物,减少野生生物的栖息地,降低其进入池塘的可能性。

2、养殖操作管理方面

①种苗选择与检疫

从正规的、具有良好信誉的种苗场购买淡水鱼虾种苗。例如,选择具有水产苗种生产许可证的种苗场,这些种苗场通常有较为严格的种苗培育和管理规范。优先选择经过检疫且无吸虫囊蚴感染的种苗。在购买时,要求种苗场提供相关的检疫证明,确保种苗健康。种苗到场后,要进行严格的检疫,可以采用组织学检查方法,随机抽取一定数量(如每批次种苗抽取10-20尾鱼或虾)的种苗,对其肌肉、鳃、肝脏等组织进行切片检查,在显微镜下观察是否存在吸虫囊蚴。也可以采用分子生物学检测方法,如PCR(聚合酶链反应)技术,检测种苗是否携带吸虫的特异性基因片段,以确定是否感染吸虫囊蚴。

②饲料管理

提供营养均衡、品质优良的饲料。饲料中应含有足够的蛋白质、维生素(如维生素C、维生素E等抗氧化维生素)、矿物质等营养成分。例如,饲料中的蛋白质含量应根据鱼虾的生长阶段和种类进行合理调配,幼鱼阶段蛋白质含量可保持在35%-40%,成鱼阶段在30%-35%左右。优质的饲料能够增强淡水鱼虾的免疫力,使其对吸虫囊蚴的抵抗力增强。例如,维生素C有助于鱼虾免疫系统中白细胞的功能发挥,提高抵抗病原体的能力。采用科学的投喂方式,避免过度投喂。过度投喂会导致饲料残留,污染水质,增加池塘中病原体滋生的机会。根据鱼虾的生长阶段、体重、水温等因素确定合理的投喂量。例如,在水温25-30℃时,每天投喂量可按照鱼虾体重的3%-5%进行,分2-3次投喂。确保饲料在水中的稳定性,防止饲料在水中迅速分解和散失,以免吸引不必要的野生生物(如螺类)进入池塘觅食,从而减少吸虫传播的风险。

3、疾病防控管理方面

①定期检测与监测

定期(如每月1次)对养殖的淡水鱼虾进行健康检测。通过观察鱼虾的外观,如鱼的体表是否有白点(可能是吸虫囊蚴寄生的表现)、虾的附肢是否完整等。可以进行解剖检查,随机抽取一定比例(如每1000尾抽取10-20尾)的鱼虾进行解剖,检查其内部器官(如肝脏、鳃等)是否有吸虫囊蚴寄生的迹象,同时观察器官的健康状况,如肝脏的颜色、质地等。对池塘中的螺类等可能的吸虫中间宿主进行监测。每月对池塘中的螺类数量和种类进行统计,观察其生长状态和繁殖情况。如果发现螺类数量突然增加或出现异常螺类(可能是吸虫感染的螺类),要及时采取措施进行处理,如采用药物杀灭或生物控制等方法。

②药物预防

可以选择一些对吸虫有预防作用的药物。例如,阿苯达唑可以在一定程度上抑制吸虫的生长和发育。在鱼虾生长的特定阶段(如幼鱼或幼虾阶段),按照合适的剂量(如每千克鱼虾体重10-20毫克)将阿苯达唑混入饲料中进行投喂,每周投喂1-2次。也可以使用中草药进行预防。如大蒜素,它具有抗菌、驱虫等作用。将大蒜素按照一定比例(如每千克饲料添加0.5-1克大蒜素)添加到饲料中,定期投喂,可增强鱼虾的抵抗力,预防吸虫囊蚴感染。在使用药物进行预防时,要严格按照药物的使用说明进行操作。注意药物的剂量、使用频率和疗程等。例如,使用吡喹酮进行预防时,要准确计算鱼虾的体重,按照每千克体重5-10毫克的剂量,每2周投喂1次,连续投喂3-4次为1个疗程。避免滥用药物,防止药物残留对鱼虾品质和养殖环境造成不良影响。在药物使用后,要按照规定的休药期进行养殖,确保上市鱼虾的安全性。

总之,淡水鱼虾吸虫囊蚴感染是一种常见的水产动物疾病,对养殖业造成一定的影响。防治这种疾病,首要任务是加强疾病预防,包括定期检测养殖水体,改善养殖环境,科学投喂,避免过度养殖等措施。同时,对于已经感染的鱼虾,应采用合适的药物进行治疗,但要注意药物使用不能对养殖生物和环境造成二次伤害。总的来说,淡水鱼虾吸虫囊蚴感染的防治需要多方面努力,包括科学的养殖管理、先进的技术研发、严格的疾病监控以及合理的政策引导,只有这样才能确保水产养殖可持续发展,保障水产品安全质量。

(作者单位:256655 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇人民政府)