犊牛作为养殖场发展的核心驱动力,不仅为养殖场的生产经营活动注入了新活力,还是养殖场扩大生产规模、提升经济效益的关键因素。然而,当前我国在犊牛饲养过程中仍面临诸多挑战,主要包括饲养方法不科学、饲养模式不合理等问题。若不能有效解决这些问题,将极大地威胁犊牛的存活率,进而给养殖场带来严重的经济损失。因此,养殖场应当高度重视犊牛的饲养管理,实施全面而细致的饲养管理措施,以提高犊牛的养殖成活率。

提高犊牛养殖成活率的必要性是我国畜牧业发展中一个亟待解决的关键问题,它对整个行业的经济效益、动物福利以及可持续发展具有深远影响。犊牛作为肉牛产业链中的基础,其存活状态不仅直接关系到后期的生长发育和肉品质量,还直接影响到生产成本的控制和利润空间的拓展。因此,深入研究和有效应用提高犊牛养殖成活率的方法,对于推动我国畜牧业健康稳定发展、保障粮食安全供给以及增强国际竞争力具有重要意义。

一、提高犊牛养殖成活率的必要性

从经济效益角度来看,提高犊牛养殖成活率能够显着降低养殖成本,进而提升整体收益。犊牛死亡率的降低意味着饲料、药品及人力等资源的消耗将相应减少。同时,存活的犊牛能够更快地达到出栏标准,缩短养殖周期,提高资金周转率。此外,健康的犊牛群体能够产出更多优质的牛肉,更好地满足市场需求,提升其经济价值,为养殖户带来更为可观的经济回报。从产业发展的视角来看,提高犊牛养殖成活率对于推动我国肉牛产业的转型升级和提升国际竞争力具有积极作用。随着消费者对食品安全和品质要求的日益提高,优质健康的牛肉产品越来越受到市场的青睐。通过提高犊牛养殖成活率,可以培育出更多符合高标准、严要求的优质肉牛,满足国内外市场的多元化需求,从而增强我国肉牛产业的市场竞争力。从食品安全和公共卫生的角度来看,提高犊牛养殖成活率同样至关重要。犊牛在生长过程中若受到疾病或不良饲养环境的影响,可能导致药物残留、病原体传播等食品安全风险。因此,加强犊牛的健康管理、预防疾病发生、合理规范采取药物等措施,是有效控制食品安全风险、保护公众健康的重要途径。

总的来看,提高犊牛养殖成活率不仅是提升经济效益、保障动物福利、推动产业发展的客观需要,也是确保食品安全和公共卫生的必然要求。为此,应持续加大对犊牛养殖技术的研究和创新力度,推广先进的养殖理念和技术手段,不断提升犊牛养殖的科学化、规范化水平,为实现畜牧业的可持续健康发展奠定坚实基础。

二、影响犊牛养殖成活率的因素

1、遗传与先天条件

犊牛的遗传背景是决定其生存能力的内在基础,与母牛的体质状况及潜在疾病密切相关。在母牛繁育过程中,不当的饲养方式和营养不均衡的饲料,不仅损害母牛健康,还可能导致母牛体质下降或携带隐性疾病,这些疾病进而传递给犊牛,降低其体质和抗病能力。长期近亲繁殖则会使肉牛生长性能下降,犊牛因遗传缺陷而体质虚弱,易患先天性疾病,对外界环境适应性差,存活率降低。

2、分娩与接生技术

母牛分娩过程及接生方法的合理性直接关系到犊牛的生存质量。孕期不当饲养或日粮配比失衡导致的母牛消瘦或肥胖,均会增加分娩难度。虽然母牛通常具备自主分娩能力,但必要时需进行人工辅助。然而,当前部分饲养管理人员或技术人员在分娩过程中存在操作不规范,如过度牵拉犊牛、缺乏个性化分娩计划、分娩前后消毒不彻底等问题,这些均可能对母牛及犊牛造成伤害。不当接生可能导致母牛子宫炎或子宫损伤,犊牛则可能因口腔、鼻腔及耳道分泌物未及时处理而引发呼吸道感染,或受寒冷刺激导致感冒、关节脱位及四肢拉伤,从而降低存活率。

3、犊牛护理不足

犊牛出生后,若未严格执行消毒及养护措施,易受外界环境刺激导致免疫力降低。特别是在冬春季低温环境下,若防寒保温工作不到位,犊牛易受低温胁迫影响,食欲下降,消化系统功能障碍,影响生长发育。此外,牛舍卫生状况不佳,排泄物处理不当,易导致环境恶化,增加疾病发生风险。营养不良的犊牛表现为消瘦、发育迟缓、食欲减退、抵抗力下降等症状,严重时导致生长受阻,甚至患病死亡,给畜牧业造成经济损失。

4、泌乳母牛饲养管理不当

初生牛犊消化、呼吸及免疫系统发育尚不完善,但新陈代谢旺盛,生长迅速,对营养需求高。因此,泌乳母牛的饲养管理至关重要。泌乳期母牛应提供高质量、营养均衡、易消化、多样化的饲料,确保饲料干净卫生。初乳富含营养及天然抗体,对增强犊牛抵抗力及免疫力、减少感染性疾病发病率、促进生长发育具有关键作用。若泌乳母牛饲养管理不当,不仅影响母牛养分吸收,还会对犊牛生长发育产生不利影响,进而影响存活率。

三、提高犊牛养殖成活率的技术措施

1、完善品种选配方案

科学选择品种是改善其体质、避免先天性体弱和发育缓慢的关键举措,也是提升犊牛存活率的重要保障。为此,需尽早淘汰高龄母牛和生育能力下降的母牛,并提前筛选合适的后备母牛。在挑选过程中,应确保母牛体格健壮,具备优良的遗传基因、强健的繁殖功能以及整体的高质量。同时,母牛还需拥有优秀的基因背景和适宜的生长时期,以培育出优质的个体。为了提高犊牛的存活率,养殖户应根据生产实际和繁殖需求,在现有牛群资源的基础上,进行合理调整和优化。在繁殖阶段,要特别注意防止近交,以减少小牛的先天缺陷和发育问题。此外,采用人工授精替代自然交配,不仅可以提高繁殖成功率,保证精液质量,还能促进母牛产仔后的体质恢复,推动母牛品种的持续改良,从而有效提高犊牛的存活率。

2、优化人工助产程序

在进行人工接生前,必须严格清洗和消毒胳膊和手,并正确佩戴无菌手套,以确保无菌操作,防止致病菌进入犊牛体内,影响其生长和发育。在母牛顺利分娩时,助产人员应遵循最低限度介入的原则,减少不必要的干预。根据多年工作经验,当母牛出现难产症状时,需迅速、准确地判断犊牛在母体内的位置,并根据难产原因制定和实施合适的分娩方案。若因犊牛体型过大导致难产,助产人员可适度将手伸入产道,协助犊牛前脚或后腿娩出,并在母牛自身产力的作用下,小心地将小牛拉出。分娩后,要及时清除小牛体表、呼吸道、眼睛和耳朵等部位的黏液,防止“卡喉”或“假死症”,并减少因体表水分蒸发带来的不良影响。若分娩过程中小牛因意外吸入过多黏液导致窒息或假死,助产人员应迅速、轻柔地抬起小牛后腿,轻拍其胸部,帮助其排出黏液,确保正常呼吸。同时,要及时引导新生犊牛吸食初乳,以获得足够的营养,如免疫球蛋白、生长因子和生物活性酶等,增强其对外界环境的适应性。鉴于初生牛犊身体素质较弱,各器官发育尚不完善,特别是消化系统保护能力薄弱,除了确保小牛按时吸食初乳外,还需调节饲养环境,保持干燥整洁,为犊牛创造一个良好的成长条件,进一步提高其养殖成活率。

3、强化犊牛的保育措施

①确保小牛呼吸系统畅通。为保障小牛正常呼吸,必须及时清除其呼吸道内的分泌物。具体操作时,可轻轻托起小牛头部,使其略微下垂,并轻拍其背部,以促进分泌物排出。同时,可利用秸秆等物品轻轻刺激小牛鼻孔,诱导其摇头、打喷嚏,以彻底清除气管内的黏液,从而有效预防急性呼吸系统疾病,降低小牛病死率。②预防小牛体温过低。新生犊牛因皮毛未干、体温调节能力弱,加之体内水分蒸发带走大量热量,若保暖措施不当,极易引发腹泻、体温下降等症状,严重时甚至危及生命。因此,在小牛分泌物清除后,应立即用干净柔软的棉布将其包裹,放置于干燥温暖的草地上,并让母牛陪伴。同时,需确保产房内温度维持在20℃以上,以防止小牛体温过低。③实施小牛软蹄矫正。犊牛出生后,若蹄部未能自然脱落,需及时进行人工矫正。这一措施有助于小牛在直立行走时保持受力平衡,促进其快速站立和独立进食,进而增强体质。通过软蹄矫正,可以加速小牛蹄部的正常发育,减少蹄部磨损和疾病发生,从而提高犊牛的体质和存活率。

4、优化犊牛的喂养与管理流程

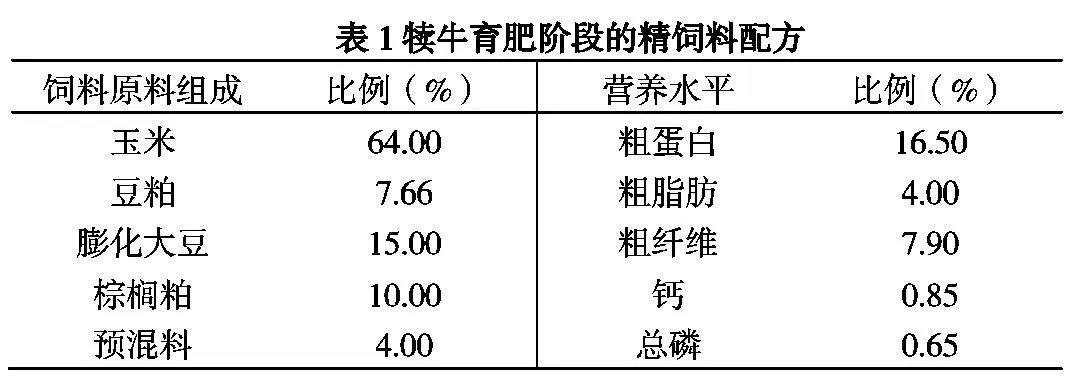

①强化初乳的定时饲喂。小牛出生后,首要任务是及时提供初乳。母牛分娩后前3天分泌的乳汁富含高质量蛋白质、微量元素、维生素及关键免疫生长因子,对于提升小牛适应力和免疫力至关重要,能有效满足其生长发育需求,降低疾病风险。因此,应在小牛出生后1小时内开始饲喂初乳。鉴于小牛消化系统尚未发育完全,应遵循少量多次的饲喂原则,首次饲喂量约为小牛体重的10%,之后逐渐增加。为确保初乳养分充分吸收并减少对胃肠黏膜的刺激,饲喂前应将冷却的初乳加热至接近小牛体温。在出生后12小时这一关键时期,需频繁高效饲喂初乳3~4次,使用清洁消毒的奶瓶,并轻轻触碰小牛嘴唇引导其吮吸。②平稳过渡断奶期。断奶初期,小牛面临严重的断奶应激。为缓解这一问题,需采取合理的断奶策略。本研究推荐采用逐步断奶法,即在增加母乳饲喂的同时,循序渐进地引入替代饲料,帮助小牛顺利过渡。同时,通过添加活性干燥酵母等有益微生物,协助小牛构建新的肠道微生态,更好地适应新喂养方式。通过体外培养、动物实验等手段,研究不同日龄小牛的生长情况,探讨其作用机制,为犊牛早期健康平稳度过断奶阶段提供科学依据。③确保饲料营养均衡全面。断奶后,合理的饲养管理至关重要。应避免饲喂霉变、腐败食物,精心配制日粮,确保精饲料与粗饲料比例适宜。建议饲料配方为:豆饼40%、玉米21%、高粱20%、壮骨肽1%、麸皮14%、蚝粉3%、食盐1%。此外,为满足小牛生长需求,还需提供充足的高质量牧草,如鲜嫩多汁、可自由采食的青草。为充分保障小牛生长发育,可在日粮中额外添加适量维生素、矿物质等营养素,确保营养均衡全面,助力小牛健康成长。

5、提高犊牛养殖管理效能

①优化产房环境卫生管理。针对不同生理阶段的怀孕母牛,实施差异化的饲养管理策略,以降低致病菌对小牛生长发育的不利影响。怀孕初期,可采用集中饲养但适度隔离的方式,控制饲养密度,减少母牛间的碰撞,预防流产。进入怀孕中、晚期,特别是分娩前1周,应将母牛转入专门准备的产房。产房使用前需进行彻底清洁与消毒,更换多种消毒剂,确保疾病防控到位。同时,产前3天调整产房温度至15~20℃,满足母牛生产需求,创造良好生产环境。生产期间,保持产房安静无噪声,避免母牛受惊导致难产。为缓解母牛及小牛对寒冷环境的适应压力,产房地面应铺设柔软垫草。通过这些技术措施,显着提升饲养效率,为小牛创造安全卫生的生长环境,提高成活率。②完善母牛饲养管理系统。为提高母牛饲养质量,需确保牛舍干燥通风,促进空气流通,降低氨气浓度。采用有效通风设备,保持牛舍内空气流通,避免环境阴暗潮湿,影响小牛生长发育。充分利用自然光,改善母牛光照条件。无论外界环境如何变化,保持牛舍内部温度稳定适宜。通过调节空调、悬挂湿帘等措施,精确控制牛舍温度,避免外界环境变化对母牛造成影响。小牛栏舍温度一般维持在18~22℃,最低不低于15℃,以预防低温胁迫引起的腹泻和免疫力下降。③标准化小牛免疫程序。为提高小牛免疫力,有效抵御疾病侵袭,必须严格执行免疫规程。免疫前,全面评估小牛的免疫需求和品种特性,选择合适疫苗和接种时间。接种过程中,严格遵守注射方法和剂量要求,确保疫苗充分吸收,产生有效免疫。接种后,密切观察小牛反应,及时处理可能出现的副作用,确保疫苗安全有效。通过标准化免疫程序,提升小牛整体健康水平,为提高养殖成活率奠定坚实基础。

6、犊牛疾病预防

在犊牛培育阶段,全面了解犊牛常见的消化道感染和呼吸道感染等传染病的致病机理,制定并执行相应的防治措施,是提高犊牛存活率的关键。在实际生产过程中,需根据犊牛的生长状况,准确识别各种病害的成因及影响因素,并针对性地制定防治对策,以持续提升犊牛的繁育存活率。针对犊牛下痢的预防与治疗,应认识到其主要由初乳喂养不当、病原体感染(如沙门氏菌、冠状病毒、轮状病毒、大肠杆菌、球虫等)及牛奶温度波动、环境温度低、维生素供应不足等因素引起。症状包括食欲减退、精神萎靡、高烧不退,以及灰色或黄色、带血液、凝乳块和黏液的粪便等。治疗时需结合补液和药物,如抗毒素、抗生素等,并控制奶量,鼓励饮水,减轻肠道紧张。预防上,应加强饲养管理,做好保暖工作,确保犊牛获得充足营养并保持适宜体温。对于脐血炎的预防与治疗,需认识到不良环境及犊牛间相互舔食是导致脐炎的主要原因。治疗时,可选择局部封闭及使用抗生素,出现脓疡则需立即外科引流并清除坏死组织,再进行清洁消毒及涂抹抗菌药物。预防上,应重视产后管理,切脐后及时进行灭菌处理,用10%碘酒杀菌,同时保持环境卫生,避免犊牛间相互舔舐。对于支气管性肺炎的预防与治疗,需关注孕期母牛营养不足(如缺乏维生素A和蛋白质)导致的犊牛免疫力低下,以及通风不良、空气潮湿等环境因素引起的上呼吸道疾病。症状包括体温升高、精神不振、咳嗽、呼吸困难及呼吸音异常等。急性情况下可能发展为心力衰竭、肺气肿、败血症,慢性患者则生长发育缓慢。防治上,应注重保暖、通风,改善养殖环境,并做好抗感染治疗。轻度犊牛可用抗菌药物治疗,重症犊牛则需补充液体。

综上所述,在饲养过程中,犊牛的存活率直接关乎农场的经济效益和可持续发展。要提高犊牛存活率,除了科学选择品种、加强母牛孕期管理、做好犊牛助产工作外,还需高度重视疾病预防。确保犊牛健康成长,进而保障母牛群的长期稳定和良好经济效益。

(作者单位:563306贵州省绥阳县茅垭镇农业农村综合服务中心)