随着畜牧产业内部结构不断优化发展,牛的养殖存栏体量也得到快速提高。牛结节性皮肤病(LSD)是畜牧领域中高度传染性的病毒性疫病之一,近年来在海原县的流行范围不断扩大,对当地的肉牛养殖领域造成了巨大的经济损失和公共卫生挑战。牛结节性皮肤病是一种由牛结节性皮肤病病毒(LSDV)引起的病毒性传染病,主要表现为牛全身皮肤出现结节病变,并伴有高烧、消瘦、水肿等症状,且牛结节性皮肤病具备传染性较强的特点,一旦发生将会对牛养殖业带来极大的经济损失。牛结节性皮肤病主要由牛结节性皮肤病病毒所引起,该病毒以其独特的生物学特性和强大的传播能力,在适宜的环境条件下能够迅速在牛群中蔓延开来,牛结节性皮肤病的流行不仅影响了牛的生长发育和繁殖性能,还导致了养殖成本的增加和牛只死亡率的上升。更为严重的是,由于牛结节性皮肤病具备跨物种传播的能力,所以其有可能会对其他反刍动物,甚至野生动物构成威胁,进一步加剧了疫病防控的复杂性和紧迫性。基于此,本文以海原县为研究背景,综述牛结节性皮肤病的病原学、流行特点、临床症状、诊断方法及综合防控措施,以期为海原县牛结节性皮肤病的科学防控提供参考。

一、牛结节性皮肤病病原学分析

针对此疾病病毒进行分析,其血清型单一,可以在不同环境下有效适应,在干燥寒冷的环境中,也能够长期存活。牛结节性皮肤病病毒属痘病毒科山羊痘病毒属,是一种具有显着生物学特性的双链DNA病毒,具备极其强大的复制能力,在面对外界环境挑战时也具备一定的耐受性。牛结节性皮肤病病毒颗粒被一层脂质囊膜包裹,囊膜能够保护病毒的核酸避免受到外界环境的直接破坏,同时还会参与到病毒与宿主细胞之间的相互作用,从而会促进病毒对宿主的感染过程。牛结节性皮肤病病毒在自然环境中的生存能力极强,虽然其生存条件受到多种因素的限制,但是牛结节性皮肤病病毒仍能在受污染的牛棚、饲料槽、水源等环境中存活数月之久,并通过直接或间接的方式不断传播给新的易感个体。但是牛结节性皮肤病病毒对于高温和强酸碱环境较为敏感,需将病毒暴露于65℃的环境中加热30分钟,即可有效灭活其感染性,即通过高温消毒来切断病毒的传播途径。除此以外,牛结节性皮肤病病毒对多种化学消毒剂敏感,如2 % ~ 3 % 的次氯酸钠溶液 , 1 % 的甲醛溶液 , 0 . 5 % 的乙醚等有机溶剂均能有效杀灭牛结节性皮肤病毒。需要注意的是,虽然消毒剂能够显着降低环境中牛结节性皮肤病毒的数量,但病牛脱落的痘疹痂皮中的病毒却往往难以被完全杀灭,其主要原因在于痘疹痂皮具有较强的保护作用,能够抵御外界环境的侵蚀和消毒剂的渗透。因此,在处理病牛及其排泄物时,需要采取更为严格的焚烧或深埋等措施,以确保病毒得到彻底地清除。

1、易感动物与传染源

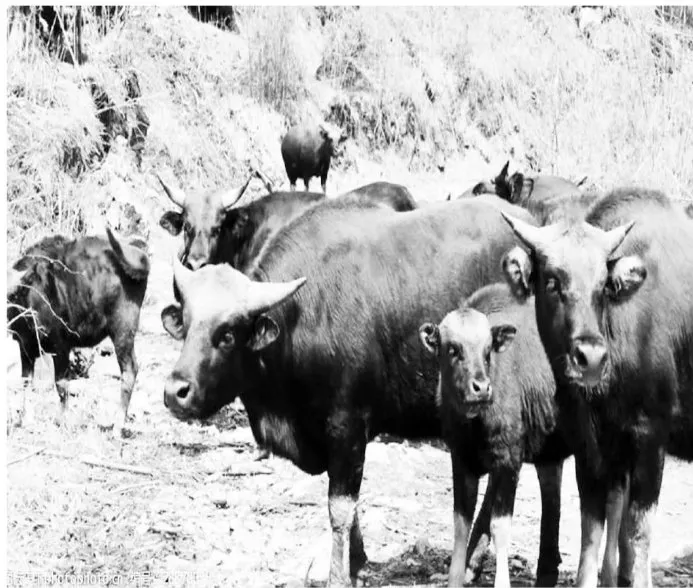

牛结节性皮肤病的自然宿主范围广泛,主要集中于牛科动物中,尤其是奶牛、黄牛和水牛,这三大类牛种均对牛结节性皮肤病病毒高度易感,且不受性别、年龄或品种等因素的限制。无论是年幼的小牛还是成年的大牛,无论是雄性还是雌性,只要接触到牛结节性皮肤病病毒,都有可能成为感染者。感染牛结节性皮肤病病毒的病牛是牛结节性皮肤病最主要的传染源,患病牛在发病的过程中,其体内会大量复制牛结节性皮肤病病毒,并通过多种途径将病毒排出体外。 ① 病牛的皮肤结节和结痂是病毒的主要病原体,结节和结痂内含有大量的牛结节性皮肤病病毒,当结节出现破裂或者是脱落的情况时,病毒颗粒就会释放到环境中,污染周围的饲料、水源和养殖设施。 ② 患病牛的唾液、精液、血液和眼鼻分泌物等体液中也含有牛结节性皮肤病病毒,且带有病毒的体液在病牛的日常活动中很容易与其他牛只接触,从而造成病毒的传播。 ③ 牛是牛结节性皮肤病病毒的主要宿主和传染源,但也不能忽视其他潜在的宿主或传播者。例如,蚊蝇、虻、库蠓和蜱等节肢动物可能作为病毒传播者,在叮咬病牛后携带病毒并传播给其他健康牛只,昆虫在温暖潮湿的环境中尤为活跃,因此在牛结节性皮肤病的高发季节需要特别警惕昆虫的病毒传播作用。

2、传播途径

牛结节性皮肤病的传播途径复杂多样,主要可以分为非媒介传播和媒介传播两种类型。 ① 非媒介传播指的是不依赖外部生物体作为传播媒介的病毒传播方式,主要是通过直接接触、共用污染用品、医源性传播和人工授精与自然交配方式进行传播。其中,直接接触是牛结节性皮肤病传播最直接且最常见的方式,病牛与健康牛之间的直接身体接触,如相互舔舐、摩擦或打斗,都可能导致病毒从病牛的皮肤结节、结痂、唾液等分泌物中传播给健康牛;与此同时,在饲养过程中,若针头、手术器械、饮水槽、饲料槽等共用物品未经充分消毒就被用于不同的牛只,将会有概率成为病毒传播的媒介,尤其是干净的物品被患病牛使用之后,其上残留的病毒很容易通过破损的皮肤或黏膜进入健康牛体内。 ② 媒介传播则是牛结节性皮肤病病毒通过蚊蝇、虻、库蠓、蜱等吸血节肢动物作为传播媒介进行传播的方式,昆虫在叮咬病牛时吸取含有病毒的血液,随后在叮咬健康牛时将病毒注入其体内。媒介传播在牛结节性皮肤病的流行中起着不可忽视的作用,尤其是在温暖潮湿的季节时吸血昆虫的活动频繁,大大增加了病毒传播的风险。

3、流行季节

牛结节性皮肤病具有显着的季节性特征,其流行与气候条件、环境因素及动物活动习性密切相关,可发生于一年四季,但是在海原县6\~9月份的高温多雨的夏季时,牛结节性皮肤病的发生率显着上升,且在高温条件下,牛只的免疫力可能会受到一定影响,使得其在夏季更容易受到LSDV的侵袭。除此以外,高温多雨的季节会导致牛舍内环境潮湿、通风不良,为病毒的滋生和传播提供了温床,所以在高温多雨季节时,加强养殖管理、改善环境卫生、提高牛只免疫力以及采取有效的防控措施显得尤为重要。

三、牛结节性皮肤病的症状诊断

1、临床症状

患病牛在患病初期阶段时最为显着的症状为突发高烧,体温可迅速攀升至41℃甚至更高,食欲显着下降,病牛对饲料和水的兴趣骤减,导致体重迅速减轻、体质逐渐衰弱,精神消沉、反应迟钝、行动迟缓,严重时甚至卧地不起;患病牛的肩前淋巴结肿大,质地变硬,触压时有疼痛感;皮肤结节的直径通常在10~5 0 m m 之间,颜色多为暗红色或紫红色,质地坚硬,主要分布在病牛的头、颈、肩部、乳房、外阴、阴囊等皮肤较薄且易受摩擦的部位。随着病情的进展,结节逐渐增大并融合成片,最终形成大块的溃疡面,溃疡表面常覆盖有黄色或灰白色的渗出物,并伴有强烈的恶臭。溃疡在愈合的过程中会逐渐结痂并脱落,但往往会在皮肤表面留下明显的疤痕,影响牛只的外观和经济价值。部分患病牛会出现眼结膜炎的症状,表现为眼结膜充血、水肿、流泪以及分泌物增多,同时也有流鼻涕、流涎等呼吸道症状,严重时甚至导致呼吸困难和室息。除此以外,公牛在患病之后有一定的概率会出现不育的症状,表现为性欲减退、精液质量下降,甚至无精等;奶牛在患病后则会出现产奶量显着下降,甚至完全停止泌乳等症状,而孕牛在患病后,病毒会通过胎盘感染胎儿,导致流产或死胎的发生,给养殖户带来不可估量的经济损失。

2、病理变化

对病死牛尸体进行解剖后发现,皮肤病变是最直观且显着的病理变化之一,头、颈、肩部、乳房、外阴及阴囊等区域,分布着大量直径 1 0~5 0 m m 不等的结节,结节初期为红色或紫红色,质地坚硬,随后逐渐增大并融合成片,形成大块溃疡。溃疡表面覆盖着黄色或灰白色的渗出物,边缘不规则,中央常有坏死组织;肩前淋巴结、腹股沟淋巴结等浅表淋巴结显着肿大,切面呈灰白色或灰黄色,淋巴结内充满了大量的淋巴细胞和浆细胞浸润,并伴有不同程度的出血和坏死;肺脏、肝脏、脾脏等器官表面出现散在的结节或出血点,且胃肠道黏膜也可能出现充血、水肿,甚至溃疡等病变。

3、诊断措施

牛结节性皮肤病的诊断需依据流行病学特征、临床症状和实验室检测结果综合判定,在初步判断后可以采取病原学、血清学、分子生物学等方式进行进一步的诊断。 ① 病原学检查法包括涂片法和病毒分离培养法,涂片法利用电子显微镜进行涂片检查,可发现病毒颗粒;病毒分离培养法可确认病毒传染力,但耗时较长、成本较高。 ② 血清学方法具备灵敏度和特异性较高的特点,适用于大规模检测。 ③ 分子生物学检测法,如PCR检测法,可用于检测病死牛皮肤结节等样品中的病毒,适用于大规模样本检测,具备较高的效率、敏感性及特异性。

四、牛结节性皮肤病的防控技术要点

1、西药治疗

针对处于初期患病阶段的患病牛或者是皮肤结节数量较少的患病牛而言,需要先去除溃疡部位的皮肤,并对伤口进行反复的清洗,并使用 2 % 浓度的过氧化氢以及 1 % 浓度的高锰酸钾溶液配合消毒,使用磺胺结晶消炎粉对患处轻轻覆盖,最后使用碘甘油涂抹患处使其结痂。针对病情较为严重的患病牛而言,应配合使用静脉注射治疗措施,可以使用 0 . 9 % 浓度 5 0 0 m L 的生理盐水与 5 % 浓度 1 0 0 0 m L 的葡萄糖注射液兑 5 % 浓度 5 0 0 m L 的碳酸氢钠注射液进行静脉注射。

2、中药治疗

中药治疗牛结节性皮肤病主要遵循清热解毒、消炎杀菌、增强机体免疫力的原则,常用中药材包含鱼腥草、黄芪、金银花、杜仲叶等。例如,可以使用 1 2 0 g 黄连 、"1 0 0 g 黄柏、8 0 g 黄芩、60g 板蓝根、3 0 g 甘草、5 0 g 淫羊藿、5 0 g 黄芪、"50g独活 、5 0 g 桔梗、50g羌活、50g连翘,将所有药物粉碎后分为3份,在早、中、晚时采取灌服或者是自行采取的措施,连续饲喂5剂,以达到扶正解毒、抗瘟祛邪、消肿镇痛、清热凉血、增强患病牛抗病能力、提高机体免疫力的效果,从而促进患病牛更快的康复。

3、疫病处置与免疫接种

患病牛在确诊牛结节性皮肤病后,养殖人员要及时采取扑杀发病牛并进行无害化处理,迅速切断病毒传播链、防止疫病扩散,随后对病牛尸体及所有可能携带病毒的物品,包括饮水、垫料、饲料、排泄物、分泌物等,进行严格的无害化处理。无害化处理通常包括焚烧、深埋或化学消毒等方法,确保病毒彻底灭活,避免对环境和人类健康造成二次污染。在完成扑杀与无害化处理后,对养殖场地及周边环境进行全面彻底的清洗和消毒,使用高效、广谱的消毒剂对场地、圈舍、器具、运输工具等进行多轮次、全方位的消毒处理,还应根据疫病严重程度和病毒特性,合理确定消毒频次和持续时间,确保病毒被彻底清除。在做好扑杀、无害化处理和消毒工作的基础上,应对健康的牛只进行免疫接种,由于LSD病毒与山羊痘病毒在抗原性上存在一定程度的相似性,所以常采用山羊痘疫苗作为紧急免疫接种的替代品,健康牛和发病牛周边地区的牛群紧急接种4~5倍剂量的山羊痘疫苗。在紧急免疫接种完成后,应持续加强对牛群的健康监测和疫病排查工作,定期采取临床观察、血清学检测措施,及时发现并处理潜在的病例或隐性感染者。

4、加强饲养管理工作

① 保持牛舍的温度在 1 5~2 5 % 之间,湿度控制在 5 0 %~7 0 % ,确保牛舍具备良好的通风和采光条件,通风口和窗户应足够大,以便空气流通和光线充足,每天定时清理牛舍内的粪便和废弃物,确保牛舍地面干净、干燥,尤其是要定期对舍内饮水设备、水槽等进行清洁消毒,使用石灰乳对牛舍进行定期喷洒消毒,每月至少消毒2~3次。 ② 对各个阶段的牛只进行科学的饲养,在育肥阶段时应提高饲料中豆粕、鱼粉与玉米和大麦的比例;在哺乳阶段时应提高石粉、贝壳粉的比例,以满足母牛产奶的需求。在饲喂的过程中应实施定时、定量、定质的投喂制度,同时确保所有原料新鲜、无霉变,通过自动饲喂系统或人工精确投喂,确保每头牛都能获得足够的、符合其生长阶段需求的饲料。

5、加强公众宣传与教育

① 在防控牛结节性皮肤病时,海原县应加深公众对牛结节性皮肤病危害性的认知程度,充分利用电视、广播、网络、报纸、杂志等多种媒体渠道,实现信息的广泛传播,特别是要充分利用互联网的便捷性和互动性,通过短视频、图文解说、在线问答等形式,吸引不同年龄层、不同职业背景的公众关注。与此同时,邀请兽医专家、公共卫生专家等,通过线上线下的方式举办讲座和培训,深入浅出地讲解LSD的病原学、流行病学、临床症状、防控技术及政策法规等内容,增强公众与政府部门、专家之间的沟通与信任,共同推动防控工作的深人开展。 ② 建立和推广示范养殖场,通过示范养殖场的成功经验,可以直观地向养殖户展示科学管理和疾病防控的效果,从而激发广大养殖户学习和应用新技术的积极性。示范养殖场还可以作为培训基地定期举办培训班,邀请专家进行技术指导,以此来进一步提高养殖户的防控水平。 ③ 建立完善的疫病报告和信息反馈机制。养殖户一旦发现疑似病例,应及时向相关部门报告,以便迅速采取隔离和处置措施、防止疫病扩散。

综上所述,为了有效防治牛结节性皮肤病,饲养管理人员必须全面深入地了解和掌握该病的流行病学特征、临床症状以及诊断方法等相关知识。此外,还需要采取一系列综合性的防控措施,这些措施包括但不限于定期的健康检查、隔离病牛、改善饲养环境、加强卫生管理等,以有效控制和减少该病的传播与扩散。通过这些努力,可以进一步保障海原县牛养殖领域的健康稳定发展,确保畜牧业的可持续性,从而为当地经济的发展做出贡献。

(作者单位:755221宁夏中卫市海原县七营畜牧兽医站)