茶叶,这一承载中国悠久历史的传统经济作物,其生产效率与品质不仅关乎茶农的切身利益,更直接影响到茶叶市场在全球范围内的竞争力,随着现代农业科技的飞速进步,农机与农艺的深度融合已成为推动茶叶生产机械化、实现高效与优质并重的关键路径。在此背景下,祁门县作为全国闻名的产茶大县及中国茶叶百强县的佼佼者,近年来致力于祁门红茶“百亿产业”的打造,彰显了农机农艺融合助力茶叶产业蓬勃发展的显着成效。

一、加快农机农艺融合的方法策略

1、改革定植规格

在茶叶种植的传统实践中,定植规格往往未能与时俱进,难以满足现代农业机械化生产的迫切需求,为了克服这一局限,茶农有必要探索并采用更为先进的定植策略,如双行与单行定植模式,以更好地契合茶叶生产机械化的趋势。具体而言,单行定植模式通过优化植株间距,实现了每  栽种超过66,000株茶叶的高密度布局,这种定植方式不仅有助于提高土地利用率,还为机械化采摘与田间管理创造了有利条件。相比之下,双行定植模式则进一步提升了单位面积的植株数量,每

栽种超过66,000株茶叶的高密度布局,这种定植方式不仅有助于提高土地利用率,还为机械化采摘与田间管理创造了有利条件。相比之下,双行定植模式则进一步提升了单位面积的植株数量,每  可栽种78.000多株茶叶,这种布局方式在保持植株间良好通风透光的同时,也便于机械化作业的开展,从而有效提升了茶叶生产的效率与规模效益。通过改革传统的定植规格,采用双行或单行定植模式,茶农可以显着提升茶叶生产的机械化水平,降低劳动力成本,同时提高茶叶的产量与品质,这些创新性的定植策略,无疑为茶叶产业的可持续发展注入了新的活力。

可栽种78.000多株茶叶,这种布局方式在保持植株间良好通风透光的同时,也便于机械化作业的开展,从而有效提升了茶叶生产的效率与规模效益。通过改革传统的定植规格,采用双行或单行定植模式,茶农可以显着提升茶叶生产的机械化水平,降低劳动力成本,同时提高茶叶的产量与品质,这些创新性的定植策略,无疑为茶叶产业的可持续发展注入了新的活力。

2、应用无性系良种

在茶园的科学布局中,引入无性系茶树良种无疑是提升茶叶产量与品质的优选策略,无性系茶树以其卓越的抗病虫害能力、快速的生长速度及均匀的芽叶形态,在茶叶生产中彰显出非凡的优势。以祁门县的红旗1号(皖茶4号)为例,这一无性系良种以其早发芽、高品质着称,所产的黄山毛峰绿茶品质卓越,深受市场青睐,种植面积逐年扩大,为当地茶农带来了显着的经济效益,并成功辐射至周边省份的茶区。红旗1号源自箬坑乡红旗村祁门槠叶种群体茶园,属早生型品种,其发芽时间早于福鼎大白6~7d,比舒茶早3~4d。该品种的鲜叶产量高,与国家级良种舒茶早相当,在茶叶适制性方面,红旗1号尤其适合制作绿茶,尤其是黄山毛峰,展现出优异的香气与滋味,同时,它还具备良好的抗逆性,如越冬抗寒、早春抗低温及抗病性,相较于福鼎大白和舒茶早表现更为突出。

3、变革修剪方式

在茶树栽培管理的精细实践中,修剪方式的革新扮演着提升茶叶生产效率与品质的核心角色,传统修剪方法常忽略了树冠形态对机械化作业的制约,而现代修剪技术则着重于通过精确调控修剪高度,来优化树冠结构,以更好地适应机械化操作的需求。在茶树的初次修剪中,修剪位置应设定在离地面约 0 . 1 5 m 的高度,之后的修剪过程中,每次修剪都应在前一次的基础上递增约 0 . 1 5 m ,逐步抬高树冠,以形成适合机械化采摘的理想采摘面,同时,修剪时机的选择也对茶叶的产量与品质产生深远影响。随着茶树树龄的增长,地面部分的营养传输逐渐减慢,生理机能由盛转衰,因此需要根据树冠的现状及衰老程度,采取不同的修剪措施:如轻修剪、深修剪、重修剪或台刈,以促使茶树“返老还童”,达到增产、提质、增效的目的,这些修剪措施在口语中常被称为\"剪茶棵”,但实际上应更准确地称为\"剪茶树\"或\"茶树复壮”,回溯过去,茶叶生产的机械化程度较低,茶树树冠的更新主要依赖手工砍伐,效率不高。而今,随着科技的进步,茶业全产业链的机械化程度显着提升,各种型号的剪茶机应运而生,目前,广泛使用的常规型号剪茶机,重量通常在 5 k g 左右,加满汽油后接近 7 k g ,一个壮劳力1d可以连续修剪8~10壶油的时间,体力好的人甚至可以在1壶油的时间内不间断地修剪。

4、改革施肥机制

随着机械化采摘技术在茶园中的广泛应用,鲜叶产量实现了显着提升,这不仅对茶叶生产效率产生了积极影响,同时也对茶园的施肥机制提出了新的要求,为了适应机械化采摘带来的变化,茶园管理者需对施肥机制进行适时改革。在肥料选择上,茶树肥料应优先选用有机生物肥,这类肥料富含多种微量元素,有助于提升茶叶的品质与口感,与传统茶园相比,机采茶园的施

96农氏致富液

肥量需适当增加,具体而言,机采茶园的施肥量应比普通茶园多出约 2 0 % ,以满足机械化采摘下茶树对养分的更高需求。在施肥方法上,传统茶园的撒施方式已不再适用于机采茶园,为了避免肥料流失与土壤污染,机采茶园应采用开沟深施的方法,将肥料直接施入土壤深层,确保茶树根系能够充分吸收营养。

5、配备科学的机型

茶树作为一种经济效益显着的作物,其种植周期短,通常一年内即可获得可观收益,且茶树寿命长久,为茶农提供了持续稳定的收入来源,然而,传统茶园由于茶树种植间距狭窄,往往限制了机械设备的应用,导致生产效率低下,为了克服这一难题,并推动传统茶园向机械化生产转型,引入小型微耕机成为一项行之有效的措施。小型微耕机以其体积小、操作灵活的特点,能够轻松穿梭于狭窄的茶树行间,完成耕作、施肥、除草等作业,这类机型不仅适应性强,能够应对复杂多变的茶园地形,而且其高效节能的特性也大大降低了生产成本。例如,某型号的小型微耕机,其功率虽不及大型机械,但在茶园中的作业效率却可提升近3 0 % ,同时燃油消耗减少了约 2 0 % 。通过配备小型微耕机等科学机型,传统茶园得以突破机械化生产的瓶颈,实现了生产效率与经济效益的双重提升,这一举措不仅减轻了茶农的劳动强度,还为茶叶产业的可持续发展奠定了坚实基础。

6、优化茶树蓬面形状

传统茶树多采用弧形蓬面的形态,这种形态在一定程度上限制了茶树的日照时长与通风条件,为了优化茶树生长环境,提升茶叶品质,采用平行修剪机对茶树进行修剪,将其塑造为平行平面成为一种有效的策略,通过平行修剪,茶树能够获得更加均匀的日照,光照时间可延长约 1 5 % ,这有助于茶叶中光合产物的积累。同时,平行蓬面还改善了茶树的通风条件,降低了病虫害的发生概率,据统计,病虫害发生率可减少约 2 0 % ,此外,平行蓬面还有利于机械化采摘,提高了采摘效率与茶叶品质的稳定性。

二、茶叶生产全程机械化技术

1、宜机化茶园的栽培作业规范

① 茶园建立

祁门县地形以山地、丘陵为主,在茶园选址时,优先选择坡度在  以下的缓坡地或平地,坡度在

以下的缓坡地或平地,坡度在  的区域,修筑等高梯地,梯面宽度保持在 1 . 5 m 以上,以利于机械化作业和水土保持。茶园应远离污染源,如工厂、公路干线等,距离公路干线至少2 0 0 m ,确保土壤质量、空气质量和灌溉水质符合相关标准。根据祁门县的气候和土壤条件,选择适宜的无性系茶树良种,如红旗1号、凫早2号等,这些品种发芽整齐、发芽密度大、持嫩性强、节间长、再生能力强且芽叶较为直立,适合机械化采摘,品种纯度应达到 9 5 % 以上。采用单行条栽或双行条栽,单行条栽时,行距为 1 . 5~1 . 8 m ,株距 0 . 3~0 . 4 m ;双行条栽大行距 1 . 5~1 . 8 m ,小行距 0 . 3 m ,株距

的区域,修筑等高梯地,梯面宽度保持在 1 . 5 m 以上,以利于机械化作业和水土保持。茶园应远离污染源,如工厂、公路干线等,距离公路干线至少2 0 0 m ,确保土壤质量、空气质量和灌溉水质符合相关标准。根据祁门县的气候和土壤条件,选择适宜的无性系茶树良种,如红旗1号、凫早2号等,这些品种发芽整齐、发芽密度大、持嫩性强、节间长、再生能力强且芽叶较为直立,适合机械化采摘,品种纯度应达到 9 5 % 以上。采用单行条栽或双行条栽,单行条栽时,行距为 1 . 5~1 . 8 m ,株距 0 . 3~0 . 4 m ;双行条栽大行距 1 . 5~1 . 8 m ,小行距 0 . 3 m ,株距  茶行两端预留 1 . 5~2 . 5 m 的调头区,便于机械设备进出和转弯。

茶行两端预留 1 . 5~2 . 5 m 的调头区,便于机械设备进出和转弯。

② 茶园施肥管理

以有机生物肥为主,如腐熟的农家肥、商品有机肥、生物菌肥等,搭配适量的化肥,有机生物肥富含氮、磷、钾等多种微量元素,能够改善土壤结构,提高茶叶品质。根据茶树的生长阶段和产量目标确定施肥量,一般来说,每生产 1 0 0 k g 鲜叶,需施纯氮肥 4~5 k g 磷肥 1~2 k g 、钾肥 1~2 k g ,机采茶园的施肥量比普通茶园增加 2 0 % 左右。每年施肥4次,基肥在10月中旬~11月中旬施入,以有机肥为主,占全年施肥量的 4 0 % ;催芽肥在2月中旬~3月上旬施入,以氮肥为主,占全年施肥量的 2 0 % ;夏肥在5月下旬~6月上旬施入,氮、磷、钾配合施用,占全年施肥量的2 0 % ;秋肥在7月下旬~8月上旬施入,以氮肥为主,配合磷、钾肥,占全年施肥量的 2 0 % 。采用开沟深施,在茶树树冠滴水线处开沟,沟深 2 0~3 0 c m ,将肥料均匀施入沟内,然后覆土填平。避免撒施,减少肥料流失和环境污染。

③ 茶园病虫害防治手段

加强茶园管理,及时清除杂草、枯枝落叶,减少病虫害的滋生场所。合理修剪茶树,保持树冠通风透光,增强茶树的抗病虫害能力。利用害虫的趋光性,在茶园中安装太阳能杀虫灯,灯的高度距离地面 1 . 5~2 m ,每天日落至日出期间开启,悬挂黄板、蓝板诱杀害虫,悬挂20~30块  ,黄板主要诱杀蚜虫、粉虱等,蓝板主要诱杀蓟马等。保护和利用天敌昆虫,如捕食螨、草蛉、寄生蜂等,控制害虫种群数量,使用生物农药,如苏云金芽孢杆菌、苦参碱、印楝素等,按照使用说明进行喷雾防治。在病虫害严重发生时,合理选用高效、低毒、低残留的化学农药进行防治,严格按照农药使用安全间隔期进行施药,避免农药残留超标,施药时,选择无风晴天的上午9点~11点或下午4点~6点进行,使用背负式喷雾器或担架式喷雾机,喷雾均匀周到。

,黄板主要诱杀蚜虫、粉虱等,蓝板主要诱杀蓟马等。保护和利用天敌昆虫,如捕食螨、草蛉、寄生蜂等,控制害虫种群数量,使用生物农药,如苏云金芽孢杆菌、苦参碱、印楝素等,按照使用说明进行喷雾防治。在病虫害严重发生时,合理选用高效、低毒、低残留的化学农药进行防治,严格按照农药使用安全间隔期进行施药,避免农药残留超标,施药时,选择无风晴天的上午9点~11点或下午4点~6点进行,使用背负式喷雾器或担架式喷雾机,喷雾均匀周到。

2、鲜叶采集与运输机械化作业规范

① 新鲜茶叶的采集

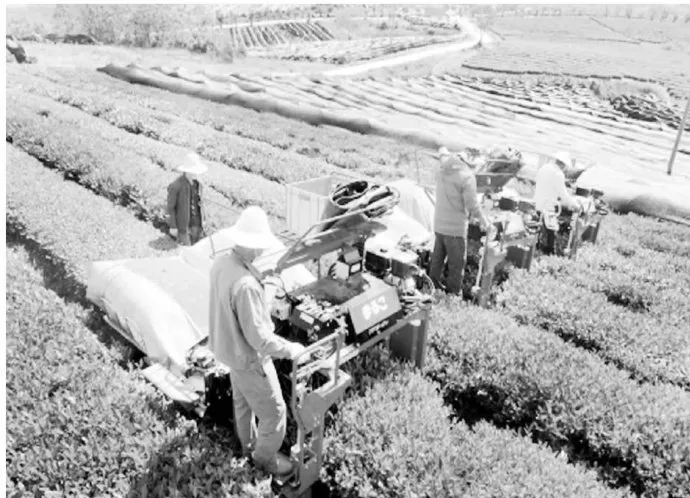

山地茶园行间窄、上下起伏大,优质茶采摘宜选用单人背负手提式采茶机,如某型号的单人采茶机,重量轻,操作灵活,便于在复杂地形中作业;以采收大宗茶、出口茶为主的缓坡地和梯级等高茶园可选用双人担架式采茶机,工作效率较高。优质绿茶、红茶采摘一芽一、二叶,当标准新梢达到 6 0 % 、芽叶平均高度约为 4 c m 时,可进行机械化采摘;大宗绿茶、红茶采摘一芽二、三叶及其对夹叶,当标准新梢达到 8 0 % 时,可进行机械化采摘,一般先以优质茶的标准采摘,再以大宗茶采摘方式将鲜叶全部采摘,全年采摘3~5批次。采摘前检查采茶机的性能,确保正常运转,采摘时,保持采茶机的刀片锋利,按照茶树的生长方向进行采摘,避免损伤茶树,采摘过程中,及时清理采茶机上的茶叶和杂物,防止堵塞。

② 新鲜茶叶的贮运

新鲜茶叶的贮运是茶叶生产过程中极为关键的环节,直接关系到茶叶的品质和后续加工成效,在盛装工具的选择上,务必使用清洁、卫生、透气的竹篓、茶篮等。竹篓和茶篮这类传统工具,凭借其天然的透气性,能够让鲜叶在盛装过程中持续与外界进行气体交换,维持正常的呼吸作用,避免因无氧呼吸而产生异味和变质,与之相反,塑料袋等不透气的容器是绝对禁止使用的,塑料袋内部容易积聚水汽和热量,鲜叶在其中就如同被封闭在一个闷热潮湿的小环境里,短时间内就会迅速发热、变红,导致茶叶品质急剧下降,无论是香气还是滋味都会大打折扣。运输车辆的条件同样不容忽视,车辆必须时刻保持清洁、干燥、无异味。清洁的车厢能防止外界杂质污染鲜叶,干燥的环境可避免因水分过多引发茶叶霉变,而无异味则是为了确保鲜叶不会吸附任何不良气味,从而保证茶叶的纯净风味。此外,配备遮阳、防雨设施是应对不同天气状况的必要措施。遮阳可防止鲜叶被阳光直射,避免温度过高加速茶叶氧化;防雨则能避免雨水淋湿鲜叶,破坏其细胞结构,影响后续加工。鲜叶采摘后,时间就是品质的关键,应尽快将其运输到加工厂,耽搁时间越短越好,长时间堆放是大忌,在运输途中,严格控制好温度和湿度。温度保持在2 0 % 以下,低温环境能有效抑制茶叶中酶的活性,减缓氧化速度;湿度维持在 70 % ~ 8 0 % ,这样适度的湿度既能保证鲜叶的含水量,又不会因湿度过高而滋生霉菌。同时,堆放厚度不宜超过3 0 c m ,较薄的堆放厚度有利于空气流通,使鲜叶散热均匀,并且每隔1~2h翻动1次,这一简单的操作能够有效驱散鲜叶产生的热量,防正局部温度过高导致鲜叶发热、变质,最大程度地保持鲜叶的新鲜度和内在品质,为后续茶叶加工奠定良好基础。

3、茶叶机械化加工操作规范

① 茶叶加工厂房建设

加工厂应选择在交通便利、水源充足、电力稳定、环境清洁的地方,厂房布局合理,分为鲜叶摊放区、加工区、成品包装区等,各区域之间相对独立,避免交叉污染。鲜叶摊放区地面应平整、通风良好,配备摊放架,摊放架离地面高度不低于 0 . 3 m ,便于通风换气,加工区安装制茶机械设备,设备布局合理,便于操作和维护,成品包装区应保持清洁、干燥,配备包装设备和计量器具。

② 茶叶加工工艺流程

将鲜叶均匀摊放在萎凋槽或萎凋帘上,厚度为 1 0~1 5 c m ,采用自然萎凋或加温萎凋,自然萎凋时间为8~12h,温度控制在

2 0~2 5 % ;加温萎凋温度控制在  ,时间为4~6h,萎凋过程中,每隔1~2h翻动1次,使鲜叶失水均匀,当鲜叶含水量降至6 0 % ~ 6 5 % 时,萎凋结束。使用揉捻机进行揉捻,根据鲜叶的老嫩程度和揉捻机的性能,确定揉捻时间和压力,一般嫩叶揉捻时间为 4 0~6 0 m i n ,压力先轻后重;老叶揉捻时间为 6 0~8 0 m i n ,压力先重后轻。揉捻程度以茶叶成条、茶汁溢出为适度。将揉捻后的茶叶放人发酵室进行发酵,发酵室温度控制在

,时间为4~6h,萎凋过程中,每隔1~2h翻动1次,使鲜叶失水均匀,当鲜叶含水量降至6 0 % ~ 6 5 % 时,萎凋结束。使用揉捻机进行揉捻,根据鲜叶的老嫩程度和揉捻机的性能,确定揉捻时间和压力,一般嫩叶揉捻时间为 4 0~6 0 m i n ,压力先轻后重;老叶揉捻时间为 6 0~8 0 m i n ,压力先重后轻。揉捻程度以茶叶成条、茶汁溢出为适度。将揉捻后的茶叶放人发酵室进行发酵,发酵室温度控制在  ,湿度保持在 9 0 % 以上,发酵时间为2~3h,每隔 3 0 min 检查一次发酵程度,当茶叶由绿色变为紫铜红色,香气显露时,发酵结束。之后采用烘干机进行烘干,分初烘和足烘,初烘温度为

,湿度保持在 9 0 % 以上,发酵时间为2~3h,每隔 3 0 min 检查一次发酵程度,当茶叶由绿色变为紫铜红色,香气显露时,发酵结束。之后采用烘干机进行烘干,分初烘和足烘,初烘温度为  ,时间为 1 5~2 0 m i n ,使茶叶含水量降至 3 0 %~4 0 % ;足烘温度为 9 0 ~

,时间为 1 5~2 0 m i n ,使茶叶含水量降至 3 0 %~4 0 % ;足烘温度为 9 0 ~  ,时间为 2 0~3 0 m i n ,使茶叶含水量降至 6 % 以下。烘干过程中,及时翻动茶叶,确保干燥均匀。精制包括筛选、整形、拣剔、补火等工序,筛选通过毛筛、抖筛、分筛等步骤,将茶叶分为不同等级;整形将茶叶修整至条索紧结、苗秀显毫的状态;拣剔去除茶叶中的杂质;补火再度烘焙,进一步提升茶叶的香气和口感。

,时间为 2 0~3 0 m i n ,使茶叶含水量降至 6 % 以下。烘干过程中,及时翻动茶叶,确保干燥均匀。精制包括筛选、整形、拣剔、补火等工序,筛选通过毛筛、抖筛、分筛等步骤,将茶叶分为不同等级;整形将茶叶修整至条索紧结、苗秀显毫的状态;拣剔去除茶叶中的杂质;补火再度烘焙,进一步提升茶叶的香气和口感。

农机农艺融合是推动祁门县茶叶生产机械化、实现茶产业高质量发展的必由之路,通过改革定植规格、应用无性系良种、变革修剪方式、改革施肥机制、配备科学机型、优化茶树蓬面形状等措施,有效解决了茶叶生产中农机与农艺不配套的问题,提高了茶叶生产的机械化水平,同时,规范茶叶生产全程机械化技术,从茶园栽培、鲜叶采集运输到茶叶加工,各个环节都实现了机械化作业,不仅提高了生产效率,降低了生产成本,还提升了茶叶的品质和市场竞争力。在未来的发展中,祁门县应继续加大农机农艺融合的推广力度,加强技术培训和指导,提高茶农和茶企的机械化应用水平,不断完善茶叶生产机械化技术体系,为祁门红茶\"百亿产业\"的打造提供坚实的技术支撑,推动祁门茶产业迈向新的辉煌。

(作者单位:245600安徽省黄山市祁门县农业机械推广中心)