摘" 要:新工科发展背景下数字图像与视频处理课程传统单一的教学模式和教学方法已无法有效地适应新时代高素质人才培养要求,新工科要求课程的教学内容、教学模式和考核方式等要素不断更新。为改进陈旧的教学模式、激发学生的学习主动性、提升学生的创新思维及编程实践能力,提出通过开展线上线下混合式教学、线下课堂实施六步教学法、课程资源建设、融合课程思政、构建验证性基础实验+综合实验+创新性项目实践的阶梯型实践教学体系、改进教学评价方式等多种改进措施,深化课程教学改革,提高了课程教学质量,取得了良好的教学效果。

关键词:新工科;数字图像与视频处理;线上线下混合式教学;教学评价

中图分类号:TP391.4" 文献标识码:A" " 文章编号:2096-4706(2024)12-0188-06

Exploration and Practice of Blending Learning of Digital Image and Video Processing Course in the Context of Emerging Engineering

DU Hui

(Communication University of Zhejiang, Hangzhou" 310018, China)

Abstract: In the context of the development of emerging engineering, the traditional single teaching model and teaching method of digital image and video processing course can no longer effectively adapt to the requirements for cultivating high-quality talents in the new era. Emerging engineering requires that the teaching content, teaching mode, and assessment methods of the courses are constantly updated. In order to improve the obsolete teaching model, stimulate students learning initiative, and enhance students innovative thinking and programming practice capabilities, many teaching improvement measures, such as implementing online and offline blending learning, carrying out six-step teaching methods in offline classes, building curriculum resources, integrating curriculum thinking, building a ladder-type practical teaching system of verification basic experiments + comprehensive experiments + innovative project practice, and improving teaching evaluation methods, have been proposed and conducted. The measures deepen the reform of course teaching, improve the quality of course teaching, and achieve good teaching effect.

Keywords: emerging engineering; digital image and video processing; online and offline blending learning; teaching evaluation

0" 引" 言

教育部于2017年在复旦大学、天津大学和北京先后召开新工科建设研讨会,发布复旦共识[1]、天大行动[2]和北京指南[3],吹响了新工科建设的号角。次年,教育部发布了《高等学校人工智能创新行动计划》,明确提出开展新工科研究与实践要重视人工智能与计算机、控制、数学、统计学、物理学、生物学、心理学、社会学法学等学科专业教育的交叉融合,培养人工智能时代下的工程实践能力强、创新能力强、国际竞争力高的高素质复合型“新工科”人才[4,5]。然而,目前国内高校工科专业在人才培养上侧重于基本理论和基本知识的教学,开展高质量教学和培养学生创新意识、能力的力度远远不够,与新工科的培养要求相差甚远[6,7]。

数字图像与视频处理是人工智能、计算机、智能科学与技术等众多新工科专业的一门专业基础课程,是计算机视觉、计算机图形学、人工智能、模式识别、计算摄影等众多学科领域主干课程的基础,特点是多学科交叉、理论性和实践性都很强,其理论和技术体系较为庞大和复杂。该课程是数字图像处理课程的扩展。传统数字图像处理课程的教学重理论轻实践,讲授方法集中在“教”和“受”两方面,导致学生在课堂中一直处于被动学习状态[8]。为了保证实际教学进度与教学日历一致,教师在线下课堂按部就班开展教学,无法顾及每位学生的学习状态。这就导致部分学生无法立即真正理解所授知识点的基本原理与方法,无法开展拓展材料的学习,进而导致学生主动学习的积极性下降。为此,许多学者如范春年[9]、刘燕[10]等分别设计了在线教学方案和在线翻转课堂的教学模式,开展混合式教学,以期提升学生学习的主动性和实践能力。

本文以浙江传媒学院数字媒体技术、广播电视工程、软件工程等国家一流专业建设点开设的数字图像与视频处理课程为研究对象开展教学研究,通过课程教学内容建设、线上线下混合式教学模式、线下课堂实施六步教学法、构建阶梯型实践教学体系等多种教学改进措施,深化课程教学改革,促进师生之间的课堂互动,有力激发了学生的主动学习性,提升了学生解决实际问题的能力。通过教学改革和研究,实现“教学与实践零距离,毕业与上岗零过渡”的人才培养目标。

1" 课程教学内容建设

在数字图像与视频处理课程教学过程中,教学团队始终秉持以学生学习为中心,以培养学生应用能力为导向,以任务引领、项目驱动、能力本位为基本理念进行课程教学改革研究。通过系统、完整和丰富的课程资源开发,促进了课程在教学层面的落实。

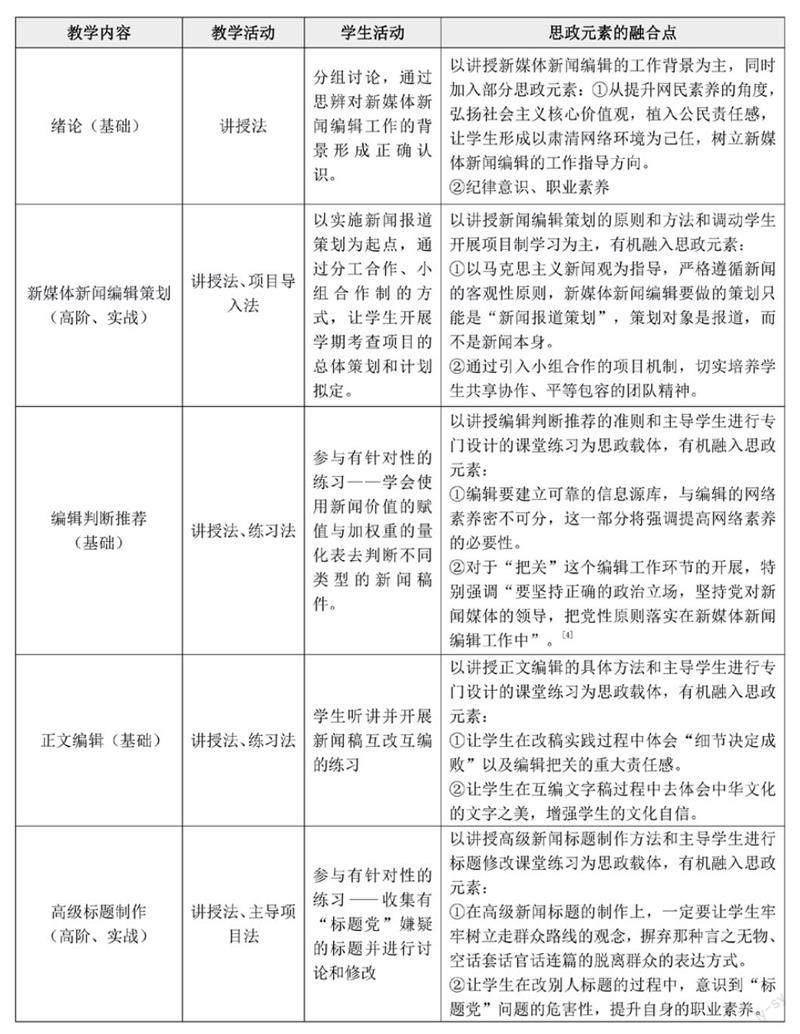

1.1" 课程思政建设

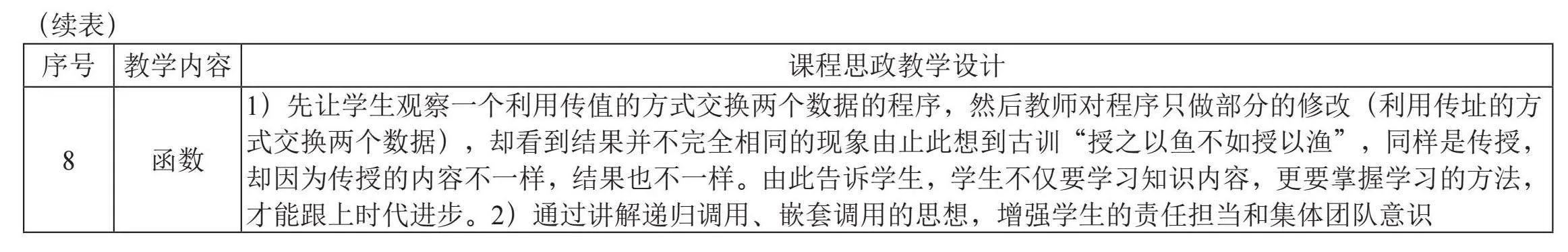

课程思政是育人的重要环节,行之有效是课程思政教学探索的重点[11]。课程深度融合思政要素,实现专业知识学习与思想政治教育的无缝衔接,能有效拓展课程教学内容的广度,激发学生的学习兴趣,提升课程教学质量。近年来,教学团队在教学中以弘扬中国优秀传统文化、激发爱国情怀为理念、结合国内外时事,挖掘和凝练课程思政元素,将专业领域发展现状与爱国主义教育融合起来,实现思政进课堂,培养学生树立正确的世界观、人生观与价值观,融合课堂知识讲解与科学思维培养,实现教学与育人的有机统一。课程思政元素主要围绕职业教育、道德修养、法治素养和爱国教育等方面,以数字图像与视频处理技术、应用、标准与法规、媒体管理等知识为切入点,凝练出爱国情怀、制度自信、文化自信、道路自信、辩证唯物主义、道德规范、法制意识和社会责任等13个思政案例元素,做到每周教学课程思政全覆盖。例如,从图像与视频处理发展史、图像增强、图像复原、视频处理等知识点中发掘爱国教育思政元素;从图像傅里叶变换、图像分割等知识点中发掘蕴含的哲学思想和逻辑思维;通过形态学处理、图像编码、虚拟人脸生成、数字水印、交通道路识别等警示案例,反思分析,提高学生辨识能力和责任意识,以人民为中心,具有家国情怀,坚守职业道德;对专业相关社会热点问题进行讨论,从技术中领悟知识的社会价值;在图像与视频处理的智能图像生成等前沿热点教学中,让学生了解国际视角下的图像与视频处理技术,并结合国内外发布的文心一言、星火认知、ChatGPT等大模型,分析优势与差异,进行爱国主义教育。

1.2" 课程教学内容

课程教学团队紧扣高阶性、创新性和挑战度的一流课程要求,重新组建教学资源,科学设计教学目标,开展图像处理概述、图像增强、图像复原、图像压缩编码、图像分割、形态学图像处理、彩色图像处理、视频处理8个模块的课程教学,以周为单位设计细化每周学习目标和教学内容,制定线上资源与每周教学内容对应表,如表1所示。在课程第一次课时把对应表给学生展示,让学生明确每周的目标及学习内容,做到学习目标可量化、可读懂、可测量、可达成。教学过程中,通过对数字图像与视频处理原理及算法的分析和处理结果(效果)的图示分析,加深学生对各种处理方法及实现算法的理解;通过代表性的图像与视频处理算法的Python编程及实验验证,使学生初步掌握图像与视频处理编程及算法验证方法,提高应用性教学效果,线上资源与周教学对应内容如表1所示。

1.3" 课程资源建设与应用

课程教学团队在浙江省高等学校在线开放课程共享平台建设了线上课程资源,按需开展课程教学,如图1所示。浙江省高等学校在线开放课程共享平台上以课程教学大纲为框架,上传了团队精心录制的教学视频、课程实践、课后习题及阶段性测试等教学资源。截至目前,该共享平台共有本课程的68个线上教学视频资源,共10章,视频总时长760分钟,配套题库160题,拓展资料10个,非视频课件54个,实验实践习题14道,阶段性测试试题4份。课程教学团队按照一流课程建设要求也在学习通平台自建和引用了课程教学资源,包括任务点章节和非任务点章节177个,视频60个,视频总时长1 019分钟,题库总数702题,主要用于每章测验练习和发布作业。教学中也会使用雨课堂平台用于课堂内线上线下的随堂知识检测,答题结果实时统计。截至目前,本课程已累计在浙江省高校在线开放课程共享平台、学习通平台开课7期,课前预习、线上学习、课中练习讨论、课程实验实践、期末复习等教学环节充分使用了课程资源。

2" 线上线下混合式教学

在数字图像与视频处理课程的教学内容设计和组织实施过程中,课程团队从在线课程资源的设计、不同在线教学平台的综合运用、学生学习情况的调研等方面深入实践“以学生为中心”的教学模式,为学生设计“由浅入深”的学习路径,以持续改进的理念进行教学质量评价,通过及时分析在线学习数据、调研学生学习情况、增加线上线下互动促进师生和生生交流,激发学生的主观能动性,引导学生进入探究式深度学习,让学生学有所得、学有所思、学有所获,从而达到课程的最终教学目标——实现价值塑造、能力培养和知识获取。

“以学生为中心”设计“由浅入深”的学习路径。细化课程教学目标后,按照一周为时间段规划学生的学习目标,设计每周学习内容,为学生设计一条有效的“由浅入深”的学习路径。每周学习都要求学生学习线上资源、完成线上测验和完成课外实验。将学生参与式活动融入教学设计中,抓住学生的好奇心,激活学生的学习动力,通过案例或前沿热点导入知识点,设置一些相关的前沿有趣话题让学生讨论,引导学生互相讨论,组织线上线下即时互动,消除学生在线学习的“孤独感”,增强学生参与感,将学生从表面学习引入深度学习。

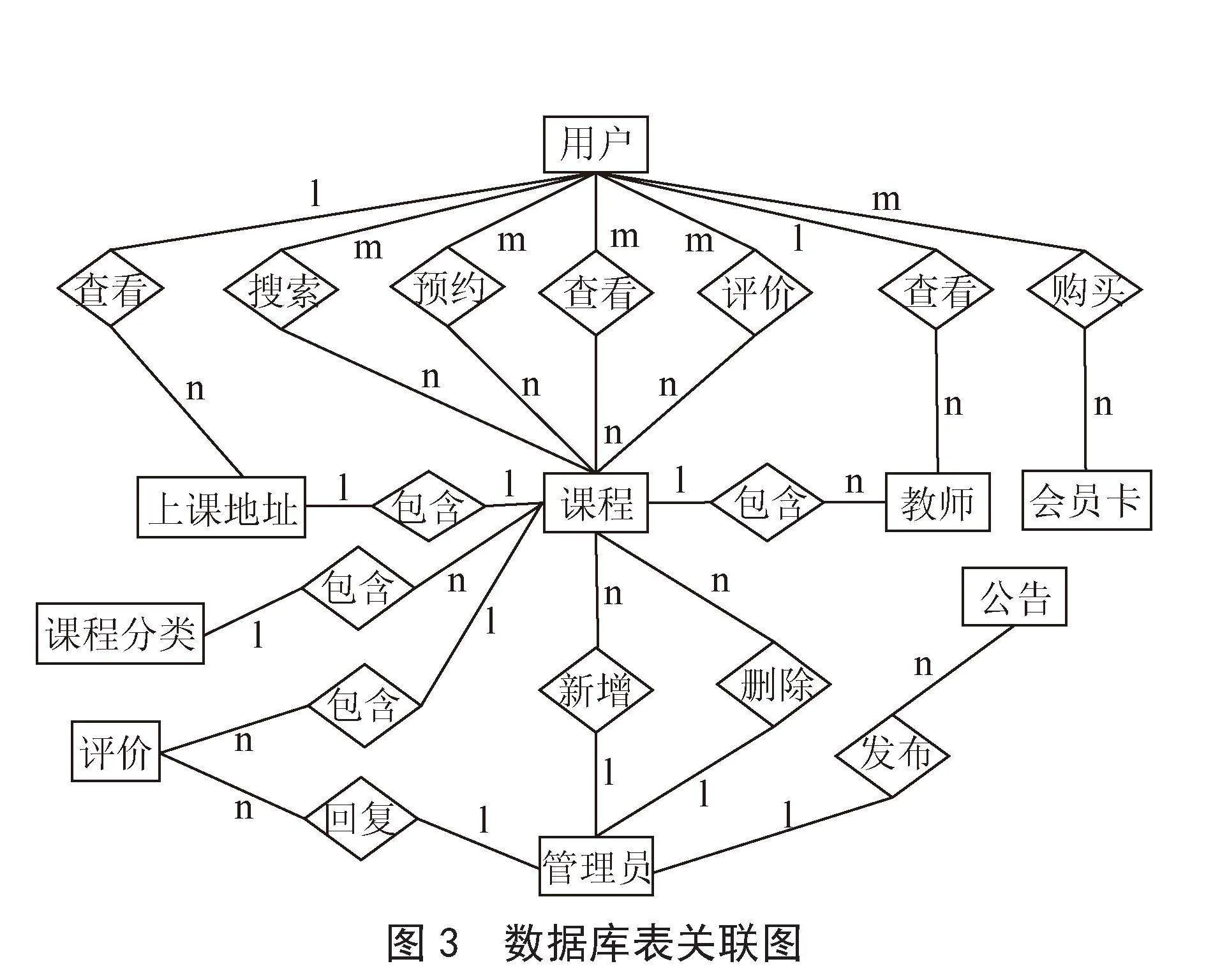

课程混合式教学结合浙江省高校在线开放平台、超星学习通、雨课堂等平台。教学实施过程分为课前线上学习、课中线下讲授、课后线上评价三个环节。课前线上学习以省在线开放教学平台为主,如图2所示,课程在线教学管理界面包含以下模块:通知公告、我管理的 MOOC课程、我管理的SPOC课程、公告管理、在线学习情况、成绩管理、讨论管理、题库管理、作业管理、考试管理和测验管理、问卷管理等模块。课程教学团队发布教学大纲、每周学习任务、教学课件、录课视频、拓展资源、在线讨论题、章节测试题、课程作业、课程实验等在线资源,如图3所示。学生通过课程网站按照教师发布的每周任务进行自主在线预学习,课前阅读课件、观看视频,完成每章测验。

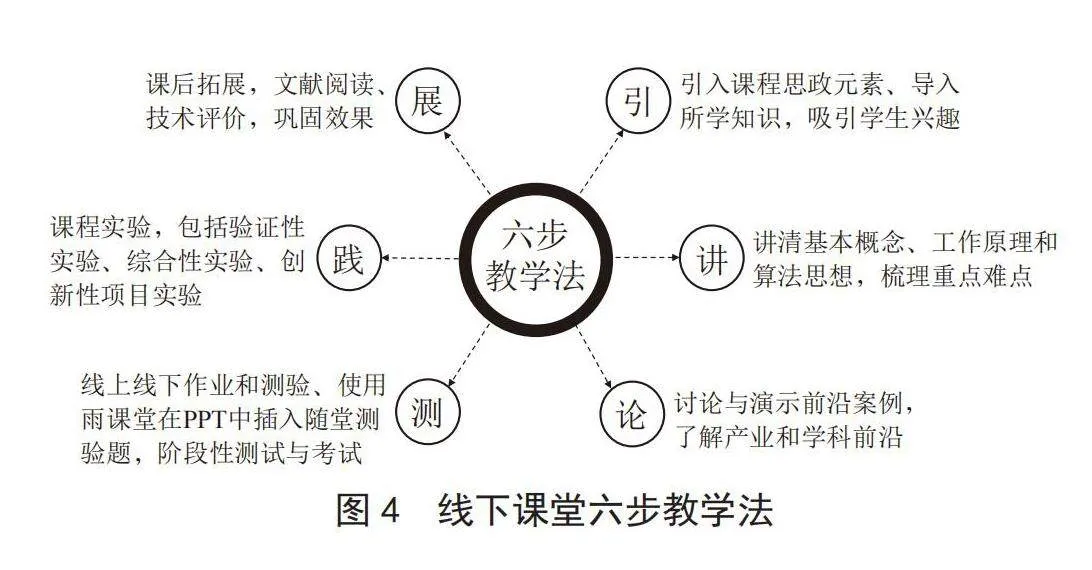

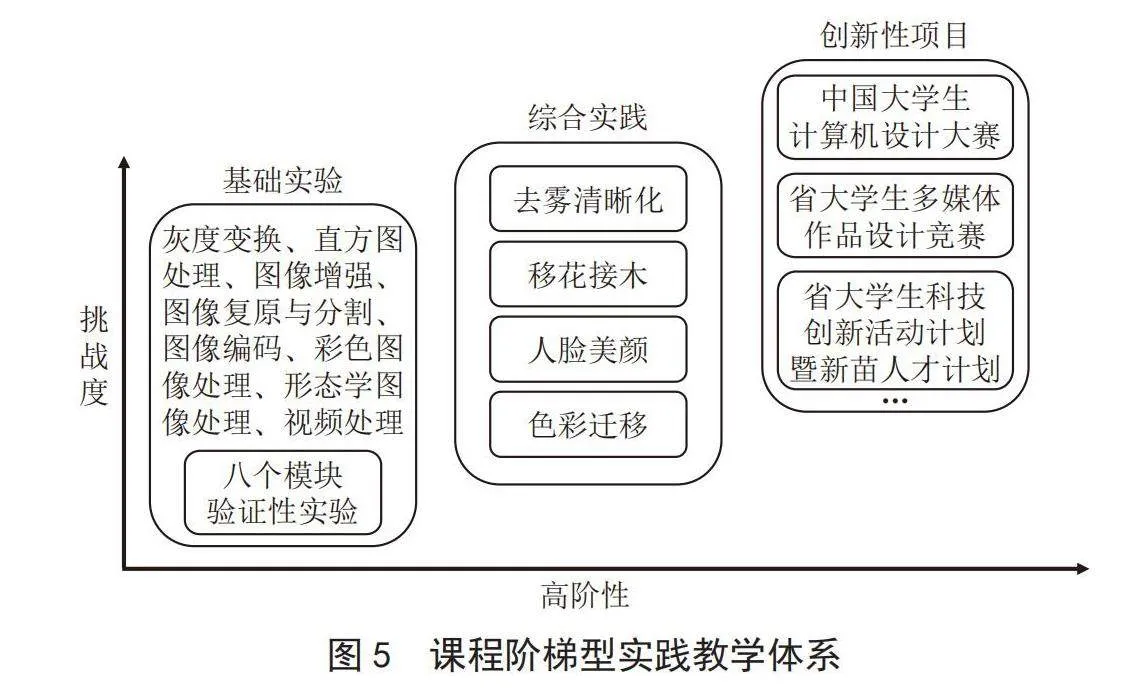

课中和课后教学环节运用BOPPPS教学理念,实施“引、讲、论、测、践、展”六步教学法,如图4所示。“引”是指每堂课首先引入课程思政元素、导入所学知识,吸引学生兴趣;“讲”指讲清基本概念、工作原理和算法思想,梳理重点难点;“论”指讨论与演示前沿案例,了解产业和学科前沿;“测”指线上线下作业、课内使用雨课堂在PPT中插入随堂测验题及时巩固相应知识点,简单例题的课堂演练、阶段性测试与期末考试;“践”指课程实践,课程教学团队构建了阶梯型实践教学体系,包括挑战度依次递增的验证性基础实验、综合实践和创新性项目实验,如图5所示,验证性基础实验由灰度变换、图像增强、图像复原、图像分割、形态学图像处理和视频处理等8个实验组成,综合实践包括图像去雾清晰化、移花接木(图像克隆)、人脸美颜和色彩迁移4个项目,创新性项目实验主要鼓励选课学生积极参加中国大学生计算机设计大赛、省大学生多媒体作品设计竞赛、省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划等各类与数字图像与视频处理相关的竞赛;“展”指课后拓展,课后布置相关文献,要求学生完成文献阅读、案例赏析、参与线上技术评价等以巩固并拓展课堂学习的重难点内容。

3" 教学效果与评价

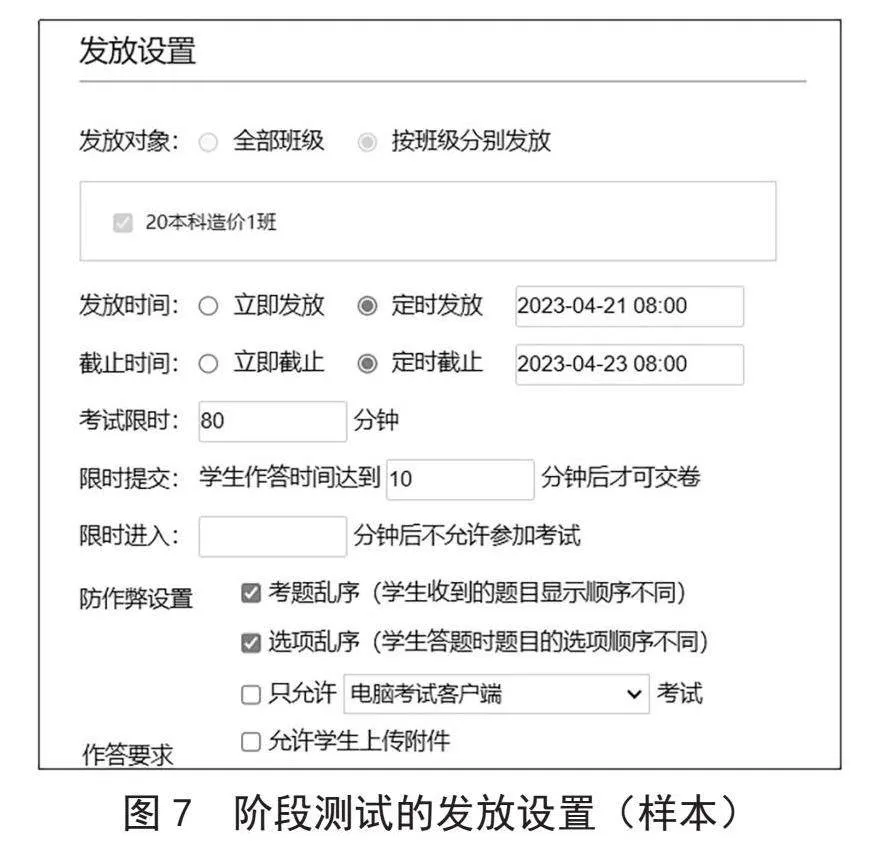

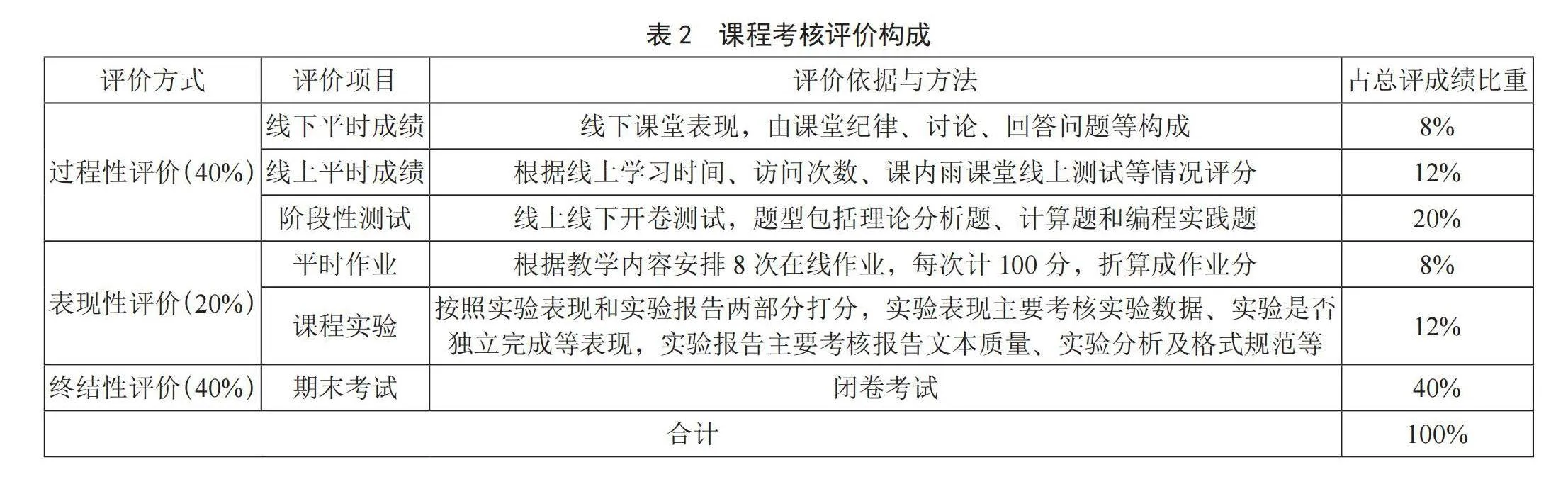

课程考核采用过程性评价和终结性评价相结合的混合形成性评价方式,过程性评价占60%,终结性评价占40%,如表2所示。过程性评价重点评价学生的综合能力,包括专业能力、学习能力、语言表达能力、实践能力和创新能力等,因此课程采用的过程性评价形式主要包括线下课堂的学生考勤、课堂表现、线上学习、综合性实践和阶段性测试等,结合线上线下混合式教学,过程性评价考核的因子主要包括线下平时成绩、线上学习成绩、平时作业、课程实验和阶段性测试,线上学习成绩主要依据学生观看线上教学视频和在线答题等线上学习活动情况统计确定。终结性评价方式为期终测验。

数字图像与视频处理课程经过七轮的线上线下混合式教学实施,教学质量稳步提升,学生优秀成绩占比有较大程度提升,近四学年的课程考核优秀成绩占比分别为6.93%、19.77%、21.98%和24.63%。连续三年的课程反馈评价结果表明本课程线上线下混合式教学效果优秀,学生普遍反映课程混合式教学可以让他们在学习知识的同时显著提高自己的实践技能。良好的课程教学质量为学生获得各类创新性项目奖项提供了强力的知识保障。四年来,通过混合式教学改革,选课学生的实践能力和实践成果不断突破,屡获课程相关学科竞赛奖项,一共获得课程相关的国家级奖项9项,省级学科大赛23项,行业比赛11项,新苗人才计划7项,取得了较好的教学效果。

4" 结" 论

课程教学是人才培养的核心环节,课程教学质量是决定人才培养质量的关键因素。新工科背景下数字图像与视频处理课程的教学应更加注重创新思维,更加注重实践能力。这就要求课程的教学内容、教学模式和考核方式等要素都要不断更新。为激发学生的学习主动性、提升学生的创新思维及实践能力,本课程教学团队通过线上线下混合式教学改革,教学中强化课堂设计,精心设计课程思政元素,着力推进线上线下混合式教学与案例教学方法的结合应用,解决好怎么讲好课的问题,有效避免了单纯知识传递、忽视能力素质培养的问题;线下课堂通过实施六步教学法,穿插学生参与法(参与前沿案例的分析与讨论,将学生思维凝聚在课堂)、学生提问法(提前指定学生提问,推动学生课堂听课效率)等方法将课堂学习主动权还回到学生手里;通过把线上平台学习与线下课堂学习有机结合,让学生在参与中感受压力,在压力下形成动力,以动力推动主动,以主动认知实现数字图像与视频处理开发能力的提升;通过构建阶梯型实践教学体系,强化学生编程实践能力;通过构建对学生课堂内外、线上线下学习的多元化考核评价方式,实现知识考核和能力考核相结合,激发学生学习动力和专业志趣。

参考文献:

[1] 教育部高等教育司.“新工科”建设复旦共识 [J].高等工程教育研究,2017(1):10-11.

[2] 教育部高等教育司.“新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017(4):24-25.

[3] 教育部高等教育司.“新工科”建设指南(“北京指南”)[J].高等工程教育研究,2017(4):20-21.

[4] 彭辉,刘善梅,翟瑞芳.新工科背景下的数字图像处理课程教学改革 [J].计算机教育,2023(3):179-183.

[5] 史彩娟,李伟,刘利平,等.人工智能时代数字图像处理与分析研究生课程教学改革探讨 [J].中国教育技术装备,2021(2):100-104.

[6] 范春年,孟克,关辉.新工科背景下面向创新能力培养的数字图像处理课程实验教学改革 [J].计算机教育,2023(7):29-34.

[7] 赵青云,崔艳,刘帅.新工科理念下普通高校工科专业教与学的探索 [J].大学教育,2020(5):40-42.

[8] 姜秀艳,徐迎晓,张睿.数字图像处理课程的混合式教学方案 [J].软件导刊,2022,21(7):41-44.

[9] 范春年,马利.“以学生为中心”的数字图像处理课程在线教学设计与实施 [J].计算机教育,2021(2):35-40.

[10] 刘燕,徐豪.基于高校“MOOC+在线翻转课堂”的实践教学模式探究——以数字图像处理课程为例 [J].黑龙江工业学院学报:综合版,2021,21(9):10-14.

[11] 蔡利梅.数字图像处理课程思政教学探索 [J].大学教育,2023(8):86-88+95.

作者简介:杜辉(1979—),男,汉族,浙江东阳人,副教授,工学博士,研究方向:数字图像处理、计算机图形学。