摘 要:为解决大数据时代国计民生相关的复杂问题,顺应教育改革、健康中国的战略方针,加强交叉学科建设和发展已经成为科技发展的必然趋势。新工科融合新医科能够形成医工交叉的学科背景,对此进行教学模式探索与实践设计,通过人工智能相关的专业课程挖掘生物信号中的隐藏特征,实现对疾病进行辅助诊断的同时为生物标志物的研究提供参考。该教学模式致力于发挥数字科学技术的引领作用,推动医学工程进入智能时代,为新时代培养更多背景复合型人才。

关键词:学科融合;医工交叉;教学模式;人才培养

中图分类号:TP39;G434 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2024)14-0190-05

Exploration and Practice of Interdisciplinary Teaching Mode Based on Data Mining

HUO Xin1, MENG Jiao1, LU Jia1, ZHANG Hua1, SHI Weijia2

(1.School of Astronautics, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China;

2.School of Instrumentation Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: In order to address the complex issues related to national economy and peoples livelihood in the era of big data, in line with the strategic policy of education reform and healthy China, strengthening interdisciplinary construction and development has become an inevitable trend in technological development. The integration of new engineering and new medical disciplines can form a cross discipline background between medical and engineering. Teaching mode exploration and practical design are carried out to explore the hidden features in biological signals through professional courses related to artificial intelligence, achieving auxiliary diagnosis of diseases while providing reference for the research of biomarkers. This teaching model is committed to leveraging the leading role of digital science and technology, promoting medical engineering into the intelligent era, and cultivating more versatile talents with diverse backgrounds for the new era.

Keywords: discipline integration; medical-engineering cross; teaching mode; talent training

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2024.14.038

0 引 言

随着数字科学技术的飞速发展及其不断取得重大突破,单一学科思维容易受到局限,难以解决复杂的社会问题,因而演化出交叉学科[1-3]。交叉学科以重大科学问题为导向,致力于挖掘不同学科间的共性问题,突破传统学科间的边界壁垒,促进多个学科的深度融合[4]。2022年党的二十大报告明确指出,要“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”“深化教育领域综合改革,加强教材建设和管理,完善学校管理和教育评价体系,健全学校家庭社会育人机制”“加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才”。

2020年12月,交叉学科正式成为第14个学科门类,意味着其在新一轮科技变革和产业变革之中的地位,交叉学科已成为科技创新时代一个不可替代的新范式[5]。《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》明确指出,应该“推动新工科、新医科、新农科、新文科建设,做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,提高高校人才培养能力,实现高等教育内涵式发展”“坚持立德树人,切实巩固人才培养中心地位和本科教学基础地位,把思想政治教育贯穿人才培养全过程,着力深化教育教学改革,全面提升人才培养质量”[6]。我国各高校积极整合学科资源,推动交叉学科的学科建设,培养高素质创新性人才[7-9]。浙江大学以项目为依托,建立医工信结合平台;华中科技大学将生物医学工程与其他工科专业相结合,实现交叉学科研究;北京大学以交叉科学研究院为代表进行交叉人才培养;清华—伯克利深圳学院以创建交叉型工科人才培养基地为研究使命,整合中美两所顶尖大学的教育资源进行学科建设及人才培养;天津大学成立医学工程与转化医学研究院,致力于本科生与研究生的培养;哈尔滨工业大学为推动新医学高质量建设,培养“医学+”多学科背景的复合型创新拔尖人才,成立医学与健康学院并开设智能医学工程、生物医学科学等专业[10]。

迅猛发展的科学技术为医学领域研究的重难点问题注入了全新的活力,医学与工学的相互融合,推动医学工程进入“智能医学”时代。人工智能医疗健康、生物材料与3D打印、医疗机器人、基因编辑已成为近年来相关领域关注的热点问题。数字科学技术不断发挥其引领支撑作用,在响应《“健康中国2030”规划纲要》以及《新一代人工智能发展规划》战略方针的同时,为建立精准的智能医疗体系做出贡献[11-12]。

人的身体具备着庞大、高维、复杂的生物信息,如基因表达、蛋白质表达、蛋白质结构、医学影像等,这些信息对于探究疾病潜在机理、确定药物靶标、预测病毒变异模式和药物研发具有重大意义[13]。传统的数据分析方法只能获取数据之间的浅层关系,数据挖掘技术致力于从海量数据中发掘潜在规律、搜索隐藏信息,将相关技术应用于生物信息学中能够挖掘出其中的内在联系,为医学领域带来突破性的进展。

结合国际研究前沿与国家战略需求的热点问题,以医工交叉为研究背景,生物信号为数据,运用数据挖掘方法,探索数据中的深层关联,寻找敏感程度高、稳定性强的生物标志物,为疾病的临床诊断、药物疗效评估、疾病的发生发展变化分析提供科学可靠的依据。在此基础上进行分类与量化,实现疾病的智能辅助诊断,为医疗诊疗模式带来深刻变革。

1 医工结合教学探索与案例分析

1.1 背景与意义

书写运动由人类高级神经系统主导,执行过程中需要大脑、肌肉和骨骼等系统协调视觉、知觉、记忆、肌群等多个部位配合完成。有研究认为,书写笔迹能够反映书写者的性格、心理、情绪以及身心健康状况。同时诸如本体感受、运动规划、协调、视觉感知、手部操作等功能损伤之类的诸多因素会造成书写功能障碍。书写障碍常发生于患有发展性协调障碍、自闭症、注意力缺陷多动症的儿童以及患有帕金森病、阿尔兹海默症、自闭症等中枢神经损伤类疾病的成年群体[14-15]。

书写运动易于实现,不受场地、硬件等条件限制,受年龄、学历等因素影响较小;笔迹信息便于获取,通过拍照、扫描等多种方式都可以将笔迹进行数字化处理。对书写运动过程及书写笔迹进行分析能够得到表示个体书写运动能力的数据,为不同群体之间的差异分析、人类生长发育过程身体机能发展变化研究、书写功能障碍相关疾病的诊治提供科学依据。将相关研究与计算机科学相关学科进行结合,能够从基础的运动学数据中挖掘出其他具有代表性的特征参数,以便作为具有诊断性质的生物标志物,实现疾病的量化诊断。

1.2 教学理念

对书写异常群体和健康群体的书写笔迹信息进行对照分析,找出能够代表两类群体书写差异的特征,分析特征的可解释;利用上述特征进行分类与量化,实现两类群体的相互区分,为相关疾病的临床诊断提供参考。在实现上述基本目的的基础上,结合医工交叉背景激发学生学习兴趣,注重培养学生解决实际问题的思维及能力。

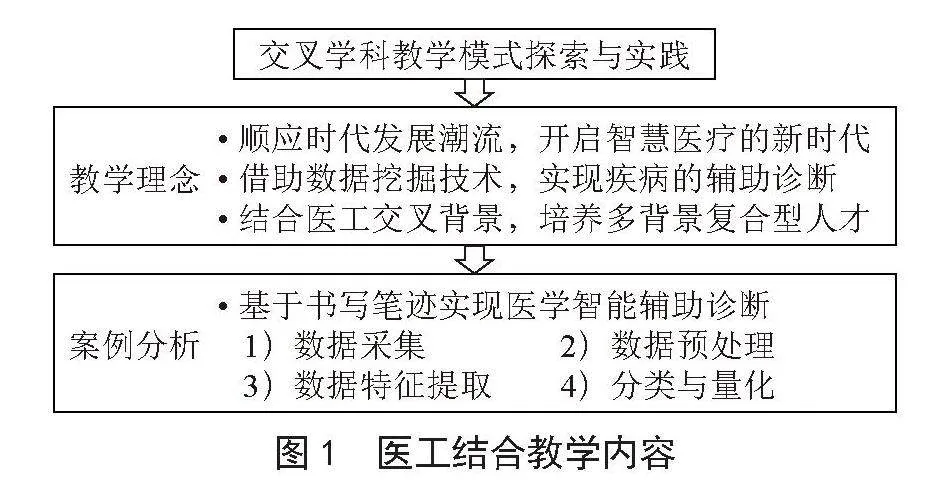

1.3 内容设计

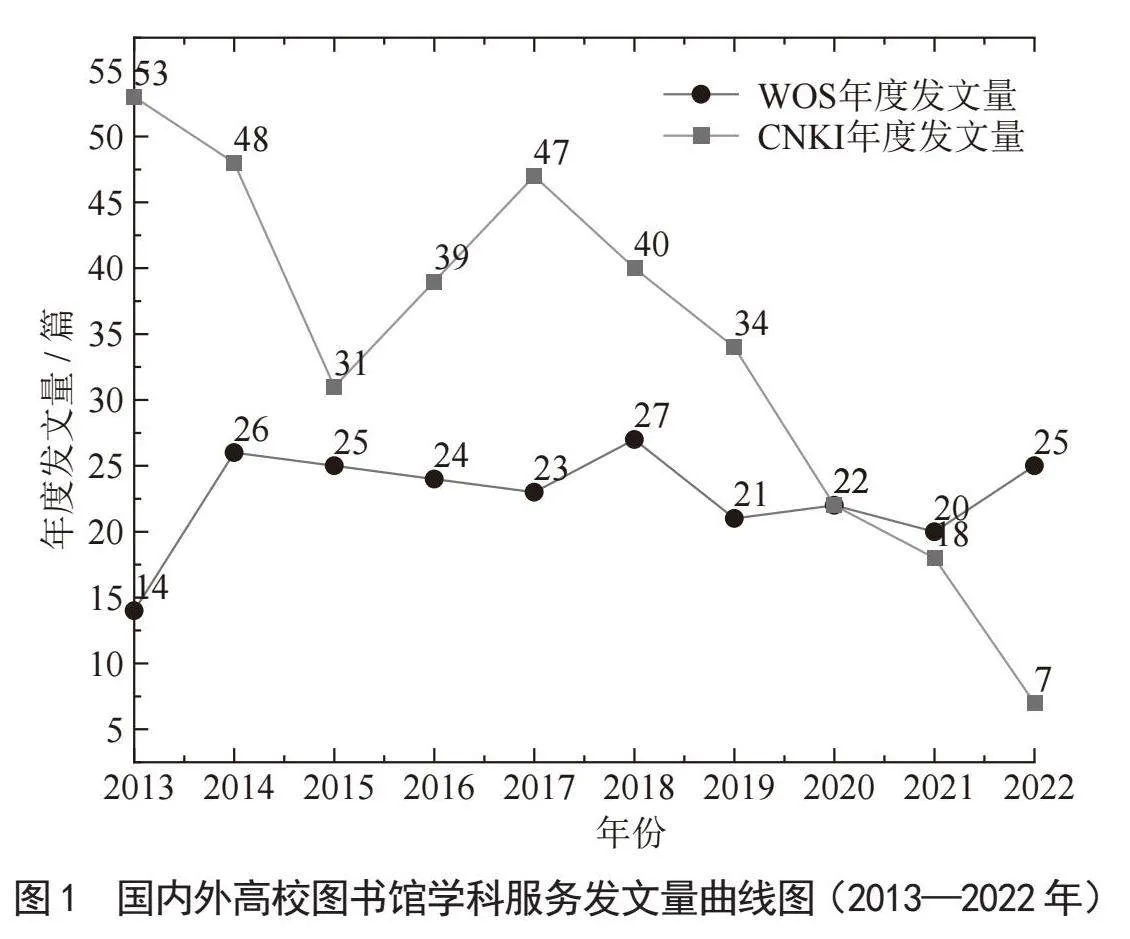

结合医学领域的热点研究问题,设计工科专业人工智能相关课程的教学内容。结合交叉学科人才培养理念,调动学生理论课程与实验过程中的积极性,锻炼学生的发散思维以及动手实践能力。医工结合教学内容如图1所示,教学实践中的具体工作内容包括以下4个方面。

1.3.1 数据采集

数据收集是数据挖掘研究工作的第一步,数据的质量直接决定特征提取结果和分类性能。图片数据的获取方法有相机、手写板、手机、平板、数位板等,上述工具均可实现书写图像的数字化处理。

1.3.2 数据预处理

收集的原始数据往往不能直接用来数据分析,需要将原始数据处理为标准数据,这个过程统称为预处理。以图像数据为例,受检测设备、场地光线、镜头参数等因素影响,数字化后的图像可能会存在噪声等干扰成分,因此需要选择合适的方法将其处理为可以进行分析的数据。

1.3.3 数据特征提取

特征是数据本质、固有的属性,本身不具有统一的定义和标准,常由具体问题决定。以图像数据为例,图像的像素值、颜色、亮度、纹理等自然特征和频谱等人为特征可以用来描述图像。图像有多种表述形式,例如空间域图像、频域图像、三维序列等。考虑交叉学科的研究背景,实验时提取的特征应具有可解释性,能够从生理机理、理论研究等方面提供不同类别群体之间存在差异性的原因,据此判断该特征能否作为用于临床诊断的生物标志物。

1.3.4 分类与量化

机器学习利用计算机的计算能力,依赖经验、模式和推理使用的算法和模型进行科学研究,改善系统自身性能。疾病诊断在某种程度上可以看作为分类任务,将样本数据分为健康人、患者两类,患者根据临床医学标准分成轻症、重症、危重症等。根据对特征解释性以及诊断时间、准确率等评价指标的比较,选择合适的分类量化方法。

上述实验内容均不指定具体的实验方法,鼓励学生自主选择,发挥学生的想象空间。实验的结果能够验证所选择方法的有效性,留给学生自省时间,较少的限制和适当的外界干预能够促使学生进行更加全面的思考。数据预处理、特征提取以及分类与量化等几项内容涉及多门理论知识的运用以及程序编写,锻炼学生综合素质能力。

1.4 案例分析

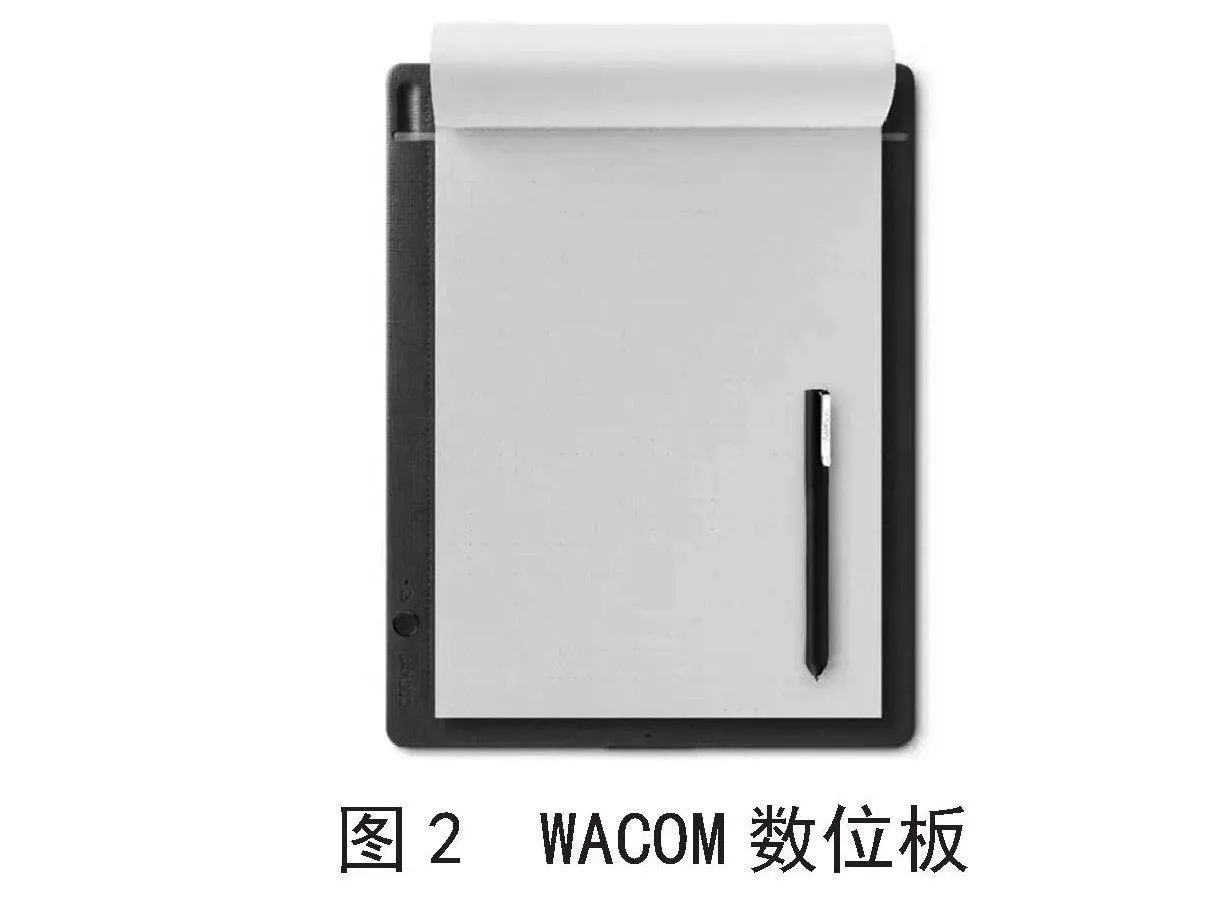

根据上述设计内容,收集神经退行性疾病(Neurodegenerative Disease, ND)患者以及健康对照(Healthy Controls, HC)人员绘制的周期性方波曲线进行后续实验,保证实验的完成度和实验结果的合理性。

1.4.1 数据采集

利用WACOM公司的智能数位板捕捉压感信息,通过云端程序转存为“.png”或“.jpg”等图像格式,如图2所示。利用上述装置采集ND与HC轨迹绘制的笔迹图像,所得数据图像如图3所示。该方法获取的数字化图像不受外界环境因素的干扰,且通过笔、纸方式获取笔迹信息能在较大程度上避免由于书写者不适而造成的信息缺失。

(a)标准方波图像

(b)HC绘制方波图像

(c)ND绘制方波图像

1.4.2 数据预处理

考虑到从云端获取的图像为A4尺寸,其中包含大量无关区域,因此要对图像进行裁剪,保留其中的关键信息,即ROI区域。ROI区域中的图像可能存在偏移情况,需对其进行校正。将图像中存在的所有像素点作为点集,对整个点集做最小外接矩形,该矩形的倾斜程度即为整体图像的偏移程度,并根据图像的旋转变换矩阵实现图像校正。

1.4.3 特征提取

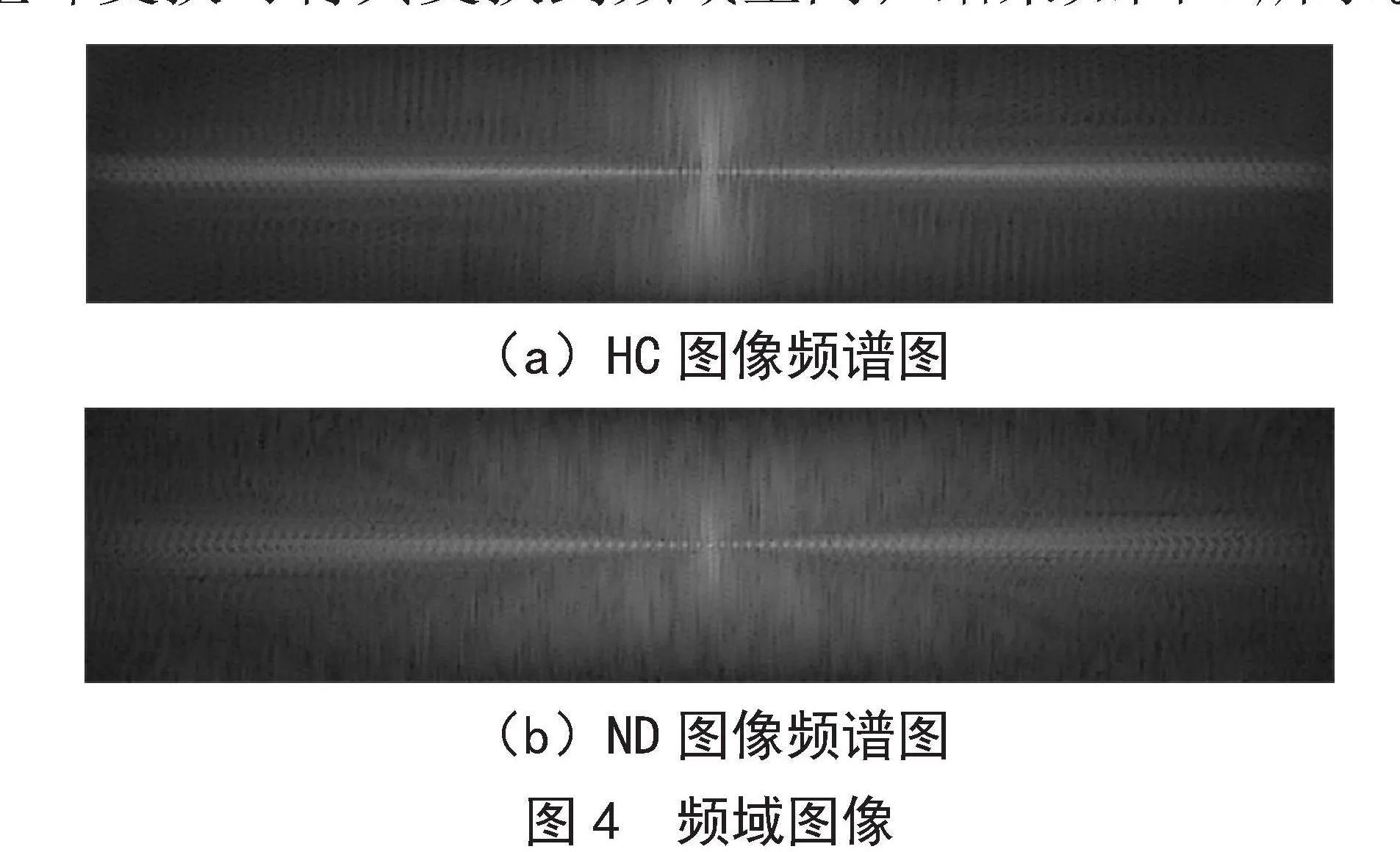

数字图像具有空间域和频域两种表现形式。图3中采集的原始图像即为空间域图像,利用二维离散傅里叶变换可将其变换到频域空间,结果如图4所示。

(a)HC图像频谱图

(b)ND图像频谱图

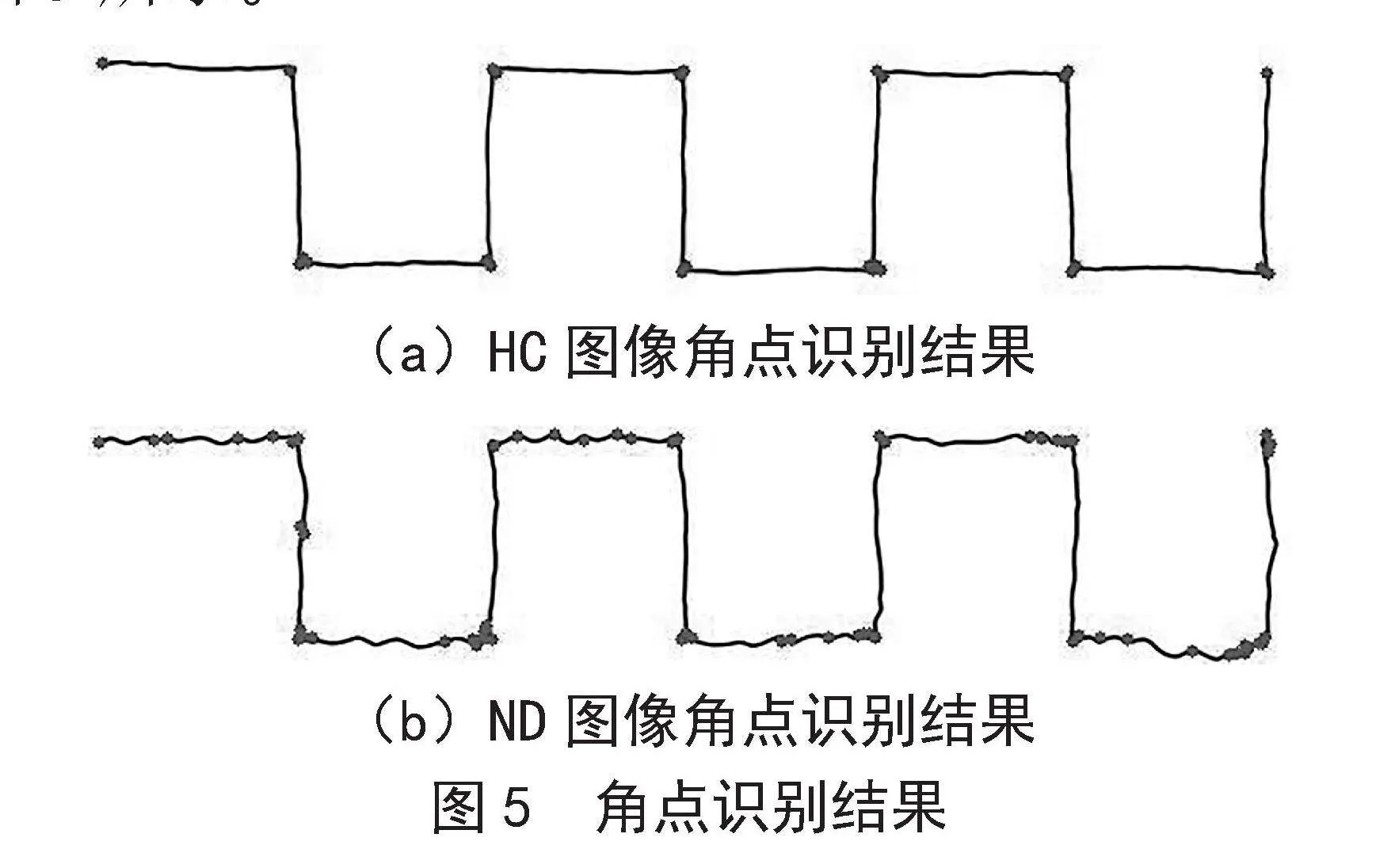

对采集图像在空间域和频域进行特性分析,空间域图像点、线特征较为明显,频域图像纹理特征更为突出。经过特征点提取,空间域图像的角点识别结果如图5所示。

(a)HC图像角点识别结果

(b)ND图像角点识别结果

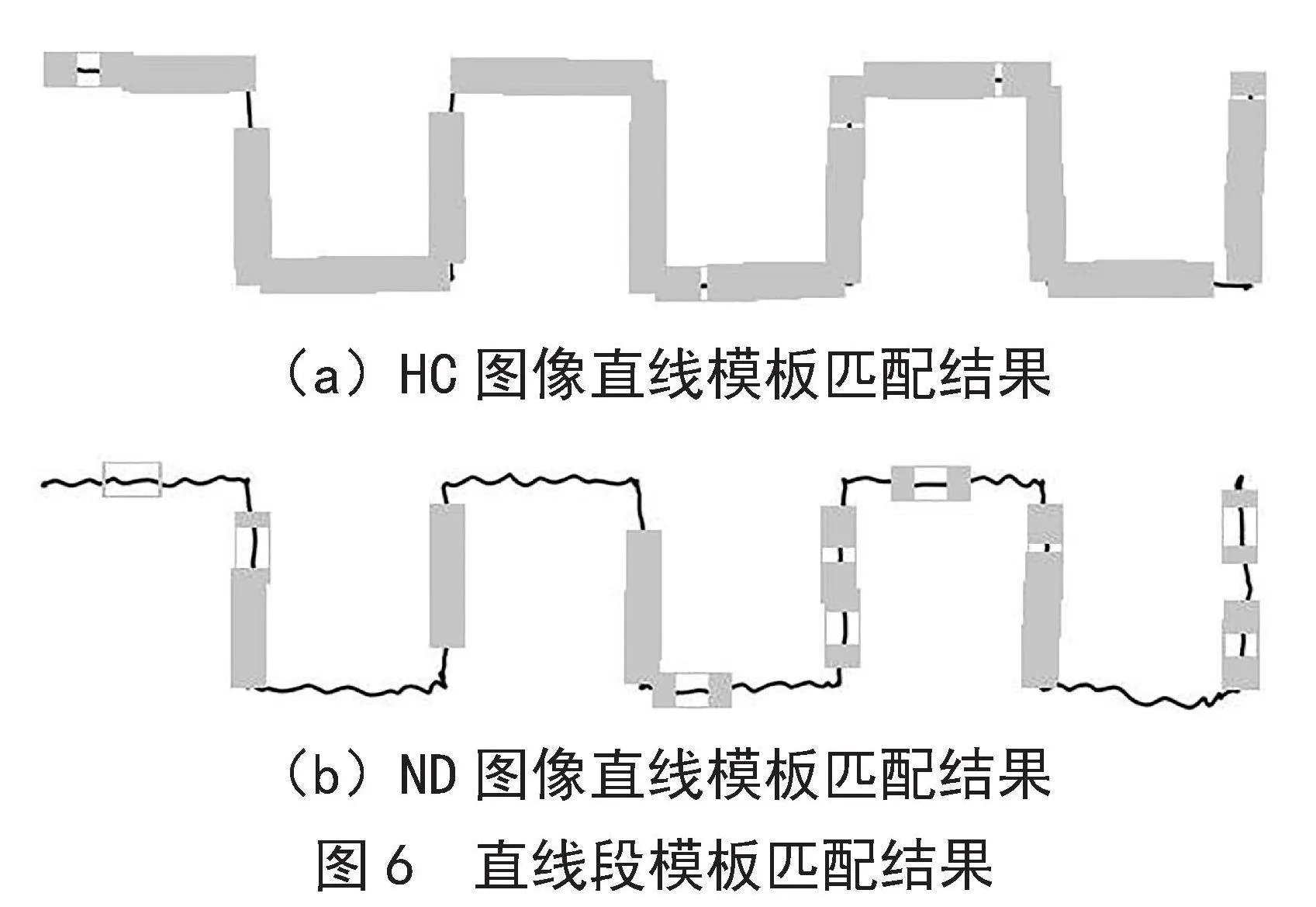

利用水平、竖直的线段作为模板,检测空间域图像中线的标准程度,将匹配为直线的部分用灰色进行标记,结果如图6所示。

(a)HC图像直线模板匹配结果

(b)ND图像直线模板匹配结果

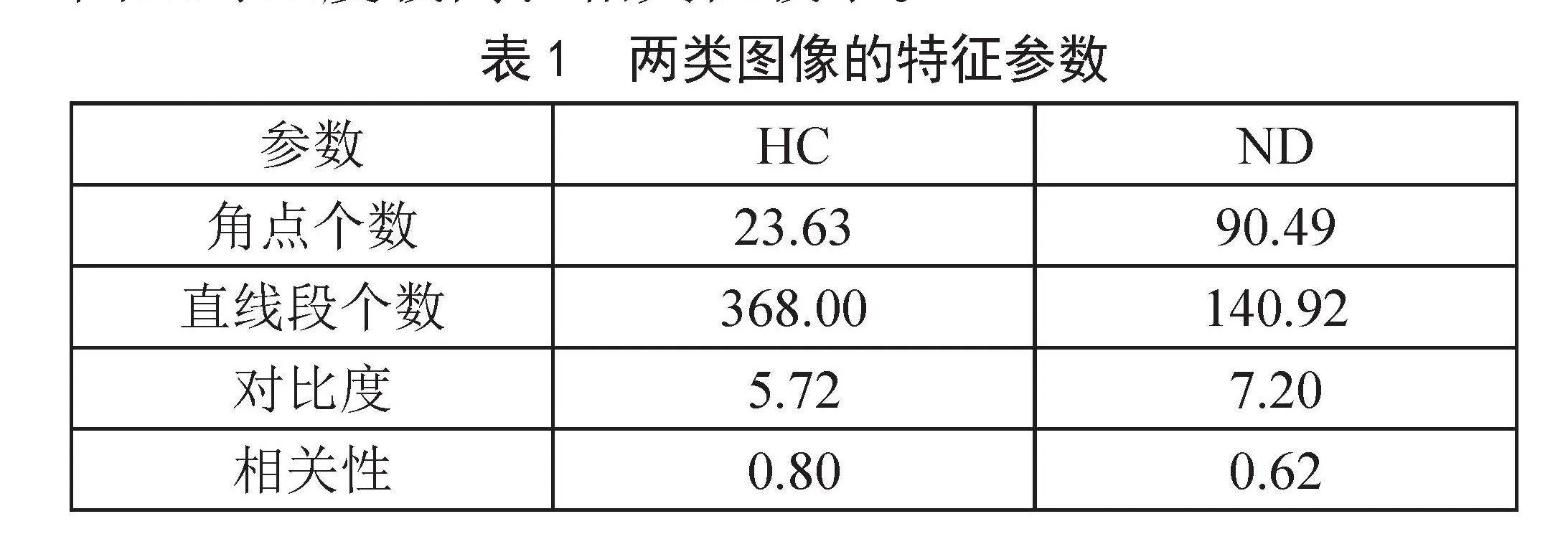

利用灰度共生矩阵提取频域空间图像的纹理特征,选择0度方向上的相关性和对比度两种特征参数。实验收集了26组HC以及29组ND手绘图像,角点识别、直线识别个数及对比度、相关性四组参数在两类数据中的平均数如表1所示。经分析,神经退行性疾病患者手部的控制能力较差,笔迹中波动成分较多、失真严重。从频域特征可知,其轨迹纹理变得凌乱,频谱图的低频部分的纹理变得散乱且不再规范,灰度点散布在图像的各个位置,且像素点的灰度相差较小,因此对比度较高、相关性较小。

1.4.4 分类与量化

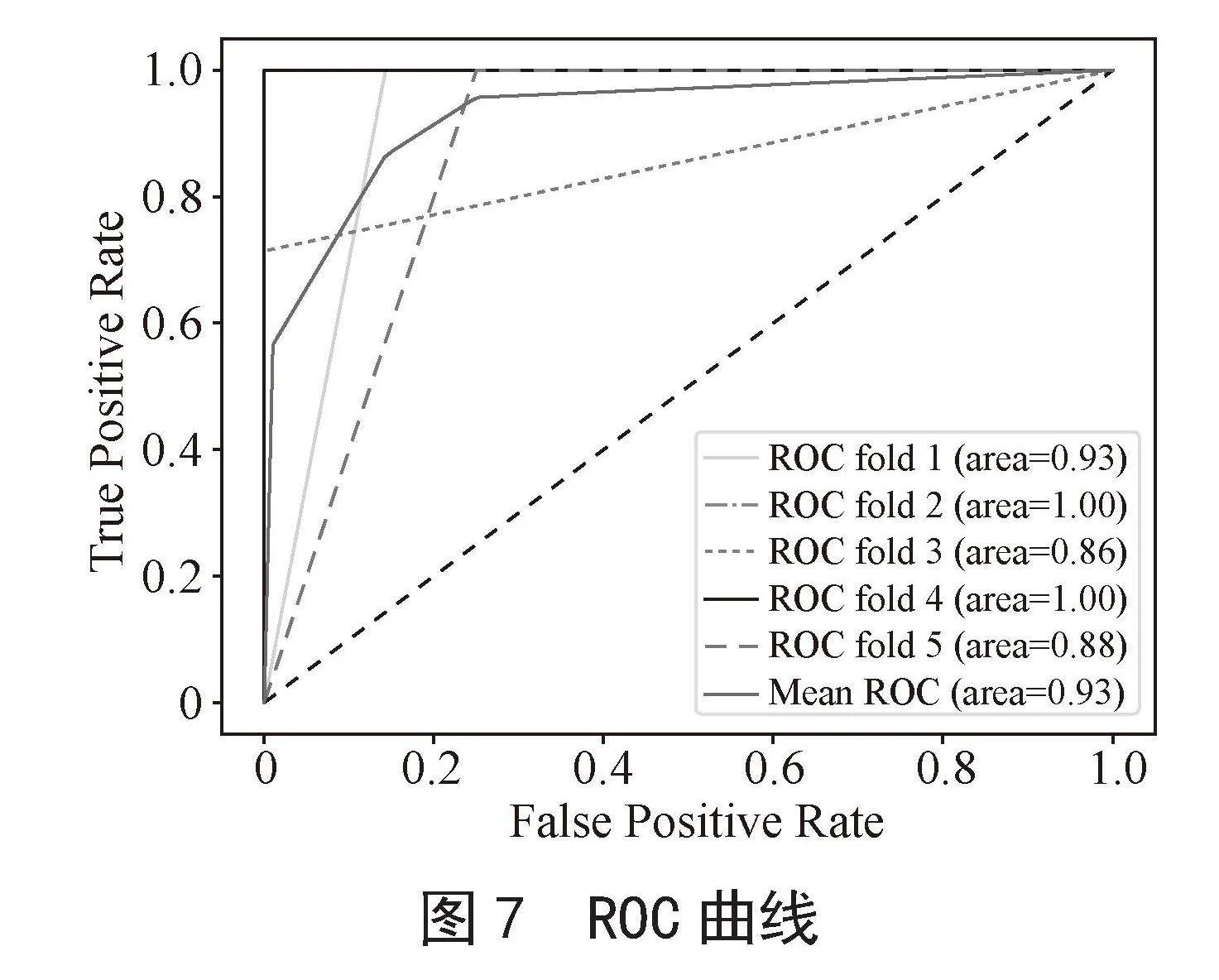

上述特征参数及其类别作为数据集,训练决策树分类器,进行5折交叉验证,所得ROC曲线如图7所示。

由图7可知,5折交叉验证的AUC值能够达到90%以上,证明提取的特征及采用的分类方法对两类群体具有较好的区分度。该案例也证明本实验的设计思路能够实现患病群体和健康群体的区分,根据实际情况提取的特征参数对于两类人群也有明显的差异,且具有理论支撑,因此可以考虑作为生物标志物用于疾病的临床诊断。

2 思考与展望

随着社会日新月异的发展,人民对美好生活的需求日益增长,生命健康领域值得更加深刻的探讨,对于高水平多背景的复合型人才的需求更加迫切,医工交叉领域应运而生,拥有巨大的发展潜力。

在当前时代,作为高科技的产物,大数据充斥着我们生活的各个领域,边缘计算、人工智能和5G+等技术日益成熟。在此趋势下,更应该顺应时代发展潮流,关注国际研究前沿与国家发展战略,结合社会发展中的热点问题,运用科学技术保障和改善民生。医工交叉的研究中,工科的科学技术有助于传统医疗向着健康医疗大数据等健康管理新形态方向发展;医学的研究热点问题能够指引科学技术的发展方向。医工交叉的研究模式能够促进不同学科之间深度融合,在医疗装备、智能辅助诊断等方向取得新突破[16]。

医工结合的教学模式有助于学生对理论知识的理解与运用。具备与实际生活切实相关的研究背景能够更好地激发学生的学习兴趣,学习专业理论课程的同时能够学以致用,帮助学生提前做好未来的职业规划。在运用所学知识解决实际问题的过程中,能够锻炼学生的多学科思维能力、动手实践能力以及对问题全面思考的能力。多学科融合的教学模式有助于人才发展体制机制改革,为实现人才强国战略造就更多高素质的多背景复合型人才。

交叉学科相关的教学改革仍处于探索阶段,国内各大学医工学科的合作多以项目作为依托,相关学生以解决问题为任务,难以真正意识到医工结合的现实意义,因此对学生的引导十分重要。此外,需要明确多学科之间的平衡关系,最大程度发挥不同学科的价值,充分利用优势学科。医工交叉的人才培养模式还未有十分显著的进展,相关单位仍需要不断进行摸索,加强多学科教师的指引以及多背景资源的共享,同时优化资源配置,健全完善相应机制[17-19]。

3 结 论

交叉学科是当今科技、教育改革发展的必经之路。各高校应发扬优势学科,结合研究热点,打破单一学科之间的知识界限,解决复杂的现实社会问题。对于新工科教学改革,应结合未来发展需求,理论课程和实验安排要注重培养学生解决实际问题的思维与动手能力,培养更多高素质人才。坚持科教兴国和人才强国战略,坚持教育、科技、人才和创新的理念,为实现国家和民族伟大复兴、全面建设社会主义现代化国家而奋斗。

参考文献:

[1] 曹园青.新工科背景下物联网工程专业实践教学体系探索 [J].现代信息科技,2023,7(5):171-174.

[2] 杨量杰,陈思捷,李翔宇.高校跨学科人才培养的三大困境及对策 [J].教育探索,2023(5):29-32.

[3] 朱华伟.我国高水平大学交叉学科建设与发展现状研究——基于46所研究生院调查分析 [J].中国高教研究,2022(3):15-23.

[4] 范涛,颜伏伍,梁传杰.“双一流”建设背景下高校工程学科交叉个案分析 [J].高等工程教育研究,2022(3):79-84.

[5] 胡童.交叉学科视域下高校创新型人才培养体系优化研究 [J].应用型高等教育研究,2022,7(1):49-54.

[6] 王燕敏,许鑫,田苗.地方高校“医工结合”改革的冷思考 [J].华北理工大学学报:社会科学版,2021,21(2):99-103.

[7] 张雪,张志强.学科交叉研究系统综述 [J].图书情报工作,2020,64(14):112-125.

[8] 林家全.大数据技术在专业人才培养方案中的应用实践——以大数据技术专业人才培养方案制定为例 [J].现代信息科技,2023,7(8):117-121.

[9] 谢和平.综合性大学的学科交叉融合与新跨越 [J].中国大学教学,2004(9):4-6.

[10] 谷士贤,何培欣,乔杰.新时代医工交叉人才培养的思考与展望 [J].科教发展研究,2022,2(3):19-35.

[11] 周红波.基于互联网医院的医养结合数字化转型应用场景设计与实现 [J].现代信息科技,2022,6(9):140-145.

[12] 王月辰,蔡葵.人工智能在践行“健康中国”战略中的应用 [J].中国医院建筑与装备,2021,22(12):44-47.

[13] 武文斐,田芳慧,宋旭,等.生物医学领域人工智能研究热点分析 [J].医学信息学杂志,2020,41(2):34-38.

[14] 罗健飞,林秋诗,吴宝元,等.手写多维力信息的测量与特征分析 [J].传感技术学报,2012,25(9):1274-1279.

[15] 谢爱武.手书运动分析及其在书写困难中的研究 [J].心理科学,2009,32(4):977-979.

[16] 卢光明.医疗健康大数据的特点及未来发展 [J].中国信息界,2022(5):105-108.

[17] 谭华,孙丽珍.高校医工(理)交叉合作问题探究和对策分析 [J].科技管理研究,2012,32(14):161-163+168.

[18] 刘红,谢冉,任言.交叉学科教育的现实困境和理想路径 [J].研究生教育研究,2022(2):32-36+90.

[19] 齐倩倩,罗跃逸,杨展.面向计算机人才培养的开放式智能化实验平台建设 [J].现代信息科技,2023,7(16):185-189.

作者简介:霍鑫(1981—),男,汉族,内蒙古乌海人,教授,博士生导师,博士,研究方向:数据挖掘、故障诊断与预测、医工交叉研究等。

收稿日期:2023-12-26

基金项目:哈尔滨工业大学医工理交叉基金(IR2021214);黑龙江省高等教育教学改革项目(SJGY20200185);哈尔滨工业大学研究生教育教学改革研究项目(21HX0401)