摘 要:为剖析国内外教育领域人工智能研究热点并挖掘前沿趋势,研究基于Web of Science和中国知网数据库中以人工智能为主题的文献数据,使用CiteSpace软件对其进行知识图谱绘制和可视化分析。结果表明:从研究热点来看,国外研究集中于人工智能关键技术、以智能导学系统为核心的教育应用、人工智能助力学习理论和教学模式的创新等;国内研究则细化为人工智能技术支持下的课堂教学和学生学习、高等教育改革、教育应用中的人工智能关键技术、智能教育体系的建立等。从研究趋势来看,整合教育大数据的学习者建模、智能导学系统开发、教师角色与素养、学习情感与情感计算、伦理问题等是研究的前沿主题。

关键词:人工智能;教育;知识图谱;研究热点;研究趋势

中图分类号:TP18;G434 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2024)14-0177-07

Exploration of AI Research Hotspots Comparison and Frontier Trend in the Education Field at Home and Abroad

LIN Aodong, WANG Jue, HONG Tingting

(School of Teacher Education, Huzhou University, Huzhou 313000, China)

Abstract: To analyze the research hotspots of AI in the education field at home and abroad and explore frontier trends, it uses CiteSpace software to draw Knowledge Graph and conduct visual analysis of research content. The research data is sourced from literature on AI in Web of Science and CNKI databases. The results indicate that, in terms of research hotspots, international studies primarily focus on key AI technologies, educational applications centered on intelligent tutoring systems, and innovations in learning theories and teaching modes facilitated by AI. Domestic research further refines into classroom teaching and student learning supported by AI technologies, key AI technologies in higher education reform, educational applications, and the establishment of intelligent education systems. From the perspective of research trends, learner modeling, intelligent guidance system developing, teacher roles and competencies, learning emotions and emotional computing, ethical issues integrating educational big data are frontier topics of research.

Keywords: AI; education; Knowledge Graph; research hotspot; research trend

0 引 言

近年来,随着大数据、云计算、物联网等信息技术的快速升级,以深度神经网络、自然语言处理等为代表的新一代人工智能技术飞速发展,成为引领科技革命和产业变革的重要驱动力,正在重塑全球经济结构,同时给教育领域带来前所未有的冲击。国务院先后印发的《新一代人工智能发展规划》《中国教育现代化2035》对人工智能与教育的融合发展作出明确规划,人工智能逐渐成为教育研究者多维探赜的焦点。本研究采用文献计量分析方法,对近20年Web of Science(以下简称“WoS”)和中国知网数据库中的文献进行知识图谱绘制和可视化分析,系统探讨国内外教育领域人工智能研究的现状、热点和趋势,以期为国内该领域的理论研究和实践探索提供依据和启示。

1 研究方法与数据来源

本研究采用CiteSpace软件对文献数据进行计量分析,可视化呈现文献之间的结构关系,以揭示教育领域人工智能研究的现状、热点主题和发展趋势。国外文献选自WoS核心合集数据库,在SSCI中检索TS=(“Artificial Intelligence”OR“machine learning” OR“neural net*”),发表时间限定为“2004.01.01—2023.12.31”,文献类型为“Article”,领域类别为“Education Educational Research”,经过去重和筛选后共获得1 203篇国外文献。国内文献数据选自中国知网数据库,将类别限定为“CSSCI”,以主题方式检索“人工智能”,学科限定为“教育理论与教育管理”,筛除重复文献和无关文献后共获得2004年至2023年2 035篇文献。

2 发文量分析

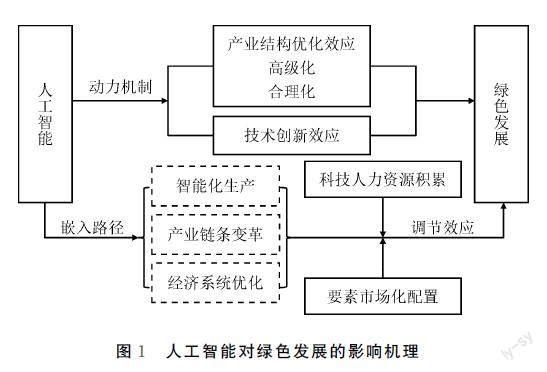

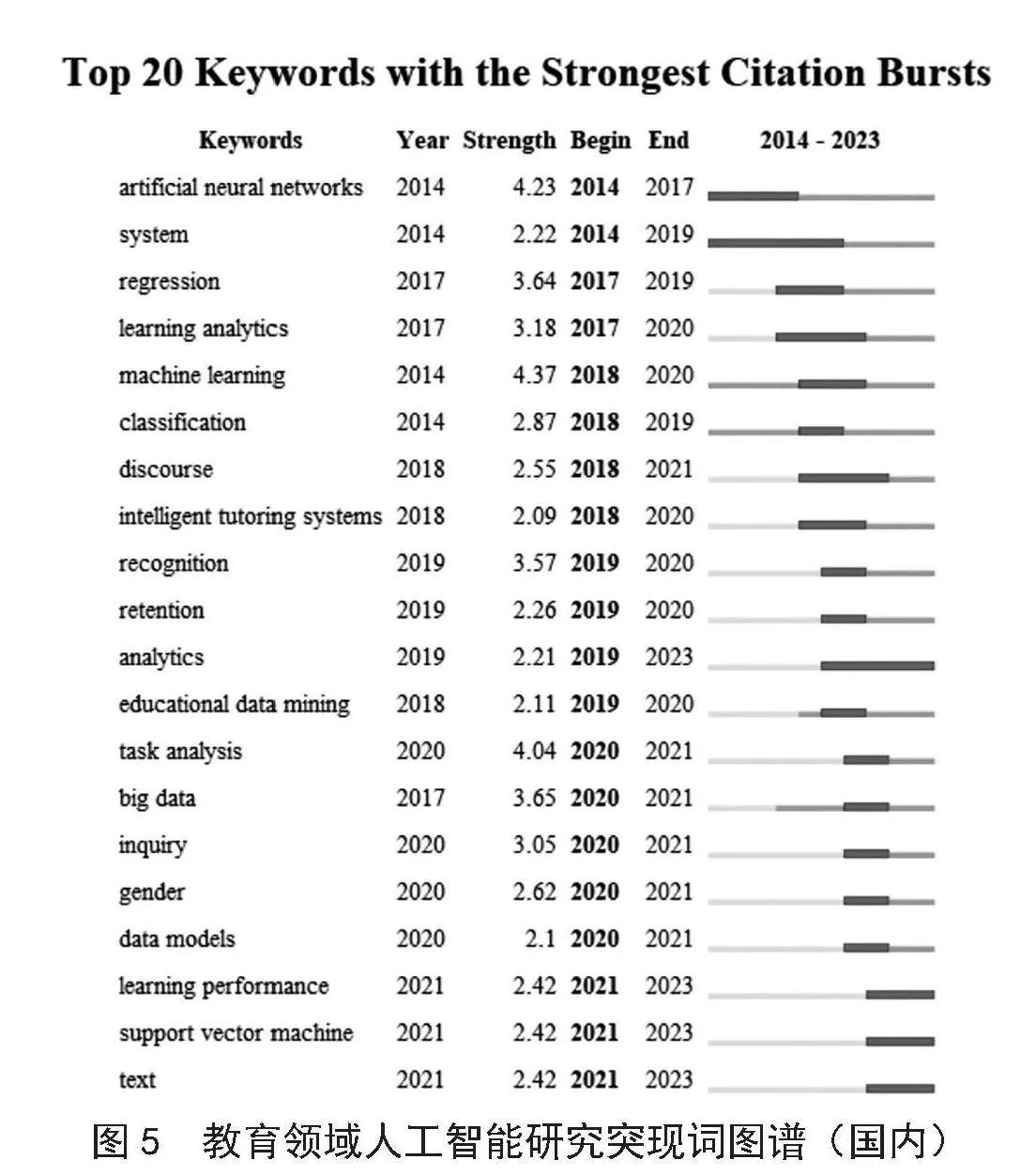

为了解教育领域人工智能研究的发展趋势,统计2004—2023年文献年发文量,并绘制如图1所示的变化趋势图。从研究文献年发文量增长幅度来看,2017年为国内外教育领域人工智能研究发展的分水岭。2017年5月27日,美国DeepMind公司开发的围棋人工智能程序AlphaGo战胜人类排名第一的围棋高手柯洁,引发学界和业界人士对人工智能的广泛讨论。2017年7月8日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,新政策的出台进一步推动了研究的发展。自此,人工智能赋能教育渐成趋势,教育信息化、教育智能化逐渐成为国内外教育改革的关注点和方向标。2019年底,新冠疫情暴发,“停课不停教、不停学”的理念让线上教育得到了空前的发展,进一步推动了智能技术的教育应用。2022年底,ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)的横空出世使得生成式人工智能的风头一时无两。《彖传》言:凡益之道,与时偕行。发文量激增的背后,是一个新时代的开启,人工智能技术的发展将使教育发生颠覆性变革。

3 研究现状

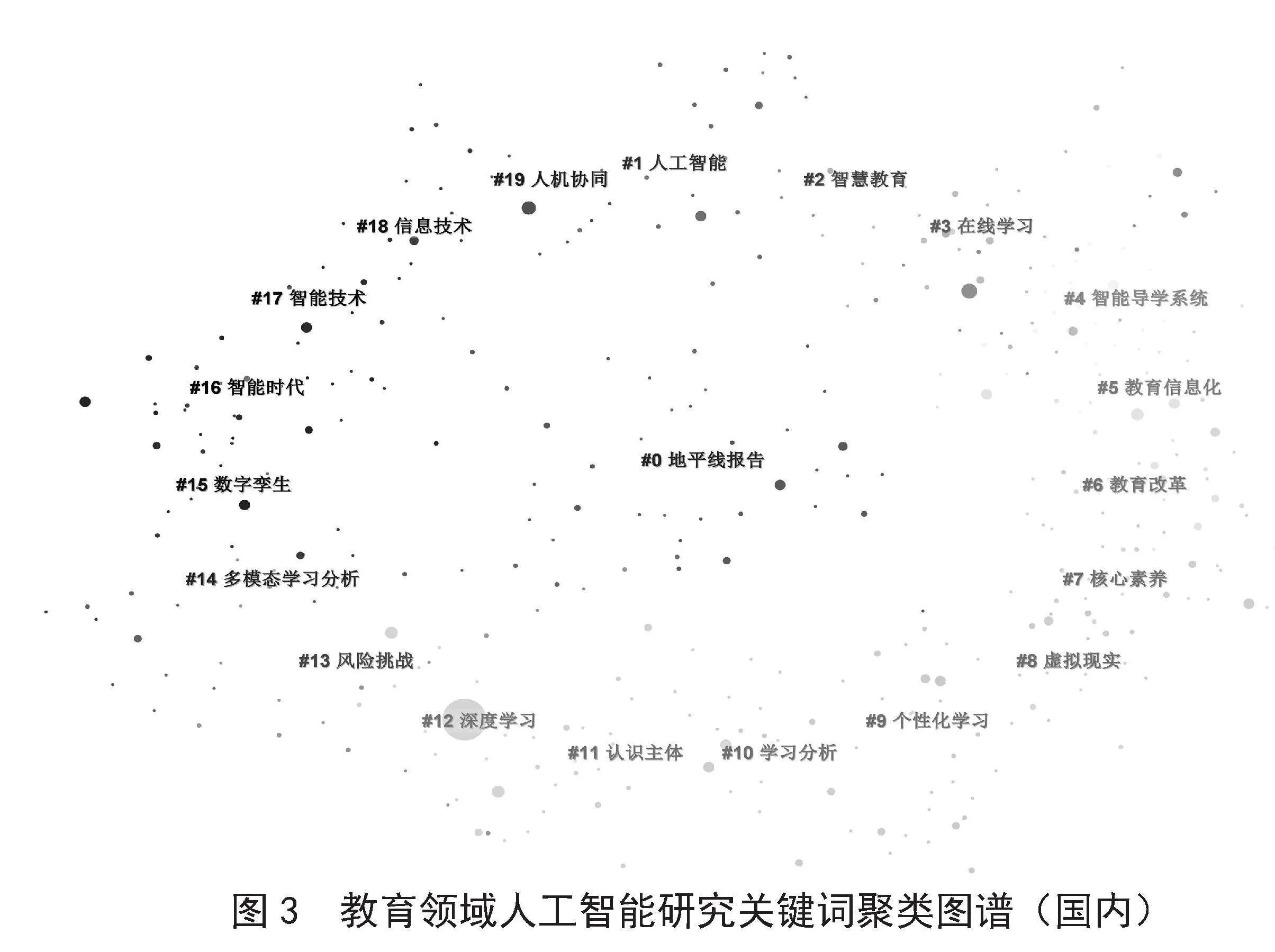

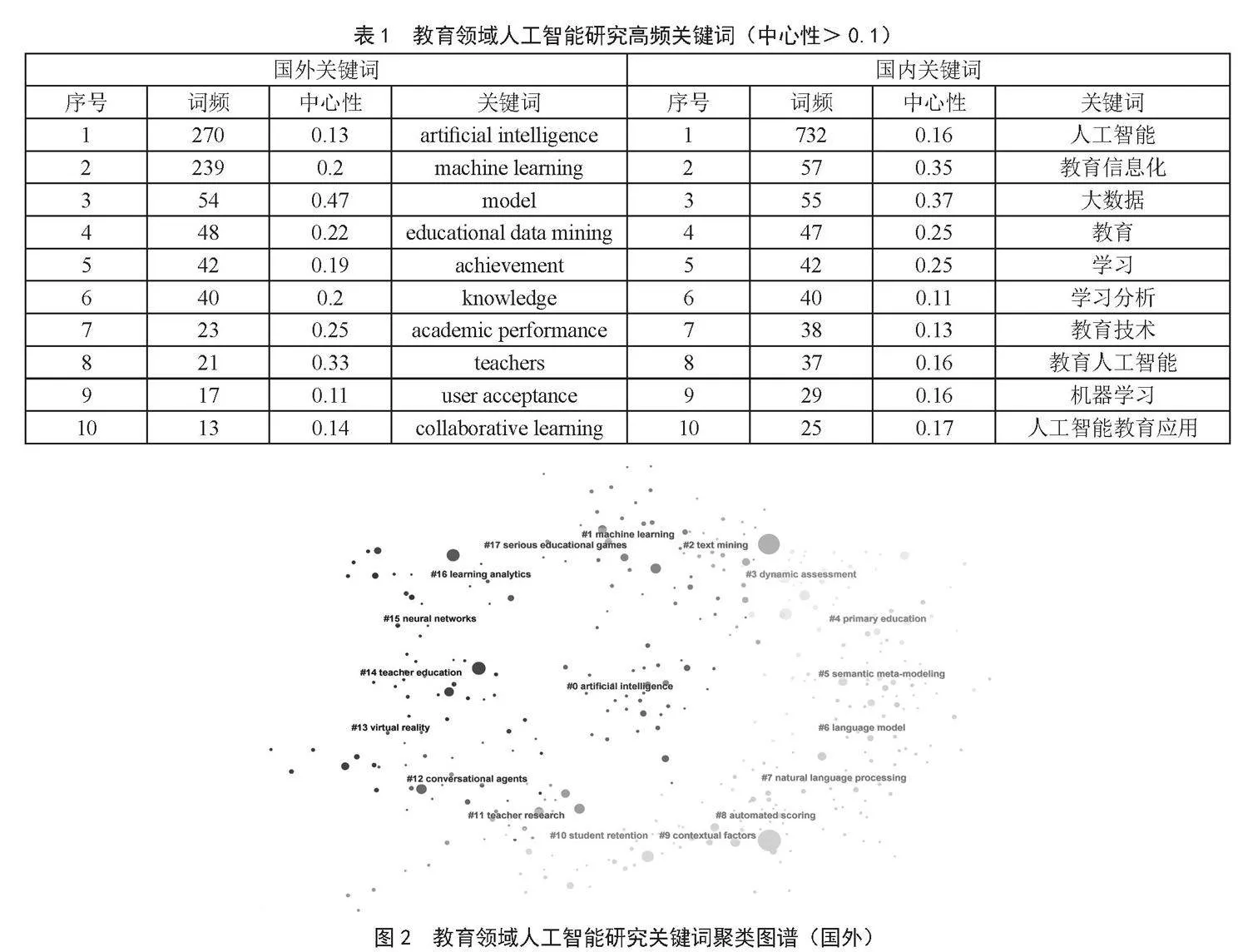

为进一步了解国内外教育领域人工智能研究的热点,对文献数据进行关键词共现分析和聚类分析,并展示频次前10的关键词(中心性>0.1),如表1所示。采用提取的聚类标签绘制关键词聚类图谱,如图2、图3所示。

3.1 国外研究热点

依据高频关键词和聚类标签,进一步将国外教育领域人工智能研究热点划分为人工智能关键技术、以智能导学系统为核心的教育应用、人工智能助力学习理论和教学模式的创新等。

3.1.1 人工智能关键技术

应用机器学习算法进行模式识别与分类,对学生档案建模并分析学生和模拟学习行为,可以改进课堂教学、预测学生成绩等[1]。自然语言处理用于理解和分析文本数据,以支持自动化评估和反馈。例如,Botelho等[2]将学生日志数据与机器学习和自然语言处理相结合,根据学生对开放式问题的回答情况预测学生的分数,并为教师推荐适当的反馈信息。Spikol等[3]采用多种机器学习算法对多模态学习分析数据进行分类,洞察学生在项目化学习中取得成功的关键因素。Wu等[4]在大型在线论坛上应用机器学习进行文本分类,并使用机器学习分类的Facebook信息来预测学生的课程成绩,识别有挂科风险的学生。此外,机器学习还能为学校和教育行政部门提供技术支持以改进其教育服务水平。例如,Hew等[5]应用机器学习和情感分析技术剖析MOOC的课程特征和学生对于MOOC的看法,并确定了预测学习者满意度的相关因素。

3.1.2 以智能导学系统为核心的教育应用

智能导学系统基于学习者模型、算法和神经网络,可为学生提供最优的学习路径和可供选择的学习内容,同时给予认知支架和帮助[1]。经过数十年的发展,智能导学系统已得到广泛的应用,并逐渐辐射到自适应学习系统、教育游戏、教学机器人等研究领域。Rachels等[6]测试了多邻国(Duolingo)作为游戏化语言学习应用在二语习得课堂上的实效性,并证明了游戏化语言学习应用能有效提高二语学习者的学业成绩和学业自我效能感。此外,机器人嵌入真实教学环境的方式可以为学生提供生动的交互体验,同时还能提高学生的社交技能。Keren等[7]进行了一项试点研究,他们在幼儿园使用机器人(KindSAR)协助教师教授孩子几何思维,同时通过互动游戏来帮助学前儿童改善元认知发展。

3.1.3 人工智能助力学习理论和教学模式的创新

人工智能与不同学习理论和教学模式相结合,可以提供个性化、自主和实践导向的教育体验。例如,建构主义理论可以驱使儿童通过个人有意义的经历,与学科建立积极联系。Sysoev等[8]在早期识字应用SpeechBlocks II中设计了自适应脚手架机制,助力儿童识字学习。Chu等[9]提出了专家系统指导的自我调节学习方法,在基于数字游戏的学习过程中培养学习者的自主学习能力。此外,伴随人工智能技术在教育领域的应用,以听课、记笔记为基础的传统教学方法已无法满足课堂需求。Mohamed等[10]将翻转课堂和以问题为导向的教学模式应用到数理逻辑课程中,使学生能够在课堂以外利用智能导学系统学习知识,再在真实课堂中组建学习小组,应用所学知识解决问题。

3.2 国内研究热点

依据高频关键词和聚类标签,将国内教育领域人工智能研究热点划分为人工智能技术支持下的课堂教学和学生学习、高等教育改革、教育应用中的人工智能关键技术、智能教育体系的建立等。

3.2.1 人工智能技术支持下的课堂教学

在人工智能赋能教育中,将“机器”逻辑与“人类”意识相融合,构建人机协同的课堂教学模式,助力实现智能化精准教学[11]。例如,刘应亮等[12]利用iWrite英语写作教学与评阅系统构建人机协同下的英语写作教学模型,并借助人工智能技术分析学生学业数据。孙众等[13]结合自然语言理解和计算机视觉等技术,构建了课堂教学分析框架,包括识别教学事件与划分教学阶段、生成不同教学阶段的教学法结构序列、分析言语和行为交互、教学解读、人机协同改进课堂教学等环节。陆吉健等[14]关注学生学习过程中视觉、听觉、触觉等多模态数据,提出将混合现实技术融入中学数理实验,设计“多模态+人机协同”教学模式。

3.2.2 人工智能技术支持下的学生学习

人工智能技术的介入有助于培养学生的问题解决能力、协作能力和批判性思维等。近年来,研究者对学习干预、自适应学习、学习者画像等方面较为关注。武法提等[15]提出以学习者多模态数据为基础,由机器智能和专家经验协同决策的精准学习干预模型,主要包括问题诊断、策略匹配、策略实施、效果验证四个阶段。李建伟等[16]根据自适应学习的工作原理设计了成人本科英语学习软件,并就该软件在北京邮电大学网络教育学院应用的情况进行了详细的分析,以此检验自适应学习系统的成效。艾兴等[17]对数智融合驱动下的数字孪生学习者进行了前瞻性分析,认为AI、5G、XR、全息技术的融合运用为构建数字孪生学习者创造了条件,提出学习者数字画像向数字孪生学习者演变的发展趋势。

3.2.3 人工智能背景下的高等教育改革

人工智能促进了产业智能化与就业结构的快速转型,同时也推动了高等教育的深刻变革。胡清华等[18]基于对国内外人工智能人才培养目标、课程体系、实践体系、师资队伍的调研分析,提出人才培养过程中要注重校企之间的深度合作。人工智能技术的迅猛发展不仅推动了人工智能新兴学科的建设和人才培养,还对传统学科产生了深远影响。近年来,高等教育研究者正积极推进新文科、新工科、新医科、新农科的学科建设。此外,人工智能技术还将赋能拔尖人才培养计划,为高等院校人才培养提供新思路、新模式。

3.2.4 教育应用中的人工智能关键技术

人工智能应用教育领域的核心技术包括机器学习、深度学习、自然语言处理、情感计算、大数据等。例如,李慧[19]关注不同情感状态对学习效果的影响,将情感词典和机器学习相结合,提出了基于学习体验文本的学习者情感分析模型。罗杨洋等[20]将五种基于机器学习构建的学生成绩预测模型作为研究对象,分析了混合教学场景下解释学生成绩预测模型时需要关注的重点。深度学习是发展自适应学习系统、实现个性化学习的重要突破口,在教育大数据挖掘领域得到广泛的应用,如利用深度学习技术分析学习者心理和行为、追踪学习效果、预测学习表现、辅助教师教学等[21]。自然语言处理和情感计算是人工智能与教育领域的研究热点,叶芮杏等[22]设计了AI全科教师知识体系及双师课堂混合智能模式,同时构建了问答对话系统、学习者表情特征检测系统,收集多模态数据。

3.2.5 人工智能推动智能教育体系建立

近年来,“智能教育”作为研究热点引发学者们的广泛探讨,其内涵包括教学人员学习人工智能技术、将智能技术应用于教育实践、构建促进智能发展的教育[23]。郭绍青等[24]认为,“智能教育”是智慧教育的组成部分与支撑条件,应当以智慧教育理念引领智能教育。刘邦奇等[25]构建了由基础支撑平台、核心技术平台、学习支持系统、应用场景、保障体系组成的智能教育总体框架,并详细阐述了核心技术平台和实施策略。孙聘等[26]在分析当前智能教育政策研究的基础上,结合教育信息化的政策框架与智能技术应用特点,构建了智能教育政策理论框架。邢西深等[27]探讨了智能教育背景下基础教育发生的变化,并提出了面向智能教育的基础教育发展新思路。

4 前沿趋势

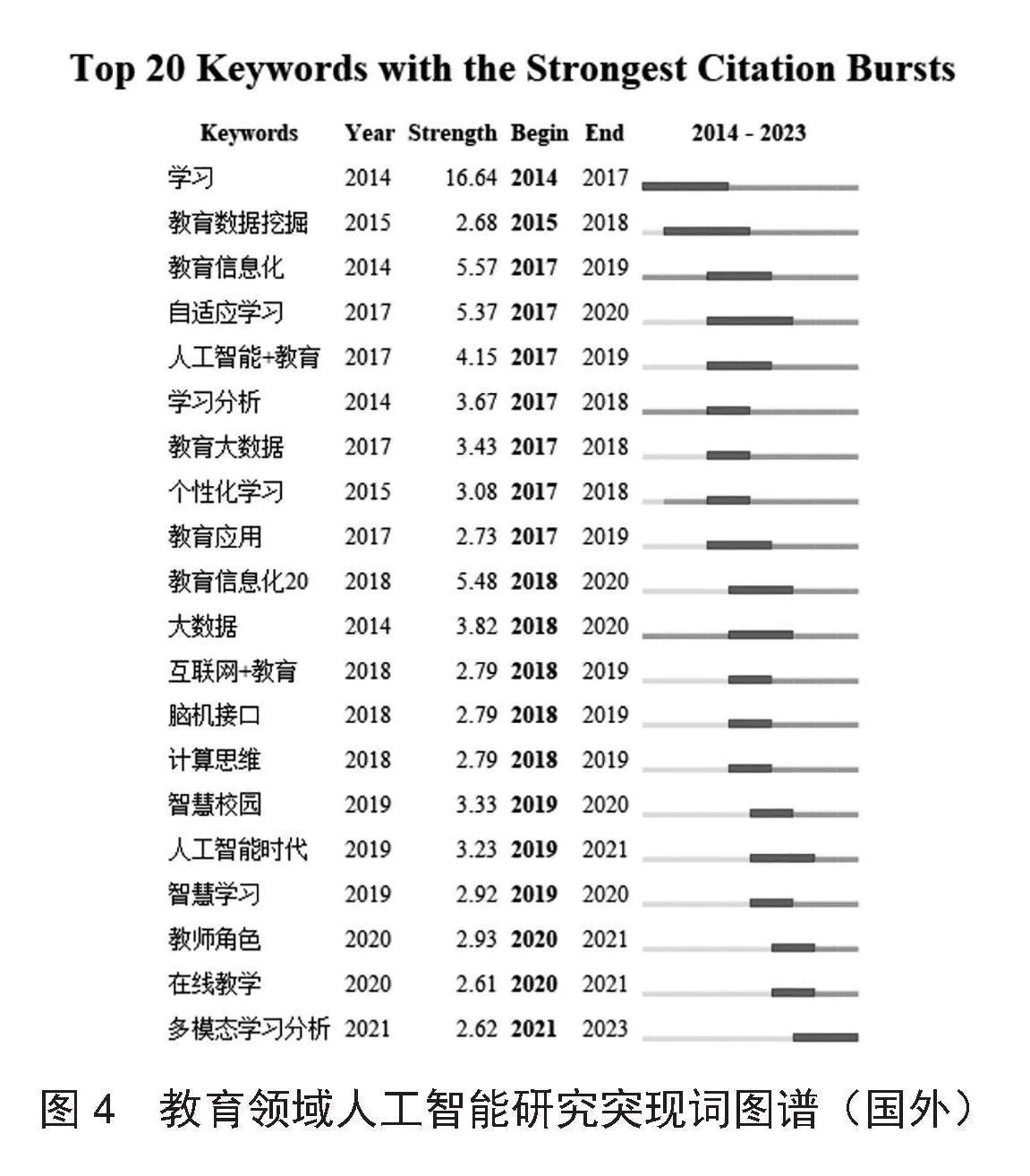

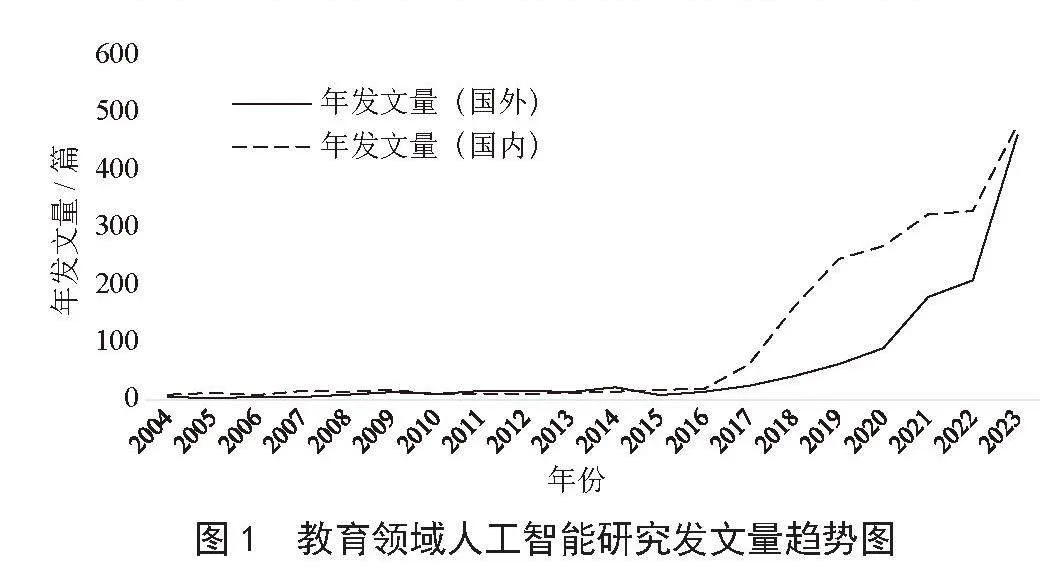

为进一步了解国内外教育领域人工智能研究趋势,对关键词进行突现分析,得到突现词图谱,如图4、图5所示。综合突现词和研究热点分析,可以预测研究的前沿趋势。

4.1 整合教育大数据的学习者建模

学习者建模正在不断演进,以适应不断变化的学习环境和学习需求。在过去,研究人员常常使用机器学习技术来构建学习者模型,以更好地跟踪学习者的进展情况。Rosé等[28]指出,尽管机器学习通过具有许多参数的复杂过程准确地预测了学习表现,但这种“黑盒”预测模型不会为教育工作者提供可操作的见解。黄涛等[29]认为,在智能教育场域中,建立有效的学习者模型需要利用大数据和人工智能技术来全方位收集和分析多种类型的数据,可以帮助教育工作者更好地理解学习者的认知过程、学习行为和学习成效,从而实现个性化教育、智能评估和学习诊断等。

4.2 智能导学系统开发

伴随新技术的不断涌现,如何将其应用于智能导学系统尚待进一步的探究。此外,国内学者在智能导学系统方面的研究主要集中在理论探讨层面,缺乏对系统的实际开发和技术应用。Dutt等[30]利用模糊神经网络技术在特殊教育领域识别具有学习障碍的学生,将智能导学系统应用于特殊教育领域,扩大了智能导学系统的应用边界,有助于增强教育的包容性和公平性。徐升等[31]提出在生成式人工智能和大语言模型范式下开发高效的智能导学系统,并介绍了如何利用大语言模型实施苏格拉底式教学。因此,教育研究者亟须了解人工智能技术前沿,从而为智能导学系统的开发提供助力,更好地适应不断变化的教育环境。

4.3 教师角色与素养

人工智能时代的教育变革影响着教师角色与素养的适应性调整与升级。智能技术介入下的教育要求教师角色在技术应用、学习服务、教育教学、主体属性等方面进行必要的转变[32]。在智能时代,教师是数字教学资源呈现与传播的掌舵者,是精准化教学推荐的决策者,也是学生智能学习中的情感补位者[33]。人工智能时代的教师专业素养是对原有教师信息素养的转型升级,体现出智能化与人性化相统一的特征,教师需具备技术认知、数据应用、资源整合、人机协同、创新教学、伦理安全等方面素养[34]。因此,在师资培养方面,如何提高教师智能技术意识,促进教师智能技术创新应用都是当下研究者积极探讨的问题。

4.4 学习情感与情感计算

学习情感是影响学生学习体验、认知加工、学习成效及高阶思维能力的重要因素。情感计算技术可用于评估、跟踪学生的学习投入程度与情感状态,为设计人性化智能教学产品、创设人机交互教学场景提供可能性。具体而言,情感计算技术可应用于情感智能体、可穿戴设备、智能导学系统等,能够增强在线教学中的师生情感体验,提升孤独症儿童的情绪感知能力,发展智能教育中的学习投入测评[35]。研究者应积极探究学习情感的作用机制,开发人工智能多模态学习情感识别系统,并将其应用于学习支持、学习干预与学习决策。

4.5 伦理问题

在技术与教育融合过程中,技术的先进性与教育领域的既有伦理规则发生冲突,会引发新的教育伦理、技术伦理问题。人工智能会带来诸多伦理风险,例如智能推荐系统可能会造成学生同质化发展倾向,智能学习分析可能会侵犯学生隐私,虚拟教学环境可能导致师生出现主体性异化。此外,智能技术引入教育教学也会引发盲目的科学崇拜、人机关系的道德危机、更深层次的歧视、不公等伦理风险等[36]。智能聊天机器人模型ChatGPT在为教育创造价值的同时,也伴随着一定的伦理风险,包括学术公平的失信与失衡、数据隐私的泄露与滥用、机器算法的歧视与偏见、师生关系的弱化与破坏等[37]。由此可见,人工智能时代的教育伦理问题是现代化教育治理中不容忽视的关键矛盾之一。研究者需要针对人工智能教育伦理风险的本质、内在原因、挑战与困境、消解路径,以及人工智能教育伦理的内涵框架、基本原则等展开深度探讨。

5 结 论

本研究采用了文献计量法,从总体格局和发文主题两个角度对2004—2023年国内外教育领域人工智能研究文献进行计量分析,得出以下结论:从研究热点看,国外研究集中于人工智能关键技术、以智能导学系统为核心的教育应用、人工智能助力学习理论和教学模式的创新等;国内研究则细化为人工智能技术支持下的课堂教学和学生学习、高等教育改革、教育应用中的人工智能关键技术、智能教育体系的建立等。国内外教育领域人工智能研究热点总体趋同,但国外研究侧重人工智能在教育教学中的应用以发展教育教学理论,国内研究更注重系统性、前瞻性的理论探讨和建构以进一步支撑其在教育教学中的具体应用。从研究趋势看,整合教育大数据的学习者建模、智能导学系统开发、教师角色与素养、学习情感与情感计算、伦理问题等是当前研究的前沿主题。因此,未来研究应深入探讨如何有效整合大数据技术,设计出更加智能的教育教学系统,优化教师角色和素养,探究学习情感与情感计算的关系,以及思考如何解决伦理问题,以推动人工智能在教育领域的可持续发展。

参考文献:

[1] ZAWACKI-RICHTER O,MARIN V I,BOND M,et al. Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education - Where Are the Educators? [J].International Journal of Educational Technology in Higher Education,2019,16(1):1-27.

[2] BOTELHO A,BARAL S,ERICKSON J A,et al. Leveraging Natural Language Processing to Support Automated Assessment and Feedback for Student Open Responses in Mathematics [J].Journal of Computer Assisted Learning,2023,39(3):823-840.

[3] SPIKOL D,RUFFALDI E,DABISIAS G,et al. Supervised Machine Learning in Multimodal Learning Analytics for Estimating Success in Project-based Learning [J].Journal of Computer Assisted Learning,2018,34(4):366-377.

[4] WU J Y,HSIAO Y C,NIAN M W. Using Supervised Machine Learning on Large-scale Online Forums to Classify Course-related Facebook Messages in Predicting Learning Achievement within the Personal Learning Environment [J].Interactive Learning Environments,2020,28(1):65-80.

[5] HEW K F,HU X,QIAO C,et al. What Predicts Student Satisfaction with MOOCs: A Gradient Boosting Trees Supervised Machine Learning and Sentiment Analysis Approach [J/OL].Computers & Education,2020,145[2023-11-05].https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103724.

[6] RACHELS J R,ROCKINSON-SZAPKIW A J. The Effects of a Mobile Gamification APP on Elementary Students Spanish Achievement and Self-efficacy [J].Computer Assisted Language Learning,2018,31(1-2):72-89.

[7] KEREN G,FRIDIN M. Kindergarten Social Assistive Robot (KindSAR) for Childrens Geometric Thinking and Metacognitive Development in Preschool Education: A Pilot Study [J].Computers in Human Behavior,2014,35:400-412.

[8] SYSOEV I,GRAY J H,FINE S,et al. Child-driven, Machine-guided: Automatic Scaffolding of Constructionist-inspired Early Literacy Play [J/OL].Computers & Education,2022,182[2023-11-09].https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104434.

[9] CHU S T,HWANG G J,CHIEN S Y,et al. Incorporating Teacher Intelligence into Digital Games: An Expert System-guided Self-regulated Learning Approach to Promoting EFL Students Performance in Digital Gaming Contexts [J].British Journal OF Educational Technology,2023,54(2):534-553.

[10] MOHAMED H,LAMIA M. Implementing Flipped Classroom that Used an Intelligent Tutoring System into Learning Process [J].Computers & Education,2018,124:62-76.

[11] 陈凯泉,张春雪,吴玥玥,等.教育人工智能(EAI)中的多模态学习分析、适应性反馈及人机协同 [J].远程教育杂志,2019,37(5):24-34.

[12] 刘应亮,刘胜蓝,杨进才.社会文化活动理论视域下人机协同教学及应用探索——以iWrite协同英语写作教学为例 [J].中国电化教育,2022(11):108-116.

[13] 孙众,吕恺悦,施智平,等.TESTII框架:人工智能支持课堂教学分析的发展走向 [J].电化教育研究,2021,42(2):33-39+77.

[14] 陆吉健,周美美,张霞,等.基于MR实验的“多模态+人机协同”教学及应用探索 [J].远程教育杂志,2021,39(6):58-66.

[15] 武法提,高姝睿,田浩.人机智能协同的精准学习干预:动因、模型与路向 [J].电化教育研究,2022,43(4):70-76.

[16] 李建伟,葛子刚,张爱阳.自适应学习系统在成人本科学士学位英语学习中的应用研究 [J].现代教育技术,2020,30(3):59-65.

[17] 艾兴,张玉.从数字画像到数字孪生体:数智融合驱动下数字孪生学习者构建新探 [J].远程教育杂志,2021,39(1):41-50.

[18] 胡清华,王国兰,王鑫.校企深度融合的人工智能复合型人才培养探索 [J].中国大学教学,2022(3):43-50+57.

[19] 李慧.面向学习体验文本的学习者情感分析模型研究 [J].远程教育杂志,2021,39(1):94-103.

[20] 罗杨洋,韩锡斌.混合课程学生成绩预测模型的可解释性探究 [J].中国远程教育,2022(6):46-55.

[21] 陈德鑫,占袁圆,杨兵.深度学习技术在教育大数据挖掘领域的应用分析 [J].电化教育研究,2019,40(2):68-76.

[22] 叶芮杏,孙福海,黄甫全.AI全科教师开发:基础、模型与关键技术 [J].电化教育研究,2022,43(3):42-50.

[23] 祝智庭,彭红超,雷云鹤.智能教育:智慧教育的实践路径 [J].开放教育研究,2018,24(4):13-24+42.

[24] 郭绍青,华晓雨.论智慧教育与智能教育的关系 [J].西北师大学报:社会科学版,2022,59(6):139-147.

[25] 刘邦奇,王亚飞.智能教育:体系框架、核心技术平台构建与实施策略 [J].中国电化教育,2019(10):23-31.

[26] 孙聘,蒋宇.我国智能教育政策十年回顾与反思 [J].现代教育技术,2022,32(12):68-75.

[27] 邢西深.迈向智能教育的基础教育信息化发展新思路 [J].电化教育研究,2020,41(7):108-113.

[28] ROSÉ C P,MCLAUGHLIN E A,LIU R,et al. Explanatory Learner Models: Why Machine Learning (Alone) is not the Answer [J].British Journal of Educational Technology,2019,50(6):2943-2958.

[29] 黄涛,王一岩,张浩,等.智能教育场域中的学习者建模研究趋向 [J].远程教育杂志,2020,38(1):50-60.

[30] DUTT S,AHUJA N J,KUMAR M. An Intelligent Tutoring System Architecture Based on Fuzzy Neural Network (FNN) for Special Education of Learning Disabled Learners [J].Education and Information Technologies,2022,27(2):2613-2633.

[31] 徐升,佟佳睿,胡祥恩.下一代个性化学习:生成式人工智能增强智能辅导系统[J].开放教育研究,2024,30(2):13-22.

[32] 郭炯,郝建江.智能时代的教师角色定位及素养框架 [J].中国电化教育,2021(6):121-127.

[33] 赵磊磊,马玉菲,代蕊华.教育人工智能场域下教师角色与行动取向 [J].中国远程教育,2021(7):58-66.

[34] 王丹.人工智能视域下教师智能教育素养研究:内涵、挑战与培养策略 [J].中国教育学刊,2022(3):91-96.

[35] 蒋艳双,崔璨,刘嘉豪,等.教育领域中的情感计算技术:应用隐忧、生成机制与实践规约 [J].中国电化教育,2022(5):91-98.

[36] 卢佳,陈晓慧,杨鑫,等.智能技术教学应用伦理风险及其消解 [J].中国电化教育,2023(2):103-110.

[37] 王佑镁,王旦,梁炜怡,等.ChatGPT教育应用的伦理风险与规避进路 [J].开放教育研究,2023,29(2):26-35.

作者简介:林奥栋(1996—),男,汉族,浙江温岭人,硕士研究生在读,研究方向:人工智能教育应用;通讯作者:王珏(1981—),女,汉族,浙江桐乡人,硕士生导师,讲师,博士,研究方向:教育信息化、计算思维教育和人工智能教育研究。

收稿日期:2024-01-13

基金项目:2023年湖州师范学院“四新”教育教学改革研究项目(JG202345);2023年湖州师范学院研究生科研创新项目(2023KYCX10)

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2024.14.036