摘 要:缆系水下信息网络,作为水下信息网络体系的关键构成部分,对于水下攻防信息传输发挥着至关重要的保障作用。其中,电能作为缆系水下信息网络的核心要素,其管理系统的稳健性直接关系到整个网络的正常运行。一个高效且完善的电能管理系统,能够实时监测和控制水下节点的工作状态,为相关设备提供稳定可靠的远程供电支持。基于当前缆系水下信息网络电能管理系统的发展态势,深入剖析了缆系水下信息网络电能管理系统的功能需求。在此基础上,对系统的总体功能结构、硬件模块以及软件模块设计进行了详细的阐述。该研究不仅可以为后续的缆系水下信息网络供电可靠性研究提供宝贵的参考,同时对推动水下网络信息技术的发展也具有重要意义。

关键词:缆系水下信息网络;电能管理;远程供电

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2025)02-0120-05

Research and Design of Electric Energy Management System for Cable Underwater Information Network

CHEN Jin1, LIU Dezhuo2

(1.Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China; 2.Unit 91729, Lingshui 572400, China)

Abstract: As a key component of the underwater information network system, the cable underwater information network plays a vital role in the transmission of underwater attack and defense information. Among them, electric energy is the core element of the cable underwater information network, and the robustness of its management system is directly related to the normal operation of the entire network. An efficient and perfect electric energy management system can monitor and control the working state of underwater nodes in real time, providing stable and reliable remote power supply support for related equipment. Based on the development trend of the current cable underwater information network electric energy management system, the functional requirements of the cable underwater information network electric energy management system are deeply analyzed. On this basis, the overall functional structure, hardware modules and software module design of the system are described in detail. This research not only provides valuable reference for subsequent research on the power supply reliability of the cable underwater information network, but also has important significance for promoting the development of underwater network information technology.

Keywords: cable underwater information network; electric energy management; remote power supply

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.02.022

0 引 言

随着科技的飞速发展,网络化、信息化、智能化特征日益明显的海洋技术革新与产业变革中,水下信息网络系统已逐步成为其核心领域的焦点[1]。该系统对于海洋研究、探索、开发及资源利用等领域,扮演着不可或缺的支撑角色。其重要性体现在对海底资源的深入勘探、对人类活动可能对海底环境产生的潜在影响的监测、海底科学实验的实施、海底独特现象的观测,以及风暴、洋流、地震、海底喷发和滑坡等自然现象的监控等多个方面,这些功能和价值为相关科学活动提供了高效且便捷的支撑[2]。

缆系水下信息网络系统,作为水下通信架构的关键组成部分,承担着将陆地岸基站产生的高压电能通过主干缆安全、高效地输送至海底水下信息网络系统的重任。鉴于水下各类仪器设备对电能需求的多样性和差异性,直接利用电缆传输的电能难以满足所有设备的实际需求,因此必须对电能进行精确的变压处理,以满足各设备特定的运行需求[3]。缆系水下信息网络电能管理系统的设立,旨在实现对电能供给过程的全面远程监控与精确控制,确保电能供给的可靠性、安全性和高效性。该系统通过智能化、精细化的管理手段,保障电能系统的稳定运行,为水下信息网络系统的持续、稳定运作提供坚实的电力保障[4]。因此,对水下信息网络系统在海洋科技未来发展中的潜在应用及其趋势进行深入研讨,显得尤为必要和重要。

1 系统功能需求分析

为了能够给水下相关设备提供长期稳定可靠的电源,缆系水下信息网络电能管理系统需对其电能供给情况以及工作环境进行监测[5],结合精准可靠、实时高效的设计原则,结合实际任务需求,本文研究并设计了电能监控与管理、环境数据监测与采集、故障报警与处理以及数据传输与通信四大基本功能,具体介绍如下:

1)电能监控与管理。电能监控与管理分为岸基站电能监控与管理和水下节点电能监控与管理两大部分。岸基站软硬件组成相对单一,本次研究重点为水下各个节点的电能监控与管理。

水下设备中,接驳盒作为核心部件,最基本的功能是将电能进行转换并分配给支路或负载,其中,负载包括在接驳盒内的交换机、PLC控制器以及外部的多种科学仪器。不同负载对电能的要求不同,需要接驳盒内I/I板(恒流转恒流)、I/V板(恒流转恒压)、DC/DC板的转换调节。当有任务需求时,位于岸基站的工作人员需通过人机界面进行远程控制电能分配,结合实际任务,本次设计需灵活实现不少于四块电能变换模块(I/I板、I/V板)以及负载供电的通断。当位于海底的接驳盒发生负载短路、过流和漏水等极端情况时,需及时将电力通路断开,将其剥离整个主干网络,最大限度保护其他节点,降低对整个系统的破坏性。

2)环境数据采集与监测。通常情况下,水下所布放的接驳盒与岸基站点至少距离数千米以上,一旦海底接驳盒腔体漏水,其内部设备和仪器都将无法工作,且维修困难,成本高,会给整个系统带来难以修复的损伤[6],因此一个干燥安全的内部工作环境必不可少,上位机界面必须实时监控腔体内部湿度的变化以防止危险发生;整个系统的供电线路若出现异常,会导致下一级设备不能正常运行甚至不能启动,还会影响到故障处理及报警响应的及时性和准确性;若线路上产生过大的浪涌电流电量波动并长期未得到解决,甚至会烧毁功率开关。

为延长系统工作寿命,保证系统故障的及时处理,在岸基站点现需要对水下主次接驳盒中的环境数据(温度、湿度以及液位等参数)进行实时采集与监测,同时还需要对主次接驳盒中的输入输出的电流、电压,各个负载输入的电流、电压进行实时采集,利用所搭建的系统对采集到的各种数据最终通过接驳盒、光电复合缆传输到岸基的主站,最后在监控器上显示,供工作人员查询。

3)故障报警与处理。缆系水下信息网络电能管理系统具有较强的抗故障性,但水下环境复杂多变,无法实现绝对避免故障发生,因此需针对可能出现的故障设计相应保护方案及报警功能[7]。结合实际情况,整个系统有可能出现以下三个方面故障:一是岸基站出现故障;二是光电复合缆出现故障;三是水下接驳盒出现故障。岸基站故障相对较为容易解决;对于光电复合缆故障,目前的方法为将其打捞上来进行彻底可靠的维修,故障排除成本高;接驳盒是水下核心部件,出了故障需及时采取措施,将损失降到最小[8]。接驳盒内部安装的控制器可与上位机进行通信,因此可以通过设置阈值来解决过压或过流带来的影响,通过上位机发送指令来控制电路的通断,实现电气隔离。

4)数据传输与通信。整个缆系水下信息网络电能管理系统的正常运行离不开实时可靠的通信与数据传输。岸基系统各节点之间距离近,工作环境单一,易于维护,因此岸基系统各节点采用RJ45以太网方式连接即可[9];相反,水下距岸基距离远,工作环境复杂,维护成本高,采用海光缆进行数据传输和通信;水下各个节点工作环境复杂,采用海光缆进行数据传输和通信[10];水下接驳盒内的各仪器距离近,工作环境相对单一安全,采用RJ45以太网方式进行数据传输和通信。

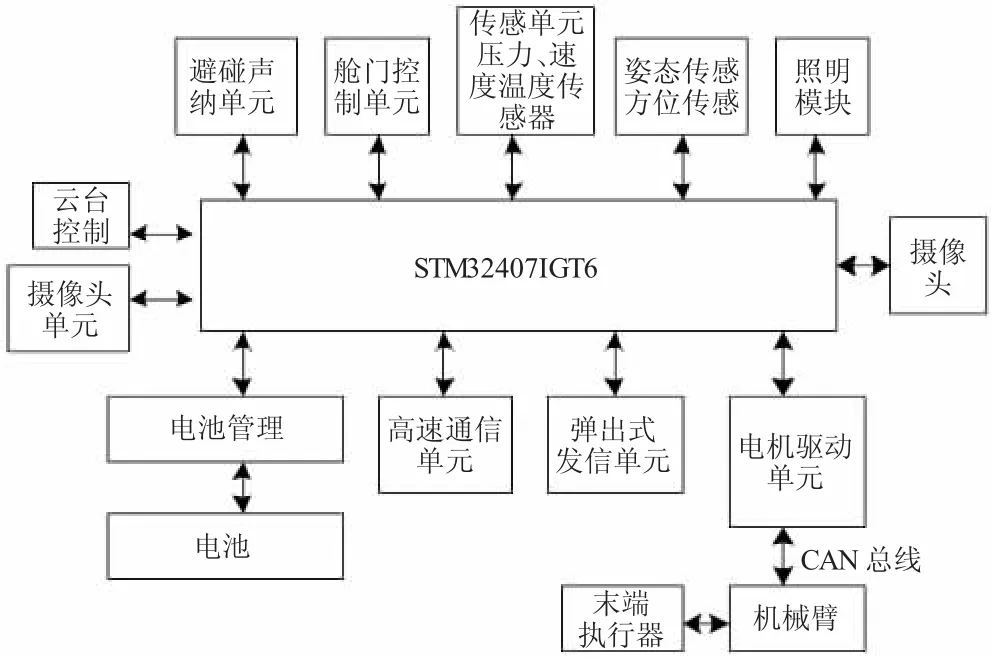

2 系统总体功能结构设计

结合系统功能需求分析,缆系水下信息网络电能管理系统总体功能结构设计如图1所示。从该系统总体功能结构图可以看出,本系统构建分布式两层网络结构,上层为控制管理层,下层为控制执行层,采用光纤通信方式。主要用于实现对岸基高压直流电能传输、水下主次节点接驳盒中的I/I、I/V板的电压、电流等参数的电能实时在线监控,实现水下各节点的输入过压保护,过压保护复位,电路的切换与接入,以及负载传感器的接通和断开。

水下两个节点分别为一个主接驳盒和一个次接驳盒,岸基主站采用高压直流电源提供1.5 A DC电流源作为输入,连接一个主接驳盒以及一个次接驳盒,其中主接驳盒装有四块串联的I/I板和两块I/V板,次接驳盒则装有四块串联的I/V板,主/次接驳盒内各装有一台交换机。岸基主站输出稳定高压直流电,由光电复合缆输送至水下节点,水下节点中的主接驳盒内通过I/I板将恒流传输给各个支路的次接驳盒,通过I/V板输出电压再经过DC/DC的变换输出合适的电压给各个负载供电;水下节点中的次接驳盒内,电流通过I/V板转换成电压后通过DC/DC的变换输出各个负载所需要的电压。

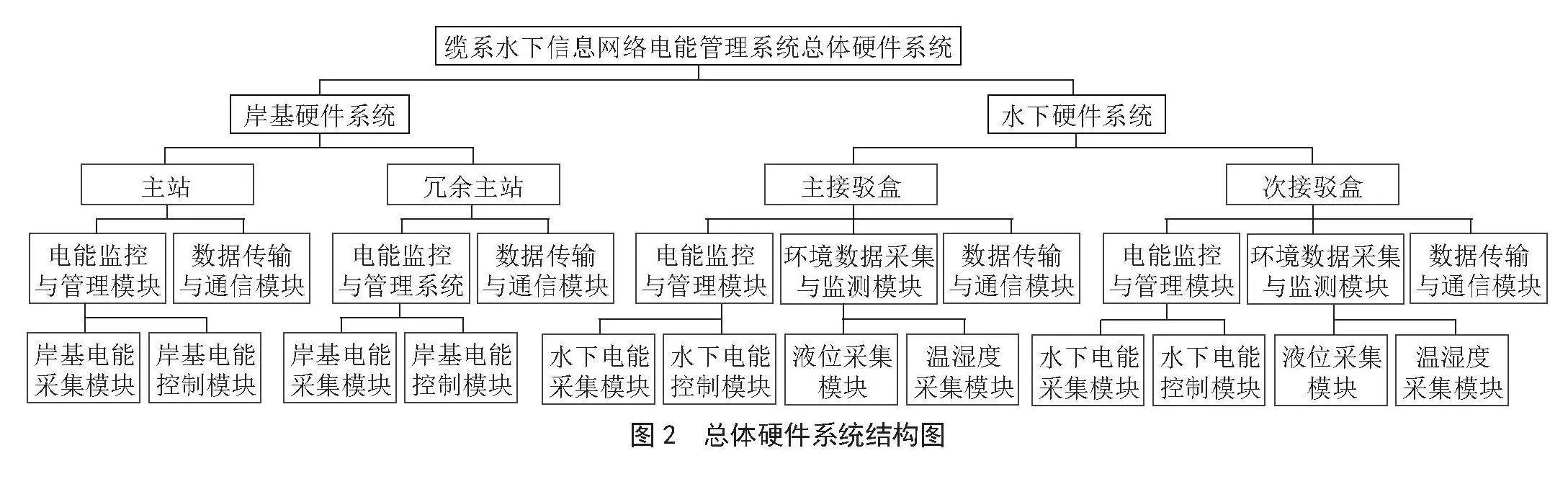

3 系统硬件模块设计

缆系水下信息网络电能管理系统总体硬件系统分为岸基硬件系统和水下硬件系统,总体硬件系统结构图的设计如图2所示。岸基硬件系统的主要组成为主站硬件系统,遵循稳定可靠的设计原则,主站硬件系统设有冗余主站。根据系统功能需求可知,主站硬件系统包括电能监控与管理模块和数据传输与通信模块,电能监控与管理模块分为岸基电能采集模块和岸基电能控制模块。水下硬件系统主要分为主接驳盒硬件系统和次接驳盒硬件系统,两者硬件系统的组成大致相同,都由水下电能监控与管理模块、环境数据采集与监测模块、数据传输与通信模块组成;水下电能采集与管理模块又分为水下电能采集模块和水下电能控制模块,环境数据采集与监测模块又分为液位采集模块和温湿度采集模块,唯一不同的是主接驳盒中水下电能控制模块的电能转换板采用I/I板、I/V板和DC/DC板,而次接驳盒中水下电能控制模块的电能转换板只采用I/V板和DC/DC板。

3.1 岸基硬件系统研究与设计

岸基硬件模块主要由工控PC机和主站构成。岸基主站主要作用是控制和数据的处理,工作人员通过PC机读取采集到的参数数据,结合稳定可靠的原则,本次设计采用冗余备份的方式设计了冗余主站,主站接收水下节点传来的数据并对其进行处理,最终通过在岸基的工控PC机上呈现。主站由PLC控制器、直流电流变送器、直流电压隔离变送器组成。通过对单片机、DSP以及PLC等控制部件进行比较,从稳定可靠以及经济高效、节省空间的原则出发,此次选用PLC控制器作为岸基硬件系统的控制部件,具体选型为SIMATIC S7-200 SMART。它能提供不同类型、I/O点数丰富的CPU模块。CPU模块配备标准型和经济型供用户选择,最大限度的控制成本。模块介绍如下:

1)电能监控与管理模块。电能监控与管理模块主要包括岸基电能采集模块和岸基电能控制模块两大部分,为实现对岸基系统电能的采集,需采用电流电压变送器。一体化集成电流电压采集器方便高效,但占用空间大、端子多,岸基电能采集需求小,为减少资源浪费,经分析选用单个模拟电流电压变送器。

2)数据传输与通信模块。岸基通信可分为PLC控制器与传感器之间的通信和PLC控制器与PC工控机之间的通信[5]。岸基主站之间采用以太网方式连接进行通信和数据传输,岸基主站与水下从站采用光电复合缆连接进行通信和数据传输。岸基主站中电压电流传感器需先将数据传送至模拟拓展块,再由模拟拓展块传送至PLC控制器,两者之间有卡扣,能直接进行通信和数据传输。PLC控制器与PC工控机之间直接通过网线连接进行通信和数据传输,以光交换机作为中继节点,实现信息的远距离传输与交互。

3.2 水下硬件系统研究与设计

水下硬件系统研究与设计主要包括主接驳盒硬件系统以及次接驳盒硬件系统研究与设计。水下环境复杂,采集监测的数据多,被控制电能通断的节点多,不同科学仪器的工作电压不同,需要接驳盒对电能进行合理分配[6]。为实现系统可靠运行,主接驳盒硬件电路系统由PLC控制器、一体式电压电流采集器、高低压继电器、温湿度传感器、液位传感器、I/I板、I/V板以及DC/DC板组成。次接驳盒硬件由PLC控制器、一体式电压电流采集器、高低压继电器、温湿度传感器、液位传感器、I/V板以及DC/DC板组成。

4 系统软件模块设计

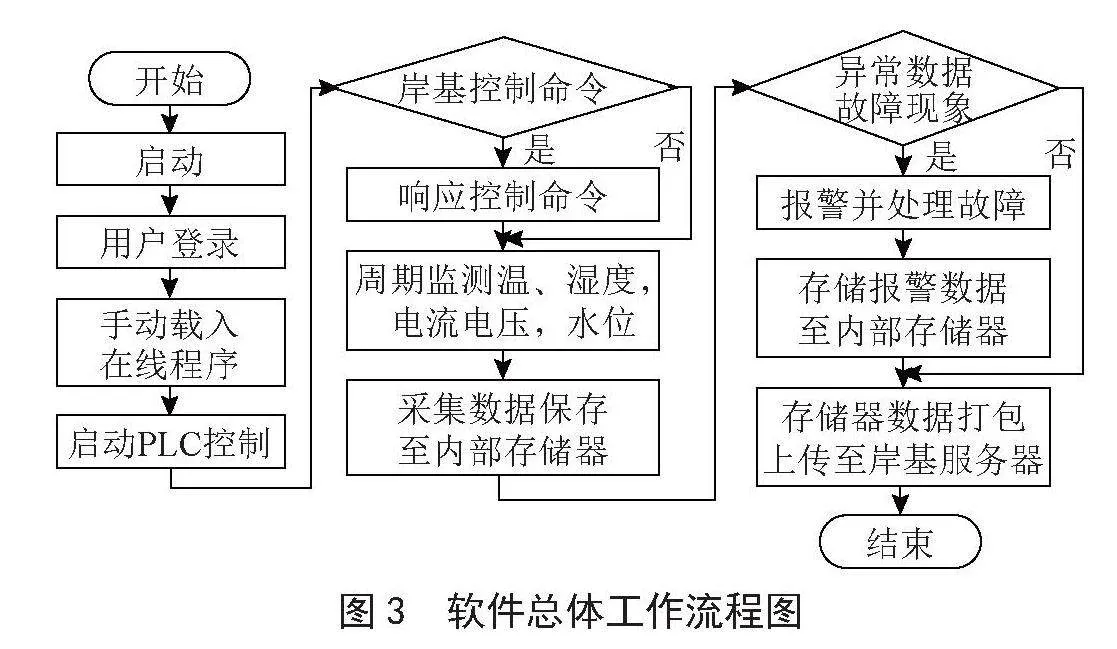

缆系水下信息网络电能管理系统软件系统分为上位机软件和下位机软件。上位机软件主要用于提供一个友好的人机互动页面,并实现与下位机之间的通信;下位机软件主要负责收集并处理由各个传感器传入的数据,将处理后的数据传给岸基,并实现水下接触器通断的远程控制[7]。

结合缆系水下信息网络电能管理系统功能需求分析与总体方案设计,整个下位机软件系统的总体工作流程如图3所示。从该工作流程图看出,用户在启动系统后,在系统主页中远程启动PLC,然后通过岸基主站发送相应的控制命令,水下从站在接收到相应命令后,按照命令周期性的监测温度、湿度、电流、电压以及水位等相关参数信息,待采集数据完成后存入存储器中,如果有异常数据故障现象的发生,系统会自动报警并根据相关设置,远程进行关断等故障的处理,同时,系统会对其报警信息进行存储并上传至岸基服务器。

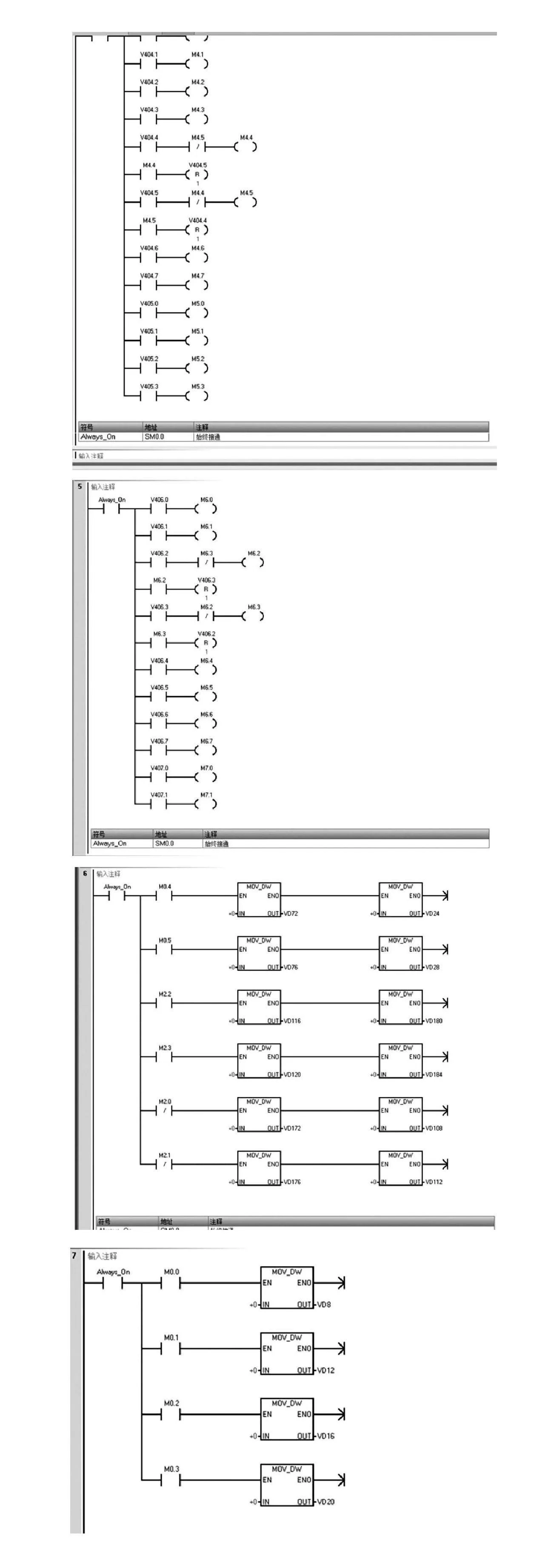

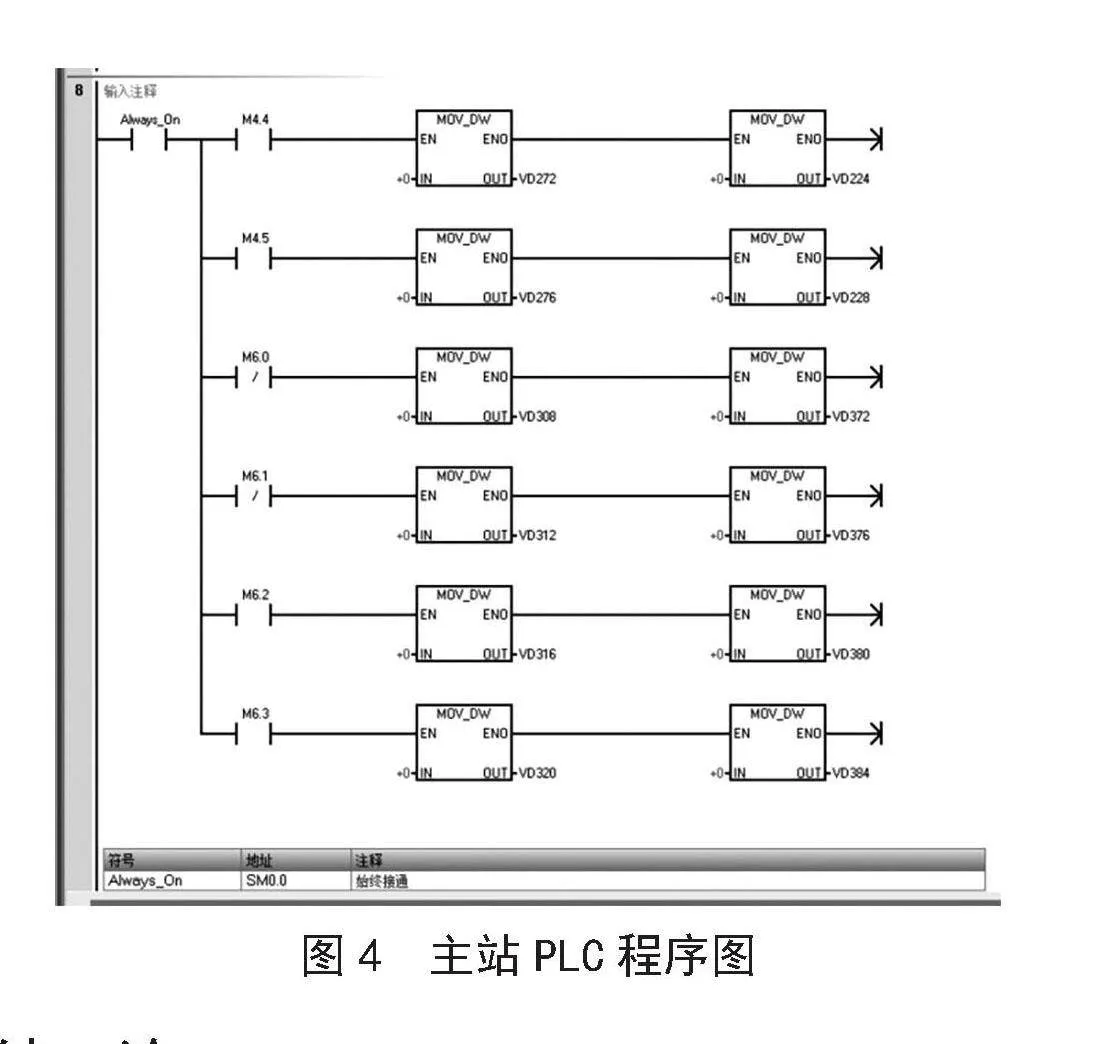

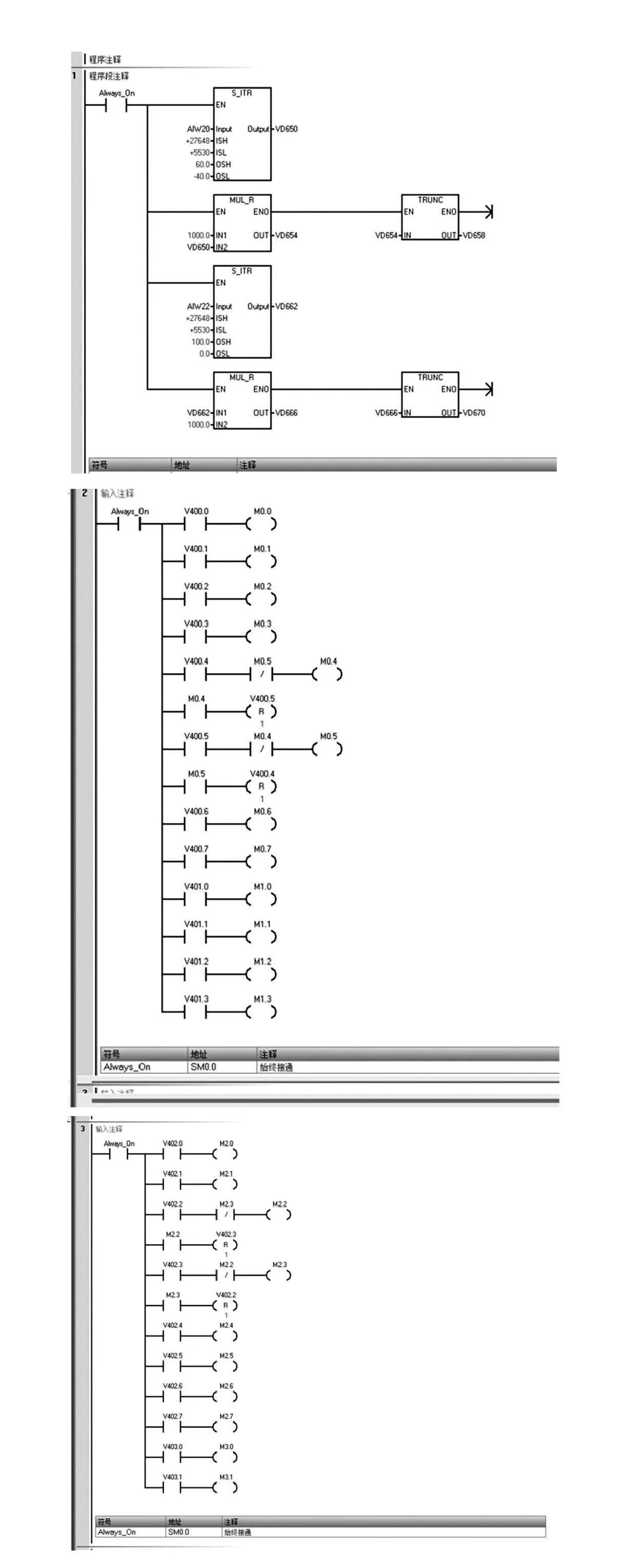

整个系统软件模块主要包括电能监控与管理模块、数据采集与查询模块、故障报警与处理模块以及数据传输与通信模块四大主要功能。主站与从站之间主要通过get/put指令实现数据传输,并读取从站里对应存储区的数据,也可以向对应存储区写入数据,温、湿度数据的采集则通过模拟量转换模块实现,模拟量转换模块通过get/put指令得到相应的实际数据,电压、电流数据的采集与监控采用RS485协议通信,通过设置设备地址、波特率等,建立起PLC和传感器之间的联系,具体主站与从站的PLC梯形图编程如图4所示。

5 结 论

缆系水下信息网络中电能是其命脉,一个良好的电能管理系统是整个缆系水下信息网络正常运行的基本保证,本文结合项目实际需求,研究并设计了一套缆系水下信息网络电能管理系统,其功能主要包括系统的电能监控与管理、水下接驳盒工作环境的数据采集与监测、故障报警与处理以及数据传输与通信等,从系统总体功能结构、硬件以及软件几大方面对系统的研究与设计情况进行了全面阐述,所设计的系统为后续缆系水下信息网络供电可靠性研究提供了有力支撑。

参考文献:

[1] 陈建冬,张达,王潇,等.海底观测网发展现状及趋势研究 [J].海洋技术学报,2019,38(6):95-103.

[2] 刘兴华,叶胤.海底通信光缆水下设备供电系统设计 [J].光通信技术,2022,46(5):77-82.

[3] 赵鑫,汤晓华,汤瑞.海洋光通信网络发展现状及趋势研究 [J].信息通信技术与政策,2020(4):72-76.

[4] 张政,周学军,王希晨,等.缆系水下信息网恒流远供系统短路故障诊断及区间定位方法 [J].浙江大学学报:工学版,2019,53(6):1190-1197.

[5] 吴旭升,孙盼,杨深钦,等.水下无线电能传输技术及应用研究综述 [J].电工技术学报,2019,34(8):1559-1568.

[6] 陈杰,吕斌,刘超,等.莱州湾海底有缆观测网自适应监控系统开发 [J].光通信研究,2022(5):58-65.

[7] 史轩玮,周建新.电潜泵地面设备分布式智能控制系统 [J].数字技术与应用,2022,40(7):181-183.

[8] 叶胤,王超,莫仁芸.海底光缆通信系统技术发展分析 [J].广东通信技术,2021,41(1):19-23.

[9] 赵鑫,汤晓华,汤瑞.海洋光通信网络发展现状及趋势研究 [J].信息通信技术与政策,2020(4):72-76.

[10] 宋雨泽,刘星,李彦,等.海底观测系统关键技术研究 [J].海洋湖沼通报,2019(4):47-54.

作者简介:陈津(1986—),男,汉族,湖北枝江人,副教授,硕士,研究方向:视讯及通信网络。

收稿日期:2024-07-05