中图分类号:TP309.2;TP31.4 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2025)07-0173-06

Abstract:This paper discusss the research status and development trend of data privacy protection in China by using the visualizationanalysis methodof bibliometrics.Based onthe databaseofChina National Knowledge Infrastructure (CNKI), 1 9 4 4 valid literatureondata privacyprotectionarertrievedandscreeed,andcooccurrence analysis,keywordaalysisand timelineanalysisrecariedoutwiththehelpofCiteSpacetol,soastoevealtheresearchtspotsevolutionpathsadain contributorsinthisfield.Theresultsshowthattheresearchondataprivacyprotectionhasprogresivelyadvancedsince1999, andthegrowthisparticularlysignificantafter2O13.Theresearchdirections mainlyfocusonprivacyprotectiontechnology,Big Data security,blockchainand soon.Institutions suchas Nanjing UniversityofPostsandTelecommunications are active inthis field,withscholarssuchasProfesorYANGGengbeingthe maincontributors.Inthefuture,thefieldofdataprivacyprotection willcontiuetodevelopndshooleterprisecooperationterdisciplinaryntegration,andthedevelopmentofwprivacy protection technologies will become important development trends.

Keywords: data privacy protection; bibliometrics; CiteSpace

0 引言

随着数字化与信息化的迅猛发展,人们在日常生活及工作中产生的数据量与日俱增。这些数据涵盖个人、企业乃至整个社会的各类敏感信息,例如个人身份、经济状况、健康状况等方面。对于这些敏感且个性化的信息,倘若缺乏足够的保护措施,一旦遭到非法获取与使用,极有可能严重危及个人和组织的权益与安全[。故而,数据隐私保护成为一个极为重要的问题。数据隐私指的是在数字化时代,个人和组织在进行信息交换、存储与处理过程中所涉及的各类敏感信息。如今,每个人都既是数据的生产者,也是数据的使用者,且这些数据被广泛地收集、存储和传输。然而,在此过程中,个人和组织的隐私极易遭受侵犯,面临着包括但不限于信息泄露、滥用以及篡改等风险。数据隐私保护是指针对数据的收集、处理、分析和存储等环节,运用特定的手段与策略,旨在保护个人数据隐私不被泄露、滥用等风险的系统性工作流程[2]。数据隐私保护技术源于加密技术,其最初目的在于保障通信的机密性。随着互联网的兴起,数据隐私保护开始应用于网络环境下的数据传输与存储。此后,数据隐私保护不断提升自身保护能力,运用更多技术手段并构建起系统性工作流程,逐步完善数据安全保护体系。随着大数据和人工智能等新兴技术的发展,数据隐私保护面临着新的挑战与机遇,也不断推动着自身的发展。

文献计量学[3是一门研究科学和献的数量、质量及其分布规律等方面的学科,它通过量化和分析文献特征、引用关系及其影响等指标,为科学研究、技术开发以及管理决策提供数据支撑。本文运用文献计量学可视化方法,对我国数据隐私保护方面的研究现状与发展态势展开分析。

1文献来源及研究方法

1.1 数据来源

中国知网(CNKI)是中国知识资源总库旗下的知识服务平台,涵盖学术期刊、学位论文、会议论文、报纸、图书等多种文献类型。因其文献资源丰富且服务体系便捷,中国知网已成为国内极为重要的学术文献检索与发表平台之一。本研究依托中国知网(CNKI)数据库,运用“高级检索”功能,将“主题”设为检索项,以“数据隐私保护”作为检索词,对中文期刊文献库进行了全年份(截至2023年)的检索。随后,经人工筛选,剔除了相关性较低的导语、序言、书评、新闻报道等文献,最终获取了1944篇关于数据隐私保护领域的有效文献。

1.2 研究方法及工具

CiteSpace是一款基于科学知识图谱的可视化分析工具,其核心算法为文献共引分析,该算法把文献中的参考文献转化为网络节点,节点之间的连边代表文献之间的共引关系。通过对这一网络的结构与特征进行可视化及定量分析,它能够自动生成关键路径、研究前沿以及热点主题等内容,助力用户更好地了解文献间的关联与研究动态。本文先将从CNKI数据库检索得到的中文文献进行格式转换,再运用CiteSpace工具对数据隐私保护领域的相关研究作者及机构开展合作网络共现分析,以此揭示该领域的基础现状;随后通过分析高频关键词来识别当前的研究热点,并借助时区热词分析探寻其演变路径与发展趋势。

2数据隐私保护知识图谱梳理

2.1发表年份和发表数量

本文基于从CNKI数据库获取的国内数据隐私保护领域相关文献,对其发表年份及对应的文献数量进行了统计分析,结果如图1所示。

从图1可以看出,自1999年起的近10年间,数据隐私保护领域发表的文献数量相对较少,从2013年开始明显增多。特别是在2016年和2019年,该领域的发文数量分别出现了两次高峰,总体呈现出增长趋势。分析其中缘由,2013年国际上斯诺登事件曝光了美国国家安全局大规模监视公民的行为,引发了全球对数据隐私权利的广泛担忧,促使学术界、业界、民间社团针对数据隐私问题进行深刻反思。随着个人信息越来越容易被泄露或滥用,社会对数据隐私保护的需求愈发迫切。政府、学界和产业界纷纷参与其中,通过监管和技术手段来加强对数据隐私的保护。另外,数据隐私保护领域的学科门类日益丰富,涵盖了计算机科学、数学、法学、社会学等多个学科,学科间的交叉合作对知识共享起到了重要的促进作用,也推动了该领域的发展。2019年末新冠疫情的爆发,催生了大量涉及健康和个人身份信息的数据采集和处理工作,例如个人行踪追踪、健康信息登记、疫苗接种普及等,同时人们更多地使用远程医疗、在线学习等服务,进一步凸显了面向消费者的数字化业务中隐私保护的难题。

从整体来看,数据隐私保护是一个备受关注的领域,在数字经济时代显得尤为重要,已成为社会运作过程中必须重视的关键问题,加强数据隐私保护已是大势所趋。

2.2 研究作者及合作网络分析

通过对国内期刊发表文章的作者进行共现分析,能够清晰了解该领域核心作者之间的合作关系。本文针对CNKI数据库中国内数据隐私保护领域的相关文献作者展开统计分析。借助CiteSpace软件,将参数“SelectionCriteria”设置为“Top50 per slice”,时间范围设定为2013一2023年,时间切片长度设为1年,生成了数据隐私保护领域主要作者及其合作网络图,如图2所示。

图2显示,每个节点代表一位作者,节点的大小与该作者发表论文的数量及其影响力呈正相关;节点外不同颜色的线圈代表作者发表文章的不同时间,内侧为早期发文时间,外侧为近期成果时间,节点颜色由内至外依照图标上时间轴色阶图变化;节点与节点之间的连线代表作者之间的合作关系,线条粗细程度与合作紧密程度呈正相关。从图中信息可知,该领域成果较为突出的作者是杨庚,其次是杨静、丁红发、张健沛等。以南京邮电大学的杨庚为核心的多位学者联系紧密,早年便开展了该领域的相关研究。在最近几年,除杨庚教授外,辽宁工业大学的张兴,以福建师范大学熊金波为核心、以西安电子科技大学马建峰为核心的合作群落等,也在积极进行该领域的研究。

这些学者跨院校、跨机构开展研究与合作,产生了较大影响。此外,许多作者以独立发文为主,例如梁文娟、龙浩等。从整体来看,数据隐私保护领域的研究呈现出较为分散的态势,但也存在部分集中的趋势。

志独E=191(D 23(Slb 0.0025) cedata ,0,L/N=10,LBY=5,e*1.0 姜火文:张宏莉:刘聪CC:11 1od.78 an(Q,,s)0.981 杨庚:张健沛 2龙浩 熊金波 于旭刘亮 杨静 丁丽萍刘西蒙 马蓉张嘉伟马建峰 刘海 原永滨 秦小麟 丁红发田有亮 王涛春 3 彭长根李腾 陈传明 胡孔法丰 吴振强 俞庆英金鑫丁有伟倪巍伟吴英杰陈付龙 22 唐庆明杨进张兴 刘树波 王亮明 于乐CiteSpace 曹晓梅刘梦君梁文娟

2.3 代表性机构分析

通过分析发表文献的机构,能够识别出哪些机构之间存在紧密合作关系,合作形式涵盖共同参与科研项目、联合发表论文、互相引用等,这有助于我们了解不同机构之间的人才与资源交流情况。本文对CNKI数据库中数据隐私保护领域文献所涉及的研究机构进行统计分析,并借助CiteSpace生成可视化图表。

从图3可以看出,在该领域近10年来的研究活跃度方面,南京邮电大学计算机学院是发表论文数量最多的机构,紧随其后的是南京航空航天大学、贵州大学计算机科学与技术学院、中国人民大学信息学院等高校和科研机构。数据隐私保护领域涉及多个学科,众多高校和机构都开展了相关研究工作,这体现出该领域具有较高的研究活跃度和发展潜力。整体而言,数据隐私保护领域的研究机构地域分布较为分散,并且研究与合作的核心力量主要集中在高校,特别是计算机学院、网络空间安全学院。为了更有力地推动该领域的发展,迫切需要加强与企业、行业的协作,以及吸引科技转化机构的参与,从而更好地完善学术创新链,激发学术研究的创造力与转化力。

dataRF=3.0,L/N=10,LBY=5,=1.0 中国人民大学新闻学院.0an(Q,S)=0.9485 =0.9651 陕西师范大学计电科科技大学网络与信息安全学院1福建师范大学计算机与网络空间安全学院河北经贸大学信息技术学院中国科学院信息工程研究所信息安全国家重点实验室江苏省大数据安全与智能处理重点实验室东北大学计算机科学与工程学院·贵州大学计算机科学与技术学院北京邮电大学网络空间安全学中国人民大学信息学院国科学院信息工程研究所南京邮电大学计算机学院 T广东工业大学计算机学院 .南京航空航樊学计算机科学与技术学院中国科学院大学福州大学数学与社据学学院北京信科技大学计算机学中大学院安徽师范大学数学计算机科学学院武汉大学计算机学院安徽师范大学网络与信息安全安徽省重点实验室.中国科学技术大学计算机科学与技术学院武汉大学空融全与可信计算教育部重点实验室苏州大学计算机科学与技术学院QiteSpace

2.4 发文期刊分布

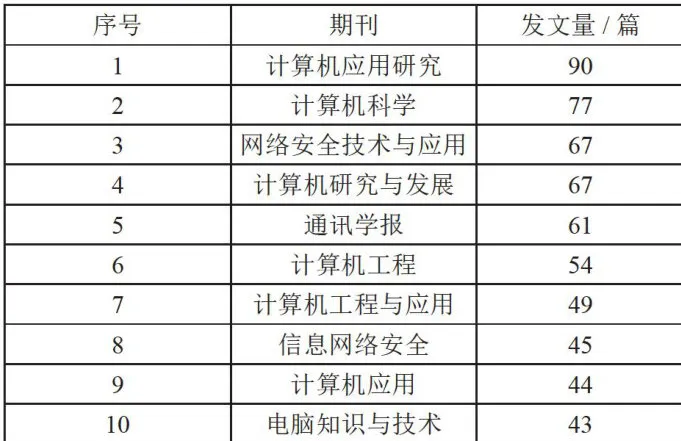

对发文刊物的分布展开分析,有助于我们了解该领域文献的主要分布情况,以及各期刊对该领域文献的认可程度。这一分析不仅能够揭示哪些期刊在数据隐私保护研究中占据重要地位,还能帮助研究人员和学术机构明晰该领域的核心出版物,进而更好地规划和指引自身的研究方向与发表策略[4]。对CNKI数据库中国内数据隐私保护领域刊载量最多的期刊进行统计,得到如下统计表,如表1所示。

表1数据隐私保护领域发文期刊及数量统计

表1数据隐私保护领域发文期刊及数量统计由图表可知,刊载量在50篇以上的期刊有6种,排名前三的期刊分别是《计算机应用研究》《计算机科学》《网络安全技术与应用》,其相关研究发文量分别为99篇、77篇、67篇。最早收录有关数据隐私保护内容的期刊是《互联网周刊》(1999年),该期刊中的文章研究的是电子商务中的隐私保护[5],文章提出现今技术的高度发达为数据库检索带来了空前的便利,然而数据库信息中可能包含诸多隐私内容,在这种环境下进行交易,个人隐私会受到严重威胁,这篇文章可视为该领域的启蒙文献[]。

3数据隐私保护知识图谱可视化

3.1关键词共现网络可视化分析

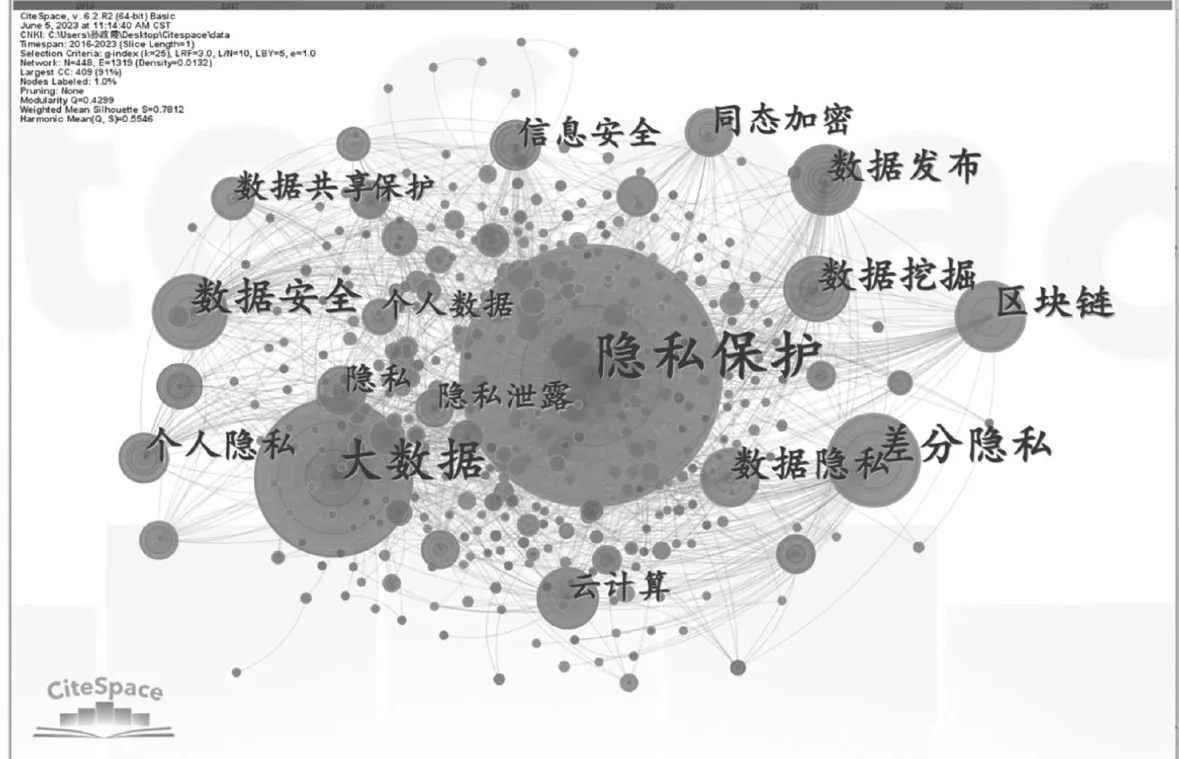

基于可视化软件CiteSpace,以文献的关键词作为节点,通过图谱修剪等处理手段,对数据隐私保护领域的中文文献开展关键词共现网络的可视化分析。在该图谱中,每个节点代表一个关键词,节点的大小体现该关键词在文献中出现的频次,节点内不同颜色的线圈代表该关键词首次出现的年份。若两个节点之间存在连线,则表明这两个关键词在同一篇文章中出现过。

由图4可知,“隐私保护”的节点最大,即“隐私保护”在文献中出现的频次最高,这表明隐私保护问题长期以来一直是网络安全领域极为关注的话题之一。此外,“大数据、数据隐私、个人隐私、隐私泄露、数据安全”等也都是当前的热点话题,“区块链、数据共享保护、数据发布”是隐私保护讨论的重点领域。这一切都反映出在当前大数据环境下,当人们将自己的个人信息、行为等留存于数字化平台时,数据隐私问题日益凸显。

图4数据隐私保护领域关键词共现分析

图4数据隐私保护领域关键词共现分析其次,技术方面的探索亦是该领域研究的重要内容。大数据的迅猛发展使数据处理的效率和精度得以显著提升,然而,这也催生了大量针对用户隐私的侵害行为。如何在提高数据处理效率与精度的同时,保障用户隐私的合法性与安全性,成为发展大数据技术所面临的重要问题之一。为解决这一问题,数据安全领域涌现出诸多针对用户隐私保护的技术和方法,比如数据挖掘、同态加密、差分隐私。其中,同态加密[和差分隐私[8是隐私保护领域的重要技术,它们极大地推动了数据隐私保护领域的发展与应用,在提高数据容量、安全性以及可操作性方面具备优势,兼顾了用户隐私和数据的有效使用,是业界及学术界关注的热门问题[]。尽管同态加密和差分隐私等技术仍面临一些有待克服的挑战,但这些技术所代表的思想和方法将会不断得到完善、迭代,并在数据安全领域发挥更为重要的作用。

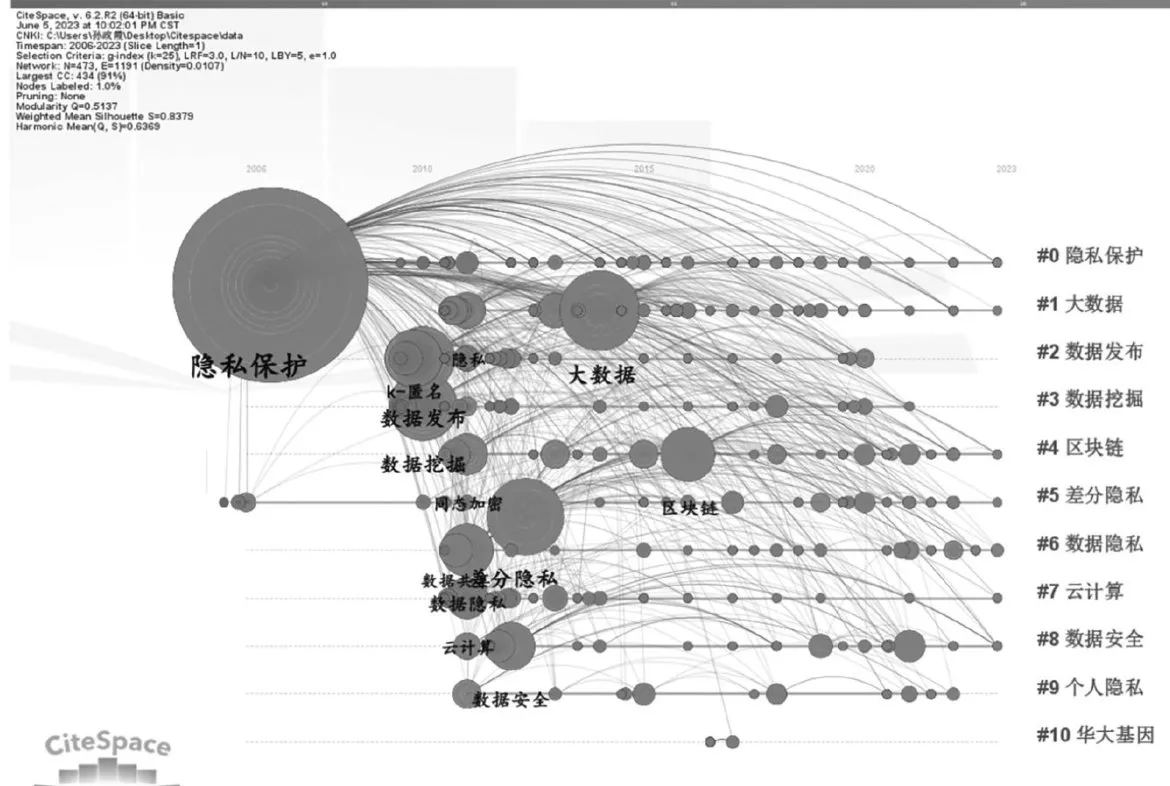

3.2 演化过程分析

为了更清晰地呈现数据隐私保护领域研究主题的演化轨迹,可利用可视化软件CiteSpace中的时间线视图功能绘制时间线图,如图5所示。以文献的转折时间节点或峰值时间节点为界限,分析近年来该领域的研究主题与发展趋势,大致可分为3个阶段。

图5数据隐私保护领域时间线图

图5数据隐私保护领域时间线图3.2.1 起步探索阶段(1999年至2005年)

从文献发表时间来看,数据隐私保护领域的第一篇文献发表于1999年,这标志着起步探索阶段的开端。该阶段时间跨度较长,大致延续至21世纪初,此阶段的研究主题集中在隐私保护方面。这一现象主要归因于当时信息安全技术和法律法规存在局限性。在此阶段,人们开始意识到数据泄漏、恶意软件攻击等威胁对数据和信息安全造成的风险[10],并提出了一些初步的保护举措。隐私保护作为其中的一个重要方面,由于其与日益增多的个人隐私泄露问题紧密相关,故而备受关注。此外,在起步探索阶段,国内法律法规和监管机制尚不完善,使得人们对隐私保护的

需求更为迫切。

3.2.2 发展强化阶段(2006年至2016年)

在发展强化阶段,社会步入大数据时代,“大数据”成为数据隐私保护领域的热点讨论话题。随着数字经济的迅猛发展,人类社会进入一个以数据为核心,呈现数据密集化、数据交互化、数据协作化特征的全新时代。在此背景下,信息技术需持续推动数据智能化革命,进一步提升数据挖掘和数据分析的效率与质量。人们逐渐关注云计算的数据安全问题以及数据发布时的隐私泄露问题。此时,K匿名、同态加密、差分隐私等与安全相关的技术,其发展和应用愈发广泛,成熟的技术方案增强了数据安全保障。与此同时,大规模数据存储、处理和共享的需求持续增长,研究和发展各类先进的数据隐私保护技术,成为信息技术领域不可回避的使命。

3.2.3 深化研究阶段(2017年至今)

随着物联网、云计算和人工智能技术的蓬勃发展,以及我国《网络安全法》《个人信息保护法》和《数据安全法》的颁布实施,人们的个人信息保护意识不断提高。这些因素极大地推动了数据隐私保护技术进入深化研究阶段。从图中可以看出,在这一阶段,该领域的研究热点之一是区块链,同时也继续探讨数据挖掘、数据发布等环节的数据隐私保护问题。不过,此阶段与以往有诸多不同。例如,研究方向从传统的单一技术方法向综合性研究转变。在以往的发展强化阶段,研究主要聚焦于单一技术方法,而如今的研究趋势更关注数据全生命周期中的数据隐私保护问题,通过综合考量隐私防护、查询处理、机器学习模型构建等多个环节,提出更为完善、合理的解决方案[]传统的数据隐私保护常依赖相对简单的规则或手动设置,致使保护的精细化程度不高。如今,研究者能够运用基于机器学习的智能方法开展数据隐私保护工作。这些方法可以自动学习并检测隐私泄露风险,对隐私信息进行分类和标记,实现了从理论研究到实际应用的转变。以往主要围绕理论和方法进行探索,如今数据隐私保护技术已切实进入实际应用领域,如金融、医疗、交通等行业。

4结论

本文借助CiteSpace软件,对中国知网中数据隐私保护领域的中文期刊文献所生成的图谱及其相关数据,进行了多层次的分析与可视化研究,得出以下结论:

1)数据隐私保护自1999年起步,在数字技术和互联网普及应用的过程中逐步形成,并呈现出持续发展的态势。通过对研究作者和机构合作网络分布的研究发现,杨庚是该领域发表论文数量较多的作者,其在数据融合算法、访问控制、差分隐私等方面有着较为深入的研究。南京邮电大学、武汉大学、中国人民大学、北京邮电大学等高校在该领域研究较为活跃。

2)通过对数据隐私保护领域文献的梳理和图谱分析,未来该领域可能呈现以下发展趋势:校企合作将持续强化;多学科交叉融合,涉及计算机科学、数学、统计学、法学和社会科学等多个方向;重视对个性化需求的支持与实现,开发适用于数据共享环境下的新型隐私保护技术等。

参考文献:

[1]徐帅.数据隐私保护与法律责任:新形势下的挑战与应对[J].法制博览,2024(14):95-97.

[2]张娟萍,张海亮.大数据与数据隐私保护相关问题研究[J].软件,2023,44(2):81-84.

[3]李秋月,许红,李欣欣,等.基于CiteSpace的2011一2021年国内外网络药理学研究在中医药领域的文献计量学分析[J].安徽医药,2024,28(11):2316-2324.

[4]王艺霖,赵文浦,吴春颖.基于CiteSpace的国内网民情感识别可视化研究[J].现代信息科技,2021,5(17):1-6.

[5]王凌云.电子商务中的隐私保护[J].互联网周刊,1999(46):7.

[6]高天鹏,莫太林,周长霞.基于知识图谱的国内政府数据开放研究现状及热点透析[J].现代情报,2017,37(11):147-155.

[7]赵文静,边根庆.基于同态加密的跨链交易数据隐私保护[J].计算机系统应用,2024,33(9):105-113.

[8]张旭.基于差分隐私机制的数据隐私保护的研究[D].南京:南京邮电大学,2022.

[9]陈磊磊.基于差分隐私的数据隐私保护研究与应用[D].福州:福建师范大学,2021.

[10]王国峰,雷琦,唐云,等.大数据环境下用户数据隐私保护研究[J].网络安全技术与应用,2021(7):67-69.

[11]冯琦.基于安全多方计算的数据隐私保护技术研究[D].武汉:武汉大学,2021.

作者简介:孙政霞 (2003一),女,汉族,山西忻州人,本科在读,研究方向:数据警务技术;通信作者:吴春颖(1977一),女,汉族,河北廊坊人,副教授,硕士,研究方向:计算机应用、数据警务技术、数据安全。