作为艺术之母的舞蹈,自诞生之日起,便以其令人心醉神迷的魔力,影响着人类文化的发展乃至走向……而不同时代不同地区的舞蹈,更是呈现出源自不同文化的审美取向,所推演出精彩纷呈、同中有异的风格样式,丰富着人类舞蹈文化的宝库,也满足着人们千差万别的精神需求。本文试图将欧洲的芭蕾和中国古典舞做出一些分析比较,探索它们各自不可替代的美学意蕴。

一、芭蕾(Ballet)——茕茕孑立的王室风范

大约在公元15世纪下半叶的欧洲的文艺复兴时期,法国的查理率队翻越阿尔卑斯山,欲赶赴罗马觐见教皇,以获取合法的王位。一行人途经米兰的时候,受到了这座意大利名城的大公的盛情款待,宴席间,米兰的大公专门为查理王展现了一种叫作Balletti(类似于今天“Masc”假面舞)的宫廷舞蹈,让他大开眼界,牢记于心。查理在完成罗马之行返回法国之际,专门带回了一批意大利宫廷中舞蹈的佼佼者安插在皇室内,这批人才最终成了欧洲古典舞蹈的种子,这颗来自意大利的文化种子,借助法国宫廷的阳光雨露,生根发芽,逐步衍生出了Ballet(芭蕾)这朵奇葩。

法国王室将此舞更名之后,王公贵族们为讨帝王的欢心,无不对之趋之若鹜,一时间,宫中大臣、显贵及其贵妇们,都争先恐后上场争宠。也正由于此因,芭蕾一经面世,便带有浓郁的王室风范,舞姿端庄持重,如郁金香一般拔高挺直,且色泽夺目。这种风范随着国王和皇后的首肯和时时参与,而渐渐趋于稳定,舞蹈中那种目空一切、茕茕孑立的孤傲之感便自然而然的渗入进了芭蕾的发展进程当中,难以磨灭。

1581年,第一部宫廷芭蕾《皇后喜剧芭蕾》由意大利人波若瓦叶创作并在法国宫廷问世,揭开了芭蕾发展的序幕。不过严格看来,它只是一部集诗朗诵、表演、杂耍、歌唱和少量舞蹈等各种元素拼凑在一起的神话故事“大杂烩”,与我们今天所熟知的芭蕾相去甚远。

一直到八十年以后,随着宫廷中演出人员的专业化进程的发展,芭蕾才逐步由以上形式跳脱出来,独立成型。

二、科学训练体系的建立和“开、绷、直、立”美学风格的固化

1661年,法国芭蕾大师、皇家舞蹈学院首席教师皮埃尔·博尚在对人体解剖学深入研究的基础上,制定出了一套科学的芭蕾训练体系,其中最核心的程式化科目即为,作为人体重心所最为依赖的脚部的五个基本位置的确立,即一位、二位、三位、四位及五位脚,并把它们作为人体各种舞姿、技术技巧的最重要的基础,反复训练。此后,博尚还以此做动作源头,初步发展出了各种跳转的技能,从而建构出了欧洲古典舞——芭蕾体系的雏形。其丰功伟绩,芭蕾史上再无人能与之比肩。何以见得?因为所谓古典舞,简而言之,起码得具备以下几个特征:1.固定的程式;2.典雅、鲜明突出的风格;3.高超的技巧。博尚在建构芭蕾体系的几十年中,对以上三方面都有所贡献,它们影响至今,生命力依旧长存,可谓功莫大焉!

随着历史的发展进程,1882年,浪漫主义芭蕾的首部杰作《女树精》面世,在这部作品中,扮演女树精的意大利舞蹈家玛丽·塔里奥妮,成为了第一位在舞剧中完整运用“脚尖功”(Pas de pointu)的芭蕾女演员,这门技巧专属女芭蕾演员,它是为了区分人与神的动作速率而应运而生的舞步,它同时也催生出了Arabesque(阿拉贝斯)迎风展翅这类标志性舞姿,推动芭蕾走向了一个前所未有的艺术高峰。

至此,芭蕾的风格已经成熟,形态亦已相对固化,那么,如何理解它所呈现出的“开、绷、直、立”外部特征中起到支撑作用的文化内涵和美学意蕴呢?

欧洲的文化特征之一,就是向外探求,它对未知世界的态度,无一不体现出这样的诉求乃至行动。从古希腊的自然哲学到近现代的自然科学研究的指向,同样无一不能说明这样执着的信念。总而言之,将思维的触角伸向外部并分析解构其机理,他们认为这是一种认知美的路径,肢体企图无限延伸的芭蕾在他们眼里,无疑正解了他们一贯的主观认知态度,也暗合着他们的审美意趣。

而开放的肩部、胸廓、胯、膝盖、踝关节,绷直的脚背,直立的躯干,正是欧洲人文化特征的身体语言。向往突破外部空间的束缚和追求失去重力的感觉,不但引导着他们的自然科学的走向,更可以从人文艺术代表的芭蕾竭力展示的美中体味得到。

三、中国古典舞——由汉唐乐舞、戏曲舞蹈、敦煌乐舞、武术造型共同滋养出的一种“再生的美”

毋庸置疑,中国历史古老悠久,文化源远流长。作为表演艺术的舞蹈文化的兴起与繁盛,可以追溯到公元前21世纪的夏朝的女乐。随之往后的商、周,春秋战国、秦汉、唐宋时期,宫廷乐舞的蹁跹身影从未间断,直至元朝才随着观赏热点的转移,一个失足,融入了杂剧戏曲,且被迫摇身一变,淡化了自身抒情的优势,开始为叙事类艺术服务,被当今人们称之为“戏曲舞蹈”。

20世纪50年代初,前苏联舞蹈专家古雪夫援华期间的一句问话,使国内舞蹈界集体蒙羞!大意是:你们不是有五千年文化传承么?欧洲有自己创建的古典舞芭蕾,可你们中国的古典舞呢?有吗?

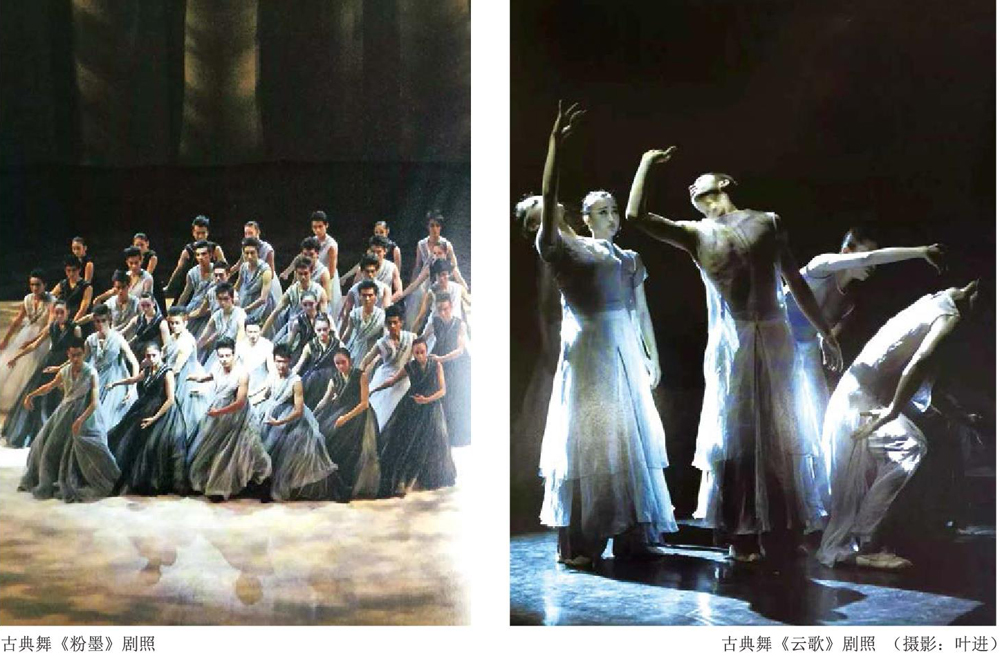

于是,由文化部领衔,召集了舞蹈教育界几位名师,联合戏曲界的诸多名角,日思夜想,呕心沥血,从戏曲表演身段中抽丝剥茧,整理出一套舞蹈身韵编成教材,其中有小五花、山膀、提襟起霸、霸王举鼎、乌龙绞柱、射雁、踹燕、云手、晃手、飞脚、探海……这之后20世纪80年代,北京舞蹈学院建立了中国古典舞系(曾称中国民族舞剧系)专业并招生,终于竖起了中国古典舞这面旗帜!此时的中国古典舞已是今非昔比,自创建30年来,专家们经过深入思考,已将历史上刻在石砖上的汉唐乐舞造像、敦煌石窟中的飞天姿态、中华武术里的生动造型以及动律加以整理吸收,一同纳入古典舞训练表演教学体系。

此外更有业内专家提出,鉴于中国古典舞训练体系中下肢语汇不够丰富,建议将芭蕾下肢训练的元素加以改造后进入课堂,于是,“古为今用,洋为中用”就成为了当今中国古典舞建构下面的两大支柱,令人耳目一新。如此,中国古典舞这一“再生的美”的舞蹈样式,开始站稳了脚跟,并渐显出其特殊的魅力。

四、中国古典舞“曲、圆、收”中的哲学理念——千回百转的“天道”轨迹

有意思的是,与欧洲古典舞芭蕾“开、绷、直、立”的风范恰恰相左,中国古典舞的外部形态遵循的是“曲、圆、收”动静原则,这源于我们的先哲,尤其是儒、道、释三家中部分的哲学理念所导致的必然结果。先哲们思考路径的总体走向,是向内指问,并且在偏爱的冥思的牵引下,感悟到天人理应合一的规律,进而得出结论,人是自然的缩影,相互对应,因此,自然的运作规律就是人们必定要努力遵循的定律。这种由长期观察天体和人生得出的观念,屡屡在不经意间如春风化雨,如甘霖般浇灌出中华文化的万千支蓓蕾,舞蹈之花也概莫能外。

最能代表中国传统哲学思想精髓的道家人物老子、庄子,都特别强调“天人合一”的宇宙观和人生观,“天”即是自然万物,随四季寒暑更迭变化,有着周而复始、绵延不绝的轨迹,这被他们形象的称之为“大道曰返”。他们认为,天体中的日月晦明等现象中,也隐含着人类生命里阴阳互见、相生相克、繁衍不息的要义,而这一切变幻,不论是从空间还是时间方面,都具有一个典型的特征:起点即终点,并始终以渐渐趋于圆融的运行方式进行着……这种文化的积淀,千百年来深深地影响着中华民族的心理走势,并奉为至美,指引着人们的思维行为方式。

中国古典舞也处处自觉地体现出这一传统美学思想的内核,于是,“崇曲忌直”“尚圆去立”“多收少放”就成了中国古典舞外部形态的标准符号。很明显,它与欧洲古典舞的分野,甫一亮相,即可明辨。

它们之所以有着如此清晰的差异,皆出于各自文化密码的不同,上文曾提到过,西方传统哲学重微观分析,喜好通过对未知事物的不断拆解达到认知世界乃至人生的奥秘;中国古人则更愿意以宏观的眼光来观察分析理解世间万物,其方式更多采用的是向内置问,力求答案与外部世界(自然)的有机契合。因而,不同的哲学理念存之于内,导致出两种古典舞的种种差异,这也就不致让人感到费解了。

除此之外,我国传统哲学中的“气”的思想,也时刻影响着中国古典舞的动静法则,在古代哲人眼中,“气”就是世间万物存在的依据,或可以认为,“气”是一种特殊的生命物质,无处不在。中国古典舞特别推崇的“气韵之美”,正是以舞蹈动律中的一招一式,诠释着、表达着这种传统的观点。反过来讲,通过观赏中国古典舞,我们会发见它处处外放出一种传统的美学智慧的璀璨光华,它能直指人心,启迪着我们去逐步寻找那如兰草花般释放出来的诱人的幽香,借以祛除掉思想里积存的种种“人生锈斑”,神清气爽,直面未来!

结语

本文浅论西方芭蕾和中国古典舞各自具有的美学特征及其意蕴,期待能为喜爱舞蹈文化的人们提供一些思考。希冀热爱舞蹈的人们,无论是迷恋于芭蕾的优雅轻灵,还是醉心于中国古典舞厚重的文化认同感,都是值得肯定的。郁金香风姿绰约、卓尔不群以及艳丽的花苞,是一种美;兰草花含蓄恬淡的清冷造影和令人回味的悠长芬芳,则是另一种美。两者相互衬映,着实难分高下!那就让我们细嗅它们各自焕发出的芳香,滋养我们的灵魂吧!