刘光元

四川省美术家协会会员,四川省毛体书法家协会副主席,天彭牡丹书画家协会荣誉会长。作品多次获得国家、省、市级奖项,并在文艺刊物发表。央视对其牡丹艺术作品创作曾录制专题节目。

中外美术界,从美术史到现实中,以所画实物为师者不是少数。

西方油画,注重实物形态,美术院校特别开设了一门功课叫“写生”。他们在教授、导师的指导引领下,画动物、植物、建筑、静物、模特,到城市、乡村、自然界中去写生,或者说什么实物都画。这些写生的练习,是因为西方绘画追求的是“像”,与真实的事物一样“像”,这是西方美术的特点。也是他们绘画追求“像”的目标使然。

在中国,我们的文化特征决定了我们绘画的风格多样性。写实的如工笔画,跟西方美术相比,写实的程度虽略逊一筹,但是我们更注重写意,哪怕是所画实物也融入了写意,不是纯粹追求“像”。这是我们的文化性格决定的,追求“神似”,注重内在。著名故事如“神笔马良”,他追求的就是“像”,所以他的画中飞禽走兽可以从画中“走出来”,原因就是太“像”了。

那么这就造成东西方绘画的一种倾向缺失,即西方绘画少了写意,东方绘画少了写实。而刘光元先生的艺术追求,正是这种缺失的补壁,或者叫大胆探索。

刘光元先生是一位土生土长的中国人,他骨子里一直融入的是中国文化。所以,中国绘画艺术追求的写意、神似,对他而言不需要花更多的时间学习,并且在绘画实践中还需要适当调节这种倾向神似的比重,以正确融汇均衡写实与写意的关系。其实对于中国人,写实反倒是一个难题,如何寻找路径十分关键。刘光元先生便找到了一条适合自己绘画艺术的正确路径,那就是以现实中的牡丹花为自己永远的导师。

有人会以为这句话有点悬,“癞疙宝吃豇豆——悬吊吊的(四川歇后语)”,谁画画不是以所画对象实物为师?这样的质疑是有道理的。中国的美术院校也开设有写生课,并且要求很严格,在导师的带领下,有一套系统的有效训练程序。但这种学习是被动的,是艺术学生的功课流程,包括导师在内都是被动的。他们心中清楚,写生很重要,不把这个基础打扎实,就画不出好作品。

刘光元先生在绘画上不是科班出身,而且是半路出家,这完全是因为钟情于牡丹,继而促使自己开始画牡丹,正所谓“天才挡不住”,他便是这方面的天才。刘光元先生把对牡丹的现实喜爱,过渡到观察它、画出它的艺术表达上,完成了一个牡丹画艺术家的最基础的情感储备。

彭州牡丹,在整个西南地区都是具有悠久历史的珍贵花卉。彭州牡丹于全国而言,因有别于洛阳宫廷牡丹而成为民间野趣和自由开放的代表。我第一次走进丹景山采风时,丹景山的牡丹就把我震慑住了。它的枝干、花朵、色泽都是自然生长的杰作,并且由于地形、气候和周围环境,出落得更加潇洒、野性。这些生长于丹景山的牡丹精灵,也是陈子庄先生等诸多大家笔下风情万种的百姓花卉,它们出生高贵,所以气质不凡,但已经从洛阳帝王宫廷御花园能工巧匠的刀剪下、金瓯中开到了彭州乡野山坡上的乱石里、斜坡上、荒草中,脱胎换骨成彭州丹景山的民间野趣、百姓闲花,而它的国色天香、大美娇艳和历史文化一点也不逊色于皇宫大内。刘光元先生就是这些牡丹花的花翁。

刘光元先生首先是牡丹花的花翁,然后才是牡丹花的画家。刘光元生于四川彭州,在农村长大,自小就对花草和自然山水有感情,常从野地里弄一两棵花草栽在家里的房前屋后,或者自家菜地旁边,喜花爱草竟也成了一生戒不掉的癖好。上天垂怜,1992年,38岁的他被任命为彭州市丹景山管理处处长。这是一个全国大兴旅游、大办旅游的时期,彭州非常重视传统花卉牡丹的栽培,并希望以此发展旅游业,且带动第三产业的发展。这工作正中了刘光元的下怀。他整个人全身心的扑在工作上,种牡丹、管牡丹、看牡丹……丹景山的牡丹在他的努力下,种植面积由几十亩发展到300多亩,还培育出了丹景山自己的品牌,丹景山牡丹也很快名声远播。在市场经济条件下,品牌就意味着市场,意味着发家致富,因此丹景山周边的老百姓也被带动起来,家家户户争相种植牡丹,一时间形成了国家加农户的丹景山牡丹品质气象,丹景山旅游及旅游经济的知名度也迅速提升。于是,刘光元利用丹景山品牌效应,积极主动地开展各种与牡丹相关的书法、绘画、文学等笔会、采风、展览活动。爱牡丹爱到骨子里去了的刘光元,决定“画牡丹”。他的这个决定,其实埋在心里已经很久了,他早就手痒痒的不行。他看现实中的牡丹,看画家们画中的牡丹,仔细地品味它们之间的距离。“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,他拿起笔的那一刻,便再次印证了那句话,“天才挡不住”。

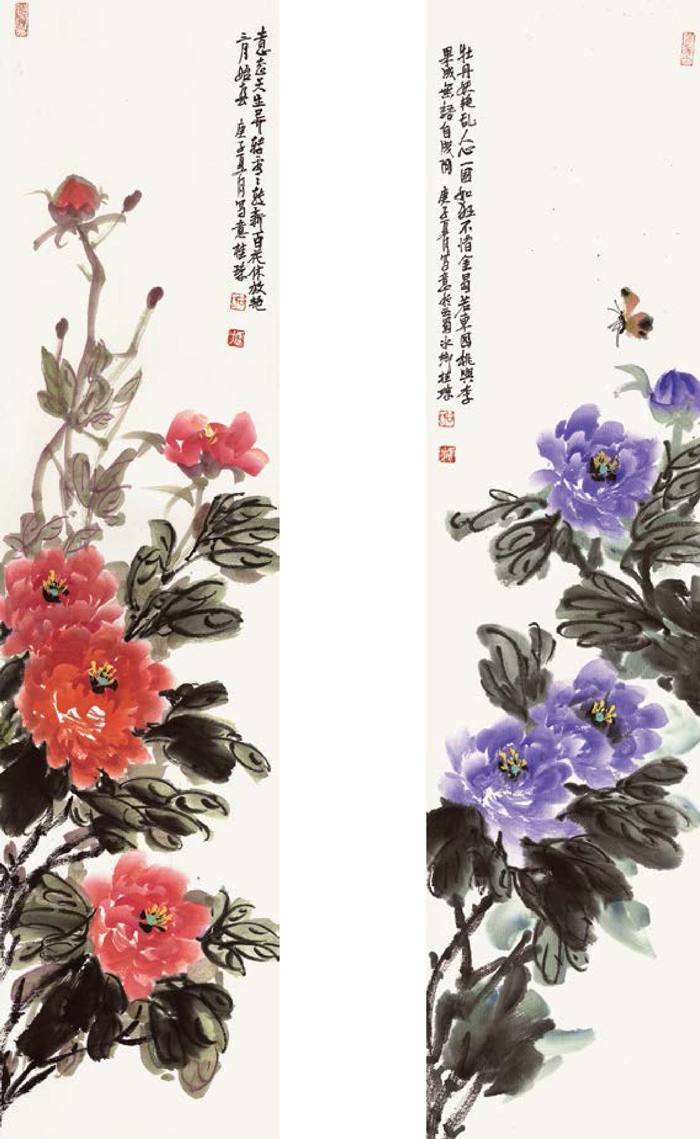

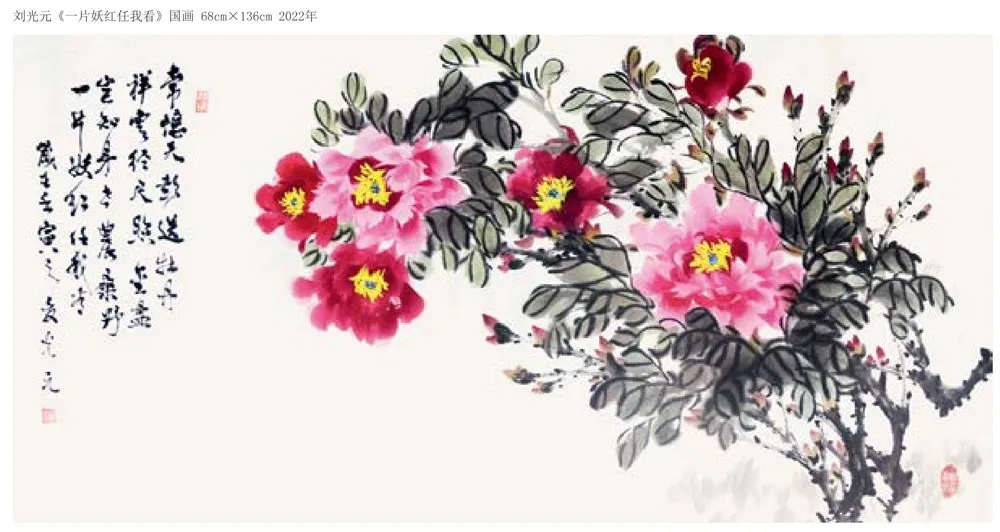

作为半路出家的初学者,刘光元的法宝是“偷经学艺”,偷经是悄悄学习优秀画家们多年掌握的经验、方法、窍门,学艺是学习优秀画家画画的基本技法。他充分利用主持工作的丹景山管理处牡丹品牌的优势,经常组织艺术家到景区采风,现场作画,写书法。也办展览,举行文学采风活动。艺术家们在丹景山现场作画,一张宣纸,一笔洗清水,一盒颜料,一个调色盘,就足够画家把一幅牡丹画完成,最后题款、用印。刘光元那眼神一刻也没有离开过画面,每一个细节,每一次运笔他都看在眼里,记在心里。开始时他自己偷偷地画,画完了请人指点,之后便跟着采风的、写生的艺术家一起画,别人就能当场指点。一来二去,技术越发娴熟起来,掌握了要领,画的也就有模有样了。指点过刘光元先生画画的著名画家很多,就连洛阳牡丹画的诸多名师莅临丹景山画牡丹,也一起研讨他的画风画技,但他从没有正式拜过哪位名家为师。当他画的牡丹基本得到大家认同的时候,也就是他一方面已经熟练掌握了怎样画牡丹的技法,另一方面研究中国牡丹画名家们的作品后,他更加专注于观察丹景山的牡丹的时候。他发现丹景山的牡丹有些是根据地形生长,根部在上,花枝向下,虽然花枝向下,花朵却是坚定地朝上开放;有的生长于岩缝,旁枝斜出,显示出孤傲;更多的是一大蓬,枝繁叶茂花朵多而拥挤,争奇斗艳……千姿百态的丹景山牡丹,给了刘光元先生无限的灵感,它们既是他的绘画导师,又是他创作的汩汩泉源。他笔下的牡丹不是传统牡丹临摹,不是学院派科班生规范的刻板重复,更不是散兵、游勇画家式的胡画乱抹。他笔下的牡丹,生机勃勃地生长于自然界,有着富贵雍容的高贵气度和各居情态充满阳光的积极追求…… 刘光元先生用墨大胆自信,笔意酣畅而不循规蹈矩,色彩淋漓尽致不落俗套。其牡丹造型取像于自然,构图知白守黑空间辽阔,写意藏儒释道,正所谓“画以载道”。他画的牡丹题款多以春天行文,诸如:“紫气东来唤阳春,花舞盛世朝升平”“香于富贵”“秋韵胜春光”“春天的韵致”“天香春不老,蝶舞东风知”“秋韵胜春光”“一片异香天上来”等。

刘光元先生的国画牡丹画得与众不同,成就他的原因还有一个就是文学。文学的基础是国学,国画的基础也是国学,前者是文意,后者是形意。文意的核心是民族文化的价值取向,由民族文化元素表达核心价值观,内含文化美学精神;形意并非是形体的意义,而是由物象形体表达内在意象、意境、意趣、意义,也是民族文化元素表达核心价值观,重点是民族文化美学精神。其方向上的追求是一致的,这就是我们常说的文学与艺术是相通的,即一通百通。我在一篇题为《浅论书法家的文学素养》的文章中表达过书法家不能缺少文学素养,同样的道理,国画家也不能缺少文学素养。中国国画艺术源远流长,但始终紧紧围绕中国的文化精神在努力,而中国文化精神的重要元素就是文学修养,它是中华民族核心价值观的审美基础。刘光元先生具有良好的文学修为,先后出版过《李一氓》《彭县起义》《蓉城博弈》等多部报告文学专著,产生过很大影响。国画追求的文学修养、文化精神具体到绘画艺术层面上,便是我们国画的“写意”,无论是大写意还是小写意,意都是写的,而不是画的,写既是绘画技巧也是文学修养,而意则是文化精神。

有了生活的老师,有了文学的基础,再加一份对牡丹的特别情义,这就构成了刘光元先生牡丹画的天才性。功夫不负有心人,刘光元先生虽然半路出家,却取得了很大的成功,成为蜀中公认的牡丹画家,受到社会各界广泛好评。至于技巧的成熟程度、写意的传神高度要达到出神入化的境界,是任何一个艺术家穷其一生的追求,永无止境。

我期待刘光元先生不仅要做个高手,还要敢于成为一名大师。