孟夏

字子行,中国美协会员,四川省文联委员,四川省美协理事,四川省美协中国画艺委会委员,四川省美协山水画专委会委员,四川省书协会员,四川省诗书画院特聘画师,四川省巴蜀画派促进会副秘书长,四川省中国画学会女画家专委会秘书长,四川西部书画艺术研究院副院长,四川南丝路中国画院院长,成都市美协理事,成都山水画艺委会副主任,第一批巴蜀画派艺术实力代表人物。先后师从黄纯尧、李文信、姚思敏、罗其鑫、彭先诚诸师学习山水;师从谢季筠、何应辉先生学习书法。作品多次荣获国家级、省级展览奖项;出版多部个人作品专辑;作品被多家艺术机构及个人收藏。

艺术,在本质上是诗性的,写实也好,写意也好,工笔也好,不过是表现形式、手法不同而已,其目的是寻找、发现并表达某种诗意的感觉。这种诗意体现为生命的特点,以及源于生命的感觉方式。

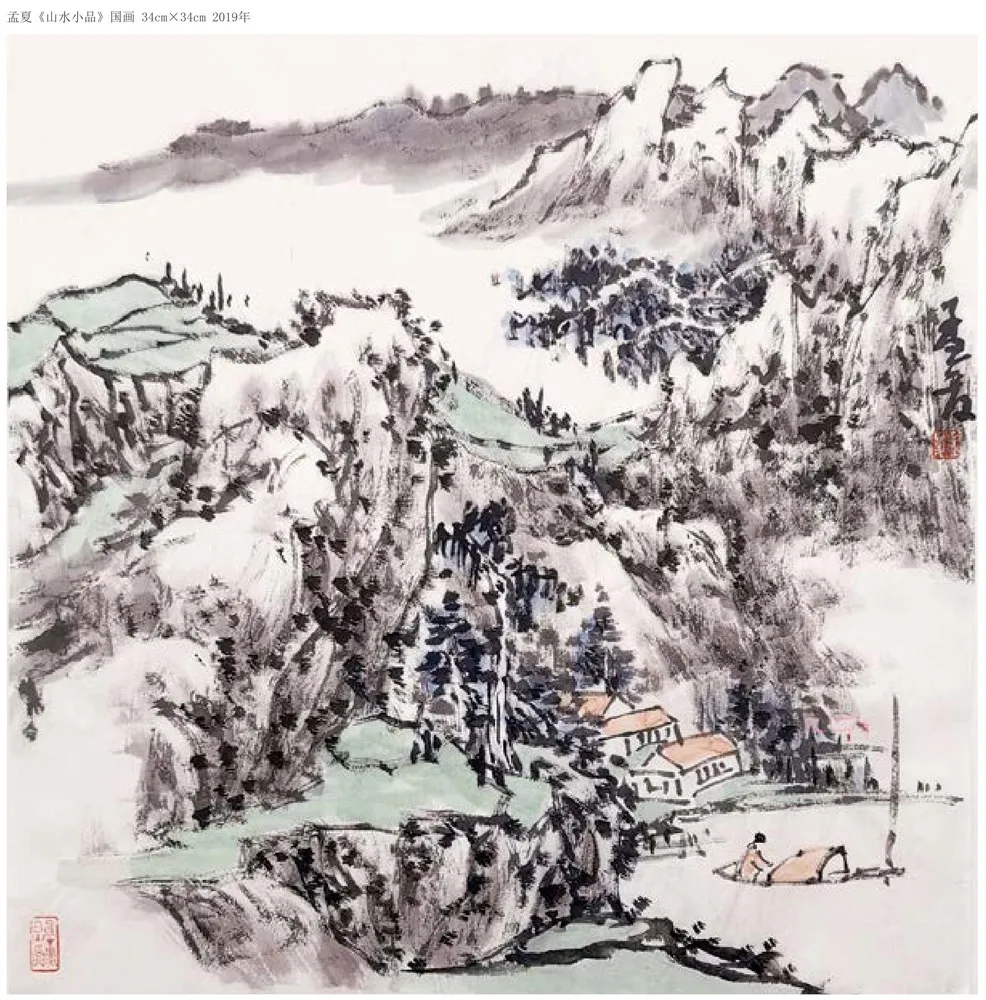

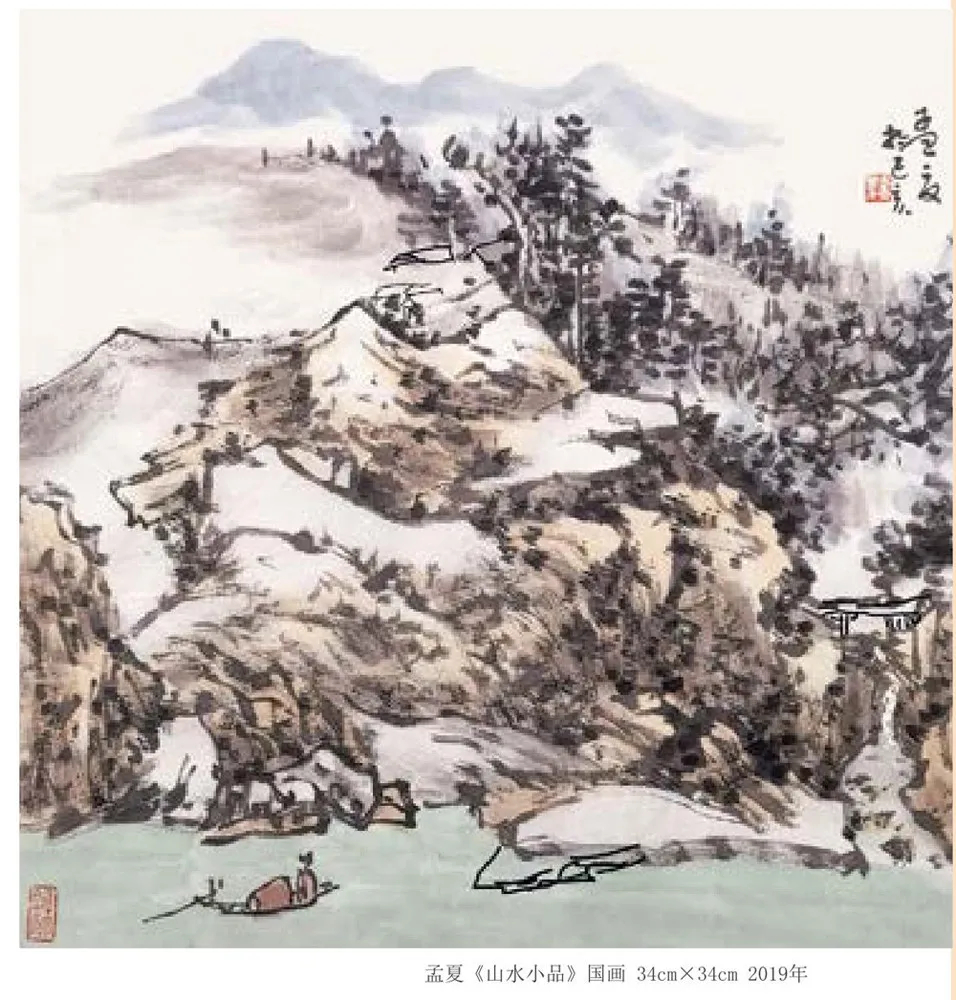

山水画家孟夏,其人与其艺术都分明洋溢着自然情怀和生命诗意,应该说,她是以女性的生命视角,去叩击艺术诗性大门的,她的作品不追求自然现象的真实还原,而是传达其对生命诗意与自然情怀的特定感觉。在孟夏的作品中,山水不为“形役”、徜徉肆意、随心所欲、以情寓理,因此,画面中展示的是烟锁云封、山峰连绵、若隐若现、婉转曲折之感,其中透示的是画家独特的心灵感悟,时间无尽,空间无涯,致广大与尽精微,沧桑的气息与含蓄的韵致,总之,在笔墨与图式的深层,流动的是画家内心的意绪。

孟夏的山水画,至少有这样两个特点:一、它是感觉性的,在虚实之间,她尤重“虚写”的效果,而淡化“实写”的作用;二、以女性的视角去发现山水的生命意义与诗性,在她笔下,山水艺术构建的乃是她的精神家园。因此,一点一划、一笔一墨,都构思精巧、清丽不俗、感情真挚、气韵生动,使有限的画面向无限的诗境延伸,跃动着人文情怀和女性特有的情思。巴蜀山水在画家那里,是一种“似与不似之间”的心迹流露,是心灵空间图景的展现,是潜意识的情绪波动,而浓、淡、破、泼、渍、焦、宿等墨法,用于营造诗境与感觉,而不只是物象原型的追求;在笔笔见笔、笔笔生发、意到笔不到与“有形无迹”之中,造成了山势连绵、危崖重迭、苍黛其天、烟雾缭绕的水墨效果;这是一种墨与水、线与点、干与湿、浓与淡的旷远、空蒙的书写,大美含于情怀与诗意之间,缥缈空灵的山水,化为心灵符号,传达永恒的美感与魅力。

从宋范宽,元黄公望、王蒙,明董其昌,清四王、石涛,到近现代黄宾虹等诸家以来的山水精神,及其笔墨结构、形式、语言都在孟夏作品中有所体现,即以线为主,辅以积点,在似有似无中明显蜕化为这样两个特点:墨色氤氲与化古为今;五代荆浩有云:“不质不华,如飞如动”,进而达到“一片神行”之境。我们从孟夏的《遥遥岑千里》《秋意随波来眼底》等作品中可以看出,在点、线、水、墨之中,体现出用笔之美、布势分割之美、枯笔润笔之美,其妙逸横生、诗境清新,见出笔墨的自由、丰富性和无限可能性,仔细看去,点线、墨色飞逸洒脱,章法随笔而成,在一挥得美、让就虚涵中,造就了理想境界,又超越了此境界,走向彼境界,颇似黄宾虹“落下笔锋,锋有八面方向”的奇异情境。

鉴于此,画家笔下的点、线无不被赋于了风声雨意的内涵,稍加注意,便可发现,孟夏山水作品仍然以笔线统筹全局,不论圆笔方笔,都外柔内劲,外圆内方,并在“有法与无法”之间形成自我笔墨特点,可谓“笔笔有古人,笔笔有自己”(黄宾虹语),因此,尽管孟夏的作品有师承、有出处,但终掩不住自我真情,以及对生命诗意的眷恋。所以,在不乏八大的笔意、王维的空灵中,在宋元尚法、明清尚意的领悟中,在不乱之乱、有序无序中,她营造的大美处是不变的自然情怀和生命诗意。此情之深,挥洒不去,有此深情,才有了线条的浩荡圆润,墨色的氤氲缱绻,有限的空间中才能焕发出无限之大美。

阅读作品,发现一个明显的事实是,孟夏以诗意的情怀营造自己的艺术,这也是她的精神家园。她的作品不仅是山水画而已,还是当代文化视角与女性情怀的表现,它们渗透着画家的情思、韵致,笔墨的凝重与洗炼、传神与内敛、书卷气与自然韵,其节奏力度的自然流畅、悠远空蒙、简洁铺陈,都显示出画家内在的诗人胸襟与女性情怀,她的山水画因而做到了寄寓深远。

山水的境界,就是精神的境界,也是生命境界,它源于画家对历史的认知、文化的理解、生命的感悟。可以说,孟夏的山水作品中存在着另一种审美指向。即,借山水意象去表达自己并不复杂的领悟和向往——让艺术的朴素与单纯,变成强大的审美力量,还大美于自然;在一笔一墨中,寻回久违了的真、善、美;让自我与生命、自然、艺术浑然一体,使作品意象与画家审美理想同时获得艺术的力量。

我们注意到,孟夏数年如一日地锤炼着自己的技艺,她孜孜不倦、竭力企及一个精神高度,这是难能可贵的。我们读她的艺术,仿佛是读一片澄明的心境和读一个人的精神图景,这是因为她把自己的情怀与诗意,都融入到了作品之中,也就是说,画家以作品去表明对人生、世界的态度,使得她的艺术因而具备了某种不言而喻的品质。

重要的是,孟夏把自然的真实变换为诗性的意象,她对意象密度和思想密度的浓缩、提纯使她的作品摆脱了形而下的物性,从而体现了生命精神的诗性意义。