范宇

鸣生老师,走了!

2022年12月17日晚,当作家蒋蓝告知这个噩耗时,我正与新型冠状病毒肺炎作斗争,一时间有些恍惚,不知所措。许久,才回过神来,怅然若失。

人与人之间的交往,总是在某种悄然形成、不加修饰的期许中,倍加惦念。每年春暖花开时,鸣生老师都会回简阳住上一段时日,与家乡的新朋故交喝喝茶、聊聊天,在故土高悬的月光里,一次次踏上精神的归途。每每春事阑珊,鸣生老师回到北京,我们三五文友见面,总会聊起他,大家都期盼来年的春风似箭,火速穿过季节的长河,再次与他相逢在彼此珍存的旧时楼台。

春风如约而至,繁花照常盛开,围炉煮茶的乡音里,却再也没有了鸣生老师热乎的言谈。往事涌上心头,任凭多少的推杯换盏,也难以云淡风轻。

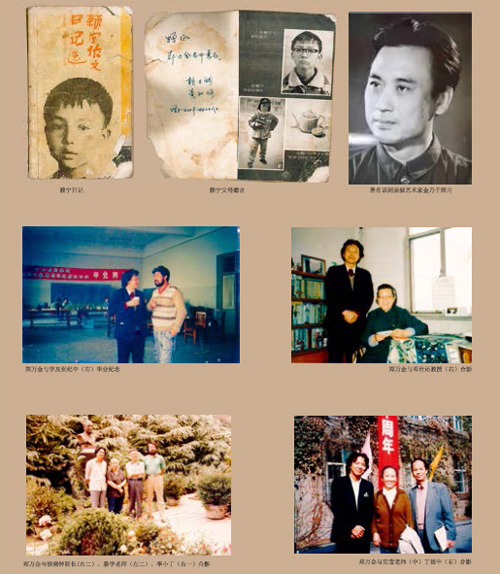

第一次见鸣生老师,是在北京的一个校园文学的颁奖典礼上。当我作为获奖代表发表感言,提及家乡简阳时,分明看到鸣生老师突然将如灯的目光向我投来,点亮了我首次来到北京有些慌乱的夜空。鸣生老师还专门把我叫住,与我聊起家乡的人和事,并鼓励我好好创作,多为家乡书、多替人民写。早已蜚声文坛的鸣生老师,在面对我这个初出茅庐的“愣头青”时,却传递出故土的质朴与温暖,让人感到亲切,受到鼓舞。

异乡的偶遇,为故乡的重逢,埋下了伏笔。大学毕业后,我回到简阳工作,在家乡与鸣生老师再次见面,又多了几分故人的亲切。见面的次数多了,越发感觉鸣生老师就是邻家那个慈祥而睿智的老头,总在我们迷茫时为我们指明光的方向,绝望时为我们带来梦的远方,让我们不至于在一次次挫败中与文学擦肩而过。在我眼中,鸣生老师也是落在故土的一滴雨,总以父辈般温情的方式,呵护着一颗颗文学种子的破土发芽与逆流生长。

近些年,在与鸣生老师的几次交谈中,总感觉他想为家乡做点事,为家乡的文学事业出份力。后来,得知他有一个朴素的心愿:在家乡打造一个“鸣生书院”,以此为纽带和桥梁连接优质文学资源,以蜡烛般的“燃烧”自我,不断照亮和拓展简阳的文学天空。对此,我十分期待,也有幸参与过几次策划,提出过一些建议。正当“鸣生书院”的理想方向越发明了,策划方案越发成熟,实施路径越发清晰,所有人都期待疫情过去,他这一质朴的人生夙愿在简阳落地生根、开花结果之际,鸣生老师却一个招呼也来不及打,就离我们而去了。

鸣生老师走后,我梦见过他一次,梦里的场景有些模糊,故事也无法重述,可“鸣生书院”的牌匾却成为梦里梦外最鲜明的烙印。“鸣生书院”如同精神血脉的结晶,是鸣生老师对家乡全部深情的理想投射。鸣生老师曾经化作一滴雨,呵护我们的文学种子,不知有一天,我们是否也能以一滴雨的方式,接续他未竟的人生夙愿,以告慰他的在天之灵?

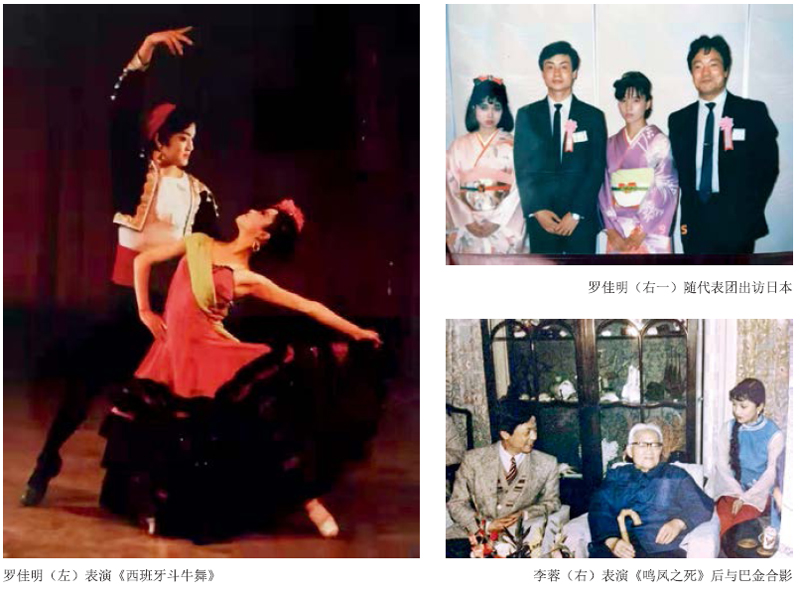

有些人,我们总是来不及告别;有些事,我们总是来不及完成。或许,人生就是因一个个这样的遗憾,而更加值得期待。当我们抬头仰望文学的星空时,即便鸣生老师早已隐去了三届鲁迅文学奖得主、中国航天文学第一人光环,甚至把“航天七部曲”、《震中在人心》等得意之作也织成了夜色,我们也总能在闪烁的群星中找到他的存在。黑夜能淹没天地、吞噬万物,却不能隐匿自带光芒的人,在远空中向我们点头示意的鸣生老师,好似以另一种方式守候着我们穿过黑夜、抵达黎明。

时光总是被记忆拉长,而记忆却总被时光折叠。每个与鸣生老师同在的时空,会在一次次折叠中变成一张张模糊的纸,甚至变成一个个虚焦的点,当回忆的钥匙打开岁月的闸门时,仿佛一切又都活了过来。在生与死的告别中,我们学会了转身也学会了拥抱,学会了遗忘也学会了铭记。正因如此,折叠的记忆才有了无限延展的可能。

春雨随风潜入的夜晚,我在书房柔暖的灯光里,随意地翻阅凝聚着鸣生老师毕生心血的作品,抬头却看见无数的雨滴前赴后继地奔赴春天。这些雨滴中,有他,有你,也有我,终将在这片孕育理想的土地上,交汇成文学的我们,彼此呵护。