周敬

今天,在单位上班,一位同事跟我讲:“周老师,你的字写得都那么好看了,怎么没名气?你要有好的发展,还要想想如何出名才是……”我听后,感触颇多,反思自己起来。

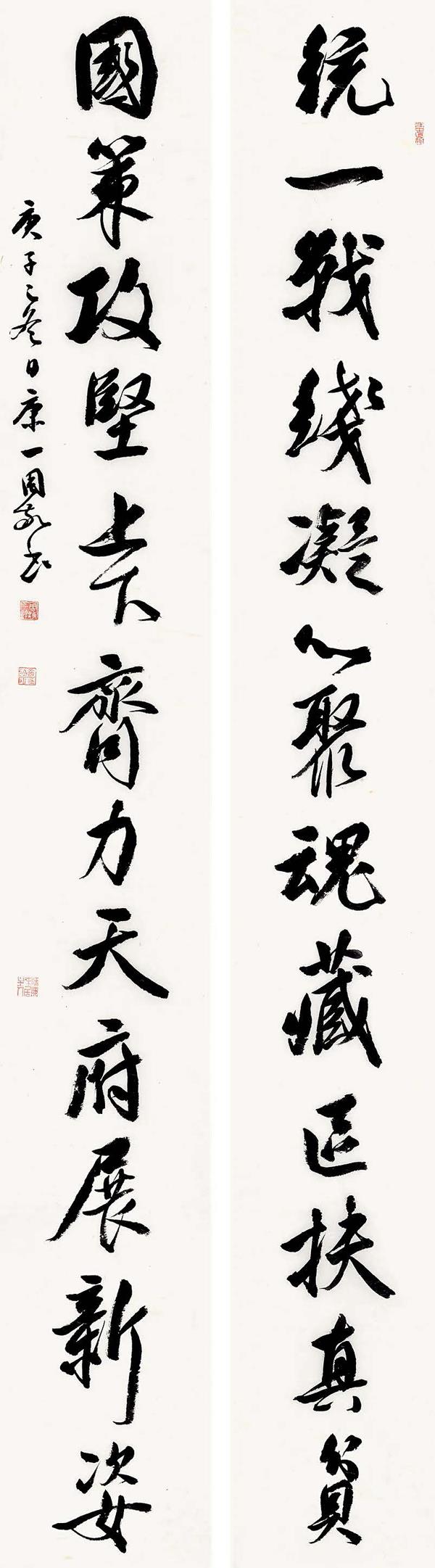

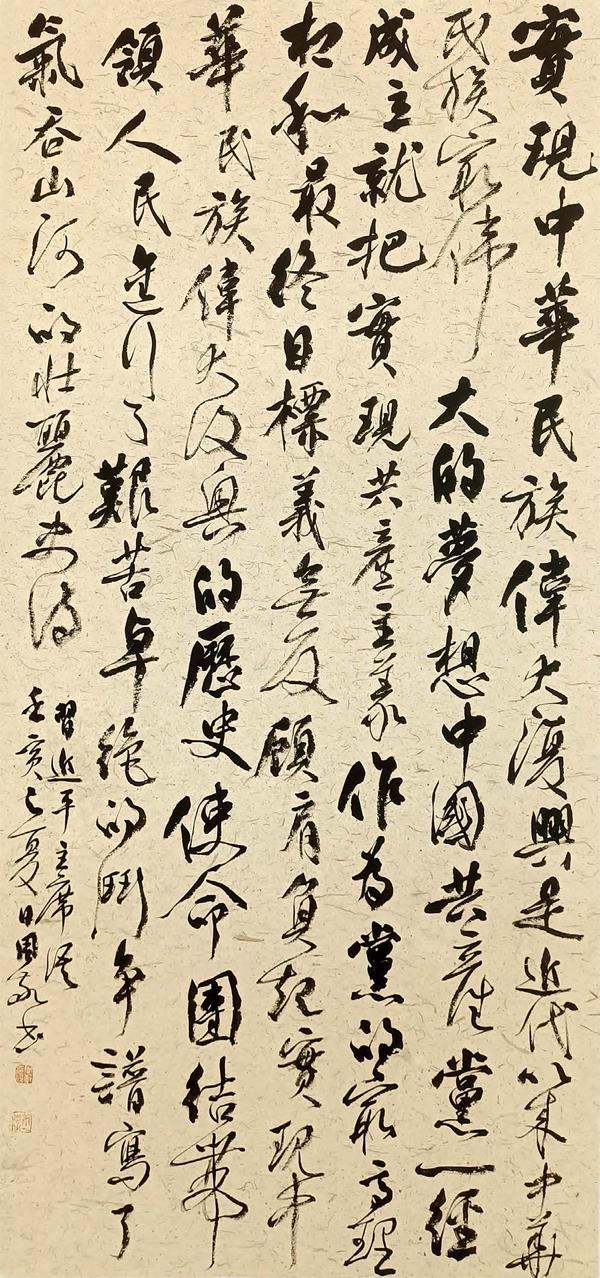

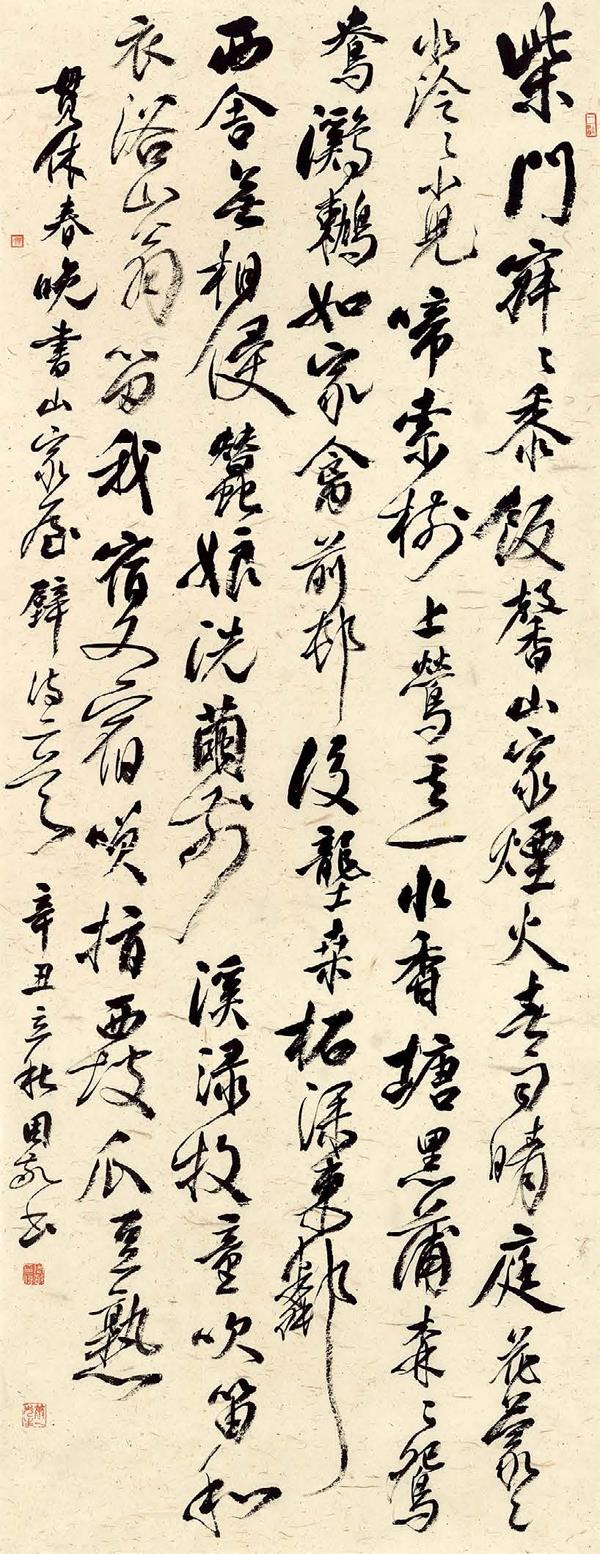

记得在刚踏上书法这条道上时,恩师戢琨玑先生就告诫我:“要让书法成为你生命的光辉点,孜孜以求,成就自己。”在师范学校毕业时,恩师送我四个字“寂寞之道”,让我参悟。最初,我只觉得书法是一个黑与白的世界,表现内容只是中国的汉字,形式内容枯燥单一,是谓寂寞之一。别人有空在喝茶,耍得不亦乐乎。而自己却在那最熟悉不过的黑白世界里,不论寒暑,孤苦耕耘,是谓寂寞之二。随着自己对书法的不断精进,书法影响到了自己的人生,看着别人跟随某某名家学习,跟随着时风不断获奖入展,而自己的作品却石沉大海,可还在固执地坚守着这条不知道是否走得通的路子,是谓寂寞之三,这远超前二者。因为你不时在担心,我的路子到底走得通否?对否?没有人给你答案。就是给你答案,也不一定是适用于你的。前面迷茫,摸着石头过河。难,真的很难。险,真的很险。一个《祭侄文稿》,一个《争座位帖》,反复临习,研究揣摩都十年了。从原来轻狂地认为自己写得够好了,到现在越写越胆小,越写越畏惧,感觉越写越不像了。从点画形态到字形结构规律的把握,从章法的构成到现在苦苦追寻的质朴苍茫、雄浑拙厚的篆籀线质。原帖字太小,看得不清楚,为了达到练习目标,将字帖放大再放大,生怕漏掉一个细节。其目的只有一个,就是想用最大的力气深入到这两个稿子中去。那么,到底深入到什么程度才叫最大的深入呢?那就是深入到别人不能深入的程度,看样子可能需要通过终身的苦学才行。至于如何走出来,这是一个太综合的问题,学识修养、个性思想……“无我而有我”“无意于佳乃佳”的这个境界,只有在古装武侠电视剧中见过,具体是什么,我亦在认真探索。

我参加过不少研讨会,拿到过不少名家的作品集,看到过不少报刊杂志和新闻媒体对某某名家的评论文章,大多是“为他人作嫁衣裳”,乐于为其“抬轿子”,写出相当浮夸的喝彩吹捧文字,将一些人捧为“大师”“著名书法家”。只有好的,没有不足的。想想也是,人性如此,都想听悦耳之言。别人瞧得起你,拿出丰厚的报酬让你写篇美文,你不能不懂。于是乎,你好,我好,大家好,不亦乐乎。但这样的文章,多看两篇,腻了,不想看了,可惜了别人精心为你准备的评论。

现在的社会是一个“大师”“专家”满天飞的社会,浮躁虚伪和急功近利是当下的时代特征,这跟我们社会正处于转型期有关。如火如荼的“造星时代”,只要会拿毛笔写字的人差不多都成了大大小小的“书法家”,成为了“大师”,书法家这个称谓也就产生了很大的水分,有人甚至都不屑和很反感别人称他为书法家,认为那是对他的侮辱。我自己也经常“被大师”,最开始我还脸红推辞,有时还责备人家“洗刷”(调侃)自己,到后来就干脆笑笑了之。称你“大师”之人,无非是奉承,他自己本身也或是爱慕虚荣之人。因为他根本就不知道什么样子才叫“大师”,要大到什么程度才能称“大师”。有人给“大师”定下标准,说要具备胆量、能力、德识的天才才能成为大师,云云。大家争得面红耳赤,到头来不了了之,标准一个都没定下来。其实,“大”“小”本身就没有一个定量,本身就没有标准,何必非要给其下个标准。甚至你可以将比你能的人都称作“大师”,因为他比你能,比你“大”。我觉得,将自己标为“大师”或称别人为“大师”都显得有些无知。感觉有些所谓的“大师”,他们都有点江湖气,是跑江湖的,在我们四川管叫“卖狗皮膏药的”。他们都会将自己武装得很是神秘,无论是外表神态,还是语言动作,装扮得仿佛是神仙下凡来了。但你可别小瞧,他们都很能忽悠,从中获利不菲的。

整个书坛都在呼吁书法家要有“学问”,要做个有“学问”的书法家,但就只是泛泛地呼喊。我们仔细思虑,到底书法家要具备什么样的学问才能是有学问的书法家呢?有的人立马会说,懂古文,会诗词,古文字学要精通等等。列举一大堆,反正一句话,要将自己变成“古人”。若真是那样,整个社会都倒退了,会违背历史规律的,不可行。旁人也会将你看成不合时流的怪人,而自己还在自命清高。人们常常将“学问”当成一个名词来看待,而没有从发展的角度去认识“学问”。“学问”是在不断的学习,并解决学习过程中不断出现的问题。不断的学习是一种态度,向古人学,向历史学,向同道学,向比自己水平低的人学,甚至偷学。总之,学了要用,才叫真正学到家了。在学习过程中,总会遇到新问题,困苦的你就会想方设法去解决,这又要通过去学才能解决。这种学与问的循环,可以称为“学问”否?我始终坚持地认为自己的知识不可贵,可贵的是自己的学识,知识是死的,学识是活的。

友人问我,为何取个斋号叫“味无味居”?其实,在书法这条路上,我很安静、很冷静地经历且观察着这个书坛的起起落落。我从小就不懂得崇拜,可能是从小身处农村的缘故,没有崇拜的偶像。我不会盲目地去追风,觉得那是条“短命路”。我会按照自己理解的“学问”,去“学”,去“问”。

苦乐并参,此乃书道乎?