20世纪90年代初,我开始接触照相机,用当年仅有的1200元积蓄买了一台理光KR-10相机。到了1993年夏季,我带着相机和五卷爱克发彩色胶卷,怀揣两百元,进入藏区开始第一次摄影。从此,摄影改变了我的人生。

初识羌地

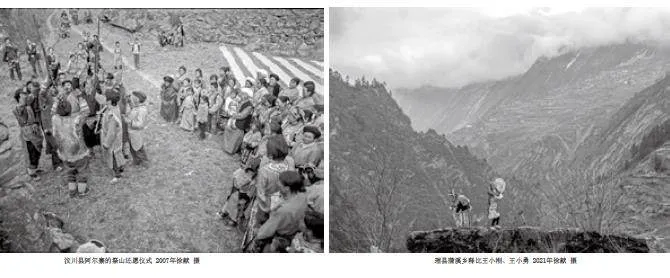

2001年12月,一位在四川理县工作的朋友告诉我,在蒲溪大山里,有美丽的风光。在他的帮助下,我带着相机走进大山深处的理县蒲溪乡的羌寨。羌寨位于高山峡谷中,道路崎岖险要,从乡政府到寨子,用了近一个小时。当进入寨口时,眼前古朴的羌族建筑震撼了我,土黄色的房屋错落有致地分布在山坡上,房屋的背后是大山,在阳光下好似一幅油画,就这一刻,我便喜欢上了这里。第二年我又与几位朋友前往蒲溪拍摄羌人杀年猪,时任村书记的韩水云热情接待了我们。晚上,我们围坐在火塘边,一边聊天,一边烤着新鲜的猪肉,一直到深夜。次日,大雾笼罩了山寨,初霜打在金黄的玉米上,远处黄色的玉米和古老的建筑影影绰绰,在房背上,我为书记全家拍摄了一张全家福,这也是我的第一张羌族合影。这次拍摄让我开始关注羌族,让我在不经意间,叩开了中国西部这片古老土地之门,开始了羌地的拍摄之旅。

寻羌之路

在羌区拍摄过程中,我结识了余永清、周吉祥、韩龙康、余继红、陈勇等许多羌族朋友。他们对羌族文化有着深厚的情感,也给予了我很多帮助。由于工作的原因,我只能利用工作休息之余和休假时间拍摄,因此我十分珍惜每一次的拍摄,我想用我有限的时间去留住那些即将消失的东西,于是,羌族的婚礼、葬礼、挂红、祭祀开光等都进入我的镜头。

时间过得很快,我也在有限的时间中寻找机会,在羌区进行了近百次的探寻,汶川、理县、茂县、北川、松潘……无论河谷还是高山,都留下了我的足迹。

羌在当下

在20余年的拍摄过程中,我用镜头和文字,有计划、系统地记录着羌人的生存、居住、日常、劳作、服饰以及信仰等。在5·12汶川大地震后,羌族文化遭遇了自8·25叠溪大地震后的又一次重创。羌区的变化越来越大,有些东西瞬间就消失了,这对于只有工余时间拍摄的我来说,有了深深的紧迫感,不得不加快拍摄步伐,同时也让我重新思考该如何面对当下的羌区。经过一系列的思考后,我调整了拍摄思路,坚定了通过具有代表性的羌区核心区域的影像记录,从影像人类学、社会学的视角,深描这个民族。

此外,在羌区拍摄中,我有一个特别的感受,羌族人很注重对孩子的劳动能力的培养,从小就教育孩子要“犁地播种勤施肥,粮食收割磨成面,背水拧麻学织布”。于是,在2015年我开始了一个新的选题《玛基黛格》(羌语,意为走进羌家)的拍摄,走进100个羌族家庭,拍摄100幅仪式般的影像,为羌族平凡人家留史,用文字讲述他们的故事。

徐" 献

四川省摄影家协会理事。出版有《羌寨——汶川羌区地震前的最后镜像》《羌族影像志——从叠溪大地震到汶川大地震》等书,作品先后获得第二届中国民族影像志摄影大展金收藏奖、第六届四川省巴蜀文艺奖摄影奖、第十四届四川省摄影艺术展金奖等。举办《凝视与对望——从叠溪大地震到汶川大地震》摄影展览。