如果岷江能说话

收到一组《羌》系列照片,这是摄影家徐献的收藏级银盐摄影作品小样。徐献的照片是黑白的,他偏好把羌的缤纷世界简化为沉静的二元表达。徐献深耕羌主题摄影逾二十年,风格淳朴自然,没有唯唯诺诺的谦恭,没有恃才傲物的狂狷,也没有直击人心的震撼。镜头下的一切都恬淡自然,一如岷江两岸高耸入云的巍巍羌山,千百年来安静而真实地存在着。

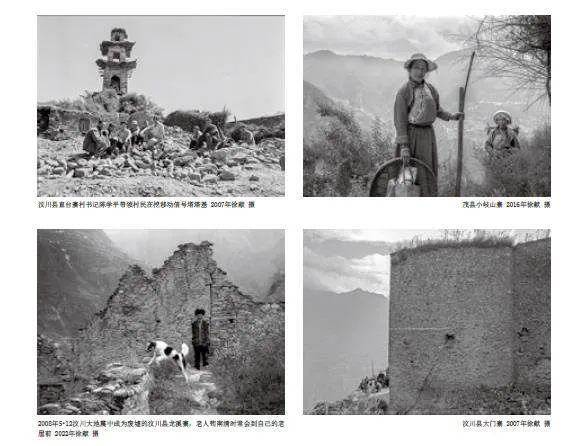

在中国的众多民族中,羌无疑是最特别的之一,数千年来一直游走在主流文化边缘,虽历经磨难辗转迁徙,但并未像众多同时代的游牧部族那样与中原文明发生民族融合,彻底湮灭在历史长河中。能在摧枯拉朽的朝代更替和水滴石穿的民族交融中自保数千年,羌文化有着超乎想象的坚持与保守,既是刀枪不入的铠甲,也是穿越时空的密钥。在四川美术出版社2018年出版的大型图册《羌族影像志——从叠溪大地震到汶川大地震》中,庄学本和徐献两位不同时代的摄影师在叠溪大地震(1933年)和汶川大地震(2008年)发生前所拍摄的羌区照片,在地貌、道路、建筑、服饰、祭祀、节庆、劳作等方面惊人相似,70年间接踵而至的战争、鼎革、运动、开放、工业化和信息化,远不如中国广大地区那般天翻地覆、沧海桑田。

徐献关注羌人的日常劳作。羌人虽以羊为图腾,但畜牧所占比例很少,日常劳作仍以农耕为主。羌山巍峨,山脚到山顶的相对海拔过千米的高山比比皆是,山脚虽有小块平地,却囿于岷江水系频发洪水和泥石流,能够垦殖的土地多在山腰,距岷江水面数百米之遥,灌溉无从说起,劳作辛苦,只能靠天吃饭。在徐献的摄影作品中,经常呈现这种羌人与自然的微妙关系,构图简洁,空旷的山地看不到任何水利设施,农作与千年之前的刀耕火种几无差别。羌人在雄伟的大山前是如此弱小,但又必须与自然抗争,依靠双手养活家人,繁衍后代。

羌人有语言而无文字,所有文化传承都依赖世代口口相传,其核心就是被称为释比的祭司。在徐献的摄影作品中,释比的神性光环被打薄,更多呈现其普通农人身份的衣食日常、甘苦焦虑。徐献几乎认识汶川、茂县、理县广大羌区的所有释比,他重点记录了龙溪、阿尔寨几位释比的农作、仪礼、祭祀、巫医、婚嫁、年节等日常,也记录了释比本人前后十余年间的生老病死,画面简洁,内容翔实,凡此过往,皆是光影。

从不可考的遥远夏朝,历经数个王朝世替,羌文化传承至今已超过四千年。今天的人们无法还原羌的本初,只能从羌的遗存、传说,以及历代文字诗歌、典籍来推演、附会。羌,在中原文明和游牧文明的夹攻下保守了四千年,但能否在奔涌而来的全球化浪潮中再坚守千百年呢?也许只有岷江知道答案。

从社会学的角度来看,徐献的银盐照片散发出结实的光芒,在经典影像中诠释着当下羌的一瞬和永恒,值得收藏。