用影像锁住记忆的河流

江河对于几乎所有的文明来说,都与记忆与乡愁有关。江河养育了世世代代居住于这片土地上的人们,见证着他们的兴衰荣辱,喜怒哀乐,也积淀了刻骨铭心、挥之不去的无尽情愫。也正因为如此,江河成为几千年来人类文学艺术的永恒主题和情感慰藉之一。摄影术的出现,无疑为这种慰藉需求提供了更加直观有效的方式。被定格的瞬间如同由个体和集体共同选择而构建起来的视觉文献,锁住记忆,保存情感,让我们真正在恍如昨日的图像诉说中与历史保持对话,并确证自己。

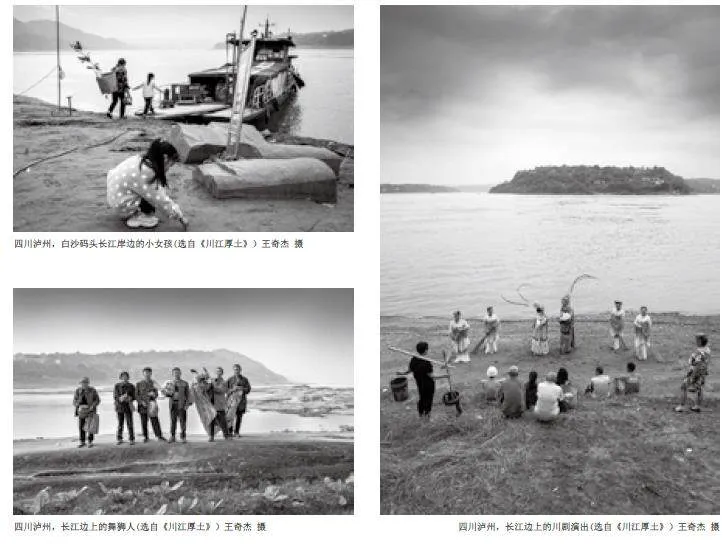

王奇杰内心深处延续着祖祖辈辈对长江和这片厚土的炽热情感,那是在血液里流淌了几千年、不需要特别凝视和追溯的记忆,又在个体的成长历程与人生阅历中不断地丰富和拓展。作为一位当代文化语境中的摄影师,王奇杰面对的又是如何从传统艺术的滋养中找到影像的更多可能性,为川江厚土的历史与当下、愿景与乡愁的多元思考找到一种有效的视觉样本。

现实与艺术的结合,理性与诗意的表达,是今天很多中国摄影人的共同倾向。王奇杰也试图用一种艺术性的手法将自己对川江流域这片故土的深沉情感进行当代化再现,也就是如他本人所说的“从审美感知力和主题出发,将所见所闻上升到心中所想所悟,用最能契合内心情感表达的形式将其呈现出来。”为此,他借鉴了古代山水画最具有仪式感的构图,画面元素的经营也多以经典的三段式为主,让作品呈现丰富和细腻现实图景的同时,不知不觉中又与传统艺术审美实现了一种对话与默契,将民国以来的画意摄影探索进行了颇具启发性的当代转型,真正将画意融入丰富多样的现实叙事之中,而不是满足于画面本身与传统绘画的高度形似。

桑德说,照片就是你的镜子,就是你。同样,我们在观看照片时,照片也在看着我们。作品《川江厚土》里的这种凝视关系是温和而自然的,摄影师像一个谨慎而沉默的观看者,静静地记录着,不想惊动每一个普通的身影。画面中看不到有意无意的戏剧化场面和猎奇式视角,不论是被摄者还是观看者,似乎都在静静地聆听这片土地上历史的回响与自己生命的行板。

岁月如缕,乡愁成河。王奇杰把自己对这片土地的眷恋,对艺术的执着,就这样在不经意间写进了一幅幅照片之中。大江东去,带走的是奔腾浩荡的江水,带不走的是两岸生生不息的生活与记忆。摄影师用影像锁住了记忆的河流,让今天的我们对故乡的回望更加热切,对乡愁的共情更加深沉。同时,作品又以自己的方式变成了这条河流的一部分,丰盈着历史,也成就了摄影。

黄河、长江是中国的母亲河,一条在北方,一条在南方。长江上游大多流经四川盆地和重庆地区,“川江”由此得名。川剧作为长江流域非物质文化遗产,根植于民间,流传至今,是四川独特的文化符号。在我心中,川江就是我的故乡,两岸的村庄就是我的家,常年在江畔土地上劳作的人们便是我的父老乡亲。这片土地上,不仅有保存千年的古韵码头,有勤劳朴实的庄稼人,还有载入非遗史册的众多优秀民族民间文化……选择带有提炼意味的黑白灰的画幅呈现,是我对川江细腻与理想化情感的一种投射。我想,川江流域这片土地不是“厚重”二字就可以完全概括的,土地连同生活在这里的人们,也是诗意的……