艾芜

1904年6月20日—1992年12月5日

原名汤道耕,四川省新繁县清流乡(今新都区清流镇)人。中国现当代著名作家,是中国新文学史上流浪文学的开拓者之一,有“流浪文豪”之誉,被鲁迅称为“最优秀的左翼作家之一”。

1921年,考入四川省立第一师范学校;

1925年,为逃避包办婚姻离家南行。这次漂泊,决定了这位“流浪文豪”此后的文学生涯;

1931年,他与沙汀联名,由艾芜执笔,写信与鲁迅先生,请教有关小说题材问题。同年12月,鲁迅先生回了信;

1932年底,他参加中国左翼作家联盟后即终生从事文学创作活动,开始发表小说;

1934年,著有短篇小说集《山中牧歌》;

1935年,著有短篇小说集《南国之夜》《南行记》、散文集《漂泊杂记》;

1936年,著有短篇小说集《夜景》;

1939年,著有短篇小说集《海岛上》《逃荒》《萌芽》;

1947年,创作长篇小说《故乡》《山野》《丰饶的原野》;

1949年后,艾芜任重庆市文化局局长、中国作家协会理事、全国文联委员等职;

1957年,著有长篇小说《百炼成钢》等;

1961年,云南旧地重游,完成了《南行记续篇》;

1981年以后,艾芜耄耋之年,笔耕不辍。发表《春天的雾》《南行记新编》等百余万字;

1992年12月5日,艾芜与世长辞。

在文学的长河里,有些人的名字如同星辰般璀璨,他们不仅以其卓越的才华和作品照亮了时代的天空,更以其博大的胸怀和坚定的信念成为了后人敬仰和追随的楷模。2024年6月20日,我们迎来了曾被鲁迅先生赞誉为“最优秀的左翼作家之一”、一代“流浪文豪”艾芜先生120周年诞辰。在这个特殊的日子里,我创作、出版了《倾听》这部十四行诗集,向这位伟大的作家表达自己深深的敬意和缅怀之情。

艾芜先生的人生,是一部充满了传奇色彩的史诗。他以其敏锐的观察力和深刻的洞察力,描绘了旧社会底层人民的生活状态,展现了人性的复杂和美好。他的作品不仅具有深刻的思想性,更充满了对生命的热爱和对人性的关怀。他的南行精神,百年传承,烛照今昔,成为了无数追求真理和进步的人们心中的灯塔。

在十四行诗集《倾听》中,我试图通过诗歌的形式,去倾听艾芜生命的足音,去感受艾芜故里清流泉水的歌唱,去品味艾芜家乡翠云乡音的芳香。我的每一首诗,都是对艾芜先生的一种致敬和怀念,对他博大人生和南行精神的一种挖掘和传承,同时也是对艾芜故里父老乡亲新农村建设的一种抒怀和礼赞。

长长的是磨难,短短的是人生。纷乱的山河,荆棘的岁月,叛逆的少年,艾芜为了追求进步,投身革命,毅然决然地选择南行……我在《艾芜,以叛逆叩响生命》的十四行诗中如是咏唱:“生活于尘世,对世俗永不屈服/你——清流的赤子,以流浪选择/南行,以无畏的叛逆叩响出走/生命的河流,一路冲出峡谷/艰辛坎坷的岁月,铸就坚韧的脊骨/你孤独的行旅,不再寂寞开无主/你走了,雄风犹在,猎猎旗帜飘舞/迢迢南行之路,处处荆棘遍布/你——勇敢的斗士,以刀笔解剖/世情,以漂泊亲历底层民众的痛苦/向往温暖、光明的生活,不甘心屈服/与黑暗社会和不公平命运作殊死搏斗/你峥嵘的人生呵,依旧平凡中见奇崛/你走了,可未走远,巍巍青山依旧”。倾听艾芜声犹在,南行精神永流传。作为艾芜忠实的追随者,在与先生当年的交往中,我有幸亲身经历和体会到了他的人格魅力和博大胸怀。他对待生活的态度,对待创作的热情,对待人民的关爱,对待后学的提携,都深深地影响着我。他的南行精神,不仅仅是他个人的信仰与追求,更是一种具有普通意义的价值观和人生态度。我从艾芜先生二三事中领受的教益深邃而宝贵,足以令我毕生受益,且永远难以忘怀。

——题记

文坛一代宗师艾芜老走了,永远地走了!可我一直觉得:自己的每一个回忆都是具体的、生动的,不会因着宗师的告别,就被渐行渐远的岁月遗忘。说真的,相近的远去了,远去的却又是那么近。我思念宗师的一颗心,在冥冥处翱翔。

最早认识艾芜老这位“墨水瓶挂在脖子上写作”的人,是从他《南行记》开始的;真正与这位我心目中的“说真话的文学家”见面并接受教诲,是从1982年开始的。从那时起,艾芜老就似一盏灯,点亮了我的生命,让我执着于文学艺术的跋涉。

在我的认知中,作家艾芜老是一位真正经历了风雨波澜与跌宕起伏人生的人,他的经历皆化为了广大读者心海涨起来的潮水,每一颗水珠都飞溅着受众亮晶晶的记忆。那记忆每每站在我们面前,以幽深的嘱托哺育后学者艺术生命的再生。

艾芜老走了,永远地走了!我记忆的深处却依旧亘古地袒露在一片空阔的海滩,那上面晾晒的就是艾芜老这位忠诚于土地、忠诚于文学、忠诚于生命而永远“流浪”的艺术天才的灵魂!这灵魂,是一种精神的托举,亦让我的回忆透明,让我把自己生命的叶子串起来,追寻梦中的渴求……

布后街2号,我文学梦真正开始的地方

1982年11月9日(农历九月二十四日),那个日子永远凝固于我生命的记忆里!依稀记得成都那天,晚风薄暮,城市街道灯火阑珊。诗人雁翼老师引领我穿过红星路二段,拐入了布后街2号一处寂静的院落。一墙木板门的右上首,昏暗里,站立着一位老者,他就是我眼中初见的艾芜老先生。

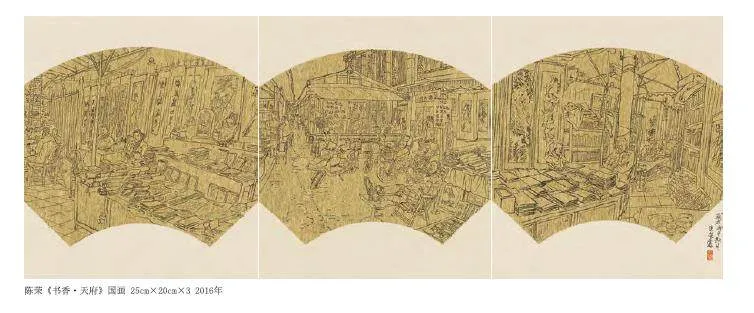

走入古旧的中式平房,一道屏风隔开了卧室与客厅。在倾听雁翼老师介绍我这位身着军装的小兵的同时,艾芜老伸出了手向我握,在一握里,我深深地感到了老作家的平易、热诚。艾芜老的客厅,中间是一张大圆桌,围着几张藤椅,两边墙的书架和桌子上,摆满了书籍、杂志,高处悬挂着几帧国画。我想,这也许就兼作这位文坛大家的书房了。在艾芜老与雁翼老师一同翻阅我之《红枣歌》《草原的故事》《拆地狱的人》《十五月儿缺》《清泉流万里》等几部诗集的当儿,望着老人的背影,我的脑海中突然又浮起了他“墨水瓶挂在脖子上写作”的形象,耳边亦响起了他在《人生哲学的一课》中要“钢铁般顽强生存”的话语。艾芜老坐过仰光的牢、蹲过上海的黑狱、尝过四川的铁窗,但他仍然顽强地生存着、战斗着,头发虽已泛起了岁月的霜白,但身子骨依旧硬朗,精神矍铄,谁能相信他已77岁!

“为士兵写诗,做士兵诗人,这是值得称赞的。你们成都部队女诗人杨星火看我时曾介绍过你,也送来过你的诗集。”艾芜老与雁翼老师交谈之际,话锋突然转向了我。我忐忑地挺直了身子,认认真真地用心默记着他说过的每一句话:“……科学是抽象的、死的、无感情的,它的对象是物质和力量,它的形式是理性的。而艺术的对象是人格,形式是情感,它具体形象,是活生生的,好似一把有乐音的提琴。你要知道,士兵也需要艺术,艺术不是满足我们的物质需求,也不是一般意义上的精神需求,它是人的一种生命力、创造力,即大家都知道的军魂。故而,你既是身在军营沸腾的生活之中,就必须去咏唱士兵火热的追求,写出能反映部队士兵心声的作品来。……唱士兵的歌,我希望你要远离精雕细琢的小美,要向泥沙俱下的大美靠拢。士兵要有为人民服务的赤子情,如果你能在军营这条溪水里每一探手,都能摸上一条活泼泼的鱼儿来,你就成功了。……不要怕失败,你知道古往今来军队中有几个常胜将军?创作就是在不断探索与失败中磨出精品来的。你年轻,今后的路还很长,要经得起摔打。今后有啥子新作,常拿来让我看看嘛!”艾芜老的情感是博大的,虽然他说话不带任何手势,脸上无一丝笑意,声调平缓,但给人一种质朴而又亲近的感觉,那平易近人的神态让我更加深了他在一个士兵心目中的高大!

离开了艾芜老的家,我与雁翼老师分手后各自走入了细雨里……细雨里我想了很多很久,虽然自己已发表、出版了一些作品,然自己还离作家、诗人的距离十分遥远。是艾芜老雨夜的一席话,让自己的心胸为之洞开,眼前呈现出了一道景致千变万化的地平线,那是我心灵渴望攀临的极点。“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”艾青的这句诗,似乎裹着雨夜艾芜老对后学者同样的深情嘱托,一起成为我毕生创作的座右铭。

难忘与艾芜老的这次初逢。成都布后街2号,这个神圣的地方成为我文学梦真正开始的地方……

生动的一课,朴素且崇高的艺术品格

在部队企业中,你们是普通的工人朋友,也是普通的业余文学创作者。作为一个作者在开始创作的时候,就是像你们一样,首先要确立一种朴素的精神。有了它,这才是一部作品得以升华、得以成功的一个基本保证。事实证明,所有具有强烈先锋意识的作品,也都是非常质朴的。我的好友臧克家的《老马》揭示了旧中国劳动人民的境遇,有着思想的深度,但却是真实而又朴素地道出。不像有些作者,为了突显自己的某些现代技法,就容易附加给作品好多形式主义的东西,宁可故弄玄虚,也不愿意追求真实与朴素。这是不足取的,也是要警醒的!作为军队企业的业余作者,我想告诉你们拿起笔的第一件事是先不要寻求什么“技巧”,而是首先应从生活的脉跳中去捕捉人生与集体的品格。

我写的都是我见过的人物,或听到过的人物。构思时我也先想到的是人物,人物浮现在脑子里,加上那些能让人迷恋、沉醉的人物活动的环境,我就出笔了。我和你们一样,平时生活中有许多蕴藏,这时候就会跑出来,汇聚于笔下。我年纪大了,小马之前送来的工人朋友的小稿只看了两篇,其中有些小故事还蛮感人的。感人就是因为你们太熟悉、了解这些人和事,写出了不就成文了嘛!这就是说明,你有机会观察和体味它在自己生活的土壤里生长的全过程,你能朴素地真实地写出它的艺术生命,而不是硬性地效仿或复制,更不是轻率地卖弄和做作。

正因为你们都是工人业余文学作者,每个人都有着自己的本职工作,每个人都从自己的独特的工作节奏中获得效益。观察一个人的工作,看看他对生活习惯的安排,就可以知道他的素养,知道他的工作质量。节奏实际上与一个人艺术方面的修养有关,那些修养好的作家往往能够像你们控制一台奇妙的、复杂的机器一样,对自己的各种欲望进行安排,实行一种统筹规划。节奏在你们那里既是形式又是内容,既是手段又是目的。我希望你们身在生活中,能忠诚地记录自己的心路历程,记录自己攀登的足迹,记录自己的生命和独特的心灵世界。

一个真正的作家、诗人,可以不写自然,但要仍然能让人感到他是一个大自然的歌者。他的那种柔情,遍布在每一个细胞里,这就是艺术细胞。一个优秀的作家也罢、诗人也罢,如果他在生活中真的感到了什么,真的在激动,那么读者自然会在阅读时不会烦腻,就一定会像他一样始终兴致勃勃。艺术的敏感,源于生命深处的激情。我的散文集《漂泊杂记》,就是自己在人生真正激动之际完成的。

……

初逢艾芜老后,我这个“初生牛犊”成了他家的常客。从布后街2号搬至四川省文联宿舍,老人家一直像关心儿子般关心、教诲着我。记得那是1986年的冬季,我所在部队辖下的7322厂在成都三瓦窑举办一期为期半月的“职工业余文学创作骨干讲习班”。那次,我不揣冒昧地去请艾芜老为讲习班上一堂课,没想到老人家痛快地答应了。以上是我从当年艾芜老那次授课记录里选取的片段,它无疑表现了老作家高度的修养与智慧,亦表现了一代文豪至深且又超拔的生命境界。

作为当时讲习班的一个组织者,我参与了艾芜老为我们部队企业普通职工业余文学作者授课的全过程。我从他身上获得了一种超人的、神奇的力量。这力量就是对艺术充满了燃烧般的热情,并葆有着探险般兴趣的一个真正艺术家心灵上的“朴素”“执着”的刻度。一堂生动的讲座,在我的认知里打下了深深的烙印。像一些伟大的艺术家一样,艾芜老总是在使我们深深惊讶的同时感到阵阵羞愧。他创作的质量与数量 (当时自己统计,艾芜老半个世纪来创作了近两百篇短篇、九部中篇、四部长篇、五部散文特写集),他的创作精神,特别是渗透在这些创作中的高贵灵魂,总让我们产生深深的自卑。一句话,艾芜老是一位有着惊人的耐性与顽强,是将整个生命都化为了文学艺术的人,其灵慧的文学作品平淡无奇且又绚丽之极,它是被沧桑积淀下来的艺术“舍利子”。

艾芜老,谢谢您!是您教我深悟:艺术的多元,并非精粗不分,最后留下来的依然是完美与卓越,而不是那些故弄玄虚的矫揉造作之作。艾芜老,您作品的光芒永远在您“朴素”而真诚的内心与把握之中,永远无私地照耀着我们!

平凡的“小事”,令人终生激动的怀想

每每去见艾芜老,对我而言都是一个让人深受教益的过程,老作家的纯真和无怨无悔的执着与我的精神追求相融。因此,作为晚生的我常常不揣冒昧地走到艾芜老的身边。艾芜老年岁大了,可他依旧笔耕不辍,每次去拜访,总见他埋头写作的身影。在艾芜老身上,晚霞与朝霞同样艳丽——因为它们是根本没有区别的。许是与老人家接触得多,特别是他对我点点滴滴的帮助更多,让我永远也走不出那感恩的诸多“小事”……

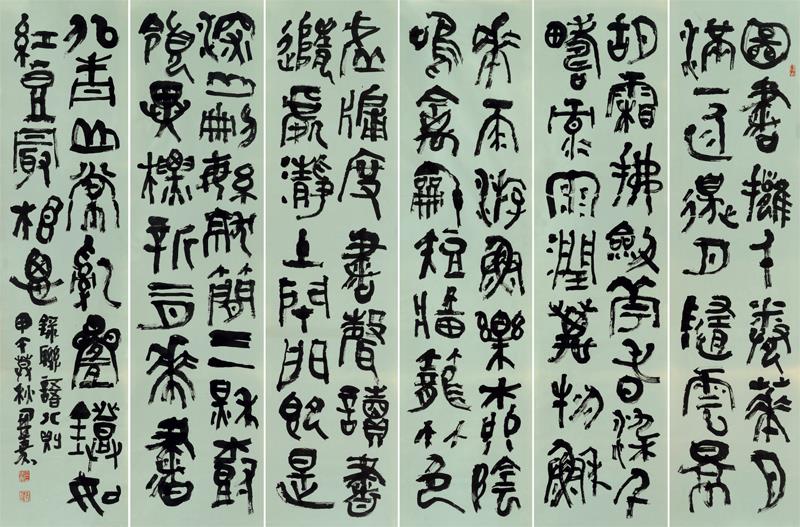

1979年2月17日凌晨5时,震撼世界的庄严而又神圣的对越自卫反击战打响。这场反击战中发生过许多感人弥深的故事,1976年暮秋始至1988年阳春止,我曾六易其稿写就了一部被尹在勤先生在该诗的序中称赞为“能让大兵们含着热泪去读,读过之后,会从中汲取一种精神力量”的长篇叙事诗《边界,有一轮残月》(四川大学出版社1988年7月第1版)。创作这部长诗期间,我曾多次聆听过艾芜老的教诲。“保家卫国,这是全国人民特别是我们士兵心灵深处都收藏的关于祖国母亲的神曲:精忠报国。一个士兵诗人,你将自己的爱寄托在自己的长诗中,这是令人高兴的。”于是,在长诗出版之际的1986年4月27日,艾芜老为我题写了“言士兵之志,抒士兵之情;唱士兵之歌,作士兵的诗人”的嘱托;又于1986年6月6日,重新题写了“《边界,有一轮残月》,是一首长诗,它出自一位青年诗人之手,而这位青年诗人还是一位士兵,这是难得的。他如今又在百花园里,开放了一株新花,我表示热烈的欢迎!更需他努力写作,写出更多更好的作品”的《我的贺词》。

太阳是沉默的,所以中国也沉默。中国拔地而起,高高屹立在这个星球上!作为中国军人,就是因为倾心于太阳,渴望中国就像这星球上不落的太阳,故中国咆哮了!人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。对越自卫反击战爆发了,作为士兵诗人,我的心与身亦飞到了硝烟弥漫的前线。这期间,我在艾芜老的感召下,于前还写了一部以讴歌“钢铁战士”李启为主题的叙事长诗《火中的山鹰》。

《火中的山鹰》早于《边界,有一轮残月》,这部诗的创作渗透了艾芜老的心血,长诗十四章,每章老人家都为我提出了详尽的修改意见,并进行了认真的审读。这鲜为人知的“小事”让我常常浸润于怀想与感恩的交织中。艾芜老,像所有伟大的艺术家一样,对青年后学者的关心、爱护与扶植,那是用心血培育啊!

被关心爱护与扶植总是值得庆幸的。他谦和而无私的帮助,让我悟出了艾芜老的品德:在平凡中有崇高,微小中存高尚。记得长诗《火中的山鹰》,1985年10月在四川少年儿童出版社公开出版时,一印就是8600册。这部长诗由艾芜老亲笔作“序”,原文如下:

马安信这位年轻的诗人,完全是自己勤奋学习,以惊人的毅力,走上了成功的道路。他读初中那一年,正开始了“文化大革命”,没有从学校学到什么,是可想而知的。1969年,他正16岁,报名参加解放军,养过军马,当过文书,又任过排长、助理员、宣传干事等职务。一直到今天,尤其热爱诗歌,尽量利用业余时间,不放弃一分一秒,学习古今中外的优秀诗作。我国的《诗经》《楚辞》《汉乐府》、唐诗、宋词、元曲、明清民歌、现代诗人的名作以及外国的翻译作品,他都下苦功读过。有的是他喜欢的作品,还整篇整段抄写在记事本上,使每一优美的句子,每一精确的字眼,都能深刻记忆,经久不忘。他这样在记事本上抄录诗歌,有六年左右的时间,抄满了四百七十本,令人为之吃惊不已。年轻的解放军诗人马安信如此勤奋学习,走自学成才的道路,取得这样的成绩,是难能可贵的。

马安信有渴爱诗歌的炽烈热情,有长期学习到的诗歌写作技巧,又有十多年不脱离部队的丰富生活,再加利用业余时间坚持不懈地写作,创作了大量的优秀诗歌。从1972年到现在,个人在全国各地报刊发表了六百多首短诗,出版了长篇叙事诗四部:《红枣歌》《草原的故事》《拆地狱的人》和《十五月儿缺》。另与他人合著出版短诗集《彩霞万里》。他不仅写短诗、长篇叙事诗,还写诗的评论文章,已发表了百篇以上。另外还写散文、报告文学以及新闻报道,都表现出大量的工作成绩。现在马安信同志又有反映对越自卫还击战的新作长篇叙事诗《火中的山鹰》问世,我祝贺他的成功,相信这部题材新颖的长诗一定会得到读者的欢迎。

1985年5月5日于成都

仿若一块赏心悦目的美玉,胜过世间的灵山秀水、春花秋月。就是这篇不足八百字的短序,使我永生永世不敢忘怀。长诗出版前的1985年“五一”国际劳动节过后,我随领导下部队采访,5月7日才归成都。归家的那天中午,战友送上了一封印有“艾芜亲启”的旧信封,当我倾听着战友的描述,并从旧信封中取出艾芜老为我《火中的山鹰》所写的“序”之手稿,我落泪了,为一代宗师的高尚品德所深深感动!

原来,“序”之手稿艾芜老于5月6日上午写完,他为不影响出版周期,便于下午接见完张效民后,亲自从红星路四川省文联宿舍送至羊市街21号大院我的部队宿舍地,“序”之手稿打印校正完,我于晚上又去艾芜老家请他订正后取回。一位近八十岁的老人——文坛泰斗,竟为了一个小兵的书稿事步行了七八里地。谁敢说,它只是件平平凡凡的“小事”?它,也许有人一辈子也不会做到!它,给了我生命的激情和创作的勇气,让我的灵魂在这里重铸,让我的人生价值观在这里真正确立!它,更令我深深地思忖:说不定哪一天我会化成一棵树、一根草,或者一粒沙,永远留在这片土地上,然即便如此,可我定然会无怨无悔,因为我的灵魂里永远有艾芜老亘古不灭的品格!

艾芜老走了,永远地走了!三十多年了,我内心的疼痛真如对越自卫反击战一样弹片横飞——每每都想以从熔炉里或炼狱中溅出的钢花般的诗句讴歌他……

“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着! ”艾芜老——臧克家诗中永远活着的人!