悠远古琴,青绿长裙,舞者眉眼清冷,朱唇一点,甩袖入画中,瞬间把我们带入千年前的繁华……古代与现代、艺术与梦想,在小小的舞台如画轴般徐徐展开,时空交叠,从一个点出发,洇染出全人类都能感动的文化之美。

文化的符号

2022年央视春晚,源自宋代名画《千里江山图》的舞蹈诗剧《只此青绿》选段“青绿”一出场,惊艳全网。同时也带火了一个专业舞蹈动作——青绿腰。舞者上半身后仰,两腿重心压至最低,缓慢将上身贴近地面,角度直至与地面平行,仿佛醉卧于山水之中,又仿佛在半空中翩然滑翔,让人惊叹叫绝,无限遐想。舞者们刚柔并济,收放自如,每一个稳健的步伐,似乎都代表中华优秀传统文化的一种沉淀,唯美细腻地述说着中华五千年的文化底蕴。

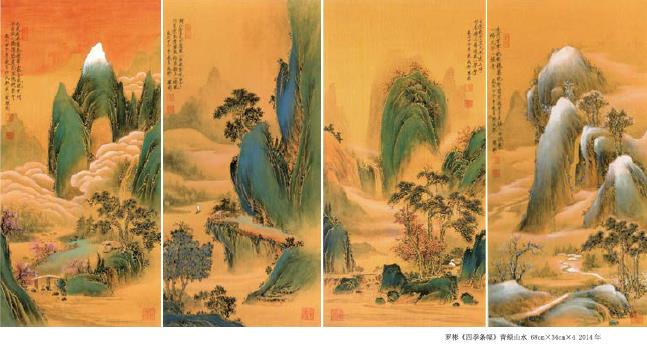

《只此青绿》立意深远,背景取自北宋天才画家王希孟传世的唯一作品《千里江山图》。青绿山水是中国古典美学的特有符号,而王希孟的《千里江山图》则是其中巅峰之作。他在设色和用笔上继承了早期唐代的传统“青绿法”,即以石青、石绿等矿物质为主要颜料,层层叠染,敷色夸张,具有一定的装饰性,被称为“青绿山水”。

《只此青绿》群舞将《千里江山图》中的山水转换出来,抽象成唯美的女性,曳地长裙、高耸的发髻,将古宋与现代审美符号中的简约与高雅叠合在一起。裙袖如山水之叠绕,衣袂如云气之飘然。舞动如泼墨,如皴染,处处呈现了创作者的文化匠心。无论衣饰,还是舞姿,都在孜孜以求打通文化在时空上的阻隔,将文化符号的通感挥洒到了极致。正是这样跨维度的文化自信,使这台舞剧不仅感动了中国人,也感动了外国人,来自于人性和历史深处的无地域性的美在此具有了普遍意义。

在该舞剧中,无处不在的“中国韵”发散出独一无二的中华文化艺术之美。《只此青绿》中舞蹈展现的肢体韵律美,每一位舞者,都像是一座青绿山水的化身。“韵”作为中国美学的一个重要范畴在南朝时期已出现,但真正成熟则是在宋代的绘画美学发展中,尤其是宋代文人画论的兴起,由于诗和禅的介入,“韵”有了独特的深厚审美内涵,从而奠定了文人画的审美规范。《只此青绿》全剧用古典文学的叙述方式,采取了时空交错的叙事结构,传统艺术的当代表达,写意传神的意念流动,构建起“中国即世界”的文化符号。

文明的升华

要深刻理解《只此青绿》,须深知中华文明。陈寅恪有言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”这一建构在中国历史长河上的舞蹈诗剧,是植根于东方文明的深厚沃土,而剧中洇染弥散开来的浓郁古典风情,亦是中华文明之精华的文化呈现。如果我们只读懂了舞蹈之美,只是得其皮;唯有读懂符号之美后面的文明气象,才算得其骨。走进《只此青绿》必须要走进历史,要了解我们滥觞的源头。

宋朝,堪称中国历史上最精致的朝代,它有着最婉约的艺术,最浪漫的词曲。中国十大传世名画,宋朝就有两幅,一幅是《清明上河图》,一幅就是《千里江山图》;一个现实,一个理想;一幅是中国古代社会全盛时期的真实写照,一幅是中国文人理想世界的缩影。宋徽宗成立世界上第一个皇家画院——翰林书画院,为我国的绘画事业作出了重大贡献。中国的花鸟画在宋朝达到了一个顶峰。而在文学上,宋词继唐诗之后,成为又一座高峰。同时,宋代还是我国传统文化发展的巅峰时代,瓷器、哲学、教育、科学、医学百花齐放,达到前所未有的高度。

当今,中华文明的许多瑰宝,都给予了当代文明深刻的影响。这些文明瑰宝,许多都能回溯到两宋时期。譬如,山水画代表着宋代美学最核心的部分——“浅、淡、质、素”,它的影响力贯穿到宋代生活的方方面面。如今,部分由日本美学传递而来的大巧若拙的“侘寂之美”“匠人精神”,都能在宋代器物中找到源头,而宋的极简风格也与当代审美丝丝入扣……追本溯源,在中国本土的思想传统里,艺术与生活、创造与欣赏从来都是内在融通的。从一定意义上说,中国古典美学就是一种“生活美学”。

高度的文明产生高尚的文化,而倡导与推动高尚文化的繁盛,本旨是为了升华文明的维度。当今中国,迎来几千年不遇之盛世,中华文明在与世界其他文明交融之际,也正值蝶变升华的关键之机,经过一百多年的蛰伏,必将再一展浩荡蝶美。正是为此,我们为作品赋予了文化兴国的特殊价值观,“青绿山水”便是此中翘楚。

梦想的格局

中国山水画是中国人情思中最为厚重的沉淀,古典的东方哲学和美学思想滋养了它的精神内涵。《千里江山图》作者王希孟作此画时才18岁,真可谓是“天作之合”。没有王希孟18岁的大欢喜和大惊讶,就没有《千里江山图》。画中青绿山水的呈现,能窥得人类对生命的探索和追问,展现身心统一,古人的“天人合一”和“道法自然”。这么小的年纪,不仅有宏观把握画面的超强本领,而且具备在细节变化中统一全局的协调感,绚丽的色彩和工细的笔致表现出祖国山河的雄伟壮观,无所畏惧。可见,真是充满激情与梦想的少年情怀。

画卷中的每一道颜色,都要经历日夜无歇的反复提炼,以这样的诚心之色描绘的作品才能历经近千年仍璀璨夺目。舞蹈诗剧选它为创作主题,就是让大家了解为何它是青绿山水之最,为何它能够出现在2008年北京奥运会开幕式中。它不仅能展现中华民族的细致入微,还能展现泱泱大国的气势如虹。这幅画的背后,是我们民族延续几千年的匠心和坚守。重提“工匠精神”,使得扎根中华民族五千多年的匠人情怀,重新走入人们视野,重新被重视。复兴大国制造,重振强国风范。

元代的大学士溥光在画作后面的题跋中写道此画“可独步千载”。或许这幅作品的动机难免功利,但大胆创新,使其带有无与伦比的时间和空间穿透性。一定程度上,徽宗和希孟通过它,超越了死亡,来到了我们的面前,也在整个艺术史上确立了自己的位置。这也是所有不朽以及其创造者的殊途同归。《千里江山图》和《只此青绿》代表了中国古代对人与大自然的和谐,人与人和谐的最高梦想。如今,中国日趋强大,经济繁荣,社会安宁,这一切充分体现了“江山就是人民,人民就是江山”。回首看是中国,放眼望是世界,唯心中有千里青绿江山,方圆古今中华梦!