莫 妮

(中南民族大学管理学院, 湖北 武汉 430074)

0 引言制造业绿色化是当前长江经济带绿色发展的重要内容。长江沿岸过去集聚众多重化工企业,以牺牲环境保护为代价发展经济,阻碍了地方经济的高质量发展。近年来,国家重视长江经济带的绿色发展,出台《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》和《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》等相关政策和方案,规划和引导长江经济带的绿色发展,治理并保护长江生态环境,推进制造业绿色转型升级,支持发展绿色新兴产业,取得了一定的成效。然而,长江经济带制造业在绿色发展的过程中还存在一些问题,例如,地方产业空间布局不合理、部分传统制造业企业在绿色转型升级的过程中出现“不想转”“转不动”“升级难”的困难以及缺乏绿色关键核心技术等,这与长江经济带制造业的绿色技术创新能力不强有一定的联系。绿色技术创新对于推动地区产业升级[1]和提升企业绩效[2]等方面有重要影响。因此,探索长江经济带制造业绿色技术创新能力的提升路径,有助于推进长江经济带制造业绿色化,助力长江生态环境的保护和可持续发展,实现长江经济带的绿色发展。

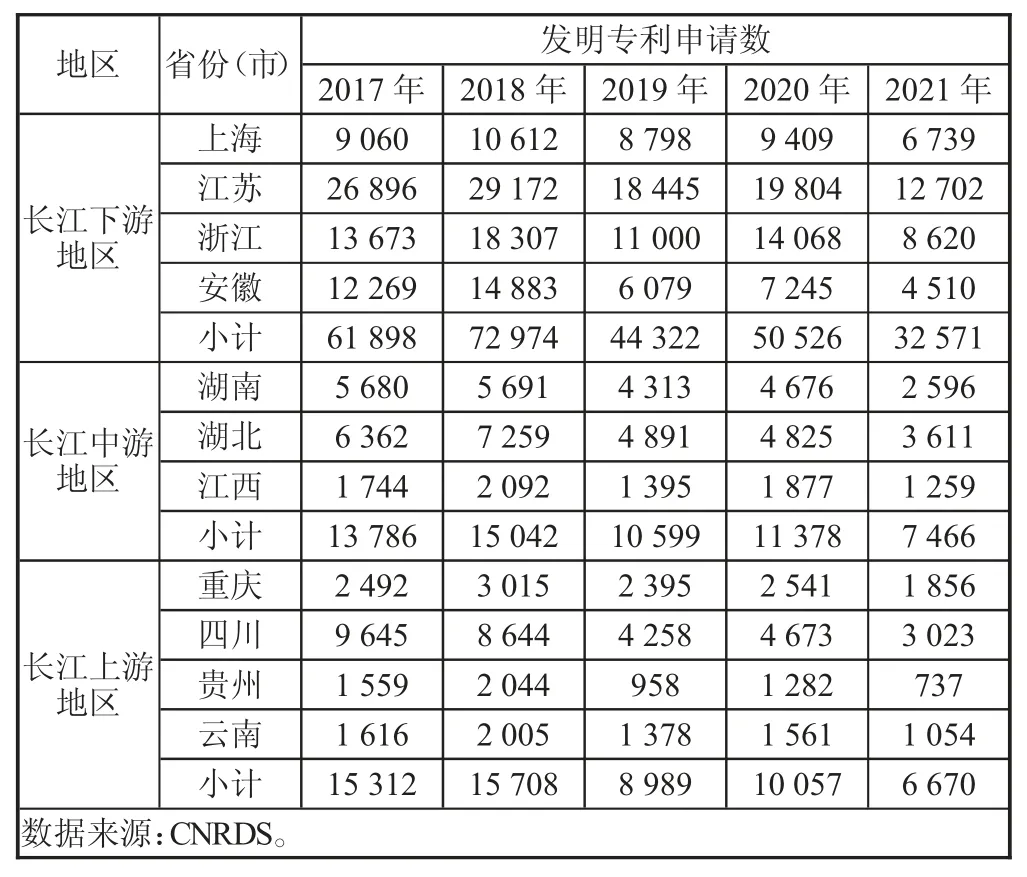

1 长江经济带制造业绿色技术创新能力的发展现状绿色技术创新能力是以绿色理念贯穿技术创新的全过程,降低技术创新活动中的污染及耗能的技术和工艺创新能力[3-4]。近5 年,长江经济带制造业绿色技术创新能力的时空发展特点表现为:在时间上具有一定的稳定性,在空间上具有不均衡性。本文考虑制造业在长江经济带各省份的产业结构占比较大以及数据的可获取性,从CNRDS 数据库选取2017—2021年长江经济带各省份的绿色发明专利申请数据,反映长江经济带制造业的绿色技术创新能力,如表1 所示。从时间发展的角度观察,各省份近5 年的绿色发明专利申请数存在较为稳定的波动变化,整体增长幅度有所减小。从空间分布的角度观察,绿色发明专利申请数从高到低呈东—中—西的空间梯度分布,长江下游地区的绿色发明专利申请数多于长江上游地区。

表1 长江经济带各地区绿色发明专利申请数 单位:件

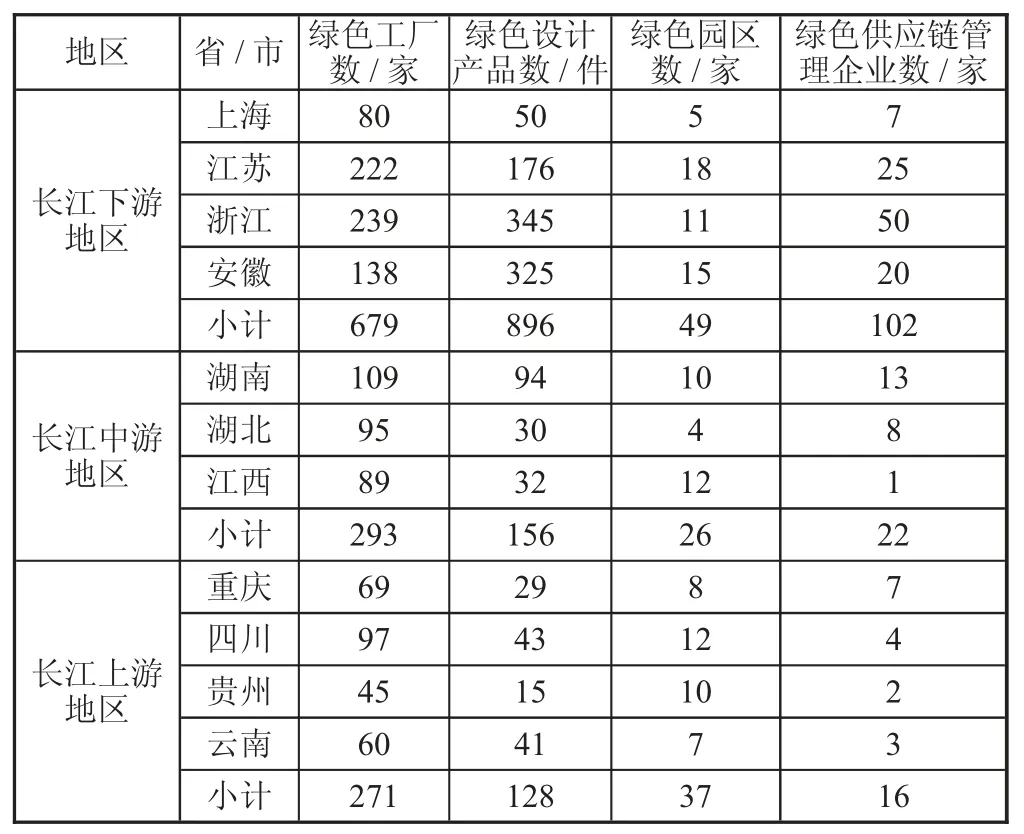

长江经济带制造业绿色技术创新能力的发展需要强大和完善的绿色制造体系作为基础支撑。绿色制造主体是绿色制造体系的重要组成部分,包括绿色工厂、绿色设计产品、绿色园区和绿色供应链管理企业,各主体的有机结合构成制造业绿色技术创新的基础。当前,绿色制造主体也存在空间分布不均衡的现象,如表2 所示。长江下游地区的绿色制造主体的数量较长江中游地区和长江上游地区多,绿色技术创新能力基础还有待进一步加强,地区之间存在差距。

表2 长江经济带绿色制造主体

2 长江经济带制造业绿色技术创新能力的问题分析2.1 市场导向不强,制度与市场协同有待加强长江经济带各省市目前出台相关的政策和方案来规划和引导地区制造业的绿色发展,并基于地区发展情况从财政税收、金融、产业、科技和土地等方面提供支持,但对市场导向的关注不足,制度与市场的协同度不高,制造业的绿色技术创新导向单一。例如,部分地区将经济绿色发展的投入与效益纳入地方经济考核体系,在一定程度上激励地方官员重视地方经济的绿色发展,推动地方制造业绿色化发展。但也可能使地方官员只注重提升经济考核绩效,忽视制造业绿色技术的市场供求情况,对产业发展的制度干预过多,盲目发展绿色产业,加剧地区产业同构化,造成地区资源浪费,容易恶化行业内竞争,不利于企业进行绿色技术创新。此外,企业由于与市场联系紧密,对绿色技术的市场供求敏感,但当前地方制造业企业对发展绿色技术的主动性和自主性不高,部分企业受到企业股权性质和制度因素的影响,对一些具有市场前景的关键绿色技术望而止步。同时,绿色关键核心技术和绿色关键核心零部件缺乏,研发难度和投资成本高,存在不确定性风险,超出了企业的承受范围。

2.2 部分企业环境责任意识不强,绿色发展理念有待提升长江经济带在生态治理与环境保护方面取得了一定的成效,但仍存在部分企业环保意识和法律意识淡薄、污染和破坏生态环境的现象,不利于企业进行绿色化生产,阻碍了制造业提升绿色技术创新能力。部分企业高管和员工忽视环境保护责任,导致企业生产经营管理过程中存在漏洞,表现在以下几个方面:

1)不使用、不完善和不维护治污基础设施。

2)选择地理位置偏僻且存在环境监管盲区的乡镇和农村地区偷排放污染物或进行污染物的跨区域转移。

3)对环境影响评价报告和污染物排放监测报告造假,联合第三方评价机构抄袭、编造和虚报企业的污染物排放及对环境的影响情况,干扰污染物监测设备工作,篡改监测数据。

4)隐瞒新化学物质排放,缺少或违法获取排污许可。

5)不配合地方环境监管部门调查,漠视群众的诉求和意见。

此外,部分企业因高成本及业绩遭受疫情冲击,不愿意引进和使用绿色生产技术和设备,部分地区相关部门的监管不到位也使得企业不重视环境保护。

2.3 区域壁垒阻碍了产学研金介协同创新质量的提高长江经济带各地方政府为实现制造业的绿色技术创新,推动当地的企业、高校和科研院所、金融机构、中介机构进行绿色技术的协同创新。然而,区域壁垒限制绿色技术的产学研金介协作的空间范围,不利于推进跨区域的产学研金介协同创新,地区制造业绿色技术创新能力的提升受制于区域的资源分布。长江经济带的资源区域分布不均衡,长江上游地区的自然资源丰富,具有发展清洁能源产业的天然优势,但缺乏保护且开发不足,人才、技术等创新资源稀少,当地制造业进行绿色技术创新存在障碍。长江下游地区的创新资源充足,但自然资源较长江上游地区少,当地制造业进行绿色技术创新的资源支撑不足。同时,地方的发展目标差异和发展差距以及地方保护主义,使得各地区之间存在行政壁垒和市场壁垒,阻碍了与绿色技术创新相关的区域要素和资源的流通,造成区域市场分割,绿色技术的跨区域产学研金介协同创新存在困难。

3 长江经济带制造业绿色技术创新能力提升路径3.1 制度和市场双向引导绿色技术创新能力的发展方向长江经济带制造业的绿色技术创新能力提升需要政府和市场的协同引导。政府应充分发挥绿色技术创新的制度导向作用。长江经济带为我国重大区域发展战略之一,其经济发展对我国的经济增长有重要影响。同时,长江经济带横跨东部、中部和西部,地区发展存在差距。当地政府可根据当前国内外制造业绿色技术创新存在的问题和需求,结合地方的资源要素、经济发展和科技水平等情况制定相关的政策和方案,因地制宜推进制造业进行绿色技术创新。此外,政府应在财政税收、金融、科技和基础设施等方面给予企业在绿色技术创新方面的支持和保障,帮助企业通过数字赋能,加速绿色转型。鼓励传统制造业进行绿色转型升级,促进战略新兴产业绿色化发展,扶持绿色环保产业。市场充分发挥绿色技术创新的决定性导向作用。市场能为企业提供绿色技术创新要素的供需信息,提升绿色技术创新企业的市场竞争力,实现企业绿色技术创新的价值[5]。企业进行绿色技术创新应面向市场需求,通过市场的价格机制、竞争机制、供求机制和风险机制筛选绿色技术[6],提升绿色技术创新资源的配置效率。制度与市场协同引导制造业绿色技术发展方向,将制度干预与市场选择相结合。地方政府在制定有关地方制造业绿色技术创新发展的政策和方案时,应给予市场作用的空间,强化企业绿色创新主体的地位,发挥其在绿色技术研发、成果转化、示范应用与产业化的决定性作用[7],提升企业在绿色技术创新上的选择主动性,关注市场对绿色技术创新的发展需求。

3.2 企业内外协同监督,增强绿色技术创新能力的提升动力长江经济带制造业的绿色技术创新能力提升需要企业内外协同监督。企业是制造业的基本单元,企业的环境责任意识不强,缺乏绿色发展理念会影响到制造业的绿色技术创新能力的提升。

3.2.1 企业重视和强化内部监督

1)企业强化自身的环境责任意识,重视绿色发展,在谋求发展的同时关注企业活动对环境的影响,增加对绿色技术创新的资源投入,将企业环境责任融入企业战略管理体系和创新管理体系之中,使企业的技术创新体系实现向绿色技术创新体系转变[8]。

2)企业改进不利于环境保护的生产管理方式,依据企业自身情况进行改革,提高绿色发展效益;传统制造业的企业积极进行绿色转型,引进绿色生产技术、绿色生产工艺和绿色生产设备,对产生的污染物进行监测和处理,减少对环境的破坏和污染;新兴产业企业积极使用绿色材料、绿色零部件和绿色制造装备,推进产品绿色化、低碳化。

3)企业将环境保护作为企业内部控制活动的重要内容,内部有关部门加强对企业活动的环境影响监督。

4)企业高管增强环境保护意识,通过制定相关的企业管理制度和自身行动带动员工提升环境保护的责任感,积极开展相关的环境保护培训教育和宣传,提高企业人员的环保意识。

3.2.2 企业充分利用外部监督,督促自身增强环境责任意识

1)积极向社会披露环境责任报告,保证内容公开透明,积极配合政府有关部门的监管,接受媒体和公众的监督,让社会在企业绿色发展的过程中发挥外部监督作用。

2)政府通过法律和行政手段督促企业改进不利于生态环境保护的活动和行为,对企业破坏环境的行为进行相应的处罚,要求企业进行整改,为企业当前整改存在的难点提供相应的帮助。

3)媒体通过多渠道报导企业的绿色发展情况,对于企业不利于环境保护的行为进行曝光,督促企业进行绿色发展。

4)公众可以通过信访、平台投诉等方式监督企业行为,减少企业的污染行为。

3.3 跨区域产学研金介协同创新,驱动绿色技术创新能力稳步提升长江经济带制造业的绿色技术创新能力提升需要跨区域产学研金介的协同驱动。

1)需要“强内”。长江经济带各地区培育和壮大绿色技术创新主体,加强各绿色技术创新主体的协作,提升绿色技术创新实力。培育绿色技术创新示范企业,发挥企业在绿色技术创新的带头作用。高校和科研院所培养与绿色技术相关的专业人才,积极进行与绿色技术相关的研究。建设绿色技术创新平台,地区原有的技术创新平台,如技术创新中心、重点实验室等,可拓展至绿色技术领域。跨区域共建绿色产业园区,利用信息技术搭建虚拟平台,整合各类绿色技术的创新资源。政府引导和推动绿色技术产学研金介的协同创新,企业与高校、科研院所进行合作,企业为高校和科研院所提供绿色技术的市场渠道和市场信息,高校和科研院所为企业培育绿色技术人才,提供与绿色技术有关的知识,与企业联合攻关绿色关键核心技术。金融机构和中介机构为企业进行绿色技术创新提供资金支持和相关服务,拓宽绿色技术创新的融资渠道、市场渠道和人才渠道。

2)需要“扩外”。长江经济带各地区加强合作,促进区域发展一体化,助力绿色技术的跨区域产学研金介协同创新。地方政府打破区域行政壁垒和市场壁垒,实现与绿色技术相关的资源流通,弥补地区资源分布不均匀的缺陷,依托都市圈、城市群等空间载体,推进绿色技术跨区域产学研金介协同创新,提升区域制造业的绿色技术创新能力。地方政府联合进行跨域生态治理,发现当前跨域生态治理存在的难点,求同存异,共同解决当前存在的问题,带动当地与绿色技术相关的产学研金介跨区域协同创新,促进制造业的绿色技术创新能力发展。东部、中部和西部的绿色技术创新主体进行跨区域合作,西部地区的企业可以和东部、中部的高校、科研院所合作,补齐西部地区企业绿色技术创新的短板,东部和中部地区充分挖掘和利用西部地区的清洁能源,助推当地制造业的绿色技术创新能力提升,实现区域的创新资源与自然资源优势互补。西部地区企业还可以与东部地区的金融机构和中介机构合作,利用东部地区的资金优势和市场优势,拓宽绿色技术创新的资金来源和市场渠道,这样的方式有利于持续提升西部地区制造业的绿色技术创新能力。

4 结语长江经济带制造业绿色技术创新能力的提升需要政府与市场的双向引导,企业内外协同监督和跨区域产学研金介协同创新推动,从制造业内外部及多方面共同推进绿色技术创新能力的提升,实现长江经济带制造业的绿色发展和生态环境的可持续发展。