摘" 要:采用地理加权回归方法构建长江水质与各潜在影响因素关系模型,定量化各影响因素对水质的影响强度,并探索港口设施、工业和农耕活动对长江水质的潜在影响及影响程度的空间差异。结果表明,2017—2021年间,长江(安徽)经济带“1515”范围内水环境监测指标变化全面向好,初步实现“水清”建设发展目标,并在研究成果的基础上提出岸线水质保护工作的对策建议。

关键词:水质时空变化;岸线影响因素;水质影响要素

中图分类号:TP273" 文献标识码:A" 文章编号:2096-4706(2024)12-0160-04

Analysis and Research on the Influencing Factors of Shoreline Based on the Spatiotemporal Variation Characteristics of Water Quality

—Taking the Yangtze River (Anhui) Economic Belt“1515”as an Example

JIANG Wencong1, ZHANG Jianxin1, CHEN Junyun1, TIAN Xiaoxi2

(1.Anhui Fourth Surveying and Mapping Institute, Hefei" 230031, China;

2.School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, Wuhan" 430079, China)

Abstract: It uses geographic weighted regression method to construct a relationship model between the water quality of the Yangtze River and various potential influencing factors, quantifying the impact intensity of each influencing factor on water quality, and exploring the potential impact and spatial differences of port facilities, industrial and agricultural activities on the water quality of the Yangtze River. The results show that from 2017 to 2021, the changes in water environment monitoring indicators within the “1515” area of the Yangtze River (Anhui) Economic Belt have comprehensively improved, and the development goal of “water purification” construction has been preliminarily achieved. Based on the research results, countermeasures and suggestions for shoreline water quality protection work have been proposed.

Keywords: spatiotemporal variation of water quality; shoreline influencing factor; water quality influencing factor

0" 引" 言

为服务长江(安徽)经济带自然资源管理和生态文明建设,深入实施长江经济带发展战略[1],围绕《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》(以下简称“长江经济带实施意见”)中着力构建1千米、5千米、15千米“三道防线”建设目标,在长江(安徽)经济带“1515”(以下简称“长江经济带”)范围内,开展岸线水质影响因素分析工作[2]。考虑水质潜在影响因素,基于遥感监测和地理信息技术,利用地理加权回归方法构建岸线水质特征指标与潜在影响因素的定量模型,对长江(安徽)干流2017—2021年水质变化情况进行分析,探索港口设施、工业和农耕活动对长江水质的潜在影响,有效服务于长江(安徽)经济带发展,为长江(安徽)经济带的管理和决策、规划与实施提供强有力的技术支持[3]。

1" 研究区域与研究方法

1.1" 研究区概况

根据长江岸线功能区,研究区范围划分为长江(安徽)岸线1千米、5千米、15千米;其中涉及安庆市、池州市、铜陵市、芜湖市、马鞍山市5个地级市。以长江(安徽)干流范围水文监测站点及水质监测数据、2021年耕地数据、工业用地和港口数据等作为数据源。

1.2" 研究方法

依据《长江经济带实施意见》《长江(安徽)经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案》,选取邻近水源的耕地、工业用地、重点污染企业分布、污水排放情况及港口码头作为水质潜在影响因素,利用地理加权回归方法,以各监测点位作为监测单元统计邻近区域内潜在影响因素分布情况[4],构建长江水质与各潜在影响因素因果模型,定量化各影响因素对水质的影响强度[5],以评估判定各监测点位处水质的主要影响因素,并了解各影响因素对水质作用强度的空间差异[6]。

1.2.1" 线性回归分析

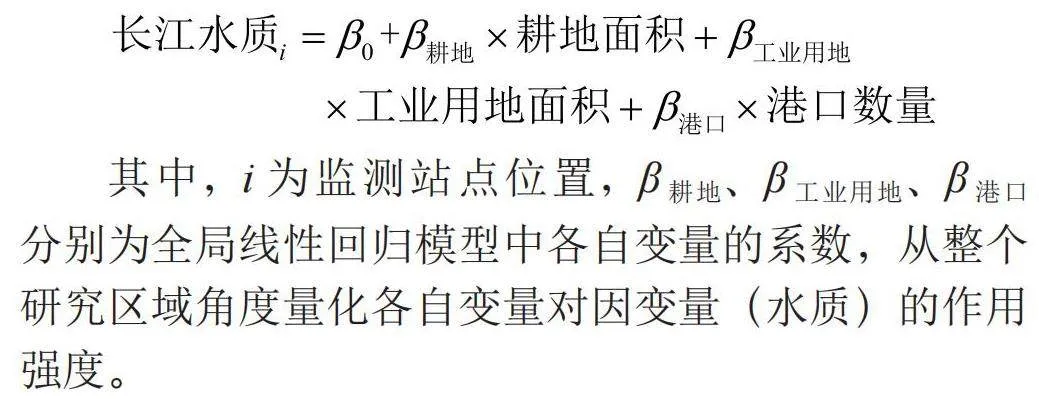

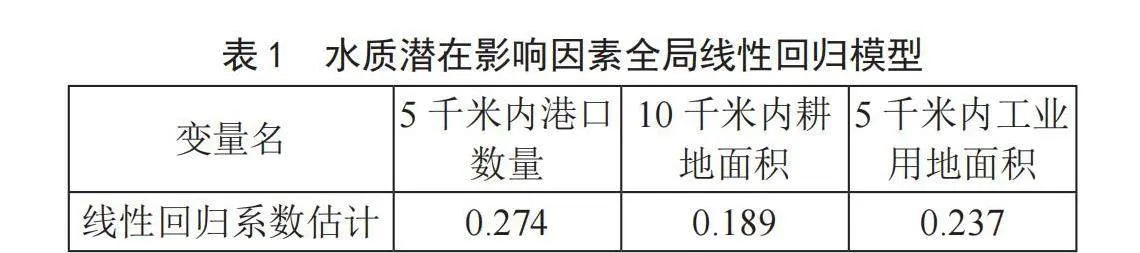

以水质监测数据为因变量,站点10千米内耕地面积、5千米内工业用地面积、5千米内港口数量为自变量,进行线性回归分析。通过构建全局回归模型,研究整个“1515”范围内各自变量对因变量的影响强度。

其中,i为监测站点位置,β耕地、β工业用地、β港口分别为全局线性回归模型中各自变量的系数,从整个研究区域角度量化各自变量对因变量(水质)的作用强度。

1.2.2" 模型构建-地理加权回归分析

在一般线性回归分析的基础上,采用地理加权回归分析方法构建模型。地理加权回归方法考虑空间异质性因素,反映变量关系随空间分布变化的特征。在具体解算过程中采用赤池信息准则(AICc)或交叉验证(CV)进行带宽优选,并结合指定核函数设置空间距离权重矩阵,对一般线性回归模型进行空间加权。

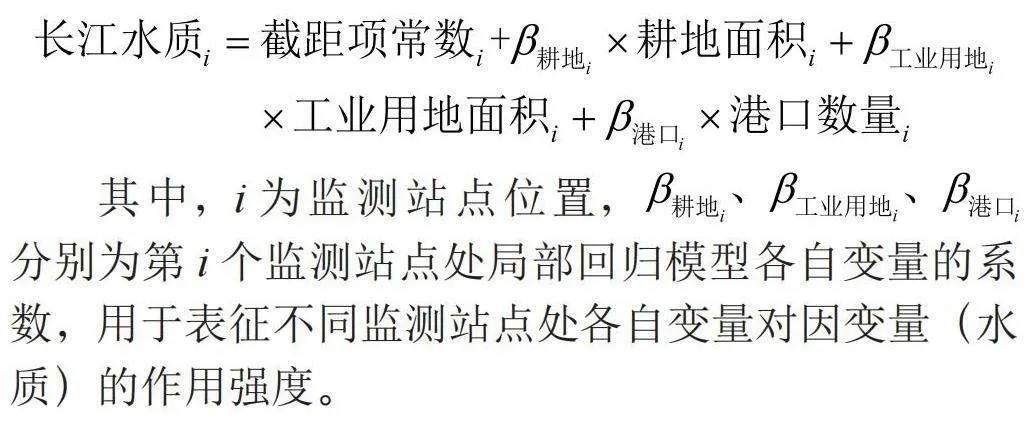

根据地理加权回归方法,以水质监测数据为因变量,站点10千米内耕地面积、5千米内工业用地面积、5千米内港口数量数据为自变量,构建回归模型进行解算,利用R语言中的GWmodel包完成建模过程。地理加权模型为:

其中,i为监测站点位置, 分别为第i个监测站点处局部回归模型各自变量的系数,用于表征不同监测站点处各自变量对因变量(水质)的作用强度。

2" 长江(安徽)经济带“1515”水质影响因素结果分析

2.1" 水质潜在影响因素分析

利用2017—2021年5年间的长江(安徽)干流水质监测数据,选取化学需氧量[7]作为长江水质情况的数据指标,对长江(安徽)干流2017—2021年水质变化情况进行分析,并探索港口设施、工业和农耕活动对长江水质的潜在影响。

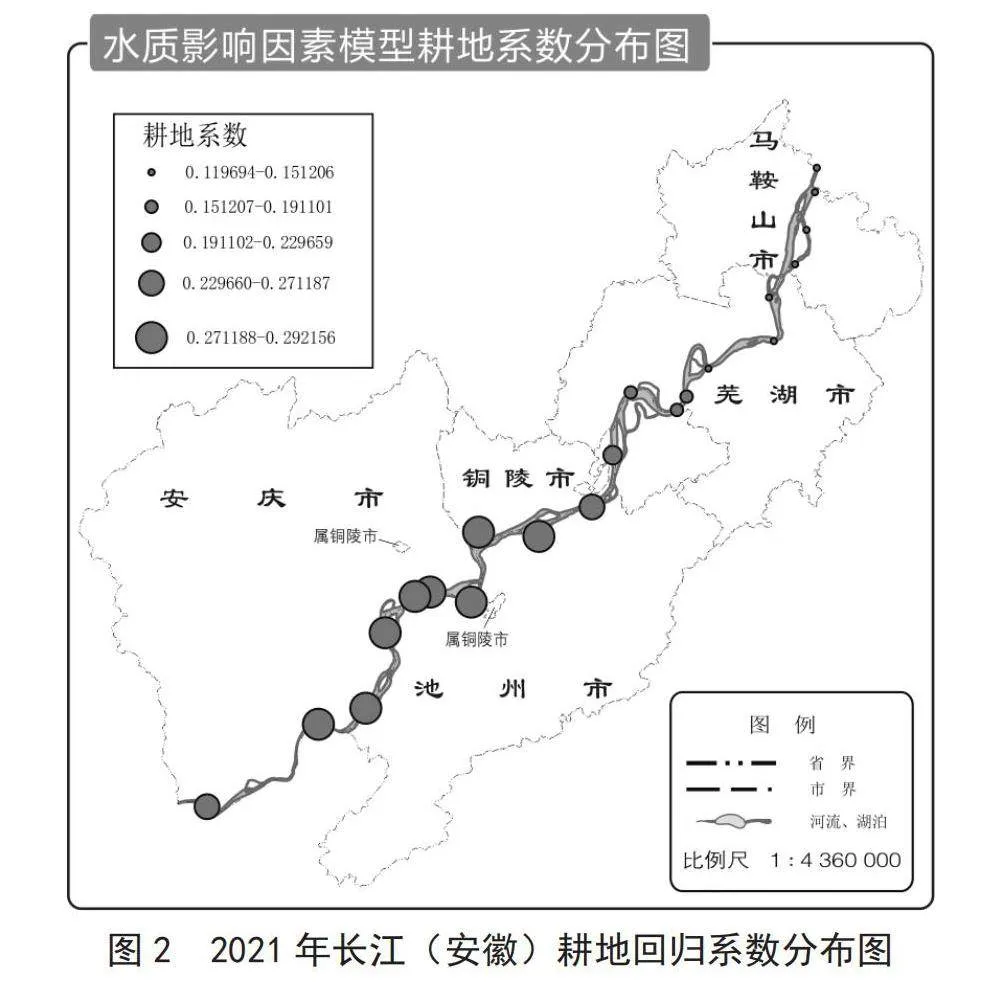

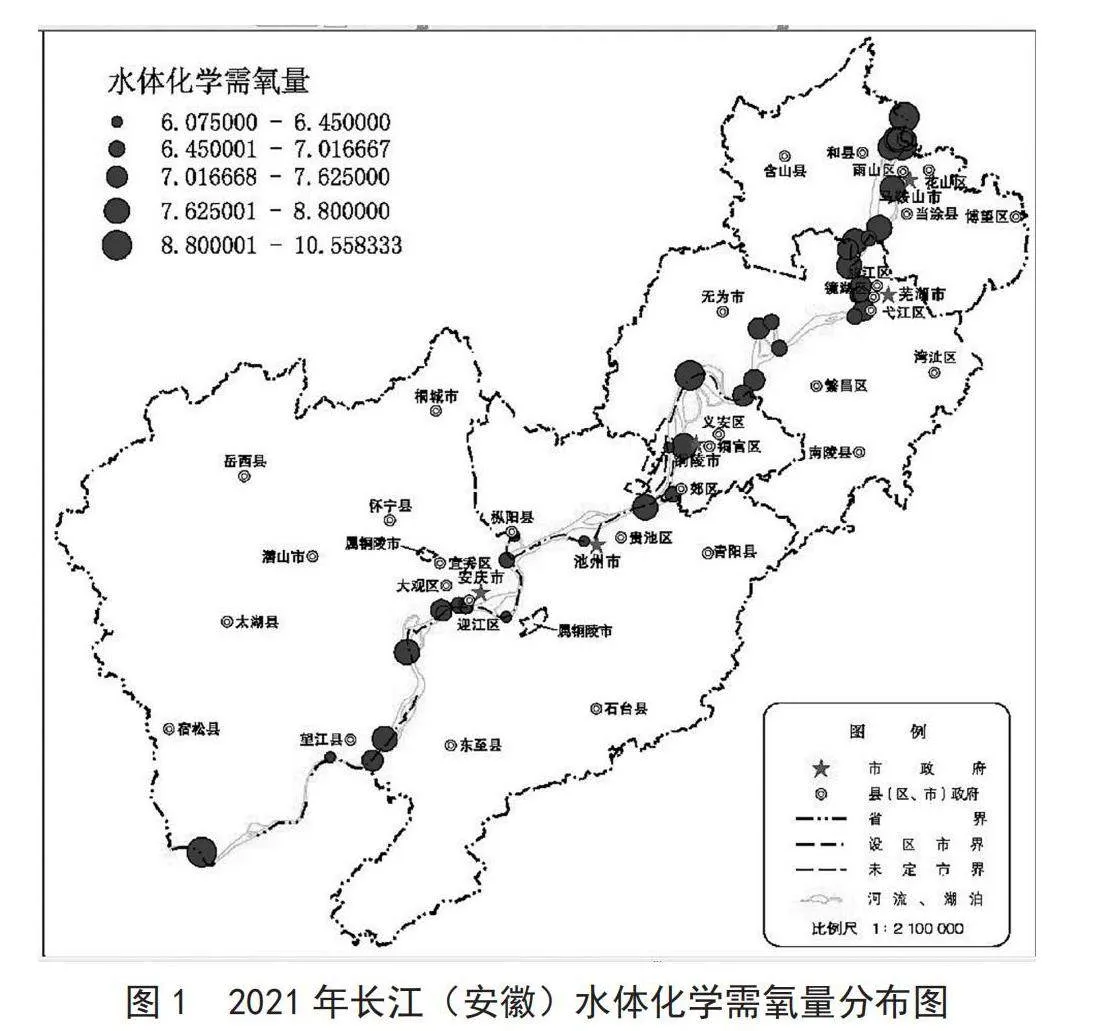

根据2021年度长江(安徽)水质监测站点数据,统计各站点全年化学需氧量监测数据的年平均值[8]。利用ArcGIS软件制图模块,可视化2021年长江(安徽)水质空间分布趋势,如图1所示(为了呈现更直观的效果,以下展示内容都是从研究区岸线选取20个站点进行可视化)。2021年,长江(安徽)干流的水质状况较好,化学需氧量年平均值基本在10 mg/L以下,上中游的水质情况略优于下游区域。根据监测站点的全指标评价结果,各站点水质评价均达到或优于Ⅲ类水质标准,长江(安徽)干流水质整体表现优良。

以长江(安徽)干流的水文监测站点为中心,统计一定距离内的港口数量、耕地面积和工业用地面积并将它们作为潜在影响因素的量化指标。上游港口设施在几处监测站点周边区域集聚,工业用地分布较少。下游有较多港口散布,且工业用地占地广,在多处站点周边均有分布,与下游主城区近江分布情况吻合。

2.2" 水质影响要素关系分析

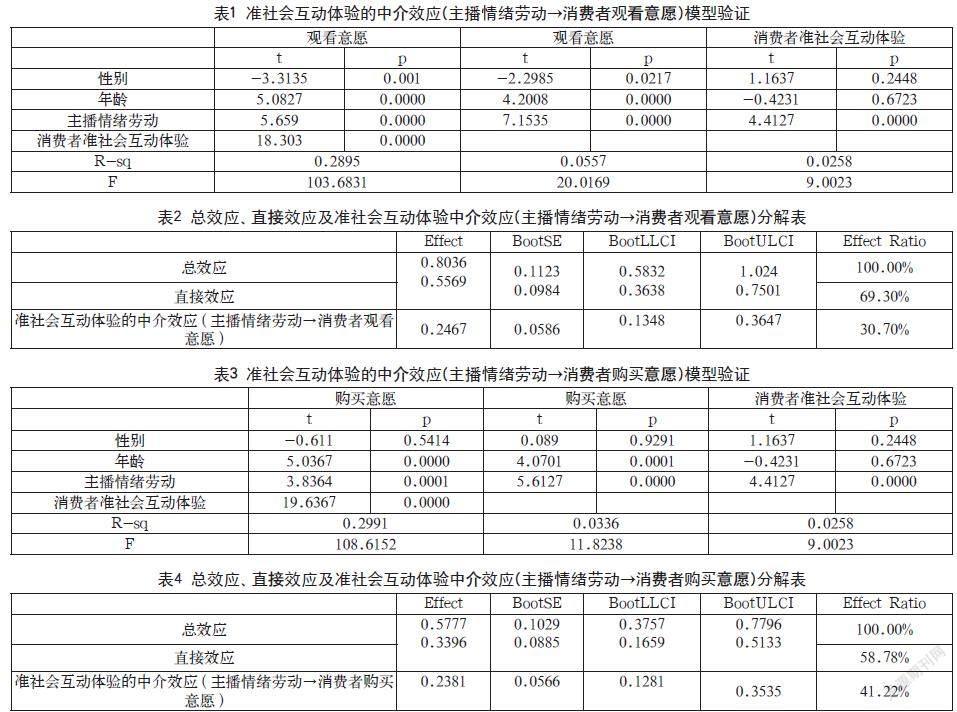

将2021年长江水质监测指标中的化学需氧量作为因变量进行全局线性回归,得到的模型回归结果如表1所示。港口数量、耕地和工业用地面积对化学需氧量指标的估计系数均为正,说明在长江(安徽)干流整体范围内,这三类产业在沿江区域的建设活动对水体化学需氧量的影响均存在正向贡献,即对区域水质存在负面影响。

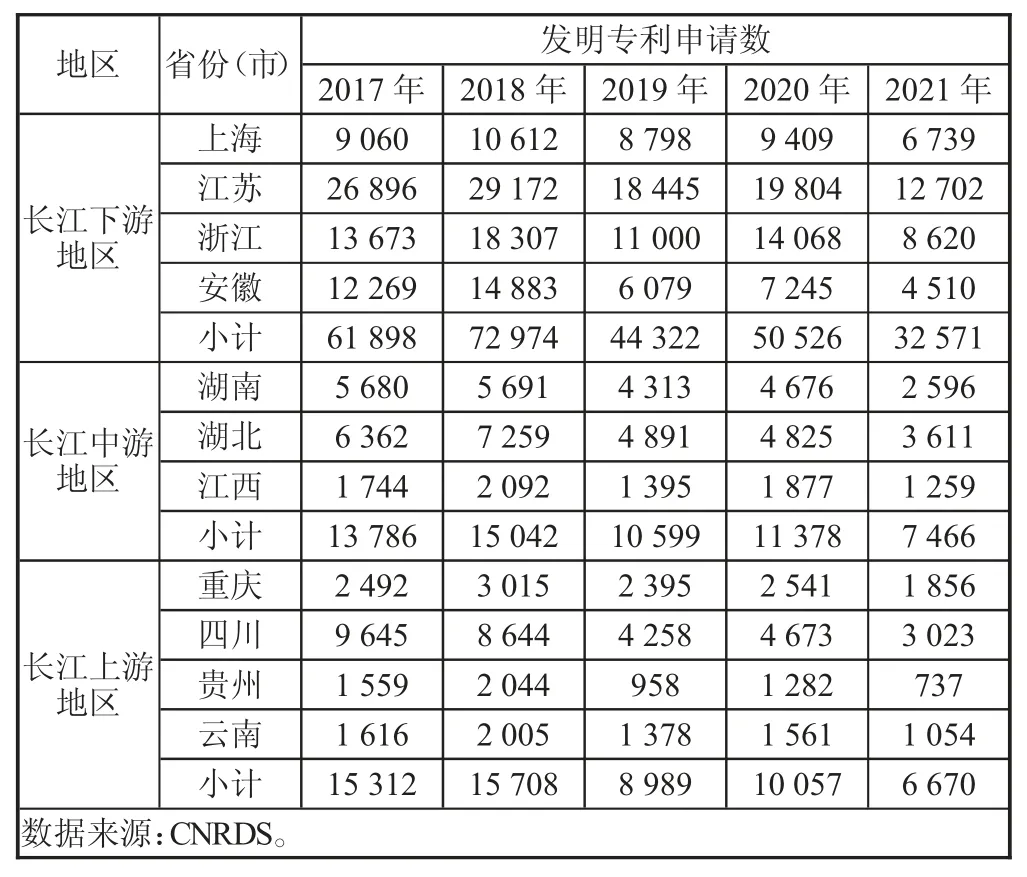

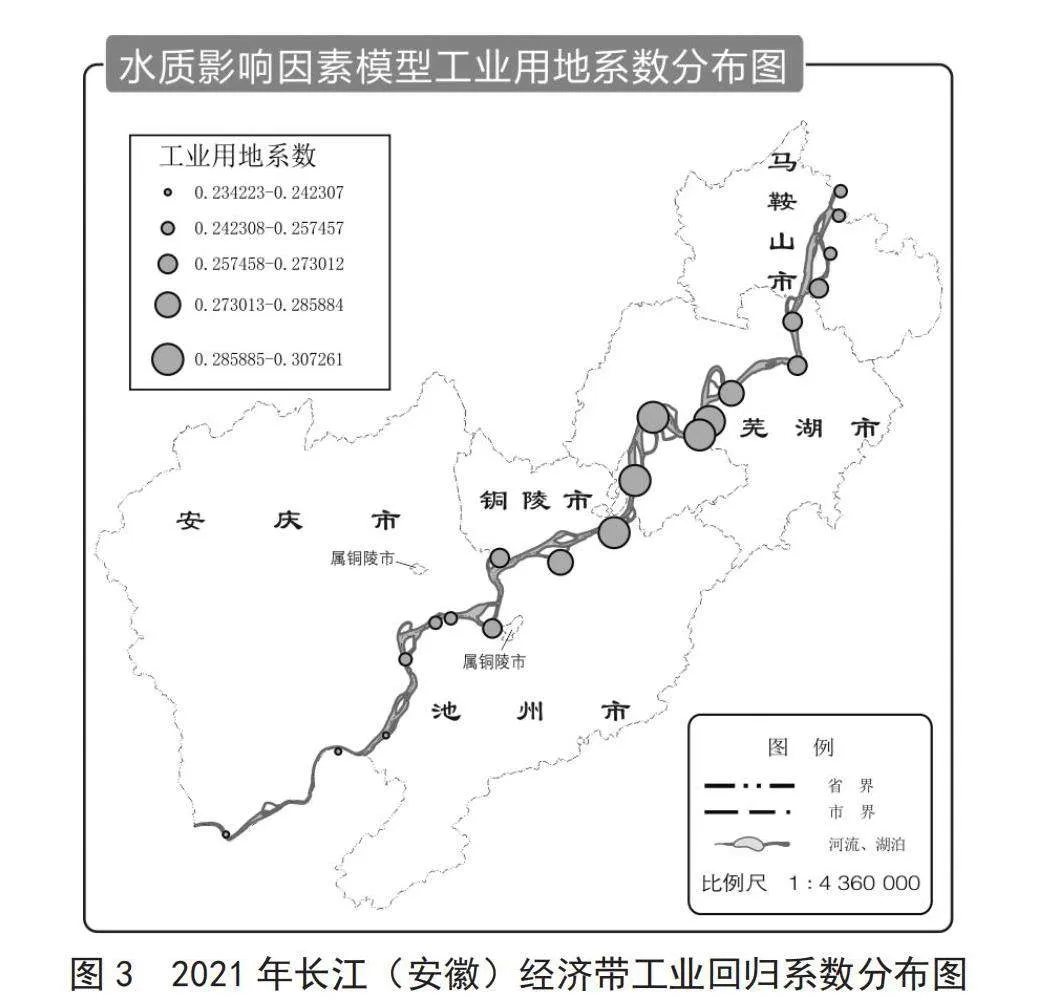

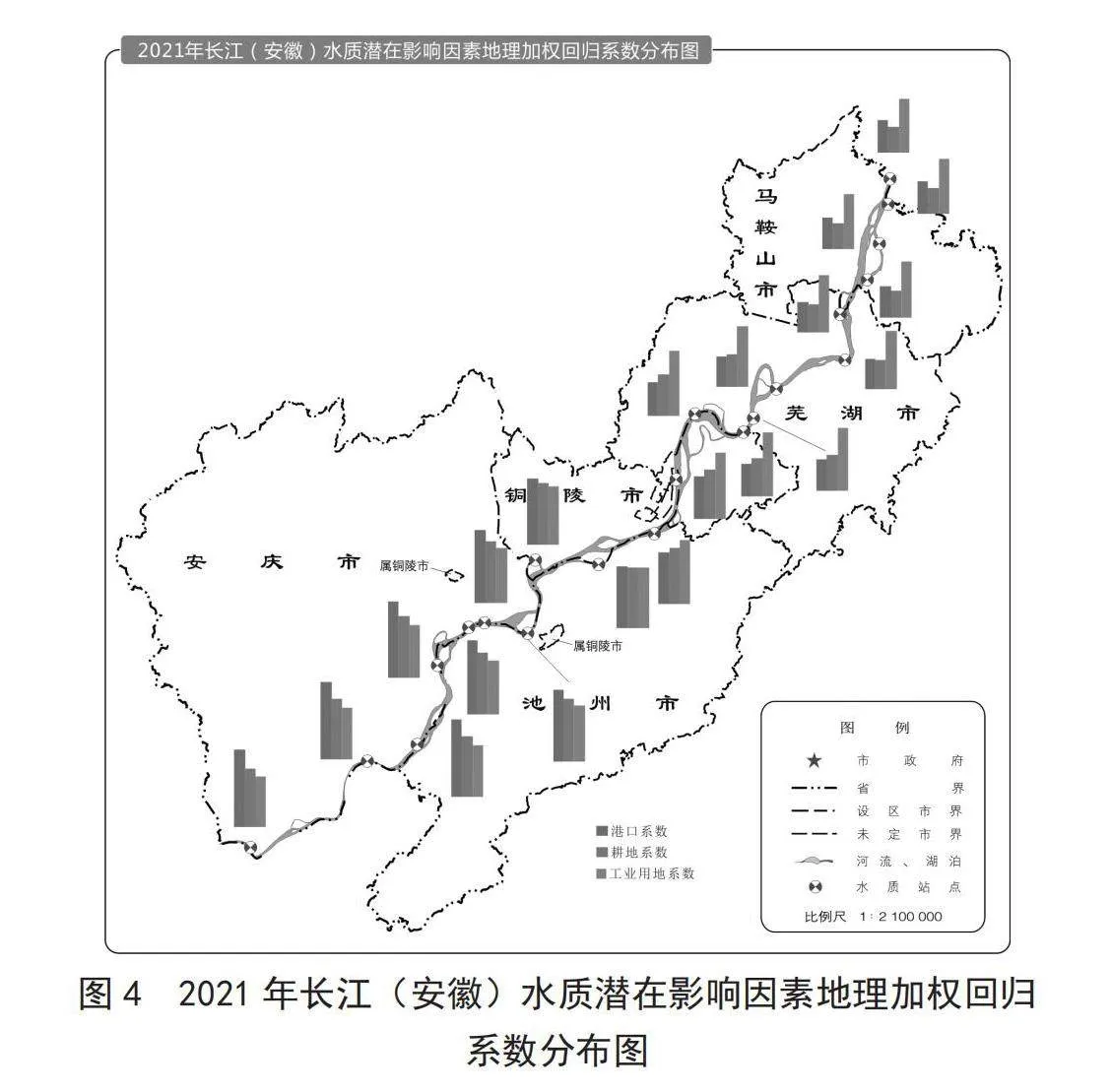

采用Gauss核函数并基于AICc准则进行地理加权模型的自适应带宽优选与回归解算,回归解算利用R语言中的GWmodel包实现[9]。回归方程的各变量系数分布如图2、图3所示。三类因素对水体化学需氧量的影响程度存在空间差异,且这三项因素在局部尺度上对长江水质均有负面影响。

利用ArcGIS软件制图模块,可视化出图2中港口因素对水质的影响自上游而下呈下降趋势,船运活动对长江(安徽)干流水质的影响在下游区域相对较小。该区域内的马鞍山市和芜湖市在港口活动治理方面进行了多年的港口船舶垃圾污水接收治理工作,管控船运垃圾和排污情况,发展绿色航运,在长江水质保护方面取得良好成效。与此同时,各市长江沿岸港口的关停治理工作也为长江水质保护提供助力。

农业生产活动对水质的影响在长江(安徽)下游区域相对较小。为了响应农业面源污染防治工作,长江(安徽)沿线各市均在农业生产管理方面制定了具体的执行措施,并实行定期上交监管报告的制度。依据各市农业面源污染治理情况,芜湖市、马鞍山市在措施的实施推进上效果较好,纷纷落实农肥使用和废弃物综合利用等改进措施[10]。如图2所示,在2021年的水质影响因素分析中该区域耕地分布对水质的影响较弱,证明农业生产活动对水质的影响得到了有效的控制。

长江(安徽)中游区域的工业生产活动对水质的影响明显,上游、下游区域的工业生产活动对水质的影响相对较小。图3中的影响程度分布表明工业对水质的影响和产业规模有关。工业用地分布以下游最多,结合废水处理能力、万元工业增加值用水量、万元GDP用水量分析,下游城市具有优势,中下游差异是由于地区的工业结构和生产技术更新影响了污染物的排放种类、排放量和具体的排污处理效果。

其中,“散乱污”企业整治工作大大助力了长江(安徽)流域的水质保护。根据2017—2021年间的企业数据分析,安庆市和芜湖市的中心城区为“散乱污”企业整治的热点地区。整体来看,芜湖市整治效果最为明显。池州市和马鞍山市整治工作的体量相对较小,可以加强治理力度,进一步提高治理效果。

同区域内各因素对水质影响程度的相对大小关系在空间分布上也呈现出差异性。如图4所示,上游区域内港口影响在三类因素中占主要位置,工业的影响排在最末;从中游区域开始,工业影响逐步占据潜在因素的首位;下游区域耕地的影响为最小。上游区域第一产业比重比下游地市大,耕地面积较多,所以农业生产因素对其产生的影响更为突出;中下游城市工业发达,所以产业活动对其产生的影响更为明显。

对比2017—2021年各项监测指标变化情况,自2019年起长江(安徽)水质情况得到明显改善,化学需氧量整体下降,并且良好状况保持得也比较好。对比2017年和2021年各监测站点每月水质数据的全指标评价结果,水质Ⅱ类及以上断面比率上升,截至2021年全年汇总比率达96.5%,水质变化趋势向好。整体来看,长江(安徽)水质治理保护工作取得了良好的成效。

3" 结" 论

根据水质时空变化呈现的分布差异特点,结合实地验证,岸线影响因素分析研究结果已应用于长江(安徽)沿线5市自然资源和规划局岸线保护工作,在长江(安徽)经济带生态保护方面取得了显著的成效,并针对所发现的问题,为岸线保护可持续发展提供了较为细致的差异化建议:

1)长江经济带上游港口整改进程相对较慢,需要进一步加强与推进港口治理工作。各地区整治工作进度不一致,治理程度和效果也存在差异,上游安庆市和池州市沿岸的港口活动对长江干流水体的负面影响程度相对较高。可以通过推进不同地区间协作与交流学习,充分利用下游地区工作经验,促进上游港口改造,提升港口码头污染防治能力,加快长江(安徽)经济带的绿色航运建设,保护长江(安徽)干流水环境。

2)长江经济带中游地区需进一步加强“散乱污”企业整治,加大产业结构优化的力度。进一步提高中游地区的“散乱污”企业治理强度,控制工业生产的水体排放,尤其是严防非主要水道的非法排污,逐步实现“水清”目标。同时引导和加大产业科研投入,加大产业优化力度,促进产业转型和实现绿色发展,助力水环境的改善效果再上一个台阶。

3)长江经济带上游区域农业生产对长江水质存在一些负面影响,需要进一步加强农业面源污染治理,以从整体上提升长江水质。建议督促加快上游尤其是安庆市的农业面源污染治理工作,以减少长江沿岸有机污染物的排放。

参考文献:

[1] 段慧,范力,向秋实,等.嘉陵江四川中下游段水质时空变化特征及影响因素分析 [J].中国沼气,2023,41(3):59-64.

[2] 马青梅.黔南州地表水环境质量现状及影响因素分析 [J].中国资源综合利用,2023,41(7):152-154.

[3] 宋君,陈沭,范玲.青岛市少海湖水质影响因素分析与评价 [J].山东水利,2023(8):9-11.

[4] 何柏瑶,赵怡,甘杨,等.新疆红山湖水质特点及变化规律研究 [J].化学工程与装备,2021(12):270-271+287.

[5] 张向宇,裴晓婕,陈新永,等.秦皇岛主要河流水质时空变化特征 [J].河北环境工程学院学报,2023,33(5):83-89.

[6] 张开鑫,吴德安,孙健,等.平原河网水系水质分布变化评价及其影响因素分析 [J].水利规划与设计,2023(10):59-65.

[7] 张鑫.环境检测化学需氧量测定方法影响因素分析 [J].黑龙江环境通报,2023,36(6):163-165.

[8] 王鹏,劳齐斌,吴俊晖,等.湛江湾水体化学需氧量分布特征及影响因素 [J].广西科学,2022,29(3):498-510.

[9] 王连华.化学需氧量测定结果影响因素分析 [J].化学工程与装备,2021(12):203-204+213.

[10] 朱洋洋,黄大勇.长江经济带农业面源污染的时空分异及影响因素研究 [J].无锡商业职业技术学院学报,2022,22(1):1-8.

作者简介:姜文聪(1987—),女,汉族,山东泰安人,工程师,硕士研究生,研究方向:地理信息系统、遥感在自然资源方向上的应用等。