DOI:" 10.13855/j.cnki.lygs.2024.03.001

摘" 要:中国的桃新品种选育研究始于20世纪50年代后期,截至2022年底育成775个品种,是大宗水果中自主品种市场占有率最高的树种。回顾分析了中国桃新品种选育研究的历史,育种目标的变迁,育种技术创新以及新品种选育成效。

关键词:桃;新品种;选育

中图分类号:" S662.1" 文献标识码:" A

文章编号:" 1002-2910(2024)03-0001-05

收稿日期:2024-03-25

基金项目:现代农业产业技术体系建设专项资金(CARS-30);江苏省农业重大新品种创制(PZCZ201727)。

作者简介:俞明亮(1965-),男,江苏姜堰人,研究员,从事桃遗传资源与新品种选育研究。E-mail: mly@jaas.ac.cn

Progress of peach breeding in China

YU Mingliang

(Institute of Pomology, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences/Jiangsu Key Laboratory for Horticultural Crop Genetic Improvement, Nanjing, Jiangsu 210014, China)

Abstract:The peach breeding program began in late 1950s in China, 775 varieties were bred by the end of 2022 according to published papers and documents. Peach is the highest market share of self-owned intellectual property varieties among main fruit trees. This article reviewed and analyzed the history of peach breeding, the changes of breeding objectives at different stages, the innovation of breeding technology as well as the breeding achievements.

Key words:peach; varieties; breeding

桃[Prunus persica (L.) Batsch]为蔷薇科李属落叶小乔木,原产于中国西部山区谷地。经过长期的生产栽培与自然演化,形成了丰富的品种资源。中国于20世纪50年代后期开始有目的、有计划地进行桃新品种的选育研究,经过几代人60多年的努力,育成了700多个品种,延展了果实成熟期,丰富了果实类型,成为大宗水果中自主知识产权品种市场占有率最高的树种,有力地促进了中国桃产业的可持续发展。

1" 新品种选育研究历史

根据可查阅到的资料,1956年配置的杂交组合开启了中国桃新品种选育研究进程。最早开展桃新品种选育工作的有西北农业大学、江苏省农业科学院园艺研究所、北京农业大学、江苏省里下河地区农业科学研究所,之后浙江农业大学、浙江省农业科学院园艺研究所、北京市农林科学院林业果树研究所、中国农业科学院郑州果树研究所等相继开展了桃品种选育研究[1]。1965年成立了“全国桃子育种协作组”,由全国12个省市的12家单位组成;20世纪70年代前后协作组工作受到影响,于1973年恢复,并根据当时的产业需求成立了“全国罐桃育种加工协作组”,召开了多次全国及南、北方分片的罐桃品种选育研究座谈会。1978年5月在江苏省南通市召开了“全国罐桃新品种培育研究专题座谈会”和“全国第一次桃育种座谈会”,之后的10余年,每隔2~3年召开一次全国性的品种选育研究座谈会。2007年5月成立了中国园艺学会桃分会,2008年启动国家桃产业技术体系,至今召开了20余次的交流研讨会,商讨育种目标、交流育种技术与进展,有效地促进了中国桃新品种选育研究。

2" 新品种选育目标

中国在开展桃育种工作的初期,即将鲜食和制罐品种的选育列入育种目标。早熟、优质是当时鲜食桃育种的主要目标[2];20世纪60年代初步明确了黄肉、不溶质、粘核为罐藏品种的主要选育目标。随着新中国食品工业的兴起,罐桃加工蓬勃发展,罐藏桃品种选育成为了20世纪70年代的重点,“黄桃罐藏品种选育研究”被列为农牧渔业部重点科研项目。20世纪70年代中后期开始了油桃新品种选育,20世纪80年代油桃、蟠桃被列入重点内容,在第六次全国桃品种选育研究座谈会(1990年)上提出了“果实外观艳丽,不裂果,风味甜多酸少或甜酸适中,抗性强,耐贮运”为中国油桃育种目标。“桃新品种选育及配套栽培技术研究”列入农业部“八五”“九五”重点科研项目,提高果实硬度和耐贮性已经成为该时期的重要育种目标。在1999年的第七次全国桃品种研讨会上,将保护地专用品种、黄肉鲜食桃、低需冷量列入育种目标,同时,抗性育种、砧木育种也开始受到重视,并开始实施。进入21世纪,为了满足不同消费群体的需求以及销售、运输方式的变化,优质、耐贮、种类多样化成为桃新品种的选育目标,并加大了低需冷量品种、抗性品种的选育,“大、红、甜、硬”是所有品种的共同目标,同时要求不裂果(油桃、油蟠桃)、不裂顶(蟠桃、油蟠桃)和不裂核。

3" 新品种选育技术

3.1" 胚挽救技术

为了解决早熟桃种子萌发率低的问题,中国科学院北京植物所和北京市农业科学研究所在20世纪60年代就开始了胚培养研究[3],京早3号是最早报道通过胚挽救获得的早熟品种,成熟期比母本早生水蜜提早了15 d。当时是将硬熟期的杂交果实放在2~5 ℃下处理60 d,促进胚发育后再进行接种培养,之后通过不断的试验与改进,建立了较为完善的胚培养技术体系[4]并成为中国早熟桃品种选育的常规技术,现有近60个早熟桃品种是通过胚挽救技术获得的。

3.2" 加快成苗鉴定技术

将经沙藏的杂交种子在露地自然播种改为3 ℃左右冰箱或冷库低温处理种子,冬季在温室培育实生苗,春季直接移栽到杂种选育圃(第一次全国桃育种座谈会),杂交种子出苗率明显提高,结合夏季修剪等措施促使杂种单株提早结果,结合高接扩繁、加快区试等措施,将原来培育一个品种需要20 年的时间缩短到10年左右。

3.3" 分子标记辅助育种技术

桃的分子标记辅助选择研究开始于20世纪末,2000年首次在华北农学报发表了研究结果[5]。之后,桃的分子标记辅助育种技术研究成为热点,国内许多科研院校开展了相关研究。桃的分子标记经历了RAPD、RFLP、AFLP、SSR 和 SNP 开发应用阶段,以及近年的基因组重测序和全基因组关联分析(GWAS)[6],开发出果形、果皮毛、果肉颜色、肉质、粘离核、抗桃蚜等相关性状的分子标记技术,研究分析果肉硬度、需冷量、花期、成熟期等性状的QTL,为分子标记辅助选择真正应用于育种实践奠定了基础。

3.4" 骨干亲本分析

对杂种群体果实外观、品质、成熟期、花型、果形、果肉颜色等性状进行系统调查鉴定,总结相关性状的遗传规律与倾向、开展基因型分析[7,8],为科学选配亲本提供依据。通过追溯育成品种的亲本并进行系谱分析,总结分析了白花水蜜、大久保、白凤、早生黄金、京玉、早红2号和五月火等骨干亲本在中国桃新品种选育中的作用与贡献[9,10],为地方品种、优异资源的合理利用提供了参考。

4" 育种成效

4.1" 育成品种数量

中国桃的新品种选育工作,虽然起步晚但成效显着。据不完全统计,截至2022年底,共育成了775个桃品种,其中鲜食和加工桃品种717个、观赏桃品种48个、观赏鲜食两用桃品种8个、砧木品种2个。

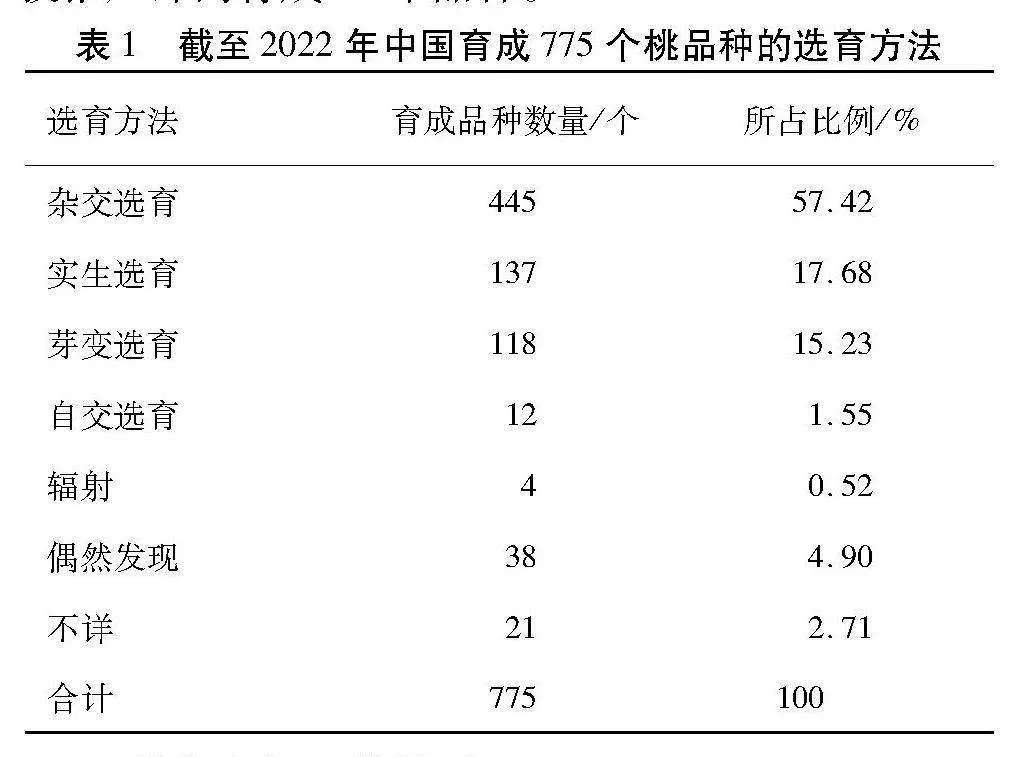

杂交育种是最主要的育种方式,57.42%的桃新品种通过杂交选育获得,其次为实生选育和芽变选育,分别占17.68%和15.23%(表1)。科研院校是桃新品种选育的主力军,分别育成了488个 和128个品种,企业、个人和合作社育成85个品种,地方农技推广部门育成74个品种。

4.2" 鲜食和加工桃类型

鲜食和加工桃品种共717个(表2)。按果实类型分,普通桃最多,511个,占71.27%,其次是油桃,135个,占18.83%,第3蟠桃56个,占7.81%,油蟠桃品种最少,仅15个品种,占2.09%。按成熟期分,极早熟[果实发育期(FDP)≤60 d]43个,早熟256个,中熟219个,晚熟148个,极晚熟(FDP≥150 d)51个。按桃果肉颜色分,白肉514个,占71.69%,黄肉189个,红肉11个,淡绿色3个(敖东寒桃,中农晚珍珠,中农冬蜜);红肉桃中蟠桃、油桃各1个,其余均为普通桃。按肉质分,约3/4的品种为硬溶质,其次为软溶质96个,不溶质69个,其余为硬质或硬脆。不溶质以黄肉为主,46个,约占2/3。其次为白肉22个,红肉1个(天赐红);不溶质中油桃品种3个(中农珍珠,金春,金蜜狭叶[10]),其余均为普通桃。按粘离核分,粘核469个,离核147个,其余为半离或半粘核。约90%的品种有花粉,无需辅助授粉。

4.3" 不同阶段育成品种

第一阶段(1956—1978年)。从1956年启动育种工作至改革开放前,这20多年是中国桃新品种选育研究的起步阶段,此阶段育成发表的品种共49个,以白肉桃为主,41个,黄肉桃8个。大连市农科所利用早生黄金自然实生选育而成的丰黄、连黄品种是中国最早育成的不溶质加工黄桃品种[11],1986年获国家技术发明二等奖,成为中国具有标志性的加工黄桃品种,并应用于之后的罐藏黄桃新品种培育。此期还育成了2个蟠桃品种,分别为扬州124蟠桃和白蜜蟠桃。

第二阶段(1979—2000年)。此阶段是中国桃新品种选育研究的快速发展阶段。共育成发表了178个品种,其中普通桃142个,油桃23个,蟠桃13个;果实发育期≤90 d的早熟品种90个(其中白肉品种74个)。新品种、新技术的应用促进了中国桃产业的快速发展,1993年,中国桃的栽培面积和产量全面超过意大利和美国,成为世界第一产桃大国。

江苏省农业科学院育成的早熟水蜜桃雨花露品种成为20世纪80~90年代的主要鲜食白肉桃品种,遍布中国桃主产区,1982年获农牧渔业部技术改进一等奖。上海市农业科学院应用胚挽救技术培育而成的极早熟水蜜桃春蕾品种果实发育期56~58 d,1989年获国家技术发明奖。早霞露、春花、早花露、京春、双丰、端玉等一批果实发育期≤60 d的特早熟新品种的育成,使中国早熟水蜜桃育种取得了突破,达到国际先进水平[12]。

此期黄桃新品种选育也取得了显着成效,全国“六五”黄桃攻关协作组育成了金旭、金晖、浙金2号、浙金3号、郑黄3号、郑黄4号、燕丰、菊黄、桂黄等分别适于南、北方的罐藏黄桃新品种,使加工期从原来的20 d延长至50 d[6],1992年“罐藏黄桃配套品种选育”获农业部科技进步一等奖。锦绣[13]是上海市农业科学院育成的鲜食与加工兼用的晚熟黄桃品种,1973年杂交(亲本为白花×云署1号),1985年定名,该品种在21世纪得到了快速发展,是目前栽培面积最大的鲜食黄桃品种。

中国有计划的油桃育种始于20世纪70年代中后期,兴津油桃几乎是当时唯一的亲本种质;20世纪80年代以后,北京、郑州、陕西等地利用引进的欧美油桃花粉,与京玉、秋玉(亲本均为大久保×兴津油桃)等杂交,育成了瑞光2号、瑞光3号[14]、丹墨、早红珠、秦光、霞光、曙光等风味甜的新品种,促进了中国的油桃生产,丰富了桃果类型。育成的23个油桃品种中,除了金山早红是通过芽变选育外,其余均由杂交育成;早熟品种14个(占60.87%),中熟品种7个,晚熟品种2个。此期育成了13个蟠桃品种,除了香金蟠、早黄蟠桃为黄肉品种外,其余均为白肉品种,果实发育期65~170 d。

第三阶段(2001年至今)。进入21世纪,中国的桃新品种选育研究进入了突飞猛进的发展阶段。共育成了548个品种,其中食用桃490个,观赏桃48个,鲜食与观赏两用桃8个,砧木2个。育成的490个食用桃品种中普通桃322个(占65.72%),油桃112个(占22.86%),蟠桃41个,油蟠桃15个。

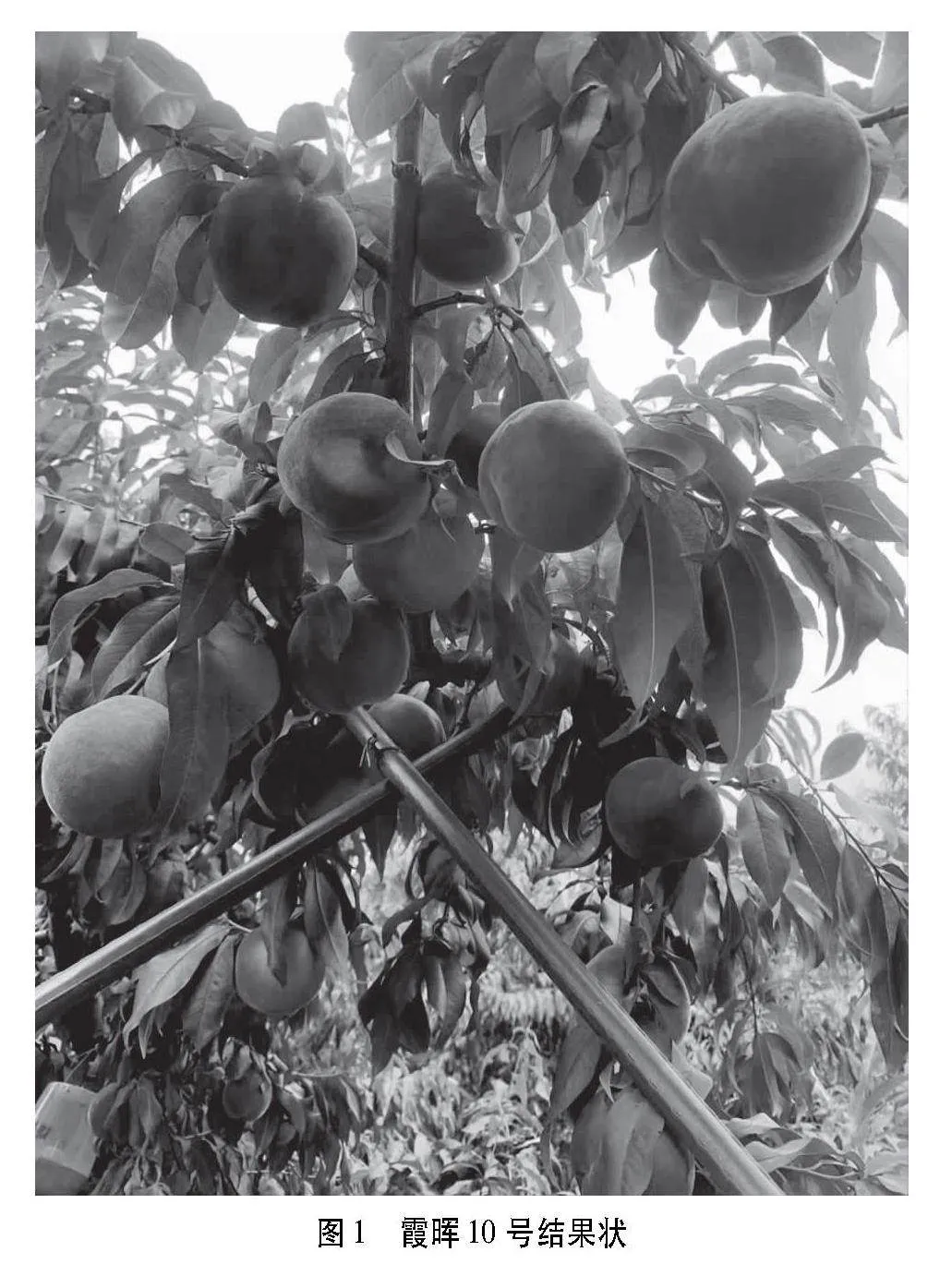

类型多样是此期育成品种的主要特点,此外果实品质得到了显着提升。随着消费习惯的改变以及物流业的发展,桃果的销售半径不断扩大,对果实硬度的要求也越来越高,硬溶质类型的品种占比达到81.18%,并且出现了果肉软化慢的慢软品种如霞晖10号(图1)或慢熟型以及硬质型品种。与20世纪育成品种相比,2001年以来育成的第2~4代油桃品种在果实外观、风味品质尤其抗裂果能力方面均得到了显着改善,中油桃4号[15]是目前栽培面积最大的油桃品种。蟠桃则基本实现了味甜、果大、丰产的目标,果顶闭合良好;黄肉蟠桃品种显着增加(占34.15%);红肉蟠桃有了突破(金陵血蟠)。黄肉桃中蟠桃11号品种[16]是目前第一大栽培品种。油蟠桃也实现了突破,北京市农林科学院林业果树研究所育成了中国第一个油蟠桃品种瑞油蟠1号;江苏省农业科学院育成的金霞油蟠[17]是首个获得植物新品种权的油蟠桃品种,之后中国农业科学院郑州果树研究所推出了中油蟠7号、中油蟠9号[18]等品种。除了传统红肉桃外,新增了红肉蟠桃(金陵血蟠[19])和红肉油桃(楚红1号[20])类型,并有红肉油蟠桃优系报道。鲜食黄肉桃比例不断上升,此期育成的68个黄肉桃品种中,有17个不溶质的黄桃为鲜食、加工兼用型,其余51个均为鲜食黄桃品种,这些品种的推广应用,改变了中国鲜食白肉桃一统天下的局面。

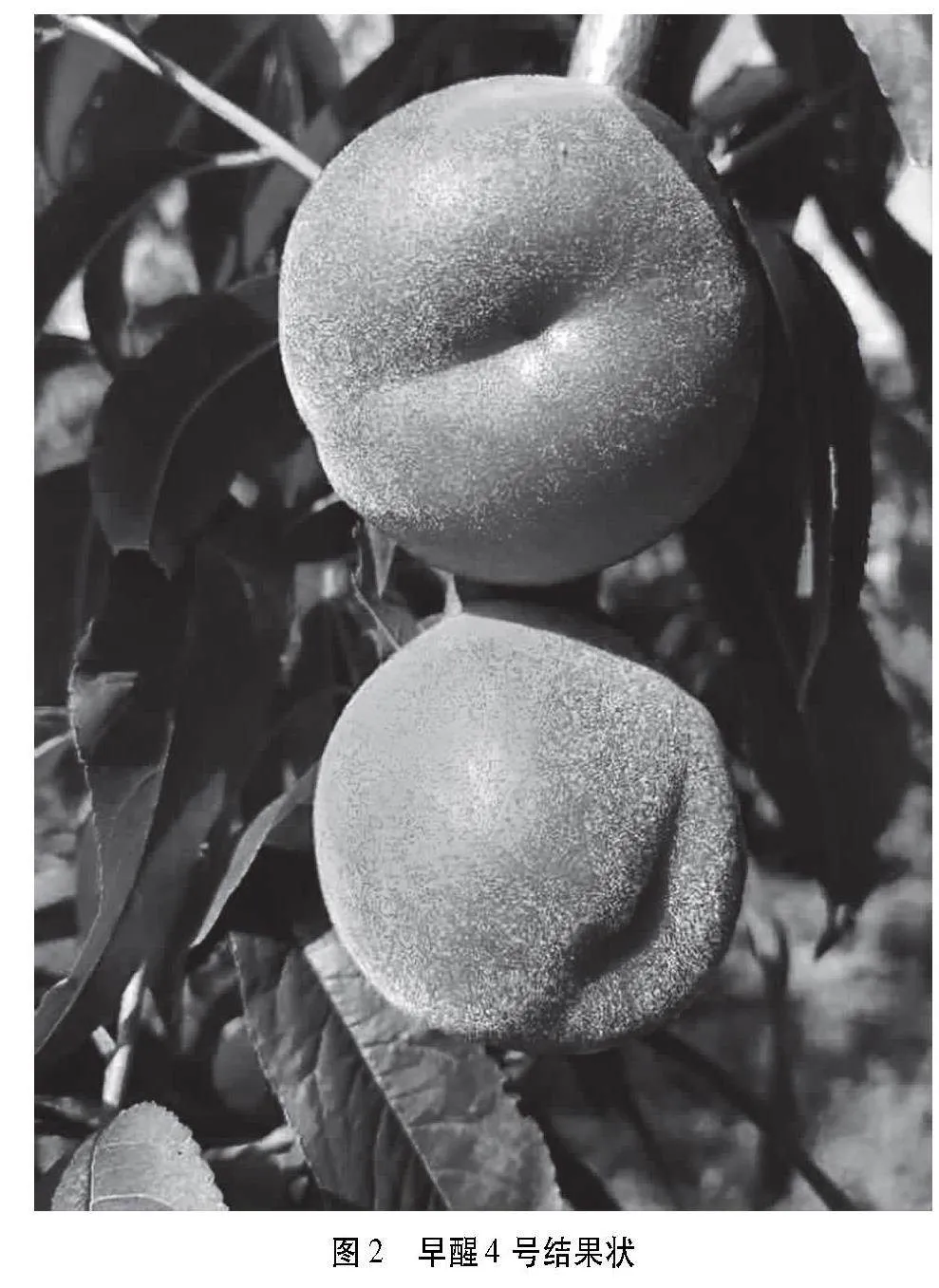

随着北方设施促早栽培桃以及南方低纬度地区桃产业的发展,21世纪以来加强了低需冷量桃新品种的选育研究,先后育成了早醒艳[21](117 h)、早红(300~350 h)、春捷(102 C.U)、鲁蜜1号(300 h)、南方金蜜(400 h)、瑞光51号(400 h)、南桂桃1号[22](200 h)等低温需求量不超过400 h的品种,为设施桃栽培提供了专用品种选择。低需冷量品种选育列入“十三五”国家桃产业技术体系重点任务,培育获得了系列的低需冷量品种、优系,如江苏省农业科学院的早醒系列品种等(图2)。

21世纪以来,中国在抗寒桃育种方面也取得了长足进步,利用敦煌李光桃资源以及东北的敖东寒桃、熊岳巨桃等抗寒品种进行杂交,甘肃省酒泉市林科所、中国农业科学院果树研究所等单位育成了酒香1号、酒育红光1号[23]、中农寒蜜以及中农寒桃系列[24]品种20余个,在甘肃酒泉、辽宁葫芦岛地区安全越冬。

果实发育期不断突破,第一阶段达75 d(芒夏露,庆丰品种等)[11],第二阶段达48~51 d(早春蕾)[25],第三阶段达45 d(袖珍早蟠)[26],果实发育期最长的达到220 d(琅琊绯蜜1号[27]),将鲜果上市期由原来只有2个多月延长至约6个月。

北京市农林科学院的“桃、油桃系列品种育种与推广”获2002年度国家科学技术进步二等奖,中国农业科学院郑州果树研究所的“桃优异种质发掘、优质广适新品种培育与利用”获2013年度国家科学技术进步二等奖。

5" 结语

中国桃新品种选育研究成效显着,为延长鲜果供应期、丰富果实类型、提升桃果品质提供了坚实的基础与保障。砧木育种、抗性育种、低需冷量品种选育正在紧锣密鼓地进行中,以应对环境气候变化与产业新需求。

参考文献:

[1]" 马之胜. 我国桃品种选育的回顾与展望[J]. 烟台果树, 1994(4):9-10.

[2]" 汪祖华, 陆振翔, 胡征令. 我国桃育种栽培技术的进展与成就[J]. 中国果树, 1989(4):1-5.

[3]" 中国科学院北京植物研究所五室形态组, 北京市农业科学研究所林业室果树组. 早熟桃的培育[J]. 植物学杂志, 1974(4):23-25.

[4]" 许建兰, 马瑞娟, 杜平, 等. 早熟桃的胚培养技术[J]. 江苏农业学报, 2005, 21(4):354-358.

[5]" 杨英军, 张开春, 李荣旗, 等. 桃果实有毛/无毛、白肉/黄肉性状的RAPD分子标记[J]. 华北农学报, 2000, 15(3):6-9.

[6]" CAO Ke, ZHOU Zhengkui, WANG Qi, et al. Genome-wide association study of 12 agronomic traits in peach[J]. Nature communications, 2016.

[7]" 俞明亮, 马瑞娟, 汤秀莲, 等. 桃品种基因型分析及其利用[J]. 园艺学报, 1996, 23(2):218-222.

[8]" 姜全, 郭继英, 郑书旗, 等. 蟠桃果形遗传分析[J]. 果树科学, 2000, 17(S):1-4.

[9]" 陈青华, 姜全, 郭继英, 等. 京玉桃在我国桃育种中的应用[J]. 江苏农业科学, 2009(3):185-187.

[10]" 王力荣, 朱更瑞, 方伟超. 中国桃遗传资源[M]. 北京:中国农业出版社, 2012.

[11]" 汪祖华, 庄恩及. 中国果树志桃卷[M]. 北京:中国林业出版社, 2001.

[12]" 吴德玲. 第六次全国桃品种选育研究座谈会在黄山召开[J]. 园艺学报, 1991, 18(1):48.

[13]" 庄恩及, 吴钰良, 徐祝英, 等. 黄桃新品种锦绣[J]. 中国果树, 1985(3):29-30.

[14]" 姜全, 郭继英, 郑书旗. 油桃新品种瑞光2号和瑞光3号[J]. 中国果树, 1998(3):5-6.

[15]" 王志强, 刘淑娥, 牛良, 等. 油桃新品种中油桃4号[J]. 园艺学报, 2003, 30(5):631.

[16]" 陈昌文, 朱更瑞, 王力荣, 等. 蟠桃新品种中蟠桃11 号[J]. 园艺学报, 2015, 42(10):2089-2090.

[17]" 王力荣, 方伟超, 陈昌文, 等. 早中熟油蟠桃新品种中油蟠9 号的选育[J]. 果树学报, 2020, 37(6):942-944.

[18]" 马瑞娟, 俞明亮, 杜平, 等. 油蟠桃新品种金霞油蟠[J]. 园艺学报, 2009, 36 ( 3):459.

[19]" 许建兰, 马瑞娟, 张斌斌, 等. 早熟红肉蟠桃新品种金陵血蟠[J]. 园艺学报, 2021, 48 (1):193-194.

[20]" 王富荣, 艾小艳, 王会良, 等. 特早熟红肉油桃新品种楚红1 号[J]. 园艺学报, 2023, 50 (S1):19-20.

[21]" 刘恩璞, 蒋锦标, 刘广平. 保护地桃新品种早醒艳[J]. 落叶果树, 2000(3):36-37.

[22]" 马瑞娟, 俞明亮, 许建兰, 等. 低需冷量桃新品种南桂桃1 号的选育[J]. 果树学报, 2023, 40(12):2676-2679.

[23]" 李锋, 刘志虎, 于翠萍, 等. 油桃中熟新品种酒育红光1 号的选育[J]. 中国果树, 2014(4):1-2.

[24]" 王孝娣, 王莹莹, 郑晓翠, 等. 中早熟抗寒桃新品种中农寒桃2 号[J]. 园艺学报, 2019, 46(S2): 2741-2742.

[25]" 薛玉祥, 孟祥红, 丁明山, 等. 特早熟桃新品种-早春蕾[J]. 落叶果树, 2000(1):22.

[26]" 姜全, 郭继英, 赵剑波, 等. 极早熟蟠桃新品种袖珍早蟠[J]. 园艺学报, 2007, 34(1):258.

[27]" 彭金海, 孙钦军, 曹佃雪, 等. 琅琊绯蜜1号冬蜜桃生物学特性及栽培技术[J]. 中国园艺文摘," 2015(1):182-184.