摘" 要:介绍了山东省葡萄产业的发展现状。当前葡萄产业发展区位优势逐步显现;品种更新换代加快,品种结构有所优化;栽培模式呈现多样化,栽培技术水平有提升。深入分析了当前产业发展中存在的关键问题。品种区划缺乏系统性;栽培现代化模式少;设施设计落后,防灾减灾能力弱;深加工能力不足,缺乏高值化、个性化产品。并针对性提出未来发展建议,实施品种良种化、苗木健康化、区划合理化的“三位一体”战略;加强标准化建园和现代高效省力技术推广;进一步发展高质量设施栽培,丰富产业模式;开发特色深加工产品,提升附加值;提升盐碱地综合利用能力,拓展产业发展空间。

关键词:山东省;葡萄产业;现状;问题;对策

中图分类号:" S663.9" 文献标识码:" A

文章编号:" 1002-2910(2024)05-0001-05

收稿日期:2024-07-27

基金项目:国家现代葡萄产业技术体系专项(CARS-29-16)。

作者简介:李勃(1977-),男,山东泰安人,研究员,从事果树育种与栽培研究工作。 E-mail:sdtalibo@163.com

The current situation, problems and countermeasures of grape industry development in Shandong Province

LI Bo

(Shandong Academy of Grape, Jinan, Shandong 250100,China)

Abstract:The current development situation of grape industry in Shandong Province was introduced, that was, geographical advantages of grape industry were radually emerging; the upgrading of varieties was accelerating, and the variety structure had been optimized; the cultivation mode presented diversification, and the level of cultivation techniques had been improved. The key issues in the current industrial development were analyzed, including a lack of systematic variety zoning, few modern cultivation models, outdated facility design, weak disaster prevention and mitigation capabilities, insufficient deep processing capabilities, and a lack of high-value and personalized products. The future development suggestions were also proposed, including implementing “Trinity Development Strategy” of improving varieties; promoting healthy seedlings, and rationalizing zoning; strengthen standardized orchard construction and promote modern efficient and labor-saving techniques; further develope high-quality facility cultivation to enrich industrial models; develop distinctive deep processing products to enhance added value; enhance the comprehensive utilization capacity of saline alkali land and expand the space for industrial development.

Key words:Shandong Province; grape industry; present situation; problem; countermeasure

山东省葡萄栽培历史悠久,是中国着名的葡萄主产区,特别是胶东半岛三面临海,气候温暖,夏无酷暑,冬无严寒,属葡萄优生区。山东省葡萄栽培面积近5年一直稳定在3.7万hm2(55万亩)左右,其中,鲜食葡萄约2.7万hm2(40万亩),酿酒葡萄接近1万hm2(15万亩),居全国第7位,产量居于全国第3位。山东省葡萄平均666.7 m2产量2 261 kg,位居全国第1位,也是全国唯一666.7 m2产量超2 000 kg的省份。山东省是中国葡萄酒工业的发祥地,是国内酿酒葡萄和葡萄酒主产区,中国第一家大规模生产葡萄酒的张裕葡萄酿酒公司就创建于山东烟台。山东省具有得天独厚的自然条件优势和较为雄厚的人才、科技优势,已形成完善的葡萄酒配套产业链条,在规模效益、品牌效应等方面均居全国首位,葡萄酒生产企业数量约占全国葡萄酒生产企业总数的1/4,占到全国葡萄酒产销量的34%、产值的66%和利润的73%。葡萄及葡萄酒产业在推动山东省经济高质量发展,助推山东省乡村振兴、农民增收致富和生态环境建设等方面发挥着重要作用。

1山东省葡萄产业发展现状

1.1" 产业基础良好,区域发展优势有显现

山东省16地市均有葡萄栽培,具有广泛的产业基础,烟台、青岛、济宁、临沂、潍坊、淄博、菏泽、聊城等市的产量超过 5万t。目前主要有四大产区,即胶东半岛产区、胶莱平原产区、鲁中南产区和鲁西北产区,且已形成胶东半岛葡萄与葡萄酒优势区和鲁中南鲜食葡萄优势区的格局。

胶东半岛产区主要包括青岛、烟台、威海等地,是晚熟品种优势产区,与云南产区相互辉映,同为阳光玫瑰错峰上市的高效产区。烟台市是主要的酿酒葡萄产区,产业规模占到全省的1/3以上,主要分布在蓬莱、龙口、招远、海阳、莱阳等区市;青岛市的葡萄主产区包括平度、莱西及胶州,以平度市栽培面积最大,青岛地区的晚熟葡萄栽培水平最高、效益最好。

胶莱平原产区包括潍坊和青岛西部的部分县市,设施栽培发达,其中寿光市为代表的产区以促早栽培为主,产业基础好、效益显着高于传统的蔬菜等作物。

鲁中南葡萄产区包括临沂、淄博、泰安为主的泰沂山区和济宁、菏泽等地,以种植鲜食葡萄为主,传统露地栽培模式占多数。

鲁西北产区以德州、聊城、东营等地市为主,以鲜食葡萄栽培为主,有少量的酿酒葡萄,立地条件相对较差,土壤存在盐碱现象,冬季需下架埋土。

1.2品种更新换代加快,品种结构有优化

受周边省份带动以及信息多元化影响,山东省近年来不断引进、试栽优新品种,品种结构初步呈现多样化的趋势。近年除阳光玫瑰、妮娜公主等比较热门的品种推广较快之外,蜜光、脆光、玉波二号、早霞玫瑰、瑞都香玉等具有自主知识产权的品种种植规模也逐渐扩大。自育和抗性酿酒葡萄品种也得到推广,如烟酿系列品种、香百川等。但目前山东省鲜食葡萄第一大品种仍然是巨峰,面积超过6 667 hm2(10万亩);其次为红地球和玫瑰香,面积均为4 333 hm2(6.5万亩)左右,阳光玫瑰的面积增长迅速,已经超过3 333 hm2(5万亩)。其他栽培品种有藤稔、夏黑、泽香、宝石无核、克瑞森无核、深红无籽等,促早栽培的品种以弗雷无核、藤稔、维多利亚、巨峰等品种为主。酿酒葡萄第一大品种为赤霞珠,面积近4 667 hm2(7万亩),其他栽培品种有蛇龙珠、霞多丽、贵人香、马瑟兰等。

1.3栽培模式丰富,技术水平有提升

近几年,山东省葡萄栽培模式逐渐呈现多样化,大面积的冬暖棚促早栽培主要在寿光、莱西、冠县等地;以减轻病虫害发生、提高果品安全性为主的避雨栽培主要在龙口、莱阳、莱西、高密等地;寿光、莱西等地发展了少量的葡萄延迟栽培;沂源、临朐、曲阜、山亭等传统产区以露地栽培为主。在城市近郊和部分葡萄专业特色村,如济南商河县瓦西村、枣庄山亭区北庄村、平度大泽山镇,观光采摘产业形成逐渐形成特色。酿酒葡萄种植主要以公司自建基地为主。全省整体技术水平有所提升,高光效省力化树形(如V形架、飞鸟架)、果穗整形、果实套袋、肥水一体化、绿色病虫害防控等技术得到推广。

1.4" 未来发展有后劲,产业重视程度高

山东省各级政府高度重视葡萄和葡萄酒产业,相继出台多项措施引导、支持葡萄产业高质量发展,制定下发了《关于促进山东葡萄酒产业高质量发展的若干意见》《关于印发山东省梨、桃、葡萄、大樱桃、枣产业发展指导意见的通知》等文件,山东省科学技术厅、农业农村厅通过良种工程、协同推广等项目连续多年对葡萄产业科技创新和技术推广进行支持。各主要产区也相继采取配套措施保证产业发展。

山东省高校、科研机构和企业等从事葡萄产业相关工作的机构和人员数量众多。国家现代葡萄产业技术体系在山东省设有一岗两站,从事科技创新相关的单位或团队有北大现代农业研究院、中国农业大学烟台研究院、山东省葡萄研究院、山东农业大学、青岛农业大学、鲁东大学、烟台大学、泰山学院和烟台农业科学院等近20个。张裕公司、中粮长城、君顶酒庄等企业研发队伍研发实力雄厚,创新能力强。还有山东省鲜食葡萄研究所、江北葡萄研究所、莒县葡萄研究所、志昌农业科技有限公司等产业影响力大的民营事业单位和企业。

2存在问题

2.1品种问题突出,区划缺乏系统性

目前山东省鲜食葡萄品种仍然以巨峰、藤稔、阳光玫瑰和玫瑰香等中熟品种为主,早熟、特早熟品种比例较小,晚熟品种以红地球、克瑞森无核等为主。光系列、瑞都系列等具有发展潜力的优良品种,引进和推广力度不够。

各主产区品种同质化严重,区划缺乏科学性、系统性、整体性,没有充分发挥区位、气候、风土、技术优势。酿酒葡萄品种栽培缺少代表地域风格的特色品种资源,缺乏抗逆性强且能适应本土风土条件的单一抗性或多种抗性的砧木品种,特别是缺乏耐盐碱砧木,导致沿海及内地盐碱区域葡萄经济效益较低。葡萄种苗生产不规范,品种炒作严重;缺少专用的种质资源圃、采穗圃等,品种纯度难以保证;重茬育苗携带根结线虫普遍,带毒现象普遍,不仅建园质量难以保障,出圃苗木质量也参差不齐。

2.2管理技术相对落后,现代化栽培模式少

虽然山东省葡萄在栽培模式、树形选择、花果管理等方面有所提升,但仍然处于转型期,同先进省份和地区相比,山东省葡萄栽培管理技术水平还存在较大差距。

山东葡萄产区雨热集中,年平均降雨量600 mm以上,病虫害发生较为严重,适合推广避雨栽培,但当前露地栽培仍然占到60%以上。其他设施栽培的比重低,缺乏一二三产融合模式。传统产区多数仍采用多主蔓扇形;定植密度过高,重产轻质现象突出,新梢、花果管理粗放,滥用生长调节剂;缺乏精准化水肥管理技术,普遍存在化肥施用过量的问题;综合病虫害防控技术体系不完备,重治疗,轻预防。葡萄种植机械化、智能化水平偏低。上述问题造成葡萄生产成本偏高,效益逐年下降。

省内东西部和不同经营主体间发展不平衡。新技术在山东省东部等地区推广较快,效果显着,但在中西部地区发展较慢,区域差异明显。山东既有一批像青岛鼎信绿洲葡萄园、东营田之源农业科技发展有限公司、曲阜尼山红农业科技有限公司等体现全国高管理和技术水平的标准化现代企业,同时也大量存在依然采用20世纪80年代技术的老旧葡萄园,个体之间差异显着,导致山东省葡萄栽培管理整体水平不高。

2.3防灾减灾能力差,设施栽培设计落后

山东省处于葡萄种植埋土防寒临界区,早春的霜害、初冬的断崖式降温、深冬季的绝对低温伤害,都会造成葡萄严重的冻害或冷害;春季和夏初干旱及夏季异常高温时常发生,严重影响花期坐果和产量提升;葡萄成熟期雨热同季,霜霉病、炭疽病、灰霉病、白腐病等病害集中爆发,时有发生的雹害往往加重病害的发生;此外,涝害防范意识不足,园区排水设计不足,导致内涝严重。

设施设计落后,抗灾能力不足。特别是采用下挖式冬暖棚的地区,导致雨季洪水倒灌,树体死亡,2024年山东多地出现单日降水量超过300 mm的情况,给葡萄产业带来严重损失。近年来胶东地区雪害严重,2024年初威海等地连续降雪,造成设施大面积垮塌,同时低温寡照天气也影响果实正常生长。山东多数葡萄园配套条件差,防灾减灾技术不足,抵御风险能力弱,严重影响了葡萄产业的规模和持续发展。

2.4产业发展规模受限,组织化程度低

受国家政策及宏观调控影响,未来山东省的葡萄产业发展空间和规模受到一定限制。山东省苹果、桃、樱桃等产业发展势头良好,挤占了葡萄发展空间,加之山东周边及南方省份葡萄品种新、质量好,山东省葡萄果品竞争力相对较弱,多以中低端市场为主,收益较差。宁夏等葡萄酒新兴产区后发先至,气候、政策优势明显,国内产业占比逐年上升,同时进口酒对国内市场冲击严重。因此,山东省葡萄产业的面积和产值存在继续下滑风险。

山东省葡萄种植的产业化和组织化程度低,观念落后。大多数专业合作社规模小,多以家庭为单位,组织性差,发挥作用有限,市场竞争力不足。果农思想保守,对新技术、新品种、信息模式接受程度差。生产中仍然以追求产量为主,绿色环保理念没有深入人心。

缺乏品牌意识,营销手段单一,以直接供应当地市场或批发为主,缺乏农超对接,电子商务等先进手段。采后环节缺少或不足,贮藏、运输、加工能力差,产业规模小,服务效能弱。

2.5深加工能力不足,缺乏高值化、个性化的产品

目前山东省葡萄产业存在深加工能力不平衡、个性化产品与高值化产品缺失的问题。葡萄酒产品类型不丰富,多以干型葡萄酒为主,酿酒工艺雷同且90%酿酒企业采用进口酵母,酵母菌系单一,导致产品风味单一、同质化严重,缺乏个性化产品,核心竞争力不强。同时,酿酒葡萄园建设忽视生态类型多样性和复杂性,缺乏特色品种及配套的技术,区域产品风格不突出,结构不丰富。此外,鲜食葡萄的加工、贮藏技术有待开发,目前鲜食葡萄深加工率低,精深加工技术落后。

2.6科技原始创新能力不足,支撑产业发展作用有限

虽然山东省葡萄相关研发机构和队伍庞大,但原始创新能力不足。

首先,在种质资源收集保护利用、生物育种体系创建、突破性新品种培育、高效栽培技术研发、新酒种开发等方面都没有重大突破,研究水平现阶段在国内基本处于跟跑或并跑阶段。

其次,研发团队和研究方向重复设置,对接市场需求不够精准,缺乏战略科学家、高水平领军人才,与中国农业大学、西北农林科技大学等省外强势单位合作交流不够深入。

此外,企业作为科技创新主体的意识不强,研发投入过低,与科研机构缺乏有效交流和协作,技术、资源和人才流动不畅,全省近年来一直没有葡萄相关省级以上科技奖励。知识产权保护不到位,成果转化渠道有限,对整个葡萄和葡萄酒产业高质量发展的科技支撑力度不足。

3发展建议

3.1实施品种良种化、苗木健康化、区划合理化“三位一体”战略

加大优良葡萄品种选育和推广力度,特别是早熟、极早熟、极晚熟鲜食品种的比例,通过不同成熟期品种的搭配,延长鲜果的市场供应期;重点推广大粒、无核、脆肉、有香气的品种;积极培育设施栽培专用品种、抗寒、耐盐碱砧木或品种;重视砧木应用,如盐碱地建园要选用耐盐性强的砧木,如CR5、志昌抗砧3号、SO4等,埋土防寒地区建园应用贝达等;充分开发利用山东省特有毛葡萄等野生资源。建立省级葡萄良种苗木和砧木繁育中心,开展葡萄优良品种脱毒工作,实行育繁推一体化,扶持基础好、有资质、讲诚信的苗木企业,实现葡萄苗木的无毒化和标准化。

山东省地形复杂,地貌类型多样,气候条件各异,必须依据葡萄对生态条件的要求,进行种植区域合理划分,对葡萄持续健康发展意义重大。胶东半岛属温带海洋季风性气候,适宜酿酒葡萄及晚熟鲜食葡萄种植;胶莱平原设施栽培基础雄厚,应继续创新引领性设施模式,探索延迟栽培、一年两熟等新模式;鲁中和鲁南地区属暖温带季风气候,四季分明,雨量充沛,适宜早熟鲜食葡萄和促早栽培;鲁北地区可适当发展延迟栽培。此外,山东滨海盐碱地资源丰富,非常适合发展盐碱地特色鲜食或酿酒葡萄。

3.2标准化建园,推广现代高效省力化栽培技术

建立优质、安全、高效、绿色的标准化生产技术体系。在加强新品种、抗性品种选育与推广的同时,加强配套技术研发,实现良种良法的有机结合。

在埋土防寒区,将原有多主蔓扇形架式改造为易于下架埋土、省力化的倾斜式单干单臂架式;在防寒临界区使用淋膜、无纺布、草苫等对树体进行简易覆盖越冬,同时地面覆盖玉米秸秆或稻壳等保温保湿。

不埋土防寒地区可采用飞鸟架、一字形、H形等轻简化、高光效树形,以提高结果部位,实现省力化栽培。立地条件差的地区,如滨海盐碱地等,推广根域限制栽培技术。设施内行距不低于2 m,避雨或露地栽培行距不低于3 m,便于机械化操作。推广标准化的整形修剪、花果管理及成熟期调控、精准肥水管理及病虫害防治技术,严格控制产量,提高果实品质。

加大政府主导支持山东省葡萄品牌建设力度,积极做好三品一标认证工作,通过大力度、多方面的宣传推介,打造一些知名的葡萄品牌;积极鼓励生产经营者树立科学品牌理念,增强产品的竞争力。

3.3发展设施栽培,丰富产业模式

针对山东省葡萄成熟季节雨水偏多、病虫害发生严重的问题,提倡大力发展避雨栽培,有效降低葡萄病虫害的发生,减少农药使用量,节约生产成本,减少环境污染,提高果品质量。

大力发展冷棚、冬暖棚或联栋温室等设施栽培模式,适当发展智慧化温室,研发低成本设施并推广经济型设施葡萄增温降温技术,减轻早霜、晚霜以及极端低温的危害,通过促早栽培、延迟栽培等提早或推迟葡萄果实的供应时间,实现鲜果周年供应。采用现代温室大棚+优质葡萄种植模式,大力发展观光、旅游、采摘于一体的葡萄产业综合体。

3.4提升盐碱地综合利用能力,拓展产业发展空间

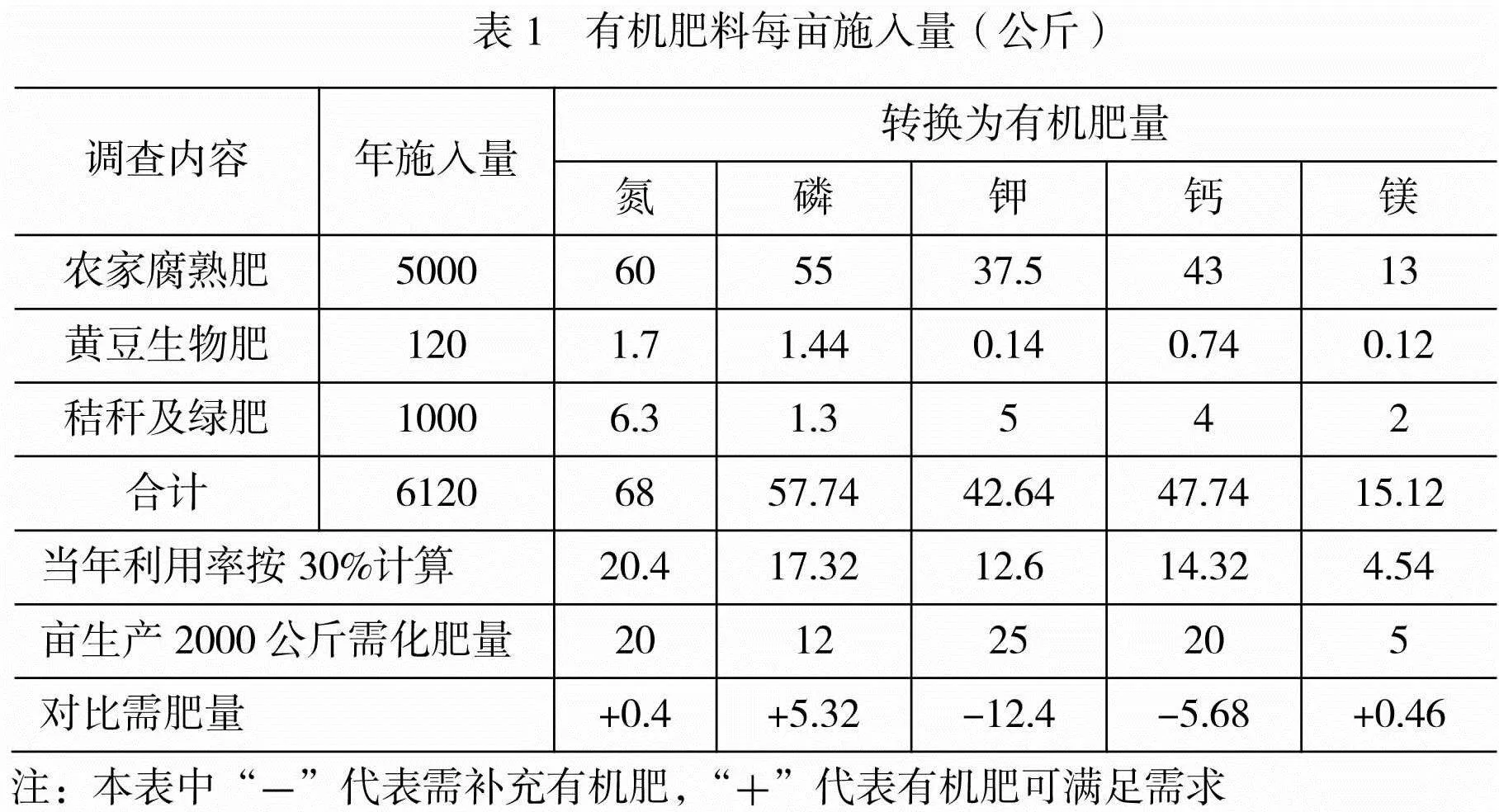

黄河三角洲盐碱地面积60万hm2(900万亩),其中可以开发利用的有24万hm2(360万亩),通过盐碱地种植葡萄,可以扩大产业空间,落实“不与粮争地”的方针,促进黄河流域高质量发展。盐碱地区域实行以“根域限制”为基础、“微咸水淡水轮灌”为特色、“高效树体管理”为保障的葡萄优质高效栽培技术体系,推广枝叶还田技术,进行葡萄和大豆、小麦、百合等作物间作,保粮增效、保油增效,实现盐碱地葡萄绿色高效栽培。

打造以高糖浓香为特色的盐碱地特色葡萄品牌;同时开发葡萄汁、葡萄酒、蒸馏酒等深加工产品,延伸葡萄产业链条。

3.5提升葡萄酒加工产业水平,延长鲜食葡萄产业链

通过引进培育优良葡萄品种或品系、丰富产区产品类型、优化提升生产加工技术,实现葡萄精深加工产品升级和高质量发展。结合山东产区的自然条件,引进高抗病或晚熟的优良酿酒葡萄品种或品系,以适应山东省雨热同期的气候特点,生产优质的葡萄酒产品;对于已大面积栽培的品种或年份不佳时,可生产甜型、半甜型的易饮型葡萄酒,或生产蒸馏型葡萄酒;有针对性开发桃红葡萄酒、利口酒、波特酒等个性化的产品,提高产区区域特色。

鲜食葡萄可根据果实品质特点,开发零添加的葡萄汁,同时也可通过调整发酵工艺和蒸馏条件,开发蒸馏酒和白兰地。配套采后保鲜和鲜切加工技术,以莱西、龙口、平度等地为依托建立规模化保鲜储存基地,拓宽销售渠道,着力开发东南亚等国际市场。

3.6加强主体建设,统筹葡萄产业科学有序高质量发展

加强经营主体建设,大力培育种植大户、家庭农场、农民专业合作社和农民企业等新型经营主体,由当前的一家一户零散种植模式向规模化、专业化经营方式转变。重点培育一批新农人和骨干龙头企业,推动适宜规模经营,降本增效。发挥龙头企业联农带农作用,将新型经营主体建成示范、推广、培训、服务为一体的综合性平台,解决新品种新模式新业态推广最后一公里的问题。

发挥创新主体作用,产学研结合,紧跟产业需求,全力推动科技创新,解决好企业问题,做好成果转化和共享。做好顶层设计,整合优势资源,突出研究重点,避免重复建设和内部无序竞争;深化企业与科研院校合作,实现人才、资源共享,协调打造科技创新和技术服务平台。重点在育种方法、新优特品种选育和新产品研发方面实现突破;研究提高葡萄产业智慧化发展水平,实现数字赋能,助力发展葡萄产业新质生产力。