中图分类号:S436.6 文献标志码:A 文章编号:1002-2910(2025)02-0054-05

Study on the green control technology of mulberry sclerotial disease

REN Shanjun1 ,REN Ruoyu²

(1.Pingyuan County Natural Resources Bureau,Dezhou ,Shandong 25310o,China; 2.School ofMarine Science and Technology Harbin Institute of Technology (Weihai),Weihai,Shandong 264209,China)

Abstract: Mulberry sclerotial disease is a major disease affecting the yield of fruit mulberry. The typical symptoms, pathogenic bacteria, life history and epidemic conditions of mulberry sclerotial disease were summarized, the research achievements of green integrated control techniques in China were summarized from the perspectives of resistance breeding, agronomic measures, chemical control and biological control, the research of chemical control technology Was summarized from the aspects of key period of control, screening of fungicides,safe interval, and screning of antagonistic bacteria, endophytic mycorrhiza and botanical pesticides, the problems in the research system, biological control and safety interval of mulberry sclerotial disease were discussed.

Key words: mulberry sclerotial disease; resistant breeding; green control technology

桑椹酸甜可口,汁液丰富,营养价值较高,是深受人们喜爱的水果。2024年5月11日,平原县首次在前曹镇小张村桑椹树上发现了成熟的椹果有诸多“白果”,食之如嚼蜡,经鉴定该病系“桑菌核病”,俗称“白果病”。桑椹菌核病是肥大性菌核病、缩小性菌核病、小粒性菌核病等3种病害的统称,是影响桑椹产量的主要病害。该病害来势猛、发病快、发病率高、难防控,对桑果生产威胁严重,在江苏、浙江、重庆、四川、广西、广东、江西、湖北等主产区发生普遍,发病率 90 % 以上,造成果桑产业毁灭性危害,严重制约果桑产业的发展。

1发生规律

1.1 典型症状

桑椹菌核病表现为有肥大性、缩小性、小粒性三种病症。肥大性菌核病危害果实,花被变厚肿起,椹果由最初青色逐渐泛红再变成乳白色,泛红期花被泛红,子房变黑、膨大而胀破花被,最终椹果变成“白果”,果实呈现外表“白”心里“黑”的灰白色,中心有一黑色菌核,病部弄破后散出臭气;缩小性菌核病病堪显着缩小,灰白色,质地坚硬,表面有暗褐色细斑,病粒内形成黑色坚硬菌核;小粒性菌核病,桑甚花期感染后,病果膨大,内生小粒形成菌核,病堪灰黑色,容易脱落只残留果轴。

1.2 病原菌

自前国内研究报道的引发桑椹菌核病的病原菌有桑椹肥大性菌核病病菌(Ciboriashiraiana)、桑椹缩小性菌核病病菌(Scleromitrulashiraiana)、桑椹小粒性菌核病病菌(CiboriacarunculoidesSiegleret JankinsSclerotinia sclerotiorum Scleromitrula sp.、Synciboria ningpoensis、Phomopsis sp.SC1104)等7种,其中3种是国内公认的、普遍引发菌核病的优势种,后4种在部分地区存在或分离纯化发现。

1.3 生活史

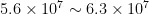

病菌以菌核在土壤中越冬。翌年桑椹花期,菌核萌发产生子囊盘,其上子实层着生子囊和子囊孢子,子囊盘内子实体上的子囊释放出子囊孢子,借气流传播到雌花上,萌发菌丝侵入子房,最后菌丝形成菌核,随病果落入土中越冬,不过其传播距离不大。核地杖菌(Scleromitrulashiraiana)是引发桑椹缩小性菌核病的主要病原真菌。吕蕊花等[]研究表明,桑椹肥大性菌核病病原菌菌丝对桑椹雌花没有侵染能力,菌核有休眠期。1个菌核经低温处理6周以上可萌发1~15个直径 1 . 5 c m 的子囊盘,每个子囊盘能产生  个子囊孢子。子囊孢子在酸性环境中萌发率明显升高,子囊孢子物候期从1月下旬开始到4月中旬结束,3月中旬是高峰。王飞[2]研究认为,桑椹缩小性菌核病菌菌株分为无性繁殖和有性繁殖2个阶段,无性繁殖阶段菌丝培养45d形成产孢结构,60d产孢结构解体散出分生孢子;有性繁殖阶段菌核培养1个月以上形成梭形褐色的子实体,成熟后产生子囊孢子。郑泽林[3]研究发现,该菌在

个子囊孢子。子囊孢子在酸性环境中萌发率明显升高,子囊孢子物候期从1月下旬开始到4月中旬结束,3月中旬是高峰。王飞[2]研究认为,桑椹缩小性菌核病菌菌株分为无性繁殖和有性繁殖2个阶段,无性繁殖阶段菌丝培养45d形成产孢结构,60d产孢结构解体散出分生孢子;有性繁殖阶段菌核培养1个月以上形成梭形褐色的子实体,成熟后产生子囊孢子。郑泽林[3]研究发现,该菌在  值为3,温度

值为3,温度  时,以果糖、葡萄糖为碳源,酵母粉为氮源时生长最佳。唐名艳等[4发现,在适宜条件下,菌核从萌芽到子囊盘消亡平均历期 4 5 d ,菌核萌发形成子囊盘最佳温度是

时,以果糖、葡萄糖为碳源,酵母粉为氮源时生长最佳。唐名艳等[4发现,在适宜条件下,菌核从萌芽到子囊盘消亡平均历期 4 5 d ,菌核萌发形成子囊盘最佳温度是  土壤湿度增大菌核萌发率增高,当土壤湿度 90 % 时萌发率达到 1 0 0 %。

土壤湿度增大菌核萌发率增高,当土壤湿度 90 % 时萌发率达到 1 0 0 %。

1.4 流行因素

桑椹开花前后温暖多雨、土壤潮湿利于菌核萌发,子囊盘产生多,发病严重,尤其是通风透光性差、低洼高湿、花果多、树势弱、树龄大的桑园。朱德海等[5]研究发现,浙江桑椹花期子囊孢子借助风雨传播入侵幼果,桑椹膨大期出现症状,病果初呈粉红色,畸形变硬,逐渐转为白色、灰黑色肥大的病果,内有数十粒坚硬菌核,后落于土中越冬。2018年永康市桑椹菌核病暴发,张鹏博等[分析认为,花期前温度适宜、田间湿度高利于病原菌的繁殖、传播和侵染,连续阴雨导致第1次施药效果降低,长期施用甲基硫菌灵和多菌灵等使病原菌耐药性增强,是该病暴发的重要原因。光照能刺激菌核萌发形成子囊盘,菌核在全光照培养条件下,单粒菌核萌发子囊柄的平均数量为4.1个,子囊柄顶端都能形成子囊盘。崔秋英等[7调查分析了广西蚕业科学研究院的两个种质资源圃61份桑树种质材料,发现92L-43、254、154、121、94-21、92-56、93-65、93-152、94-661等发病率0,粤大10发病率高达 4 3 . 8 5 % 。陈永波等[8]调查发现,叶用品种剑持高抗病,抗病指数0.95,红果1号、试2号、嘉陵30号中抗抗病,抗病指数 0 . 6 2 ~ 0 . 7 9 。

2 绿色防治技术

在桑椹菌核病防控中,遵循绿色原则,贯彻“预防为主,综合防治”植保方针,国内高等院校、科研院所等从以下方面开展了有关防控技术研究。

2.1 育抗性种,植无菌树

韩世玉等[]调查发现野生桑椹中22个种(品种)没有感桑椹菌核病,认为这些野生种是抗病育种优异的生物遗传资源材料。推广抗性品种是防控桑椹菌核病的治本之策,目前生产中可选用红果1号、12-1、苏椹72号、台湾46C019、打洛1号、72C002、红果2号、免疫品种台湾长果桑、中抗小粒型菌核病的品种蜀椹1号等品种。

2.2 栽培管理

① 覆地膜,菌阻断。地膜、地布覆盖在桑园中应用广泛,但成本较高。危玲等[10]研究表明,地膜覆盖配合化学防治对桑椹小粒型菌核病防效在8 0 . 0 7 % ~ 8 2 . 8 % 。 ② 改条件,保通风。建园时株行距选择 1 m× 2 m 。桑园管理中要“春摘心、夏定枝、冬打顶”,结果母枝枝量 1 2 ~ 1 5 条/株,剪留长度2 0 c m ,保持桑园通风透光。吕蕊花等[11]发现果桑不宜和油菜间作,因为桑椹肥大性菌核病菌和油菜菌核病菌有交叉侵染现象。 ③ 多巡查,摘病果。椹果生长发育期,要经常性进行巡查、摘除病果、捡拾落果,并集中烧毁或深埋,减少病原菌的侵染基数。④ 深施肥,强树势。桑园内要增施有机肥,搭配使用氮、磷、钾复合肥。桑芽膨大时每  施氮磷钾复合肥 3 0 ~ 4 0 k g ,夏剪后萌芽抽梢时施氮磷钾复合肥 3 0 k g ,秋冬土壤深翻时施有机肥 2 5 0 0 k g 。⑤ 土消毒,灭菌源。金杏丽等[12]调查发现,浙江桑园中真菌、细菌多样,杯盘菌属相对丰度高,桑园土壤菌核病病原与土壤微生态间相互关系复杂,改变土壤微生态结构可防控桑椹菌核病。桑芽鳞片松动但未萌芽时,地面喷施 6 0 ~ 1 0 0 倍液 45 % 的晶体石硫合剂,可消灭越冬病原菌,降低病原菌基数。

施氮磷钾复合肥 3 0 ~ 4 0 k g ,夏剪后萌芽抽梢时施氮磷钾复合肥 3 0 k g ,秋冬土壤深翻时施有机肥 2 5 0 0 k g 。⑤ 土消毒,灭菌源。金杏丽等[12]调查发现,浙江桑园中真菌、细菌多样,杯盘菌属相对丰度高,桑园土壤菌核病病原与土壤微生态间相互关系复杂,改变土壤微生态结构可防控桑椹菌核病。桑芽鳞片松动但未萌芽时,地面喷施 6 0 ~ 1 0 0 倍液 45 % 的晶体石硫合剂,可消灭越冬病原菌,降低病原菌基数。

2.3 抓关键,高防效

化学防治主要药剂有喷雾、喷粉、熏蒸等方式,是目前控制桑园病害蔓延的快速高效的手段。确定化学防治关键时期,筛选评价高效、低毒、安全的化学药剂及其组合是必须的。

防治关键期。桑甚菌核病化防的关键时期是花期,且交替用药效果好。3月初至3月底是喷药防治最佳时间。从初花(变白的雌花柱头占约 1 0 % )起,须间隔5~7d喷1次药,连续喷药4~6次,药剂选用阿米西达悬浮剂1000倍、 7 5 % 甲基托布津800倍或 50 % 多菌灵可湿性粉剂500倍液。徐新春等[13]发现在桑树雀口期、初花期、盛花期,喷药防治,覆盖地布能有效降低桑椹菌核病的发病率。

单独药剂防控。单一药剂防控是指施用高效、单一化学药剂来控制病虫草害的方式。甲基硫菌灵、多菌灵和腐霉利是防治桑椹菌核病的常用药剂。林健等[14]试验表明,喷施  戊唑醇悬浮剂4000倍液防治桑椹菌核病有效果,但不如 70 % 甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍 + 8 0 % 代森锰锌可湿性粉剂1000倍液的效果好。倪春霄等[15]田间防治桑果菌核病试验表明, 4 2 . 4 % 唑醚·氟酰胺悬浮剂、 3 5 % 氟菌·戊唑醇悬浮剂、 50 % 啶酰菌胺水分散粒剂等对防治肥大型和小粒型桑果菌核病效果均较好, 43 % 氟菌·肟菌酯悬浮剂、 70 % 甲基硫菌灵可湿性粉剂等对以肥大型为主的桑椹菌核病防效好。单一药剂防控优势是专一、高效,缺点是长期使用单一药剂防治会造成病虫草害的耐药性或抗药性,造成药效下降,防治效果差。

戊唑醇悬浮剂4000倍液防治桑椹菌核病有效果,但不如 70 % 甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍 + 8 0 % 代森锰锌可湿性粉剂1000倍液的效果好。倪春霄等[15]田间防治桑果菌核病试验表明, 4 2 . 4 % 唑醚·氟酰胺悬浮剂、 3 5 % 氟菌·戊唑醇悬浮剂、 50 % 啶酰菌胺水分散粒剂等对防治肥大型和小粒型桑果菌核病效果均较好, 43 % 氟菌·肟菌酯悬浮剂、 70 % 甲基硫菌灵可湿性粉剂等对以肥大型为主的桑椹菌核病防效好。单一药剂防控优势是专一、高效,缺点是长期使用单一药剂防治会造成病虫草害的耐药性或抗药性,造成药效下降,防治效果差。

组合复配药剂防控。将杀菌机理、结构不同、剂型不同的药剂组合搭配或复配施用,解决单一药剂防控病虫草害抗药性、耐药性问题。薛忠民等[16]研究,1500倍液 30 % 戊唑醇与吡唑醚菌酯的复配剂悬浮剂对桑椹菌核病的校正防效为 9 0 . 9 1 % ;750倍液 45 % 甲基硫菌灵与吡唑醚菌酯的复配剂悬浮剂的相对防效 8 9 . 6 6 % 。综合考虑大田防治效果、桑甚农药残留及病原抗药性等因素,曹慧等[17]分析 2 5 % 咪鲜胺乳油500倍 + 4 0 % 菌核净可湿性粉剂750倍液组合是化学防治桑葚菌核病的适合方法。

安全药剂施用。安全药剂包括对施药人员、桑树及周边环境安全等。牟虹霖[18室内、田间药剂筛选试验认为,生产中1000倍液 50 % 啶酰菌胺水分散粒剂、1500倍液 40 % 腈菌唑可湿性粉剂、 1 % 苯醚甲环唑水分散粒剂、 30 % 吡唑醚菌酯悬浮剂、2 2 . 5 % 啶氧菌酯悬浮剂、 1 0 0 0 倍液 0 . 2 5 g / m L 嘧菌酯悬浮剂、1500倍液 20 % 吡噻菌胺悬浮剂、 1 0 0 0 倍液 2 4 % 腈苯唑悬浮剂是防控桑椹菌核病优先药剂,但在果叶兼用桑园,不宜使用1500倍液 30 % 吡唑醚菌酯悬浮剂、 2 2 . 5 % 啶氧菌酯悬浮剂。

化学与生物药剂交替施用。陈佳婧等[19]研究,初花期、谢花期使用300倍液木霉菌,盛花期使用1000倍甲基硫菌灵,交替使用两种药剂对桑甚菌核病的防效 9 9 . 4 9 % ,比单独使用木霉菌的防效提高2 4 . 5 6 % 。

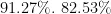

安全间隔期。安全间隔期指最后一次施药至果实采收前的时期,自喷药后到残留量降到最大允许残留量所需间隔时间,事关果品质量安全。盛桂林等[20]研究,2次施用600倍液 50 % 啶酰菌胺水分散粒剂安全间隔期为  朱志贤等[21]研究,在果桑花穗形成期开始交替使用咪鲜胺锰盐和唑醚·氟酰胺,采摘前 2 5 ~ 3 0 d 是安全间隔期。倪春宵等[22]试验研究,用 4 2 . 4 % 唑醚·氟酰胺悬浮剂、 43 % 氟菌·肟菌酯悬浮剂 . 3 5 % 氟菌·戊唑醇悬浮剂 . 2 0 % 氟酰羟·苯甲唑悬浮剂防控果桑菌核病的采收安全间隔期是

朱志贤等[21]研究,在果桑花穗形成期开始交替使用咪鲜胺锰盐和唑醚·氟酰胺,采摘前 2 5 ~ 3 0 d 是安全间隔期。倪春宵等[22]试验研究,用 4 2 . 4 % 唑醚·氟酰胺悬浮剂、 43 % 氟菌·肟菌酯悬浮剂 . 3 5 % 氟菌·戊唑醇悬浮剂 . 2 0 % 氟酰羟·苯甲唑悬浮剂防控果桑菌核病的采收安全间隔期是 。陈晓等[23]在花期喷施唑醚·氟酰胺悬浮剂、氟菌·肟菌酯悬浮剂、甲基硫菌灵可湿性粉剂等药,结果表明药剂残留量都低于国家规定。

。陈晓等[23]在花期喷施唑醚·氟酰胺悬浮剂、氟菌·肟菌酯悬浮剂、甲基硫菌灵可湿性粉剂等药,结果表明药剂残留量都低于国家规定。

2.4生物农药的应用研究

生物农药一般是指利用动植物或微生物活体及其代谢产物或仿生合成的有特异作用的化合物而生产的农药,具有靶向性强、研发周期短、抗性低、绿色高效环保的优势,生物农药的研发、推广和使用符合当代农业绿色发展理念。

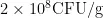

拮抗菌。生物防治安全、高效、对环境友好。张健等[24]田间防效试验表明,10倍木霉菌 T r1 6 、T r5 0 菌株发酵液的稀释液对桑椹菌核病的防效分别是  ,比 80 % 多菌灵500倍液的防效好。在桑树初花期、盛花期、谢花期,郑章云等[25]试验用

,比 80 % 多菌灵500倍液的防效好。在桑树初花期、盛花期、谢花期,郑章云等[25]试验用  泰诺木霉菌可湿性粉剂 3 0 0 ~ 800倍液防治桑葚菌核病,防效是 6 9 . 7 6 % ~ 8 4 . 0 2 % 与腐霉利效果等同。

泰诺木霉菌可湿性粉剂 3 0 0 ~ 800倍液防治桑葚菌核病,防效是 6 9 . 7 6 % ~ 8 4 . 0 2 % 与腐霉利效果等同。

内生菌株。植物内生菌定殖于健康植物组织和器官中,与寄主植物建立和谐关系,并可通过合成抗菌活性物质、诱导植物抗性和促进植物生长等机制,提高寄主植物抗病性,可作为新型生防因子。桑树内生菌资源丰富,体内存在大量桑椹菌核病拮抗性菌群,其次生代谢产物开发潜力较大。 ① 细菌。目前开展了筛选桑椹菌核病生防制剂较为理想的候选菌株的研究。谢洁等[26筛选出了桑树内生细菌B.tequilensis7PJ-16菌株,对桑椹核地杖菌有较强的拮抗作用,是桑椹菌核病生防制剂较为理想的候选菌株。王爱印[27]筛选、鉴定的桑树内生菌Pyrenochaetasp.SAJ-1菌株,对桑椹缩小性菌核病、桑椹肥大性菌核病病原菌都有拮抗作用。方翔等[28]筛选获得桑树内生细菌B.methylotrophicusXP-27,对桑椹菌核病病菌核盘菌具有显着拮抗作用。徐伟芳[29]认为内生芽孢杆菌7PJ-16菌株安全性能高,定植能力强,产生的表面活性素、丰原素、二肽小分子物质等抗生素能抑制桑椹菌核病原菌生长,防控菌核病的发生与危害,促进桑种萌发和桑幼苗生长,提升宿主系统抗性。 ② 放线菌。国内对放线菌研究鲜有试验报道。任杰群等[30]初步筛选获得了6株放线菌对桑椹核盘菌菌丝生长有较强抑制作用,抑制率达 6 0 . 0 % ~ 8 0 . 0 % 。 ③ 抗生素。王飞[31检测了S.shiraianaSXSG-5菌株对不同农用杀菌剂、抗生素及除草剂的药敏性,其中 0 . 6 μ g / m L 的多菌灵、百菌清及代森锰锌对该菌株的菌落生长抑菌率分别为100 % 、 9 5 . 7 1 % 、5 4 . 9 9 % 。当浓度不低于 2 5 μ g / m L 放线菌酮、灰黄霉素、制霉素、潮霉素、遗传霉素等5种抗生素均能完全抑制该菌株的菌丝生长;随着用药浓度的提高,草铵磷对该菌株的菌丝生长抑菌率略有提升。

植物源药剂。植物是天然药物的宝库。黄彦臻等[32]田间试验测定表明, 8 % 八角微乳100倍液、 6 % 丁香八角混合微乳100倍液对桑椹菌核病病原菌的防效分别为 8 0 . 5 6 %、8 5 . 3 8 % ,效果良好。梁杨等[33]试验表明, 0 . 0 2 5 g / m L 白藓皮提取液抑制了桑椹肥大性菌核病菌在体外的发芽生长。

其他。刘筱雪等[34]大田试验表明,脂肪酸对桑椹菌核病的相对防效在 4 . 0 8 % ~ 4 6 . 9 3 % ,但香芹酚、二氧化氯对桑椹菌核病的防控效果不明显。刘玲等[35]认为用碱性电解水防治桑椹菌核病有效,但是与70 % 甲基硫菌灵1000倍液相比防效低。

3讨论

桑椹营养价值和药用功效高,市场前景广阔,而桑椹菌核病成为限制其产出的关键性因素。目前桑椹菌核病病原的分子鉴定分类没有形成统一权威标准,其致病机理研究散乱,不够系统深入;致病菌对分子代谢水平上的分子表达模式、矛盾机制不清楚。生防研究较少,生产上应用的极少。微生物源、植物源是生物防治两大方向,但是国内外对拮抗菌、内生菌、放线菌等微生物资源和中药资源利用仅限于实验室条件下,对于放线菌资源的研究鲜有报道;对物理手段研究效果不理想。安全间隔期已明确的农药不多,对果桑生产用农药的安全性和安全间隔期试验、测试、评价不全面,没有统一规范的果桑绿色生产规程。上述问题有待于进一步加大开展科学研究予以解决,打通桑甚菌核病防控的“绿色通道”。

参考文献:

[1]吕蕊花,赵爱春,余建,等.桑椹肥大性菌核病病原菌生物学特性及流行性[J].微生物学报,2017,57(3):388-398.

[2]王飞.桑椹核地杖菌致病性研究及其基因组解析[D].重庆:西南大学,2020.

[3]郑泽林.一株桑椹核盘菌的分离鉴定及其植物源抑菌剂的筛选[D].杨凌:西北农林科技大学,2020.

[4]唐名艳,蒋满贵,唐亮,等.环境因子对桑椹菌核病菌核萌发及子囊盘生长的影响[J].广西蚕业,2023,60(2):6-11.

[5]朱德海,李召良,周冬法等.桑椹菌核病的发生与综合防治[J].落叶果树.2003(5):26.

[6]张鹏博,黄世荣,胡剑或.2018年永康市桑椹菌核病暴发的原因分析与防控对策[J].中国蚕业,2019,40(1):43-46+49.

[7]崔秋英,邱长玉,朱方容,等.不同果桑种质的桑椹菌核病发生特点与田间调查分析[J].广西蚕业,2019,56(2):6- 11.

[8]陈永波,张开,何忠泽,等.15个桑品种对桑椹菌核病的田间抗病性初步评价[J].蚕学通讯,2021,41(3):8-12.

[9]韩世玉,王晓红,周光萍,等.22份野生桑材料的物候期及果实主要性状[J].贵州农业科学,2018,46(9):7-10.

[10]危玲,刘刚,李文学等.不同药剂及防治方法对桑椹小粒型菌核病的防治试验[C].中国蚕学会第八届青年学术研讨会论文集,中国蚕学会,2014:203-207.

[11]吕蕊花,金筱耘,赵爱春,等.果桑肥大性菌核病菌和油菜菌核病菌的交叉侵染、生物学特性及遗传关系[J].作物学报,2015,41(1):42-48.

[12]金杏丽,何金涛,蔡永良,等.浙江省桑园土壤病原菌及其微生态调查[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2022,48(4):493-503.

[13]徐新春,庄卫武,崔晴,等.桑椹菌核病防治试验初报[J].中国蚕业,2022,43(4): 7 - 1 0 + 1 4

[14]林健,朱潇婷.戊唑醇悬浮剂防治桑椹菌核病效果初探[J].中国蚕业,2015,36(4):35-37.

[15]倪春霄,陈琳,蒋陈凯等.低毒杀菌剂对桑果菌核病的田间防效[J].中国植保导刊,2022,42(4):80-82.

[16]薛忠民,张迎军,马小兵,等.新型杀菌剂戊唑醇防治桑椹菌核病田间药效试验[J].北方蚕业,2017,38(3):20-23.

[17]曹慧,王明,朱建军,等.桑椹肥大性菌核病化学防治试验与农药残留检测分析[J].蚕桑茶叶通讯,2019(6):1-3.

[18]牟虹霖.桑椹菌核病化学防治技术研究[D].重庆:重庆三峡学院,2023.

[19]陈佳婧,张明海,陈泉,等.木霉菌与化学药剂交替使用对桑椹菌核病的防治效果试验[J].蚕学通讯,2022,42(1):12 - 17.

[20]盛桂林,张怡,沈旦军,等.桑葚菌核病防控关键技术和残留安全性试验[J].农药,2022,61(3):219-224.

[21]朱志贤,董朝霞,莫荣利,等.桑椹肥大型菌核病化学防治技术研究[J].果树学报,2022,39(7):1262-1270.

[22]倪春霄,孙春光,商小兰,等.防治果桑菌核病的药剂筛选[J].中国植保导刊,2022,42(7):92-95.

[23]陈晓,吕志强,刘培刚,等.3种农药对桑椹菌核病的防治效果与残留检测[J].蚕桑通报,2022,53(4):40-42.

[24]张健,马佳慧,韩蓓蓓,等.对桑椹菌核病病原菌有拮抗作用的木霉菌菌株筛选及生防效果试验[J].蚕业科学,2015,41(5):825-832.

[25]郑章云,杨义,张明海,等.不同生物制剂对桑葚菌核病防治试验[J].云南农业大学学报(自然科学),2018,33(2):376-379.

[26]谢洁,任慧爽,唐翠明,等.一株桑树内生细菌的鉴定和对桑椹核地杖菌的拮抗作用[C].第十二届家(柞)蚕遗传育种暨良种繁育学术研讨会论文集(摘要汇编),中国蚕学会,重庆:2016(217).

[27]王爱印.桑椹菌核病病原菌的分离、鉴定及其拮抗性桑树内生菌的研究[D].重庆:西南大学,2016.

[28]方翔,徐伟芳,牛娜,等.一株桑树内生拮抗菌的分离、鉴定及发酵条件的优化[C].中国蚕学会第九届青年学术研讨会论文集(摘要汇编),中国蚕学会,重庆:2017(137).

[29]徐伟芳.桑树内生枯草芽孢杆菌7PJ-16对桑椹菌核病生防作用及机理的研究[D].重庆:西南大学,2020.

[30]任杰群,陈力,张明海,等.一株桑椹核盘菌的鉴定及拮抗放线菌和化学防治药剂筛选[J].蚕业科学,2020,46(6):700 - 705.

[31]王飞.桑椹核地杖菌致病性研究及其基因组解析[D].重庆:西南大学,2020.

[32]黄彦臻,王何欣,吴超男,等.八角茴香油及丁香油对桑椹菌核病的联合抗菌作用及其田间药效试验[J].北方蚕业,2022,43(2):36-39.

[33]梁杨,徐立,马晓敏,等.对桑椹肥大性菌核病菌具有抑制活性的中草药筛选[J].蚕业科学,2011,37(2):187-192.

[34]刘筱雪,王一,曾泽彬,等.桑椹菌核病绿色防控药剂筛选试验[J].中国蚕业,2022,43(1):4-8.

[35]刘玲,郑丹,柯皓天,等.碱性电解水防治桑椹菌核病试验初报[J].蚕桑通报.2022,53(2):19-20.