摘 要:在创新型人才驱动发展的时代背景下,杭州建设国际新型消费中心城市成为推动消费升级、提升国际竞争力的关键举措。创新型人才作为消费升级的核心驱动力,高校通过产学研协同机制成为人才集聚与创新的“聚变器”,加速市场培育与消费场景转化。杭州依托数字经济与文化资源优势,构建“高校+创新+消费”生态体系,探索出一条以人才驱动、数字赋能、文化赋能为核心特征的“杭州范式”,为全球消费中心城市建设提供可借鉴的实践路径。

关键词:国际消费中心城市;创新型人才;消费升级;产学研协同;杭州;数字化转型

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2025)04(b)--05

1 引言

城市作为人类文明发展的重要产物,其功能随着社会经济的演进而不断变迁。美国哈佛大学新城市主义经济学家爱德华·格莱泽在对美国大型城市(如纽约、洛杉矶等)开展研究后发现,以制造业为代表的传统工业开始从城市中心撤离,而以休闲娱乐和文化创意为代表的新兴产业逐渐兴起。格莱泽认为,大都市的城市形态从生产导向型向消费导向型转变,一个新的城市时代已经来临。城市不仅是生产和贸易的场所,更重要的是能够提供丰富的消费场景,使城市成为消费的中心。在消费城市中,消费不再是生产的附属,而是成为城市发展的重要驱动力之一。

杭州作为我国经济发达的城市之一,拥有独特的历史文化底蕴、发达的数字经济和丰富的旅游资源。当前,我国积极推进国际消费中心城市建设的背景下,杭州具备建设国际新型消费中心城市的良好基础和机遇。然而,要实现这一目标,还需要深入研究国际消费中心城市的形成机理,探索适合杭州的建设路径和具体举措。

2 国际消费中心城市形成的内在机制:创新型人才的核心作用

纵观人类城市文明发展史,国际消费中心城市的崛起始终与人才聚集的历史进程交织共生。从文艺复兴时期佛罗伦萨成为欧洲奢侈品交易中心,到工业革命后伦敦发展为世界时尚消费之都;从20世纪初纽约跃升为全球高端服务业枢纽,到数字时代旧金山湾区催生科技消费新范式,城市消费能级的跃迁背后都涌动着创新型人才的创造性力量。这类城市不仅代表物质财富的积累高度,更折射出人类文明在消费领域的创新突破,其形成机制的核心密码正深藏于“人才-创新-消费”的三角关系中。

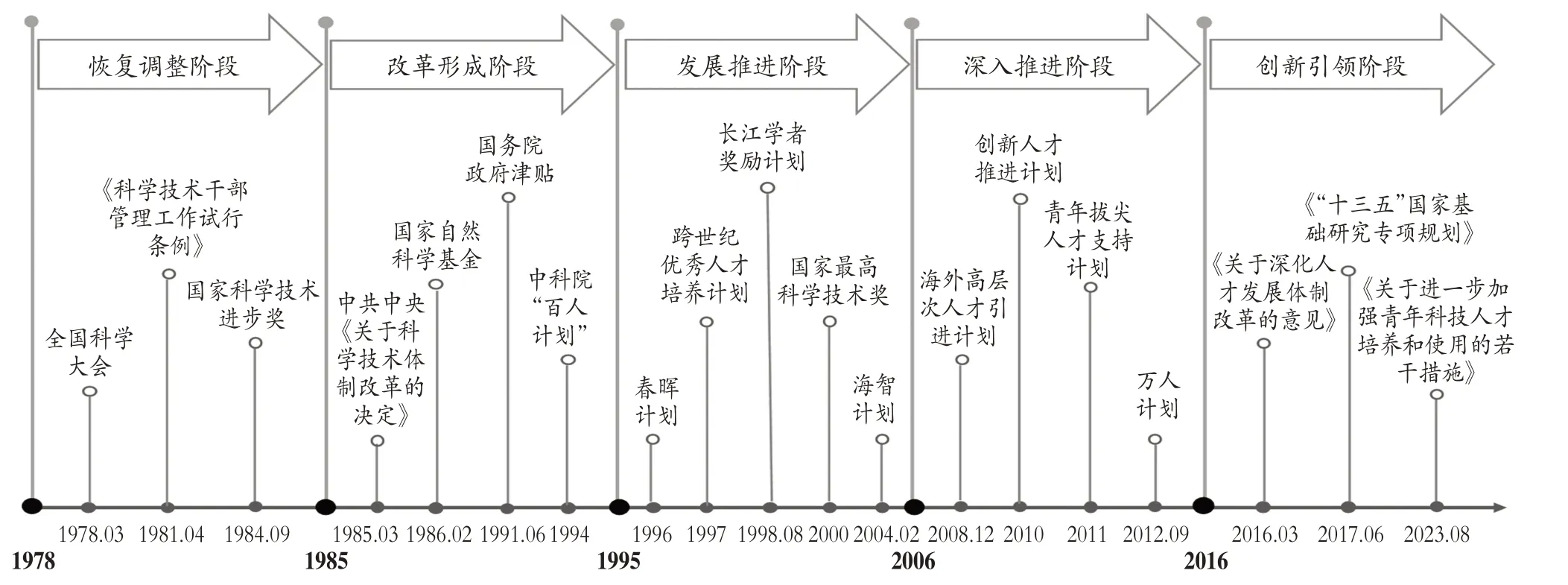

学术界对国际消费中心城市的研究经历了从地理决定论到制度经济学的范式转变。早期研究多聚焦城市区位优势(Krugman,2001)[1]、基础设施条件(Hall,1998)[2]等硬性要素,强调港口枢纽、交通网络对消费要素的集散作用。新经济地理学派则揭示了产业集聚带来的规模效应(Fujita et al.,2001)[3],认为制造业集群会自然衍生出配套消费服务体系。然而,随着知识经济时代的到来,Florida(2011)[4]提出的“创意阶层”理论颠覆了传统认知。2023年,中国城市规划设计研究院发布的《“一带一路”倡议下的全球城市报告》指出,15个世界级城市聚落是引领全球活力的关键。而人才是衡量一个城市运转活力和发展潜力的重要指标。拥有高素质、高技能的人才,意味着拥有更强的创新能力、更高的生产效率以及更广阔的经济发展空间(《全球创新城市教育科技人才协同发展评估报告》,2025)[5]。广州市统计局(2022)一项研究进一步论证,高学历人才对社零总额的相关系数为3.4,即高学历人才(每10万人中拥有大学受教育程度的人数)每增多1%,能够拉动社零总额增长3.4%,表明高学历人才消费对社零总额有着较大拉动作用[6]。这些研究为理解人才与消费的深层关联提供了新的理论视角。

当前研究前沿呈现两个显著转向:一是从需求侧分析转向供给侧创新研究,Clarke(1997)[7]提出的“消费城市”理论强调,创新型人才既创造新消费需求,又催生新供给形态;史丹(2023)[8]认为高质量供给是引领和创造新需求的重要源泉。二是从经济要素研究转向人力资本研究,数字经济即创新驱动力,钟晓君等(2025)[9]认为数字经济已成为我国重要的战略部署和发展方向,是经济实现转型、高质量发展的创新驱动力。其研究结果表明,数字经济对中等收入群体消费总量、生存型消费、发展享受型消费均有显著正向影响。这些突破性研究共同指向一个核心命题:创新型人才是驱动消费中心城市形成的关键变量。

2.1 供给侧:创新型人才是高层次消费供给的“澎湃动力”

2025年初,杭州“六小龙” 现象背后的逻辑正是“高校-产业-城市”深度绑定的体现,其中一半的创始团队和核心技术都来自杭州的浙江大学。比如,DeepSeek的梁文锋是浙江大学信电系校友,群核科技的黄晓煌和陈航是浙大竺可桢学院的校友,云深处科技的朱秋国甚至还是浙大的副教授。这种城市与著名大学互相成就的实例进一步说明了高等教育发展对城市产业发展和消费供给的关键作用。

一方面,依托世界一流大学可实施人才培养的“供给侧改革”。世界一流大学通过跨学科教育(如斯坦福大学的“设计思维”课程)、产学研合作(如剑桥科技园(英国剑桥科技园位于英国东南部的剑桥郡,世界上医学和化学诺贝尔奖得主中有20%以上来自剑桥地区,此地集中了世界最具影响力的生物科技、制药、医疗器械公司)的校企联动),系统性培养具有国际视野和跨界能力的复合型人才。以新加坡为例,其国立大学(NUS)设立“未来城市实验室”,直接为滨海湾商圈的数字化消费场景开发输送技术与管理人才。

另一方面,世界一流大学能实现人才磁极效应的“三重维度”。第一重维度是“直接吸引人才”。顶尖高校通过优质学术资源(如诺贝尔奖得主领衔的研究中心)吸引全球顶尖学者,其团队往往衍生出高附加值消费产业。例如,MIT媒体实验室孵化的可穿戴设备技术,推动了苹果公司的Vision Pro和以杭州灵伴科技Rokid的智能眼镜等可穿戴智能设备的消费热潮。第二重维度是“构建创新生态”。大学集群形成的创新网络(如北京中关村“高校—企业—资本”三角生态),能够降低人才创业成本,加速消费技术创新落地。第三重维度是“文化赋能消费”。大学作为思想交汇平台,通过艺术展览、学术论坛等活动塑造城市文化包容性,间接提升消费场景的体验深度(如海德堡大学的哲学传统对当地文旅产业的隐形加持)。

2.2 需求侧:创新型人才是高层次消费需求的“源头活水”

国际消费中心城市的繁荣,本质上是高层次消费需求与供给动态适配的结果。在这一过程中,创新型人才群体凭借独特的知识结构、收入水平与价值追求,成为撬动城市消费升级的“需求引擎”。他们不仅具备较强的消费支付能力,更因对品质化、个性化、体验化消费的敏锐感知,持续塑造城市消费市场的需求图谱,推动消费形态从大众化向精细化跃迁。

从需求能力维度看,创新型人才的高附加值创造属性,使其收入水平普遍高于城市平均标准。这一群体直接支撑起奢侈品零售、私人定制、艺术展览等高附加值产业的生存空间。例如,硅谷科技精英对有机食品、可持续时尚的追捧,催生了旧金山湾区独特的绿色消费市场;伦敦金融城从业者对私人俱乐部、高端教育服务的需求,则滋养了城市高端服务业的繁荣。这种由人才特质衍生的消费能力,为城市构建多层次消费体系提供了核心客群基础。

从需求偏好维度看,创新型人才的职业特性塑造了其消费行为的先锋性。这种偏好促使城市消费市场加速分化:一方面,催生出融合科技与美学的智能家居、虚拟现实娱乐等新兴领域;另一方面,推动传统消费场景向沉浸式、社交化方向升级。巴黎左岸艺术区由知识分子群体主导的“慢消费”文化,纽约曼哈顿创意人群带动的独立设计师品牌崛起,均印证了人才需求偏好对消费市场结构的重塑效应。

更深层次的作用机制在于,创新型人才超前的消费理念通常具有社会示范效应,能够引导大众消费趋势。例如,东京涩谷区数字创意人才对二次元(二次元,最初指“二维世界”,现专指由动画、漫画、游戏等二维图像作品构成的虚拟世界。这些作品中的角色均为图像形式,与真人影视剧截然不同,故被称为“纸片人”。三次元,即三维空间或3D世界,由长、宽、高三个维度构成,即现实世界。而五次元,则巧妙地融合了二次元与三次元的概念,它指的是那些以三次元形式呈现,却又源于二次元角色或事物的事物,如手办、偶像声优以及COSPLAY等。)文化的消费,不仅培育了全球庞大的动漫衍生品市场,更催生出谷子(谷子,英文 “Goods” 的谐音,指的是以动漫、游戏、偶像等流行文化元素为主题的周边商品,如徽章、海报、卡片、挂件、立牌、手办、娃娃等都属于谷子的范畴。)经济。相关数据显示[10],2024年中国“谷子经济”市场规模达1689亿元,较2023年增长超40%,这一增速远超许多传统行业。据中研普华产业院报告,2024年中国二次元市场规模已高达1200亿元,成为全球最大的二次元市场,且持续增长。这种由点及面的需求扩散,使人才集聚区逐渐演变为消费创新的策源地。

城市为适配这类高层次消费需求,往往主动构建“人才-消费”共生系统。通过打造特色商业街区、培育文化消费场景、优化服务供给标准,形成对人才消费偏好的精准响应。迪拜知识园区的“未来生活体验中心”、新加坡纬壹科技城的智慧社区商业配套,均是通过空间设计与服务创新,将人才需求转化为城市消费竞争力的典型案例。这种供需关系的深度耦合,使创新型人才成为城市消费升级不可或缺的“活水之源”。

2.3 人才侧:世界一流大学是吸引高层次人才汇集的“聚变器”

在国际消费中心城市的形成进程中,世界一流大学如同一个强大的“聚变器”,以其独特的魅力和影响力吸引高层次人才汇聚,进而为城市的消费升级和创新发展注入源源不断的动力。

世界一流大学拥有卓越的学术声誉和科研实力,这是吸引高层次人才的核心要素。高层次人才往往渴望在这种学术环境中开展研究,以提升其学术水平和研究能力。例如,斯坦福大学在人工智能、生物技术等领域的科研实力举世闻名,吸引了大量相关领域的高层次人才投身研究。

世界一流大学提供了丰富的学习和发展机会,满足高层次人才的成长需求。例如,麻省理工学院(MIT)与众多科技企业建立了紧密的合作关系,学生有机会参与实际的科研项目和企业创新活动,高层次人才在此环境中能够持续学习和成长,从而实现自己的职业目标和人生价值。

世界一流大学营造了开放、包容的学术氛围和文化环境,吸引着具有不同背景和理念的高层次人才。例如,加州大学伯克利分校鼓励不同学科的教师和学生开展合作研究,在环境科学、能源技术等领域取得了许多重要的研究成果。包容的文化环境则尊重和接纳不同文化背景、不同价值观的人才,为城市的发展带来新的活力和机遇。

世界一流大学与城市的紧密互动和协同发展,也为高层次人才提供了广阔的发展空间。例如,伦敦的帝国理工学院与金融、科技等产业紧密结合,其科研成果在金融科技、生物制药等领域广泛应用,推动了伦敦相关产业的发展和消费市场的繁荣。这种互动和协同发展为高层次人才提供了更多的职业选择和发展机会。

3 杭州国际消费中心城市建设的发展瓶颈与现实约束

杭州建设国际新型消费中心城市的战略定位,既根植于深厚的历史文化底蕴,又依托数字经济时代的前沿探索。从政策文本与实践路径来看,其核心目标可概括为三个融合:传统文化与现代消费的融合、数字技术与消费场景的融合、生态资源与生活方式的融合。

传统文化与现代消费融合方面,杭州依托南宋御街、西湖文化景观等历史遗产,塑造具有江南韵味的文化消费高地。市级政策明确提出将宋韵文化、丝绸文化等元素融入现代商业空间,如清河坊历史文化街区的非遗活化项目与运河畔的沉浸式戏剧消费场景。此类举措旨在通过文化IP的现代转化,提升消费场景的辨识度与附加值。

数字技术与消费场景融合方面,杭州致力于构建全球智慧消费体验中心,以“数智杭州”为基底,推动虚实交互的消费新生态。2020年《杭州市建设国际消费中心城市三年行动计划(2021—2023年)》提出打造“数字生活新服务标杆”,强调通过区块链、元宇宙等技术重构“人-货-场”关系,实现消费场景的智能化升级。2023年《杭州市建设国际新型消费中心城市的实施方案(2023—2025年)》进一步细化目标,提出建设世界级地标商圈与智慧社区商业配套,例如湖滨步行街的AR导购系统与钱江新城商圈的数字孪生平台,均体现了技术赋能的消费创新。

生态资源与生活方式融合方面,杭州提出打造生态导向的可持续消费模式,将“两山理论”融入城市消费体系。政策要求完善绿色消费认证机制,推广低碳商业设施与循环经济模式,如西溪湿地周边的零废弃体验店与富阳生态村的自然教育基地。这一路径不仅呼应全球可持续消费趋势,还为杭州差异化竞争提供了生态价值支点。

尽管政策框架较为完整,但在人才驱动机制上仍显不足。关于“创新型人才是消费升级核心变量”的结论,在杭州现有政策中尚未形成系统化响应。相关政策虽提及“优化人才发展环境”,但未明确创新型人才与消费供给创新的联动机制,缺乏类似旧金山湾区(旧金山湾区是世界重要的科教文化中心之一,拥有包括公立的加州大学伯克利分校和私立的斯坦福大学,以及世界顶级医学中心加州大学旧金山分校等世界著名高等学府。借助众多一流大学提供的创新性国际化人才,创新科技金融体系,成为全球人均GDP最高的世界级城市群。)“产学研消费一体化”的顶层设计。

除此之外,杭州在规划国际消费中心城市建设中仍存在改进空间。

第一,本土消费品牌的高端转化能级存在断层。杭州作为外婆家、绿茶餐厅等全国餐饮连锁品牌的发源地,以及花西子、江南布衣、CHINISM等零售品牌的创始地,在培育大众消费品牌方面成效显著。但对比上海安福路、成都REGULAR源野等新兴消费地标——前者通过观夏、闻献等品牌实现本土设计力与国际审美的融合[11],后者以公园式商业重构在地文化表达[12]——杭州商圈仍面临品牌层级衔接不足的问题。MM麦檬、The Green Party等品牌多集中于中端价格带,A Blueberry(一颗蓝莓)、NewJnxs(江南先生)等新锐潮牌尚未突破区域市场认知,缺乏具备全球审美共识的高端消费场景,难以形成支撑国际消费中心建设的品牌生态体系。

第二,消费场景的社会包容性建设存在结构性缺失。政策聚焦商业设施智慧化改造,但对特殊群体需求响应机制建设滞后。对比东京涩谷智慧城市计划中“ 消除高龄者数字鸿沟、育儿支援和尿布减轻服务”[13]等民生服务集成方案,杭州重点商圈虽配备5G网络和无人零售设备,却未建立适老化数字指引系统、母婴关怀机制等基础服务支撑,消费升级与社会福祉提升尚未形成有效协同。

第三,生态资源的国际化转化能级有待突破。杭州虽通过亚运会等国际赛事积累了会展经济基础,但在多元化价值转化上仍显单薄。对比瑞士达沃斯——不仅是世界经济论坛举办地,更是融合疗养康体、冬季运动、气候科研的复合型生态消费枢纽,其每年50多场大型国际会议、200余场专业研讨会与滑雪赛事等业态叠加,仅会议经济年收入就达3亿瑞士法郎(约20亿人民币)[14]。而杭州的富阳水上运动中心、钱塘轮滑中心等亚运遗产尚未形成“赛事IP-生态消费-国际社群”的立体化网络,千岛湖等生态区缺乏达沃斯式的“疗养服务国际认证体系、山地运动消费链、科研机构驻留计划”等载体,导致会展经济与山水资源的协同效应不足,难以培育具有全球辨识度的消费生态圈。

4 杭州建设国际新型消费中心城市对策建议

杭州建设国际消费中心城市的本质在于构建“人才-创新-消费”的闭环驱动系统。针对现有政策在消费动力内生性、国际要素整合度及空间资源统筹性等方面的不足,建议从以下五方面深化推进。

4.1 存量:强化人才引育与消费存量的协同激活

消费者是消费生态的根基,需通过“存量优化+增量导入”双轮驱动。一方面,依托浙江大学、西湖大学等高校资源,完善“产学研用”一体化人才培育机制,通过创业孵化基地、人才公寓配套等政策,将每年20万大学毕业生转化为本地消费主力。另一方面,借鉴上海“人才安居工程”经验,针对数字经济、文创设计等领域的高端人才,提供定制化消费场景(如未来科技城的智慧社区商业),增强人才归属感。同时,需优化国际人才服务,提升医疗、教育等公共资源国际化水平,吸引外籍科研人员、留学生等群体融入本地消费。

4.2 增量:构建文化赋能的消费内生增长机制

艺术是一门国际语言。无论是体育赛事还是中外音乐绘画,全球消费者都可以跨越语言障碍地行理解和投入。国际消费中心的核心竞争力在于文化软实力驱动的消费自循环。杭州需以南宋文化、丝绸文化、数字文化为底蕴,打造“可体验的文化IP”。例如,将清河坊历史街区升级为沉浸式宋韵主题消费空间,引入全息投影、AR导览等技术还原南宋市井生活;依托中国美术学院资源,培育本土设计师品牌集群,推动“国潮+科技”产品全球首发。同时,借鉴伦敦西区剧院经济模式,以亚运场馆为载体,引入国际音乐节、电子竞技赛事等超级文化IP,形成“活动引流-消费转化-口碑传播”的正向循环。

4.3 优化政府主导的消费支持体系

政府需在消费环境治理、基础设施升级中发挥主导作用。其一,深化“放心消费在杭州”行动,建立全域消费投诉智能响应平台,推广数字人民币在商圈、文旅场景的应用。其二,强化消费金融支持,设立消费创新基金,鼓励金融机构开发“消费贷+场景保险”组合产品。其三,完善国际消费配套,加密洲际航线网络,利用“240小时过境免签+免税购物”联动政策,提升萧山机场口岸消费转化效率。

4.4 实施地标集群驱动的空间集约战略

破解当前商圈同质化、资源分散化困局,需集中打造“一核三极”消费地标群。以钱江新城-奥体中心为核心,建设集恒隆广场、江河汇综合体、SKP于一体的千亿级消费核心区,塑造杭州版“维多利亚港”天际线。同步强化三大增长极:西湖文化极(湖滨-吴山商圈)、未来科技极(云城-南湖科学中心)、大运河文化极(拱宸桥-祥符桥),通过轨道交通串联形成消费廊道。借鉴曼谷Terminal21主题商业体经验,在重点商圈植入“数字孪生+在地文化”沉浸式消费场景。

4.5 深化世界级产学研平台的消费转化

依托浙江大学、之江实验室等机构,构建“学科交叉-技术转化-场景实验”的创新链。在人工智能、元宇宙领域设立消费科技实验室,推动AR试衣、智能家居等技术的商业应用;支持阿里巴巴达摩院与银泰百货共建“未来零售试验场”,探索虚实融合消费新模式。同时,借鉴斯坦福大学与硅谷的共生模式,在云栖小镇、青山湖科技城等区域培育“科技消费共生体”,将科研成果直接转化为消费产品(如脑机接口健康监测设备),形成“人才集聚-技术突破-消费升级”的闭环生态。

参考文献

Fujita, Masahisa, Paul R. Krugman, and Anthony Venables. The spatial economy: Cities, regions, and international trade[J]. MIT press, 2001.

Hall, P. Cities in Civilization. Weidenfield and Nicolson, 1998.

Fujita, Masahisa, Paul R. Krugman, and Anthony Venables. The spatial economy: Cities, regions, and international trade. MIT press, 2001.

Florida, Richard. The Creative Class: from The Rise of the Creative Class: And How Its Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life (2002). The City Reader. Routledge, 2011: 175-181.

科技日报.教育科技人才协同发展指数发布: 京沪港进入全球城市创新力前十.[EB/OL].https://finance.sina.com.cn/tjhz/2025-01-25/doc-inehckpi4541075.shtml,2025-1-25.

广州市统计局. 基于人口结构特征的消费品市场发展政策建议研究.[EB/OL].https://tjj.gz.gov.cn/stats_newtjyw/sjjd/content/post_ 8540401.html, 2022-04-11.

Clarke, David B. Consumption and the city, modern and postmodern. International Journal of Urban and Regional Research 21.2 (1997): 218-237.

扩大内需战略研究课题组,史丹.论高质量供给引领和创造新需求[J].经济学动态,2023(11):3-19.

钟晓君,王冉冉,刘德学.数字经济何以提高中等收入群体的消费水平?[J/OL].管理现代化,2025(1):32-39[2025-02-19].https://doi.org/10.19634/j.cnki.11-1403/c.2025.01.004.

少荣科技君.谷子经济成2024年最火爆生意 凭啥火爆出圈?[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1819880668976 583633.2024-12-30.

金台资讯.上海武康路—安福路区域成功冲击“亿元街区”[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787875972814976558.2024-01-12.

轩轩海.成都REGULAR源野:探索公园式商业的新模式与未来[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1821381283292234214. 2025-01-16.

胡昂.日本智慧城市开发理念与实践[EB/OL].https://roll.sohu.com/a/673103863_121123909.2023-05-05.

体育产业生态圈.达沃斯:每年20亿营收,冰雪小镇最成功的模样[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591460701930436285.2018- 02-04.