【摘要】传统制造企业在数字化转型过程中, 往往会面临资源与数字情境之间的匹配问题, 随着数字情境的不断演变, 企业资源编排行动也会相应发生调整与演化。本文通过案例研究, 揭示数字经济背景下传统制造企业如何通过资源编排实现数字化转型。研究发现, 管理者认知是影响企业资源编排演化的主要因素, 在其影响下, 传统制造企业的资源编排会经历“资源构建—资源捆绑—资源撬动”的演化过程以助力企业数字化转型。本文旨在揭示企业数字化转型过程中资源编排演化的内在机制, 丰富资源编排的理论体系, 深化对制造企业资源编排的认知, 为制造企业数字化转型过程中的资源配置提供有力的指导。

【关键词】资源编排;数字化转型;管理者认知;制造企业

【中图分类号】 F275" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)03-0088-7

一、 引言

近年来, 我国数字经济发展迅猛, 且已被提升至国家战略层面。数字技术有助于制造企业降本增效、 重塑竞争优势, 从而为其带来新的机遇。然而, 根据《2023埃森哲中国企业数字化转型指数》, 我国企业数字化转型整体得分较低。这主要受限于当前环境的易变性、 不确定性、 复杂性和模糊性(VUCA), 导致管理者难以准确捕捉数字化转型时机。同时, 企业在数字化转型各阶段需灵活调整资源编排策略, 但实践中往往难以匹配行动方案, 加剧了转型难度。因此, 在数字经济背景下, 如何有效调动资源, 采取合适的资源编排行动以推动企业实现数字化转型, 成为重要议题。

数字化转型是企业融入数字技术, 提升运营效率和核心竞争力的战略过程(张振刚等,2022), 而资源是推动企业数字化转型的核心要素。在数字化情境下, 制造企业的资源展现出互联化和数字化的新形态, 这种新形态的资源突破了传统资源的排他性限制, 呈现出共享、 共创和共生的新特性, 与传统资源行动之间存在明显差异。企业需要将数字资源与传统资源相结合, 以发挥最大的协同效应(陈晓红等,2022)。资源编排理论主要关注管理者围绕资源所采取的一系列行动, 强调资源管理各流程之间的协同(Teece,2007)。因此, 制造企业数字化转型过程中资源编排行动的演化机制及内在逻辑需要进一步研究。

首先, 现有研究未明确制造企业数字化转型过程中资源编排的演化轨迹。传统的资源基础观念常常导致企业过度依赖现有资源, 陷入“资源诅咒”困境(Repenning和Sterman,2002)。所以, 对制造企业如何在数字化转型过程中有效管理和利用资源, 以及其中的资源编排如何演化进行更深入的研究显得尤为重要(Kang和Kim,2020)。虽然已有研究对制造企业数字化转型过程中的资源编排进行了探索, 但多集中于单一的因果关系研究, 静态地探讨企业实现某一特定目标的资源编排行动和能力利用的细节(李纯青等,2020), 而关于这些因素之间如何相互作用以及其相互转化的过程还值得进一步研究。其次, 现有研究忽略了管理者认知对数字化转型过程中企业资源编排的影响。在数字情境下, 管理者需要积极拓展认知边界。企业数字化转型的过程, 实质上也是管理者认知思维重塑和升级的过程(赵亚普等,2024)。已有文献探讨了管理者的认知灵活性(高辉和李玲,2022)、 数字能力(丁秀好和武素明,2020)以及注意力配置(王新成和李垣,2022)对数字化转型的积极影响。事实上, 管理者作为企业战略决策的核心, 其认知能力在企业资源编排中起到了至关重要的作用。因此, 本文致力于剖析数字化转型过程中企业资源编排的行动路径及其内在机理, 旨在进一步充实数字化转型与资源编排之间相互影响的理论研究成果, 同时拓展资源编排理论的应用范畴与实践场景。

二、 文献回顾

(一) 资源编排与数字化转型

资源编排理论源自资源基础理论(Wernerfelt,1984), 强调资源的有效管理和编排, 而非单纯拥有。资源基础理论认为组织的创新和竞争力源于独特、 异质性的资源(Peteraf,1993), 通过“资源—能力—价值创造”的转化, 可实现资源整合和动态调整, 培育可持续竞争优势(Zahra和Nambisan,2012)。近年来, 该理论广泛应用于创新创业、 生态系统演化及战略变革等领域。张璐等(2019)发现, 新创企业通过资源行动实现资源整合和流程创新; 王冰和毛基业(2020)探索了内部创业组织资源获取正当性机制, 强调有效资源管理和利用的重要性; 周常宝等(2023)则基于资源编排视角, 探究了高科技企业创新生态系统的演变过程, 展现其如何通过构建生态系统持续提升核心技术创新能力。

在全球科技革命和产业革命的浪潮中, 众多企业正在积极实施数字化转型, 以提升应对不确定性的能力。企业数字化的进程不仅标志着技术的革新, 更象征着组织能力的全面升级。通过数字技术, 企业可以实现创新、 生产、 运营等多层面的精细化优化与迭代(曾德麟等,2021), 促进资源动态协同与高效利用。深远来看, 数字化转型不仅彻底重塑了制造企业的运营模式, 而且在深层次上颠覆了传统的资源配置方式, 使资源展现出标准化、 互联化和数字化的新形态, 成功突破了传统资源的排他性限制, 进而呈现出共享、 共创和共生的新特性。在此背景下, 制造企业需提升资源创造、 拓展、 分配动态能力, 而资源编排流程涵盖资源组合、 形成、 价值创造三个阶段(Wang等,2020), 其对于企业数字化转型及资源编排演化至关重要。因此, 研究企业如何通过有效资源编排推动数字化转型及其后续发展尤为关键。当前有学者探讨了数字化转型下的资源编排行动。Zhou等(2017)发现, 信息技术与资源编排结合可以帮助企业积累独特资源, 形成核心竞争力; 苏敬勤等(2022)提出了“资源编排—效应机制—数字化能力”模型, 解析了数字化能力的动态演化机理。然而, 现有研究主要集中于资源行动中的某一特定编排行为, 或仅探索资源编排的某一子过程, 对于制造企业资源编排行动与数字化转型之间的行为属性和演化过程的研究相对不足。鉴于此, 本文基于资源编排理论, 对这些行为属性和演化过程进行深入探讨。

(二) 管理者认知

管理者认知是指有限理性的管理者在面对组织情境变化时, 将所掌握的知识结构转化为行为决策的信息筛选过程, 要求管理者在战略选择和决策制定中, 能够巧妙地规划、 执行甚至变革相应的资源编排, 以适应不断变化的环境(Eggers和Kaplan,2013), 并据此引导组织的行动方向。相关研究主要集中在认知维度、 演化路径及研究情境等领域。Lamberg和Tikkanen(2006)深入探讨了管理者认知的两个核心维度, 即认知结构和认知模式, 并指出真正揭示管理者认知内在特性的是其深层的认知模式; 张军和许庆瑞(2018)提出, 对管理者认知的研究必须结合具体情境, 才能全面揭示其在企业战略行为中的关键作用; 邓少军和芮明杰(2010)提出管理者认知是动态能力的微观认知基石, 并在此基础上构建了一条以“环境—认知—能力”为核心的演化路径。尽管目前已有大量管理者认知相关的研究, 但在数字时代背景下, 对管理者认知的探讨需要从更新的视角展开。

受数字经济驱动, 制造企业纷纷转型, 但变革充满挑战, 不乏有如柯达、 诺基亚等“带着成功的经验走向死亡”的典型案例。高阶梯队理论明确指出, 高管的个人特质对企业战略决策具有深远的影响, 尤其是在数字化转型和资源战略中, 管理者的认知和决策能力尤为关键(胡玲等,2023)。这一点已经引起了学术界的广泛关注, 并催生了大量深入的研究探讨。陈岩等(2023)发现高层管理者具备较高的配置认知, 故而能高效地为创业能力的进阶发展提供关键资源支撑, 有力保障其能力提升; 张璐等(2020)探讨了管理者在决策过程中的注意力配置机制, 发现为了推动企业持续发展和提升组织能力, 企业需要精心制定并有效实施与管理者认知相匹配的资源编排策略。现有研究已经证实了管理者认知、 组织能力水平与决策流程之间存在的联系, 但对于数字化背景下管理者认知如何影响资源编排及组织情境的分析尚显不足。因此, 需深入探究管理者认知在数字化转型中对企业资源编排行动路径的微观影响。

综上所述, 现有研究虽强调企业资源编排在数字化转型中的重要性, 但多聚焦于具体编排行动或子过程, 未全面探讨资源编排与数字化转型各阶段的紧密联系。同时, 对于数字化转型各阶段的资源编排行动及其与管理者认知关联方面的研究不足。因此, 本文结合资源编排和管理者认知, 深入探究制造企业资源编排的整体过程与数字化转型的协同作用, 揭示管理者认知在数字化转型不同阶段对资源编排的影响, 以全面理解企业数字化转型的过程和机制。

三、 研究设计

(一) 研究方法

本文选择探索性案例研究方法, 以揭示制造企业数字化转型中资源编排的演化路径。具体原因如下: 第一, 案例研究适合解答“How”和“Why”的问题。本文聚焦于制造企业如何通过资源编排实现数字化转型, 本质上属于“如何”和“怎样”的范畴, 并且针对此问题目前尚缺乏成熟的理论体系进行支撑和指导。第二, 案例研究能够通过剖析代表性案例, 深入地描述情境。本文旨在探究资源编排行动及管理者认知的影响机制, 通过采用案例研究方法, 结合多途径资料收集, 可以提炼规律, 为实践提供指导。

(二) 案例简介

1. 案例企业选择。本文选择潍柴控股集团有限公司(简称“潍柴”)为案例样本, 原因如下: 一是典型性。潍柴是我国领先并在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团, 在推动制造业转型和加速数字化转型中起着关键作用。二是匹配性。潍柴的目标是成为全球领先的智能化工业装备企业, 其在数字化转型过程中的资源战略布局清晰, 符合研究要求, 其管理者对转型过程中的资源战略布局有着清晰明确的规划, 与研究问题紧密契合。三是资料可得性。研究团队与潍柴有良好的合作关系, 积累了大量原始资料, 为研究的顺利进行奠定了基础。

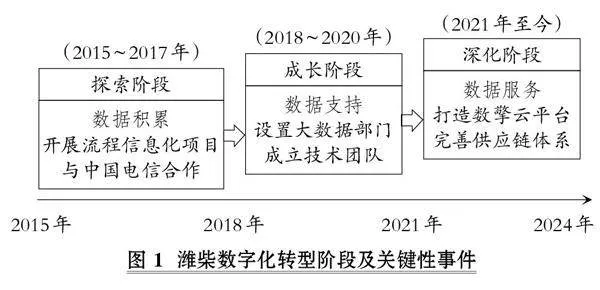

2. 数字化转型阶段划分。潍柴作为传统制造行业中的佼佼者, 在数字化转型浪潮中展现出了鲜明的特色和成果。本文结合潍柴的发展历程、 战略布局及数字化转型的关键节点, 将其数字化转型过程划分为三个阶段, 如图1所示。

(三) 资料收集与分析

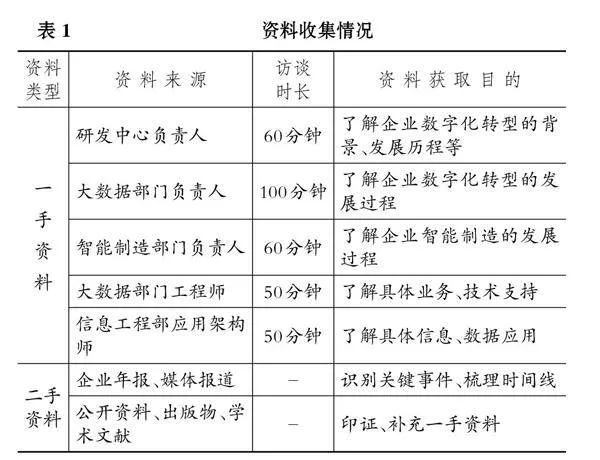

1. 资料收集。本文严格遵循三角验证法, 以确保研究的严谨性与可靠性。在资料收集阶段: 通过广泛搜集潍柴数字化转型的公开二手资料, 梳理出关键事件并构建时间线, 依此设计访谈提纲; 深入企业内部访谈关键人物, 从而确保获取完整且详实的证据链; 同时, 采用参与式观察法, 近距离、 全方位地了解企业运营细节。在对访谈资料进行整理后, 制订补充调研计划, 并通过多渠道实施补充调研, 不断完善资料体系。资料收集情况详见表1。

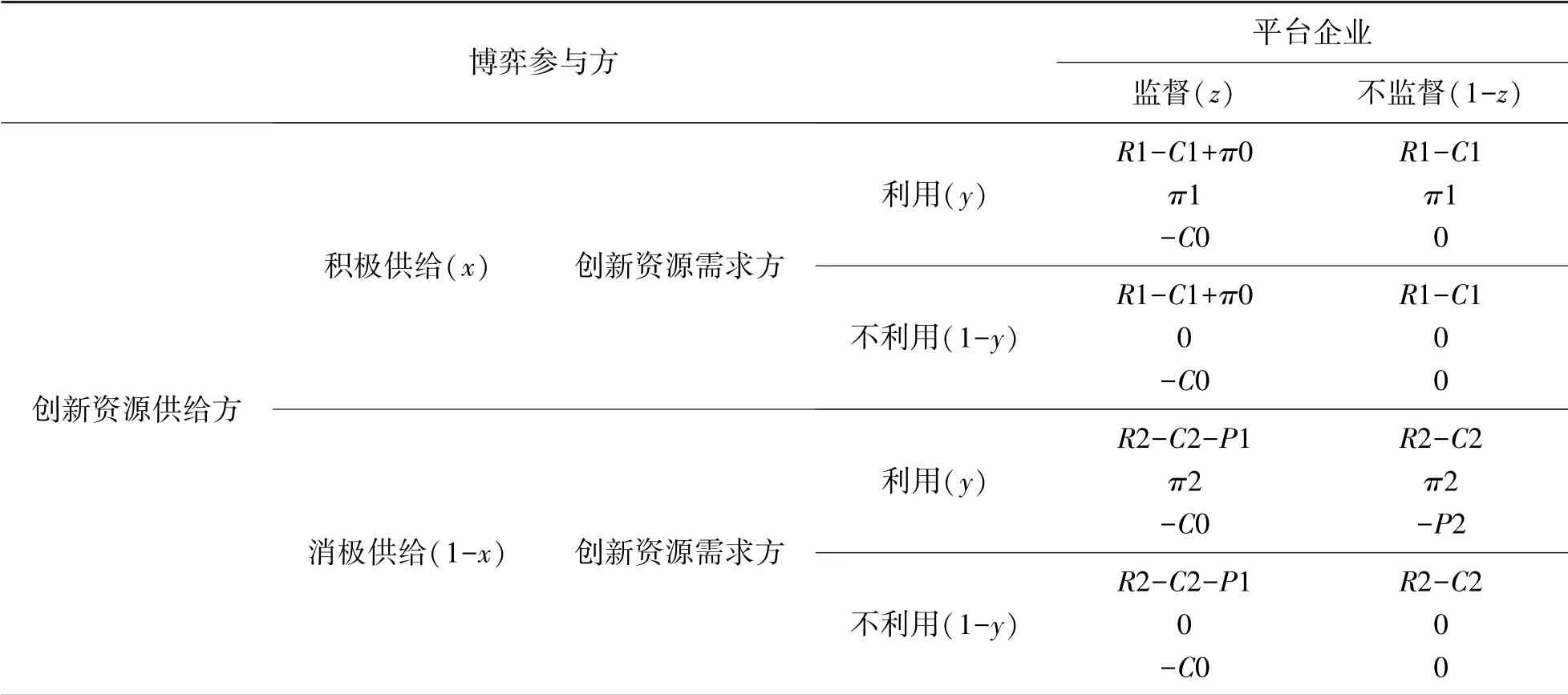

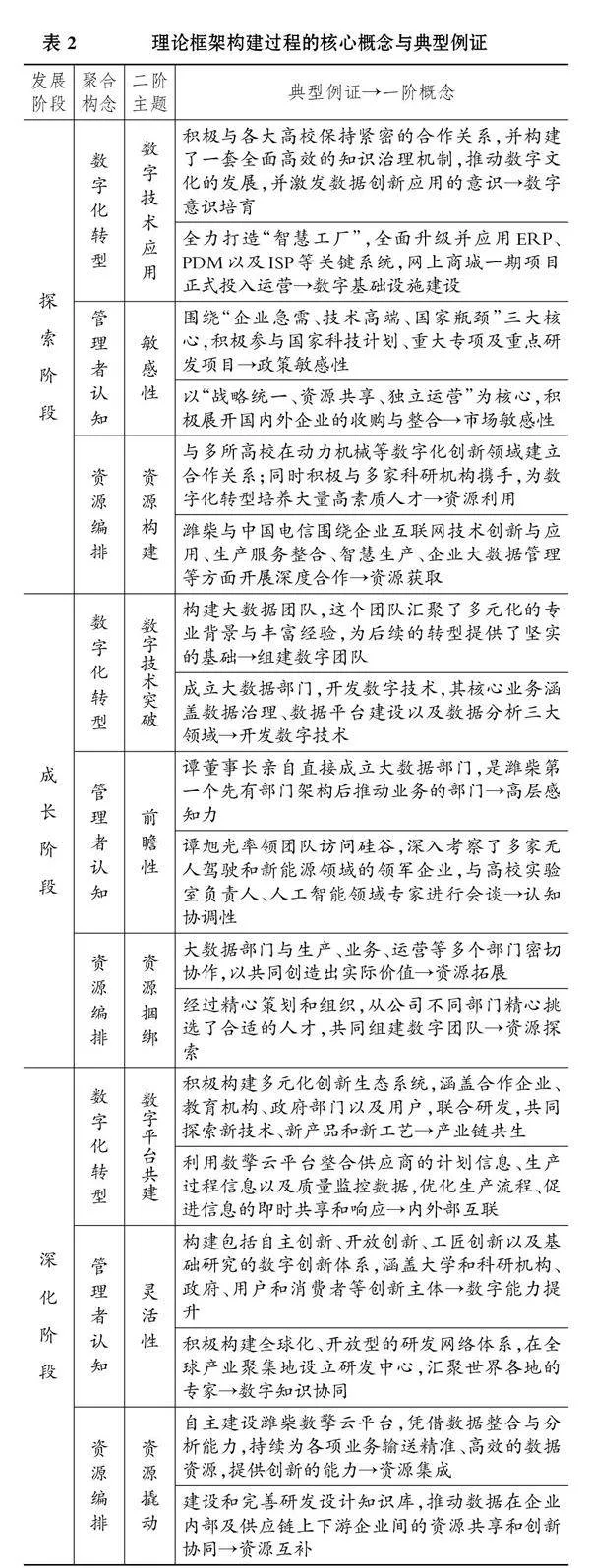

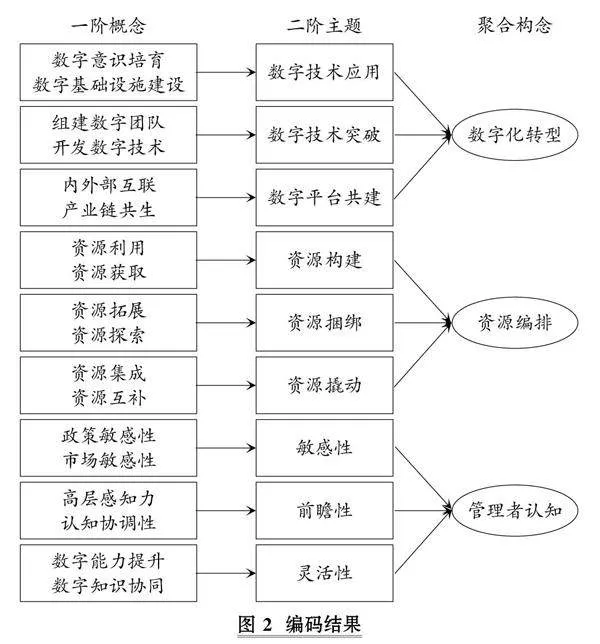

2. 资料分析。本文采用Gioia的结构化数据分析法, 结合情境, 通过一阶概念(基于受访者原话)和二阶主题(多维度研究主题)实现多阶分类, 形成基于数据的聚合构念: ①一阶概念。从访谈中提取“数字意识培育”等18个概念, 确保真实反映受访者想法。②二阶主题。构建“数字技术应用”等9个主题, 深入理解研究核心。③聚合构念。分析资料、 新概念与现有理论的关联, 提炼出3个聚合构念。最终, 形成如图2所示的编码结果。

四、 案例发现

潍柴数字化转型三个阶段的具体编码及例证见表2。

(一) 探索阶段

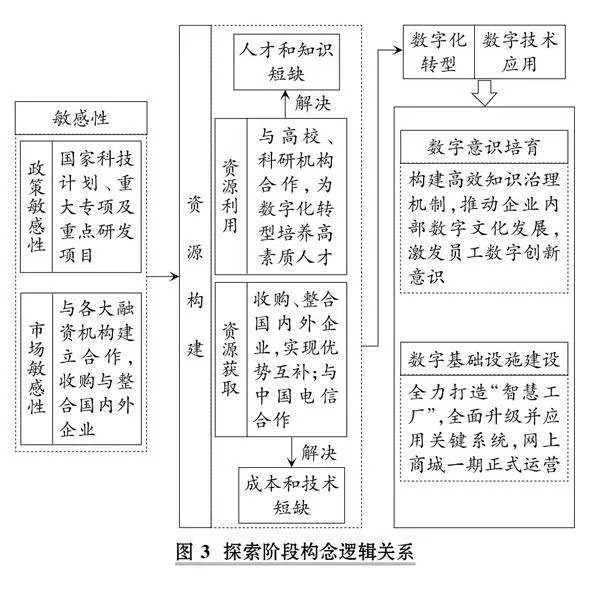

2015年, 国家首次提出数字化转型战略构想, 并在《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中将其列为重点任务。潍柴随即踏入数字化转型探索阶段, 面对数字技术迅猛发展的外部环境, 潍柴的管理层认识到识别数字化机遇的重要性。为此, 潍柴致力于合理调配和编排资源, 以确保能够迅速且有效地抓住这些机遇, 为后续的数字化利用和开发奠定坚实的基础。

在数字化转型初期, 潍柴的资源相对有限。但在董事长谭旭光敏锐的市场洞察力和对政策深刻理解的影响下, 企业实现了多方资源的集结整合。潍柴紧紧围绕“企业急需、 技术高端、 国家瓶颈”, 积极参与国家科技计划、 重大专项及重点研发项目。其利用云计算、 大数据等信息技术, 建立“一号工厂”, 成功入选工信部智能制造试点示范项目。从市场层面来看, 潍柴深谙市场发展趋势, 以“战略统一、 资源共享、 独立运营”为核心, 积极展开国内外企业的收购与整合, 在技术上实现优势互补, 推动协同研发。同时, 潍柴与各大融资机构建立了多元化的合作模式, 在资源紧缺的情况下, 根据具体需求和状况, 灵活运用融资租赁、 基金、 私募股权等融资手段, 确保在资金层面满足持续发展的需求。在此基础上, 潍柴通过积极培育全员数字意识、 加速数字基础设施的建设与完善来推进数字化转型。

1. 数字意识培育。潍柴大力推动企业数字意识的培育, 通过合作解决人才和知识短缺问题。在数字化转型的探索阶段, 潍柴致力于通过数字素养培育使每一位员工都具备数字技能。潍柴积极与各大高校紧密合作, 与上海交通大学、 天津大学等顶尖学府在动力机械等数字化创新领域建立了深厚的合作关系; 同时, 与多家科研机构携手, 为企业数字化转型培养大量高素质人才, 并在企业内部营造出优质的数字化环境。潍柴还建立了一套完备的知识治理机制, 其中: 知识培训机制通过提供多元化的培训项目, 如专业技术培训、 职业发展培训等, 全方位提升员工的数字知识储备和数字素养; 知识交流机制通过内部论坛、 技术分享会议等, 鼓励员工之间的知识分享与交流, 进一步激发团队的创新活力和合作精神。

2. 数字基础设施建设。潍柴积极推动数字基础设施建设, 通过引入第三方解决成本和技术短缺问题。潍柴与中国电信展开深度合作, 双方围绕企业互联网技术创新与应用、 生产服务整合、 智慧生产、 大数据管理等方面, 共同探讨研发数字技术, 积极筹备打造企业大数据管理系统和企业云服务, 从产品优化、 制造流程升级到新领域业务拓展, 全方位助力企业提升协作效率。在生产制造环节, 潍柴全力打造“智慧工厂”, 致力于实现互联网与工业生产的深度融合。潍柴的汽车发动机数字化车间已经顺利通过验收, 并在关键工序中广泛普及机器人, 将智能制造贯穿产品生产全过程。在业财融合领域, 潍柴已经全面升级并应用了ERP、 PDM以及ISP等关键系统, 显著扩大了IT技术在企业运营中的覆盖范围, 更提高了企业整体运营管控的信息化水平。在销售模式上, 2016年, 潍柴网上商城一期项目正式投入运营, 丰富了销售渠道、 拓展了线上业务, 标志着公司初步探索并实践了线上销售模式。

综上, 潍柴探索阶段构念间的逻辑关系如图3所示。

(二) 成长阶段

随着数字化浪潮的深入推进, 潍柴所面临的数字环境也发生了显著的变化, 单纯依赖传统的数字技术已无法满足当下需求, 企业需要积极探索并开发出符合自身发展要求的数字技术。潍柴管理层深刻认识到仅依赖外部资源是远远不够的, 必须抓住机遇, 以实现技术上的创新与突破。此后, 公司逐渐聚焦于如何高效利用机遇, 并通过合理配置资源、 实施资源捆绑行动, 以实现数字化转型。

2018年, 董事长谭旭光决定成立大数据部门, 并广泛地从各下属公司各部门搜罗精英人才, 以组建潍柴首支数字团队, 并多次率领团队访问硅谷, 深入考察包括Lunewave在内的多家无人驾驶和新能源领域的领军企业。在此期间, 他们与高校实验室负责人、 人工智能领域的顶尖专家就人工智能、 大数据等前沿技术进行了深入的探讨和交流。此次访问旨在布局潍柴未来高端科技发展, 推动公司在这些关键领域取得更大的突破和进展。董事长谭旭光的前瞻性极大地强化了公司的数字化创新意识, 公司的数字化转型成果显著, 主要体现在以下两个方面:

1. 组建数字团队。潍柴在此阶段的核心资源编排主要聚焦于构建组织核心能力, 设计组织内部的组织结构和人员编排。在人才筹备方面, 潍柴采取了两大核心策略。一是干部培训, 明确针对数字化转型的发展趋势, 组织相关干部参加专业培训, 并安排他们到行业内领先的企业进行实地参观与学习, 以深入了解行业最新动态。二是人才培养, 通过实践操作、 外出深造等多种方式, 不断提升员工的数字技能, 这不仅有助于员工个体的成长, 还能推动整个组织数字人才储备的提升。在组织结构方面, 潍柴成立了五大数据工程管理室, 这些工程管理室将全面覆盖研发、 制造、 采购、 营销以及供应链等核心业务环节, 确保在每个业务领域都能形成一个综合的调度中心。这一举措旨在深入探索和研究各业务领域的数据需求, 为业务的进一步发展提供精准的数据支持和创新的策划方案。

2. 开发数字技术。随着企业转型步伐的加快, 企业对数字技术的要求日益提升, 潍柴选择走自主创新的道路。此阶段潍柴并不是被动地组织和拼凑外部资源, 而是在内外部资源相对丰富的情况下, 主动进行资源的筛选与配置。2018年, 潍柴正式成立大数据部门, 其核心业务涵盖数据治理、 数据平台建设以及数据分析三大领域。数据治理业务是指对企业内部所有数据进行全面、 系统的管理和优化, 涵盖企业数据、 物联网数据、 互联网数据等各类数据, 其核心在于按照统一的质量标准, 对各类数据进行采集、 整合、 监控和治理, 确保数据的准确性、 完整性、 一致性和安全性。数据平台建设业务致力于对所收集的海量数据进行深度加工和精准清洗, 进而将其转化为业务部门日常运营和决策所需的高质量数据资源。作为数据统计的核心技术基础, 数据平台不仅为企业提供了坚实的数据支撑, 还推动了企业数据的有效利用和创新开发。数据分析业务是对经过处理的数据进行深入应用的过程, 这一过程与生产、 业务、 运营等多个部门密切协同, 以共同创造出实际价值。

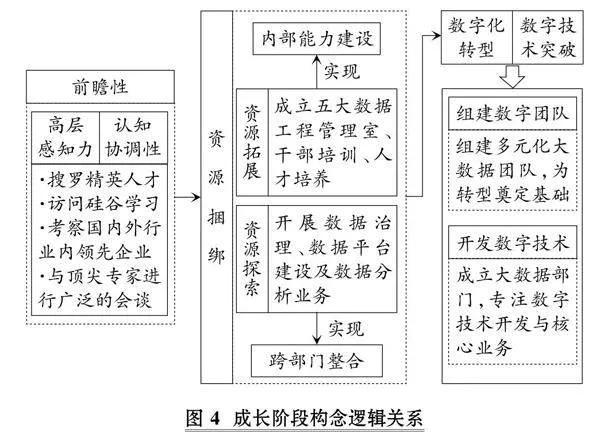

综上, 潍柴成长阶段构念间的逻辑关系如图4所示。

(三) 深化阶段

在深化阶段, 潍柴所面对的数字环境正经历着从单一数字技术向综合性数字平台的转变。管理层数字能力显著提升, 不仅在数字知识上实现了高效协同, 在认知上也展现出极高的灵活性。他们开始将视角拓展至如何发掘新的机遇, 以深化和拓展数字化转型。基于前期积累, 潍柴已逐渐形成了其独特的、 其他企业难以复制的组织能力, 资源编排的重点转向多元主体的资源利用方面。

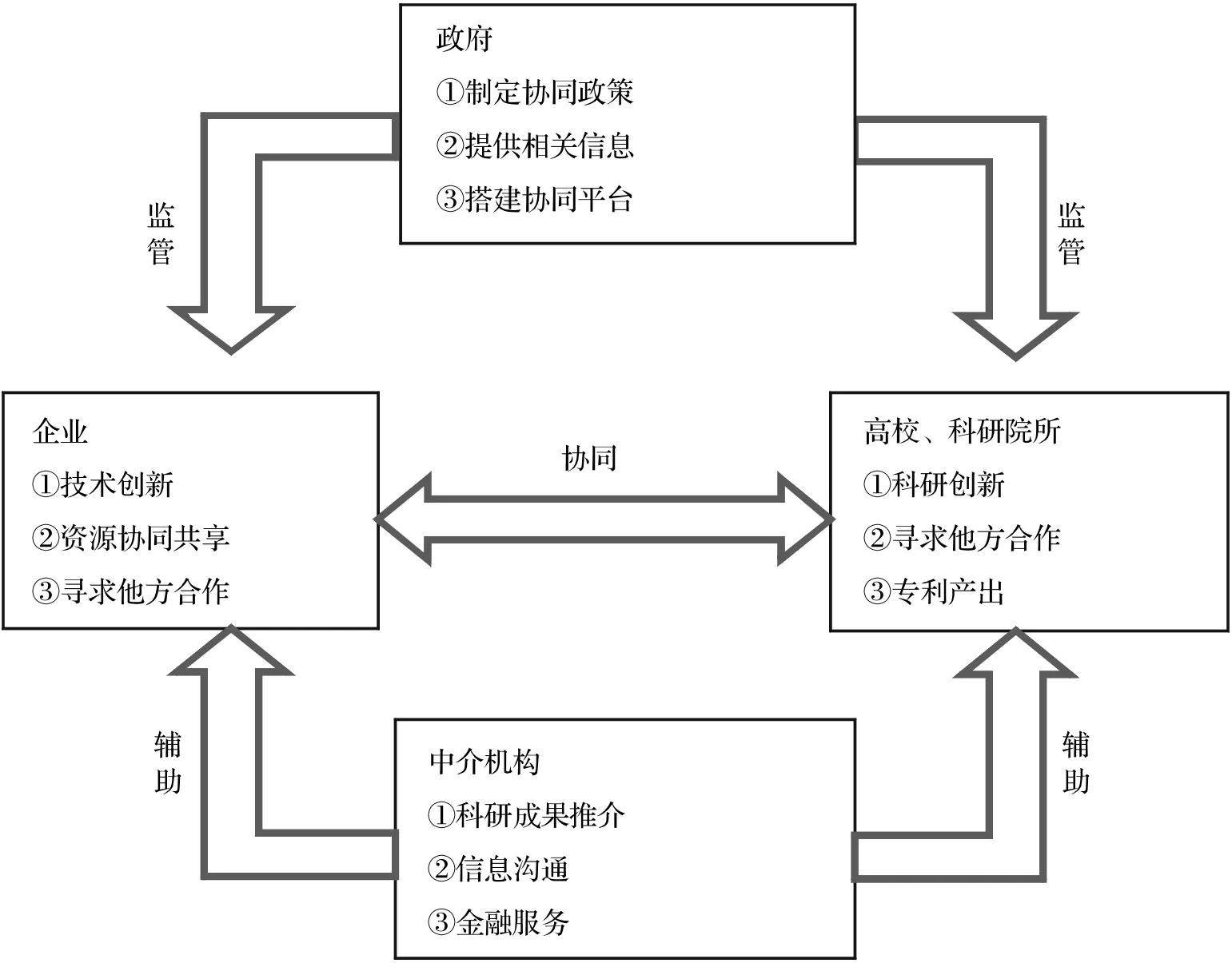

潍柴积极推动基于数字化的全方位创新进程。其汇聚了多元化的创新主体: 大学和科研机构负责进行基础研究和应用研究; 政府作为引导者, 负责制定政策、 投入资源、 搭建平台等; 用户和消费者作为重要参与者, 他们的需求和反馈推动产品与服务不断改进及升级。潍柴积极调动并高效利用各种资源, 促进多元创新主体间的深度协作与相互促进, 特别值得一提的是, 潍柴成功研发的数据资源共享平台以“横向协同、 纵向集成”的理念, 有效促进了产业链的横向拓展与纵向深化, 极大提升了研发资源的集成共享能力和创新协同效率。同时, 潍柴积极构建全球化、 开放型的研发网络体系, 设立全球研发中心, 汇聚世界各地的细分领域专家, 将创新成果转化为实际应用。在此过程中, 潍柴精心打造数字平台, 无缝衔接企业内外, 助推产业链协同发展, 为产业升级与创新突破持续赋能。

1. 内外部互联。2021年, 潍柴自建数擎云平台, 包括数据的汇集、 加工、 应用以及自助分析, 为数字化管理和数字分析提供强大的底层技术支撑。潍柴通过构建数字平台实现产业链协同。同时, 通过与供应商建立供应链协同体系, 实现信息共享和资源优化配置, 提高供应链的效率和灵活性。在数字化创新方面, 潍柴积极运用数字平台, 实施促进研发资源集成共享和创新协同的战略。通过不断地建设和完善研发设计知识库, 有效推动数据在企业内部以及供应链上下游企业间的资源共享和创新协同, 不仅提升了企业自身的研发能力和效率, 也促进了整个供应链创新能力和竞争力的提升。在企业内部, 潍柴积极构建创新活动激励机制, 运用奖金激励、 晋升机制以及专业培训等多重手段, 充分激发员工的创新热情与创造力, 为企业创新发展注入源源不断的活力。

2. 产业链共生。在企业外部, 潍柴积极构建多元化的创新生态系统, 该系统涵盖合作企业、 教育机构、 政府部门以及最终用户, 通过与各方紧密合作, 潍柴致力于推动联合研发工作, 共同探索新技术、 新产品和新工艺。这种合作模式不仅有助于提升潍柴自身的技术水平和创新能力, 而且为整个生态系统中的合作伙伴带来了互利共赢的机会, 共同推动产业发展和技术进步。在数字化运营方面, 潍柴强调横向协同与纵向集成。在横向协同上, 通过应用数据平台, 提升日常生产管理效率, 实现与供应商的协同。在纵向集成上, 主要体现为借助数据平台集成供应商的计划信息、 生产过程信息、 质量管控信息, 甚至是成品库存信息, 通过这些信息的集成提高整个运营过程的效率。同时, 通过纵向集成, 潍柴还能够实现对供应链资源的优化配置和调度, 进一步提高整体运营效率和市场响应速度。

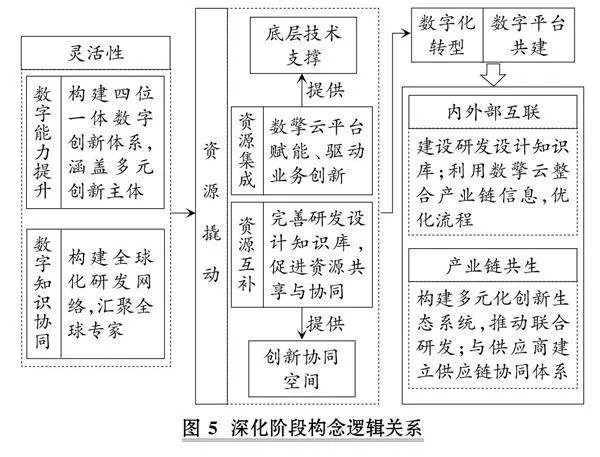

综上, 潍柴深化阶段构念间的逻辑关系如图5所示。

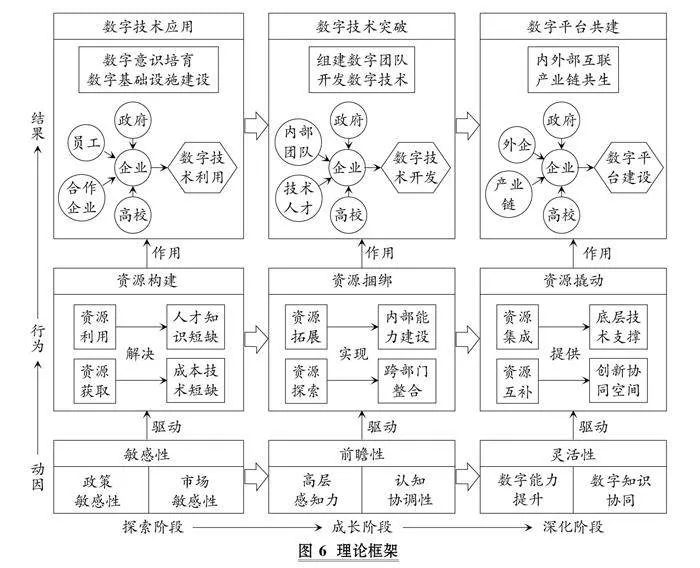

五、 案例讨论

本文以潍柴为例, 探讨其2015年以来通过资源编排策略实现传统制造企业向数字化成功转型的过程, 并构建了传统制造企业数字化转型路径的理论框架, 如图6所示。

(一) 制造企业资源编排行动“资源构建—资源捆绑—资源撬动”的演化过程

传统制造企业在数字化转型过程中, 随着数字化步伐的加快, 组织所面临的资源环境也在持续演变, 这种变化导致资源编排的重点亦需做出相应调整。本文研究发现, 在制造企业数字化转型的过程中, 资源编排经历了“资源构建—资源捆绑—资源撬动”的演化路径。具体表现为: 先对各类资源进行整合, 形成资源库; 再紧密捆绑资源, 形成驱动力; 最终将驱动力转化为竞争优势, 推动数字化转型成功。

(二) 管理者认知是影响资源编排行动的主要因素

企业数字化转型升级是一个关键的战略过程, 管理者认知在其中发挥着导向作用, 主导情境分析、 资源编排策略选择及其匹配。随着资源编排行动焦点的转移, 管理者认知能够灵活适应, 推动数字化转型成功。在数字化转型探索阶段, 管理者主要关注和识别机遇, 利用市场洞察力和对政策的理解, 实现多方资源的集结整合, 将原本零散的资源凝聚成强大的合力。在数字化转型成长阶段, 管理者视线逐渐聚焦于如何高效地把握和利用机遇, 注重资源的合理配置, 并采取资源捆绑行动, 以期在激烈的市场竞争中获得更大的竞争优势。在数字化转型深化阶段, 管理层在数字化能力方面取得了显著的突破, 逐步将眼光投向如何发掘新的契机, 并积极采取资源调配行动, 以推动数字化转型更深层次的发展。结合本文的案例分析, 可以清晰地观察到管理者认知在资源编排行动演化过程中的重要作用。

六、 结语

(一) 理论贡献

本文基于资源编排及管理者认知的理论内涵, 将上述理论扩展到数字情境中, 构建了传统制造企业从探索、 成长到深化阶段的数字化转型理论模型, 解构了传统制造企业以数字化资源为关键驱动力实现转型的内在机制与路径。首先, 本文基于资源编排理论, 提出了数字化转型中资源编排行动的动态演化机制, 回答了传统制造企业如何通过有效资源编排实现数字化转型的问题。区别于已有文献, 本文系统、 全面、 动态地探索了案例企业数字化转型全流程, 探讨了制造企业资源编排行动与企业数字化转型各阶段的紧密关联, 揭示了传统制造企业数字化转型的过程, 拓展了现有研究视角。其次, 本文创新性地探讨了管理者认知在数字化转型资源编排战略决策中的关键作用。在资源编排演化的过程中, 从简单的资源构建与捆绑到更为复杂的资源撬动, 管理者认知始终发挥着举足轻重的导向作用。本文弥补了现有管理者认知研究在数字化情境方面的不足, 有效拓展了数字化转型理论内涵的边界, 为传统制造企业数字化转型提供了一种独特的解释视角。

(二) 管理启示

在数字经济的推动下, 数字化转型已成为当前传统制造企业转型升级的首要选择。企业想要顺利开展数字化转型实践, 就需要灵活调适资源编排策略, 切实高效地调配各类资源, 并施行契合的资源编排行动。本文所提炼的数字化转型过程中的资源编排演化模型, 有利于企业更加清晰自身定位, 为传统制造企业指明数字化转型的实现路径。同时, 企业要明晰管理者认知在资源和战略匹配中发挥的重要作用。管理者应努力培育前瞻性视野, 洞察行业未来的发展趋势和走向, 且要保持对市场的敏感性, 紧密关注发展机会。此外, 还需要具备灵活应变的特质, 灵动地对资源分配策略予以调整优化。

(三) 研究局限性及展望

本文存在如下不足: 一方面, 本文所选案例是制造业内较为成功的领军企业, 虽具有一定的代表性, 但在资源基础、 人才储备以及社会网络等方面与中小企业存在显著的差异, 未来的研究可以选取其他行业企业或同行业中小企业的案例进行对比分析; 另一方面, 管理者认知的形成深受管理者自身知识、 过往经历以及个体特征的影响, 本文尚未全面探讨管理者的个体特性与经验如何影响组织情境, 未来应当进一步进行研究。

【 主 要 参 考 文 献 】

邓少军,芮明杰.组织动态能力演化微观认知机制研究前沿探析与未来展望[ J].外国经济与管理,2010(11):26 ~ 34.

李纯青,吕俊峰,王肖利等.多元企业身份张力调和机理研究[ J].管理学报,2020(2):278 ~ 289.

苏敬勤,孙悦,高昕.连续数字化转型背景下的数字化能力演化机理——基于资源编排视角[ J].科学学研究,2022(10):1853 ~ 1863.

张军,许庆瑞.管理者认知特征与企业创新能力关系研究[ J].科研管理,2018(4):1 ~ 9.

张璐,梁丽娜,苏敬勤等.破茧成蝶:创业企业如何突破能力的刚性束缚实现进阶?[ J].管理世界,2020(6):189 ~ 201+253.

周常宝,冯志红,林润辉等.从产品导向到生态导向:高科技企业创新生态系统的构建——基于大疆的纵向案例[ J].管理评论,2023(3):337 ~ 352.

Kang J., Kim S.. Performance implications of incremental transition and discontinuous jump between exploration and exploitation[ J]. Strategic Management Journal,2020(6):1083 ~ 1111.

Lamberg J.-A., Tikkanen H.. Changing sources of competitive advantage: Cognition and path dependence in the Finnish retail industry 1945-1995[ J]. Industrial and Corporate Change,2006(5):811 ~ 846.

Repenning N. P., Sterman J. D.. Capability traps and self-confirming attribution errors in the dynamics of process improvement[ J]. Administrative Science Quarterly,2002(2):265 ~ 295.

Teece D. J.. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[ J]. Strategic Management Journal,2007(13):1319 ~ 1350.

Wang J., Xue Y., Yang J.. Boundary-spanning search and firms green innovation: The moderating role of resource orchestration capability[ J]. Business Strategy and the Environment,2020(2):361 ~ 374.

Wernerfelt B.. A resource-based view of the firm[ J]. Strategic Management Journal,1984(2):171 ~ 180.

Zahra S. A., Nambisan S.. Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems[ J]. Business Horizons,2012(3):219 ~ 229.

(责任编辑·校对: 陈晶" 喻晨)

【基金项目】山东省自然科学基金面上项目“智能制造企业创业与数字商业模式生态重塑机理研究”(项目编号:ZR2022MG021)