【摘要】服务新质生产力发展是新时期数字金融创新的出发点与落脚点。本文通过系统梳理相关研究进展发现: 数字金融主要通过资源配置、 普惠金融、 技术溢出和产融结合效应服务新质生产力发展; 数字金融在宏观层面能够推动经济高质量发展但具有区域异质性, 在微观企业层面提升企业全要素生产率是数字金融服务新质生产力发展的主要路径; 数字金融已在科技创新、 绿色转型、 新兴产业等新质生产力发展的重点领域取得了积极成效, 但在创新监管、 基础设施、 前沿技术、 人才培养等方面仍需进一步完善。因此, 要深化金融科技创新监管试点, 完善数字金融基础设施和生态体系, 加强前沿技术攻关应用, 加快培养数字金融复合型人才。针对已有研究不足, 从加强理论研究、 完善指标测度体系、 深化案例研究、 创新研究视角等方面提出具体建议。

【关键词】数字金融;新质生产力;高质量发展;全要素生产率;金融科技;元宇宙

【中图分类号】F832.35" " " 【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)07-0018-8

一、 引言

2023年9月7日, 习近平总书记在黑龙江考察时首次公开提出新质生产力这一概念。2024年1月31日, 习近平总书记在中共中央政治局集体学习时进一步对新质生产力进行了阐述: 新质生产力由技术革命性突破、 生产要素创新性配置、 产业深度转型升级而催生, 以劳动者、 劳动资料、 劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵, 以全要素生产率大幅提升为核心标志; 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。党的二十届三中全会强调, “健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“深化金融体制改革”。金融是国民经济的血脉, 关键技术攻关和高新技术产业化都需要金融“输血供氧”, 新质生产力的培育和发展离不开有效的金融支持。2023年10月召开的中央金融工作会议强调, 金融要为经济社会发展提供高质量服务, 优化资金供给结构, 把更多的金融资源用于促进科技创新、 先进制造、 绿色发展和中小微企业, 大力支持实施创新驱动发展战略, 做好科技金融、 绿色金融、 普惠金融、 养老金融、 数字金融五篇大文章, 加快建设金融强国。数字金融是数字技术与数据要素“双轮驱动”的金融创新, 服务新质生产力发展是新时期数字金融创新的出发点与落脚点。数字金融通过运用人工智能、 区块链、 云计算等数字技术, 并将数据作为新型生产要素纳入生产函数, 能够创新金融产品、 业务流程和商业模式, 深化金融供给侧结构性改革, 赋能金融高质量发展, 满足实体经济发展新质生产力的需求(王博等,2024)。在建设金融强国的背景下, 如何更好地通过数字金融创新服务新质生产力发展, 成为理论界与实务界共同关注的热点课题。

根据中国知网检索统计, 首篇研究新质生产力的文献发表于2023年9月, 截至2024年10月, 已有326篇有关数字金融、 金融科技服务新质生产力与高质量发展的文献发表。由于该领域的研究具有交叉性和复杂性, 亟需通过系统梳理已有研究的贡献和不足, 把握研究的重点、 方向和趋势, 以更好地发挥前沿研究对创新实践的指导价值。本文聚焦数字金融服务新质生产力发展这一前沿研究领域, 对相关理论与实证研究进展进行全面梳理和系统综述, 并在此基础上展望值得进一步研究的方向, 以期为该领域前沿研究提供可供参考的理论图谱与实践进路。

二、 数字金融服务新质生产力发展的理论研究

1. 数字金融服务新质生产力发展的理论逻辑。把握新质生产力的主要内涵, 是研究数字金融服务新质生产力发展的逻辑起点。从新质生产力的内涵与数字金融创新的关系来看, 新质生产力本身就是科技生产力、 绿色生产力、 数字生产力(周雷等,2024d), 而数字金融是推进科技金融、 绿色金融、 普惠金融发展的数据和技术基础, 数字金融赋能可以增强金融支持实体经济的能力, 促进数实融合, 提升科技生产力、 绿色生产力和数字生产力, 最终服务新质生产力发展。

从“科技—金融—产业”良性循环的角度, 新质生产力的核心在于科技创新, 主要载体是产业, 性质上表现为大量颠覆性创新技术的出现, 并通过产业化释放出巨大的动能, 质量上表现为具有更高技术水平、 更好经济效益的新兴产业的涌现, 从而促进经济高质量发展(宋佳等,2024)。“科技创新—结构变迁—效率变革”被认为是发展新质生产力的逻辑主线, 颠覆性、 突破性、 引领性的科技创新及其在数字经济等新技术系统中的扩散和使用, 能使生产力的能级裂变式提升, 构建现代化产业体系, 大幅提升全要素生产率(中国社会科学院经济研究所课题组等,2024)。而自人类社会进入工业文明以来, 每一次产业革命的兴起都离不开金融创新(常冶衡和张令兰,2024)。随着数字经济时代的到来, 新一轮科技革命和产业变革使得生产力呈现数字化、 智能化、 网络化的新特征(何秋洁等,2023), 而数字金融代表了金融行业数智化转型的方向, 两者的高度契合成为数字金融服务新质生产力发展的重要理论逻辑。

从生产力三要素角度, 数字金融推动数字技术革命性突破, 能够促进生产力三要素的创新性配置, 实现从“量变”到“质变”的跃迁, 加快形成新质生产力。首先, 新质劳动者的培育。数字金融优化金融资源配置, 支持新兴产业发展, 催生新的职业岗位, 同时为劳动者的教育培训和职业技能提升提供资金支持, 助力其学习生成式人工智能等新技术, 提高其综合素质, 从而服务新质生产力发展(李伟,2024)。其次, 新质劳动资料的形成。数字金融可创新数字供应链金融模式和产品, 促进单个实体企业和整个供应链产业链劳动资料的优化配置和转型升级, 形成工业互联网、 区块链平台等新质劳动资料。最后, 新质劳动对象的丰富与拓展。数字金融应用大数据、 云计算、 智能合约等技术创新金融产品和服务, 支持未来产业发展。量子科技、 生物科技、 元宇宙、 脑机接口等新产业的出现极大地丰富了劳动对象的种类和形态, 拓展了生产边界, 为新质生产力发展提供了新动力。同时, 数字金融能够对资金、 资产和资源等各类劳动对象进行精准、 高效管理, 提升金融服务效率, 促进新质生产力发展(李东民和张旭,2024)。

2. 数字金融服务新质生产力发展的作用机制。通过对前沿文献的系统梳理, 结合数字金融发展理论和金融功能观, 数字金融服务新质生产力发展的作用机制主要包括资源配置效应、 普惠金融效应、 技术溢出效应和产融结合效应四条路径。

首先, 资源配置是金融的基本功能, 数字金融能提高企业融资的可得性和多样性, 增强金融的资源配置能力, 加速资金流向有潜力的创新创业企业和项目(Haddad和Hornuf,2019), 促进生产要素创新性配置, 服务新质生产力发展。同时, 数字金融运用数字技术建立数字化金融服务平台, 通过信息揭示实现资源的快速匹配, 有助于减少资金空转和金融错配, 提高金融资源的利用效率, 优化劳动、 资本、 知识、 数据等生产要素的配置, 进一步推动新质生产力发展(谭志雄等,2024)。

其次, 数字金融的普惠金融效应, 促进催生新质生产力的新兴产业和未来产业发展壮大。金融机构通过数字普惠金融创新, 可以为新兴产业和未来产业中的各类中小企业提供覆盖全生命周期和全产业链条的金融服务, 赋能科技创新和新质生产力发展(陆岷峰,2024)。随着生成式人工智能和金融大模型的广泛应用, 数字普惠金融的服务效率、 可获得性和可持续性进一步提升, 能够更好地服务新兴产业和未来产业, 在更大范围内推动新质生产力发展(田国强和仇艺博,2024)。

再次, 数字金融的底层数字技术, 具有很强的正外部性, 不仅赋能金融创新, 而且通过技术溢出推动企业数字化转型。在数字金融创新过程中, 企业间的交流合作使得先进数字技术产生溢出效应, 促进企业间相互学习和模仿, 有利于数字技术的引入和扩散, 赋能新质生产力发展(龙池和张红梅,2023)。数字金融还催生了更多数字化服务, 例如开放银行通过API接口和平台化输出, 帮助企业应用生成式人工智能、 大数据增强分析等技术精准定位和捕捉市场需求, 创新商业模式和业务流程, 促进新质生产力发展(周雷等,2021b)。

最后, 数字金融具有跨界融合特征和产融结合效应, 能推动实体产业与金融业态的深度融合, 催生智能制造、 智慧农业、 金融“元宇宙”等新经济形态, 为发展新质生产力开辟新空间(黄丹荔等,2024)。

综上, 数字金融服务新质生产力发展的作用机制如下: 一是数字金融通过发挥资源配置效应, 促进生产要素创新性配置, 纠正金融错配, 为发展新质生产力提供有力支撑。二是数字金融通过发挥普惠金融效应, 推动数字普惠金融创新, 满足实体经济发展新质生产力过程中的新兴产业壮大、 未来产业培育等各类新金融需求。三是数字金融具有技术溢出效应, 其所使用的底层数字技术, 不仅能驱动金融创新, 还可以直接渗透到实体经济的生产过程中, 赋能企业数字化转型和新质生产力发展。四是数字金融的产融结合效应, 推动实体经济产业与新兴金融业态深度融合, 畅通“科技—金融—产业”循环, 加快形成新质生产力。

三、 数字金融服务新质生产力发展的实证研究

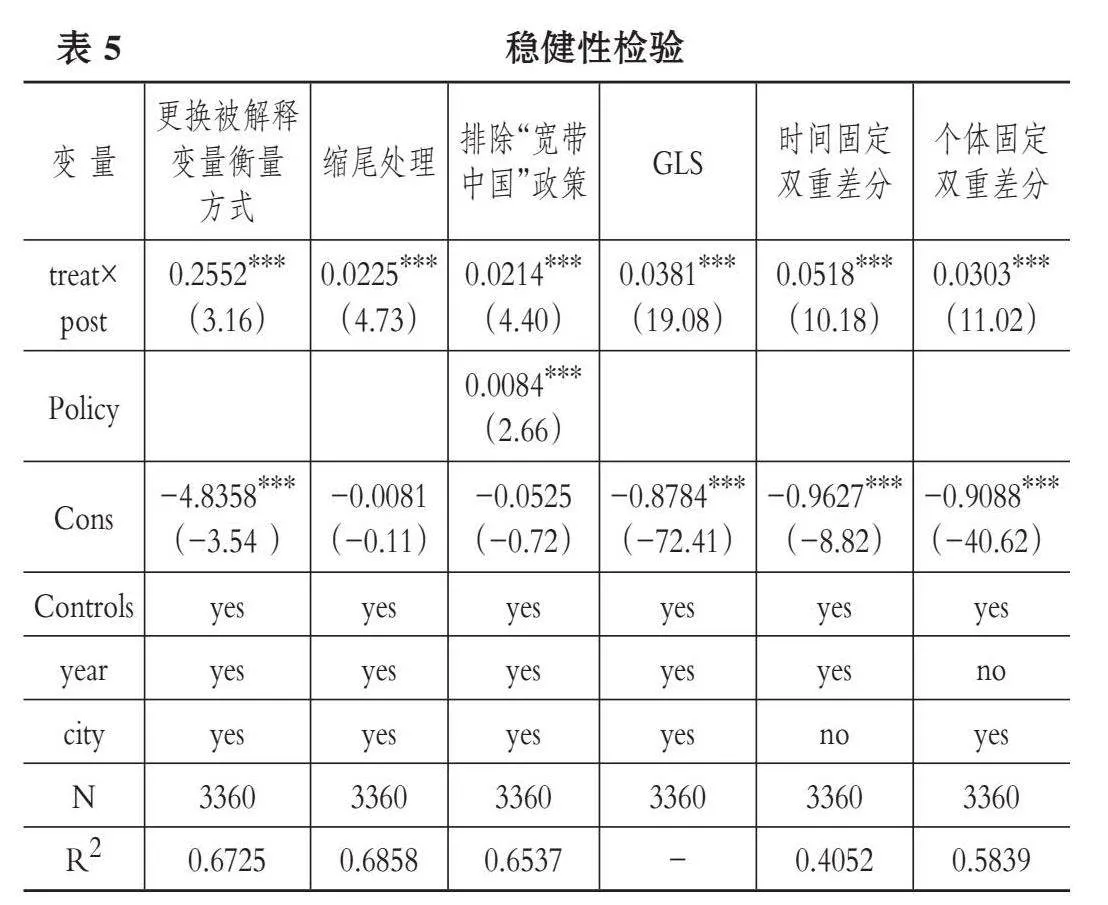

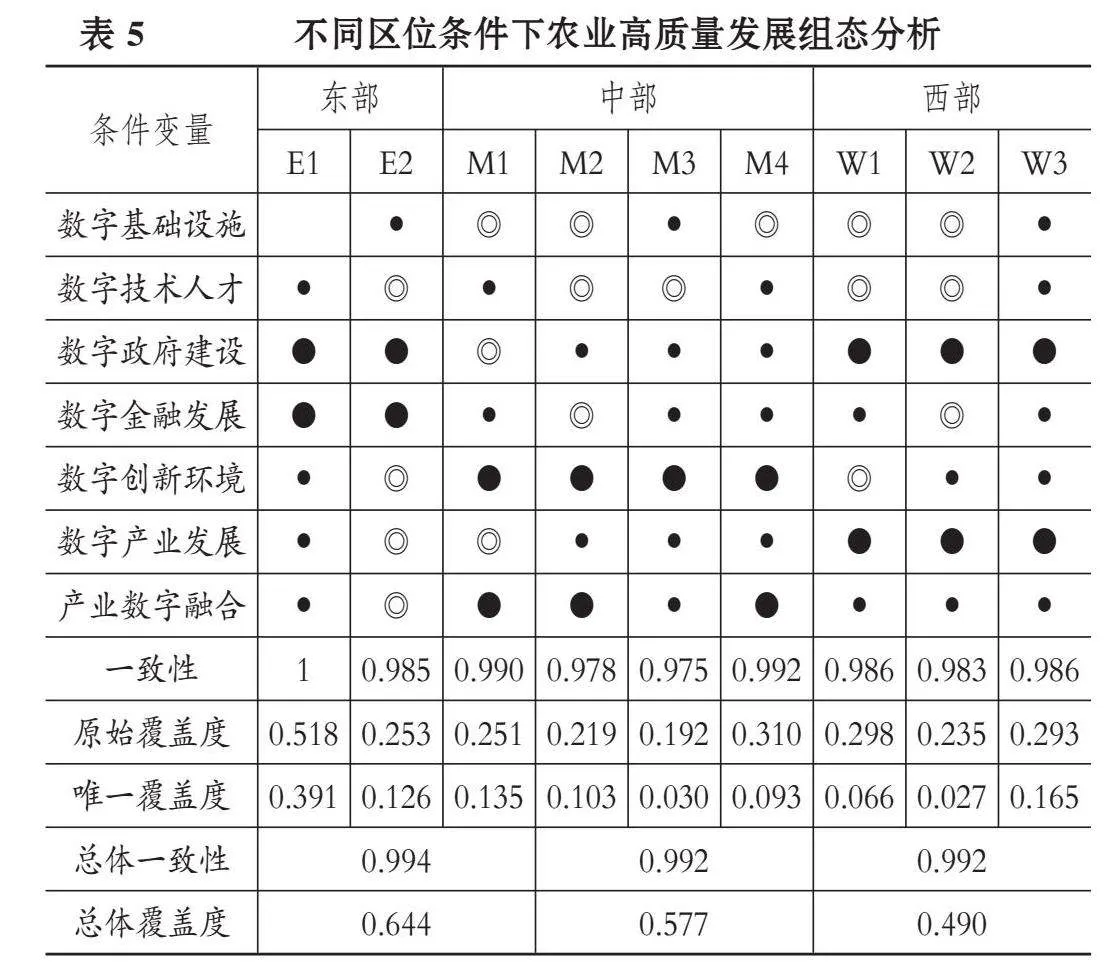

1. 宏观层面: 数字金融服务经济高质量发展。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点, 新质生产力能为高质量发展提供强劲支撑力、 推动力。虽然受数据积累和指标测度的限制, 直接从宏观层面实证检验数字金融服务新质生产力发展成效的文献较少, 但是已有不少文献运用宏观面板数据, 从不同视角检验了数字金融对经济高质量发展的促进作用。

首先, 从宏观区域层面看, 数字金融通过提升创业活跃度和优化产业结构, 能够推动区域经济高质量发展, 加快形成区域新质生产力, 其中对科技生产力的促进作用最显著(朱波和曾丽丹,2024)。

其次, 数字金融能够突破时空限制。部分研究进一步考察了数字金融的空间溢出效应, 发现其不仅能直接促进本地区经济高质量发展, 而且对邻近地区具有正向间接影响, 其中提升金融服务效率是主要的作用机制。在金融科技创新监管试点地区, 上述影响均明显高于非试点地区(周雷等,2024e)。但是, 有学者运用我国地级市数据检验得出, 受数字鸿沟制约, 数字金融对经济高质量发展的溢出效应尚未显现(李梦雨等,2021)。

再次, 数字金融对经济高质量发展具有正向影响, 但这种影响可能是非线性的。通过对长三角城市群26个地级市的实证检验发现, 数字金融对经济高质量发展的促进作用存在非线性的“门槛效应”, 随着人力资本和创新水平跨过“门槛值”, 这种促进作用显著增强(赵海华和侯佳琪,2024)。此外, 少量文献还将新质生产力作为中介变量引入研究框架, 进一步检验了非线性作用机制。杨秋菊和王文福(2024)基于我国省级面板数据检验发现: 数字金融赋能普惠金融创新可通过推动新质生产力形成, 促进城乡共同富裕和高质量发展; 当新质生产力达到一定水平后, 数字金融对城乡共同富裕和高质量发展的赋能作用进一步增强, 呈现非线性的“J字形”特征。

最后, 从产业层面看, 在制造业高质量发展进程中, 数字金融发挥了显著的推动作用, 而且创新的中介效应尤为明显, 表明科技创新是新质生产力的核心要素。已有研究发现, 与东部和西部地区相比, 中部地区数字金融对制造业高质量发展的赋能作用更为显著(姬新龙和邢娜,2024)。张存刚和董宇(2024)研究发现, 数字普惠金融可促进农业企业高质量发展, 但是分区域看, 西部地区的正向影响最显著, 东部地区次之, 中部地区反而不显著。可见, 不同产业的异质性检验结果明显不同。

综上, 由于研究对象、 测度指标和检验机制的不同, 宏观层面的实证研究得出了不尽相同的结论, 特别是在空间效应分析和异质性检验方面, 数字金融对经济高质量发展的多维复杂影响, 有待进一步检验和评估。

2. 微观层面: 数字金融提升企业全要素生产率。数字金融服务新质生产力发展, 最终需要落实到服务实体企业等微观市场主体层面。从微观企业的角度, 生产力的发展主要表现在提高企业生产效率上, 而测度企业生产效率和发展质量的主要指标就是全要素生产率。全要素生产率是产出与综合要素投入之比, 体现了技术进步和创新驱动对生产力的重大影响。新质生产力以全要素生产率的大幅提升为核心标志, 部分文献从不同视角检验了数字金融与企业全要素生产率的关系, 能为进一步研究数字金融服务实体企业新质生产力发展提供有益启示。从缓解融资约束的角度, 段军山和高雯玉(2022)、 戴钰和邓楠(2024)利用A股上市公司数据检验发现, 缓解企业面临的融资约束、 促进科技创新, 是数字金融发展推动企业全要素生产率提升的主要驱动机制, 上述机制在高市场化水平地区更为明显。而潘艺和张金昌(2023)从融资水平的角度得出了不尽相同的结论, 认为数字金融发展虽然有助于提升制造业企业的全要素生产率, 但是负债融资水平和权益融资水平没有发挥中介效应。在此基础上, 张永芳等(2023)通过分析发现, 数字金融通过促进数字化转型提升企业全要素生产率, 且该作用机制在金融发展水平高和市场化程度低的区域更加显著。可见, 选取的研究视角和中介机制不同, 也会得出不尽相同的结论。因此, 有必要进一步加强作用机理研究, 为开展微观企业层面的数字金融服务新质生产力发展的实证检验提供理论支撑。

在全要素生产率的基础上, 部分文献进一步考虑了非期望产出或生产力二要素理论, 构建微观企业层面的指标体系来测度新质生产力。首先, 余鑫鑫等(2024)引入污染物排放量作为非期望产出, 运用SBM法计算的绿色全要素生产率来测度企业新质生产力, 并以上市公司为样本研究发现, 数字普惠金融指数及其三个子维度(数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和数字化程度), 均能够提升企业新质生产力。同时, 数字金融主要通过抑制企业资本结构偏离与非效率劳动投资提升新质生产力。其次, 孙献贞等(2024)根据生产力二要素理论构建指标体系, 用于测度企业新质生产力, 得出数字普惠金融发展主要通过加速企业数字化转型来提升企业新质生产力, 且对国有企业和相对“年轻”的上市公司具有更大的推动作用的结论。此外, 徐磊等(2024)使用劳动力和生产工具二要素测度企业新质生产力发展水平, 检验发现金融科技与数字金融能够从整体上促进企业新质生产力的发展, 但是这种促进作用在数字经济水平和市场化程度较高的地区反而不明显。

综上, 已有文献从微观企业层面考察数字金融与新质生产力的关系, 在指标测度方面仍存在需要改进之处, 无论是直接使用全要素生产率还是根据生产力二要素理论构建指标体系, 其底层数据仍主要为上市公司的传统财务分析指标, 未能充分反映新质劳动者、 新质劳动资料和新质劳动对象的特征。同时, 采用数字普惠金融指数或者金融科技指标来测度数字金融发展水平, 也可能存在以偏概全的弊端, 因为其主要考虑了技术应用, 但未能充分反映数据要素的赋能作用。指标测度方面的不足可能影响实证研究结论的稳健性与可靠性, 因此有必要进一步完善指标测度体系, 为开展微观企业层面的数字金融服务新质生产力发展的实证研究提供重要支撑。

四、 数字金融服务新质生产力发展的重点领域研究

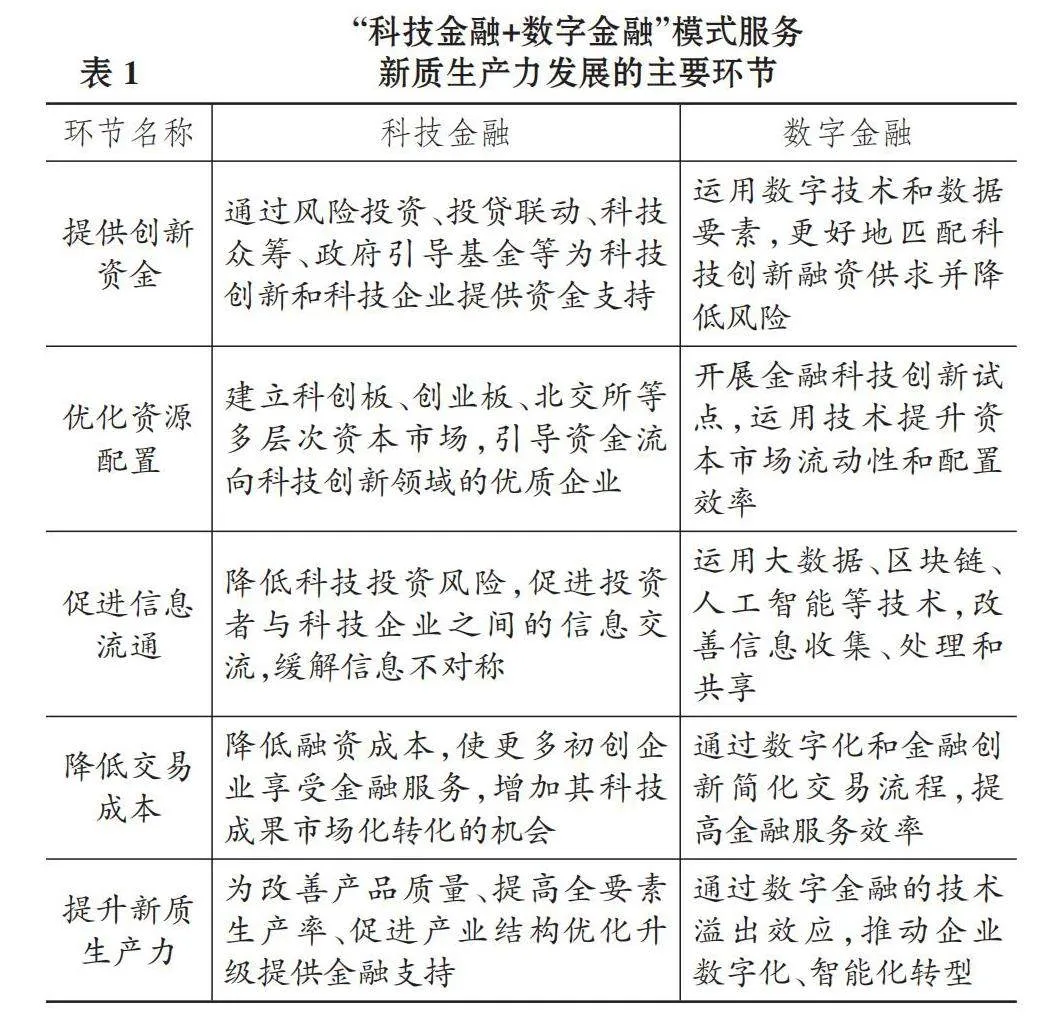

1. 数字金融服务科技创新与科技企业研究。科技创新是原创性科学研究和技术创新的总称, 是发展新质生产力的核心要素。数字金融是做好金融“五篇大文章”的基础和主线。科技金融作为“五篇大文章”之首, 主要服务于催生新质生产力的科技创新与科技企业, 而数字金融运用数字技术与数据要素, 能够显著提升科技金融的服务效率。因此, 两者的结合成为数字金融服务新质生产力发展的重点研究领域之一。“科技金融+数字金融”模式能够在提供创新资金、 优化资源配置、 促进信息流通、 降低交易成本、 提升新质生产力等环节服务科技创新和科技企业, 如表1所示。

信息共享与合作机制的建立, 是推动数字金融服务科技创新和科技企业的关键。要搭建金融机构与科技企业的信息共享平台, 通过该平台, 科技企业可以展示其创新项目和商业模式, 金融机构可以运用数字技术及时提供资金支持, 并运用专业能力为科技企业提供创业辅导、 技术评估、 资金管理、 市场营销等服务(张壹帆等,2024)。钱宏等(2024)以某商业银行的数字科技金融服务为例, 针对科技企业评价体系不健全、 产品体系不完善等痛点, 整合基础信息、 信用信息、 科技研发信息等数据, 构建“技术流”评价体系, 能在信用评级、 授信审批等方面真实反映企业科技实力和成长性, 并基于科技企业种子期、 孵化期、 成长期、 成熟期等不同阶段需求, 进一步创新和丰富产品体系, 提供全生命周期服务。

2. 数字金融服务绿色新质生产力发展研究。绿色发展是高质量发展的底色, 新质生产力本身就是绿色生产力。数字金融通过赋能绿色金融创新, 为服务绿色新质生产力发展提供有力的金融支持。数字金融对绿色金融的赋能, 主要体现在创新绿色金融产品与服务、 促进绿色金融资源优化配置、 推动绿色金融与产业融合以及强化绿色金融风险防控与监管等方面。因此, 数字金融与绿色金融的“双向奔赴”, 能促进绿色金融科技创新, 服务绿色低碳技术研发与绿色产业新质生产力发展(王遥,2024)。生态农业与生态产品是形成绿色新质生产力的重要载体。中国式农业现代化具有以农业发展生态化为绿色发展基调的生态特质, 刘学文等(2024)研究表明, 数字金融通过提升农业产业链韧性, 形成绿色、 高效、 协调、 共享的农业生态系统, 推动农业新质生产力发展, 赋能农业现代化。同时, 李严和杨玉文(2024)基于对现有成功案例的分析, 认为以数字金融为工具, 以绿色金融为手段, 遵循“生态资源资产化→生态资产资本化→生态资本可交易化”的路径, 可以构建生态产品价值实现模式, 促进生产要素创新性配置。此外, 发展新质生产力不可避免地会催生新型风险保障需求。数字金融通过运用大数据、 人工智能等技术, 结合新型数据要素, 拓宽可保风险范围, 赋能绿色保险创新, 开发碳保险、 生态环境产业保险、 清洁能源产业保险、 绿色出行保险等产品, 并提供风险减量与节能降碳服务, 助力实现“双碳”目标, 为绿色新质生产力发展保驾护航(周雷等,2024a)。

3. 数字金融服务新兴和未来产业发展研究。新质生产力的形成需要积极发展战略性新兴产业和未来产业, 完善现代化产业体系。但是, 新兴产业和未来产业中的企业大多处于创业阶段, 传统金融缺乏与其匹配的产品。与传统金融相比, 数字金融服务新兴产业和未来产业, 主要发挥以下优势: 一是数字技术优势。数字金融利用大数据、 人工智能等技术, 为上述产业中的企业进行“数字画像”, 缓解融资中的信息不对称, 提高融资可得性; 同时改进风险评估技术, 减少对抵押担保的依赖, 拓宽企业的融资渠道(庄毓敏等,2020)。二是场景和服务优势。数字金融在供给侧通过客户黏连吸引中小投资者, 激活经济体系中的“沉睡”资金; 在需求侧拓展服务触达能力和覆盖面, 为企业的创新研发提供资金, 推动新兴产业和未来产业发展(Norden和Buston,2014)。陈洋林等(2023)的研究也表明: 数字金融使用程度的加深, 能够持续促进新兴产业创新, 拓宽融资渠道和增加企业研发投入是主要机制; 新兴产业和未来产业包括新一代信息技术、 人工智能、 航空航天、 低空经济、 新能源、 新材料、 高端装备、 生物医药、 量子科技等, 数字金融的影响因上述产业不同而具有异质性。因此有必要针对不同产业, 研究具体的支持路径。例如, 金琳(2024)通过对长三角G60科创基金及应用大模型打造“数字海通2.0”的创新实践案例进行分析, 发现在海通证券支持下, 汇禾医疗在多个细分领域取得“全球首创”, 成为G60科创基金打造战略性新兴产业集群、 培育新质生产力的标杆企业。王珏和李子成(2024)以低空经济产业为例研究表明, 低空经济对新质生产力的影响随着数字金融发展水平的提高而增强。数字金融通过提供多样化的金融工具和服务, 优化资源配置与风险管理, 促进金融体系更好地支持低空经济发展, 从而进一步增强其对新质生产力的提升作用。

综上, 数字金融服务新兴产业和未来产业是一个具有广阔前景的研究领域。未来研究应进一步深入探讨数字金融服务的具体模式和路径, 加强数字金融与其他领域的协同创新, 同时完善监管机制, 加强风险管理, 以实现数字金融与新兴产业的良性互动和可持续发展。

五、 推进数字金融服务新质生产力发展的对策研究

1. 深化金融科技创新监管试点, 加强对数字金融服务新质生产力发展的支持。数字金融服务新质生产力发展需要构建与之相适应的新型生产关系, 而深化金融科技创新监管试点是重要的突破口(刘立云和孔祥利,2024)。为构建符合我国国情的数字金融创新监管模式, 中国人民银行组织开展了金融科技创新监管试点, 遴选符合条件的数字金融试点项目纳入“监管沙盒”, 提供安全可控的测试环境, 并允许通过测试的项目“出盒”面向市场提供常态化服务。截至2023年末, 已有33个试点项目“出盒”, 包括27个金融服务类项目和6个科技产品类项目, 但是面对新质生产力发展中涌现的各类新金融需求, 试点仍需进一步深化(周雷等,2024c)。首先, 要进一步完善顶层设计, 深化金融体制改革, 构建中国人民银行与地方金融管理部门密切配合的监管体制机制, 完善组织架构和政策法规, 提高试点项目遴选的质量和科学性, 优先选择具有实质创新性、 真正服务新质生产力发展的项目参加试点, 并通过试验性监管抑制区域金融风险(田利辉等,2024)。其次, 要细化“监管沙盒”的指标体系和测试流程。坚持金融服务实体经济的根本宗旨, 以做好金融“五篇大文章”、 服务新质生产力发展为目标, 细化“数字金融+科技金融”“数字金融+普惠金融”“数字金融+绿色金融”等方向“入盒”测试项目的监管指标体系, 并实现从“准入”到“退出”的全流程监管, 完善“出盒”后的持续监管机制(周雷等,2024b)。再次, 要健全鼓励创新与防范风险相平衡的监管措施, 加强对技术创新的监管激励, 鼓励金融机构和数字金融企业运用数字技术和数据要素赋能金融场景, 开发符合新兴产业和未来产业培育需求的数字金融创新产品, 以高质量金融服务助力新质生产力提升。最后, 要加强监管科技的应用, 完善中国证监会证联网、 监管云、 监管大数据仓库、 智慧监管平台等重点监管科技体系建设, 提升风险防范的前瞻性和有效性, 牢牢守住不发生系统性金融风险的底线, 为深化金融科技创新监管试点、 增强数字金融服务新质生产力发展的能力提供有力的监管支撑(何青等,2024)。

2. 完善数字金融基础设施和生态体系, 为服务新质生产力发展提供良好环境。数字金融基础设施是数字金融服务新质生产力发展的“数字底座”, 要进一步完善数字金融基础设施, 提升数字金融创新和服务能力。首先, 要加强数字金融信息基础设施建设, 包括以5G/6G、 物联网为代表的通信网络基础设施, 以生成式人工智能、 区块链为代表的新技术基础设施, 以数据中心、 智能计算中心为代表的算力基础设施, 从而支持复杂金融大模型的运算, 满足金融业务海量数据处理的需求(马荣,2024)。其次, 要加强以数字人民币为核心的数字货币基础设施建设, 为数字金融服务新质生产力发展提供安全、 高效、 便捷的数字支付与结算网络, 并利用智能合约机制, 加强资金流向和时点的智能化管理, 优化金融资源配置(周雷等,2021a)。再次, 数据要素是驱动数字金融创新的新型生产要素, 要加强对数据要素的开发利用, 建立健全数据开放共享的标准化体系, 完善数据确权、 定价和交易机制, 允许数字金融平台合法合规开展数据融合创新, 构建“区块链+”供应链金融、 开放银行、 金融“元宇宙”等数字金融融合基础设施, 服务新质生产力发展。最后, 要构建数字金融基础设施的安全防护体系, 通过网络风险态势感知与监测预警、 分布式数字身份认证、 同态加密、 可信执行环境等安全技术和方法的应用, 使数字金融基础设施在遭受攻击时仍能稳定运行和保障数据安全, 为服务新质生产力发展提供安全稳定的金融环境(吕红娟,2024)。

除了完善数字金融基础设施, 还要搭建高效协作的数字金融生态体系。首先, 数字金融生态体系是数字金融相关主体相互协作形成的有机整体, 数字金融企业要通过与产业链上下游企业、 金融机构、 高校科研机构等各方的合作, 建立跨部门协作平台, 促进信息共享和资源整合, 共同研发新技术、 新产品, 充分发挥协同效应, 以更好地服务新质生产力发展。其次, 政府部门在数字金融生态中具有重要的创新支持和制度供给作用, 要制定明确、 公正的市场准入标准和规则, 既要防止资本垄断, 也要鼓励新兴企业和创新技术加入, 同时匹配允许试错的制度安排, 在制度层面为数字金融服务新质生产力发展营造良好的创新生态(金碚,2024)。最后, 金融消费者既是数字金融的服务对象, 也是数字金融生态的组成部分, 要加强对金融消费者的保护, 推动金融知识普及、 数字金融素养提升, 弥合“数字鸿沟”, 为促进数字金融在更大范围服务新质生产力发展创造条件(张壹帆和陆岷峰,2024)。

3. 加强前沿数字技术攻关应用, 突破数字金融服务新质生产力发展的技术瓶颈。要实现数字金融服务新质生产力发展, 必须在前沿数字技术攻关应用方面突破技术瓶颈。首先, 现有的智能金融应用在通用智能化程度与场景迁移能力方面需要提升。生成式人工智能在特定金融垂直场景下表现突出, 但在解决复杂问题和面对新场景时, 因缺乏训练数据而通用性不足。因此, 金融机构应积极使用生成对抗网络等技术合成高质量数据, 以减少对真实敏感数据的依赖, 并定期评估金融大模型的表现, 据此更新迭代相匹配的版本, 提升智能金融应用服务新质生产力发展的通用性和适应能力。同时, 金融机构要加强与场景生态伙伴的合作, 以场景开放驱动AI为数字金融各类场景赋能, 提高场景迁移能力, 实现以场景促创新、 以创新促应用(施志晖和陆岷峰,2024)。其次, 区块链金融应用在面对高频、 突发交易时存在系统吞吐量与处理效率不足的瓶颈。为突破上述瓶颈, 要加强对区块链“闪电网络”、 可信区块链识别算法、 侧链跨链与分层分片等前沿技术的攻关, 在保障安全的基础上, 提高系统吞吐量与处理效率, 满足数字金融服务新质生产力发展的需要(周雷等,2022)。再次, 强大的数据存储和处理能力是数字金融服务新质生产力发展的核心需求之一, 但是现行大数据系统在处理多模态数据方面能力有限。金融机构需要处理庞大的、 多模态的用户数据、 交易记录和风险管理信息, 这就要求匹配先进的数据库和大数据处理技术, 以确保数据的安全性、 准确性和及时性。要加强对大数据多维引擎与增强分析等前沿技术的攻关, 使文字、 语音、 视频、 生物识别、 环境感知等多模态数据得到及时处理和分析。同时, 要加强对大数据、 云计算、 边缘计算等技术的融合应用, 使得大数据系统既能实时处理高频交易数据, 又能对长周期数据进行分布式存储和深度挖掘, 充分发挥数据要素乘数效应, 服务新质生产力发展。综上, 突破性技术创新对数字金融服务新质生产力发展具有重要的赋能作用。金融机构要加强对前沿数字技术的攻关应用, 以原创性和颠覆性技术创新来增强服务新质生产力发展的能力。

4. 加快培养数字金融复合型人才, 为服务新质生产力发展提供人才保障。复合型人才是数字金融服务新质生产力发展的重要保障。首先, 高校要根据数字金融发展新趋势和新质生产力发展的新要求, 优化学科设置和复合型人才培养模式, 积极开设数字金融、 金融科技等专业, 修订人才培养方案, 加强校企合作、 科教融汇, 共同开发生成式人工智能、 金融大数据分析等交叉学科课程和职业教育实训项目, 积极培养高适应性、 高复合性、 善创新、 高成长性的金融、 科技、 数据复合型人才(周雷等,2024)。其次, 金融机构和数字金融企业要发挥人才培养的主体作用, 建立数字金融人才库, 加大对复合型人才的招聘、 储备力度。同时, 引进国际人才和远程工作机制, 从全球范围内吸纳最优秀的人才, 增强技术力量和创新能力。要畅通数字金融复合型人才的成长通道, 注重人才的跨部门交流和轮岗轮训, 建立和完善相应的内部评价与收入分配机制。金融机构与数字金融企业还可以通过与高校和专业培训机构的合作, 定制专业化课程和培训项目, 培养服务新质生产力发展的数字金融复合型人才。此外, 政府部门可为复合型人才培养营造良好的政策环境, 出台人才引进和培养的专项支持政策, 探索开展数字金融领军人才评选活动, 加大对服务新质生产力发展成效显著的人才奖励和支持力度; 同时借助数字技术构建人才交互平台, 推动企业与高校、 科研院所的交互, 助力复合型人才的培养、 集聚和合理流动(周文和叶蕾,2024)。

六、 数字金融服务新质生产力发展的研究展望

1. 加强理论研究, 夯实系统研究数字金融服务新质生产力发展的理论基础。作为新兴的热点研究方向, 已有文献关于数字金融服务新质生产力发展的理论研究主要包括概念阐释、 要素分析与机制探讨等, 但是系统性与理论深度不足, 通常关注数字金融服务新质生产力某一方面的理论逻辑, 其完整的传导路径尚不明确, 宏观区域层面与微观企业层面的研究也存在一定的脱节。因此, 要进一步加强理论研究, 夯实理论基础。首先, 要深入研究数字金融与新质生产力的内涵与外延。数字经济时代金融体系正经历由网络、 数字融合、 新的进入者带来的变革, 形成互联网金融、 金融科技、 数字金融等谱系概念。从内涵看, 数字技术与数据要素如何驱动金融创新、 新兴产业与传统业态如何竞合需要进一步研究; 从外延看, 数字金融与数字经济、 金融科技的关系需要进一步厘清。其次, 需要加强宏观层面的传导机制以及微观层面的效应研究, 搭建从宏观到微观的“理论桥梁”。已有研究从金融功能观出发, 对数字金融的资源配置、 技术溢出、 产融结合等功能研究较多, 但是对于上述功能如何传导促进新质生产力发展的研究不足。要运用信息经济学和数字经济理论, 系统研究数字金融服务新质生产力发展的完整作用机制。同时, 对微观企业层面的效应研究, 已有文献主要以上市公司为研究对象, 而孕育新质生产力的科技型企业大部分都是非上市企业。因此, 可以考虑将主要服务非上市企业的金融科技创新监管试点作为自然实验, 更全面地研究数字金融创新的微观效应。最后, 从生产力与生产关系的角度, 生产关系要适应新质生产力的发展要求, 加快形成新型生产关系。数字金融是新型生产关系的组成部分, 要进一步研究数字金融、 数据要素如何适应新质生产力发展的要求, 包括从宏观体制机制的顶层设计到微观企业生产要素的创新配置, 搭建从宏观层面到微观层面的“理论桥梁”, 夯实系统研究数字金融服务新质生产力发展的理论基础。

2. 完善指标测度体系, 提升数字金融服务新质生产力发展实证研究的可靠性与解释力。新质生产力作为新生事物, 尚无统一权威的指标测度体系, 可能影响实证研究的可靠性和解释力。已有研究对新质生产力省级宏观层面的测度, 大多根据生产力的组成要素, 从劳动者、 劳动资料、 劳动对象等角度构建指标体系来综合评价, 但是该体系与评价新发展理念、 高质量发展水平的指标体系差别不大, 未能充分反映“新质”特征; 而对微观企业层面新质生产力的测度, 大多采用全要素生产率作为代理变量, 但是全要素生产率的测度方法受生产函数设定形式的限制, 无法充分体现技术革命性突破和生产要素创新性配置对企业发展新质生产力的深远影响。因此, 要进一步完善新质生产力的指标测度体系。一种可能的方法是: 在指标构建上, 充分体现新质生产力的高科技、 高质量、 高效能特征, 采用科技研发人员、 高学历人员、 高管数字化背景等指标测度新质劳动者; 采用高质量知识产权、 数据资产、 绿色全要素生产率等指标反映新质劳动资料和生产工具; 采用机器人渗透率、 工业互联网、 财务信息化等指标反映新质生产力发展对劳动对象的拓展和丰富。在构建指标体系的基础上, 已有研究主要采用熵权法合成综合指标, 但熵权法并没有充分反映新质生产力的时空演进特征(王珏和王荣基,2024)。因此, 在指标合成上可以考虑将主要处理截面数据的因子分析法与主要处理时间序列数据的向量自回归法相结合, 构建动态因子分析面板数据模型, 合成新质生产力内涵指数, 以更好地反映新质生产力的时空演进特征。

数字金融常用的测度方法有两种: 一是借鉴Askitas和Zimmermann(2009)提出的互联网信息论, 由郭品和沈悦(2015)率先构建的网络文本挖掘法; 二是国内以蚂蚁集团数据为基础编制的数字普惠金融指数和国外以银行为视角编制的数字金融指标体系(郭峰等,2020)。前者更多体现数字金融的网络热度, 无法准确反映其实际发展水平; 后者则偏重于描述某类机构的数字金融活动, 可能存在以偏概全的弊端。因此, 要完善数字金融的指标体系和测度方法, 不仅要考虑数字金融的资源配置和普惠金融效应, 而且要将数字金融服务新质生产力发展的技术溢出和产融结合效应考虑到测度体系中, 增加数字金融领域突破性技术专利、 技术创新关联性与辐射面、 数字金融与实体产业发展耦合协调度等指标, 以更全面地体现数字金融对新质生产力发展的实际影响, 为实证研究提供数据支撑, 提升研究结论的可靠性与解释力。

3. 深化案例研究, 为数字金融因地制宜地服务新质生产力发展提供经验借鉴。已有文献针对数字金融服务新质生产力发展的重点领域, 包括科技创新、 绿色发展、 新兴产业等开展了少量案例研究, 但是研究的深度和广度有限, 案例选择的代表性和启示性也有待进一步提升。因此, 需要深化案例研究, 为数字金融因地制宜地发展新质生产力提供借鉴和启示。首先, 要加强数字金融服务新质生产力发展重点区域及其“先行先试”项目的典型案例研究和经验总结推广。京津冀地区具有政策优势, 要加强已在京津冀落地的“元宇宙”未来银行、 区块链先导应用等试点项目, 以及中关村、 北交所、 金融街等重要数字金融基础设施的案例研究和深度挖掘, 总结优化数字金融业态空间布局与要素集聚, 支撑区域科技创新, 加快形成新质生产力的可行路径。长三角地区是我国区域一体化发展的“先行区”, 上海作为长三角一体化的龙头, 具有国际金融中心和全球科创中心的“双中心”战略定位, 苏州正在高标准建设全国首个数字征信实验区。要以基于区块链的“长三角征信链应用平台”等代表性试点项目为例深化案例研究, 总结数字征信与数字金融服务区域高质量发展的经验成效, 为构建国际一流的数字金融创新都市圈和统一的数据要素市场, 因地制宜地发展新质生产力提供借鉴和启示。粤港澳大湾区具有发展跨境数字金融的区位优势, 对该地区的案例研究, 要立足“一个目标、 两种制度、 多维创新”的定位, 总结粤港澳大湾区绿色金融、 绿色保险、 跨境互通等试点项目经验, 探索如何发挥数字金融的空间溢出效应, 更好地承担中国式现代化建设和新质生产力发展的“引领地、 示范地”角色。其次, 要结合地区发展实际, 进一步研究各地数字金融服务新质生产力发展的差异化路径, 找准因地制宜发展新质生产力的金融“着力点”。开展各地区的案例研究, 要充分认识到各地在产业基础、 经济条件、 金融环境等方面的差异, 挖掘地方发展潜力、 资源禀赋和比较优势, 探寻各地区发展新兴产业、 培育未来产业的有效举措, 因地制宜地发展新质生产力。

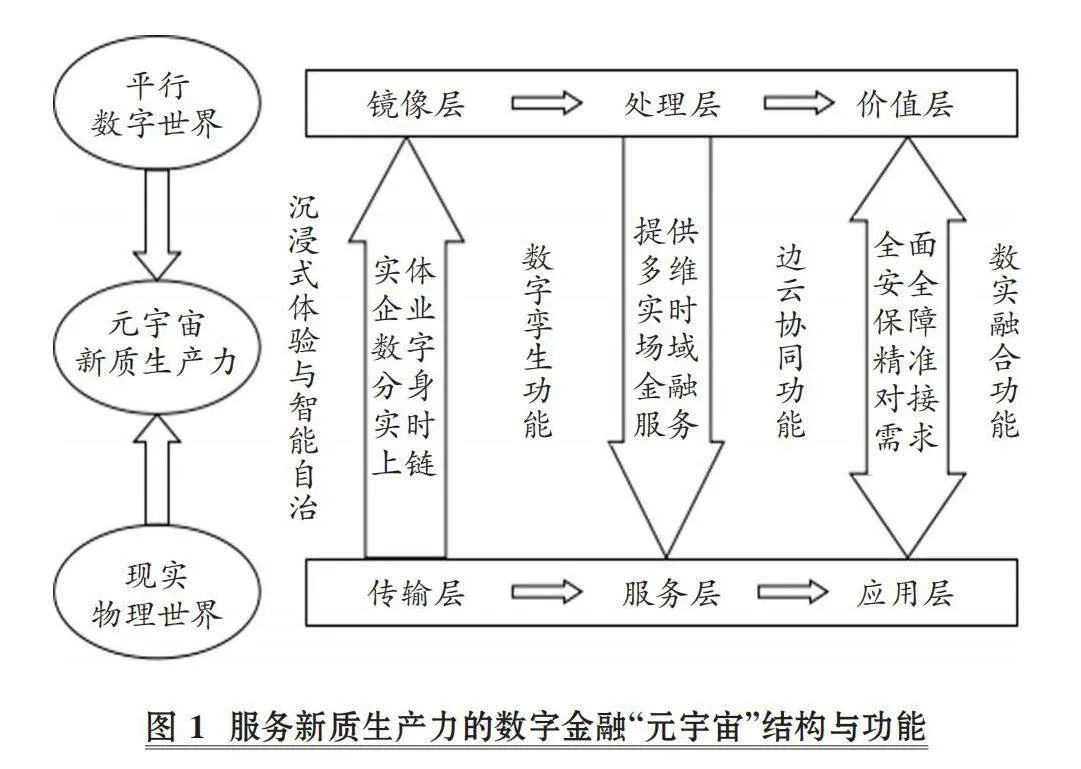

4. 创新研究视角, 加强跨学科前沿应用研究, 探索构建数字金融“元宇宙”。“元宇宙”作为数字经济时代前沿数字技术集成创新与融合应用的重要载体, 既是催生新质生产力的重要未来产业之一, 也为数字金融服务新质生产力发展提供了全新空间。“元宇宙”与金融服务场景融合所构建的数字金融“元宇宙”, 具有开放式创造、 强社交链接、 沉浸式体验、 智能自治等特征, 将进一步拓展数字金融服务新质生产力发展的广度和深度。要创新对数字金融“元宇宙”的研究视角, 从已有文献对概念和技术的阐释, 拓展到数字金融服务新质生产力发展的现实场景中, 加强科技、 金融、 产业、 伦理等跨学科前沿应用研究, 探索构建现实物理世界与虚拟数字世界高度互嵌、 时空交织的多维数字“场域”。首先, 要进一步研究数字金融“元宇宙”的结构与功能及其实现形式, 探索通过各种数字技术与数据要素的深度融合, 构建分层结构、 泛在多元、 功能完备、 智能自治的数字金融“元宇宙”, 实现各项数字金融功能与各类新质生产力发展需求的高度匹配, 如图1所示。其次, 要加强支撑数字金融“元宇宙”的前沿数字技术应用研究, 通过生成式人工智能丰富“元宇宙”空间的内容和服务供给, 通过区块链“闪电网络”突破金融服务的效率瓶颈, 通过大数据多维引擎与态势感知前瞻性防控金融风险, 为数字金融“元宇宙”全方位服务新质生产力发展保驾护航。最后, 数字金融“元宇宙”研究不仅是技术与金融问题, 也是伦理与社会问题, 要加强“元宇宙”世界的数字伦理与社会治理研究, 确保数字金融守正创新的正确方向, 坚持金融服务实体经济的根本宗旨, “无缝对接”实体经济生产经营需求, 避免“脱实向虚”, 实现数字金融“元宇宙”创新与实体经济发展新质生产力的相互促进和良性循环。

【 主 要 参 考 文 献 】

戴钰,邓楠.数字金融如何赋能文化企业全要素生产率:来自中国文化上市企业的证据[ J].财经理论与实践,2024(4):10 ~ 16.

段军山,高雯玉.数字金融发展对企业全要素生产率的影响研究[ J].当代财经,2022(5):51 ~ 62.

郭峰,王靖一,王芳等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[ J].经济学(季刊),2020(4):1401 ~ 1418.

郭品,沈悦.互联网金融对商业银行风险承担的影响:理论解读与实证检验[ J].财贸经济,2015(10):102 ~ 116.

何青,胡通,梁柏林.金融服务新质生产力发展:历史经验与中国启示[ J].当代财经,2024(7):59 ~ 70.

黄丹荔,乔桂明,周雷.数字金融赋能新质生产力发展的内在机制与路径[ J].上海商学院学报,2024(3):38 ~ 51.

金碚.论“新质生产力”的国家方略政策取向[ J].北京工业大学学报(社会科学版),2024(2):1 ~ 8.

金琳.海通证券为新质生产力注入金融活水赋能全球首创医疗器械跨越式发展[ J].上海国资,2024(4):90 ~ 93.

李梦雨,彭传旭,魏熙晔.数字金融能否促进经济高质量发展:来自我国275 个城市的经验证据[ J].金融监管研究,2021(11):97 ~ 114.

李严,杨玉文.新质生产力赋能下绿色金融支持边疆地区生态产品价值实现路径研究[ J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2024(3):101 ~ 109.

刘立云,孔祥利.新质生产力与新型生产关系的双向度变革研究[ J].西安财经大学学报,2024(4):34 ~ 44.

刘学文,马梦雪,谭学想.数字金融赋能农业现代化的机理研究:新质生产力与产业链韧性视角[ J].农业经济,2024(6):9 ~ 11.

龙池,张红梅.数字金融如何影响制造业碳排放:基于企业数字化转型的视角[ J].金融理论与实践,2023(10):67 ~ 78.

陆岷峰.科技金融赋能实体经济和新质生产力发展:经典理论、理论框架与应对策略[ J].改革与战略,2024(3):1 ~ 13.

马荣.新质生产力视角下新型数字基础设施建设对经济高质量发展的影响研究[ J].西北大学学报(哲学社会科学版),2024(3):48 ~ 61.

潘艺,张金昌.数字金融、融资水平与企业全要素生产率:基于A股和新三板制造业上市企业的实证研究[ J].华东经济管理,2023(11):59 ~ 69.

宋佳,张金昌,潘艺.ESG发展对企业新质生产力影响的研究:来自中国A股上市企业的经验证据[ J].当代经济管理,2024(6):1 ~ 11.

孙献贞,李言,高雨晨.数字普惠金融发展与企业新质生产力[ J].兰州学刊,2024(7):54 ~ 67.

谭志雄,王伟,穆思颖.数字金融赋能新质生产力发展:理论逻辑与实现路径[ J].电子科技大学学报(社科版),2024(4):28 ~ 36.

田国强,仇艺博.数字金融推动新质生产力发展的逻辑解析、困境审视及路径设计[ J].区域经济评论,2024(4):39 ~ 46.

田利辉,李懿行,李政.试验性监管能抑制区域金融风险吗:来自“金融科技创新监管试点”的证据[ J].经济学家,2024(7):79 ~ 88.

王博,欧阳日辉,康琦.中国数字金融研究进展[ J].农村金融研究,2024(1):3 ~ 14.

王珏,王荣基.新质生产力:指标构建与时空演进[ J].西安财经大学学报,2024(1):31 ~ 47.

王遥.绿色金融为新质生产力加速赋能[ J].经济,2024(4):24 ~ 26.

杨秋菊,王文福.数字普惠金融、新质生产力与城乡共同富裕[ J].中国流通经济,2024(6):115 ~ 126.

张壹帆,陆岷峰.数字金融对金融新质生产力提升的作用机制研究[ J].河南社会科学,2024(5):74 ~ 84.

张壹帆,孙嘉雯,陆岷峰.铸造新质生产力:科技金融与科技创新深度融合的路径与模式研究[ J].农村金融研究,2024(5):70 ~ 80.

张永芳,吴科,程庭威等.数字金融影响企业全要素生产率的异质性机理[ J].财会月刊,2023(24):146 ~ 152.

中国社会科学院经济研究所课题组,黄群慧,杨耀武等.结构变迁、效率变革与发展新质生产力[ J].经济研究,2024(4):4 ~ 23.

周雷,陈善璐,鲍晶.数字人民币前沿研究综述与展望[ J].无锡商业职业技术学院学报,2021a(3):1 ~ 8.

周雷,王慧聪,毛晓飞等.金融科技背景下开放银行构建模式与发展路径研究[ J].新金融,2021b(12):21 ~ 25.

周雷,陈佳慧,熊舒琪等.金融强国视域下中国版“监管沙盒”的构建与完善:基于金融科技创新监管试点的应用研究[ J].西南金融,2024a(4):60 ~ 73.

周雷,龚一泓,吴登城.数字金融服务实体经济发展新质生产力:路径、挑战与对策[ J].财会月刊,2024b(13):122 ~ 128.

周雷,刘婧,胡若兰等.区块链赋能真的有助于纾解小微企业融资困境吗?——基于金融科技创新监管试点的准自然实验[ J].南方金融,2022(6):17 ~ 29.

周雷,王可欣,宋佳佳等.金融强国视域下数字金融服务实体经济高质量发展路径研究[ J].农村金融研究,2024c(5):45 ~ 57.

周雷,殷凯丽,车旻昌等.保险创新服务新质生产力发展:风险特征、实现路径与对策建议[ J].西南金融,2024d(6):94 ~ 106.

周雷,张鑫,董珂.数字金融创新有助于促进实体经济高质量发展吗?——基于金融服务效率的机制分析与空间计量[ J].西安财经大学学报,2024e(1):60 ~ 72.

周文,叶蕾.新质生产力与数字经济[ J].浙江工商大学学报,2024(2):17 ~ 28.

朱波,曾丽丹.数字金融发展对区域新质生产力的影响及作用机制[ J].财经科学,2024(8):16 ~ 31.

庄毓敏,储青青,马勇.金融发展、企业创新与经济增长[ J].金融研究,2020(4):11 ~ 30.

Askitas N., Zimmermann K. F.. Google Econometrics and Unemployment Forecasting[ J].Discussion Papers of Diw Berlin,2009(2):107 ~ 120.

Haddad C., Hornuf L.. The Emergence of the Global Fintech Market: Economic and Technological Determinants[ J].Small Business Economics,2019(1):81 ~ 105.

Norden L., Buston C. S., Wagner W.. Financial Innovation and Bank Behavior: Evidence from Credit Markets[ J].Journal of Economic Dynamics and Control,2014(6):130 ~ 145.