【摘要】本文以国家知识产权示范城市建设为准自然实验, 基于2011 ~ 2022年280个地级市面板数据构建多期双重差分模型和中介效应模型, 研究知识产权保护对城市数字经济发展的影响及作用机制。研究发现, 知识产权保护能显著促进城市数字经济发展, 且通过了一系列稳健性检验。作用机制检验发现, 知识产权保护可以通过增加科技研发投入、 提高城市创新能力和实现产业结构升级来促进城市数字经济发展。异质性检验发现, 在知识产权保护水平高、 东部地区和人力资本水平高的城市知识产权保护的促进作用更为显著。据此, 建议发挥知识产权保护的独特作用、 加大对数字化企业的资金扶持力度、 提高城市自主创新能力、 推动产业结构合理化和高级化等, 以推动城市数字经济的稳定发展。

【关键词】知识产权保护;数字经济发展;科技研发投入;城市创新能力;产业结构升级

【中图分类号】F204" " " 【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994(2025)08-0102-7

一、 引言

党的二十届三中全会强调“加快构建促进数字经济发展体制机制, 完善促进数字产业化和产业数字化政策体系”。在经济发展和新旧动能转换的关键时期, 如何加快城市数字经济发展、 实现经济转型升级是当前我国面临的重要问题。我国数字经济发展成绩举世瞩目, 但仍存在数实融合程度偏低、 关键核心技术创新不足、 数字时代竞争规则话语权小等问题。因此, 探讨如何破解数字经济发展的痛点难点、 构建良好的数字生态、 缩小区域间数字经济差距, 进而实现城市数字经济高质量发展具有重要的现实意义。知识产权制度是激励与保护创新的基本制度, 能够直接影响创新技术的进步和区域经济的发展, 但知识产权保护对城市数字经济发展是否存在促进作用以及两者之间存在何种内在机制仍需进一步分析。基于此, 本文以国家知识产权示范城市建设为准自然实验, 利用2011 ~ 2022年280个地级市城市数据研究知识产权保护对城市数字经济发展的作用机制, 以期助力国家知识产权战略实施, 抓住建设知识产权强国的机遇, 提升城市数字经济发展水平, 实现区域经济高质量发展。

《国家知识产权试点和示范城市(城区)评定办法》是国家知识产权局在2011年发布的政策, 能够综合反映城市整体知识产权保护水平。截至目前, 评选出的国家知识产权示范城市已有六批共 77个。作为城市层面建设知识产权强国的重要手段, 国家知识产权示范城市建设为研究知识产权保护的作用提供了重要视角。目前学术界已有文献对国家知识产权示范城市建设政策的经济效益进行了研究, 主要认为国家知识产权示范城市建设可以通过改变地方政府财政支出偏向(聂长飞等,2023)、 提高城市科技研发投入和增加知识密集型产业从业人数(宋伟和金永杰,2023)等促进城市经济的增长。这些研究为进一步探讨知识产权保护与城市数字经济发展之间的关系提供了重要参考。

数字经济是指以数字技术为核心, 以数据为关键要素, 以网络化、 智能化、 个性化为主要特征的经济形态(许宪春和张美慧,2020)。国内外学者对数字经济影响因素的研究主要集中在技术创新(Rudy等,2024)、 金融发展(Takyi,2025)、 社会文化(Vlasov等,2024)、 营商环境(裴然和侯冠宇,2024)、 政府数据开放(赵丽丽和郝文强,2023)、 知识产权保护等方面, 其中, 知识产权保护是与本文研究最相关的影响因素。由于知识产权保护与数字经济发展内部的复杂性, 学术界对两者的关系持不同观点。一种观点认为, 知识产权保护能够通过增加科技人力资本(王伟和卢玉华,2025)、 激发和弘扬企业家精神(姜南等,2023)等方式实现数据要素在流通中的价值增值, 或者通过提升国家治理能力促进数字服务贸易发展(欧忠辉等,2024), 进而促进数字经济发展。另一种观点认为, 知识产权保护易阻碍衍生专利技术的出现, 形成“技术性垄断”现象(籍明明,2024), 可能造成价值创造与获取的成本过高, 进而导致人力、 资金的浪费(董新凯,2023), 最终抑制数字化技术的颠覆性创新, 不利于数字经济的发展。还有一种观点认为, 两者间存在非线性关系, 知识产权保护可以通过其外部性作用对数字经济产生正向影响, 同时也可能因为不适当的保护力度导致市场失衡, 不利于数字经济发展(司玉静等,2022)。

综上所述, 当前知识产权保护影响数字经济发展的研究已较为丰富, 但大多停留在理论阐述上, 在具体影响路径和城市异质性分析方面有待进一步研究。本文的边际贡献包括: 第一, 将知识产权保护和数字经济发展的数据从省域扩展到地级市层面, 增大了样本容量, 使研究更具现实意义。第二, 从科技研发投入、 城市创新能力和产业结构升级三条路径揭示了知识产权保护对城市数字经济发展的影响机制, 丰富了相关研究。第三, 分别探讨了知识产权保护水平、 城市地理位置和人力资本水平的异质性影响, 为各部门制定促进数字经济发展、 推动经济转型升级的政策提供了重要依据。

二、 理论分析与研究假设

1. 知识产权保护对城市数字经济发展的直接影响。数字经济在很大程度上可以视为知识经济, 其发展离不开持续的创新活动, 而创新本身离不开知识产权保护(邵素军,2019)。知识产权保护可以从激励主体、 提供支撑、 激发动能、 深化实践四个维度发力, 摆脱数字经济发展所面临的困境, 协同推进城市数字经济发展。从激励主体维度来看, 重点在于保障知识创造主体的合法权益。根据创新获利理论(PFI), 创新转化为利润的关键在于通过实施有效措施确保创新的独占性(Teece,1986)。知识产权制度能够授予知识创造主体排他独占权, 从而有效避免侵权行为的发生, 大力调动知识创新主体的积极性, 激发城市数字经济创造活力。从提供支撑的维度来看, 重点在于发挥数据要素的支撑作用。数据作为新型生产要素, 是驱动城市数字经济发展的基础性、 战略性资源。知识产权制度可以利用自身在无形财产保护方面的制度成本优势、 期限优势、 共享复用优势等(毛昊,2020), 保障数据要素在生产与流转过程中的安全和高效, 最大限度地发掘和激发数据的潜力, 进而促进城市数字经济的强劲发展。从激发动能维度来看, 重点在于协同推动数字产业化和产业数字化。其中: 数字产业化是指基于数字技术、 数据要素所开展的各类经济活动; 产业数字化则是指以数字资源和创新技术为手段, 促进产业链上下游企业提高产出效率、 加快转型升级(李丹和黄灿灿,2023)。基于激励理论和知识溢出理论, 加大知识产权保护力度可以充分发挥知识的正外部性(张志等,2024), 并有效化解城市在数字经济发展中可能面对的“溢出”矛盾, 激发数字产业化和产业数字化的创造动力, 推动关键技术和前沿科技发展, 进而提升城市数字经济发展水平。从深化实践维度来看, 重点在于建设公平、 健康、 安全的技术市场环境。知识产权制度既具有“保护功能”, 能够强力抵制恶意侵权行为, 有效避免市场中的恶意竞争, 又具有“公开功能”, 将创新成果透明化, 能够避免大量的重复研究, 减少时间与资金的浪费, 塑造公平竞争、 健康可持续的市场环境。只有在公平、 健康、 安全的技术市场环境下, 城市才能专注于数字技术创新和数字品牌建设, 助力数字经济产业的健康可持续发展。基于此, 提出以下假设:

H1: 知识产权保护对城市数字经济发展具有显著的正向影响。

2. 知识产权保护对城市数字经济发展的间接影响。

(1) 科技研发投入的中介作用。知识产权保护是影响科技研发投入的关键外部因素, 加强知识产权保护能有效增加科技研发投入。首先, 知识产权制度能够促进创新技术流通的法治化、 规范化, 并通过鉴别创新成果的属性维护投资主体权益, 进而促使企业增加研发投入。其次, 知识产权制度有助于建立公平有序的市场竞争机制, 降低研发过程中可能产生的负外部性和溢出效应, 激励企业将财力、 物力和智力资源投向科技研发。最后, 知识产权制度能够推动研发资源的整合与协同创新, 促进企业之间共享研发成果, 使企业吸引更多外部投资与人才资源, 激发企业加大科技研发投入的积极性。而科技研发投入是最有价值的投资, 其具有稀缺性和必要性(陈收等,2015), 能促进城市数字经济发展。一方面, 科技研发投入可以给城市数字经济发展提供资金支持, 推动数字技术、 产品、 服务和基础设施的更新升级, 从而促进城市数字经济发展; 另一方面, 增加科技研发投入能够更好地满足城市居民对数字化、 智能化生活的需求, 帮助城市抓住数字化转型风口, 提高城市数字化创新竞争力。基于此, 提出以下假设:

H2a: 知识产权保护可以通过增加科技研发投入促进城市数字经济发展。

(2) 城市创新能力的中介作用。知识产权保护是提升城市创新能力的重要抓手, 是保障城市创新价值持续输出的核心要素。首先, 追求经济利益是城市创新的根本动力, 知识产权制度能有效规范市场经济行为, 确保知识产权转化为实际创新成果, 为提高城市创新能力提供有力的保障。其次, 知识产权保护独有的独占性和排他性特征可以激励创新主体全力投入科技研发, 并迅速获得投资回报, 这对提升城市创新能力具有激励作用。最后, 知识产权制度具有的“公开功能”有助于创新成果共享, 帮助公众明确创新研发方向, 减少侵权纠纷案件的发生, 为城市创新能力提升提供有力支撑。而城市创新能力是数字经济发展的核心驱动力。一方面, 高创新能力的城市更易塑造出全新的商业模型与生产模式(张永恒和王家庭,2020), 且在数字技术、 产品和服务开发以及数据要素配置效率提高等方面具有先天优势, 这有助于城市数字经济发展。另一方面, 高创新能力的城市通常表现出高社会创新活力, 能为社会创造优越的创新环境和更多的就业机会, 帮助创新主体实现自我价值, 促进城市数字经济发展。基于此, 提出以下假设:

H2b: 知识产权保护可以通过提高城市创新能力促进城市数字经济发展。

(3) 产业结构升级的中介作用。知识产权保护是调整产业结构的重要途径, 加强知识产权保护能有效促进产业结构升级。首先, 知识产权制度能够通过完善相关法律法规加强制度建设和执行, 减少企业间的“搭便车”行为, 为知识创新提供安全有序的市场环境, 进而推进产业结构升级; 其次, 知识产权制度能激励地方政府、 企业实施外资项目, 提高外商直接投资的产品数量和技术质量, 优化投资存量结构(郭爱君和雷中豪,2021), 逐步实现产业结构升级; 最后, 知识产权制度能推动企业拓展国际市场, 促进知识成果引进、 合作和交流, 实现各产业间的结构优化, 有效促进产业结构升级。而产业结构升级是促进城市数字经济发展的重要动力, 一般包括产业结构合理化和高级化两个方面。一方面, 在保持现有资源配置不变的前提下, 产业结构合理化能够通过提升产业之间的协调能力和关联水平获取经济收益, 提高资源利用效率, 满足城市数字经济发展的多元化需求; 另一方面, 产业结构高级化能够推动各产业向技术密集型、 知识密集型和创新密集型方向发展, 提升整体产业链水平, 促进城市数字经济可持续发展。基于此, 提出以下假设:

H2c: 知识产权保护可以通过实现产业结构升级促进城市数字经济发展。

三、 研究设计

1. 模型构建。

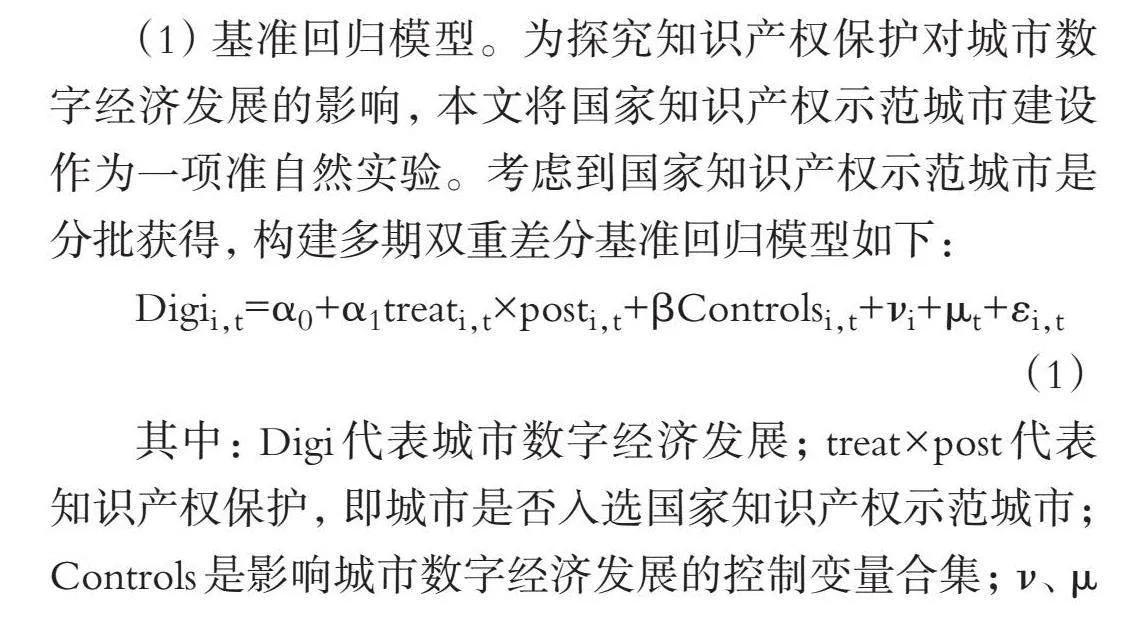

(1) 基准回归模型。为探究知识产权保护对城市数字经济发展的影响, 本文将国家知识产权示范城市建设作为一项准自然实验。考虑到国家知识产权示范城市是分批获得, 构建多期双重差分基准回归模型如下:

Digii,t=α0+α1treati,t×posti,t+βControlsi,t+νi+μt+εi,t

(1)

其中: Digi代表城市数字经济发展; treat×post代表知识产权保护, 即城市是否入选国家知识产权示范城市; Controls是影响城市数字经济发展的控制变量合集; ν、 μ分别表示个体和时间固定效应; εi,t是误差项。

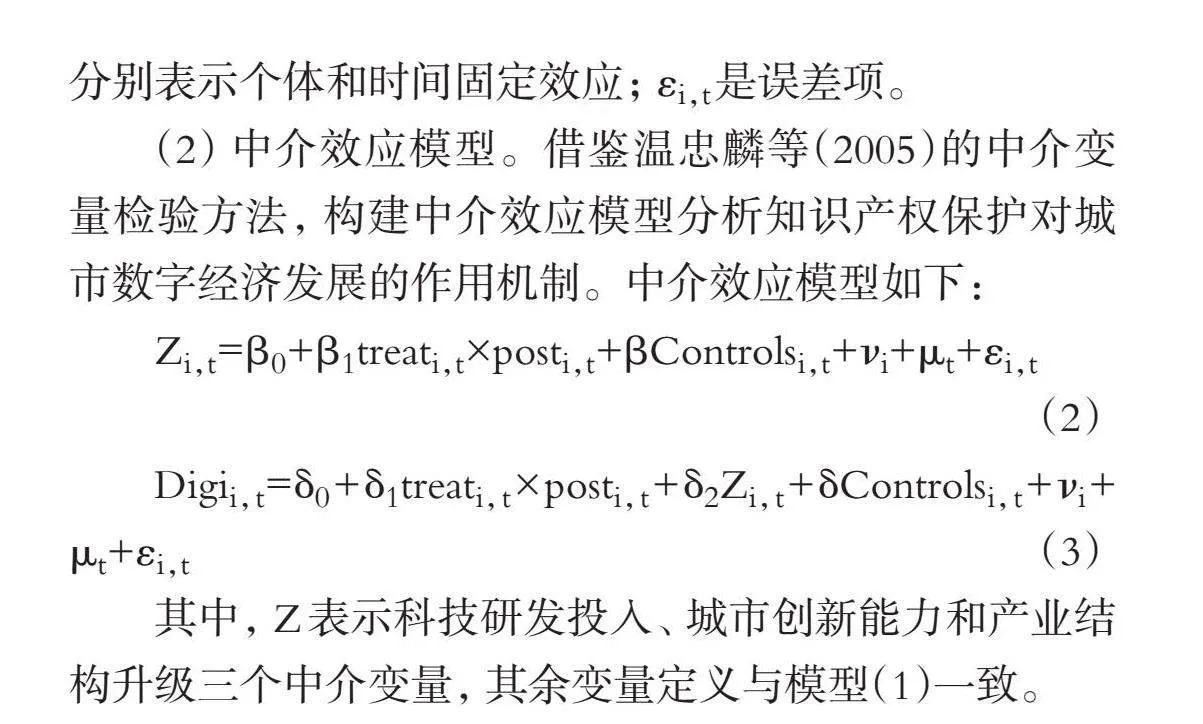

(2) 中介效应模型。借鉴温忠麟等(2005)的中介变量检验方法, 构建中介效应模型分析知识产权保护对城市数字经济发展的作用机制。中介效应模型如下:

Zi,t=β0+β1treati,t×posti,t+βControlsi,t+νi+μt+εi,t

(2)

Digii,t=δ0+δ1treati,t×posti,t+δ2Zi,t+δControlsi,t+νi+μt+εi,t" " (3)

其中, Z表示科技研发投入、 城市创新能力和产业结构升级三个中介变量, 其余变量定义与模型(1)一致。

2. 变量定义。

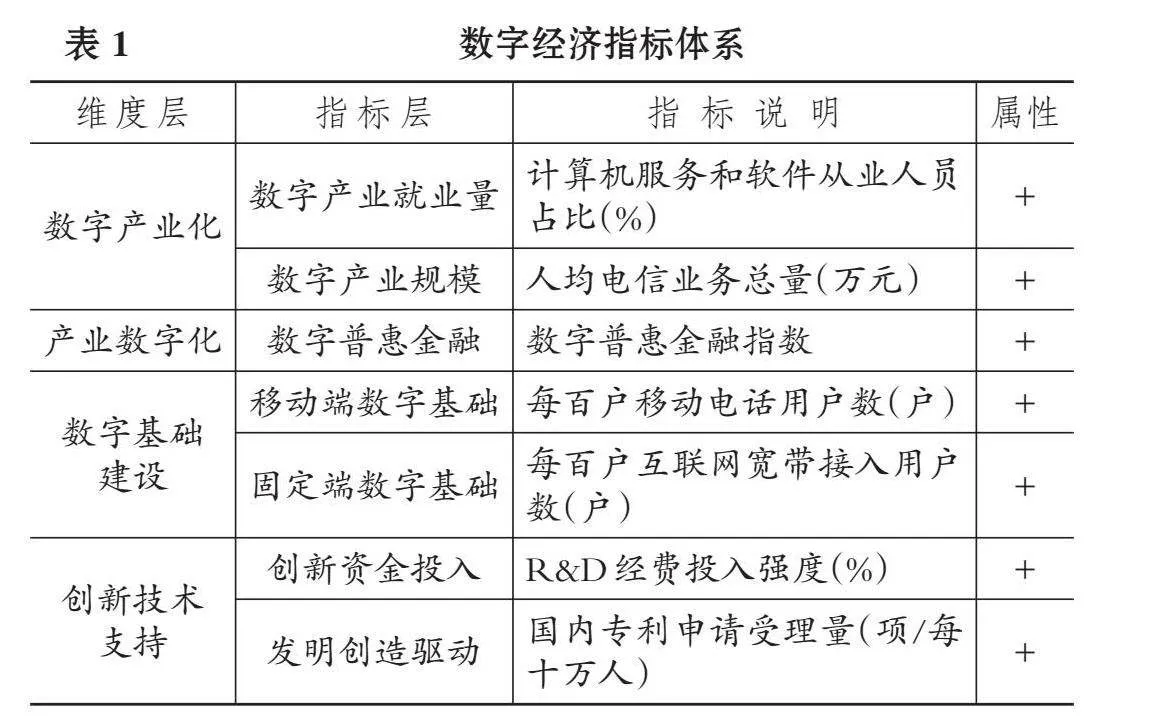

(1) 被解释变量: 城市数字经济发展(Digi)。现有关于数字经济发展水平的测度主要分为两类: 一类是采用赵涛等(2020)的做法, 从互联网发展和数字普惠金融两方面构建指标进行衡量; 另一类是基于数字经济本质内涵, 从产业数字化和数字产业化两部分进行研究(杨慧梅和江璐,2021)。本文借鉴前人研究并结合2022年国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中的测度指标, 从数字产业化、 产业数字化、 数字基础建设和创新技术支持四个维度构建数字经济指标体系, 并在所有指标属性均为正向的基础上采用熵值法计算得到各城市的数字经济发展综合指数, 具体的指标说明如表1所示。

(2) 核心解释变量: 知识产权保护(treat×post)。本文选取国家评选出的前六批77个国家知识产权示范城市作为实验组, 其他城市作为对照组, 并用实验组虚拟变量(treat)与时间虚拟变量(post)的交互项treat×post衡量知识产权保护。若城市属于实验组, treat取值为1, 否则取值为0; 城市被评选为国家知识产权示范城市的当年及之后年份post取值为1, 否则取值为0。

(3) 中介变量。本文选取科技研发投入(Tec)、 城市创新能力(Inn)和产业结构升级(Ind)作为中介变量研究知识产权保护影响城市数字经济发展的内在机制。其中: 科技研发投入采用研发经费投入和研发人员投入的均值来衡量, 计算公式为: Tec=(Ramp;D支出/地方财政支出+Ramp;D人员数/年末总人口)/2; 城市创新能力采用第一财经研究院与复旦大学联合发布的《中国城市和产业创新力报告》中的城市创新指数来衡量; 产业结构升级采用第三产业增加值与第一、 二产业增加值总和的比值来衡量。

(4) 控制变量。本文选取的控制变量包括: 经济发展水平(PGDP), 采用人均GDP的对数值衡量; 市场化水平(Mar), 采用地方财政支出与GDP的比值衡量; 社会消费水平(Soc), 采用社会消费品零售总额与GDP的比值衡量; 工资水平(LNwage), 采用城市平均工资水平的对数值衡量; 产业规模(LNInscale), 采用规模以上工业企业数的对数值衡量。此外, 控制时间(year)和个体(city)固定效应。

3. 数据来源。数字普惠金融指数来自《中国金融科技与数字普惠金融发展报告》, 城市创新指数来自《中国城市和产业创新力报告》, 其他数据均来源于《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴。为了保证回归结果真实、 准确, 本文剔除了具有大量缺失值的城市, 并将缺失值较少的数据采用线性插补的方式处理, 最终得到280个地级市2011 ~ 2022年的3360个数据。

四、 实证结果与分析

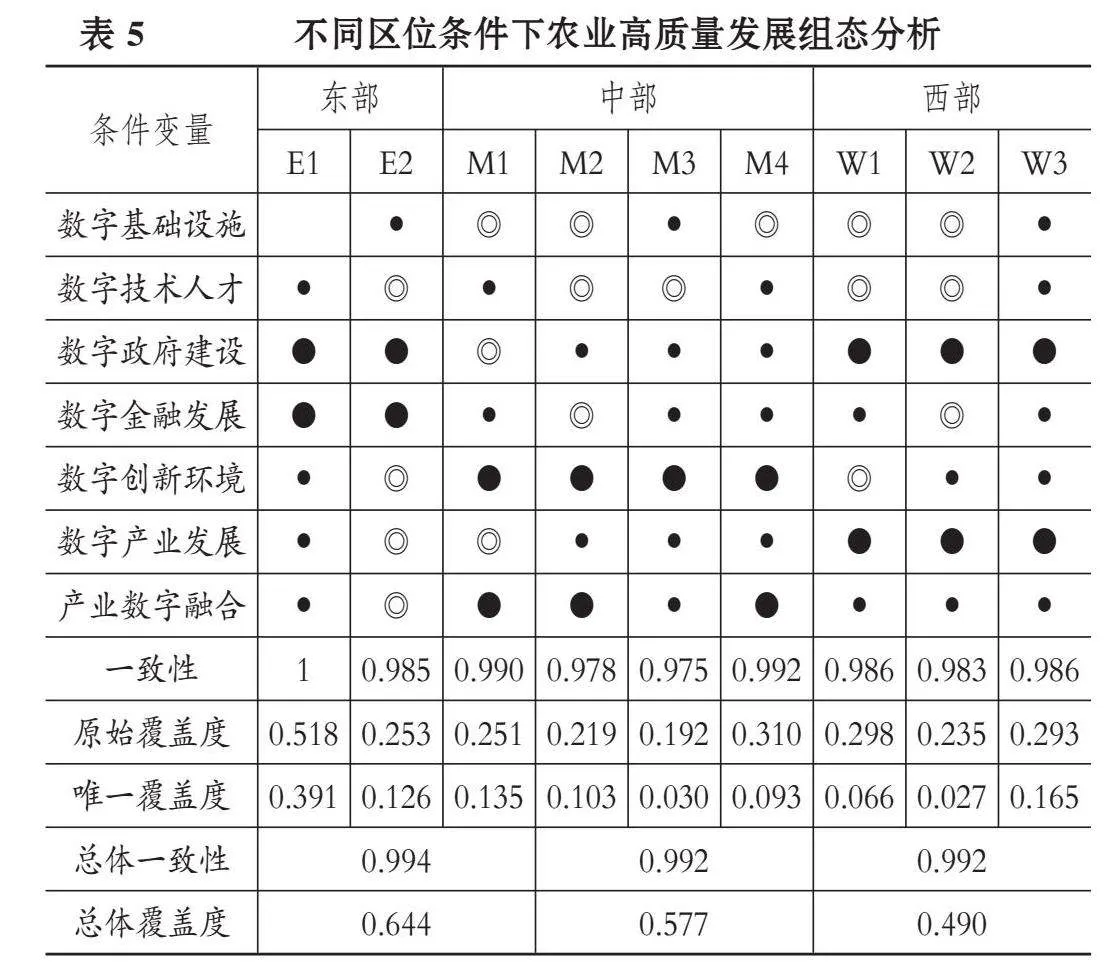

1. 描述性统计。表2为主要变量的描述性统计结果。城市数字经济发展的最小值为0.0097、 最大值为0.6513、 标准差为0.0736, 表明不同城市的数字经济发展水平差异较大, 区分效度较好。知识产权保护的均值为0.1586, 表明在全样本中被评为国家知识产权示范城市的样本约占15.86%。其他变量取值均处于合理范围之内。

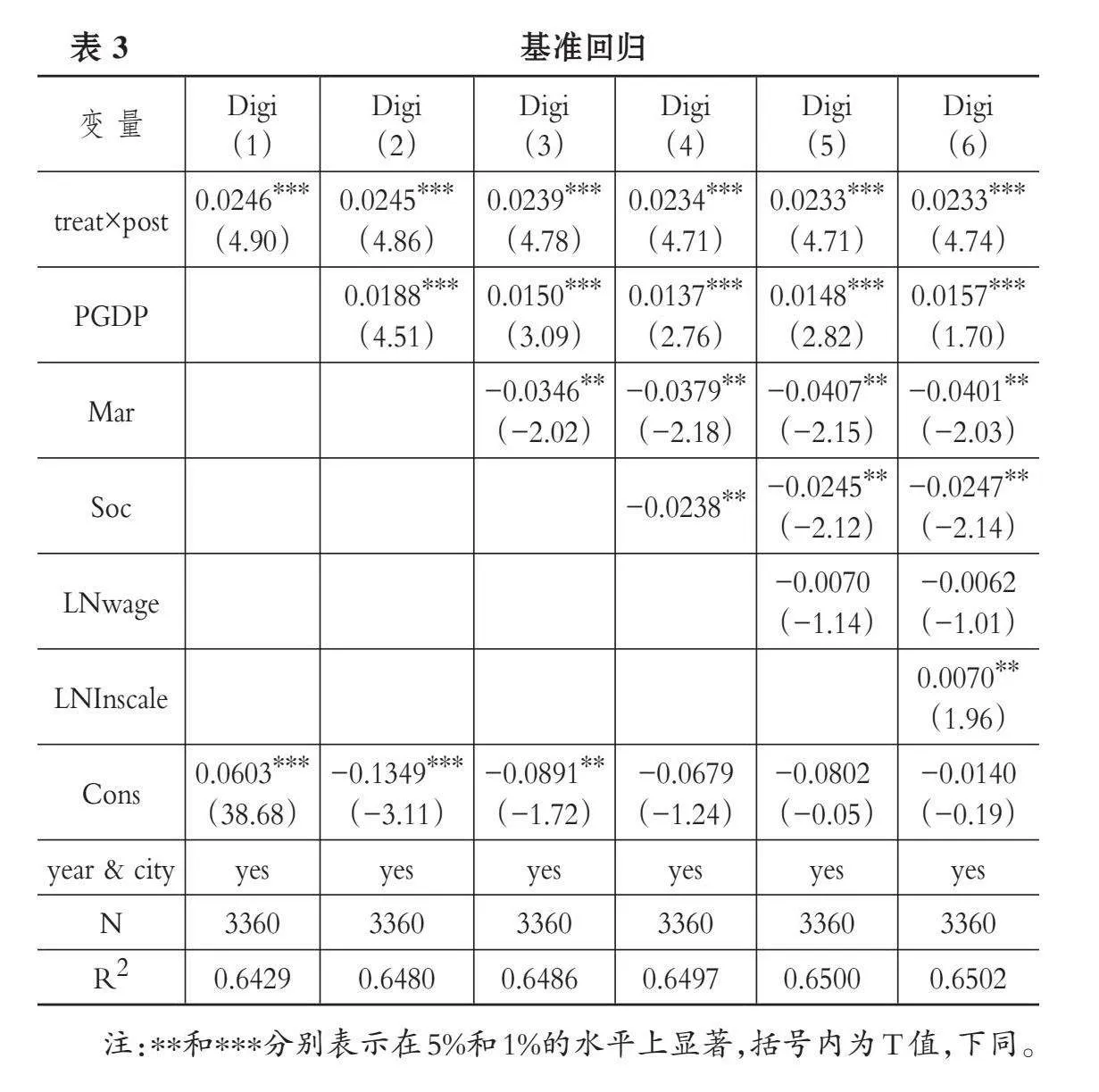

2. 基准回归。本文构建双固定多期双重差分模型来探究知识产权保护对城市数字经济发展的直接影响, 基准回归结果见表3。在个体、 时间双固定且不加入控制变量时, 知识产权保护的回归系数在1%的水平上显著为正, 初步证明知识产权保护能促进城市数字经济发展。在逐步加入控制变量后, 知识产权保护的回归系数始终在1%的水平上显著为正, 再次说明知识产权保护对城市数字经济发展有着促进作用, H1成立。

3. DID有效性检验。

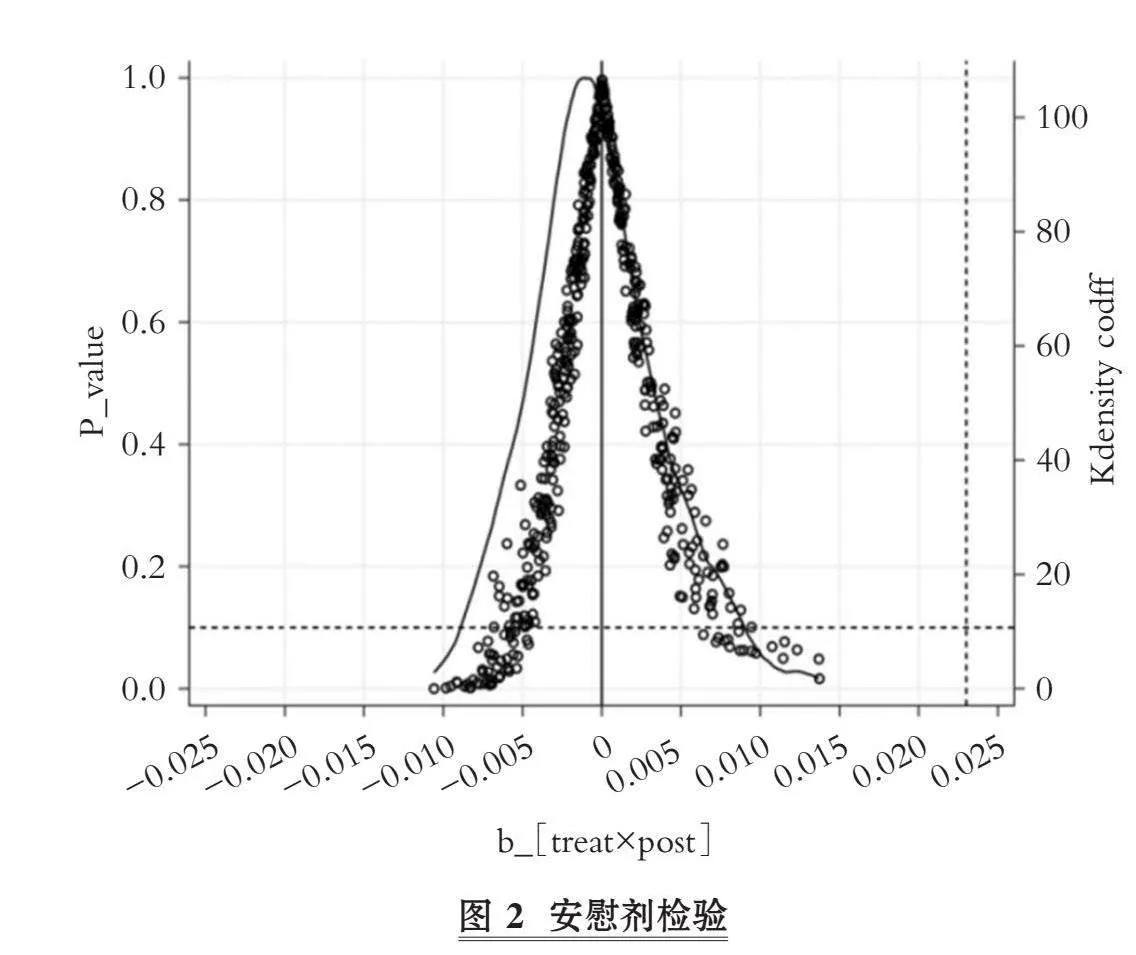

(1) 平行趋势检验。为检验多期双重差分模型构建的合理性, 本文以政策发生前一期为基期, 采用去均值多期双重差分模型来检验政策实施前后城市数字经济发展的变化趋势, 结果见图1。在政策实施之前, 城市数字经济发展水平呈上升趋势, 但波动较小且估计系数均不显著; 在政策实施之后, 所有年份的估计系数值均呈现显著的正向效应, 平行趋势检验通过。

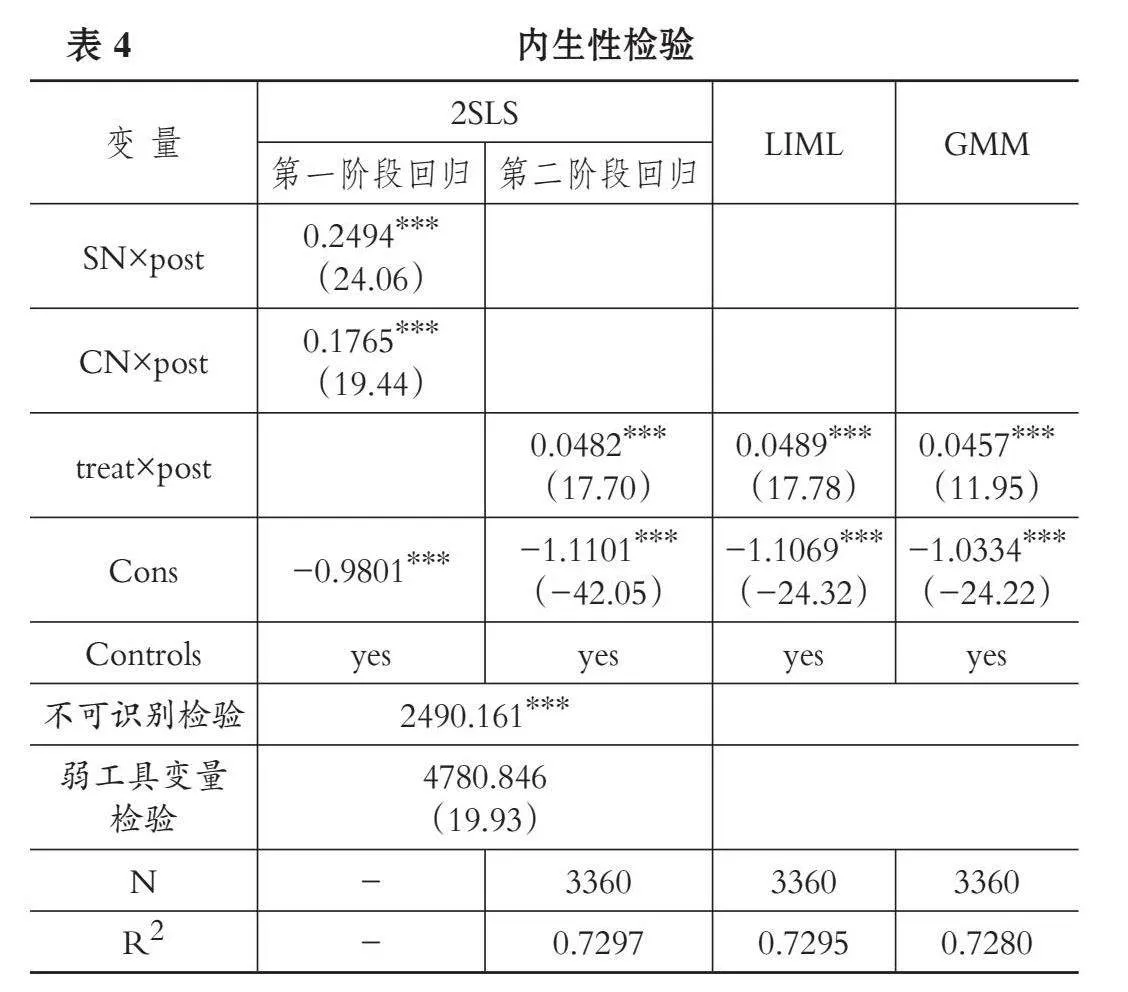

(2) 安慰剂检验。为验证是否有其他潜在因素对回归结果造成影响, 本文对实证结果进行安慰剂检验, 结果见图2。P值大部分都大于0.1, 虚拟实验组的估计系数也大部分聚集在0附近且整体服从正态分布。同时, 基准回归中知识产权保护的回归系数0.0233在检验中属于异常值, 安慰剂检验通过。

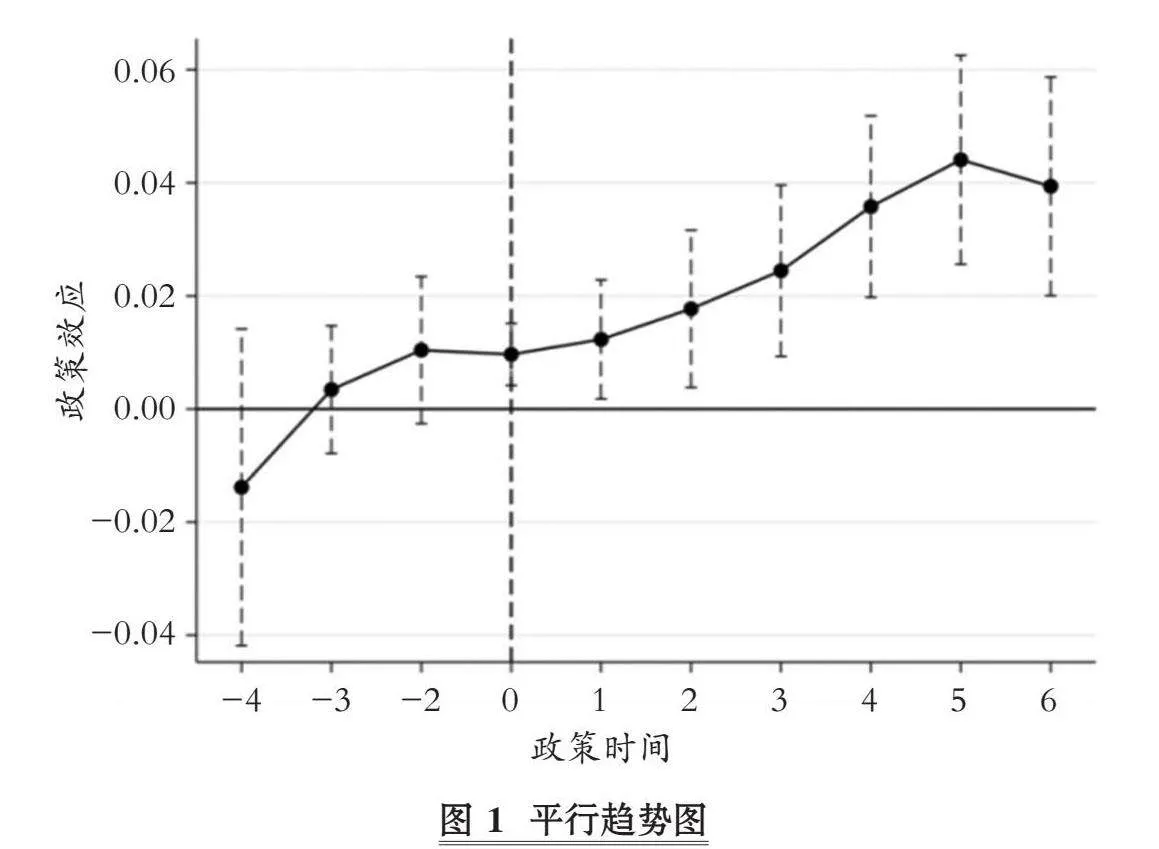

4. 内生性检验。为验证基准回归结果是否受到内生性问题的干扰, 本文进行了内生性检验。参考徐细雄和李万利(2019)的研究, 将各个城市的古代书院数量(SN)与学院数量(CN)作为知识产权保护的工具变量, 并将两者的对数值分别与时间虚拟变量(post)相乘构造面板数据。相关数据来自CNRDS儒家文化数据库。同时, 采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行回归, 采用LM统计量和Wald F统计量分别进行不可识别检验和强工具变量检验, 采用LIML和GMM方法检验结果是否具有稳健性, 结果见表4。由第一阶段回归结果可知, 两个工具变量均对知识产权保护具有显著的正外部性, 说明工具变量的选取符合要求。另外, LM统计量在1%的水平上显著, Wald F统计量远远大于10%偏误的临界值, 说明工具变量可识别且不存在弱工具变量。由第二段回归结果可知, 知识产权保护对城市数字经济发展的促进作用显著, 且通过了LIML和GMM检验, 说明不存在内生性问题。

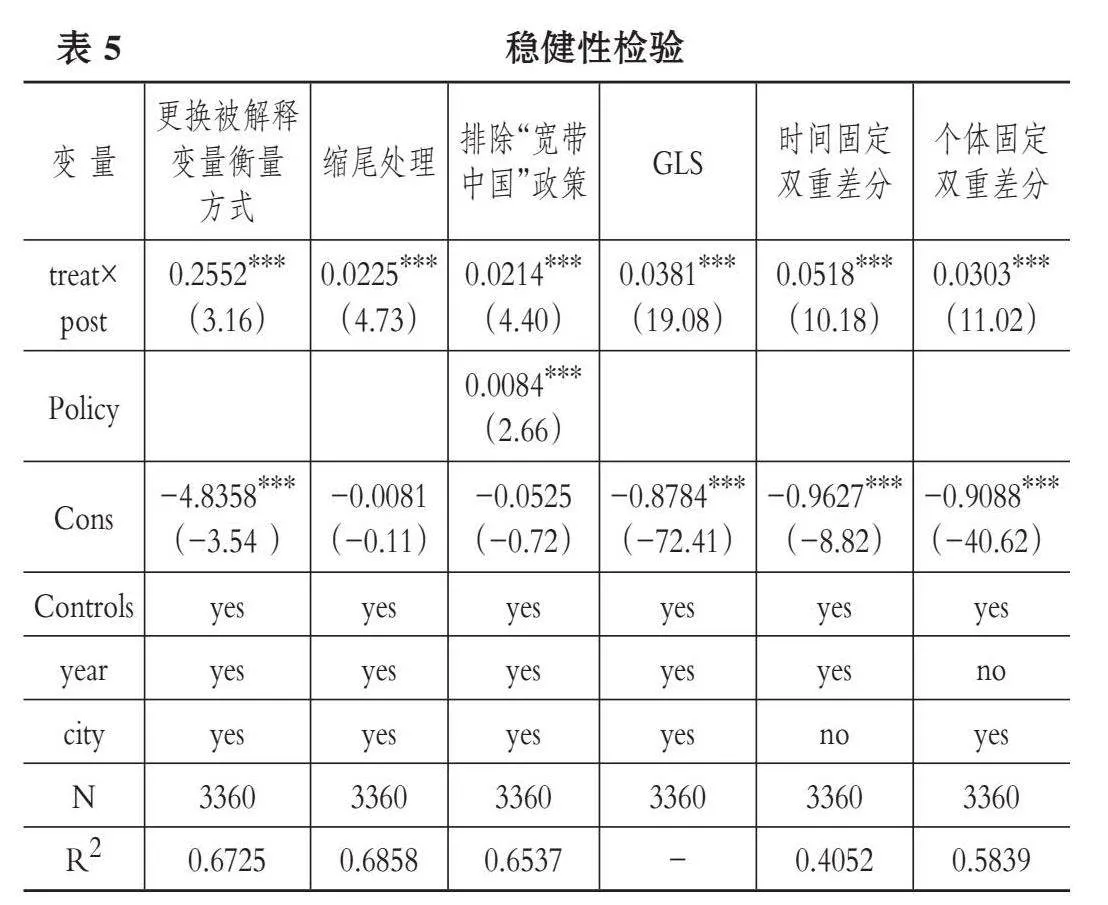

5. 稳健性检验。为检验模型是否具有稳健性, 本文采用以下四种方法: 第一, 更换被解释变量衡量的方式。将主成分分析法代替熵值法计算城市数字经济发展综合指数, 并重新进行回归, 结果见表5列(1)。第二, 进行缩尾处理。本文对被解释变量和解释变量进行双边缩尾1%处理, 结果见表5列(2)。第三, 排除类似政策。“宽带中国”试点政策是推动数字化进程的重要战略, 旨在为城市数字经济发展提供有利的基础设施条件。本文为排除“宽带中国”试点政策在样本期间可能造成的影响, 将其政策虚拟变量(Policy)纳入基准回归模型中进行稳健性检验, 结果见表5列(3)。第四, 更换估计方法。本文使用广义最小二乘法(GLS)、 时间固定双重差分法和个体固定双重差分法三种方法进行稳健性检验, 结果见表5列(4) ~ (6)。通过以上四种稳健性检验后, 结果显示知识产权保护的估计系数始终在1%的水平上显著为正, 说明基准回归结果具有稳健性。

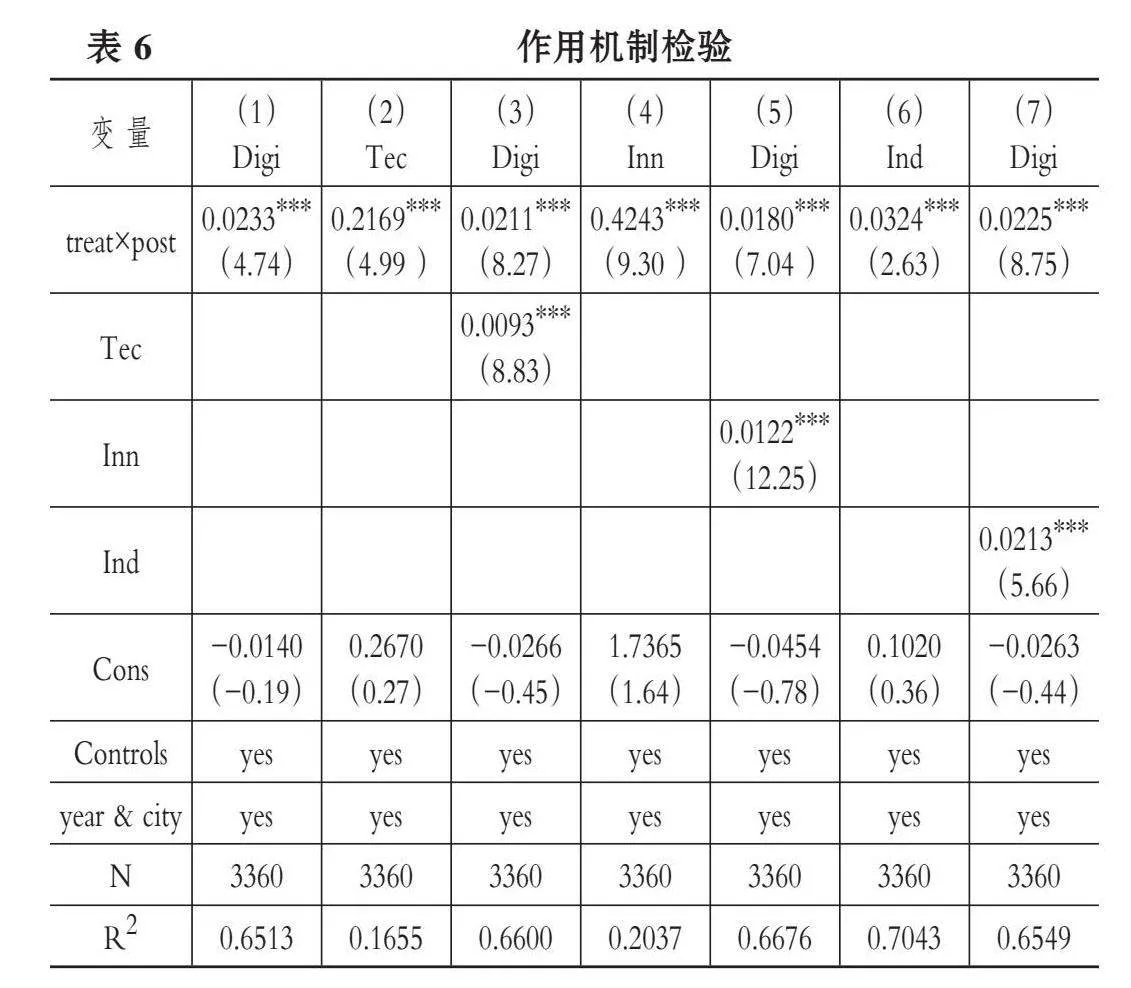

6. 作用机制检验。

(1) 科技研发投入的作用机制。本文对“知识产权保护—科技研发投入—城市数字经济发展”这一路径进行作用机制检验, 结果见表6列(1) ~ (3)。由列(2)可知, 知识产权保护对科技研发投入的估计系数为0.2169且在1%的水平上显著为正, 说明知识产权保护能够有效增加科技研发投入。将列(3)与列(1)进行对比, 当模型中加入科技研发投入之后, 知识产权保护对城市数字经济发展的回归系数仍显著且由0.0233降为0.0211, 表明科技研发投入起到了部分中介作用, 即知识产权保护可以通过激励企业增加科技研发投入促进城市数字经济发展, H2a得到验证。

(2) 城市创新能力的作用机制。本文对“知识产权保护—城市创新能力—城市数字经济发展”这一路径进行作用机制检验, 结果见表6列(4)(5)。由列(4)可知, 知识产权保护对城市创新能力的估计系数为0.4243且在1%的水平上显著为正, 表明知识产权保护可以显著提高城市创新能力。将列(5)与列(1)进行对比, 当模型中加入城市创新能力后, 知识产权保护对城市数字经济发展的回归系数仍显著且由0.0233降为0.0180, 表明城市创新能力起到了部分中介作用, 即知识产权保护能够调动知识主体的创新积极性来提高城市创新能力, 激发更多社会主体的创新活力, 进而推动城市数字经济快速发展, H2b得到验证。

(3) 产业结构升级的作用机制。本文对“知识产权保护—产业结构升级—城市数字经济发展”这一路径进行作用机制检验, 结果见表6列(6)(7)。由列(6)可知, 知识产权保护对产业结构升级的估计系数为0.0324且在1%的水平上显著为正, 表明知识产权保护可以促进产业结构升级。将列(7)与列(1)进行对比发现, 将产业结构升级纳入基准模型后, 知识产权保护对城市数字经济发展的回归系数仍显著且由0.0233降为0.0225, 表明产业结构升级起到了部分中介作用, 即知识产权保护可以通过优化创新创业环境实现产业结构升级, 缓解社会就业压力, 促进城市数字经济的稳定发展, H2c得到验证。

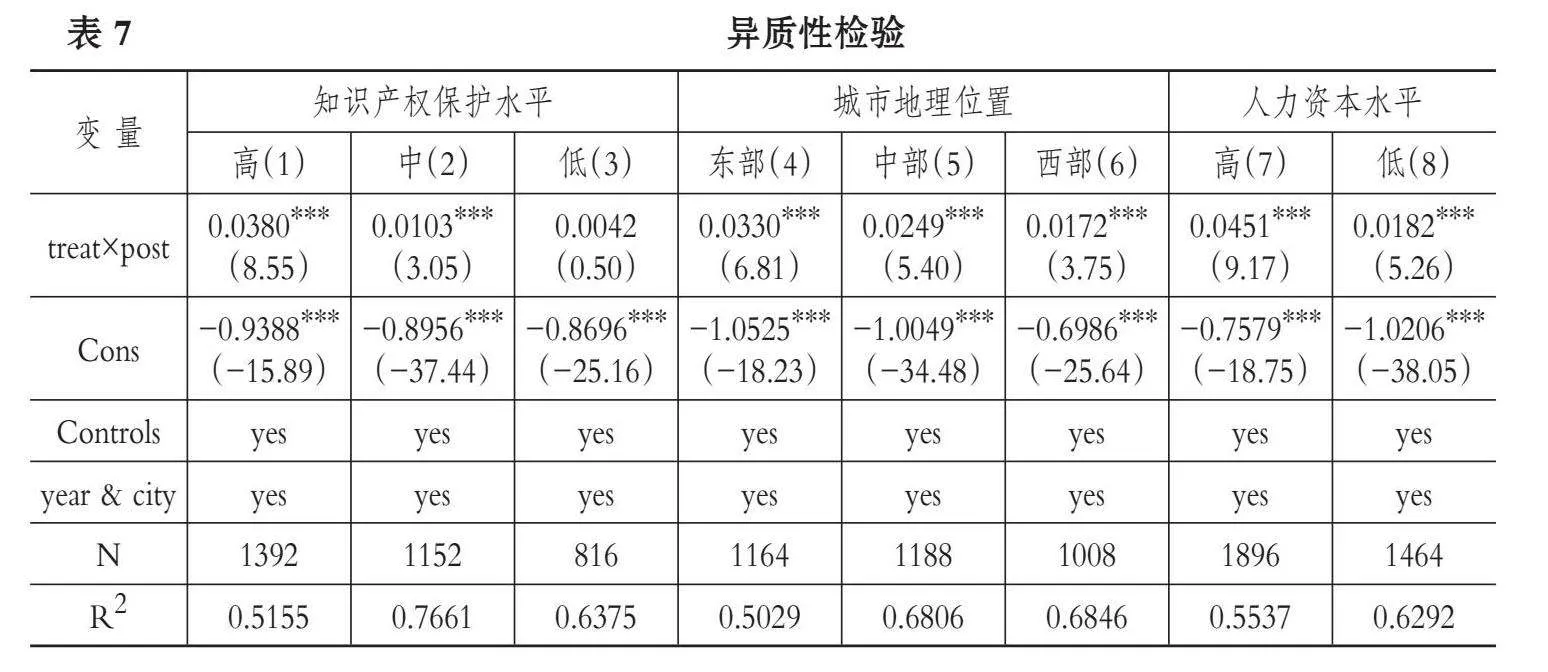

7. 异质性检验。

(1) 知识产权保护水平的异质性。本文依据国家知识产权局发布的《全国知识产权发展状况报告》中的地区保护体系指数为划分标准, 将样本分为高、 中、 低三种知识产权保护水平城市, 表7列(1) ~ (3)为不同知识产权保护水平下知识产权保护对城市数字经济发展的异质性影响。结果显示, 知识产权保护对城市数字经济发展的回归系数从高水平到低水平依次变小, 说明知识产权保护水平越高的城市知识产权保护对城市数字经济发展的正向影响越大。这是由于知识产权保护水平高的城市往往具有更完善的知识产权服务体系和更严格的知识产权执法机制, 这有助于形成尊重知识、 鼓励创新的社会氛围, 知识产权制度在此环境下能够得到更好的执行和遵守。同时, 城市创新主体也更加重视知识产权保护, 能够有效降低侵权行为的发生率, 这将有助于提高数字化科技创新的效率和质量, 推动城市数字经济发展。

(2) 城市地理位置的异质性。本文依据国家统计局发布的东、 中、 西部城市划分标准将280个地级市分为东、 中、 西部三个子样本, 表7列(4) ~ (6)为不同城市地理位置下知识产权保护对城市数字经济发展的异质性影响。由结果可知, 知识产权保护对城市数字经济发展的回归系数从东到西均显著为正且依次变小, 说明知识产权保护对城市数字经济发展的促进作用在不同地理位置下仍显著, 且东、 中、 西部地区的促进作用逐渐变小。其原因可能是东部地区相较于中西部地区具有地理位置较好、 要素资源丰富、 综合实力强劲等优势, 地方政府执行政策的能力也更强, 这使得东部地区拥有更为完善的知识产权交易市场和服务体系, 能够激励城市创新主体将数字技术创新成果转化为实际生产力, 带动相关产业链的发展, 进而推动城市数字经济发展。

(3) 人力资本水平的异质性。人力资本水平能够反映城市高素质人才的储备质量和配置结构, 对地区创新能力有着直接影响。本文以大学生在校人数与总人口的比值作为划分标准将所有样本分为高、 低两种人力资本水平城市, 表7列(7)(8)为不同人力资本水平下知识产权保护对城市数字经济发展的异质性影响。由结果可知, 知识产权保护对城市数字经济发展的估计系数在高、 低水平下均显著为正, 且高人力资本水平城市的估计系数更大, 这说明人力资本水平越高的城市, 知识产权保护对城市数字经济发展的促进作用越大。其原因可能是人力资本水平高的城市通常拥有丰富的教育资源、 强大的技术创新能力以及完善的产业链, 这能够促进不同行业之间的交流和合作, 吸引大量具备丰富经验和强创新能力的高素质人才, 进而推动城市数字经济发展。

五、 结论与建议

本文基于2011 ~ 2022年280个地级市面板数据, 构建多期双重差分模型和中介效应模型, 探讨了知识产权保护对城市数字经济发展的影响路径及异质性特征, 得出以下研究结果: 第一, 知识产权保护可以显著促进城市数字经济发展, 且通过了多种稳健性检验; 第二, 科技研发投入、 城市创新能力和产业结构升级都在知识产权保护与城市数字经济发展的关系中起着部分中介作用; 第三, 知识产权保护水平高、 东部地区以及人力资本水平高的城市知识产权保护对城市数字经济发展的促进效果更为明显。为充分发挥知识产权保护对城市数字经济发展的促进作用, 基于研究结论, 提出以下对策建议:

1. 发挥知识产权制度在立法、 行政和执法方面的独特作用, 形成全面支持数字经济发展的知识产权保护体系。在立法方面, 根据数字经济发展的实际需求完善知识产权保护相关法律法规, 明确数据产权的归属和保护范围, 为数据资源的合理利用提供法律依据, 让知识产权制度成为数据保护的有效工具。在行政方面, 建立健全知识产权行政管理体系, 优化知识产权审查流程, 提高审查质量和效率, 降低知识产权申请成本, 激发数字技术创新活力。在执法方面, 加强知识产权司法队伍建设, 完善知识产权司法解释和案例指导制度, 成立数字经济知识产权仲裁机构, 解决数字产权的纠纷问题, 维护创新主体的合法权益。

2. 重视科技研发投入、 城市创新能力和产业结构升级的中介作用。首先, 重视科技研发投入的驱动作用, 加大对数字化企业的资金扶持力度, 降低企业融资成本, 缓解企业融资难题, 同时通过税收优惠、 人才引进等政策鼓励企业增加科技研发投入, 提高金融服务水平, 激发数字化企业的创新活力。其次, 加强数字化企业和科研机构之间的合作, 实现产业链、 创新链、 价值链的有机衔接, 提高数字技术研发效率, 同时制定人才政策, 吸引并留住高质量创新型研发人才, 从而提高城市数字技术自主创新能力。最后, 通过大力发展战略性新兴产业、 优化传统产业来推动产业结构向高附加值、 高技术含量方向发展, 同时着力发展实体经济, 大力推进新型工业化, 加快建设数字中国, 实现产业结构的合理化、 高级化。

3. 关注知识产权保护水平较低、 地处中西部和人力资本水平较低的城市的知识产权保护需求, 建立差异化的管理制度。首先, 针对现有知识产权法律法规中的不足, 加大修订力度, 确保法律法规具有严密性和前瞻性, 并通过多种传播渠道普及知识产权法律法规、 强化城市居民的知识产权意识、 打击盗版侵权现象, 提高城市知识产权保护水平。其次, 将人才引进政策向中西部地区倾斜, 通过制定优惠政策、 提高薪资待遇、 优化发展环境等方式鼓励数字人才到中西部地区发展, 并加强数字人才的培养, 构建多形式、 多渠道、 可持续的复合型数字创新人才供给体系。最后, 人力资本水平较低的城市, 应进一步普及数字经济发展理念的重要性, 强化劳动力的数字意识。并优化城市的资源配置, 将更多资源要素投入科技人才引进、 培育以及运用方面, 提高中、 高级人才的比重, 推动城市数字经济发展。

【 主 要 参 考 文 献 】

陈收,邹增明,刘端.技术创新能力生命周期与研发投入对企业绩效的影响[ J].科技进步与对策,2015(12):72 ~ 78.

董新凯.论知识产权保护的“公正合理”标准[ J].学术界,2023(4):89 ~ 103.

郭爱君,雷中豪.加强知识产权保护能否促进我国产业结构转型升级[ J].中国地质大学学报(社会科学版),2021(6):104 ~ 118.

籍明明.数字金融、知识产权保护与企业技术创新能力[ J].中国软科学,2024(7):147 ~ 156.

姜南,马艺闻,刘谦.知识产权政策对数字经济的影响机制研究——来自知识产权示范城市的证据[ J].科学学与科学技术管理,2023(7):91 ~ 109.

李丹,黄灿灿.知识产权保护条款深度与制造业跨国生产分工深化[ J].世界经济研究,2023(3):46 ~ 60+135.

毛昊.中国专利制度经济学:从学科融合到科学决策[ J].科学学研究,2020(11):1976 ~ 1986.

聂长飞,冯苑,张东.知识产权保护与经济增长质量[ J].统计研究,2023(2):73 ~ 88.

欧忠辉,姜南,马艺闻.国别差异视角下知识产权保护对数字服务贸易的影响机制研究[ J].科研管理,2024(3):161 ~ 170.

裴然,侯冠宇.营商环境赋能数字经济:影响机制与提升路径[ J].财会月刊,2024(2):117 ~ 123.

邵素军.浅析知识产权保护与数字经济发展关系[ J].人民论坛,2019(24):46 ~ 47.

司玉静,曹薇,赵伟.知识产权保护对数字经济发展的影响机制研究——基于分位数回归模型[ J].现代管理科学,2022(3):154 ~ 160.

宋伟,金永杰.知识产权示范城市建设对城市经济增长的影响——来自准自然实验的证据[ J].华东经济管理,2023(2):84 ~ 91.

王伟,卢玉华.知识产权保护对数字产业创新效率的影响[ J].工业技术经济,2024(1):64 ~ 72.

温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[ J].心理学报,2005(2):268 ~ 274.

徐细雄,李万利.儒家传统与企业创新:文化的力量[ J].金融研究,2019(9):112 ~ 130.

许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[ J].中国工业经济,2020(5):23 ~ 41.

杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[ J].统计研究,2021(4):3 ~ 15.

张永恒,王家庭.数字经济发展是否降低了中国要素错配水平?[ J].统计与信息论坛,2020(9):62 ~ 71.

张志,易恩文,王军.中国城市数字经济发展的资源配置效应[ J].中国软科学,2024(7):110 ~ 121.

赵丽丽,郝文强.政府数据开放对数字经济的影响[ J].统计与决策,2023(18):67 ~ 72.

赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[ J].管理世界,2020(10):65 ~ 76.

Rudy F., Begoña E., Leire A.. Economic Agglomeration in the Age of Industry 4.0: Developing a Digital industrial Cluster as a New Policy Tool for the Digital World[ J].Competitiveness Review,2024(3):538 ~ 558.

Takyi O. P.. The Impact of Electronic Levy on Mobile Money Transactions: Lessons from Ghana[ J].Policy Studies,2025(2):271 ~ 287.

Teece D. J.. Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy[ J].Research Policy,1986(6):285 ~ 305.

Vlasov M., Polbitsyn N. S., Olumekor M., et al.. Socio-Cultural Factors and Components of the Digital Economy in Ethnic Minority Regions[ J].Sustaina-

bility,2024(9):3825.