【摘要】为更好地应对日益复杂的信息披露环境以及多元化市场需求,我国积极转变监管理念,中国证监会稳步推进分行业信息披露监管工作,上交所和深交所于2015年相继实施了分行业信息披露监管改革。本文以分行业信息披露监管改革为准自然实验,选取2009~2021年上交所A股上市公司为样本,通过构建双重差分模型检验分行业信息披露监管对资本市场定价效率的影响。研究发现,分行业信息披露监管能够显著提高资本市场定价效率,该效应在分析师关注度高、媒体关注度低、市场环境好的公司中更为显著。进一步研究发现,分行业信息披露监管带来的股价同步性降低意味着更多的特质信息融入股价,并不是噪音和非理性因素产生的影响,但行业信息披露指引的发布具有溢出效应,加剧了同行信息对比和流动,降低了资本市场定价效率。本文丰富了分行业信息披露监管改革经济后果的研究,拓展了资本市场定价效率研究体系,为信息效率观提供了证据支持,为监管机构进一步优化监督管理体系、深入推进资本市场信息披露制度的发展提供了理论依据。

【关键词】分行业信息披露监管;资本市场定价效率;股价同步性;双重差分模型

【中图分类号】F832.5""""" 【文献标识码】A""""" 【文章编号】1004-0994(2025)06-0097-8

一、引言

在注册制不断推进的背景下,我国积极转变监管理念,统筹推进各环节制度创新和监管改革,夯实资本市场高质量发展的基础。党的二十大报告明确指出,要“加强和完善现代金融监管”,加快转型的步伐。我国上市公司信息披露存在大而不全、针对性不强、行业特征不突出等问题,难以满足广大投资者的需求(魏紫洁和游士兵,2015)。随着信息披露环境愈发复杂多变,中国证监会从2014年起系统推进分行业信息披露监管(简称“分行业监管”)工作,上交所和深交所也在2015年相继实施证券监管改革,由分辖区信息披露监管转换为分行业监管,并陆续发布行业信息披露指引,更加关注投资者需求。然而,关于此重大监管改革的经济后果研究较为匮乏。有研究发现,监管创新改革能提高会计信息可比性(林钟高和李文灿,2021)、分析师预测准确度和企业投资效率(林钟高和朱杨阳,2021;林钟高和刘文庆,2022)。以行业信息披露指引的发布为切入点,有学者发现其能够降低企业粘性(赵玲和黄昊,2021)、提升监管风险及审计定价(李晓等,2022)。

作为证券监管的主要对象,资本市场的基本功能是配置资源,该功能通过股价的信号传递机制得以实现。对此,现有文献从宏观和微观层面进行了深入探讨。在宏观层面,注册制这一历史性市场化改革以及更高的经济政策确定性程度能够引导投资者回归理性,提高资本市场定价效率(赖黎等,2022;王建新和丁亚楠,2022)。在微观层面,分析师、新闻媒体通过发挥信息中介和监督作用改善信息环境,从而促使资本市场定价效率提升(曹新伟等,2015;Kim等,2016)。

分行业监管改革是否能提高信息披露质量从而提升资本市场定价效率是一个值得探讨的问题,其直接关系到改革的有效性。在我国由中国证监会、证券交易所和自律监管构成的“三位一体”监管机制中,以违规公告为代表的处罚性监管和以问询函为代表的非处罚性监管均可以通过降低盈余管理水平、提高信息披露质量来提升资本市场定价效率(陈运森等,2019;顾小龙等,2016),自律监管则代表着来自中国证券业协会、会计师事务所等专业服务机构和上市公司自身的专业监管,通过外部监督以及自愿披露能够将更多公司信息传递到市场中,优化投资者投资决策,提升资本市场定价效率(方红星和楚有为,2019)。根据已有研究可以发现,证券监管能通过改善信息环境提升资本市场定价效率,但行业监管改革如何影响资本市场定价效率仍不明确。

深交所主板公司于2015年8月24日起由分辖区信息披露监管转变为分行业监管,而上交所于2015年1月5日宣告正式实施分行业监管,且上交所发布行业信息披露指引的时间也大多集中在年末,并于次年初施行,为后续进一步研究提供了便利。文本选取2009~2021年上交所A股上市公司为样本,构建双重差分模型,探讨分行业监管改革的经济后果,并进一步研究行业信息披露指引发布的效果。结果表明,分行业监管能显著提升资本市场定价效率,该效应在分析师关注度高、媒体关注度低以及市场环境好(法治水平高、市场化程度高)的公司中更为显著。进一步研究发现,信息披露质量是分行业监管提升资本市场定价效率的有效机制,但行业信息披露指引的发布具有溢出效应,降低了资本市场定价效率。

本文可能的研究贡献有以下几点: 第一,以分行业监管改革作为准自然实验,丰富了证券监管效果的研究。已有文献大多集中在违规处罚和问询函领域,较少关注分行业监管。分行业监管是证券交易所近年来在信息披露监管方面做出的重大改革,本文从股价同步性角度检验其是否能有效提升资本市场定价效率,进一步丰富了证券监管效果研究。第二,现有研究主要从市场制度以及内外部治理方面考察资本市场定价效率,本文从分行业监管的角度拓展了研究体系,为信息效率观提供了证据支持。第三,通过检验发现,分行业监管能通过提高信息披露质量显著提升资本市场定价效率,但行业信息披露指引的发布却会降低资本市场定价效率,为未来进一步深化分行业监管并完善系列措施提供了参考。

二、制度背景与研究假设

1. 制度背景。我国信息披露法规存在要求较多而个性特征不足的情况,忽略了不同经营模式上市公司间的差异性,但定制信息披露标准也不具有可行性,考虑到信息差异性和执行可行性,我国积极转变监管理念。2013年2月,上交所开启信息披露直通车,将监管重点由事前向事后转变; 2014年,中国证监会根据监管转型的部署,提出分行业监管的构想; 2015年,上交所和深交所相继进行分行业监管改革,正式由分辖区信息披露监管转换为分行业监管,推进了监管转型。

传统分辖区信息披露监管范围涵盖了众多行业,多元化程度高,监管人员难以深入了解某一行业的规律和重点问题。而在分行业监管模式下,监管人员能得到更多行业性专业培训,将行业内公司的财务和非财务信息进行横向对比,并在监管过程中积累行业经验,对重点行业给予更多的关注。在监管的专业化程度更高、信息更透明的情况下,为获得更多的竞争优势,上市公司会主动披露更多有用信息,投资者也能对公司的经营情况有更加透彻的认识。

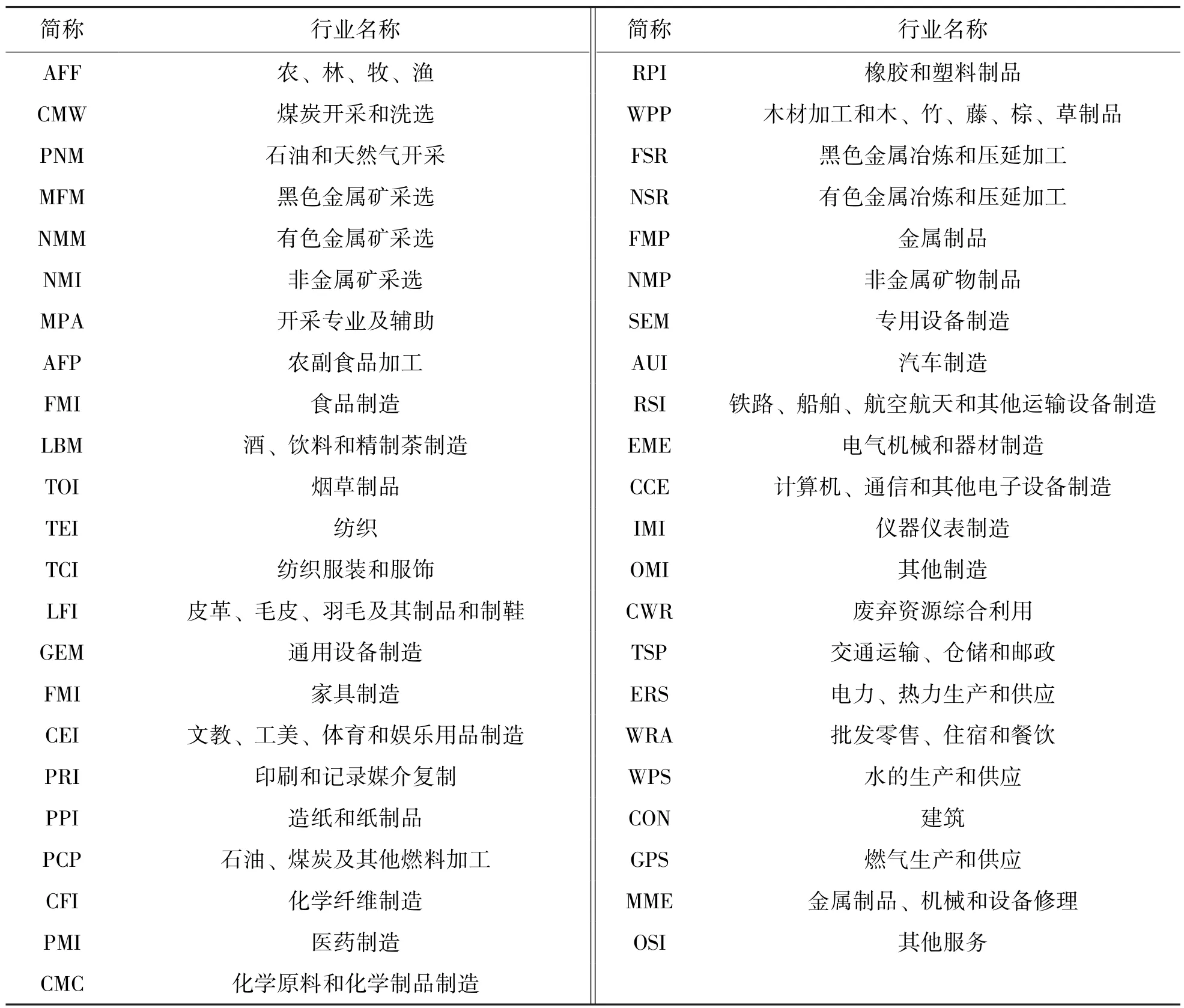

上交所按照中国证监会行业划分,对43个行业类别都执行了分行业监管政策,但综合考虑国民经济比重、市值占比和行业数量,选取房地产、设备制造、医药、化工、交通运输、采矿业、金融、商业零售、信息通信、农林及公用事业等11个行业进行重点监管,本着“突出重点行业、整合相关行业、兼顾特殊行业”的原则,将相关的重点行业联动监管(如房地产行业与金融行业),对其他行业则按照与重点行业的相关性组建监管小组,加强信息对比。此外,为了进一步统一监管标准,提升信息披露的针对性和有效性,上交所自监管模式变更以来先后发布了28项行业信息披露指引,强调行业经营特征,从行业角度明确规定在定期、非定期报告中应当披露的信息以及鼓励自愿披露的信息,并要求通俗易懂。

2. 研究假设。在监管层面,分行业监管要求优化监管人员配置,监管人员接受相关行业知识培训后熟悉行业特点,基于对商业模式和行业相关指标平均水准的了解可以迅速分析出企业行为的合理性,能够更有效地识别企业定期报告与日常公告中反映出来的异常经营行为,更好地发挥其监管职能。同行业公司财务分析、经营数据、商业模式及行业定位的可比性较高,可以加强横向比较分析,降低监管人员的信息审核成本,提高监管效率。在监管的正外部溢出效应下,公司也会进行学习并规范自身行为,从而降低信息不对称程度(牛玉凝和黄鹏宇,2021)。

在信息披露层面,当信息的获取和处理成本较高时,投资者会选择从市场低价购买已存在的信息作为替代品,其中只有小部分是由机构或其他个人投资者花费较高成本处理后的信息,其余大部分都是市场或行业层面信息,导致公司特质信息无法融入股价,从而降低资本市场定价效率。在分行业监管后,公司信息披露范围扩大,将在定期报告或临时报告中披露更多与自身经营模式相关的特质信息,特别是非财务信息,压缩了盈余管理空间(叶康涛和刘金洋,2021)。同时,证券交易所要求上市公司以更加通俗的语言进行信息披露,有助于投资者对信息的解读和利用。因此,分行业监管在为投资者提供更多特质信息的同时还能降低信息加工成本,提高投资者对信息的收集与解读能力,缓解信息不对称,提升资本市场定价效率。

但鼓励企业披露更多特质信息可能也有负面影响。王彩和李晓慧(2022)发现,由于投资者注意力有限,在同行自愿披露提升曝光度的同时,其对企业的关注和监督随之减少,从而会增加企业机会主义行为,提升信息不对称程度,使得资本市场定价效率降低。基于组织间的模仿行为,学者们提出了同群效应,即企业的行为会受到同一群体中其他企业的影响,同行业公司处于竞争地位。已有研究表明,企业决策与同行行为有关(连玉君等,2020),能通过信息获取性模仿和竞争性模仿降低风险并增强自身竞争力。分行业监管的溢出效应加剧了同行间信息对比,强化了同群效应,促进企业主动或被动向优势同行企业这一“标尺”靠近(包括信息披露层面的模仿),降低了投资者对于特质信息的敏感度,从而降低资本市场定价效率。

考虑到我国由于经济和社会急速转型的冲击,上市公司信息披露的丰富性和有效性不足,在“创新监管方式”的背景下,政府加快监管统筹协调的步伐,提升了监管体系的效率和威慑力。本文认为,分行业监管改革后监管优化和信息披露完善所带来的正面影响起主导作用,会提升资本市场定价效率。因此,提出以下研究假设:

H1: 分行业监管能提升资本市场定价效率。

三、研究设计

1. 样本选取与数据来源。本文选取2009~2021年上交所A股上市公司为样本,并根据以下条件进行剔除处理: ①2015年1月1日以前上市的公司; ②金融业上市公司; ③已退市、曾经被ST或∗ST的上市公司; ④数据缺失的上市公司。最终获得625家上市公司共7227个有效观测值,数据来自CSMAR和Wind数据库。为减小异常值的影响,对所有连续变量进行了上下1%的缩尾(Winsorize)处理。

2. 模型设定。上交所的分行业监管改革针对所有行业的上市公司,所以不存在标准的实验组和对照组,但其选取了11个重点监管行业执行更高的标准,将重点行业成对匹配进行联动监管,对于非重点行业则是按照相关性纳入重点行业的监管小组。由于重点监管行业会被监管机构给予更多的关注、制定更细致的审核程序,在更严格监管的压力下,其受到的政策冲击相较于非重点行业更为强烈,可以作为实验组。基于这一分析,本文构建如下双重差分模型进行验证:

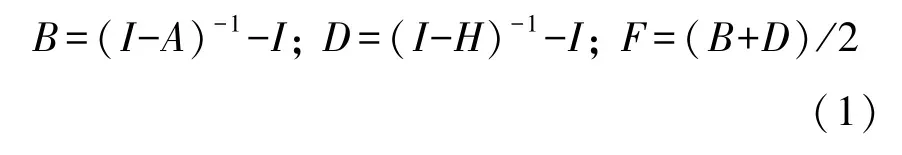

SYN=β0+β1Treat+β2Post+β3Treat×Post+

βkControls+Firm+Year+ε""""""""""""""" (1)

其中: SYN代表资本市场定价效率; 交乘项Treat×Post的回归系数代表了重点监管行业与非重点监管行业在分行业监管政策实施前后的差异,反映分行业监管政策的实施对资本市场定价效率的影响; Firm代表公司固定效应,Year代表年份固定效应; Controls是引入的一系列控制变量。本文所有回归模型均采用公司层面的聚类稳健标准误。

3. 变量定义。

(1)被解释变量: 资本市场定价效率(SYN)。衡量资本市场定价效率的方式主要有两种。第一种是用股价特征性波动或股价同步性测量信息含量。Morck等(2000)的研究表明,股价同步性能有效衡量资本市场定价效率,反映公司股价变动与市场平均变动的关联程度,其中特质性波动体现了公司特质信息的影响。第二种是价格的信息反应速度。Hou和Moskowitz(2005)首次使用价格延迟衡量市场摩擦程度,即市场是否能快速将信息吸收到股价中。考虑到监管变革的经济后果用股价信息含量衡量更为直接,本文构建股价同步性指标来衡量。

由于年报公布时间在次年前4个月,本文将研究年度t定义为5月第一个交易周到次年4月最后一个交易周,使收益率与报告对应(Gul等,2010),计算公式如下:

Ri,w,t=β0+β1Rm,w,t+β2Rm,w-1,t+β3RI,w,t+

β4RI,w-1,t+εi,w,t""""""""" (2)

其中: Ri,w,t是股票i第w周考虑现金红利再投资的收益率; Rm,w,t是上交所A股上市公司第w周按照流通市值加权平均的收益率; RI,w,t是股票i所在行业第w周剔除股票i后剩余股票按照流通市值加权平均的收益率。行业划分以中国证监会2012年一级行业划分标准为依据,考虑到制造业种类较多将其划分到二级。

回归得到R2取值范围为(0,1),对R2进行对数化单调处理使得分布范围更广,得到SYNi,t即为股票i第t年的股价同步性指标,该指标越小,表明股价信息含量越高,资本市场定价效率越高。

SYNi,t=ln[R2 i,t/(1-R2 i,t)]"""""""""""""""""""""""" (3)

(2)解释变量。Post为反映政策冲击的时期变量,上交所分行业监管政策于2015年1月正式实施,因此对2015年及以后的样本取值为1,否则取值为0,用以反映分行业监管对上市公司产生的影响。Treat为分组变量,将上交所选取的11个重点监管行业的上市公司作为实验组取值为1,非重点监管行业的上市公司则作为对照组取值为0。

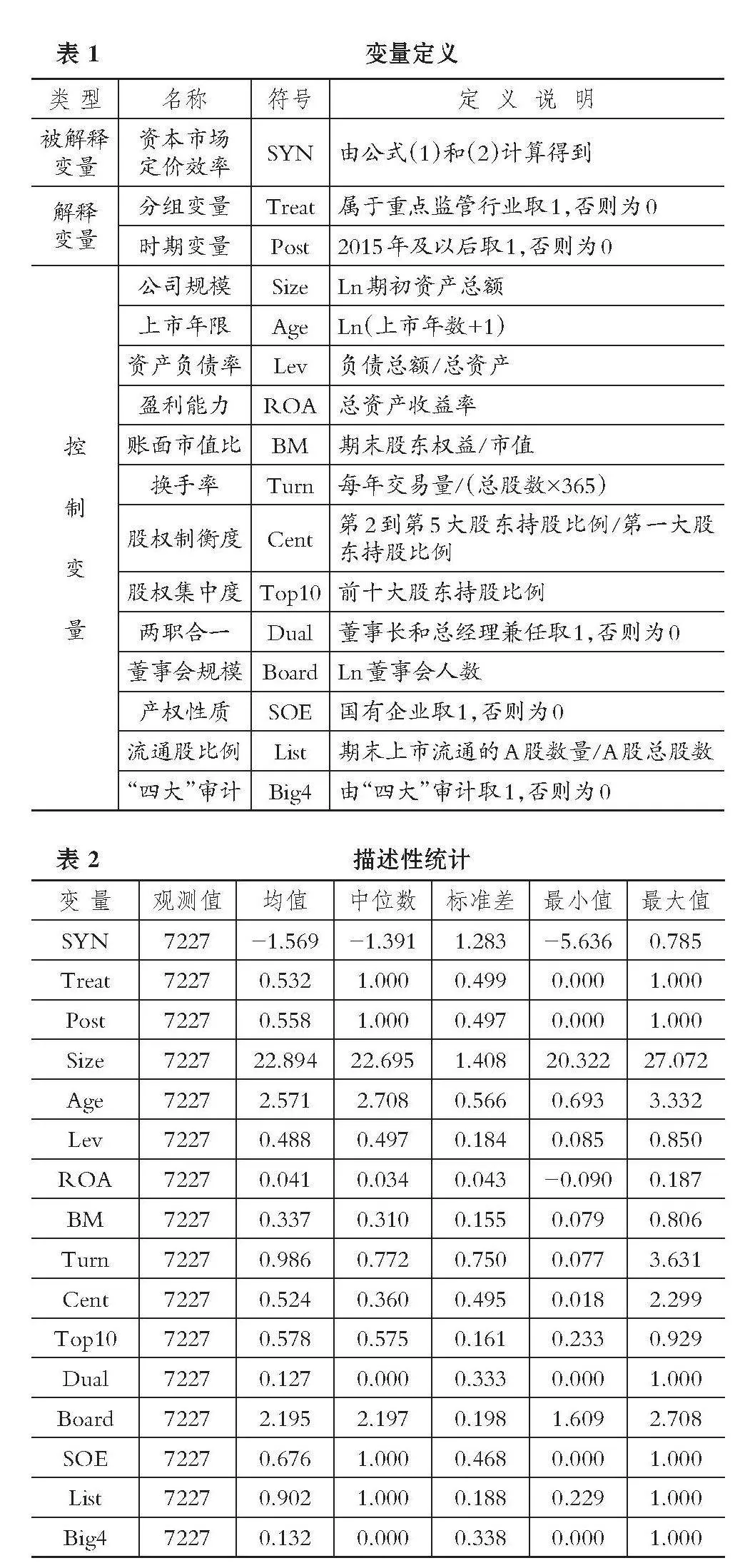

(3)控制变量。参考已有研究,控制了一系列影响股价波动的变量,具体变量及定义见表1。

四、实证分析

1. 描述性统计。变量的描述性统计结果如表2所示。SYN的均值和中位数分别为-1.569和-1.391,与相关研究基本一致(方红星和楚有为,2019),标准差为1.283,说明不同上市公司间的差异较大。Treat和Post的均值分别为0.532和0.558,表明分行业监管政策实施前后的样本以及重点监管行业与非重点监管行业的样本数量相当,具备较好的对照分析条件。相关控制变量分布与已有文献基本一致。

2. 基准回归。表3列报了基准回归结果,在列(3)中加入控制变量并控制公司和年份固定效应后Treat×Post的系数为-0.153,在1%的水平上显著,表明分行业监管能提升资本市场定价效率,支持H1。这可能是因为: 在分行业监管模式下横向可比性提高,能够降低监管人员审核成本并提升监管效率,压缩企业的盈余管理空间,提高公司信息披露质量,缓解信息不对称,降低投资者的信息获取及加工成本,从而提升资本市场定价效率。

3. 稳健性检验。

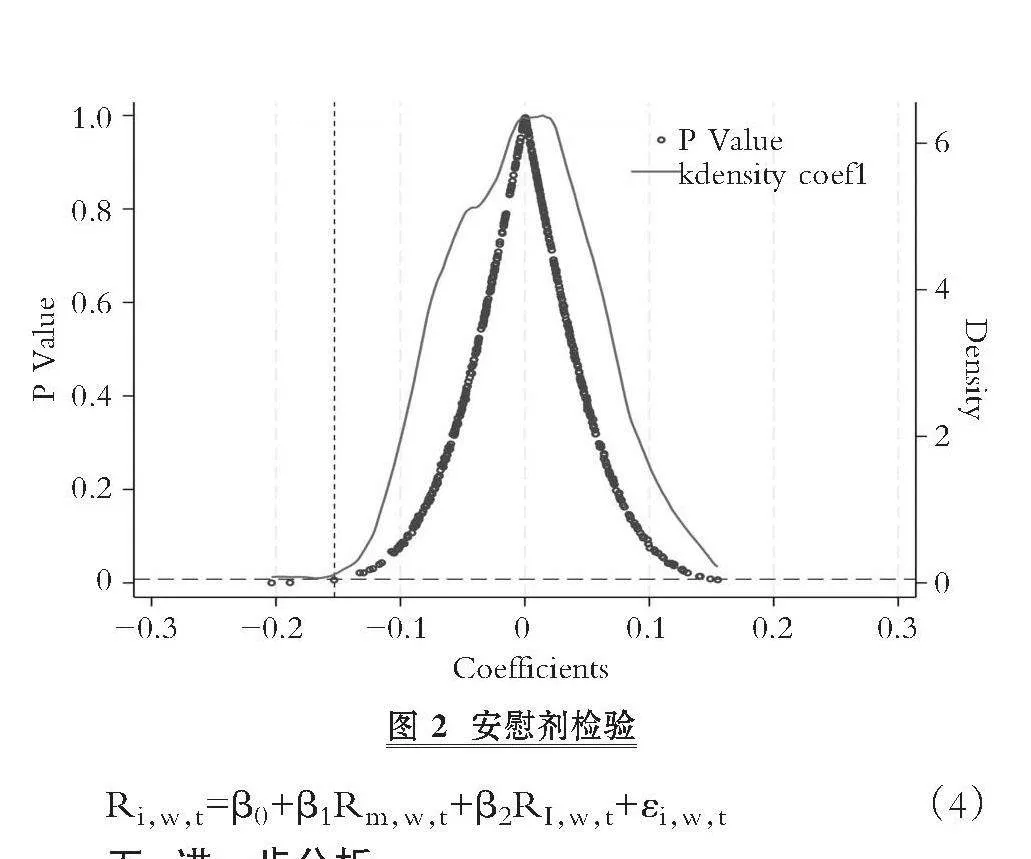

(1)平行趋势检验。本文采用政策动态效应检验平行趋势假定的合理性,将年份虚拟变量与处理组虚拟变量的交互项作为解释变量进行回归。为避免完全共线性问题,以分行业监管政策实施前的一年即2014年作为基准组,结果如图1所示,政策实施前两组样本不存在显著差异,满足平行趋势假设,说明政策实施当年及以后带来显著的负效应,并且效果逐渐变差。

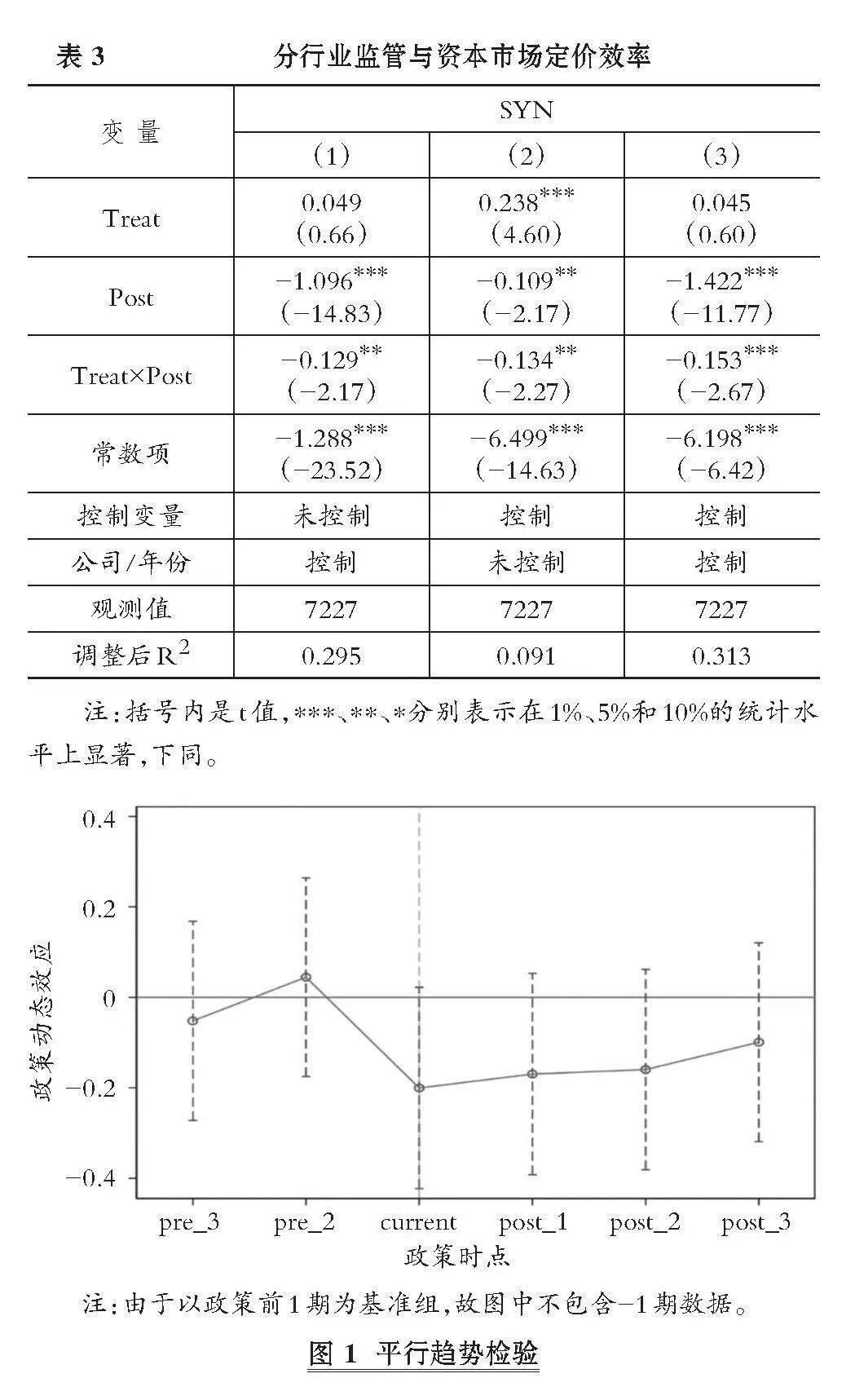

(2)安慰剂检验。为了避免其他政策或不可观测因素造成的影响,本文按照真实处理组的比例即53.2%(表2中Treat的均值为0.532)随机选取个体作为处理组,构建伪政策虚拟变量,重复500次,将回归结果中伪政策虚拟变量的系数及p值绘制在图2中,垂直虚线是真实估计值

-0.153,水平虚线是真实估计系数的p值0.008,可以看出估计系数大多集中在0附近,仅有极少数p值小于真实值,表明本文结果并非由于其他潜在因素所致,结果较为稳健。

(3)替换因变量度量方式。为了减小度量方式带来的偏误,本文通过以下方式重新计算SYN: ①将公式(2)中的加权方法改为按照总市值加权,计算结果记为SYN2; ②将公式(3)中使用的R2改为调整后R2,结果记为SYN3; ③改变滞后期选取,将公式(2)替换为公式(4),计算结果记为SYN4,用上述替换变量重新进行回归(限于篇幅,结果略),Treat×Post的回归系数依然显著为负,支持前文结论。

Ri,w,t=β0+β1Rm,w,t+β2RI,w,t+εi,w,t"""""" (4)

五、进一步分析

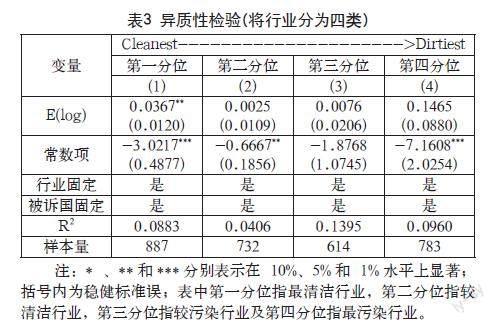

1. 异质性分析。

(1)分析师关注度。分析师在资本市场上担任信息中介角色,拥有较多信息传播渠道,通过挖掘上市公司财务报告蕴含的深度信息,使投资者更轻易地获取可读性和相关性更强的信息,从而增加市场中的知情交易,提高股价信息含量(朱红等,2007)。从职业发展角度来看,分析师有动机出具更高质量的报告(Liu,2011)。在更高的外部关注度下,管理层更可能披露真实、有效的信息,为保持良好声誉减少谋取私利的行为,所以外部关注度高的公司信息不对称程度更低,分行业监管的效果更差。

也有学者提出压力假说,认为投资者在一定程度上会依据分析师的盈利预测做出投资决策。当公布的盈利实际水平低于预测值时,投资者会对企业经营状况有所顾虑,引致公司股价下跌。经理人为避免股价下跌,有动机进行盈余管理,使盈利实际水平与预测值相当(张芳芳和陈习定,2015),所以分析师关注度高的公司可能会更多地进行数据操纵。此外,证券分析与证券承销行业具有密切联系,在所属券商的压力下,分析师可能会选择牺牲报告的客观性,向投资者传递虚假的盈利预测信息,为券商承销股票提供评级支持,从而与客户维系良好的合作关系(潘越等,2011)。扭曲的业绩预测在一定程度上提高了信息不对称程度,分行业监管能带来更显著的效果。

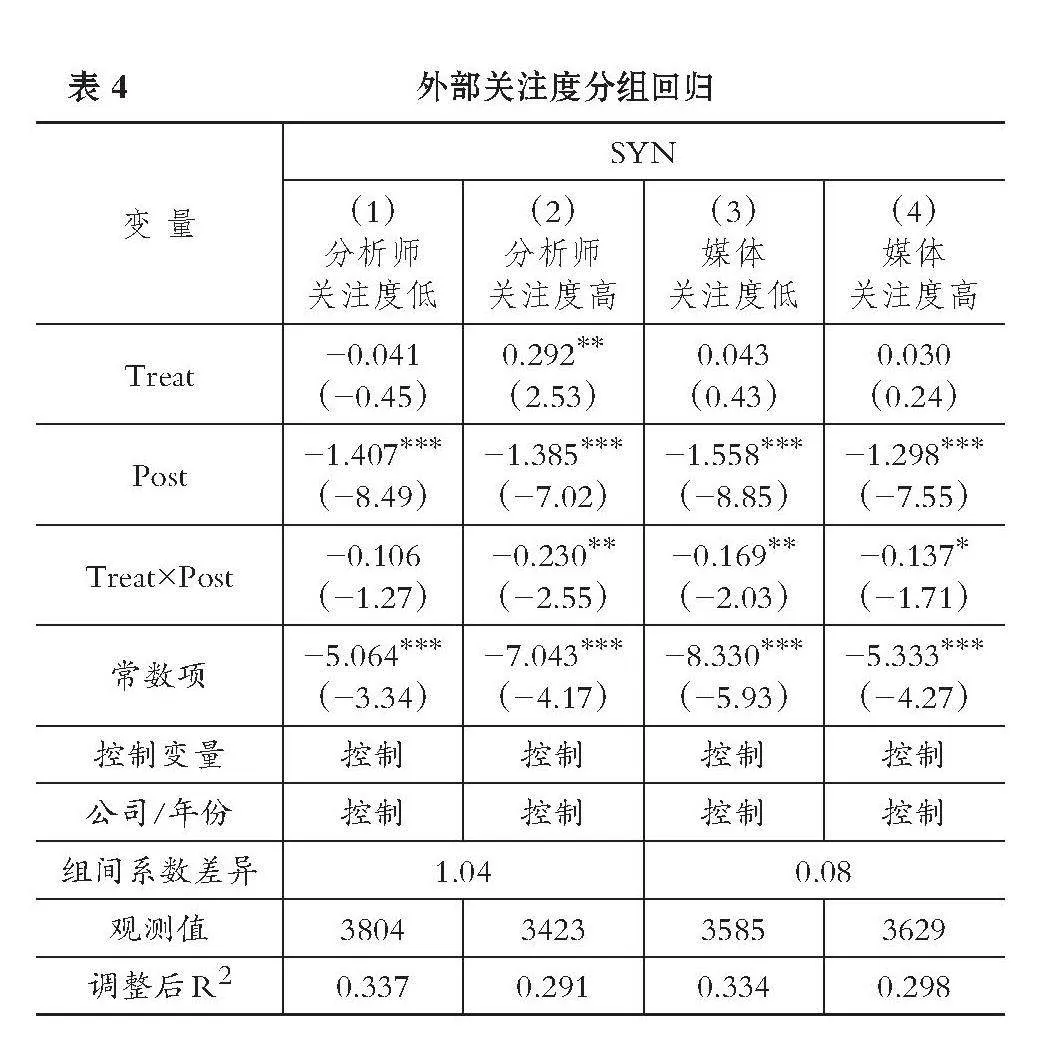

参考胡军和王甄(2015)的做法,用当年跟踪该公司的分析师人数加1后取自然对数衡量分析师关注度,并根据分析师关注度中位数进行分组回归,结果如表4列(1)(2)所示。分析师关注度高的公司中Treat×Post的系数为-0.230,在5%的水平上显著,而在分析师关注度低的公司中Treat×Post的系数不显著,这表明在分析师关注度高的公司中压力因素使得信息不对称程度更高,分行业监管对资本市场定价效率的提升效果更明显。

(2)媒体关注度。社交媒体构成社会舆论的一部分,是一种非正式的外部监督机制,有助于减少侵害股东权益的行为,比如放弃可能降低公司价值的收购(Liu和McConnell,2013),媒体的负面报道还能够降低公司违规概率,促使其提升信息披露质量(李培功和沈艺峰,2010)。较多的媒体报道能够吸引投资者注意力,当投资者注意力更集中时,媒体能更充分地收集并解读公司盈余信息(权小锋和吴世农,2012),从而对资本市场资产的定价做出更合理的判断,所以媒体关注度低的公司信息不对称程度更高,分行业监管带来的治理效应更显著,更能有效提升资本市场定价效率。

参考罗进辉和杜兴强(2014)的做法,用当年媒体报道数量加1后取自然对数衡量媒体关注度,并根据其中位数进行分组回归,结果如表4列(3)(4)所示。在媒体关注度低的公司中Treat×Post的系数为-0.169,在5%的水平上显著,在媒体关注度高的公司中Treat×Post的系数在10%的水平上显著,表明在媒体关注度低的公司中的信息不对称程度更高,分行业监管对资本市场定价效率的提升效果更明显。

(3)市场环境。我国幅员辽阔,各地的文化差异和发展水平差距较大,制度变革中地区环境因素会产生不同影响。法治水平高的地区执法效率更高、处罚力度更大、盈余管理成本更高,能促进企业提升财务报告质量(陈克兢,2017); 而法治水平低的地区信息披露质量更低、投资者保护力度更小、分行业监管效果更显著。但在法治水平高的地区公众也会更加关注公司违规行为,公司受到问询等监管活动的信息会引起更加强烈的社会反应,分行业监管就会带来更强的威慑作用,从而在高法治水平地区的公司中提升资本市场定价效率的作用更显著。改革开放推动了我国的市场化进程,也加大了地区间差距。已有研究表明,市场化程度高的地区监管效率更高,减少了管理者的侥幸心理,政府也具有更强的责任感去监督(李延喜等,2012),对投资者的保护力度更大,信息披露质量更高,所以分行业监管在低市场化程度地区的公司中效果更好。但是市场化程度高的地区信息处理方式和传播渠道更多,市场对于负面消息的反应更大,对于公司的威慑作用更强(梅蓓蕾等,2021),那么分行业监管在高市场化程度地区的公司中作用更明显。

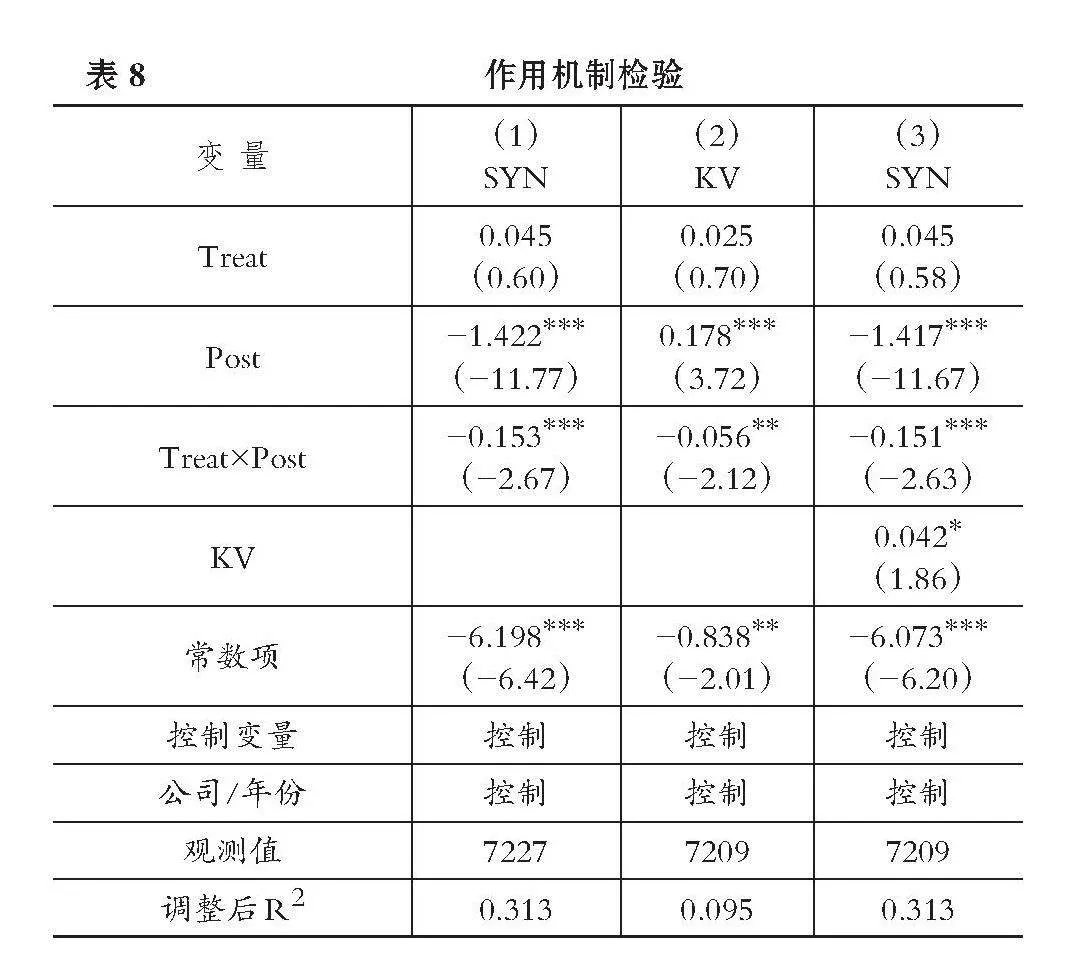

本文采用《中国分省份市场化指数报告(2021)》中介组织发育和法律得分衡量法治水平,用市场化总指数衡量市场化程度,并根据其中位数分别进行分组回归,结果如表5所示。在法治水平高和市场化程度高的地区样本中,Treat×Post的系数分别为-0.25和-0.273,至少在5%的水平上显著,其余两组Treat×Post的系数均不显著,说明当外部市场具有更强的威慑能力时监管效率更高,对于公司的威慑作用更强,分行业监管对资本市场定价效率的提升效果更明显。

2. 股价同步性的降低是因为噪音吗?用股价同步性衡量资本市场定价效率的前提是较低的股价同步性代表较高的股价信息含量而非噪音,但目前仍存在争议。“非理性因素观”认为,情绪和认知都能通过产生噪音影响股价,即较低的股价同步性代表了股价的异常变化。我国市场中噪音交易的比例较高(王亚平等,2009),分行业监管对股价同步性的降低作用存在其他解释,不能简单地将其视为特质信息,因此本文从非理性因素及噪音交易方面进行排除性检验。

针对非理性因素,本文借鉴Baker和Wurgler(2006)的方法对TobinQ进行分解,以回归残差εi,t作为投资者情绪(Mood)。计算公式如下:

TobinQi,t=β0+β1ROAi,t+β2Growthi,t+β3Levi,t+

β4Sizei,t+Year+Ind+εi,t""""""""""""""""" (5)

其中: Growthi,t是主营业务收入增长率,Year代表时间固定效应,Ind代表行业固定效应。

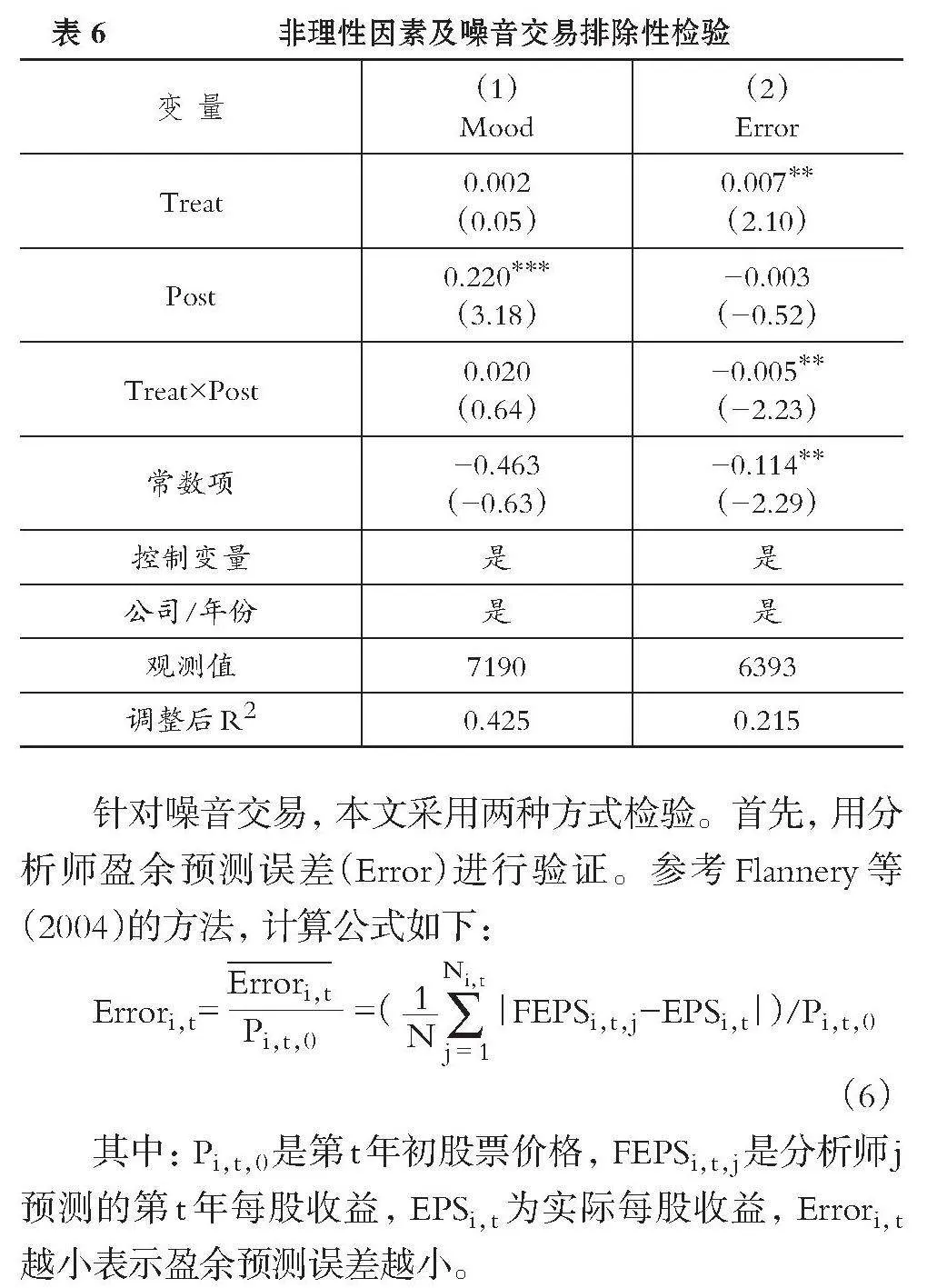

回归结果见表6列(1),Treat×Post的系数不显著,说明分行业监管没有显著影响投资者情绪,该因素可排除。

针对噪音交易,本文采用两种方式检验。首先,用分析师盈余预测误差(Error)进行验证。参考Flannery等(2004)的方法,计算公式如下:

Errori,t=[""""""""""""" ]=("""""""""" FEPSi,t,j-EPSi,t)/Pi,t,0

(6)

其中: Pi,t,0是第t年初股票价格,FEPSi,t,j是分析师j预测的第t年每股收益,EPSi,t为实际每股收益,Errori,t越小表示盈余预测误差越小。

回归结果见表6列(2),Treat×Post的系数为-0.005,且在5%的水平上显著,说明分行业监管能显著降低分析师预测误差,更多特质信息被分析师挖掘并融入股价,为信息效率机制提供支持。

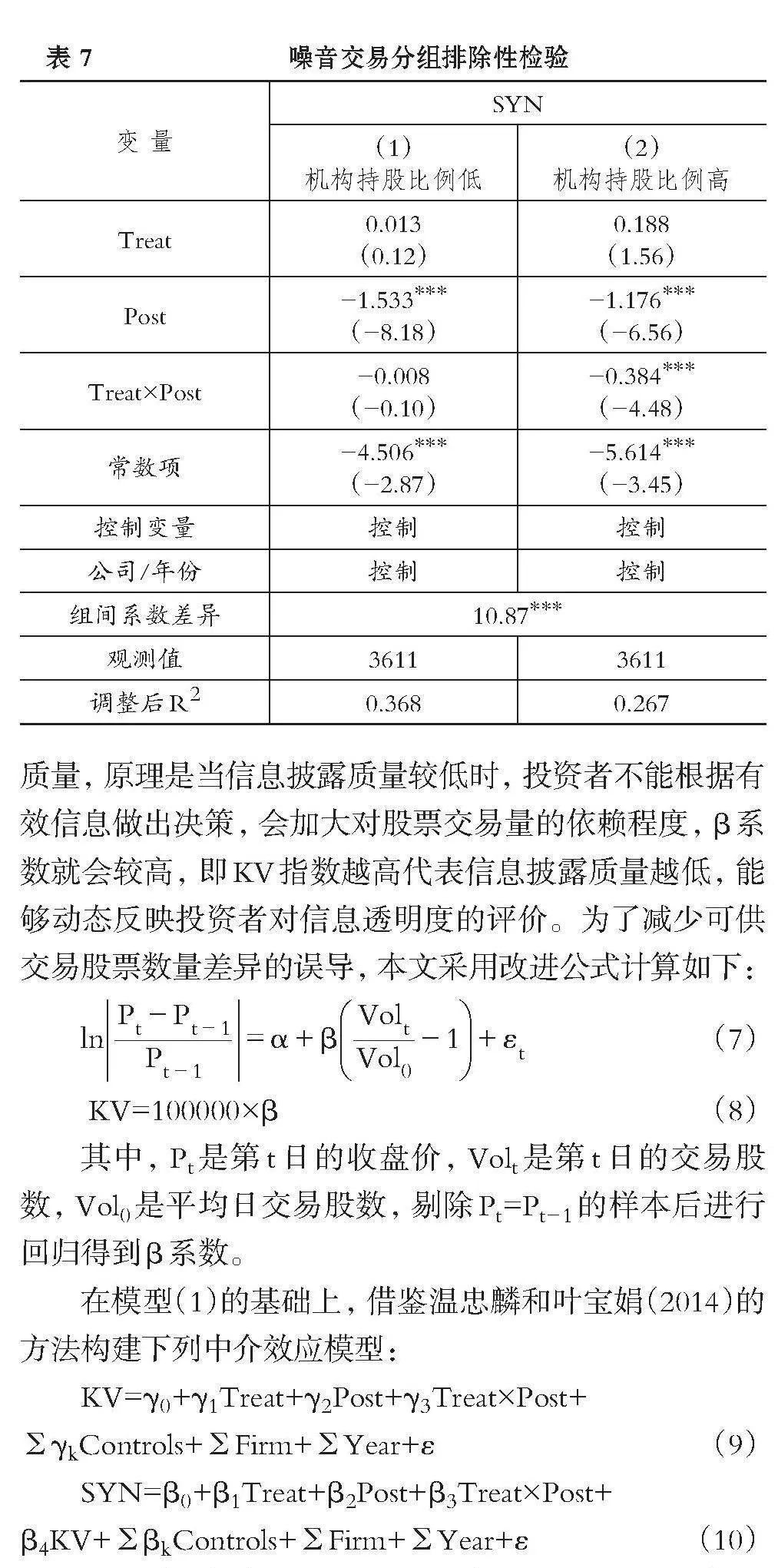

其次,根据机构持股比例进行分组检验。由于市场参与者中大部分是散户,其对信息的收集和分析能力欠缺,容易受到噪音影响,而机构投资者能挖掘到更多特质信息,降低噪音的干扰。因此,根据机构持股比例中位数进行分组,如果Treat×Post的系数在较低组显著,但在较高组不显著,说明分行业监管是通过增加噪音交易降低股价同步性。回归结果如表7所示,机构持股比例高组中Treat×Post的系数在1%的水平上显著,机构持股比例低组中Treat×Post的系数不显著,为排除噪音机制提供了增量证据。

3. 作用机制检验。在假设推导中,本文认为在分行业监管模式下监管效率提升,公司盈余管理难度增加,信息不对称程度降低,使得市场参与者对企业价值的判断更为准确,从而提升资本市场定价效率。为验证该机制,本文以信息披露质量作为中介变量进行检验。参考Kim和Verrecchia(2001)的研究,使用KV指数衡量信息披露质量,原理是当信息披露质量较低时,投资者不能根据有效信息做出决策,会加大对股票交易量的依赖程度,β系数就会较高,即KV指数越高代表信息披露质量越低,能够动态反映投资者对信息透明度的评价。为了减少可供交易股票数量差异的误导,本文采用改进公式计算如下:

(7)

KV=100000×β"""""""""""""""""""""" (8)

其中,Pt是第t日的收盘价,Volt是第t日的交易股数,Vol0是平均日交易股数,剔除Pt=Pt-1的样本后进行回归得到β系数。

在模型(1)的基础上,借鉴温忠麟和叶宝娟(2014)的方法构建下列中介效应模型:

KV=γ0+γ1Treat+γ2Post+γ3Treat×Post+

γkControls+Firm+Year+ε"""""""""" (9)

SYN=β0+β1Treat+β2Post+β3Treat×Post+

β4KV+βkControls+Firm+Year+ε""""""""""""""" (10)

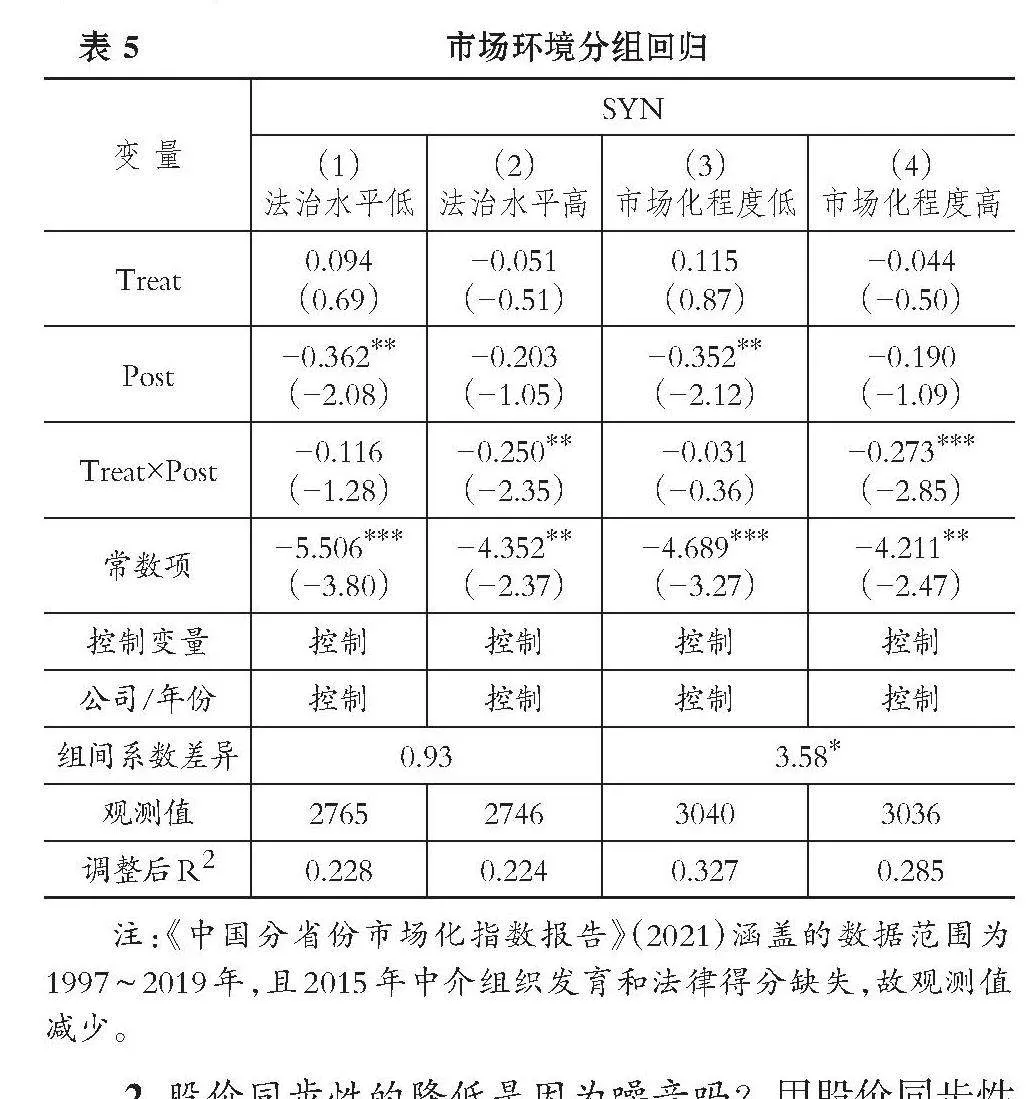

回归结果如表8所示。列(2)中Treat×Post的系数为

-0.056,且在5%的水平上显著,说明分行业监管能显著降低KV值,提升信息披露质量; 在列(1)中加入KV变量得到列(3),KV的系数为0.042且在10%的水平上显著,并且Treat×Post的系数为-0.151且仍然显著,说明信息披露质量发挥了部分中介效应,可能还存在其他中介变量。机制检验结果表明,分行业监管模式下监管人员的审核水平大幅提升,对行业的认识和判断、企业惯用手法的总结、风险识别方法和技巧的归纳已上升到较高水准,而且所披露信息的增多也提升了公司盈余管理的难度和信息披露质量,使投资者对企业盈利能力、经营风险的认识与判断更为准确,从而提升资本市场定价效率。

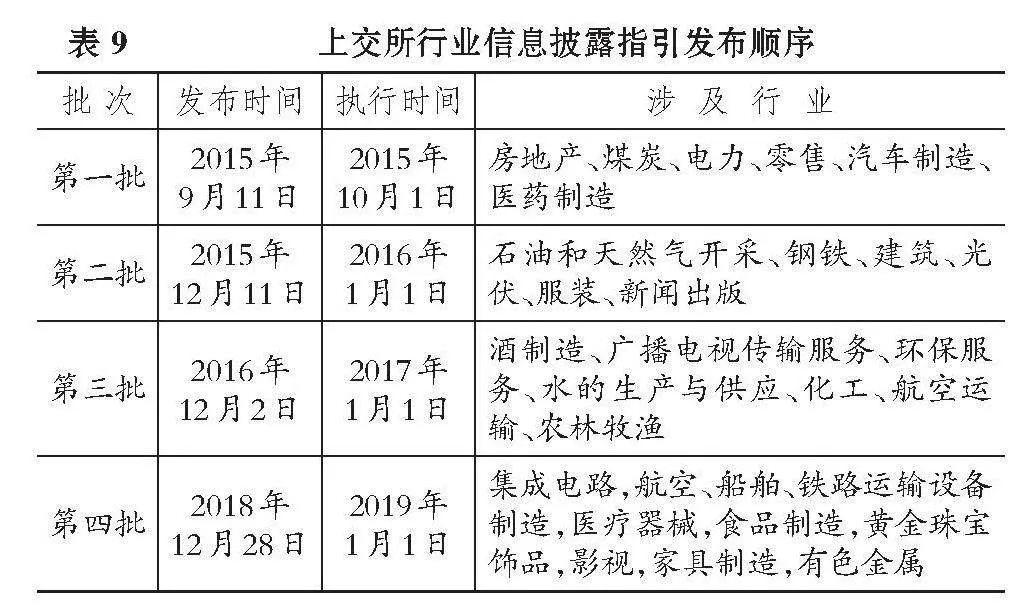

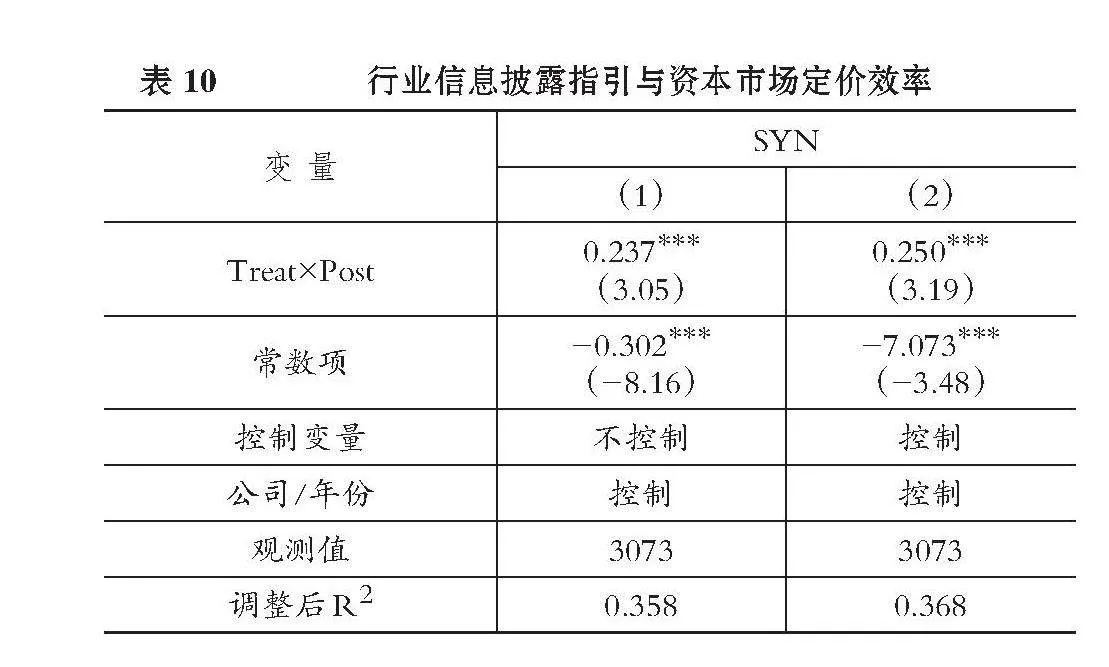

4. 行业信息披露指引推行后果。行业信息披露指引的推行使得非财务信息得到更多披露、同类企业的信息披露口径得到进一步规范,便于增强投资者对公司特质信息的理解,使其能快速判断企业经营情况和价值,有利于提升资本市场定价效率。但是,企业决策受到同群企业的交互影响,行业信息披露加速信息流动,加剧了同行信息对比和行为互动,使其主动或被动向“参照点”靠近,而且信息间的作用也会影响信息质量(Kothari等,2010)。同时,行业信息会产生溢出效应,向投资者传递共性信息,投资者将特定公司与行业整体以及行业信息进行绑定,从而降低资本市场定价效率。

本文选取分行业监管政策实施后的2015~2021年数据为样本,将具有行业信息披露指引的上市公司Treat取值为1,否则取值为0。如表9所示,行业信息披露指引是分批发布的,考虑到政策时滞性和数据处理问题,对时间点进行简化: 将第一批与第二批指引视为2016年1月1日公布,所涉及行业的公司在2016年及以后期间Post取值为1; 将第三批指引视为2017年1月1日公布,所涉及公司在2017年及以后期间Post取值为1; 将第四批指引视为2019年1月1日公布,所涉及公司在2019年及以后期间Post取值为1。其余情况Post均为0。设定模型如下:

SYN=β0+β1Treat×Post+βkControls+Firm+

Year+ε"""" (11)

回归结果如表10所示,列(1)未添加控制变量,Treat×Post的系数为0.237,且在1%的水平上显著,列(2)加入控制变量后Treat×Post的系数为0.25,也在1%的水平上显著。这说明行业信息披露指引的推行显著降低了资本市场定价效率,表明在行业信息披露更加详细的同时也加剧了信息溢出效应,倒逼企业对同行披露的信息做出反应,投资者对特定公司披露的行业信息的认知传递至同行企业,促使股价同步性提升。

七、结论与政策建议

为响应中国证监会监管转型的形势和要求,适应市场需求,我国上交所和深交所于2015年相继实施证券监管改革,由分辖区信息披露监管转换为分行业监管。与前者相比,分行业监管的专业化程度更高,监管人员能得到更多行业性知识培训,对同行业公司信息进行横向对比,提升监管效率。本文以分行业监管改革为准自然实验,选取2009~2021年上交所A股上市公司为样本,构建双重差分模型进行检验。研究发现,分行业监管能够显著提升资本市场定价效率。异质性分析发现: 分行业监管在分析师关注度高、媒体关注度低以及市场环境好(法治水平高、市场化程度高)的公司中效果更为明显。作用机制检验发现,股价同步性的降低代表着更多的特质信息融入股价而非噪音和非理性因素的影响,信息披露质量提升是分行业监管提升资本市场定价效率的有效机制。行业信息存在溢出效应,行业信息披露指引的发布加剧了市场上同行信息对比和流动,降低了资本市场定价效率。

从目前来看,分行业监管的效果符合政策设计的初衷,但需要进一步完善行业信息披露指引。首先,对于监管部门来说,面对产业发展日益多元化,在监管中可更注重行业经营中的差异性,结合市场需求,在兼顾成本效益的基础上增强信息披露的针对性,完善对分行业信息披露执行情况的监督、评价和反馈体系,定期检查整改情况。针对行业信息披露指引的负面溢出效应需要进一步完善相关条款,使增量信息发挥应有优势,助推市场健康发展。其次,上市公司应重视内外部治理作用,积极遵循行业信息披露指引的要求进行信息披露,减少管理者的短视行为,破除公司与信息使用者之间的信息壁垒,向市场传达更有效的企业价值信息,促进公司长远发展。再次,资本市场信息中介可利用市场机制充分发挥分析师及媒体的监督效能,更多地关注上市公司在分行业监管政策实施后新增的信息,发挥其信息搜集和加工优势,塑造高质量的信息中介队伍,促进市场良性发展。最后,投资者可通过参加相关部门组织的教育活动提升自身专业素养和风险识别能力,对公司披露的信息进行客观分析,判断企业长期投资价值,培养理性投资观念,不盲目跟从。

【基金项目】国家自然科学基金重点项目“基于企业“价值流—能源流—碳流”的会计研究”(项目编号:72232008);国家社会科学基金重点项

目“管理层讨论与分析文本具体度的资本市场效应研究”(项目编号:23FGLA004);教育部人文社会科学研究一般项目“分行业信息披露监管、盈余质量与资本市场效应研究”(项目编号:21YJA630034);中央高校基本科研业务费项目“分行业信息披露监管、盈余质量与资本市场效应”(项目编号:20720211059);福建省创新战略研究计划项目“企业雇佣行为视角下职工董事治理效应研究:基于中国资本市场的经验证据”(项目编号:2024R0009)

DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2025.06.014

曹新伟,洪剑峭,贾琬娇.分析师实地调研与资本市场信息效率——基于股价同步性的研究[J].经济管理,2015(8):141~150.

陈运森,邓祎璐,李哲.证券交易所一线监管的有效性研究:基于财务报告问询函的证据[J].管理世界,2019(3):169~185+208.

方红星,楚有为.自愿披露、强制披露与资本市场定价效率[J].经济管理,2019(1):156~173.

胡军,王甄.微博、特质性信息披露与股价同步性[J].金融研究,2015(11):190~206.

李晓,张家慧,王彦超.分行业信息披露监管对审计师的溢出效应——基于行业信息披露指引发布的证据[J].审计研究,2022(5):95~105.

李延喜,陈克兢,姚宏等.基于地区差异视角的外部治理环境与盈余管理关系研究——兼论公司治理的替代保护作用[J].南开管理评论,2012(4):89~100.

林钟高,朱杨阳.信息披露监管模式变更影响分析师预测行为吗?——基于分析师预测准确度与分歧度的视角[J].会计与经济研究,2021(5):62~78.

梅蓓蕾,郭雪寒,叶建芳.问询函的溢出效应——基于盈余管理视角[J].会计研究,2021(6):30~41.

权小锋,吴世农.投资者注意力、应计误定价与盈余操纵[J].会计研究,2012(6):46~53+93.

王建新,丁亚楠.经济政策不确定性对市场定价效率影响研究——股票论坛应用下的互联网社交媒体调节作用[J].经济管理,2022(4):153~174.

王亚平,刘慧龙,吴联生.信息透明度、机构投资者与股价同步性[J].金融研究,2009(12):162~174.

叶康涛,刘金洋.非财务信息与企业财务舞弊行为识别[J].会计研究,2021(9):35~47.

赵玲,黄昊.基于同侪压力效应的分行业信息披露与企业费用粘性行为研究[J].管理学报,2021(12):1851~1859.

Baker M.,Wurgler J.. Investor sentiment and the cross-section of stock returns[J].The Journal of Finance,2006(4):1645~1680.

Flannery M. J.,Kwan S. H.,Nimalendran M.. Market evidence on the opaqueness of banking firms assets[J].Journal of Financial Economics,2004(3):419~460.

Gul F. A.,Kim J. B.,Qiu A. A.. Ownership concentration,foreign shareholding,audit quality,and stock price synchronicity: Evidence from China[J].Journal of Financial Economics,2010(3):425~442.

Kim J. B.,Yu Z.,Zhang H.. Can media exposure improve stock price efficiency in China and why?[J].China Journal of Accounting Research,2016(2):83~114.

Kim O.,Verrecchia R. E.. The relation among disclosure,returns,and trading volume information[J].The Accounting Review,2001(4):633~654.

Liu B.,McConnell J. J.. The role of the media in corporate governance: Do the media influence managers capital allocation decisions?[J].Journal of Financial Economics,2013(1):1~17.

Morck R.,Yeung B.,Yu W.. The information content of stock markets: Why do emerging markets have synchronous stock price movements?[J].Journal of Financial Economics,2000(1-2):215~260.

【 主 要 参 考 文 献 】

(责任编辑·校对: 罗萍" 李小艳)