【摘要】随着“双碳”目标的确立,绿色低碳发展成为未来企业发展的主要方向,而作为能源消耗和碳排放量最多的行业之一,制造业企业的低碳减排至关重要。本文以2008~2020年A股上市制造业企业数据为样本,实证检验制造业企业供应链金融对企业碳减排的影响。研究发现: 供应链金融的发展可以促进制造业企业碳减排。机制检验结果表明: 制造业企业供应链金融通过企业数字化转型和媒体监督两条渠道进行传导,从而影响供应链上下游企业的碳减排。异质性检验结果表明: 制造业企业供应链金融的碳减排效应,在资产密集型、绿色意愿更强的制造业企业中更为显著。此外,当企业处于经济发展程度高的社会环境中时,供应链金融的碳减排效应更强。

【关键词】供应链金融;制造业企业;碳减排;内在可持续创新;外在激励

【中图分类号】F830""""" 【文献标识码】A""""" 【文章编号】1004-0994(2025)06-0105-8

一、引言

当前,碳减排已成为全球共识,我国作为全球第一的碳排放大国,在第75届联合国大会上提出了“双碳”目标。制造业企业作为国民经济生产中的“高碳”“重碳”企业,其减排降碳事关“双碳”目标的顺利实现。在“双碳”目标和企业绿色转型背景下,绿色低碳发展成为未来企业发展的主要方向。为了探讨制造业企业绿色转型的方式,一些学者立足于产业结构,研究发现制造业企业节能降碳、结构调整、产业转型升级等能够有效助推其进行碳减排(韩超等,2020)。一些学者则立足于技术创新视角,认为制造业企业可以通过改进工业减排技术来减少碳排放(卢鑫等,2012)。也有学者认可政府的有效激励,认为政府可以通过对企业二氧化碳排放量征收从量税和碳排放指标交易等方式来提升企业碳减排效能(左林甫和毛运意,2012)。因此,深入探讨如何促进制造业企业碳减排具有重要的实践意义。

随着学者们对制造业企业碳减排研究的深入,不少学者从金融视角出发,认为资金压力是制约企业绿色转型的影响因素之一,缓解企业资金压力能够更有效地推动企业碳减排进程。供应链金融是一种综合性的金融服务模式,涵盖银行、企业、政府多个主体,银行或专门的供应链金融服务机构为供应链中的企业提供融资服务,有效缓解了企业面临的融资约束。近年来,随着供应链金融与绿色金融、绿色供应链的深度融合,政府推出了绿色信贷政策等一系列引导企业进行绿色生产的政策,供应链金融在企业绿色低碳发展之路上的作用越来越显著。已有研究表明,供应链金融能够匹配企业绿色转型中的创新风险分散、资金供给、绿色创新驱动需求,为企业绿色转型发展提供重要支撑(赵丹妮等,2024)。然而,目前供应链金融与企业绿色发展的研究仍处于起步阶段,缺乏相关的实证支撑。因此,本文旨在考察供应链金融对制造业企业碳减排的内在效应及影响机制,探索供应链金融对制造业企业碳减排的关键影响要素。对这一问题的探索将直接影响制造业企业碳减排实践以及资源利用,对进一步发挥供应链金融在制造业企业间的绿色协同作用,助力“双碳”目标在企业层面的推进具有重要的理论和现实作用。

基于以上分析,本文将“制造业企业供应链金融、制造业企业二氧化碳排放量”纳入统一的分析框架,利用2008~2020年A股制造业上市企业数据,探讨供应链金融能否及如何推进制造业企业碳减排实践。本文可能的研究贡献在于: 一是为制造业企业碳减排实践的推进提供了理论依据,认为资金压力是制约制造业企业绿色转型的重要影响因素,缓解企业融资压力能有效提升其碳减排水平。二是在已有绿色供应链金融的定性研究基础上,关注供应链金融从“金融”效能向“绿色”效能的有效拓展,从实证研究的角度探索供应链金融与制造业企业碳减排的关系,并进一步探索其内在机制,对绿色供应链金融方面的相关文献进行了补充。三是突破以往研究大多关注供应链金融缓解中小企业融资约束的视角,创新性地聚焦供应链金融加速大型制造业企业碳减排进程的新视角,将供应链金融对中小企业的影响扩大到对大型企业上,扩大了供应链金融的辐射带动范围。

二、文献回顾

(一)供应链金融与企业发展的相关研究

供应链金融的概念及其模式研究最早起源于国外(Lai等,2009)。自2008年我国供应链金融快速发展以来,随着金融科技和信息科技的进一步普及,供应链金融对企业生产运营的影响已引起学者们的重视。已有研究主要围绕以下三个方面展开。一是供应链金融缓解中小企业融资约束。一些学者着眼于供应链金融的不同融资模式,深入探讨了不同供应链融资模式在缓解中小企业融资难、缓解银企信息不对称、降低银企交易费用等方面展现出的优势,为中小企业发展提供了有力支持(Leora,2005)。二是供应链金融与风险管理。一些学者结合熵权法和灰色综合评价法,对供应链金融的风险问题进行了全面分析。从核心企业、中小企业、商业银行以及第三方电商平台等多个角度出发,揭示了当前风险管理中存在的主要问题,并强调了风险管理在供应链金融中的重要性(闫俊宏和许祥秦,2007)。三是供应链金融与模式创新。一些学者认为,在数字金融的引领下,通过智能化的数字技术,能够精准控制融资过程中的高昂成本与潜在风险(赵绍阳等,2022),实现以供应链交易数据的预期收益为信用保证的交易模式革新,为产业的高质量发展注入新动力。

(二)企业碳减排实践的相关研究

目前,学术界关于企业碳减排实践的研究主要集中在碳减排的路径选择和政府环境规制对企业碳减排的影响两个方面。一是企业碳减排的路径选择。一些学者认为,数字技术是企业碳减排的关键路径,数字技术的发展可以有效降低城市碳排放强度(刘婧玲和陈艳莹,2023),对企业碳排放有着抑制作用。一些学者立足于企业技术创新的视角,通过革新低碳技术、改造生产的具体工艺流程、引入低碳环保设施设备或开发绿色低碳产品等来降低生产各环节中的碳排放(孙传旺等,2022)。还有学者从宏观视角出发,将企业碳减排路径分为结构性减排、规模性减排、技术性减排、管理性减排、市场化减排等,认为结构性减排在很大程度上依赖于外部政策的支持和资源的天然优势,相比之下,规模性减排可能会对企业的日常运营产生明显的负面影响(张希良等,2022)。二是政府环境规制对企业碳减排的影响。部分学者从环境治理的角度出发,发现政府环境规制和环境立法通过设定明确的标准和规则,以及“源头预防”和“过程控制”两个环节,对碳排放进行有力的抑制(景国文和汪达,2024)。

(三)供应链金融与企业碳减排的相关研究

综合已有研究可以发现,供应链金融与企业碳减排的相关研究主要着眼于宏观视角。部分学者关注供应链金融的绿色效能,认为绿色供应链金融的发展能够显著提升企业碳减排的效能,绿色供应链金融合作有助于降低金融风险并实现可持续发展(卢治达,2020)。同时,现有对绿色供应链金融的研究中: 大部分以绿色信贷政策为主要研究对象,对绿色金融业务发展的碳减排效果进行分析,实证探究绿色信贷政策对企业碳减排的正向影响(王凤荣和王康仕,2018); 还有一部分则立足于供应链,通过构建低碳供应链评价体系来衡量供应链金融对供应链低碳减排的影响,研究发现供应链金融能够推动供应链低碳减排(宋华等,2023)。然而,无论是以绿色信贷政策作为绿色供应链金融的研究对象,还是建立低碳供应链评价体系,均未能直接搭建起供应链金融与微观企业之间的桥梁,鲜有研究从实证角度探索供应链金融对企业碳减排的直接影响,更未揭示其作用机制与异质性效应。因此,深入研究供应链金融对制造业企业碳减排的影响及其内在机制是本文的主要目的。本文尝试探索供应链金融影响制造业企业碳减排的关键要素,对进一步发挥供应链金融的“绿色”效能,助力“双碳”目标在企业层面的推进具有重要的理论和现实作用。

三、理论分析与研究假设

(一)供应链金融与企业碳减排

制造业企业作为全球经济基础,其生产活动对环境的影响尤为显著。随着全球对气候变化问题的关注日益增加,制造业企业面临的环境压力也在不断加大,制造业企业如何更有效地实现降碳减排成为备受关注的一大热点。供应链金融作为一种创新的金融服务模式,能够拓宽企业的融资渠道,缓解企业面临的融资约束。近年来,供应链金融与绿色金融、绿色供应链紧密结合,在支持新能源、清洁生产和减排项目上发挥了积极作用,在推动制造业企业绿色转型、降碳减排方面的影响日益凸显(赵丹妮等,2024)。

从企业视角来看,制造业企业存在前期资金投入较大、生产周期较长、资金灵活性较弱的特点。供应链金融通过提升资金流动性解决了制造业企业在碳减排项目中的现金流问题。一方面,应收账款融资和库存融资等方式让企业能够利用现有资产快速获得流动资金,不必担心资金周转难题,从而有更充裕的资金专注于环保改造和技术升级(章玲超等,2019)。科技的应用也是供应链金融促进碳减排的重要一环。通过大数据和区块链技术,供应链金融为企业提供了透明、高效的资金管理和监控手段。这不仅帮助企业更精确地评估和规划碳减排措施,减少了盲目投资的风险,还保障了资金的透明和可追溯性,提高了环保项目的可信度和资金使用效率。

从政策视角来看,供应链金融通过提供绿色金融支持,特别是绿色贷款和绿色债券等定制化金融产品,帮助企业获得资金用于环保和节能改造项目。政府针对绿色金融产品给予补贴和税收优惠,缓解了企业融资约束,降低了企业运营成本,进一步激发了企业在碳减排方面的积极性(郝向举,2024)。优惠的利率和灵活的融资条款使企业更容易获取资金并投入到低碳项目中,而绿色债券则为大型环保项目提供了充足且长期的资金支持。

从行业视角来看,供应链金融的应用促进了制造业整体的绿色转型(简冠群和白飞范,2024)。一方面,供应链金融平台鼓励制造业企业与供应链中的其他企业进行合作与创新,通过共享环保技术和资源,形成绿色生态系统,实现整体碳减排。另一方面,供应链金融推动多方共同参与环保项目,通过建立与完善绿色标准和信用体系,提升整个行业的环境绩效水平,推动行业结构调整和可持续发展。鉴于上述分析,本文提出如下假设:

H1: 制造业企业的供应链金融水平对企业碳减排有显著的正向影响,供应链金融水平越高,则企业二氧化碳排放量越少,即制造业企业碳减排程度越高。

(二)供应链金融、媒体关注度与企业碳减排

随着互联网的发展和升级,媒体对企业的影响越来越大。互联网的普及使得信息传播速度加快,再加上社交媒体的兴起,企业的一举一动都更容易受到公众和媒体的关注。同时,互联网使得信息更加透明,媒体更容易获取和发布关于企业的信息(Lingling等,2022)。此外,媒体在线监督和曝光的功能也使得任何企业的欺诈、环境污染等行为都更容易被揭发。任何负面消息如产品质量问题、内部管理失误、法律纠纷等一旦出现,其影响就会被媒体迅速放大,若处理不当则可能导致长期的品牌信任危机,这种媒体监督促使企业必须更加谨慎和合规地运营,有效促进企业自律(Yang等,2020)。供应链金融的发展提升了企业的现金流动性,不仅减少了与金融不稳定和运营中断相关的风险技术等,而且供应链金融中技术的应用,如区块链和人工智能技术等,也在不断革新传统金融流程,这种金融改善关乎投资者、企业和政策制定者等广泛受众,因此往往能够吸引更多的媒体关注。近年来,绿色发展成为企业新的发展方向,企业绿色行为受到更多媒体青睐,媒体的正面报道不仅可以在公众面前树立企业绿色低碳的优质形象,而且有利于赢得消费者和合作伙伴的信任,进而影响消费者的选择(黄诗贻和杜雨微,2021),因此,企业降碳减排的意愿增强、力度增大。制造业企业为了转变公众对其固有的高碳排放的印象,一方面会更倾向于公开碳信息,以展示企业内部环保成果和承担社会责任的能力; 另一方面为了避免不当行为被曝光,在生产中会更加谨慎合规,从而助推绿色技术在生产中的广泛运用。鉴于上述分析,本文提出如下假设:

H2: 制造业企业供应链金融可通过提高媒体关注度来促进企业碳减排效应。

(三)供应链金融、数字化转型与企业碳减排

企业发展供应链金融面临诸多困难。一方面,供应链中的各方企业常常缺乏全面、透明的信息,信息不对称使金融机构难以准确评估企业信用风险(付玮琼和白世贞,2021)。另一方面,技术和基础设施的限制也是一大挑战,企业可能缺乏必要的数字技术和信息系统,使得供应链金融难以顺利开展。此外,保护企业大量敏感数据在数字平台上安全传输和储存也是一大难题。可见,企业要想发展供应链金融需要数字技术的支持,需要主动推动企业进行数字化转型(窦亚芹等,2020)。制造业企业通过应用先进的区块链、人工智能和大数据分析等数字技术,在提高业务运作效率的同时,有效推动供应链金融的效率和安全性(廖石云和许和连,2023)。在此过程中,制造业企业数字化转型在推进企业碳减排方面也发挥了积极作用。通过精准的数据分析和智能化管理,企业可以更准确地掌握资源的使用情况,优化生产流程,更好地实现资源消耗和生产经营的平衡,减少不必要的能源浪费和碳排放。同时,数字化转型也推动了制造业企业向无纸化办公方向发展(魏丽莉和侯宇琦,2022)。电子合同、电子发票和线上审批等手段极大地减少了对纸张的需求,不仅降低了办公成本,还减少了纸张生产和使用过程中产生的碳排放。鉴于上述分析,本文提出如下假设:

H3: 制造业企业供应链金融可通过数字化转型来促进企业碳减排效应。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取了2008~2020年所有A股上市制造业企业为研究对象,剔除了ST、∗ST企业数据以及财务数据或公司治理数据缺失的样本。为了消除极端值的影响,对连续型变量进行了1%和99%分位上的缩尾处理。同时,为了减小量纲差异导致的影响,对解释变量和被解释变量进行了标准化处理。最终,本文覆盖了2008~2020年16548个制造业“企业—年度”观测值。

本文的数据来源如下: 行业内的二氧化碳排放量数据来源于中国能源统计年鉴; 供应链金融及企业层面的控制变量数据等来源于CSMAR(国泰安经济金融研究数据库); 媒体关注度数据来源于CNRDS(中国研究数据服务平台); 不同行业的企业数量和规模数据来源于中国统计年鉴。

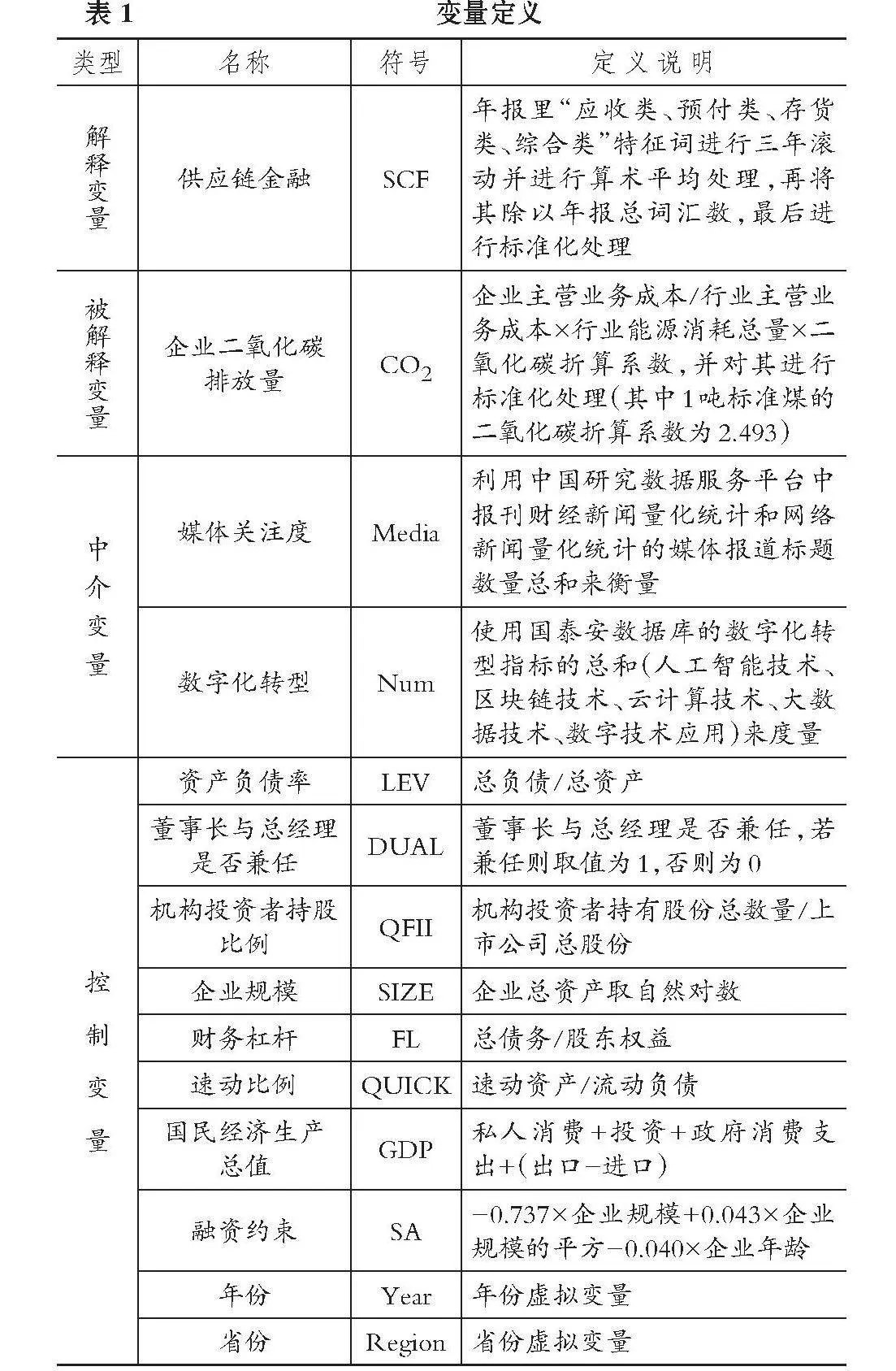

(二)变量定义

1. 解释变量: 供应链金融(SCF)。过去的研究文献中,大多数学者采用凌润泽等(2023)提出的“0-1”变量方法衡量企业的供应链金融水平,这种方法通过赋予企业是否开展供应链金融业务虚拟变量1或0来表征其供应链金融活动。然而,本文认为这种方法简化了供应链金融业务的复杂性和多样性,将其视为一种非此即彼的存在,可能不够准确。因此,本文参考赵丹妮等(2024)的研究,使用前沿的大数据文本识别技术,依据供应链金融的核心定义和特性,将供应链相关的年报特征词细分为“应收类、预付类、存货类、综合类”四大类别。通过对这些特征词进行精细的分类处理,结合三年滚动计算的方式,统计出特定年份与其年前、年后各1年的年报特定文本关键词词频,并进行算数平均处理,得到一个总词频,再将其除以年报总词汇数,最后进行标准化处理。本文以标准化处理后的结果作为供应链金融的衡量指标。标准化处理后的值越大,表明供应链金融的水平越高。

2. 被解释变量: 企业二氧化碳排放量(CO2)。在制造业行业的划分标准上,本文参考《国民经济行业分类(2017)》制造业门类下属的31个行业,整理出2008~2020年制造业行业面板变量。由于制造业行业内企业较少披露自身二氧化碳排放量,且行业内也没有统一衡量企业二氧化碳排放量的标准,本文采用沈洪涛和黄楠(2019)的方法来衡量企业二氧化碳排放量,并对其进行标准化处理。企业二氧化碳排放量越小,则表明碳减排效果越好。具体计算公式为: 企业二氧化碳排放量=企业主营业务成本/行业主营业务成本×行业能源消耗总量×二氧化碳折算系数。其中1吨标准煤的二氧化碳折算系数为2.493。

3. 中介变量。

(1)媒体关注度(Media)。参考刘亦文等(2023)的方法,利用中国研究数据服务平台中报刊财经新闻量化统计和网络新闻量化统计的媒体报道标题数量总和来衡量重污染企业所受到的媒体关注度,该指标值越大代表企业所受到的媒体监督和关注越多。

(2)数字化转型(Num)。使用国泰安数据库的数字化转型指标的总和(人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术、数字技术应用)来度量制造业企业数字化转型程度,数字化转型指标值越大,意味着企业运用数字化技术越丰富、越熟练。

4. 控制变量。为了更准确地探究企业绿色转型的影响因素,并降低可能因遗漏变量而导致的内生偏误,本文借鉴张黎娜等(2021)的研究方法,引入相关控制变量。本文引入的具体控制变量如下: 资产负债率(LEV)、董事长与总经理是否兼任(DUAL)、机构投资者持股比例(QFII)、企业规模(SIZE)、财务杠杆(FL)、速动比例(QUICK)、国民经济生产总值(GDP)、融资约束(SA)。通过引入这些控制变量,本文期望提高实证回归的精确性和可靠性。主要变量说明如表1所示。

(三)模型设定

为检验研究假说,本文构建基准模型如下:

CO2i,t=α0+cSCFi,t+Controlsi,t+Yeart+

Regioni,t+εi,t""""" (1)

Mediai,t=β0+aSCFi,t+Controlsi,t+Yeart+

Regioni,t+εi,t""""" (2)

CO2i,t=c0+cSCFi,t+βMedia+Controlsi,t+Yeart+

Regioni,t+εi,t" (3)

Numi,t=∂0+υSCFi,t+Controlsi,t+Yeart+

Regioni,t+εi,t"""""" (4)

CO2i,t=c0+cSCFi,t+∂Num+Controlsi,t+Yeart+

Regioni,t+εi,t" (5)

其中: SCF为供应链金融; CO2为企业二氧化碳排放量; Controls表示一系列控制变量; Year和Region分别为年份和省份虚拟变量; ε为随机扰动项。模型(1)用于检验 H1,模型(1)、(2)、(3)用于检验H2,模型(1)、(4)、(5)用于检验H3。

五、实证分析

(一)描述性统计

表2列示了主要变量的描述性统计结果,供应链金融(SCF)的最大值为57.486,最小值为-0.242,均值为0.067,说明不同地区的制造业企业供应链金融发展程度存在较大的差异,主要原因在于制造业企业供应链金融普及率较低。企业二氧化碳排放量(CO2)的最大值为28.249,最小值为-0.199,均值为0.053,表明制造业企业二氧化碳排放量存在较大差异。其他变量和现有研究差异不大。

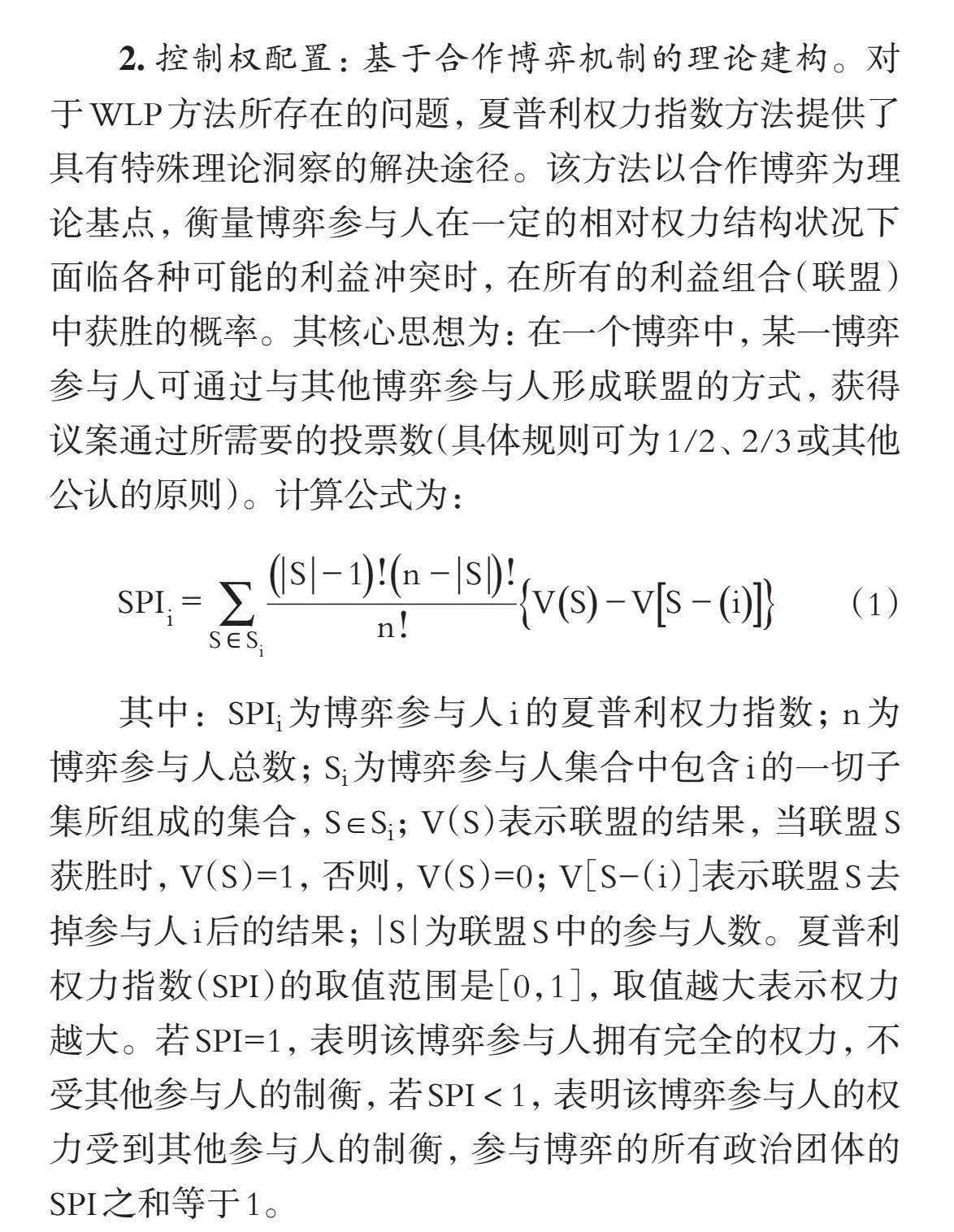

(二)基准回归分析

根据模型进行基准回归,回归结果见表3。其中: 列(1)为加入控制变量,但未加入年份、省份虚拟变量的回归结果; 列(2)为加入控制变量,且仅控制年份虚拟变量的回归结果; 列(3)为加入控制变量,且仅控制省份虚拟变量的回归结果; 列(4)为加入控制变量和年份、省份虚拟变量的回归结果。结果显示,无论是否控制省份和年份固定效应,供应链金融(SCF)与企业二氧化碳排放量(CO2)均显著负相关。以上结果表明,制造业企业的供应链金融水平越高,企业的二氧化碳排放量越少,其碳减排程度越高,即制造业企业的供应链金融水平对企业碳减排有显著的正向影响。H1得到验证。

(三)机制检验

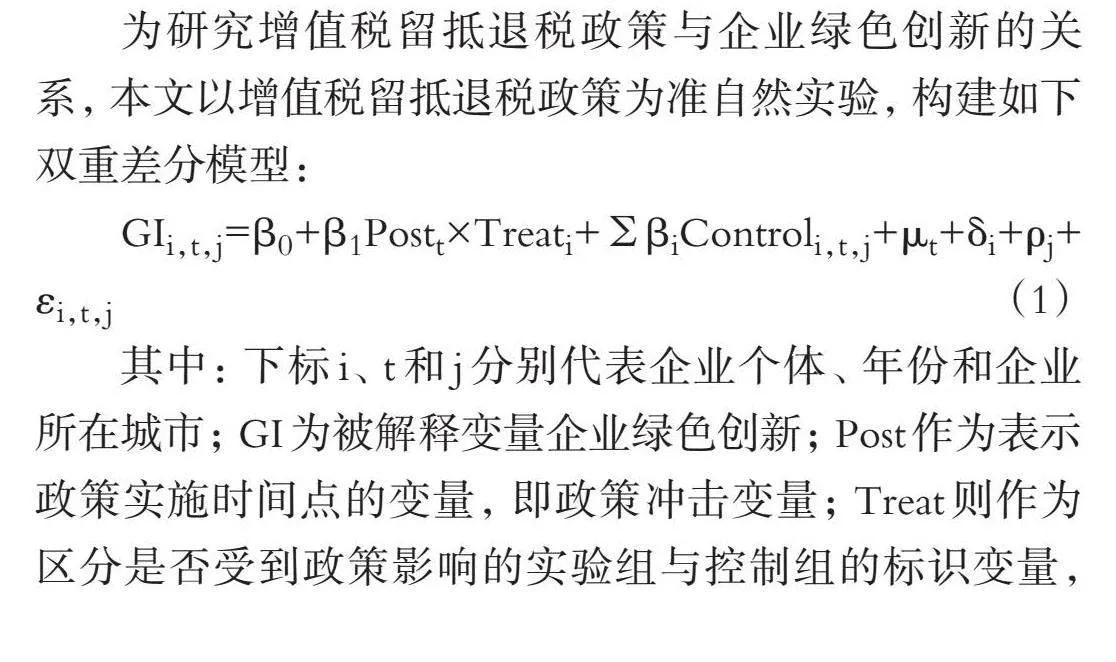

1. 媒体关注度的外部监督。媒体关注是企业外部监督的重要表现形式,能够有效监督企业行为。同时凭借其传播性,媒体又是企业信息传递至公众的重要渠道。本文参照温忠麟等(2004)采用三步法展开机制检验,由表4列(2)可知,供应链金融(SCF)与媒体关注度(Media)的系数为0.022,在1%的水平上显著,表明制造业企业供应链金融的发展能显著提高媒体关注度。由表4列(3)可知,加入媒体关注度的中介变量后,回归系数均显著为负,可见,随着媒体关注度的提高,制造业企业的二氧化碳排放量减少,提升了企业碳减排程度,H2得证。

2. 数字化转型的内部升级。供应链金融的发展以数字技术为基础,通过更新企业自身的资源设备使得企业全流程更加高效,无纸化办公等举措在一定程度上推动了企业碳减排进程,能够间接促进企业碳排放量的减少(魏丽莉和侯宇琦,2022;钟若愚和曾洁华,2022)。参照表4列(4),供应链金融(SCF)与数字化转型(Num)的系数为2.119,在1%的水平上显著,表明供应链金融能够显著推进制造业企业数字化转型。由表4列(5)可知,回归系数均显著为负,表明企业数字化转型在一定程度上可以促进企业降碳减排,H3得证。

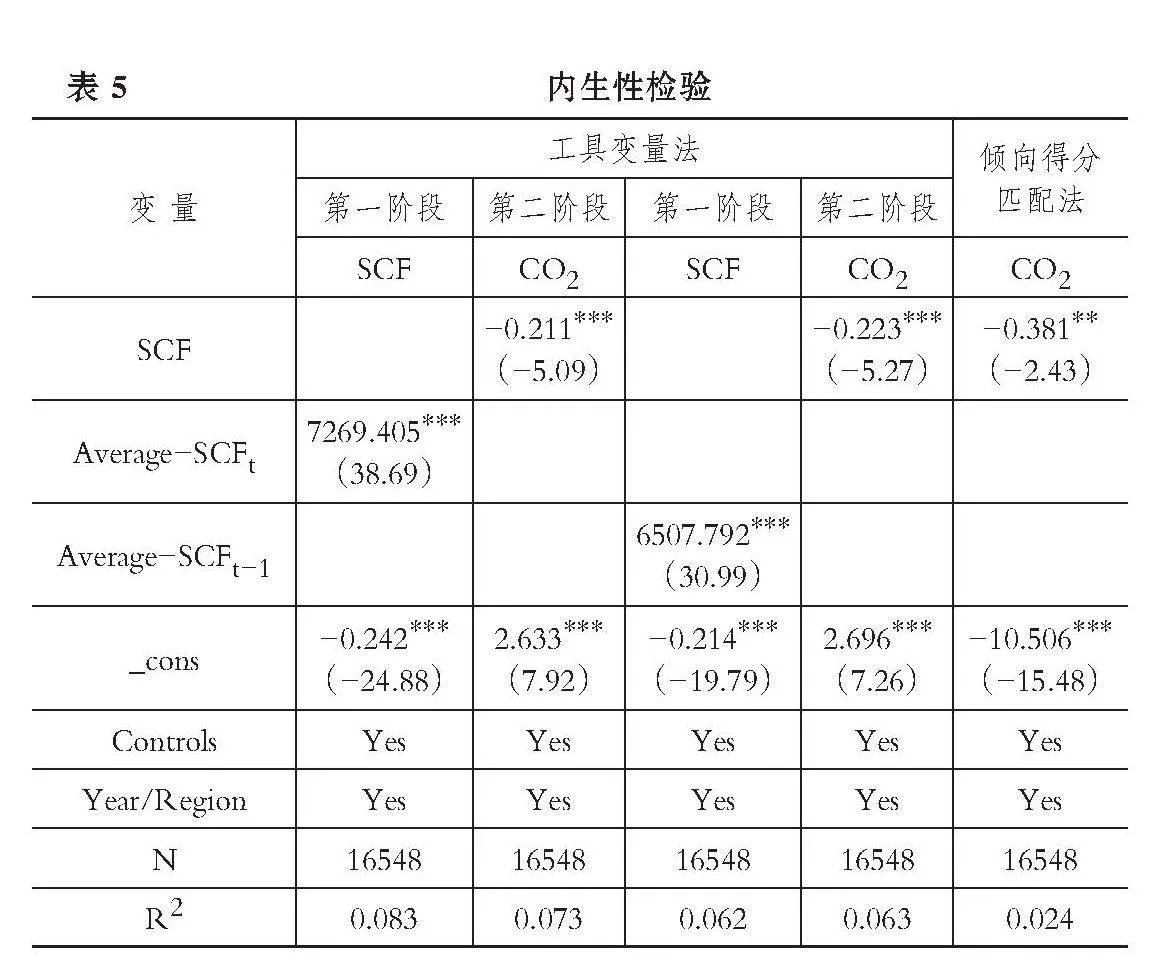

(四)内生性检验

1. 工具变量法。前文的分析验证了制造业企业的供应链金融水平会影响企业的二氧化碳排放量,但仍然存在潜在的逆向因果关系和遗漏变量等问题,这可能会带来内生性问题。例如,企业碳排放量的减少导致供应链金融水平提高,形成反向因果关系。为了进一步确保结论的可靠性,本文参考宋华等(2021)的研究,采用制造业企业供应链金融年度均值(Average-SCFt)及其滞后一期的年度均值(Average-SCFt-1)作为工具变量。表5报告了工具变量法的分析结果。第一阶段回归结果显示,工具变量Average-SCFt和Average-SCFt-1的系数在1%的水平上显著为正,验证了工具变量的相关性假设; 第二阶段回归结果显示,供应链金融(SCF)的系数在1%的水平上显著为负,说明在缓解了潜在的内生性问题后,制造业企业的供应链金融水平仍会促进企业碳排放量减少,证明了前文回归结果的可靠性。另外,本文还对弱工具变量问题进行了检验,检验结果表明不存在弱工具变量问题,该工具变量具有较强的解释力。

2. 倾向得分匹配法。考虑到可能存在样本选择偏误导致结论出现偏差,本文利用倾向得分匹配法进行检验。参考张永珅等(2021)的研究,以供应链金融(SCF)的中位数为界,将高于中位数的企业设为1,认定其为高供应链金融影响力企业; 将低于中位数的企业设为0,认定其为低供应链金融影响力企业。选择资产负债率、托宾Q值、总资产周转率、股东权益周转率等代表制造业企业供应链金融水平主要特征的变量作为协变量,采用1∶1近邻匹配法进行匹配。匹配后,两类样本(处理组与控制组)满足共同支撑假设,两组协变量的均值不存在显著差异,满足平衡性假设条件。匹配后回归结果如表5所示,SCF的系数在5%的水平上显著为负,与基准回归结果一致。

(五)稳健性检验

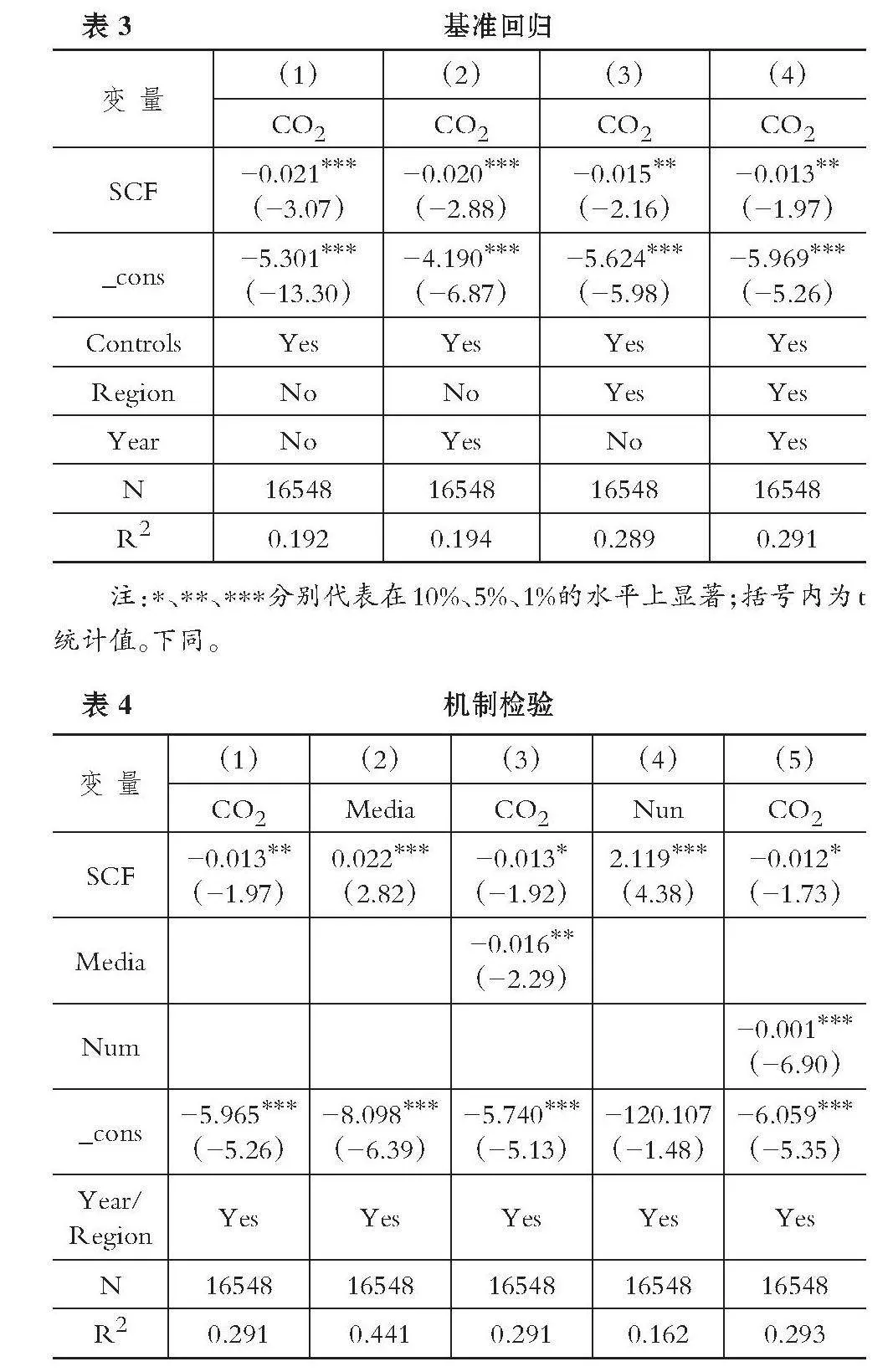

1. 替换解释变量的度量方式。由于供应链金融业务具有复杂性,只通过0-1变量来度量缺乏对制造业企业供应链金融开展程度的考量,存在局限性。因此,本文着眼于短期借款和应付票据这两种供应链金融的主要表现形式,参考韩民和高戌熙(2017)的研究,使用短期借款与应付票据之和除以企业总资产的方法来度量企业供应链金融水平(SCF-S)。表6列(1)的结果显示,在替换解释变量度量方式后,SCF-S的回归系数在5%的水平上仍显著为负,证明本文的结论稳健。

2. 年份子区间。自2008年供应链金融引入我国,并未形成规模性的政策支持其发展。直至2012年,国家推出宏观政策,着力扩大供应链金融在中小企业服务方面的覆盖面,供应链金融自此快速在中国市场发展。因此,借鉴范合君等(2023)的研究,剔除2008~2011年的数据样本,以2012~2020年为样本子区间重新进行回归。表6列(2)为年份子区间的检验结果,SCF的系数为 -0.013,在10%的水平上显著,与前文结论基本一致。

3. 解释变量滞后一期。由于企业信息传递需要一定时间,企业的碳减排实践往往要在一段时间之后才会产生影响(颜建军等,2024),因此本文选择将滞后一期的供应链金融(SCFt-1)作为稳健性检验的解释变量,在考虑信息传递性的基础上探究制造业企业供应链金融水平是否会对企业碳减排造成影响。表6列(3)的结果表明,滞后一期的供应链金融对当期企业碳排放量依然具有显著影响,能够有效促进制造业企业碳排放量的减少,即制造业企业滞后一期的供应链金融水平会对企业碳减排产生显著的正向影响,进一步验证了前文的回归结果。

4. 控制变量滞后一期。除了缓解模型存在的内生性问题,本文参考孙传旺和张文悦(2022)的研究,进一步将控制变量滞后一期进行稳健性检验。表6列(4)的结果显示,SCF的系数为 -0.014,在5%的水平上显著,与基准回归结果一致,有效支持了制造业企业供应链金融水平促进企业碳减排的结论。

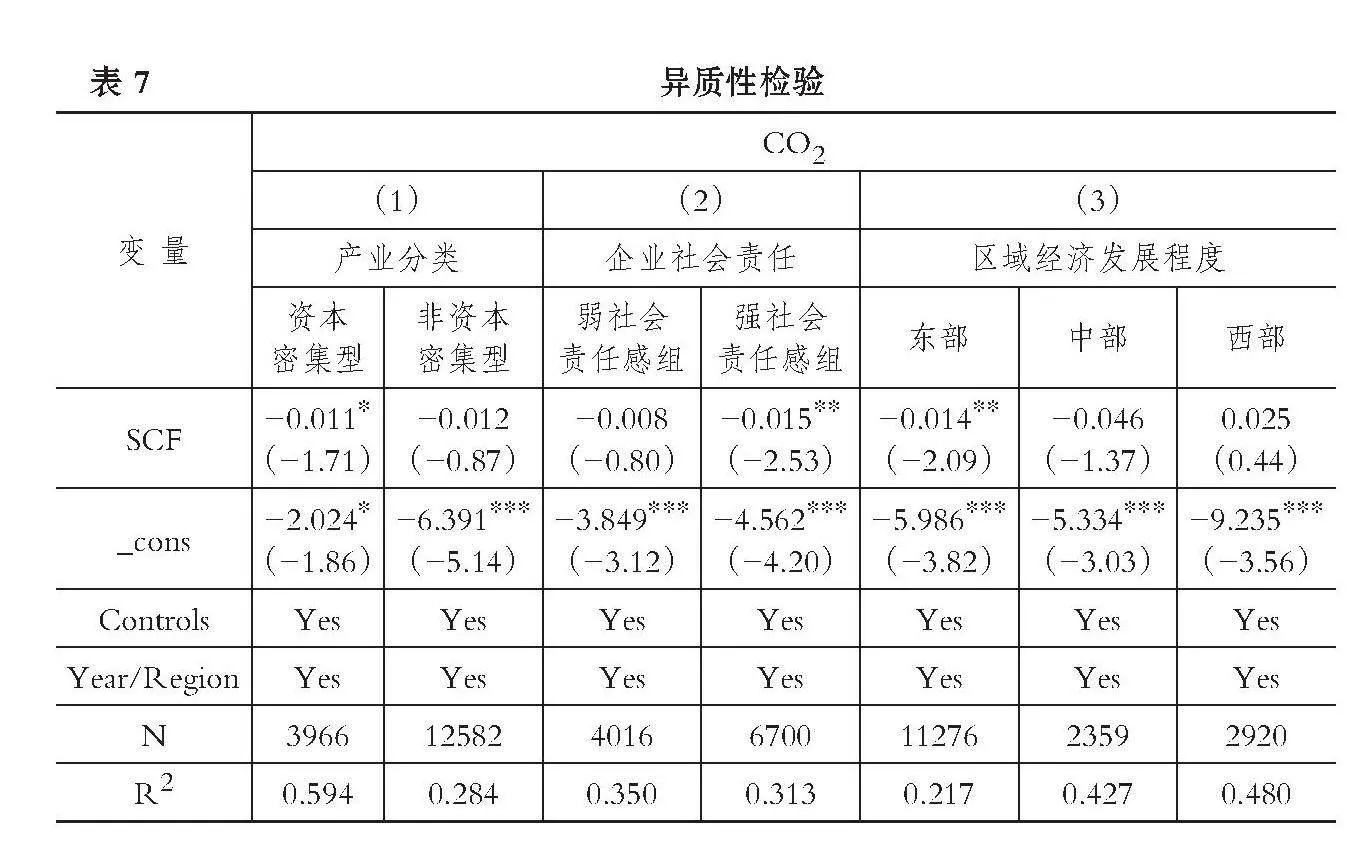

(六)异质性检验

前文分析发现,制造业企业供应链金融水平对企业碳减排有显著的正向作用。然而,供应链金融水平对企业碳减排的影响并不是单一的,还受到诸多因素的影响。为进一步验证“供应链金融——制造业企业碳减排”的逻辑框架,本文分别从产业分类、企业社会责任以及区域经济发展程度的角度进行探讨(回归结果见表7)。

1. 产业分类。资金是企业实现碳减排必须解决的首要问题,由于碳排放贯穿于产品全生命周期,企业面临着产品全生命周期的巨额融资需求(张彩平和肖序,2011)。资本密集型企业是在其生产和运营过程中需要大量资本投入的企业,由于行业特性,资本密集型制造业企业往往面临高额的资金需求,无论是前期设备或技术购置、生产材料采购、库存管理,还是为适应市场扩展和设备升级,均要求持续的资金投入,资金占用较大,这也表明资本密集型制造业企业对于资金支出具有敏感性,且在碳减排方面面临着更大的融资困境(张云等,2022)。因此,本文将样本企业按照是否为资本密集型企业进行划分,1为资本密集型企业,0为非资本密集型企业,对两组样本进行分组回归,结果如表7所示。当制造业企业为资本密集型企业时,SCF的系数在10%的水平上显著为负,而非资本密集型企业SCF的系数则不显著。可见,当制造业企业为资本密集型企业时,由于其高资本投入需求和现金流管理的特性,企业对于资金的依赖性更强,受供应链金融影响也更大(郭晔和姚若琪,2024)。随着供应链金融的发展,企业融资渠道进一步拓展,在融资约束得到缓解的情况下,制造业企业更有能力实现自身的绿色技术创新和企业降碳减排。反之,对于非资本密集型制造业来说(如轻工制造业、服装制造业等): 一方面,企业自身资金需求相对较少,前期往往不需要大量的资本投入,现金回流更快,企业对于融资不甚热衷(Khan和Thimmaiah,2015),供应链金融对其吸引力不够,自然无法影响企业内部的降碳减排; 另一方面,非资本密集型制造业企业通常规模较小,在供应链中议价能力较弱,不能充分利用核心企业的信用来获取资金,难以利用供应链金融这一融资方式。综上,资本密集型制造业企业供应链金融的碳减排效应相对非资本密集型制造业企业更强。

2. 企业社会责任。企业社会责任是指,企业在追求经济利益的同时,自觉承担对员工、消费者和环境等利益相关者所应尽的社会责任。这种责任超越了法律和法规的基本要求,旨在实现可持续发展目标,不仅是企业自身发展的需要,更是企业对社会和环境的责任担当。企业社会责任意识的强弱往往能够反映其实施绿色低碳生产的意愿,会影响企业决策及其未来的规划(Xu等,2023),使其调整投资策略和生产计划,以适应市场需求和环保要求。因此,本文使用企业社会责任感来衡量制造业企业低碳减排意愿,使用华证企业社会责任ESG赋分数据,将得分为1~4分的企业划为弱社会责任感组,用0来表示; 将得分为5~8分的企业划为强社会责任感组,用1来表示。分组回归结果如表7所示。强社会责任感组SCF的系数在5%的水平上显著为负; 反之,SCF的系数不显著。结果表明,当制造业企业有更强的社会责任感时,企业更愿意自发主动地进行减排,供应链金融的碳减排效应更加显著。客观上,社会责任感强的企业更有能力投入资源进行碳减排(林欢等,2021)。在未来的目标上,这些企业通过投资清洁能源和节能减排技术,提高资源利用效率,降低运营成本,成本降低和效率提高的双重效益又带来更充裕的资金帮助企业进行节能减排,形成良性循环。主观上,社会责任感强的企业更意愿进行碳减排(邹艳芬,2011)。在越来越多消费者关注企业社会责任的背景下,环保表现好的企业更具市场竞争力,积极降碳减排不仅有助于环境保护,也能提升企业的社会形象和品牌声誉,赢得消费者和社会的认可。而社会责任感弱的企业对环境责任的认识不足,缺乏主动降碳减排的意识和动机,加之可能难以承受技术研发和环保设施的高额投入,降碳减排的主动性较差(林志炳和鲍蕾,2021)。此外,缺乏足够的专业知识和管理能力来有效实施碳减排,也是社会责任感弱的企业降碳减排意愿不强的原因之一(吕明等,2021)。

3. 区域经济发展程度。我国地域辽阔,各区域的经济发展水平和特点差异很大,这会导致各地区碳排放存在较大的不平衡,如果忽略地域影响,就会导致研究结果不够精准(王晓路和倪丹悦,2018)。因此,本文按照我国的地理区划将上市企业分为东部地区、中部地区、西部地区三个区域,研究不同区域经济发展程度对供应链金融碳减排效应的影响。如表7所示,当处于东部地区时,制造业企业供应链金融的碳减排效应在5%的水平上显著,其余地区则不显著。这表明,当制造业企业处于经济发展程度较高的地区时,供应链金融发展越深入,越容易影响企业的碳减排(陈欢等,2016)。具体地,东部地区由于经济较为发达,大企业数量较多,竞争比较激烈,为了追求更高的效率和提升竞争力,企业往往会不断更新生产方式,使生产经营活动向着高效、省时迈进,间接推进了企业碳减排的进程。相反,中西部地区由于经济发展程度相对较低,大企业数量相对较少,在当地往往属于支柱性产业,导致当地对大企业的依赖性会更强,对其宽容度更高,往往采取扶持的态度,这就导致企业对提升自身生产效率不够积极,从而对企业碳减排的影响也就大打折扣。

六、研究结论与启示

在“双碳”背景下,供应链金融的可持续发展,为制造业企业的高质量发展注入了新的动力。本文选取2008~2020年A股上市制造业企业为样本,实证分析了制造业企业供应链金融对企业碳减排的影响及作用机制。研究结果表明,制造业企业的供应链金融水平对企业碳减排有显著的正向影响,制造业企业供应链金融水平越高,企业二氧化碳排放量越少,碳减排程度越高。进一步分析发现: 第一,制造业企业供应链金融水平通过数字化转型和媒体监督进行传导,对企业碳减排具有促进作用; 第二,当企业所属的社会经济环境更发达、企业为资本密集型企业,以及企业社会责任感较强时,制造业企业供应链金融的碳减排效应更显著。研究结论可进一步拓展供应链金融的“绿色”效能,聚焦供应链金融对加速制造业企业碳减排的推动作用。

基于以上结论,本文得到以下政策启示:

第一,政府可以制定并出台供应链金融的扶持与优惠政策,通过丰富供应链金融的作用形式,推进供应链金融与企业的深度融合,刺激供应链金融助力企业可持续健康发展,拓展供应链金融的绿色效能。供应链金融通过为环保、低碳的供应链项目提供融资支持、提升能源使用效率来降低制造业企业的碳排放水平。同时,推动构建供应链金融风险管理和评估机制,帮助企业及时发现碳排放问题,识别和应对潜在的碳排放风险,有效提升制造业企业碳减排的效果。此外,政府要更重视培育绿色低碳的社会氛围,推出更多绿色政策,实现社会环境对企业碳减排效应的正向引导。第二,制造业企业要着力推进企业数字化转型进程,通过技术创新和开发环保产品与服务,充分发挥数字化转型在企业碳减排过程中的关键作用。同时,制造业企业要增强社会责任感,加强企业重视环保、低碳清洁的意愿,重视环保投入,利用环保资金有效改进企业生产工艺,着力减少污染排放,以研促改、以改促减,通过对自身生产方式的不断更新,间接推动碳减排效应的深化。第三,媒体要加强监督引导,发挥对制造业企业的正向监督作用,推动企业碳排放数据的进一步披露,提升企业碳排放的透明度,积极助推企业碳减排良性发展。

【基金项目】山西省教育厅研究生实践创新项目(项目编号:2023SJ042)

DOI:10.19641/j.cnki.42-1290/f.2025.06.015

范合君,吴婷,何思锦.企业数字化的产业链联动效应研究[J].中国工业经济,2023(3):115~132.

郭晔,姚若琪.供应链关联与中小企业融资——基于供应链金融与商业信用视角[J].经济学(季刊),2024(4):1173~1190.

简冠群,白飞范.供应链金融能促进企业ESG表现吗——基于协同理论和信息不对称理论[J].财会月刊,2024(12):71~78.

林欢,马骋,孙琦等.企业社会责任下碳减排优化策略与协调机制研究[J].运筹与管理,2021(1):29~35.

凌润泽,李彬,潘爱玲等.供应链金融与企业债务期限选择[J].经济研究,2023(10):93~113.

沈洪涛,黄楠.碳排放权交易机制能提高企业价值吗[J].财贸经济,2019(1):144~161.

宋华,韩梦玮,胡雪芹.供应链金融如何促进供应链低碳发展?——基于国网英大的创新实践[J].管理世界,2023(5):93~112.

宋华,黄千员,杨雨东.金融导向和供应链导向的供应链金融对企业绩效的影响[J].管理学报,2021(5):760~768.

魏丽莉,侯宇琦.数字经济对中国城市绿色发展的影响作用研究[J].数量经济技术经济研究,2022(8):60~79.

温忠麟.张雷,侯杰泰等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614~620.

颜建军,冯君怡,陈彬.中国城市生态基础设施对碳排放量的影响[J].生态学报,2024(2):637~650.

赵丹妮,张亚豪,唐松.供应链金融对企业绿色转型的影响:抑制还是促进?——基于上市企业年报文本大数据识别的经验证据[J].现代财经(天津财经大学学报),2024(2):20~36.

张黎娜,苏雪莎,袁磊.供应链金融与企业数字化转型———异质性特征、渠道机制与非信任环境下的效应差异[J].金融经济学研究,2021(6):51~67.

张希良,黄晓丹,张达等.碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究[J].管理世界,2022(1):35~66.

张云,杨凌霄,张紫婷等.股权质押、融资约束与企业绿色技术创新[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2022(5):175~187+192.

Khan S.,Thimmaiah N.. Economic reforms and sources of productivity growth in selected organised manufacturing labour intensive and capital intensive industries in India—A comparative study[J].Economic Affairs,2015(2):301~312.

Lai G.,Debo L. G.,Sycara K.. Sharing inventory risk in supplychain: The implication of financial constraint[J].Omega,2009(4):811~825.

Yang X.,Cao D.,Andrikopoulos P.,et al.. Online social networks,media supervision and investment efficiency: An empirical examination of Chinese listed firms[J].Technological Forecasting amp; Social Change,2020(1):119969 .

【 主 要 参 考 文 献 】

(责任编辑·校对: 黄艳晶" 罗萍)