摘要:大多数人都觉得大城市的发展和事业成功的机会多,但到大城市工作的人只有少数能获得事业成功,根据成功机会预期进行就业地决策很可能遭受损失,这就是成功幻觉。本文研究发现,成功幻觉和待就业者对交通与住房成本的不敏感性,是生产与人口在大城市过度集中的两种市场机制。生产与人口的过度集中将导致虚假繁荣,即GDP快速上升,但大量社会产出被交通成本和住房成本所消耗,除少数成功者和土地所有者外,大多数人的实际收入和福利受到损失。因此,在城市发展规模上市场机制不一定是有效的。

关键词:过度集中;成功幻觉;交通和住房成本

中图分类号:F290 文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2008(03)-0024-09

一、引 言

笔者于2007年7月随机选取我校30位应届毕业本科生,进行了问卷调查。调查发现,46.6%的学生把可能存在的发展机会,作为就业地选择的首要考虑因素,43.3%的学生把可能存在的发展机会作为就业地选择的重要考虑因素,3%的学生把可能存在的发展机会作为就业地选择的比较重要的考虑因素。这说明发展和成功机会预期对大学生流动行为有着十分重要的影响。

Todaro在1969年提出了农村剩余人口根据在城市正式部门找到工作机会的预期,来决定是否向城市流动的人口流动模式,并成功解释了许多发展中国家存在的城市失业现象[1]。大学生的流动行为与农村剩余人口的流动行为迥然不同,大多数大学生能够在城市正式部门找到工作,他们主要根据在不同城市的发展和成功机会预期来决定流动行为的。

在Todaro人口流动模式的基础上,Lucas在2004年提出了一种新的人口流动模式。该模式认为农村人口向城市流动,主要是因为城市的技术外溢可以较快地提高迁移者的人力资本,而人力资本的迅速提高可以增加未来的收入,而且所有流动到城市的人有等同的机会提高其人力资本,并最终都获得较高收入[2]。然而,事实上并非所有流动到城市的人口,都有相同的机会成功地提高其人力资本。在现实社会里,除了学校教育,人力资本的获得主要通过“干中学”的途径,通过“干中学”获得人力资本的多少主要由工作岗位的性质决定,有的岗位工作经历如经理岗位的工作经历,可以提供给工作者更高的人力资本,所以工作经验在职场竞争中至关重要。此外,在现实社会,收入往往不是仅由人力资本来决定,而是由工作岗位及对岗位的竞争程度来决定的,例如经理岗位显然要比一般员工收入高。收入越高的岗位,竞争者显然越多,因此最终获得高收入岗位的成功者就越少。因此,Lucas的人口流动模式仅仅部分地揭示了大学生向大城市的原因,即为了提高其人力资本,但Lucas的人口流动模式忽视了是提高人力资本的机会和提高未来收入的机会决定了大学生在大、中、小城市的选择方向。

那么,大学生的这种根据成功机会预期来选择流动方向的流动模式,对城市发展会产生什么影响呢?本文的主要贡献在于,通过构建资本与人口流动模型研究发现,大学生的这种流动模式将引发生产与人口在大城市的过度集中问题,进而说明了在城市发展规模上市场不一定是有效的。

所谓生产与人口过度集中问题,是指经济活动和人口在少数大城市高度集中,引发了房价过高、交通拥挤、城市环境恶化等城市病。当前,我国一些大城市生产与人口过度集中问题已经有所显现。一方面,深圳、北京、上海、广州、天津、杭州等大城市房价快速上涨,当地的人们似乎不堪重负;另一方面,作为我国城市新增人口主要来源的进城农民工和应届大学毕业生,又大量涌进这些城市。与此同时,这些城市仍然受到资本的青睐,它们依然是投资的热土,根据中国统计年鉴数据计算,2005年我国19个副省级城市固定资产投资占全国的百分比为29.9%,比上年增加了3个百分点;35个省会城市和计划单列市固定资产投资占全国的百分比为38.1%,比上年增加了2.9个百分点。资本和人口的持续流入,提醒着人们,这些城市将会更加拥挤。

实际上,生产与人口在少数大城市过度集中的现象并非我国独有,日本东京市中心的4个特别区,面积60.33平方公里,白天人口330.6万人,人口密度近每平方公里5.5万人。在整个东京大都市区内,每个工作日有500多万人上下班,尽管东京有着很发达的城市轨道交通系统,但东京人均通勤时间是3个小时,上下班时间地铁十分拥挤,有“通勤地狱”之称[3-4]。东京也是世界上房价最高的城市之一,尽管东京人均GDP和人类发展指数在日本47个都、府、县中名列第一位,但由于房价高,东京人的主观幸福感排名16位,而且在2002年日本官方举办的调查中发现,只有41%的东京人对生活感到幸福或很幸福,大多数东京人没有感受到生活的幸福[5]。

另外一个快速交通系统发达,而生产与人口十分集中的着名案例是韩国首尔地区。

首尔地铁有5条线,全长125.7公里(北京地铁现全长114公里),居世界第7位,地铁拥有最先进的设施,售票和收费系统全部实现自动化。以首尔为中心包括仁川和京畿道的韩国首都圈,面积1.17万平方公里(比北京少43.7%),占韩国国土面积的11.7%,2005年集中了韩国48%的人口和GDP;占韩国国土面积0.6%的首尔市,集中了韩国20.8%的人口、22.6%的GDP①。无独有偶,同东京一样,首尔地区通勤交通也十分拥挤,其房价也居世界前列,并且在1997年以来增长迅速,节节攀高的房价引起市民不满,2006年韩国建设交通部长官秋秉直也因房价过高辞职②。此外,拉美国家也普遍存在生产与人口过度集中问题[6],大多数拉美国家最大的城市(往往是首都)比第二大城市大5到20倍,过度集中使得大城市出现交通拥挤、房价过高、城市环境恶化、贫民区治安混乱等城市病[7]。

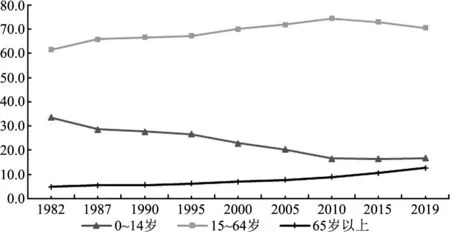

我国人口众多,未来30-40年里,有数亿农民要实现城市化,这一城市化规模是世界上前所未有的,中国的城市化应该借鉴日本、韩国及拉美等国城市化过程中的经验教训,尽可能避免生产与人口过度集中问题,这就需要深入研究生产与人口过度集中的产生机制。

现有关于城市发展问题的理论研究,倾向于认为市场是有效的,例如有学者认为,一个城市无论人口规模及人口密度是高还是低,只要它还持续增长,就说明它的经济空间聚集效应大于城市病所带来的经济成本[8]。现有关于过度集中问题的研究主要从政府政策失灵的层面,来分析过度集中问题产生的原因[6,9]。其基本思想是,一国中央政府对个别城市(通常是首都)采取优惠政策,使得城市之间缺少了公平竞争的舞台,导致了过度集中[9]。与现有研究不同的是,本文发现存在引发生产与人口在大城市过度集中的市场机制,即市场失灵问题,在不存在政策失灵的情况下,过度集中问题仍然可能发生。

因此,有必要采取措施,防止或减弱引发过度集中的市场失灵问题。

二、现有文献的评述及本文研究的基础

与本文研究相关的现有文献,分为关于一国生产与人口过度集中的研究,和关于聚集外部性的研究,这些现有的研究构成本文研究的基础。下面分别予以评述。

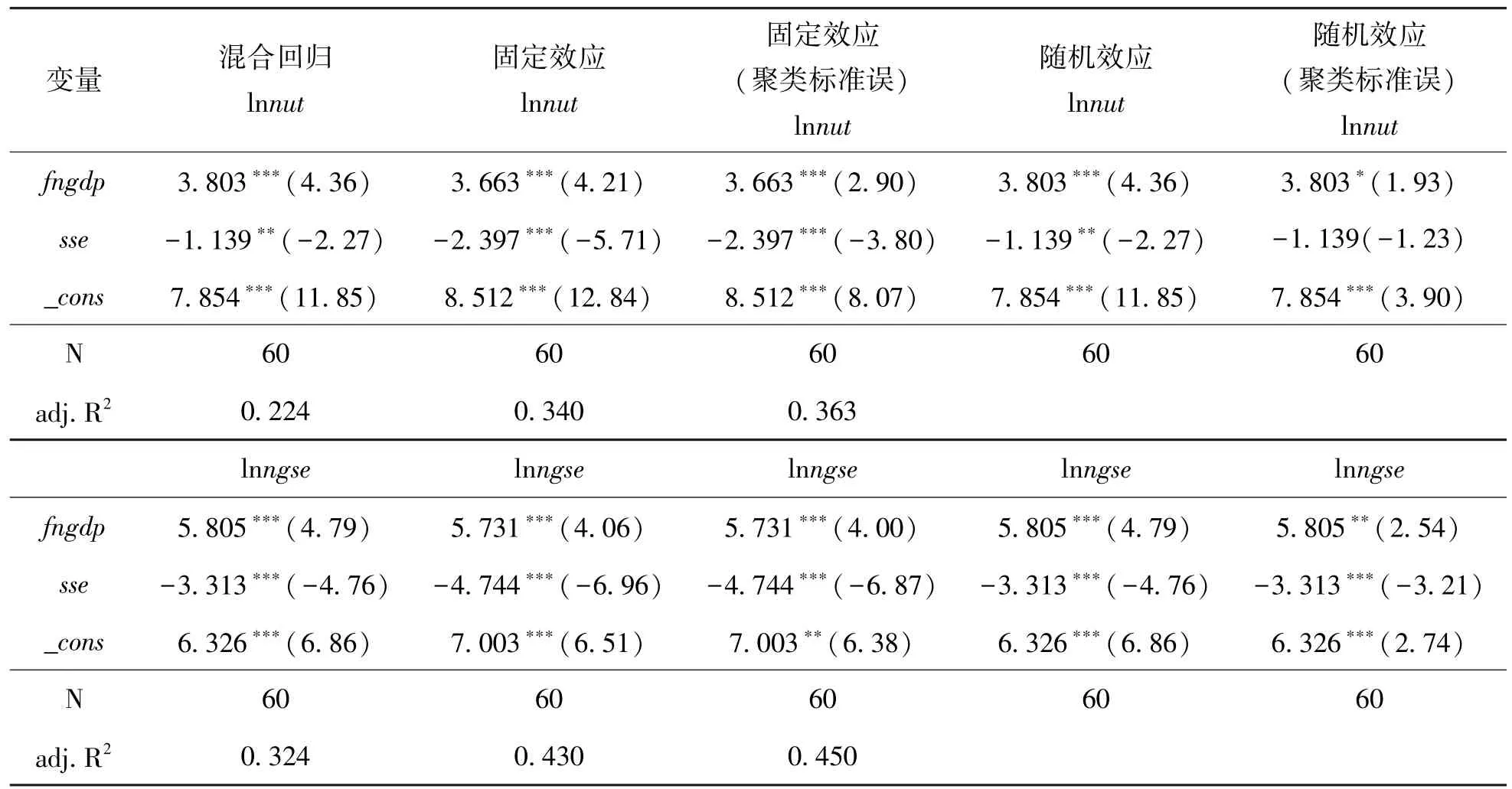

(一)关于生产与人口过度集中问题的研究

现有关于生产与人口过度集中问题的研究,主要采用实证分析的方法,尝试从政府倾斜性优惠政策、国家的政治经济体制等视角,来研究一国生产与人口过度集中的原因。其基本思想是,一国中央政府对个别城市(通常是首都)采取优惠政策,使得城市之间缺少了公平竞争的舞台,导致过度集中。这些研究的主要结论有:(1)投资兴建区域间的交通设施,有利于减少偏远城市的投资成本,进而减少生产与人口的过度集中[9];(2)减少偏远城市进入国际市场的成本,扩大其贸易开放度,有利于减少生产与人口的过度集中;(3)联邦制、财政分权制比独裁制、财政中央集中制,更有利于减少生产与人口的过度集中[6,9]。

从市场主体的微观机制出发,通过构建理论模型来揭示过度集中问题产生原因的研究尚属空白,这主要是因为生产与人口的过度集中同时涉及资本和人口的流动,而把资本流动和人口流动在一个模型中同时处理,在数学上较难做到。从现有关于人口流动的理论模型来看,仅研究人口流动问题如文献[1]和文献[2]等,在数学处理上模型就已经十分复杂。因此,研究生产和人口过度集中的微观机制问题,在理论模型的构建上需要跳出现有人口流动模型(如文献[2])的思维框架,开辟新的思路。

综上所述,现有关于生产与人口过度集中的研究,主要分析了影响资本流动的外生政策变量对生产与人口集中程度的影响,关于生产与人口过度集中的市场机制的理论研究尚属空白。 本文希望能在此方面做出贡献。

(二)关于聚集外部性的研究

城市的形成与发展依赖于生产与人口聚集所产生的聚集经济和聚集不经济。从微观基础来看,聚集经济有如下几种形式:(1)生产与人口的集中,产生了信息溢出效应,减少了有关技术、供应者、购买者和市场条件方面的信息成本。(2)生产与人口的集中,市场规模的扩大,使原本不值得贸易的中间品市场化生产成为可能,从而降低了中间投入品的生产与交易成本[10]。(3)生产与人口的集中,市场规模的扩大,对区域出口商品制造商提供的投入品及其供应商实现了多样化,从而提高了效率。(4)生产与人口的集中,减少了劳动市场上的信息成本,厂商与工人的匹配效率得以提高。(5)由于买卖双方的地理接近性,减少了运输成本[10]。

从新制度经济学的视角来看,厂商投资成本包括新古典生产成本和交易成本,企业再生产得以顺利进行,有赖于企业的新古典生产活动和企业与市场间的交易活动。企业与市场间的交易活动所发生的费用构成企业的交易成本,它包括与交易活动有关的存货管理费用、运输成本、信息成本、谈判成本、监督实施成本等等。将有关聚集经济的研究文献与新制度经济学联系起来,可以得出一个结论:聚集经济在很大程度上是通过扩大市场规模、减少厂商与市场交易成本,来提高投资和生产效率的。下文模型的构建中,我们将使用这一结论。

尽管大城市提供了更高生产效率,但大城市的居民却承受着更高的生活成本,如更高的房价、更长的通勤时间,噪音与环境污染等等[6]。Henderson研究指出,在美国和拉美国家,大城市的生活成本是小城市的2倍多。Zheng研究发现,日本东京大都市区生产与人口聚集不经济主要表现为过高房价、过长通勤时间和低环境质量,而聚集经济主要源于公司总部、政府组织和金融产业的集中[11]。

从上述文献回顾可知,聚集经济主要是生产与人口的集中为厂商带来了更高的生产效率,而聚集不经济主要是生产与人口的集中,通过房价、交通和环境等渠道,提高了居民的生活成本[11]。在市场经济条件下,生活成本的提高,首先会影响工人的工资,进而影响厂商的投资成本。因此,城市有效规模反映了生产与人口的集中所产生的更高生产效率和更高生活成本之间的一种平衡取舍关系(trade-off)[6,9]。关于聚集外部性的研究成果,是本文研究的重要基础。

三、资本与人口流动模型的构建

(一)人口流动均衡条件

下面我们分析发展和成功机会预期对人口流动均衡条件的影响。对大学生而言,所谓发展机会预期实际上就是其对事业成功机会的预期,那么,哪些城市有着更多的发展机会或者事业成功机会呢?曾湘泉[12]、陈晓强[13]和汪歙萍等[14]分别对北京、苏南和上海应届大学毕业生进行调查表明,绝大多数大学生希望在北京、上海和东部沿海城市工作,这说明一个城市的现实经济发展水平和城市发展规模,与大学生预期该城市可能提供的成功机会有着密切关系。

典型个人对未来工资收入增长预期可分为两类,第一类是较确定性预期,在未来,所有人或者绝大多数人都会实现这类预期;第二类是不确定性预期,在未来,仅有少数人能实现这类预期。由成功机会预期而引起的收入增长预期是典型的不确定性预期,仅少数事业成功者能实现这类收入增长预期。由于成功机会预期对大学生流动方向有着决定性影响,本文只考虑根据成功机会预期而形成的收入预期对大学生流动方向的影响,对第一类较确定性收入预期不予考虑(这类预期可能会,也可能不会引发过度集中)。

假设典型工人对在某城市取得事业成功的机会预期由两个因素决定,一是城市规模,以人口规模表示,另一是城市的现实发展水平(可用现期名义工资表示)。进一步地,假设典型工人预期在A市就业比在B市就业成功机会大,由此引起的两市预期工资增长差异的折现值为:

式中,πA,πB分别是A、B两市的市场效率指数,它们是小于1的正数。K、L、W、r、T分别是资本品(包括中间投入品)、劳动、工资、资本品价格和土地成本,公式(3)中各变量的下角标A、B表示该变量分别表征了A、B两市的属性(下文同)。WALA+rAKA+TA根据新制度经济学,反映了厂商的新古典成本,而(1-πA)f(KA,LA)反映了厂商与市场的交易成本。由于聚集经济的存在,A市的市场效率指数πA大于B市的市场效率指数πB。

值得说明的是,公式(6)中没有包括厂商计划生产商品的价格,原因如下:①如果厂商生产的是可贸易品,我们可以假设该贸易品的运输成本可忽略不计,即该厂商无论在A市生产,还是在B市生产,该贸易品价格相同,故可省去该商品价格;②如果假设厂商生产的是不可贸易品,则可假设该商品在A、B两地的价格隐含在市场效率指数之中,故也可省去该商品价格。

为了简化(6)式,我们进一步假设厂商无论在A市投资,还是在B市投资,将采取相同的技术,并使用相同数量的资本和劳动。表面上看,这一假设似乎违背了经济学中资本和工人的可替代性,但在很大程度上,这一假设是符合现实的。在现实世界里,对于特定的投资项目而言,在厂商进行投资区位决策的较短时期内,其可选择的技术种类是很有限的,并且厂商总是倾向于采用该项目领域最领先或者自己最熟悉的技术,以增强企业的长期竞争力,或降低管理成本和风险。对于使用相同技术的特定项目来讲,资本和劳动的替代性是很有限的,正因为如此,劳动密集型项目才可能从劳动成本高的发达国家向劳动成本低的发展中国家转移。

对于特定项目而言,在厂商投资决策的较短时期内资本与劳动无替代性的假设,并不违背对于不同的投资项目而言,资本与劳动的替代性非常大这一事实,例如,资本密集型项目和劳动密集型项目。同时,这一假设也不拒绝,在项目投产运行以后,厂商会对资本和劳动做些调整。①

在厂商投资区位决策期内资本与劳动无替代性的假设条件下,(6)式可改写为:

在考虑成功收入预期的条件下,根据公式(5),人口流动均衡曲线动态变化取决于CA2+CA3和预期A、B两市工资增长差异折现系数β。由于β>0,所以在任一A市人口规模下,考虑成功预期收入的人口流动均衡曲线,要比没有考虑成功预期收入的CA2+CA3曲线要低。其含义是,由于预期大城市的发展和成功机会多,在其它条件不变的情况下,人们愿意接受较低的现期实际收入,忍受较高的住房和交通成本。如图1所示,考虑预期收入的人口流动均衡曲线的动态变化(CA2+CA3)/(1+β)与曲线一致,它在CA2+CA3的右下方。并且因为β随LA增大而增大,CA2+CA3曲线与(CA2+CA3)/(1+β)曲线之间的差距,随LA增大而增大。

(二)δA-δB的动态变化和资本流动均衡曲线

由于假设B市的人口规模不变,所以δB不变,δA-δB的动态变化路径与δA的动态变化路径完全一致。下面我们通过分析δA的动态变化路径来明确δA-δB的动态变化路径。

在文献回顾部分,我们知道聚集经济的主要形式有:①知识外溢,②中间投入品的专业化和多样化,③劳动力市场的匹配效率。在其它条件不变的情况下,随着城市生产与人口规模的扩大,这四种形式的聚集经济将如何演变呢?Aydogana等 (2004)提出实现知识转移的两种组织形态:一是集中场所,二是双向交流。集中场所是指知识持有者不在现场的情况下能够实现知识转移,这往往是容易转移的显性知识,如专利等。双向交流结构是指隐性知识的转移与共享,这需要面对面的接触以及干中学。大多数隐性知识只有在知识拥有者和知识需求者面对面的交流中,才有实现转移和共享的可能。面对面交流随着地理接近性程度降低而减少[15],因此,在其它条件不变的情况下,随着城市生产与人口的集中,隐性知识拥有者和需求者面对面交流的机会也随之增加,知识外溢的强度加大。但随着城市规模的不断扩大,即使在同一城市内,地理接近性也会受到影响,专业化分工也一定程度上产生了人员异质性,所以,城市规模扩大对促进人员之间面对面交流的边际效应会下降,对知识外溢的边际效应也会下降。

根据斯密定律,市场规模决定社会分工。在生产与人口聚集的初期和之后的一段时间内,专业化分工效应明显,由此导致中间投入品的市场化、专业化和多样化生产,这大大降低了中间投入品的价格和交易成本,提高了生产效率。但城市变得更大,专业化分工水平趋于相对稳定之后,中间投入品价格和交易成本快速下降的趋势会减弱,即对厂商的中间投入品成本而言,城市规模效益递增效应的强度是下降的。此外,随着城市规模的不断扩大,专业化分工和劳动力市场相对完善之后,厂商劳动力市场信息成本的快速下降的趋势也会减弱,故对厂商劳动力市场的信息成本而言,城市规模效益递增效应的强度也是下降的。

总之,一方面,随着人口规模扩大,A市土地成本呈加速上涨,另一方面,随着人口规模扩大,不同形式聚集经济的规模递增效应的强度也在减弱,综合这些分析,可以分两种情况得到δA-δB变化趋势的结论。第一种情况,随着A市人口规模的扩大,δA-δB递增,但规模递增的幅度下降,用公式表示如下

上式表示存在规模递增效应,但规模递增效应的强度随着城市规模的增大而递减。这可以用图1来进一步描述。随着LA增长,δA-δB的变化用图1δA-δB曲线所示。根据公式(5),δA-δB曲线就是无政府政策影响情况下的资本流动均衡曲线。

当然,也可能存在第二种情况,即如果某些厂商的投资项目所需土地规模较大,如某些第二产业,则在A市人口规模达到一定程度后,由于土地成本的快速上升,人口规模LA对δA-δB的边际效应,就有可能变为负值,这种情况下,δA-δB曲线,也就是资本流动均衡曲线将成为倒“U”形曲线。两种情况下,虽然δA-δB曲线的变化趋势不同,但读者可以从下文的分析中了解到,无论δA-δB变化呈图1所示的情形变化,还是呈倒“U”曲线变化,将得到相同的结论。所以为了节省篇幅,本文只选择第一种情况进行分析。(对δa-δB呈倒“U”曲线变化的第二种情况可用完全相同的分析方法,并得到完全相同的结论。)

(二)过度集中的市场机制

虽然不少学者研究过度集中,但很少有学者对过度集中进行严格的定义。本文主要从大多数人实际福利的角度定义过度集中,即一个城市生产与人口超过某一程度后,若进一步集中,将会使交通和住房成本过高,并使大多数人的福利下降,这种集中程度就是过度集中。在存在大量待就业人口的情况下,产生过度集中的市场机制有两种:一是成功幻觉,另一是对交通成本和住房成本的不敏感性,下面分别予以阐述。

1.成功幻觉

尽管人人都盼望成为“成功人士”,富裕起来,但所谓“成功人士”毕竟是少数。如果人们根据成功者收入和成功概率之乘积而形成的预期收入来进行决策,则大多数未成功者的预期收入无法实现,他们实际实现的收入小于其预期收入,而少数成功者的收入远超过了预期收入。因此,如果人们根据成功机会预期进行决策,则大多数人实际实现的收入要小于预期收入,本文把这种现象界定为成功幻觉。

假设计划流入A市的典型工人在其计划期各年的成功概率分别为n1,n2,…nt ,且成功的概率随典型工人在A市就业的期限增加而增大,而典型工人在整个计划期成功的概率等于,等于A市成功者占总人口的比例,是一个小于0.5的正小数。典型工人迁出就业地的成本随着其在就业地的工作期限增加而增大,这一迁出成本和就业地的越来越高的成功收入预期,限制了典型工人流向其他城市再次就业。

在考虑预期成功收入的情形下,个人实际收入包括现期收入和预期收入的实现值。假设流入A市的人口中成功者和未成功者的实际收入如下:

成功者的收入=WA-CA2-CA3+Y

未成功者的收入=WA-CA2-CA3(10)

其中WA-CA2-CA3是现期收入,Y是成功者因未来事业成功而获取高工资收入的折现值(值得注意的是,这里是Y成功者成功预期收入的平均实现值,而前文公式(3)中的β(WA-WB)是预期值),未成功者预期收入的实现值为零。结合(5)式、(10)式和A市成功者占总人口的比例N,有:N#8226;=β(WA-WB)(注:可见这里Y是一个比较大的值)。

如图1所示,在不考虑成功预期收入的情形下,资本与人口在A、B两市流动均衡点是E点,此时A 市的人口规模是L0,根据人口流动均衡条件(2)式,A市人口的实际收入(工资减去交通和住房成本)与B市人口的实际收入相等。即WEA-CEA2-CEA3=WB,其中,CEA2+CEA3是在E点时A市的交通与住房成本,WEA是E点时A市人口的名义工资。

在考虑成功预期收入的情形下,资本与人口在A、B两市流动的均衡点是F点,此时A 市的人口规模是L1。根据人口流动均衡条件(4)式:WFA-CFA2-CEA3+β(WA-WB)=WB,其中WFA是F点时A市人口的名义工资,CFA2+CFA3是在F点时A市的交通和住房成本,它大于在E点时A市的交通与住房成本,CEA2+CEA3,β(WA-WB)是成功预期收入。但流入A市的人口中,仅占人口比例为的少数成功者的预期收入得以成功实现,并且平均实现值为Y,它大大超过了其期初的预期收入值β(WA-WB),Y是β(WA-WB)的1/N倍;对于占A市人口比例100#8226;(1-N)%的大多数未成功者,其成功预期收入的实现值为零,其实际收入为WFA-CFA2-CFA3,比在B地工作人口的实际收入WB低N#8226;Y,也比不考虑预期情形下E点时A市人口的实际收入WEA-CEA2-CEA3低N#8226;Y。

流入A市人口中的大多数未成功者,怀着成功的期望,一生忍受着较高交通和住房成本,较低实际收入的痛苦,这是典型的成功幻觉。虽然他们每个人都是理性的,都能理性地预期自己未来的成功机会和成功预期收入,并将其折现为现期收入,来进行就业地的选择决策,但个人的理性,由于成功幻觉的存在,导致了集体的非理性,那就是生产与人口在A市的过度集中,使得大多数人口的实际收入比没有成功预期情形下的实际收入要低,也比在B市工作人口的实际收入要低。这正是生产与人口过度集中的典型特征,因此相对于E点,在F点A市生产与人口过度集中了。

2.对交通和住房成本的不敏感性

如前所述,我们把生活成本分为日用生活成本、交通成本和住房成本。人们对日用生活成本的敏感性非常高,相比之下,人们对交通和住房成本的敏感性要低得多。原因如下:①住房价格上升,人们可以选择暂缓购房,也可选择购买面积较小的住房。②在就业形势严峻的背景下,对于待就业人员如应届毕业生而言,就业机会可能比房价在其就业地的选择决策中更为重要。③虽然在许多经济学文献中,交通成本包括交通时间和交通费用两部分,而交通时间按其与工资的乘积计入总的交通成本,本文前述模型也隐含地作了类似处理。但实际上,在就业形势严峻的背景下,相对于就业机会而言,人们对交通时间的经济价值并不看重。④对于我国大量的农民工而言,他们通常并不考虑在打工的城市买房定居,他们大多只想赚钱回老家盖房。对他们而言,大城市房价无所谓,他们愿意住贫民窟。

在笔者对我校30名应届本科毕业生的问卷调查中,有77%的大学生把交通和房价成本,作为就业地选择的首要和重要考虑因素,这一调查结果证明了,我国新增城市人口的主要来源之一大学毕业生,在选择就业地时,对住房和交通成本存在明显的不敏感性。

在人们对住房和交通成本并不十分敏感的情况下,人口流动的均衡条件(5)式应修正为:

其中θ是人们对交通和住房成本的敏感性指数,它是小于1的正数,θ越大表示人们对交通和住房成本越敏感。如图1所示,在存在大量待业人口的下,由于人们渴望工作机会,对交通和住房成本不敏感。人口流动均衡曲线向右下移动至θ#8226;(CA2+CA3)/(1+β)曲线,即在每一LA下,到A市工作的人要求更低的名义工资,资本与人口在G点达到均衡。同F点相比,在G点A市的实际交通和住房成本更高。

随着人们生活水平的提高,或者A市就业形势的改善,人们对交通和住房成本的敏感性指数θ会提高,此外,人们往往在选择就业和刚刚就业时,对交通和住房成本的敏感性较低,但在就业一段时期后,对交通和住房成本的敏感性会大大提高。如果工作后的人们二次选择就业地有较高的成本,则θ的提高和成功幻觉一起发挥作用,将使A市生产与人口过度集中问题更为严重,即A市大多数人(未成功者)的实际收入与B市人口的实际收入相比进一步下降。

五、过度集中的福利经济学分析

在上述模型中,利益相关者有厂商(或投资者),A市的工人,A市的土地所有者,本节我们以没有过度集中的情形及B市工人的收入为参照点,即假设B市工人收入不变,来分析过度集中的公平性和福利经济学含义。

如图1所示,在没有过度集中的情况下,资本与人口流动在E点实现均衡,此时WEA-CEA2-CEA3=WB,A、B两市工人的实际收入相等,A市工人的较高交通和住房成本由其较高的工资得以补偿。

在存在成功幻觉的条件下,生产与人口将在A市过度集中。对于A市工人中的少数成功者,其实际收入大于B市工人的实际收入,但对于作为A市人口大多数的未成功者,其实际收入小于B市工人的实际收入。在就业形势严峻或经济发展水平较低时,人们对交通和住房成本敏感性不高的条件下,人口流动均衡由(11)式决定,由(11)式可知:WA-θ(CA2+CA3)/(1+β)=WB,此时,资本与人口流动均衡受人们对交通和住房成本的心理敏感性影响,我们把WA-θ(CA2+CA3)/(1+β)称为A市工人的心理感觉收入,把WA-(CA2+CA3)/(1+β)称为A市工人的实际和预期收入。在人们对交通和住房成本敏感性不高的条件下,A市工人的心理感觉收入等于B市工人的实际收入,但A市工人的实际和预期收入小于B市工人的实际收入。当就业形势得到缓和、或经济发展水平提高、或在人们就业一段时期后,人们对交通和住房成本的敏感指数θ会提高,A市工人的心理感觉收入也将小于B市工人的实际收入。如果假设工作后的人们二次选择就业地有较高的成本,那么在就业一段时期后,A市的工人将不得不忍受心理感觉收入也低于B市工人的痛苦。

在我国,待就业或刚就业的年轻大学生、以及大量农民工对交通和住房成本不敏感,但原本居住在大城市的市民对交通和住房成本却较敏感。大学生和农民工大量涌入大城市,造成交通和住房成本的实际上升,必然减少那些原本居住在大城市市民中大多数未成功者的实际收入和福利。综上分析,过度集中将使A市大多数工人的实际收入和福利降低,但少数成功者的实际收入和福利上升,并使得收入差距扩大。

如图1所示,对于投资者而言,在由非过度集中的均衡点(图1中的E点),向过度集中的均衡点(图1中的F点和G点)的动态变化过程中,他们是过度集中的收益者,但在两个均衡点,投资者的利润是一样的,均等于在B市投资的利润。

由于过度集中提高了A市工人人均效率δA,因此过度集中提高了A市工人的名义产出,但根据公式(9),这种名义产出的增加完全被进一步上升的交通和住房成本所抵消,绝大多数工人和厂商的实际收入并没有改变。土地所有者却因为土地价格上升而提高了福利。因此过度集中将导致虚假繁荣,即名义GDP上升,但大量社会劳动被交通成本和住房成本所消耗,除土地所有者和少数成功者外,大多数人的实际收入和福利受到损失。

六、结 论

人人都渴望事业成功并变得富裕,大多数人都觉得大城市的发展和成功的机会多,但到大城市工作的人只有少数能获得成功,根据成功机会预期进行就业地决策将引发成功幻觉。在就业形势十分严峻的环境下,面对渴望的就业机会,人们对通勤时间、通勤费用和住房成本的容忍性提高了,这就是对交通和住房成本的不敏感性。本文研究表明,成功幻觉和对交通与住房成本的不敏感性,是产生生产与人口在大城市过度集中的两种市场机制。同非过度集中的情形相比,过度集中将导致大多数人口的实际收入和福利下降,但少数成功者和土地所有者受益,贫富差距拉大。此外,生产与人口的过度集中也可能会导致虚假繁荣,即GDP快速上升,但大量社会劳动被交通成本和住房成本所消耗,大多数人的实际收入和福利受到损失。

本文的研究证明在城市发展规模上,市场机制不一定是有效的,这一观点是对坚持城市规模市场有效论的现有文献的必要补充。结合本文的研究结论,我们可以进一步思考下列三种典型的城市化模式:①“特大城市+快速交通系统+远郊区睡城”的日、韩城市化模式,②“特大城市+贫民窟”的拉美城市化模式,③大、中、小城市并行发展的德国城市化模式。本文的研究表明,仅靠市场机制我国的城市化很可能走向日、韩式或拉美式的城市化道路,其结果大量社会劳动被交通成本和住房成本所消耗,大多数人的实际收入和福利受到损失。本文建议通过加强政府政策的引导,使我国的城市化走向大中小城市并行发展的德国城市化道路。这种城市化模式在一定的阶段可能会损失一点经济增长速度,但有利于提高大多数人的实际福利,最终实现经济“又好又快”的发展。

参考文献:

[1] Todaro M P. A model of labor migration and urban unemployment in less development countries[J]. American Economic Review, 1969, 59(March): 421-47.

[2] Lucas R E. Life earnings and rural-urban migration [J]. Journal of Political Economy, 2004, 112(1): 29-57.

[3] 张善余,高向东. 特大城市人口分布特点及变动趋势研究—以东京为例[J]. 世界地理研究,2002(1):65-71.

[4] Huruya Hiroka. The development of Tokyos rail network[J]. Japan Railway Transport Review, 2000, 23: 22-30.

[5] Takayoshi Kusago. Rethinking of economic growth and life satisfaction in postwwii in Japan - a fresh approach[J]. Social indicators Research, 2007,81:79-102.

[6] Henderson V. Urbanization in developing countries[J]. The World Bank Research Observer, 2002,Spring, 17: 89-111.

[7] 韩琦. 拉丁美洲城市发展和城市化问题[J]. 拉丁美洲研究,1999(2):43-48.

[8] 丁成日,宋彦, Gerrit Knaap, 黄艳, 等. 城市规划与空间结构[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.

[9] Henderson J V. The urbanization process and economic growth: the so-what question[J]. Journal of Economic Growth, 2003(8):47-71.

[10] Krugman,P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 9(3): 483-499.

[11] Zheng X P. Determinants of agglomeration economies and diseconomies: empirical evidence from Tokyo[J]. Socioeconomic Planning Sciences, 2001, 35: 131-144.

[12] 曾湘泉.变革中的就业环境与中国大学生就业[J].经济研究,2004(6):87-95.

[13] 陈晓强. 苏南地区大学生创就业若干问题的调查与分析[J]. 广西青年干部学院学报,2005(4): 20-23.

[14] 汪歙萍. 上海大学生就业取向调查与对策研究[J].教育发展研究,2005, 4:25-30.

[15] Aydogana N, Lyon T.P Spatial proximity and complementarities in the trading of tacit knowledge[J]. International Journal of Industrial Organization, 2004, 22: 1115-1135.

责任编辑、校对:李再扬