摘要:关于公司治理的研究一般有两条路径,本文以独立董事制度的强制性变迁为背景,通过建立差分模型,从我国上市公司中抽取样本,实证研究了内部机制中的独立董事与外部机制中债权人治理的关系,并对实证结果进行了分析。

关键词:独立董事;负债;公司治理

中图分类号:F421.36;F276.6文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2008(06)-0117-05

一、引 言

公司所有权和经营权的分离及股权的分散,使公司股东和经理层之间、债权人和经理层之间及大股东和小股东之间产生了一系列的委托代理问题,这些问题往往导致公司经营活动偏离股东权益最大化和企业价值最大化目标,公司的股东权益受到很大的损害。为了有效解决这些委托代理问题,西方国家开始推行独立董事制度,期望独立董事的超然地位能够解决代理问题,提高公司治理水平。1978年美国正式设立独立董事制度,随后在英法等国得到推广。我国在较短的市场经济发展过程中,独立董事制度经历了一个由自发性到强制性变迁的过程,从证券市场发展初期的自愿选择到1997年的《上市公司章程指引》颁布后在H股公司的试行,最后到2001年证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定2002年6月30前独立董事至少两席,2003年6月30日前扩大到占三分之一的强制性规定,都是旨在提高公司治理水平。本文就独立董事对公司负债的影响进行分析,进而分析

收稿日期:2008-09-06

作者简介:张晓(1971-), 女, 山西省文水县人,西安交通大学管理学院博士研究生, 研究方向:财务管理理论与公司治理;柯大钢(1942-),上海市人,西安交通大学管理学院教授,博士生导师,研究方向:财务管理理论与公司治理。

独立董事的治理效率及其与债权人治理等其它措施的相互关系。

二、 理论分析

关于公司治理的理论和实证研究,大概分为两条路径,一条路径(股东控制模式)强调公司内部产权安排(大股东治理、机构投资者、管理层持股、独立董事)的重要性,称为内部治理机制;另一条路径强调外部治理机制(债权人治理、公司控制权市场、经理人市场)对于高级管理人员的约束,称为外部治理机制。本文主要从独立董事治理与债权人治理两方面进行分析。

(一)现代资本结构理论

现代意义的资本结构理论是以MM理论的产生为标志的。MM理论作为西方资本结构的经典理论,为深化资本结构问题的研究提供了理论基石,揭示了融资方式的构成及资本结构中负债的价值,奠定了现代企业资本结构研究的基础。MM理论的实际应用不是定理结论的直接应用,而是在于它引导出一系列可直接在实际中应用的理论。70年代以来,由于信息不对称理论和博弈论的引入,在放松MM理论严格假设的条件下,资本结构理论研究发生了质的飞跃,产生了以下经典理论:新优序融资理论,其基本结论是企业融资顺序一般为内源融资优于外源融资,外源融资中债务融资优于股权融资,该理论在一定程度上反映了企业的融资偏好。激励理论,分析的是企业资本结构和经营者行为之间的关系,可应用于构造激励契约来激励代理人努力工作,资本结构的激励作用在于债务比的调整会引起破产风险的变化,从而对代理人进行约束。信号传递理论,认为资本结构作为信号传递的工具,表明代理人改变资本结构直接影响投资者对企业价值的评价,也就是说,负债比率的变化必然使企业市场价值变化。企业控制权理论,认为资本交易不仅会引起剩余收益的分配问题,还会引起剩余控制权的配置问题。债券是与破产时的经营控制权相联系的,股票是与保持清偿力下的经营控制权相联系。在合约和信息不完全的条件下,以控制权在不同证券持有者之间的最优安排作为企业理性选择资本结构的标准。这些理论都表明,合理的资本结构尤其是合理的负债水平有助于提高公司治理效率,激励经理人努力工作,降低代理成本,产生避税效应的结论。通过合理调整公司负债水平,可以有效提高公司效益和价值,实现企业价值最大化的经营目标。在市场经济条件下,债务和股权不仅仅是不同的融资工具,而且还应该被看作是不同的治理结构。哈特甚至认为,给予经营者控制权或激励并不十分重要,至关重要的问题是要设计出合理的融资结构,限制经营者以投资者的利益为代价,追求他们自己目标的能力[1]。因此,公司治理结构及其有效性与公司融资结构密切相关,通过资本结构的调整,可以减少企业的代理成本,增加企业的业绩和价值。

(二)独立董事理论

独立董事制度最早是为了解决委托代理问题,使管理层行为与股东权益最大化目标相一致而建立的,因此监控管理层行为应该是其最主要的作用。在此基础上,出现了许多不同的理论,例如,费玛和詹森认为外部董事既能监控管理又能提供相关知识补充[2];Mcnulty等认为董事会有三个用途:资源用途,战略用途和治理用途[3]。第一个用途认为所有者和管理者利益一致,所以强调董事会有利于与环境的联系并帮助保护稀缺资源;第二点认为董事会有利于做出重大决策以使公司进行变革;第三点认为董事会是一种保证管理者按照股东利益行为的机制。Nicholson和Kie认为外部董事应具备监控、战略制定、提供建议和顾问、接近与获得资源功能[4]。而Yung Sheng Lee则认为任命财务独立董事的一个动机就是利用董事的关系作为银行关系的替代品和补充[5]。

在研究独立董事作用及影响因素的基础上,有学者进一步对特殊事件和环境下独立董事的作用做了研究。首先是在公司兼并、接收等特殊事件下独立董事作用的研究。研究发现,当特定事件发生时,会产生股东和管理层的利益冲突,独立董事的监控被认为对股东十分重要。Cotter研究发现与内部董事把持的公司相比,独立董事为主的公司为股东争取到更多的接管溢价[6]。独立董事在股权收购中起着显着的提高价值的作用。其次,不同环境对独立董事作用的发挥有重大的影响。对独立董事的研究最初主要集中于公司的个体特征,而忽略了可能影响董事会构成及其职能发挥的外部环境,如经济环境和法律环境。因此,许多学者开始关注环境在独立董事制度中的作用。Pearce和Zahra研究发现环境特点对董事会构成有重大影响[7]。Salancik将董事会看作外部环境与特定职能的链接[8]。Pedersen和Thomsen提出先分析经济环境如资本市场对所有者结构的影响,进而分析所有权结构对独立董事的影响[9]。

(三)我国资本结构特征及设立独立董事对其产生的影响分析

虽然有关现代资本结构理论的研究显示,负债在公司治理中具有重要意义,保持较高的负债水平有利于降低代理成本,实现股东财富和公司价值的最大化。但是在我国,由于建立市场经济时间较短以及国有经济长期占主导地位的影响,企业资本结构呈现出与现代资本结构理论相背离的特征,主要表现为公司只对所谓无偿的权益性资本情有独钟,偏好配股、增发新股等股权融资现象,而没有真正考虑到权益资本所隐含的代价甚至高于债权资本。因此,资本结构尤其是负债的治理效应并没有有效发挥出来,企业事实上的内部人控制普遍存在,内部人控制和债务的软约束又加剧了上市公司股权融资偏好的融资行为[10]。1993~1999年我国上市公司资产负债率不足40%,有的甚至不到1%,而西方国家的同期负债水平达到70%以上。因此,采取适当措施,提高公司负债水平,发挥负债在公司治理中的积极作用,对我国上市公司具有重要的现实意义。

独立董事制度是我国证监委采取的提高公司治理水平的措施之一,经历了一个从自发选择到强制约束的变迁过程,旨在利用独立董事超然的地位对公司治理提出有效建议,改变事实上的内部人控制现象。其影响大致包含以下几个方面:首先是独立董事的独立性。独立性是有效监控的必要条件,衡量独立性的主要指标是独立董事在董事会中所占比例的大小。当独立性高时,他们倾向于选择比较高的负债水平,不仅可以充分发挥负债的税盾效应,提高所有者权益,而且负债的硬约束有利于经理层努力工作。其次是独立董事薪酬。虽然独立董事的任职目的有许多,但薪酬的数量与无能为力付形式仍然有重要影响。从薪酬的数量上讲,太高或太低的薪酬都会使独立董事倾向于较低的负债水平。由于较低的负债水平可以降低公司的破产风险,当薪酬太低时,独立董事只是象征地进行监控与建议,因而选择低负债,当薪酬很高时,长期获取高额薪酬的动机使他们忽略负债的治理效应而选择低负债的资本结构,不惜牺性所有者利益。从支付形式来看,当薪酬中包含股票等其他形式时,独立董事利益与股东趋于一致,他们会建议选择比较高的负债水平,使其自身利益、经理层利益与股东利益都得到提高。第三是独立董事任职目的与素质。当薪酬是唯一的任职目的时,该薪酬与其第一职业的实际收入相比是不多的,独立董事很难投入太多精力,低负债是其以最低风险获取稳定收益的最优选择;当任职目的是商业联系或高质量管理和学习机会时,公司利益不仅与独立董事个人相关,也同相关公司的利益相关,就会倾向于较高负债、较高集中度的资本结构,以更好地发挥其治理作用,提高所有者权益。第四是独立董事外部环境。当经理人市场不发达时,独立董事离职后的收入不受其任职期间履职情况的影响,从降低风险角度出发,他们倾向于低负债水平的资本结构;而在完善与发达的经理人市场,独立董事履职情况会影响其薪酬及离职后的薪酬,为了提高自身的市场认可程度,独立董事会选择较高的负债水平,努力提高股东权益。同时,相关法律法规的规定和执行情况也会影响独立董事对资本结构尤其是负债水平的选择,完善的规定及严格的执行会使独立董事倾向较低的负债水平而不惜牺牲所有者利益。首先,董事会中独立董事的存在有利于提高公司负债水平。因为我国公司负债水平普遍偏低,负债的节税、硬约束功能尚未发挥作用,提高负债水平能够提高公司效益、约束经理人行为,显示独立董事的治理作用。其次,独立董事比例应该与公司负债水平正相关。研究显示,影响独立董事作用发挥的因素中,独立董事在董事会中所占比例是一个重要因素,它决定着独立董事的有效建议包括提高负债水平的建议能否得到通过并付之于实施。

三、差分模型的建立与实证检验

(一)差分模型的建立

为了评估独立董事制度对公司负债水平的影响,我们用综列数据建立一个简单的差分模型进行分析,该模型是一个动态的分析模型,以相同的截面单元不同时期的数据来分析一项政策的有无对某些指标的影响,本文主要是分析独立董事制度的强制变迁对公司负债水平的影响,时期选择为独立董事制度变迁前后各一期,截面单元为2001年规定出台前无独立董事的公司。

令ADRit表示i公司第t年的资产负债率,OUTt为虚拟变量,当公司有独立董事时取值1,否则取值为0,所以,对于两期的资产负债率,我们可以用模型表示为:

ADRit=β0+δ0OUTt+β1ADRi,t-1+ai+μit, (1)

ai表示非观测公司效应或公司固定效应,假设这些因素在这两年保持不变。为了消去这些因素的影响,使我们能够分析设立独立董事对公司资产负债率的影响,我们对两年的资产负债率取差分,得到下面的模型:

ΔADRit=δ0+ΔADRi,t-1+Δμi(2)

因此,分析设立独立董事制度对公司资产负债率的影响,只需求出公式(2)的常数项δ0并进行显着性检验即可。

(二)实证检验

为了检验独立董事对企业负债水平的影响,我们选择了深市在2001年没有独立董事的公司作为对照期进行分析,2006年作为分析期,之所以选择2001年和2006年进行对比分析,是因为2001年是公司可以自主选择董事会结构的最后一年,而2006年是制度执行四年后的年份,独立董事的作用能够较好地发挥。由于差分模型中自变量为ΔADRi,t-1,我们还需选择2000年的资产负债率做对比。剔除金融类公司和数据不完整公司后用四分位法消除特殊数据,得到247个公司作为研究样本,数据来源为香港大学中国金融研究中心和国泰安信息技术公司合作开发的CSMAR财务年报数据库和中国上市公司治理结构研究数据库。

1. 配对样本检验

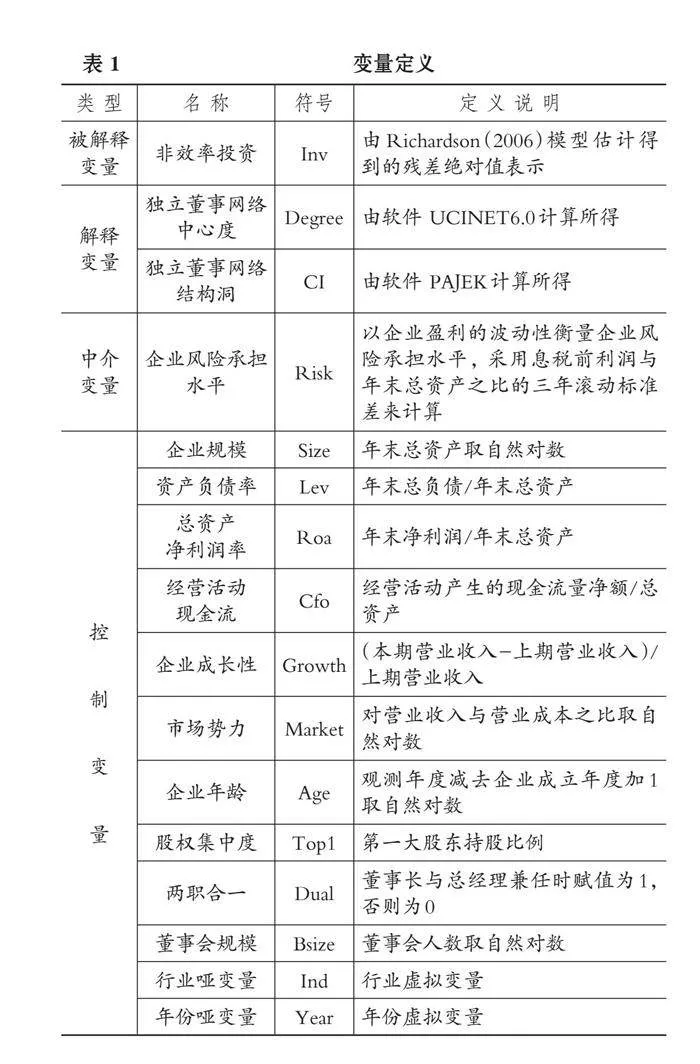

从表1可以看出,2001年董事会中不包含独立董事的情况下,样本公司资产负债率的均值为46.65%,标准差为17.70%,而按照规定在董事会中包含三分之一独立董事后,资产负债率均值增加为56.81%,标准差降为8.68%。在表2中,配对样本检验的t统计量的检验值p=0.00<0.05,所以可以得出两期资产负债率的均值差异异于零的结论。

2.回归分析

利用2000年、2001年和2006年的资产负债率数据,我们对模型2进行了分析,表3与表4就是该模型的回归统计结果。从表3中我们可以看出,R值为0.861,调整后的R2也达到0.740,说明该模型拟合较好,表4中常数项的t统计量的p值(t的显着性概率)为0.000,由于p=0.00<0.05,所以常数项的T检验通过,即常数项显着异于0,回到模型1中可解释为独立董事的有无与公司资产负债率显着相关。

四、独立董事对公司负债水平影响的进一步分析

由上述模型及实证检验可以看出,独立董事的有无对公司负债水平有显着影响,那么,是否可得出独立董事在董事会中的比例与公司资产负债率显着相关的结论呢,我们需要进一步的检验。

(一)自发选择独立董事公司独立董事比例与资产负债率相关性的分析

为了分析自发性选择独立董事公司独立董事与资产负债率的相关性,我们首先选择2001年深、沪两市已建立独立董事制度的公司进行研究,除去金融公司和资料短缺的公司,共得到71家样本公司,将独立董事比例与资产负债率进行简单相关性分析,得出结果如表5所示。由该相关系数表可以看出,虽然相关系数为0.173,但在5%的显着水平下,t统计量的显着性概率p=0.150>0.05,即相关系数与0没有显着差异,也就是说,在自发选择独立董事阶段,独立董事比例与资产负债率并不显着相关,独立董事在负债水平的提高上没有发挥很大作用。

(二) 强制性变迁前提下独立董事比例与资产负债率相关性分析

2001年后,我国证监委对上市公司独立董事制度做了强制性规定,要求董事会中独立董事达到三分之一,到2006年,上市公司董事会基本按照国家证监委的规定选聘了独立董事,我们继续用前面检验模型2样本对2006年独立董事与公司资产负债率的相关性进行检验,看二者之间是否显着相关,结果如表6所示。由该相关系数表可以看出,t统计量的显着性概率p=0.012<0.05,因此在5%显着性水平下,该相关系数与0有显着差异,及独立董事与资产负债率显着相关,独立董事有利于提高公司负债水平。

五、研究结论与启示

独立董事公司作为治理结构重要组成部分,一直受到理论界和实务界的密切关注,独立董事在董事会中的地位、与其他治理措施的关系以及与对公司绩效的影响一直是研究的重点,但并没有得出一致的结论。我国独立董事制度经历了上世纪九十年代初的自主选择到2001年规定的强制变迁,本文运用配对样本差分模型,就独立董事对公司资产负债率的影响进行了分析,得出以下结论:

首先,强制性制度变迁对独立董事在公司治理中作用的发挥起着显着作用,在本文中主要表现为独立董事的存在有利于公司选择更能降低代理成本、提高所有者权益的负债水平,有利于解决我国上市公司存在的过分强调股权筹资的问题,这个结果是通过对样本公司无独立董事的2001年的数据和国家证监委规定发布后2006年的数据的差分分析得出的。

其次,在本文中,2001年有独立董事的公司独立董事比例和资产负债率相关性不显着,而2001年无独立董事的公司在强制性变迁后的2006年,独立董事比例与资产负债率显着相关。关于独立董事在董事会中比例与资产负债率的关系,不同的时期、不同的公司得出的结果不同,因此并不能无条件地做出独立董事比例与资产负债率正相关的结论。分析原因,有可能是在自主选择独立董事的前提下,对独立董事在董事会中的人数、比例都没有做出硬性规定,影响了独立董事在公司治理中作用的发挥。因此可知,在特定条件下,强制性的制度变迁有利于独立董事发挥作用,提高公司治理水平。

参考文献:

[1] Uzun H, Szewczyk S H, Varma R. Board composition and corporate fraud[J].Financial Analysts Journal,2004(6):33-43.

[2] Fama E F, Jensen M C. Separation of ownership and control [J].Journal of Law and Ecnomics,1983(26):301-325.

[3] Mcnulty T, Pettigrew A. The contribution, power and Influence of Parttime board member[J].Corporate Governance:An International Rewiew,1996(4):160-179.

[4] Nicholson G J, Kiel G C. Breakthrough board performance: how to harness your boards intellectual capital [J].Corporate governance,2004(4):5-23.

[5] Lee Yung sheng, Rosenstein S, Wyatt J G. The value of financial outside directors on corporate boards[J].International Review of Economics and Finance,1999(8):421-431.

[6] Cotter J F, Zenner M. How managerial wealth affects the tender offer process[J].Journal of financial economics,1994(35):63-97.

[7]Pearce J A, Zahra S A. Board composition from a strategic contingency perspective[J].Journal of management studies,1992(29)411-439.

[8] Salancik G K. Commitment and control of organizational behavior and belief[M].New Directions in Organizational Behavior,1997:1-54.

[9] Pedersen T, and Thomsen S. Europeanpatterns of corporate ownership:a twelve-country study[J].Journalof international Business Studies,1997:290-309.

[10] 汪辉.上市公司债务融资、公司治理与市场价值[J].经济研究,2003(8):28-35.

责任编辑、校对:李斌泉

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文