杜雯翠

(北京大学经济学院,北京 100871)

一、引 言在中国经济持续发展的同时,一些污染产业也以产业梯度转移的名义,由发达地区向落后地区,由城市向农村迁徙。摆在地方决策者们面前的选择是:要温饱,还是要环保?这些高污染高耗能企业迁入后,极大地推动了地方经济发展,解决了落后地区的就业,增加了当地居民的收入,但同时也深深伤害了当地脆弱的生态自然环境。但不少欠发达地区为了带动当地经济增长,无视环境面临的巨大危险。原国家保护局的生态状况调查表明,西部9个省区生态破坏造成的直接经济损失就占当地GDP的13%,相当于甘肃和青海两个省GDP的总和。近年来中西部在承接东部产业转移过程中,环境污染事件时有发生:2009年,陕西凤阳县615名儿童血铅超标事件源于当地的一家招商引资企业;2010年,贵州省195名工人被确诊为矽肺病,罪魁祸首就是当地政府1999年从湖南省引进的企业。可见,要温饱还是要环保是人们在收入与健康之间做出的权衡,也是在长期利益与短期利益之间做出的选择。选择温饱,可以在短期内增加收入,但却付出了巨大的环境代价,由此造成的损失不比获得的收入少。选择环保,尽管没能利用产业转移实现经济快速增长,却能保持良好的生态环境,为经济增长积蓄资本。因此,污染排放与劳动者收入之间的关系是双向的。一方面,经济发展在带来污染排放的同时增加了劳动者收入。另一方面,劳动者收入也会对污染排放产生作用,劳动者在收入与污染之间做出权衡。当收入水平较低时,劳动者为了获得更高的收入,宁愿承担污染排放带来的风险;当收入水平较高时,劳动者对污染的容忍程度下降,出现避邻现象(Not In My Back Yard),环境保护意识的增强使得一些高污染项目无法获批,进而降低了污染排放。后者即为劳动收入对污染排放的作用途径,反映了劳动者在温饱与环保的权衡中的弱势。在产业梯度转移和生态文明建设积极开展的当今中国,各地区究竟如何在温饱与环保间做出选择,其权衡行为在“十五”与“十一五”期间又有何差异?论文以2001-2010年我国30个省份的面板数据为研究样本,利用联立方程模型估计污染排放与劳动收入的双向关系,检验各地区在温饱与环保间的权衡结果,比较这种权衡在我国东、中、西部地区的差异,以及在“十五”与“十一五”期间的区别。论文结构安排如下:第二部分文献综述,总结并评价关于环境保护与就业、工资、劳动生产率的现有研究;第三部分模型、变量与样本,设定经验模型、定义变量,说明样本来源;第四部分实证分析,利用3SLS估计联立方程模型,检验污染排放与劳动收入的双向关系;第五部分结论与启示。

二、文献综述关于环境与就业的研究兴始于20世纪90年代,之前的相关研究侧重于环保对经济发展的作用,忽略了环保对就业等民生问题的影响[1]。早期研究认为,环保会对就业产生负面影响[2]。不过,随着环保产业的快速发展,环保产业创造就业的作用日益显着[3],相应,对环保与就业关系的判断也发生了变化。一些研究认为,环保和就业并不是权衡(tradeoff)的关系,环保在改善环境的同时,还能创造就业。Meyer[4]检验了 1973-1989年美国50个州的环境规制对就业的作用,发现越是环境规制严格的州,其就业水平越高。Templet[5]通过路易斯安那州(Louisiana)的案例分析,证明就业随着污染排放的降低而增加。Repetto[6]同样认为,环境保护并没有损害企业竞争力,也没有减少就业机会。Morgenstern etc.[7]检验了造纸业、塑料制品业、石油萃取业和钢铁行业的环境投入与就业的关系,发现环境支出对就业并没有产生显着影响。Bezdek etc.[3]利用美国6个州的数据,检验了环境保护与就业之间的关系,认为两者的关系是十分复杂的,环境保护可能增加就业机会,也可能减少就业岗位。陆旸[2]在VAR模型的基础上,模拟了中国的就业双重红利问题,发现我国与发达国家的经验事实不同,难以在短期内获得就业的“双重红利”。陈媛媛[8]采用2001-2007年中国25个行业的面板数据检验了环境规制与就业的关系,研究发现,环境规制的加强会促进就业上升,越是污染密集型的重化工行业,环境规制加强所引致的就业机会相对较大。张平淡等[9]利用两阶段GMM估计方法,检验了2003-2010年中国30个地区环保投资对就业规模和就业结构的影响。研究发现,环保投资不仅能对就业规模产生带动作用,还能改善就业结构,提高第三产业就业比重。Hanna[10]利用1980-1990 年英国 6 个州的数据,检验了污染排放、房价与劳动收入之间的关系,发现污染排放的增加会引起房价和工资的降低。杨俊和盛鹏飞[11]利用中国1991-2010年省级面板数据进行实证研究,发现在污染水平较低时,污染增加有利于劳动生产率的提高,而当污染水平较高时,污染会对劳动生产率产生显着的抑制效应。综上,目前对环境与劳动者关系的研究主要集中讨论环境保护和污染排放对就业数量的影响,较少关注污染排放与工资的关系。尽管Hanna对污染排放与劳动者收入进行了初步探讨,但由于研究重点在于污染排放与房价的关系,对污染排放与工资的讨论并不深入,在控制变量选取上也存在一些缺陷,本研究试图弥补这些缺陷。

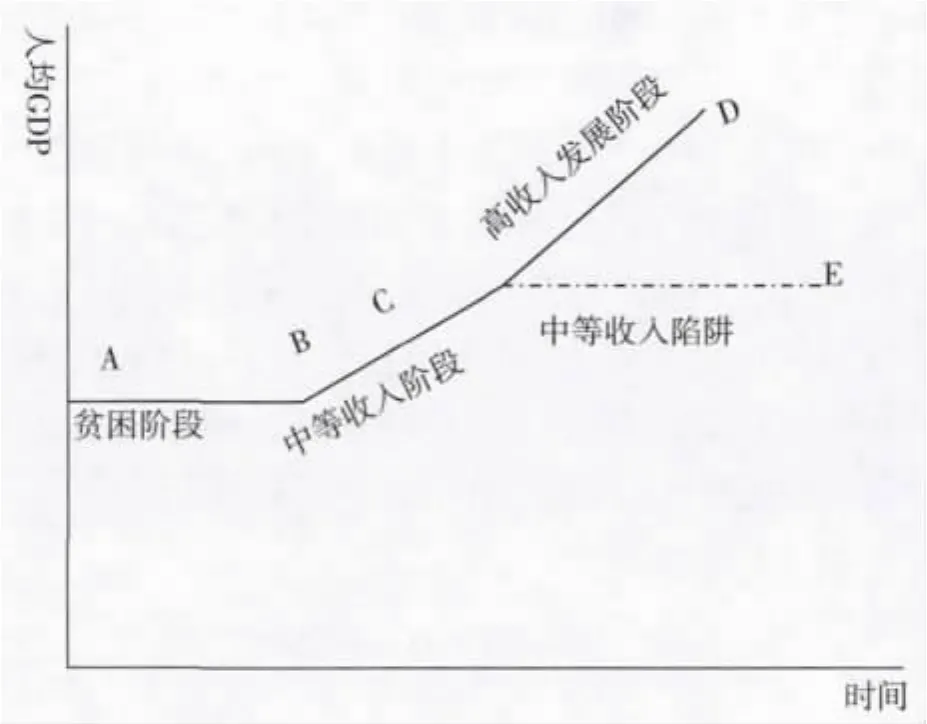

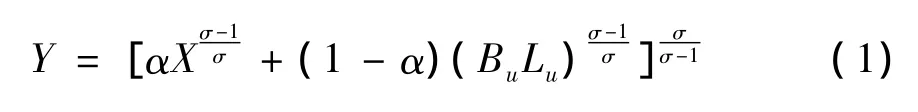

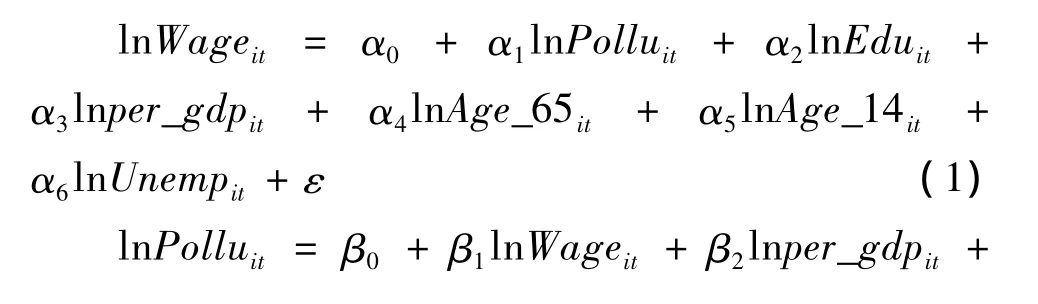

三、模型、变量与样本基于以上文献综述,污染排放与劳动者收入呈双向关系。一方面,污染排放代表燃烧,燃烧带来增长,经济增长则进一步提高收入水平。另一方面,劳动者会在污染排放与收入水平之间做出权衡,当收入水平相对较低时,为了获得更高的收入,劳动者会容忍污染排放;当收入水平相对较高时,劳动者对环境质量的要求逐步提升,对污染排放的容忍程度也会相应降低,环保意识的加强在一定程度上抵制了污染项目。利用联立方程模型检验污染排放与劳动收入之间的关系,模型设定如下:

模型(1)检验污染排放对劳动收入的作用,模型(2)检验劳动收入对污染排放的作用,内生变量包括劳动收入(Wage)和污染排放(Pollu),其余变量为外生变量。外生变量的选取依据为,模型(1)中的教育水平(Edu)既代表人力资本水平,又反映了因劳动生产率变化引起的劳动力需求变动(Hanna,2007)。65岁及以上的老年比例(Age_65)、14岁及以下的儿童比例(Age_14)和失业率(Unemp)分别反映了劳动力市场的供给和需求状况。模型(2)中的一产就业比例(First_emp)反映了该地区对农业的依赖,进而反映了经济对自然环境的要求。环保投资(Envi_invest)反映了对污染排放的治理效果。

其中,劳动收入(Wage)用城镇单位就业人员平均工资表示,单位:元;污染排放(Pollu)用工业废水(Water)、工业烟尘(Smoke)、工业SO2(SO2)和工业废气(Gas)等四种污染物的排放总量表示,工业废气的单位是亿标立方米,其余污染物的单位是万吨;教育水平(Edu)用地区大专以上学历人口比例表示;人均GDP(per_gdp)用GDP与总人口的比值表示,单位:元 /人;65岁及以上的老年比例(Age_65)用65岁及以上的老年占总人口的比例表示;14岁及以下的儿童比例(Age_14)用14岁及以下的儿童占总人口的比例表示;失业率(Unemp)用城镇登记失业率表示;一产就业比例(First_emp)用第一产业就业人数占就业总人数的比例表示;环保投资(Envi_invest)用工业污染源治理投资总额表示,单位:万元;技术水平(R&D)用技术市场成交额表示,单位:万元。

由于模型设定中可能忽略其他影响劳动收入和污染排放的因素,而这些因素与其他变量又是相关的,进而产生内生性问题。本研究采用如下两种方法对内生性加以控制:第一,所有变量均采用自然对数的形式,这样可以从某种程度上降低测量误差带来的回归偏误;第二,采用3SLS对联立方程进行回归。本研究收集了我国30个地区2001-2010年的相关变量(剔除西藏),最终样本为30个地区300个样本点,所有数据均来自历年的《中国统计年鉴》。

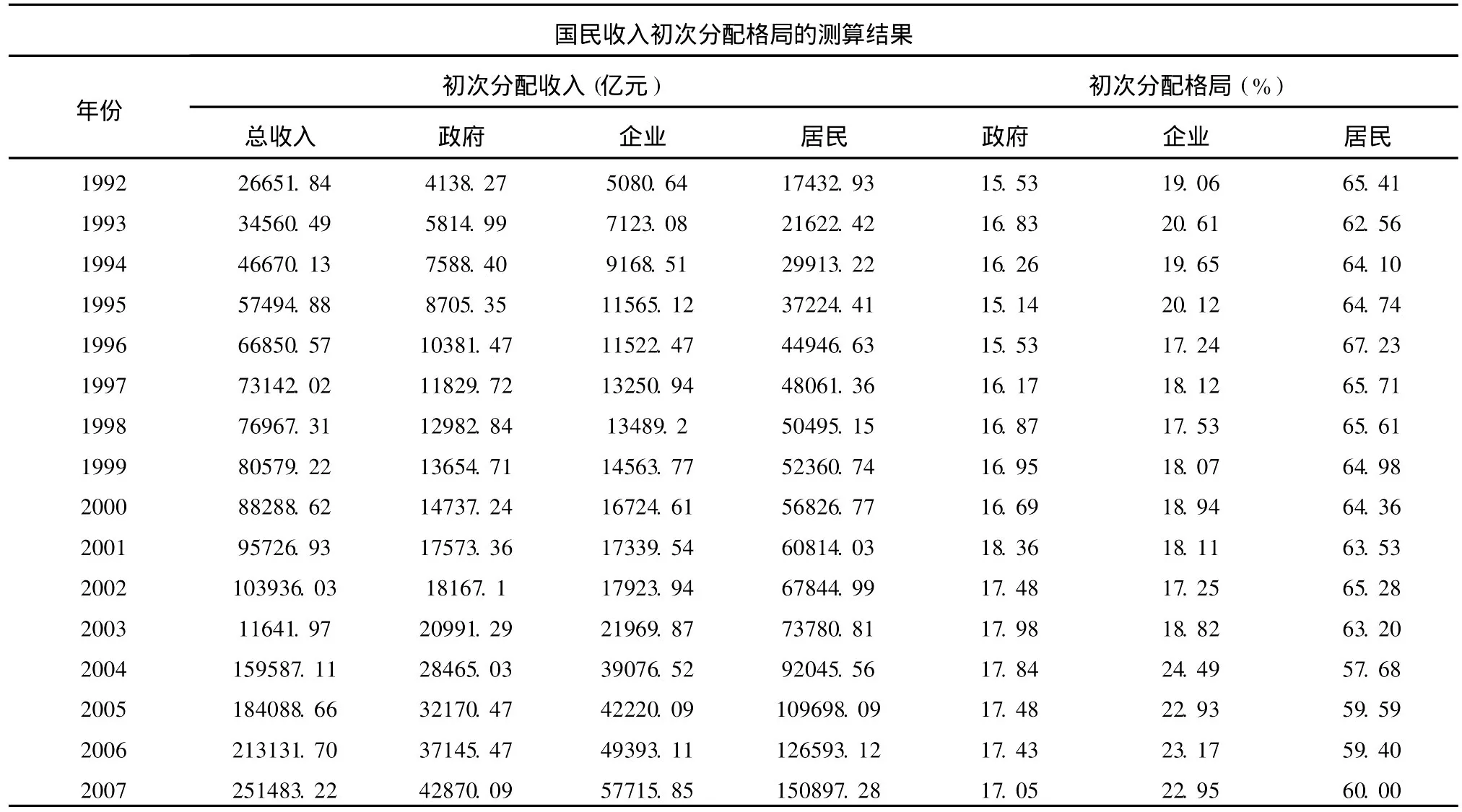

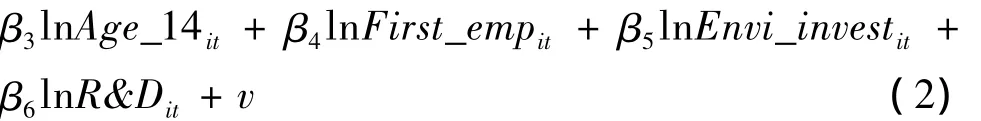

四、实证分析(一)描述性统计表1给出了主要变量的描述性统计。可以看出,2001-2010年,各地平均劳动收入为2.1万元,最大值(6.6万元)是最小值(0.8万元)的8倍多。各地区污染排放情况也存在很大差异,工业废水(Water)排放量的最大值出现在2005年的江苏省(296318万吨),是废水排放量最小值(2003年的青海)的85倍多。工业烟尘(Smoke)排放量的最大值出现在2005年的山西(91万吨),是烟尘排放量最小值(2010年的海南)的140倍。工业SO2(SO2)排放量的最大值出现在2005年的山东(171.5万吨),是SO2排放量最小值(2001年的海南)的近89倍。工业废气(Gas)排放量的最大值出现在2010年的河北(56324亿标立方米),是烟尘排放量最小值(2001年的海南)的112倍。

表1 主要变量的描述性统计

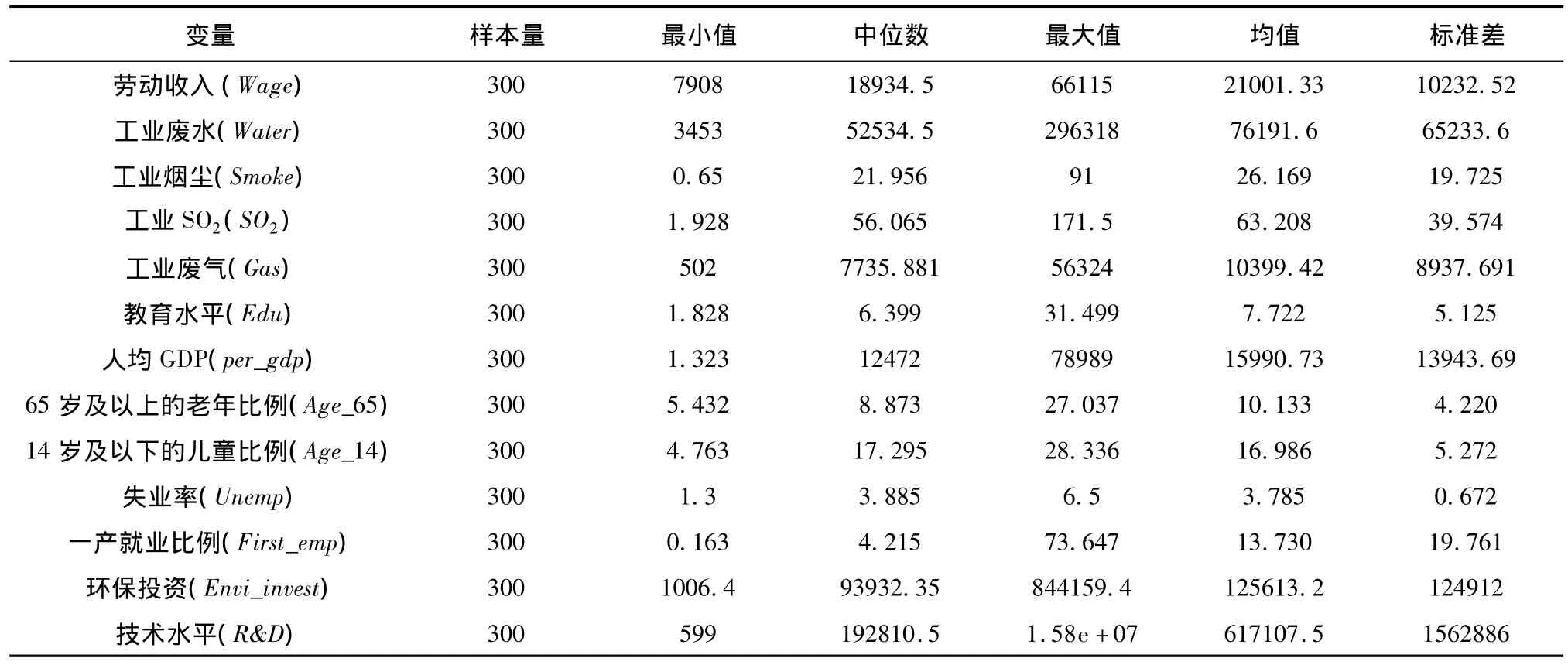

(二)回归分析表2为联立方程模型的回归结果,第1、2列用工业废水表征污染排放(Pollu),第3、4列用工业烟尘表征污染排放(Pollu),第5、6列用工业SO2表征污染排放(Pollu),第7、8列用工业废气表征污染排放(Pollu)。

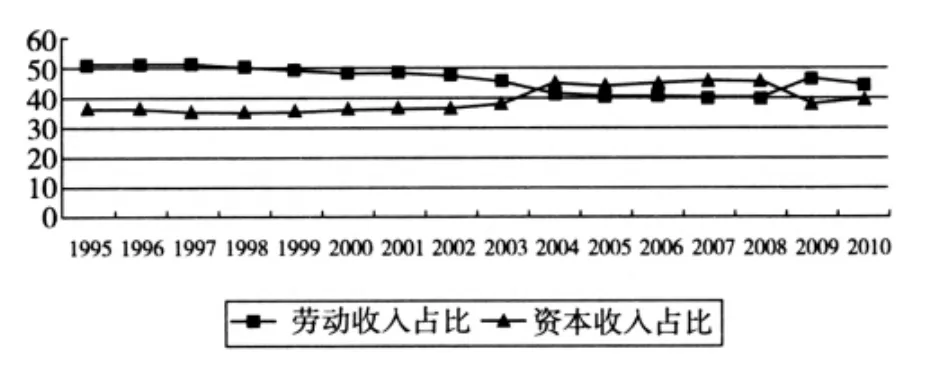

在劳动收入模型(1)中,污染排放(Pollu)的估计系数均显着为正,表明污染排放量越多,劳动收入越高,说明污染企业的发展能够增加当地居民的工资收入。教育水平(Edu)的估计系数显着为正,表明教育水平越高,工资收入越多,从实证角度证明了人力资本理论。人均GDP(per_gdp)的估计系数均显着为负,表明随着人均GDP的提高,劳动收入在逐渐下降。65岁及以上的老年比例(Age_65)的估计系数在不同污染物的回归结果中是不同的,在以工业烟尘和工业废气表征污染排放的回归模型中,65岁及以上的老年比例(Age_65)的估计系数显着为正,表明人口老龄化程度越高,劳动力供给越少,劳动者收入越多,这种影响在工业废水和工业SO2的回归中并未显现。14岁及以下的儿童比例(Age_14)的估计系数在工业SO2、工业烟尘和工业废气的回归模型中是显着为正的,在工业废水的回归中并不显着。65岁及以上的老年比例(Age_65)和14岁及以下的儿童比例(Age_14)的回归结果共同证明,劳动力供给越少,劳动者收入越高。失业率(Unemp)的估计系数在四种污染物的回归结果中均显着为负,表明失业率越高,劳动者收入越少。

在污染排放模型(2)中,劳动收入(Wage)的估计系数均显着为负,这一方面表明收入越高,对污染排放的容忍程度越低,劳动者对污染企业的抵制越强烈,污染排放越少。另一方面表明收入越低,对温饱的要求越急切,劳动者对污染企业的容忍程度越高,很可能用环保换温饱,造成当地污染排放量的增加。人均GDP(per_gdp)的估计系数均显着为负,表明随着人均GDP的提高,污染排放会逐渐降低,这与环境库兹涅茨曲线(EKC)的研究结论是一致的。14岁及以下的儿童比例(Age_14)的估计系数仅在工业SO2的回归中是显着为正的,但显着性水平仅为0.1,在其他回归中均不显着,表明劳动力供给对污染排放的作用并不明显。一产就业比例(First_emp)的估计系数在工业废水、工业SO2和工业废气的回归中显着为负,表明第一产业在经济发展中的地位越高,对环境质量的要求越高,污染排放越少,与Hanna[10]的研究结论一致。第一产业对环境质量的这种要求在工业烟尘的回归中并未显现。环保投资(Envi_invest)的估计系数均显着为正,表明环保投资越多,污染排放反而越多。这可能因为,变量环保投资使用工业污染源治理投资表征,工业污染源治理投资指的是为降低工业生产中的污染排放而建立的污染处理场所和设施。尽管治污设施能够及时处理已经排放出来的污染物,但设施的生产本身还要消耗资源、燃烧能源、排放污染。技术水平(R&D)的估计系数仅在工业废水的回归结果中显着为正,表明生产技术水平越高,产量越高,污染排放越多,这与申萌等[12]的研究结论是一致的。不过,这一结果在工业烟尘、工业SO2和工业废气的回归中并不成立,表明目前生产技术水平的提高伴随着资源使用效率的提高,不过这主要表现为水资源消耗强度的下降,对化石能源的影响不大。

综合表2中模型(1)和模型(2)的回归结果,可以看出,污染排放与工资之间的关系是双向的。第一,在劳动收入模型中,污染排放的估计系数显着为正,即污染排放越多,越有利于当地劳动者收入水平的提高。这是因为,污染排放意味着燃烧,燃烧在一定程度上代表经济发展,经济发展提高了劳动收入。第二,在污染排放模型中,劳动者收入的估计系数显着为负,即劳动者收入越高,污染排放越少,劳动者收入越低,污染排放越多。这证明劳动者在工资与污染之间做出权衡,当收入水平较高时,劳动者对污染排放的容忍程度降低,不会用污染换收入;当收入水平较低时,劳动者对污染排放的容忍程度较高,宁愿忍受污染,用污染换收入。这个结果证明了劳动者在收入与环境之间尴尬的抉择。越是经济水平高的发达地区,越注重经济发展的清洁度。这些地区往往通过优化产业结构、淘汰落后产能、转移污染产业等方式转变经济发展方式,变粗放式发展为集约式增长。另一方面,经济发达地区有一定的资金积累,有能力开发新能源以减少对化石能源的使用,提高技术水平以降低生产过程中的污染排放,加大环保投资力度以消除已经生产出来的污染物,从源头预防、过程控制和末端治理等环境降低污染排放。在减少污染排放量与增加污染削减量的共同作用下,高收入地区的经济增长方式变得更加绿色化。相比之下,劳动者收入较低的欠发达地区,尽管环境禀赋较好,但急于加快经济增长,缩小与发达地区的收入差距,在发达地区淘汰落后产能,转移高污染高耗能产业的同时,纷纷争取这些转移产业的落户。对这些落后产能的承接无疑会带来欠发达地区生态环境的破坏,但为了实现快速发展,欠发达地区不得不放弃环保,走上先污染后治理的老路。

?

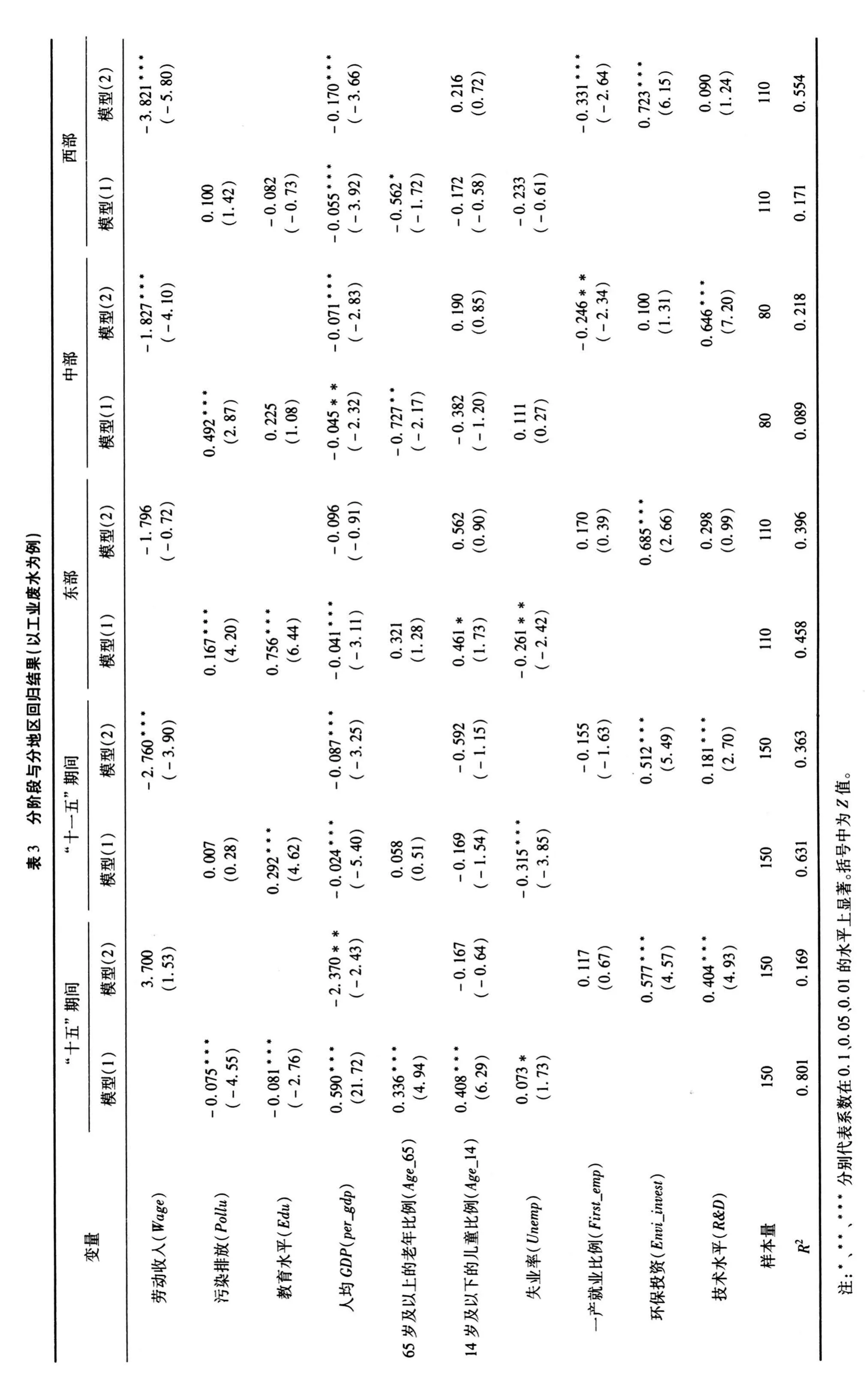

自1953年以来,我国在经济发展战略制定方面一直采用五年规划的方式,对全国重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等做出规划。2001-2010年经历了“十五”规划和“十一五”规划两个重要阶段,从“十五”到“十一五”,环境规制愈加严苛,环保投资逐年增加。为了比较这两个阶段污染排放与劳动收入的双向关系,表3以工业废水为例,检验了两个时间段内的联立方程模型。由表3可知,在“十五”期间的劳动收入模型(1)中,污染排放(Pollu)的估计系数均显着为负,表明污染排放越多,劳动收入越低。这与表2的回归结果恰恰相反,说明“十五”期间,尽管污染排放总量增加,但并没有带来人民收入的提高。出现这种结果的原因可能在于,“十五”期间仍未实现经济发展方式转变,在大量燃烧能源、大批产生污染的同时,并未带来收入水平的提高。其他变量的回归结果与表2基本一致。在“十五”期间的污染排放模型(2)中,劳动收入(Wage)的估计系数均不显着,表明2001-2005年期间,工资与污染排放之间的权衡关系并不突出。这一方面源于污染排放的增加并没有带来劳动者收入的提高,另一方面源于中国东中西部的产业梯度转移尚未开始。“十一五”期间,在劳动收入模型(1)中,污染排放(Pollu)的估计系数均不显着。在污染排放模型(2)中,劳动收入(Wage)的估计系数均显着为负,再次验证了劳动收入与污染排放之间的权衡关系。对工业烟尘、工业SO2和工业废气的回归结果与此基本一致,由于篇幅限制,结果并未列示。由表3的回归结果可以看出,与“十五”相比,“十一五”期间劳动者弱势的情况更为突出,劳动者收入与污染排放的权衡关系变得显着。可见,如何破解劳动者收入与污染排放之间的权衡关系是“十二五”期间欠发达地区政府面临的紧要问题。

我国东中西部地区的发展十分不平衡,当西部地区经济发展水平远远落后于东部地区时,还要面临东部地区在发展之初忽视掉的资源环境约束问题。为了比较东中西部在权衡经济与环境两个问题时有何不同,表3以工业废水为例,检验了东中西部地区的联立方程模型。由表3可知,在东部地区的回归中,模型(1)中污染排放(Pollu)的估计系数显着为正,表明污染排放的增加带来了东部地区劳动收入的提高。模型(2)中劳动收入(Wage)的估计系数均不显着,表明东部地区不存在工资与污染的权衡。在中部地区的回归中,模型(1)中污染排放(Pollu)的估计系数显着为正,表明污染排放的增加带来了中部地区劳动收入的提高。模型(2)中劳动收入(Wage)的估计系数显着为负,证明了中部地区劳动收入与污染排放之间的权衡关系。中部地区工业废气的回归结果与东部地区相同。在西部地区的回归中,模型(1)中污染排放(Pollu)的估计系数不显着,模型(2)中劳动收入(Wage)的估计系数显着为负,表明西部地区的污染排放并没有带来劳动收入的提高,劳动者在工资与污染之间做着权衡,说明西部地区为了增加劳动者收入,承接了来自发达地区的落后产能,但并未给西部地区带来收入增加。可以说,西部地区试图用环保换温饱,却既丢了环保,又没换来温饱。由表3的回归结果可以看出,东部地区不存在劳动收入与污染排放的权衡;中部地区的污染排放带来了劳动者收入的增加,劳动者也为此忍受着污染增加,用环保换温饱;西部地区也在用环保换温饱,与中部地区不同的是,西部地区在放弃环保的同时并没有获得温饱。对工业烟尘、工业SO2和工业废气的回归结果与此基本一致,由于篇幅限制,结果并未列示。

五、结论与启示随着国家西部大开发战略的逐步实施,中西部欠发达地区积极承接着来自东部和境外的产业转移。然而,东部地区向中西部地区的产业梯度转移不仅给中西部欠发达地区带来了经济发展,还使欠发达地区的劳动者不得不面对环保与温饱的权衡:当劳动收入水平较低时,为了获得更高的收入,劳动者宁愿承担产业转移带来的污染排放;当劳动收入较高时,劳动者对污染排放的容忍度下降,对环境质量的要求提高,公民通过一系列正式与非正式渠道表达自己对改善环境质量的强烈意愿,这在一定程度上阻止了一些高污染高耗能项目的上马与建设,降低了污染排放。

?

论文构建了反映劳动者收入与污染排放关系的联立方程模型,并利用3SLS检验了2001-2010年我国30个地区的劳动者收入与污染排放的双向关系。研究发现,污染排放与工资之间的关系是双向的:一方面,污染排放越多,劳动者收入越高,这是因为污染意味燃烧,燃烧带来发展,经济发展提高了劳动者收入。另一方面,劳动者收入与污染排放呈负相关关系,即劳动者收入越高,当地污染排放越少,劳动者收入越低,当地污染排放越多。可见,劳动者在工资与污染之间做出权衡,当收入水平较高时,劳动者对污染排放的容忍程度降低,不会用污染换收入;当收入水平较低时,劳动者对污染排放的容忍程度较高,宁愿忍受污染,愿意用污染换收入。另外,与“十五”相比,“十一五”期间用环保换温饱的情况更为突出。从区域角度看,东部地区不存在劳动收入污染排放的权衡;中部地区存在劳动收入与污染排放之间的权衡,且污染排放带来了中部地区劳动收入的提高;西部地区为了增加劳动者收入,承接了来自发达地区的落后产能,但并未给西部地区带来收入增加。换句话说,东部地区已经不存在用环保换温饱的问题,中部地区正在用环保换温饱,而西部地区失去了环保,却没有换来温饱。

综上,温饱与环保问题在不同地区的权衡是有差异的。东部地区的温饱问题已经解决,既不担心温饱,又有足够的资金提高生产技术、改进生产工艺,在既节能又环保的情况下实现收入增长。中西部地区则不同,纵然意识到环保的重要性,在温饱这一短期目标无法实现的前提下,也不得不放弃环保这一长期利益,用环保换温饱。这个结果是十分可怕的,因为这意味着越是经济水平相对落后的欠发达地区,对环保的保留价格越低,越倾向于用环保换温饱,这会导致发达地区与欠发达地区在经济与环境两个方面的两极分化,进入“经济不发达——用环保换温饱——环境被破坏——经济发展不持续”的恶性循环。产业转移固然是经济规律,但如果听任污染由发达地区向欠发达地区、由城市向农村不断迁徙,无疑将会扩大污染面积,丧失环境正义。因此,发达地区不应通过产业转移解决污染问题,欠发达地区也应有选择地承接发达地区的转移产业,只有这样才能从根本上解决发达地区的环境污染和欠发达地区的经济落后。

[1]Bliese J R.The great environment versus economy myth[M].Brownstone Policy Institute,New York,1999.

[2]陆旸.中国的绿色政策与就业:存在双重红利吗?[J].经济研究,2011(7):42-54.

[3]Bezdek R H,Wendling R M,Diperna P.Environmental protection,the economy and jobs:National and regional analyses [J].Journal of Environmental Management,2008,86:63-79.

[4]Meyer S S.Environmentalism and economic prosperity:Testing the environmental impact hypothesis[M].Massachusetts Institute of Technology Project on Environmental Policies and Policy,Cambridge,MA,1992.

[5]Templet P H.The positive relationship between Jobs,environment and economy[M].Spectrum of the Institute of Electrical and Electronics Engineers,1995.

[6]Repetto R.Jobs,competitiveness and environmental regulations:What are the real issues?[M].World Resources Institute,1995.

[7]Morgenstern R D,Pizer A M.Jhih-shyang shih Jobs versus the environment:An industry-level perspective[J].Journal of Environmental Economics and Management,2002,43:412-436.

[8]陈媛媛.行业环境管制对就业影响的经验研究:基于25个工业行业的实证分析[J].当代经济科学,2011,33(3):67-73.

[9]张平淡,谭玥宁,贾鑫.环保投资对就业规模和结构的影响[J].管理现代化,2012(5):16-17.

[10]Hanna B G.House values,incomes and industrial pollution[J].Journal of Environmental Economics and Management,2007(54):100-112.

[11]杨俊,盛鹏飞.环境污染对劳动生产率的影响研究[J].中国人口科学,2012(5):56-65.

[12]申萌,李凯杰,曲如晓.技术进步、经济增长与二氧化碳排放:理论和经验研究[J].世界经济,2012(7):83-100.