牛巴氏杆菌病是由巴氏杆菌感染引发的一种急性、热性、败血性传染性疾病,具有发病急,传播速度快,致死率高的特点,临床上巴氏杆菌病又被称为出血性败血症,主要表现为急性败血型、肺炎型、水肿型和其他慢性型等几种。西藏阿里地区札达县是一个典型的农牧大县牦牛养殖业,在当地的畜牧养殖结构中扮演着重要的角色牦牛养殖数量众多,是农牧民群众经济收益的重要来源。当前,随着牦牛养殖业不断向前推进和发展,养殖规模扩大背景之下以巴氏杆菌病为代表的传染性疾病在牧区广泛发生流行,由于很多农牧民群众对该类疾病的认知不足,不知道该采取哪些措施进行有效防控,防治措施不到位,导致了疫情大范围传播蔓延,甚至会出现周期性传播流行的趋势,对一个地区的牛养殖业造成了毁灭性打击。

一、札达县牛巴氏杆菌病病例探讨

近几年,在西藏阿里地区的札达县一个中型规模的牦牛养殖场当中出现了一类传染性疾病,临床上患病牛主要表现出高热、呼吸急促,并表现出急性肠胃炎,在发病两天内出现了一头病死牛。该类疾病先是在犊牛群体当中发生,随后向着整个群体快速传播蔓延,发病期间养殖户尝试使用了青霉素、链霉素等药物进行治疗,但病情并没有得到有效地控制,患病牛的数量呈现逐渐增加的趋势,并且死亡率进一步升高。兽医接到求助之后,到达养殖场对发病情况进行了进一步的总结和分析,可以发现该养殖场养殖较为混乱,在一个牛舍当中往往存在来源不同或者年龄不同的牛群,再加上环境污染较为严重,地面有大量粪便堆积,污水横流。养殖户采用放牧养殖和设施养殖相结合的方式,冷季主要补充少量的玉米粉和秸秆饲料,牦牛个体较为瘦弱生长发育不良,同时养殖户存在侥幸心理,并没有对牛群进行详细的疫苗免疫,只接种了重大传染性疾病,而牛巴氏杆菌病的免疫接种不到位。随即对病死牛进行了解剖观察,可以发现脏器组织出现不同程度的败血症症状,然后采集了病料进行了进一步的病原分离鉴定分离到巴氏杆菌病,由此可以判定巴氏杆菌病感染引发的传染性疾病,随即为养殖户制定了针对性紧急的治疗方案,短时间内控制了病情,避免损失进一步加大挽回了死亡率。

二、巴氏杆菌病的流行病学

1、巴氏杆菌病的病原学

牛巴氏杆菌病也称为牛出血性败血症,是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性传染病。该种细菌可以分为多个血清型,目前已知的血清型有A、B、C、D、E、F和G,不同的血清型可能引起不同的疾病,而且他们对宿主和疫苗的效果也有所不同。从形态特征来看,巴氏杆菌属于细小的球杆状细菌,革兰氏染色为阴性,在使用亚甲蓝或吉姆萨染色时可以观察到菌体两端浓染,中间着色浅,因此也被称为两极杆菌。病原可以在包括土壤、水体和动物的消化道等多种环境中生存,在健康牛的上呼吸道和上消化道中可能作为常在菌存在,当动物受到应激,如受冷、过劳、长途运输或饥饿等因素影响,导致动物抵抗力下降时细菌可能会大量繁殖产生毒素并引起疾病。巴氏杆菌对物理和化学因素的抵抗力相对较弱,普通消毒药物常用浓度如1%火碱或2%来苏儿溶液都能在很短时间内将其杀死。干燥后在2~3d内死亡,在血液和粪便中能生存10d,在腐败的尸体中能生存1~3个月,在直射日光和高温下立即死亡。

2、巴氏杆菌病的致病机理

巴氏杆菌通过其表面的黏附素与宿主细胞结合,进一步侵入宿主细胞,繁殖生产过程中能够产生如磷脂酶、透明质酸酶和神经氨酸酶等多种侵袭性酶类,有助于细菌穿透宿主黏膜屏障,进入宿主组织。细菌进入宿主细胞后利用宿主细胞的营养物质进行生长和繁殖,在此过程中,细菌产生如内毒素、外毒素和蛋白毒素等多种毒素对宿主细胞造成损伤。同时大量巴氏杆菌在繁殖生长过程中能够引起宿主免疫系统的紊乱,细菌产生的毒素和代谢产物能够抑制宿主免疫细胞的活性,降低宿主免疫力,使疾病加重。同时,细菌繁殖过程中产生的毒素和酶类可导致宿主组织发生炎症、坏死和出血等病理损伤,加剧病情恶化,最终导致宿主死亡。

3、巴氏杆菌病的流行特点

牛巴氏杆菌病的传染源主要是带菌的牛、猪、鸡以及其他野生动物,病牛体内的巴氏杆菌可以通过排泄物、分泌物以及咳嗽、打喷嚏等方式释放到外界环境中,成为传染源。细菌主要通过呼吸道传播,即通过空气中的飞沫传播。此外,巴氏杆菌也可以通过接触传播,即健康牛接触到病牛的分泌物或排泄物,或者接触到被污染的饲料、饮水、工具等。所有牛都可能感染巴氏杆菌病,尤其是犊牛和免疫力较弱的牛。在养殖场内部环境拥挤、潮湿、通风不良以及不良的饲养管理条件都可能增加牛感染巴氏杆菌的风险。从发病季节来看牛巴氏杆菌病在春、夏和秋季较为多发,这些季节的温暖湿润气候有利于巴氏杆菌的生存和传播。

三、巴氏杆菌病的临床症状

牛巴氏杆菌病的潜伏期一般为2~5d,这意味着感染后大约2~5d内牛开始出现症状。通过对养殖场的发病情况进行进一步的观察,可以发现发病类型主要有急性败血型、肺炎型、水肿型和慢性型。急性败血型发病较急体温突然升高至40~42℃,脉搏加快,食欲减退或废绝,短时间内全身衰竭、被毛粗乱、鼻镜干燥、呼吸困难、黏膜发绀。从鼻腔当中流出带血泡沫,腹泻,粪便带血。发病牛通常在24h内因虚脱而死亡。肺炎型也是比较常见的类型,发病后主要表现为体温升高,出现呼吸困难,咽痛性干咳,鼻孔流出无色或带血泡沫。胸部叩诊呈浊音,听诊有支气管呼吸音或啰音,有时有胸摩擦音,严重时,病牛头颈前伸,张口伸舌,死于窒息。水肿型主要是病牛胸前及头颈水肿,严重者可能波及下腹,舌、眼高度肿胀,眼红肿、流泪、流涎。呼吸困难,皮肤和黏膜发绀,常因窒息或下痢虚脱而死。慢性型较少见通常是由急性型转变而来。病牛长期咳嗽,慢性腹泻,消瘦无力。

四、巴氏杆菌病的病理学变化

急性败血型病死牛解剖之后能够发现出现败血症的迹象,皮肤和黏膜的广泛青紫色,血液凝固不良,有时可见明显的溶血,实质性器官如肝、脾、肾等常出现肿大,质地变硬,表面可能有出血点,心包膜和胸膜可能出现纤维素性炎症,导致胸腔积液和心包积液。肺炎型主要病变位置集中在肺脏组织和周边,表现为纤维素性胸膜肺炎。肺叶实变,呈灰红色或灰黄色,质地变硬,肺泡间隔增宽,充满细胞和纤维素渗出物,胸膜表面可见纤维素性渗出物,严重时胸膜与肺组织粘连。水肿型典型特征性病变为组织水肿,尤其是皮下组织和淋巴结,水肿部位的皮肤变薄,呈苍白色或黄褐色,淋巴结肿大,切面多汁,颜色变浅。慢性型主要表现出慢性肺炎和心内膜炎,肺组织出现坏死和纤维化,肺泡结构破坏,有时还能够观察到心瓣膜出现赘生物,导致心脏瓣膜功能异常。

五、巴氏杆菌病的实验室诊断

1、病料涂片染色

从病牛的病变组织(如肺部、血液等)中取出适量样本,涂抹在载玻片上,并覆盖一个盖玻片,将涂片放入革兰氏染色剂(结晶紫)中,浸泡2~3min,用清水冲掉多余的染色剂,涂片放入碘液中,浸泡1~2min,用清水冲掉多余的碘液。然后涂片放入95%酒精中,浸泡10~20s,用清水冲掉多余的酒精,将涂片放入沙黄染色剂中,浸泡2~3min,用清水冲掉多余的染色剂,涂片放在干燥器中干燥,或自然晾干,在显微镜下观察涂片的染色结果。在显微镜下能够观察到革兰氏阴性染色的包装杆菌两端呈现卵圆形染色较为明显。

2、巴氏杆菌病病原分离

在实验操作之前应该采集病变组织或分泌物样本,准备好无菌拭子或接种环、血琼脂平板、酵母提取物琼脂平板、培养箱。使用无菌拭子或接种环采集病变组织或分泌物样本,将样本接种到血琼脂平板和酵母提取物琼脂平板上,划线接种,将平板放入培养箱当中,37℃条件下培养24~48h。可以观察到在血琼脂平板上形成圆形、凸起的菌落,菌落边缘光滑,呈淡灰色或灰白色,菌落周围常有β-溶血环。酵母提取物琼脂平板形成圆形、光滑、隆起的菌落,菌落呈乳白色或淡黄色,菌落表面常有皱褶或环状结构。将分离得到的病原转移到麦康凯琼脂平板上,细菌生长不良好,生长瘦弱,由此可以排除大肠杆菌感染引发的传染性疾病。随即将分离得到的病原进行了包括糖发酵试验、氧化酶试验、硫化氢试验等理化检测,可以发现分离得到的细菌发酵乳糖,产生硫化氢,氧化酶试验为阳性,凝集试验可观察到颗粒状凝集现象,免疫荧光抗体技术可在细胞膜上检测到特异性荧光。结合上述理化特征以及病原菌落形态特征,可以判定病原为巴氏杆菌。

六、巴氏杆菌病的治疗措施

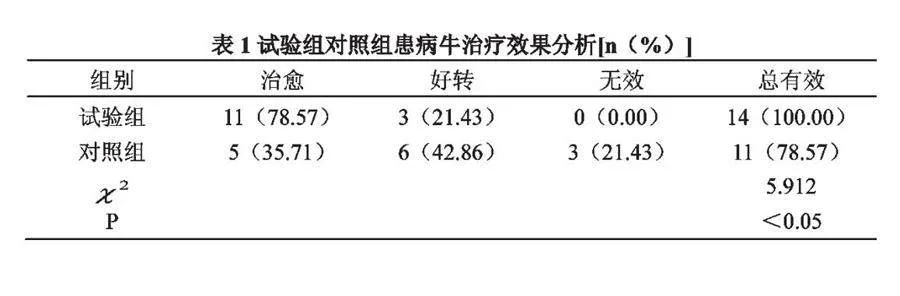

牦牛巴氏杆菌病具有发病的条件性,一旦出现患病病例,预示着养殖管理不到位,并且病原能够迅速顺着多种渠道向着整个群体快速传播蔓延,再加上该种疾病发病较为严重,传播速度相对较快,如果不能够及时采取措施进行治疗,短时间内会造成严重的死亡。所以在临床用药过程中应该做到规范用药,合理用药,首次用药加倍,确保有效抑制病原的繁殖生长缓和患病牛的临床症状。在临床用药过程中可以使用磺胺类药物进行肌肉注射,推荐使用磺胺间甲氧嘧啶钠注射液,使用剂量为0.33mL/kg·bw,每天2次,连续使用3d。在药物使用过程中要注意磺胺或者其代谢产物能够在尿液当中产生沉淀,首次用药加倍会导致尿酸盐沉积形成结晶,引发血尿或者肾小管堵塞,所以在临床用药过程中,可以搭配使用5%的碳酸氢钠注射液进行静脉注射,使用剂量为200~300mL,并且在用药期间让患病牛大量饮水。在使用抗生素进行治疗的同时,也需要联合患病牛的外在症状实施对症治疗,搭配使用5%的葡萄糖氯化钠注射液500mL,维生素C注射液80mL、20%的安钠咖注射液20mL,混合之后静脉注射,每天使用一次,连续使用3~5d。按照上述治疗方案对患病牛进行了为期9d的治疗,有90%的患病牛恢复健康,剩余患病牛因为病情严重治疗无效死亡,养殖场病情得到了很好控制。

七、牛巴氏杆菌病的预防措施

1、及时清除粪污等污染物,严格无害化处理

牛舍粪污等污染物的清理和无害化处置是预防牛巴氏杆菌病的重要措施之一,粪污等污染物的清理方案的制定需要考虑牛舍的大小、养殖密度、粪便积累的速度等因素。根据实际情况,制定合理的清理频率和清理方法。规模化养殖场推荐采用机械清粪,中小规模养殖场主要采用人工清粪或者结合使用的方式,要确保清理工具的清洁和消毒,避免交叉污染,一般坚持每天对养殖场的粪污进行清理。清理出的粪便等污染物,需要进行无害化处置。无害化处置的方法包括堆肥、发酵、焚烧等。其中堆肥化是一种常见的无害化处置方法,通过在一定温度和湿度条件下,利用微生物的作用将粪便等污染物分解转化为有机肥料。在进行堆肥过程中,要注意控制温度、湿度和通气条件,以确保微生物的正常生长和分解效果。

2、严格防疫期间的卫生消毒

牛巴氏杆菌病预防期间的环境清理与卫生消毒目标是消除或减少牛巴氏杆菌病病原体在环境中的存在,防止疾病传播。消毒之前应该结合养殖规模和疫病发生流行趋势,制定合理的消毒方案,使用有效的消毒剂(如过氧化氢、季铵盐)对牛舍、牛栏、饲槽、饮水器等设施进行定期消毒。消毒期间眼睛认识的老鼠、苍蝇等害虫可以携带牛巴氏杆菌病病原体,因此需要采取措施控制害虫。养殖场的患病牛应立即隔离,并对接触过的牛和环境进行消毒,每天消毒1次,连续使用7d,推荐使用2%的氢氧化钠溶液。病死牛应妥善处理,焚烧或深埋,并对处理区域进行消毒,工作人员在接触牛或牛舍后,应彻底洗手消毒。非必要人员和车辆应限制进出牛舍,以减少病原体引入的风险。一般情况下养殖场常规消毒,每周进行一次,每批次的牛群出栏之后进行一次大清理和大消毒,疫情发病期间应该坚持消毒1~2次/d,连续使用1周。消毒期间常用的消毒剂主要包括,过氧乙酸、次氯酸钠、氢氧化钠、生石灰、碘酊。其中过氧乙酸主要用于空气消毒物体表面消毒,空气消毒时通常按照1∶100的比例稀释过氧乙酸原液,将过氧乙酸原液放入耐热容器中加热,产生气体进行熏蒸,作用时间为1h。物体表面消毒使用0.2%~0.5%的浓度,通过喷雾、浸泡或擦拭的方式对牛舍内墙壁、地面、饲料槽等进行消毒,作用时间需30min以上。次氯酸钠和氢氧化钠主要用于物体和地面消毒,使用浓度通常为1%、2%~5%,生石灰主要用于地面干燥吸水处理,然后通过吸水之后产生的生石灰乳消灭环境当中的病原,达到很好的消毒效果,使用浓度一般控制在5%~10%。碘酊主要用于皮肤消毒,直接涂抹于皮肤表面对皮肤进行消毒。卫生消毒过程中应该确保使用的安全规范,消毒剂的使用浓度、作用时间和使用频率应根据具体产品和现场情况按照说明书或专业指导进行调整,消毒剂使用后彻底冲洗干净,避免对牛只和环境造成伤害。

3、牛巴氏杆菌病疫苗免疫接种

疫苗免疫接种是防范牛巴氏杆菌病发生流行的最有效措施,目前在市场中的疫苗种类多种多样,常见的是牛巴氏杆菌病灭活疫苗,在疫苗免疫接种过程中,一定要小心仔细做到科学选择,对于正在发生疫情的养殖场,通过对疫情进行严格的处理,病死牛严格无害化淘汰之后,未发病的牛群推荐使用巴氏杆菌病灭活疫苗免疫接种每100kg以下的牛使用4mL,100kg以上的牛使用6mL,皮下或者肌肉注射,免疫期9个月。同时也需要严格落实每年春秋两季的集中免疫接种制度,通常选择在每年的3~4月份和10~11月份分别进行一次额外的免疫接种。在疫苗免疫接种过程中,一定要小心仔细使用之前恢复到室温,充分摇匀,并做局部消毒处理,每头牛使用一个灭菌针头。

(作者单位:859600西藏阿里地区札达县农业农村和科技水利局(农牧业综合服务管理中心))