黄瓜作为我国重要的保护地蔬菜作物,其周年生产对农民增收具有重要意义。缓苗期作为黄瓜生长发育的初始阶段,对整个生长周期具有重要影响。近年来,随着设施栽培技术的不断发展,缓苗期管理已成为提高黄瓜产量和品质的关键所在。然而,由于气候变化加剧,环境因素复杂多变,缓苗期管理面临诸多挑战。如何科学调控环境因素,优化栽培措施,实现黄瓜缓苗期的精细化管理,成为当前亟待解决的问题。本文旨在总结黄瓜缓苗期管理的关键技术要点,为生产实践提供理论指导。

一、黄瓜缓苗期的特点

黄瓜缓苗期是指黄瓜从定植后返苗期到植株生长势逐渐恢复,但还未完全表现出品种最佳特性的阶段。这一时期,黄瓜根系恢复生长,植株逐渐适应棚内新的生长环境。缓苗期一般从黄瓜返苗后一直持续到植株长到5-7片叶,约需7-10天。期间植株表现出明显的生理特征:新根系开始分化生长,老根系逐渐褐化;叶片生长缓慢,新叶展开速度减缓;茎秆生长势减弱,节间长度缩短。缓苗期植株对环境适应性较差,生理代谢能力下降。根系吸收能力减弱导致地上部供水不足,植株易出现短暂萎蔫现象,特别是在中午高温时段表现明显。此阶段植株抗逆性较差,对温度、湿度、光照等环境因素变化特别敏感。同时,由于根系未完全恢复,对肥料的吸收转化能力也相对较弱。

二、温度控制

1、适宜温度控制

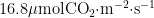

黄瓜缓苗期温度管理对植株恢复生长起着决定性作用,温度过高易造成植株徒长,温度过低则影响根系发育。文章以辽宁中部地区春季保护地黄瓜种植为例,白天温度应严格控制在 的范围内,这一温度区间能够最大程度地促进植株叶片光合作用的进行,同时有利于水分和养分在植株体内的运转与分配。在晴日上午,当棚内温度维持在 2 8 -3 2 ‰ 时,植株光合速率可达到

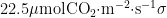

的范围内,这一温度区间能够最大程度地促进植株叶片光合作用的进行,同时有利于水分和养分在植株体内的运转与分配。在晴日上午,当棚内温度维持在 2 8 -3 2 ‰ 时,植株光合速率可达到  的最高水平,充分保障了植株的物质生产能力。而在下午时段,应适时将温度降至 2 0 % 左右,这样可以有效避免光合产物的过度消耗,为植株积累充足的营养物质。夜间温度管理需要根据不同苗情采取差异化调控策略,对于出现徒长现象的苗株,应将夜温降至

的最高水平,充分保障了植株的物质生产能力。而在下午时段,应适时将温度降至 2 0 % 左右,这样可以有效避免光合产物的过度消耗,为植株积累充足的营养物质。夜间温度管理需要根据不同苗情采取差异化调控策略,对于出现徒长现象的苗株,应将夜温降至  ,通过低温胁迫来抑制徒长,促进茎秆坚实化;对于长势正常的健康苗,夜温维持在 1 5 % 左右最为适宜,既能维持植株正常的呼吸作用,又可避免营养物质的过度消耗;而对于生长势较弱的苗株,则需要将夜温提高到

,通过低温胁迫来抑制徒长,促进茎秆坚实化;对于长势正常的健康苗,夜温维持在 1 5 % 左右最为适宜,既能维持植株正常的呼吸作用,又可避免营养物质的过度消耗;而对于生长势较弱的苗株,则需要将夜温提高到  左右,借助较高的夜温来促进根系发育和养分吸收,增强植株体质。在阴天条件下,棚室温度以

左右,借助较高的夜温来促进根系发育和养分吸收,增强植株体质。在阴天条件下,棚室温度以  为宜,与当时的光照强度相匹配,确保植物光合作用与呼吸作用的平衡。在低温季节,重点是做好保温蓄热工作,晴日上午可适当将温度升至 3 2 % ,充分利用温室的结构特点储存热量,为夜间保温提供充足的热量基础,避免植株受冻害。

为宜,与当时的光照强度相匹配,确保植物光合作用与呼吸作用的平衡。在低温季节,重点是做好保温蓄热工作,晴日上午可适当将温度升至 3 2 % ,充分利用温室的结构特点储存热量,为夜间保温提供充足的热量基础,避免植株受冻害。

2、缓苗期温度变化的注意事项

温室黄瓜夜间温度变化呈现特定规律,这与温室的物理特性和热工性能密切相关。辽宁中部地区春季保护地黄瓜种植实践表明,关闭风口后棚内温度会经历一个先升高后降低的过程,持续到次日早晨日出时分。这种变化主要受温室蓄热和散热特性影响,监测数据显示,在寒冷季节覆盖保温被后,温室内气温会在短时间内升高  ,这是由于保温被阻隔了热量向外散失。据相关部门调查发现,普通日光温室夜间每小时降温速率约

,这是由于保温被阻隔了热量向外散失。据相关部门调查发现,普通日光温室夜间每小时降温速率约 ,到凌晨4-5点达到最低值。温度变化过程中需重点关注降温速率,过快的温度下降会引起植株生理失调。研究数据表明,当夜间温差超过

,到凌晨4-5点达到最低值。温度变化过程中需重点关注降温速率,过快的温度下降会引起植株生理失调。研究数据表明,当夜间温差超过  时,植株叶片含水量会降低 8 % - 1 2 % 影响次日光合效率。为减缓温度骤变,可在温室内设置多层保温设施,采用草帘与保温被结合使用的方式,既可以维持适宜温度,又能降低能源消耗。棚内布置蓄热水袋同样也是一种有效的措施,每平方米设置80-100L蓄热水袋,可使夜间温度降幅减少

时,植株叶片含水量会降低 8 % - 1 2 % 影响次日光合效率。为减缓温度骤变,可在温室内设置多层保温设施,采用草帘与保温被结合使用的方式,既可以维持适宜温度,又能降低能源消耗。棚内布置蓄热水袋同样也是一种有效的措施,每平方米设置80-100L蓄热水袋,可使夜间温度降幅减少

三、水分管理

黄瓜缓苗期水分管理直接影响植株的成活率和后期生长势。相关部门的试验数据显示,缓苗期土壤相对含水量维持在6 5 % - 7 5 % 时,黄瓜根系发育最为旺盛。缓苗前期应保持土壤适宜湿度,有助于新根系快速恢复生长,促进水分和养分吸收。田间实践表明,定植后的3-4天内,进行1次深度为 2 5 - 3 0 c m 的充分浇水,以确保适宜的土壤湿度。随着植株逐渐恢复生长,待长至4片叶时,应适度控制浇水量,引导根系向深层土壤扩展。辽宁中部地区春季大棚栽培黄瓜,由于气温回升较快,土壤水分蒸发量大,需结合植株长势和土壤情,适时补充水分。研究发现,缓苗期土壤水分过高容易诱发病害,影响根系呼吸,水分过低则会导致植株萎蔫,影响光合作用。浇水应选择在上午9点前完成,水温控制在 1 8 -2 0 ‰ ,严禁寒冷水直接浇灌。据长期生产实践总结,缓苗期采用沟灌方式较为适宜,既能保证均匀供水,又可避免茎基部积水,降低病害发生风险。浇水应注意掌握适宜水量,避免积水浸泡根茎部位。春季大棚黄瓜栽培,新栽植株易受低温影响,浇水后棚温多有下降,应及时关闭通风口保温。土壤含水量可采用手捏法判断,以土壤捏紧成团,手松开后易散开为宜。相关部门研究表明,采用合理的水分管理措施,可使缓苗期缩短1-2天,植株成活率提高 1 5 % 以上。

四、光照调节

光照是黄瓜生长发育的重要环境因素。相关部门设施栽培专家研究证实,黄瓜光饱和点在4-5万勒克斯之间,光补偿点约为1000-1500勒克斯。缓苗期光照管理应重点关注光强与温度的协调配合。春季辽宁中部地区日照时数逐渐增加,连续晴天时段上午棚内温度易升高,此时光照充足可将温度控制在 3 2 % 左右,促进光合作用。实验数据表明,在此温度下黄瓜叶片光合速率可达到  阴天光照不足时,应降低温度至

阴天光照不足时,应降低温度至 以下,减少呼吸消耗。研究发现,黄瓜光合作用最适温度为

以下,减少呼吸消耗。研究发现,黄瓜光合作用最适温度为 ,而呼吸作用最适温度达到

,而呼吸作用最适温度达到  ,因此温度管理需权衡光合作用与呼吸作用的平衡关系。紫外光对抑制黄瓜徒长具有重要作用,棚膜透光率达到 8 5 % 以上时效果最佳。缓苗期不提倡采用遮阳降温方式,以免影响植株恢复生长。春季弱光期,应及时清洗棚膜,保证透光率。大棚朝南坡屋面应注意清理积尘,提高透光性。棚室内应减少遮挡物,确保光照均匀分布。光照不足时可适当增加行距,减少株距,提高光能利用率。研究表明,缓苗期光照不足会导致植株徒长,降低茎秆机械强度。相关试验数据显示,缓苗期光照充足的植株,茎粗可比光照不足植株增加2 5 % - 3 0 % 。光照管理得当可使缓苗期植株茎秆粗壮,叶片深绿,为后期丰产奠定基础。

,因此温度管理需权衡光合作用与呼吸作用的平衡关系。紫外光对抑制黄瓜徒长具有重要作用,棚膜透光率达到 8 5 % 以上时效果最佳。缓苗期不提倡采用遮阳降温方式,以免影响植株恢复生长。春季弱光期,应及时清洗棚膜,保证透光率。大棚朝南坡屋面应注意清理积尘,提高透光性。棚室内应减少遮挡物,确保光照均匀分布。光照不足时可适当增加行距,减少株距,提高光能利用率。研究表明,缓苗期光照不足会导致植株徒长,降低茎秆机械强度。相关试验数据显示,缓苗期光照充足的植株,茎粗可比光照不足植株增加2 5 % - 3 0 % 。光照管理得当可使缓苗期植株茎秆粗壮,叶片深绿,为后期丰产奠定基础。

五、肥料施用

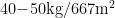

相关部门调查数据显示,缓苗期磷素供应不足会导致根系生长缓慢,影响植株成活率。定植前土壤应施入充分腐熟的有机肥  ,并配合速效磷肥

,并配合速效磷肥  作为底肥。土壤有效磷含量低于 1 0 m g / k g 时,植株易出现缺磷症状,表现为老叶发紫、新根生长迟缓。缓苗期植株对养分需求总量不大,但对氮、磷需求相对较高,钾肥需求量较低。研究表明,缓苗期氮、磷、钾最佳供应比例为1:1.2:0.8。若底肥使用不当,可采用 0 . 2 % 磷酸二氢钾溶液叶面喷施,每亩用水 1 5 -2 0 k g ,连续喷施2-3次。实践证明,叶面喷施浓度过高会造成叶片灼伤,喷施时间应选择在上午光照强度较弱时进行。对于徒长苗,可适当提高磷酸二氢钾浓度至 0 . 3 % - 0 . 5 % ,达到控制徒长的目的。土壤施肥要深施,以促进根系向下生长,增强植株抗逆性。底肥应在深翻土地时一次性施入,肥料要与土壤充分混合。相关部门研究表明,缓苗期采用喷施叶面肥,可使植株叶面积增加 2 0 % ,光合效率提高 1 5 % 。春季低温期应减少氮肥用量,增加磷肥比例,促进根系发育。磷肥应选择速效性磷肥,如过磷酸钙,效果较好。合理的施肥方案可有效缩短缓苗期,提高植株整齐度。科学的施肥管理可使缓苗期缩短2-3天,提高植株整齐度。

作为底肥。土壤有效磷含量低于 1 0 m g / k g 时,植株易出现缺磷症状,表现为老叶发紫、新根生长迟缓。缓苗期植株对养分需求总量不大,但对氮、磷需求相对较高,钾肥需求量较低。研究表明,缓苗期氮、磷、钾最佳供应比例为1:1.2:0.8。若底肥使用不当,可采用 0 . 2 % 磷酸二氢钾溶液叶面喷施,每亩用水 1 5 -2 0 k g ,连续喷施2-3次。实践证明,叶面喷施浓度过高会造成叶片灼伤,喷施时间应选择在上午光照强度较弱时进行。对于徒长苗,可适当提高磷酸二氢钾浓度至 0 . 3 % - 0 . 5 % ,达到控制徒长的目的。土壤施肥要深施,以促进根系向下生长,增强植株抗逆性。底肥应在深翻土地时一次性施入,肥料要与土壤充分混合。相关部门研究表明,缓苗期采用喷施叶面肥,可使植株叶面积增加 2 0 % ,光合效率提高 1 5 % 。春季低温期应减少氮肥用量,增加磷肥比例,促进根系发育。磷肥应选择速效性磷肥,如过磷酸钙,效果较好。合理的施肥方案可有效缩短缓苗期,提高植株整齐度。科学的施肥管理可使缓苗期缩短2-3天,提高植株整齐度。

六、通风换气

通风换气是调控黄瓜缓苗期棚室环境的重要措施,棚内二氧化碳浓度低于 3 5 0 p p m 时,会显着抑制黄瓜光合作用。春季辽宁中部地区气温变化较大,通风换气需因时制宜。低温季节以保温为主,当棚内施用充分腐熟的有机肥时,可减少通风次数。实验数据显示,棚内相对湿度超过 8 5 % 时,应及时通风降湿。未充分腐熟的有机肥会释放氨气等有害气体,需在中午气温较高时打开通风口,每次通风10分钟,间隔30分钟后再次通风,每天2-3次。通风口开度以 6-1 0 c m 为宜,过大易造成冷风直接伤害植株。温度可控季节,应把握早晨棚内二氧化碳浓度较高的有利条件,合理延迟通风时间,促进光合作用。科学的通风换气可减少病害发生,提高植株抗性。通风时应注意防止冷风直接吹到植株,必要时可在通风口处设置防虫网,既可防虫害又可减缓气流速度。春季早晚温差大,通风换气要特别注意防寒。通风口的设置应考虑主导风向,一般在背风面开口。相关实验数据显示,通风口设置防虫网后,害虫发生率降低 4 0 % ,且不影响通风效果。通风换气应结合棚内作物情况,灵活调整通风时间和频次。合理的通风换气管理可为黄瓜缓苗期创造良好的生长环境。

七、病虫害防治

1、常见病害及防治

黄瓜缓苗期病害防治工作关系到整个生长周期的植株健康。相关调查显示,缓苗期由于植株蒸腾作用弱,棚内相对湿度较低,病害发生率通常在 5 % 以下。然而在阴雨连绵天气,病原菌繁殖速度可增加3-5倍,需提前做好预防工作。保护型杀菌剂的合理使用是预防病害的有效手段,其中 5 0 % 百菌清可湿性粉剂稀释500-800倍喷施,对灰霉病、炭疽病等具有良好防效。相关研究表明, 4 0 % 福美双可湿性粉剂600-800倍液喷施,能有效预防细菌性角斑病,抑制病原菌孢子萌发。 8 0 % 代森锰锌可湿性粉剂500倍液对霜霉病具有显着抑制作用,施药时应喷及茎基部和叶背。相关实践证实,在植株移栽前24小时用 7 5 % 的农用硫黄粉剂进行土壤消毒,可降低土传病害发生率 3 0 % 以上。药剂轮换使用可防止病原菌产生抗性,每种药剂使用间隔不少于7天。施药应选择在上午露水干后或下午4时以后进行,药液  值以6.5-7.0为宜。定期清除病叶、病株,及时移出大棚,可有效减少病原菌传播源。辽宁中部地区春季湿度较大,应适当增加通风次数,降低棚内湿度,创造不利于病原菌繁殖的环境条件。

值以6.5-7.0为宜。定期清除病叶、病株,及时移出大棚,可有效减少病原菌传播源。辽宁中部地区春季湿度较大,应适当增加通风次数,降低棚内湿度,创造不利于病原菌繁殖的环境条件。

2、常见虫害及防治

虫害防治是黄瓜缓苗期的重点管理工作之一。缓苗期主要虫害为蓟马、白粉虱、蚜虫和螨虫,发生率随气温升高而增加。实践证明, 7 0 % 啶虫胱可溶粉剂2000倍液对蚜虫防治效果显着,3000倍液可有效防治白粉虱,持效期7-10天。 1 . 8 % 阿维菌素乳油2000倍液灌根,能有效防治根结线虫,抑制率达 8 5 % 以上。20 % 哒螨灵乳油3000倍液对叶螨有特效,且对天敌相对安全。辽宁中部地区春季蓟马发生频繁,建议使用 4 % 虫螨腈可湿性粉剂1500倍液喷施,注意药液要喷及植株生长点。药剂轮换使用可延缓虫害抗药性的产生,不同作用机理的药剂间隔15天使用。高温季节应在早晨或傍晚施药,避免药害发生。黄色粘虫板的合理使用可监测虫情,每亩悬挂2-3张。植株移栽前3天用3 % 的辛硫磷颗粒剂进行土壤处理,可预防地下害虫。有条件的大棚可释放天敌,如捕食螨防治叶螨,每平方米释放50-100头。采用生物防治与化学防治相结合的方式,既能控制虫害,又可减少农药残留。

3、农业防治措施

农业防治是黄瓜缓苗期病虫害综合防治的基础。相关研究表明,采用无菌基质配制的营养土,病原菌密度可降低 9 0 % 以上。辽宁中部地区育苗经验显示,种子播前用 5 0 % 多菌灵可湿性粉剂500倍液浸种4小时,可显着提高种子发芽率和苗期健壮度。移栽前24小时用 1 % 络氨铜500倍液喷洒苗床和秧苗,可预防立枯病等苗期病害。相关数据表明,栽后用 0 . 1 % 磷酸二氢钾加入 5 0 % 代森锰锌1000倍液进行灌根,植株成活率可提高1 5 % 。建议结合根外追肥进行防病,可用 0 . 2 % 尿素配合 7 0 % 甲基托布津1000倍液喷施,既补充营养又增强抗病性。定植穴内撒施辛硫磷颗粒剂3-5g,可预防地下害虫。秧苗移栽要选择晴天进行,移栽深度以原土痕为准,过深易染病,过浅影响生根。栽后及时清园,彻底清除杂草、病残株,减少病虫害传播途径。采用防虫网覆盖,可有效阻隔害虫侵入,网自尺寸以40自为宜。

八、其他管理措施

缓苗期及时进行地表划锄,可使土壤含氧量提高 2 5 % ~3 0 % ,促进根系向下生长。采用弧形划锄方式,深度控制在3- ,可有效改善土壤通气性,降低地表水分蒸发。黄瓜长至5-6片叶时进行吊蔓,可使植株通风透光条件改善,减少病害发生率。吊蔓绳要选用棉绳或尼龙绳,每隔 2 0-3 0 c m 打1个活结,方便后期调整。土壤消毒是换茬前的重要环节,利用夏季高温进行闷棚消毒,温度维持在

,可有效改善土壤通气性,降低地表水分蒸发。黄瓜长至5-6片叶时进行吊蔓,可使植株通风透光条件改善,减少病害发生率。吊蔓绳要选用棉绳或尼龙绳,每隔 2 0-3 0 c m 打1个活结,方便后期调整。土壤消毒是换茬前的重要环节,利用夏季高温进行闷棚消毒,温度维持在  持续7天,可杀灭 8 0 % 以上的土壤病原菌。实践证明,水淹消毒需保持水层深度 1 5-2 0 c m ,持续5-7天。熏蒸消毒可选用 5 0 % 敌克松,每亩用量 3 0-4 0 k g ,覆盖地膜7天。调查显示,采用高温闷棚配合深耕晒棚,次季黄瓜根结线虫病发生率可降低 7 0 % 。清棚时要彻底清除作物残株和杂物,棚内土壤深翻 2 0 c m 以上,充分暴晒。消毒后要及时通风降温,待土温降至 3 0 % 以下再进行移栽。注意新茬口定植要避开原有的病株位置,减少病害再次发生的风险。

持续7天,可杀灭 8 0 % 以上的土壤病原菌。实践证明,水淹消毒需保持水层深度 1 5-2 0 c m ,持续5-7天。熏蒸消毒可选用 5 0 % 敌克松,每亩用量 3 0-4 0 k g ,覆盖地膜7天。调查显示,采用高温闷棚配合深耕晒棚,次季黄瓜根结线虫病发生率可降低 7 0 % 。清棚时要彻底清除作物残株和杂物,棚内土壤深翻 2 0 c m 以上,充分暴晒。消毒后要及时通风降温,待土温降至 3 0 % 以下再进行移栽。注意新茬口定植要避开原有的病株位置,减少病害再次发生的风险。

综上所述,本研究通过系统阐述黄瓜缓苗期管理技术要点,为生产实践提供了可操作性强的技术指导。但仍需注意,不同品种、不同季节、不同区域的黄瓜缓苗期管理策略存在差异,应结合当地实际情况灵活应用。未来,随着物联网技术和智能化设备的推广应用,缓苗期精准化管理将成为发展方向,这将为黄瓜产业提质增效开辟新途径。

(作者单位:114200辽宁省海城市响堂街道综合事务服务中心)