霜霉病是影响葡萄产量的主要因素之一。它是一种以叶片为主要病害的病害,严重损害植物的营养物质合成、开花、产量下降、枝条死亡等。葡萄霜霉病侵染迅速,除叶片外,也可侵染花序、果轴和果核。在过去的几年里,在对霜霉病菌的控制中,不科学、不规范地使用药物,特别是连续过量地使用单一成分的农药,造成了现在的霜霉病抗药性非常复杂,许多药物都有不同程度的抗药性。由于其控制效果的不稳定,给该病的防治造成了很大的困难。为此,本文主要针对露地葡萄霜霉病的发生规律及防治技术进行深入研究,以期为全面提高设施葡萄生产质量,促进现代农业的良性发展提供理论依据。

陕西省最北部的榆林市,其年均温为8℃,年均降水量为400mm。此地年温差显着,日照时间相对较长,而无霜期则较短。近年来,由于种植年数的递增和部分种植户管理不当,葡萄霜霉病的发病基础呈现出逐年增长的态势。特别是每年的8月、9月以及4月中旬至下旬的连续阴雨天气,使葡萄霜霉病的发病速度加快。特别是晚熟的“红地球”和部分“巨峰系”品种的叶片及果穗更易受到侵害。在某些果园中,果穗上的谷粒因受病害影响而脱落,导致产量大幅下降,甚至面临绝收的风险,造成了严重的经济损失。因此,加强对葡萄霜霉病的综合防治研究,对于提升我国葡萄产业的经济效益和社会效益具有重大战略意义。

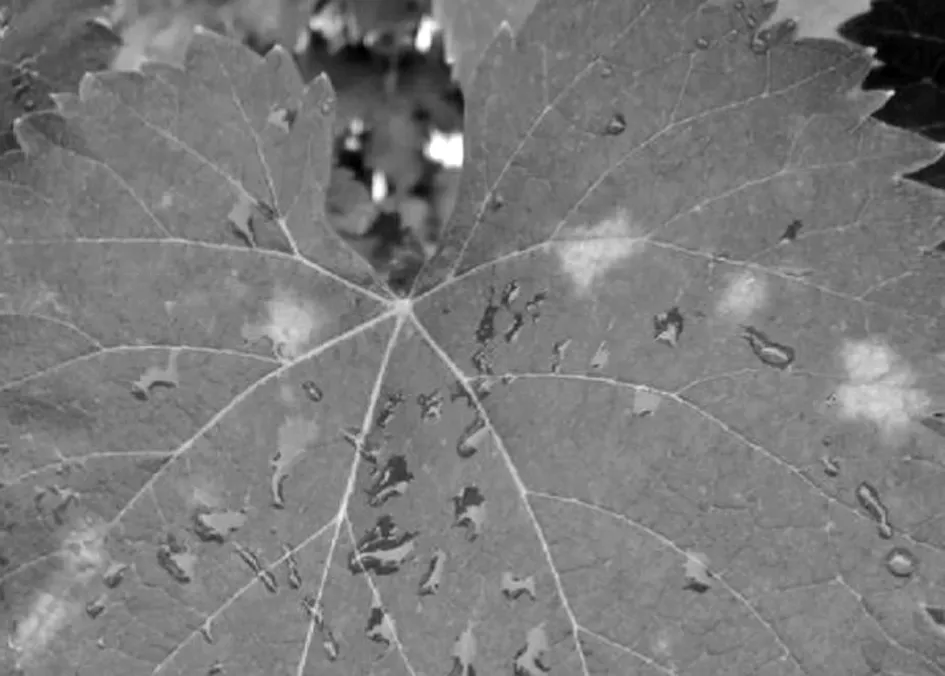

一、葡萄霜霉病发病症状

葡萄霜霉属真菌乃特定侵染葡萄之病原,对其他作物无害。此病原携带卵孢子,附着于病叶及残余枝条,深入地下土层越冬。每年5-6月间,雨水充沛时,病菌通过雨水传播,侵害葡萄叶片、叶柄、新梢、卷须、花穗、幼果及果梗。霜霉病乃常见病害,其显着症状为叶片背面、果实、花序及果梗上出现白霜状灰斑。侵染初期,叶片表面可见纤细、半透明、淡色水浸状斑点,随后叶片背部生长出白色霜霉状物。随着病害发展,叶片上出现淡黄色、形状不规则的斑点,这些斑点逐渐扩大并连成一片,形成大斑。叶片背部覆盖大量淡白色霜霉菌,叶片逐渐发黄并最终死亡。新生枝条、卷须和芽穗感染后,亦出现半透明斑点,叶片上伴随浅褐色染病斑点。降雨时,叶片呈现浅白色霉菌,幼果亦受霉菌侵袭,颜色由浅褐色转为褐色,果实凹陷、变形,最终提早脱落。

二、葡萄霜霉病菌的发生规律

1、霜霉病菌生活史

葡萄霜霉病是一种由真菌引发的病害,其病原属于鞭毛菌门,是一种关键性的致病真菌,其致病机制与其他致病真菌密切相关。在适宜的环境条件下,尤其是在第2年,芽孢囊会发育成熟,并通过雨水和其他环境因素进入宿主植物体内,进一步通过气孔侵入。一旦侵入宿主,该真菌会在休眠期间释放游动孢子,并在这一过程中形成游动孢子。在病斑上,我们可以观察到的霜霉菌即为病菌的孢囊梗和孢子囊。

此外,该病菌还会以菌丝的形式在芽体内越冬。到了翌年,菌丝会形成游动孢子囊,并在雨水、雨滴等环境刺激下萌发,形成游动孢子进行再次侵染。潜伏期的长短主要取决于寄主植物的抗性和环境温度。在易感品种上,潜伏期通常为7~12d,而在抗性品种上则可能达到20d。在秋季,病菌会以储卵器与雄性器官结合的形式,在叶片或其他植物器官中形成卵孢子体,以此方式越冬。

2、霜霉病适宜发生条件

霜霉病菌的生长和发育温度区间较窄,低于特定温度时生长受限。30℃以上时,对寄主菌丝生长有抑制作用。18~28℃范围内,15℃时产生游动孢子囊,5~21℃中10~15℃为最佳萌发条件。卵孢子发芽最佳温度为25℃,田间湿度超过65%时,孢子囊释放游动孢子。春季和夏季多雨年份,葡萄5叶期可观察到此现象,降雨和湿度上升会加剧病情。

霜霉病是湿热性疾病,发病高峰出现在昼夜温差大、白天温暖、夜晚凉爽且伴有降雨、雾或露水的天气。平均气温超过13℃且寄主表面有水珠时,2~2.5h内可完成浸染。22~25℃时致病力最强,易感品种潜育期4~13d不等。

病菌潜伏期结束后,需在高湿度环境如降雨或湿度回升,且空气湿度超过65%时,才能再次产生孢子囊并感染。秋季葡萄产区,夜晚温度低且阴雨时,霜霉病易大规模爆发,称为“秋霜霉”。但气温高时,发生程度较轻。

榆林市霜霉病7月份发病,8-9月份为高峰期。近年来,部分品种6月份即出现病症,7-9月连续发生严重病害。

三、葡萄霜霉病菌繁殖方式

葡萄霜霉菌乃一种纯粹的寄生性真菌,专以葡萄为宿主,并给葡萄带来严重伤害。其生命周期始于对被侵染葡萄组织的增殖,随后转移至细胞内以摄取所需养分。

1、葡萄霜霉菌的无性繁殖

该病菌通过无性生殖方式产生孢子囊,孢子囊呈椭圆形,透明状,附着在枝状孢囊梗上。游动孢子从孢子囊顶部乳状突起的孔中释放,并可通过囊腔壁游出。在几分钟到三十分钟内,游动孢子停止游动,并开始生长芽管。在寄主组织中,由单个游动孢子组成的菌丝发生原生质融合,进而形成异型核菌丝。

2、葡萄霜霉菌的有性繁殖

植物的有性生殖主要发生在叶片之上,亦有可能发生于植物栅栏组织内部。至夏季,菌丝顶端会发生膨胀现象,进而分裂为储卵器与精子器。卵孢子外部被双层壁膜所包裹,且覆盖有皱缩的卵器壁。至第2年春季,卵孢子在自由水环境下开始萌发,形成细长的芽管,并最终演化成梨形孢子囊。研究表明,当环境温度超过30℃时,会对寄主细胞的生长产生明显的抑制效应;而环境温度在13℃以上,特别是在22~23℃的条件下,卵孢子会在24h内开始萌发,并在叶片上形成薄壁孢子。此外,卵孢子萌发的最适宜温度范围是16~24℃。

四、发生葡萄霜霉病的相关因素

1、葡萄霜霉菌病原菌

葡萄种植过程中,卵孢子具备连续发芽和成熟的能力,于一个生长季内对病害传播的贡献率介于25%~77%之间。因此,霜霉病菌在第2年的发生情况将受到越冬卵基数的影响。此外,霜霉病菌的致病性亦构成霜霉病发生的关键因素。前期研究揭示,葡萄霜霉菌的各类群体展现出较高的遗传多样性,但其背后的分子机制仍有待揭示。同时,有学者在前期研究中发现,霜霉菌的群体分布与气候因素密切相关。例如,榆林市所栽培的葡萄霜霉菌群体即展现出较高的遗传多样性。

2、气象因素影响葡萄霜霉病

葡萄霜霉病系葡萄常见病害,其发生与气温、湿度等环境因素紧密相连。病原菌孢子萌发、游动孢子萌发及孢子囊产生均受相对湿度影响,尤以相对湿度超过98%时,病害发病率显着上升。在诸多影响因子中,气温高于10℃可促进卵孢子萌发,通常在春季达到适宜条件。而18~24℃则是芽孢萌发的最适温度范围,此时可释放游动孢子。由此可见,温度对霜霉病的发生具有关键作用。因此,在葡萄种植过程中,为确保产品品质,必须深入了解当地气候状况,进行全面分析,以最大程度地减轻气象因子对葡萄生长的不利影响。

3、葡萄品种的抗病性

葡萄是一种对风土条件适应性较强,并具有一定疾病抗性的作物。尽管如此,它仍易受到如黑痘病和灰霉病等病害的侵袭。霜霉病是一种全球性的葡萄病害,其抗性因葡萄品种的不同而异。即便在同一品种内,由于致病株的起源不同,其对病原菌的抗性也会有所不同。至今,尽管国内外尚未发现对霜霉病具有完全抗性的葡萄品种,但不同品种间的抗性差异依然显着。

在欧美和美洲地区,部分葡萄品种展现出了对疾病的较强抵抗力。同样,在中国,不同葡萄品种之间的抗病性也存在明显差异。例如,贝达和巨峰品种对白粉病具有较强的抗性,而玫瑰香和葡萄则较为敏感。因此,在种植过程中,应结合当地气候条件,采取一系列措施和手段来增强葡萄的抗病性。这将有助于确保葡萄的健康生长,提升果实品质,从而为种植者带来更高的经济收益。

四、葡萄栽培管理措施因素

葡萄对霜霉病敏感,栽培中需注意湿度、温度等因素。选址时,应选择光照充足、土壤条件良好的地方。设施构建上,棚体应南北向,长4m、宽50m,高2.5~2.6m。每隔1.0~1.2m设直径为1.5m的苦土拱,用PVC薄膜覆盖。三月底,在棚内挖深0.6~0.8m的沟渠,填入蒿草、玉米稞和秸秆形成垫层,再倒入家禽粪肥和农家畜原土颗粒至沟平,施肥量不少于4000kg/667m2。浇水后夯实土壤。种植密度应控制在280~300株/667m2,以促进通风采光,减少霜霉病。这些措施有助于葡萄健康生长,提高产量和品质。

五、霜霉病科学防治措施

1、选用抗病的葡萄品种

不同品种的葡萄对霜霉病敏感性有显着差异。陕西榆林市主要栽培的葡萄品种为“红地球”,但部分品种如红芭拉多、夏黑、巨峰、虎太8、早丰和阳光月季等具有更强的霜霉病抗性。建议避免在多雨地区种植对霜霉病敏感的品种如红地球、维多利亚和京秀等。选择适合当地气候的葡萄品种,能提高产量和品质,促进农业可持续发展。

2、采用避雨栽培技术

避雨种植技术实施后,环境湿度降低,减少了因风雨传播引发的疾病发病率,尤其在霜霉病防治上效果显着。同时,该技术减少了农药喷洒次数,明显改善了霜霉病、黑痘病、炭疽病、白腐病和房枯病等病害的发病率。试验数据显示,农药使用量降低,果实表面农药残留污染也减少。在实施避雨种植的同时,结合使用“单架式”遮阳设施,从花期前覆盖薄膜至收获后揭开,全过程在6-7月。对于中、晚熟品种,挂袋后果实可在阳光充足的晴天或阴天适时揭开薄膜,让枝条、叶片和果穗正常生长,促进养分积累和花芽分化,缓解强光引起的高温伤害。

3、推行防病新理念

联合使用植物源营养调节剂“碧护”与稀土、钾叶面肥、杀菌剂来预防霜霉病。具体是结合富含植物内源激素的营养均衡物质与杀菌药剂,调节植物生长,补充营养,增强树势,有效防治病害。“碧护”含有多种植物内源激素和黄酮类化合物,能改善葡萄品质,降低霜霉病发生概率。对于已出现霜霉病症状的果园,建议结合使用“碧护营养壮剂”与“NEB光合菌”“高钾”“稀土”等微量元素叶面肥,减少喷施次数,提高防治效果。这种策略基于对各种成分功效和相互作用的深入理解,旨在全面优化植物生长和有效控制病害。建议根据果园实际情况和病害程度,合理调整使用方案。

4、葡萄霜霉病的农业防治

①彻底清园

秋季落叶后,彻底清理果园至关重要。需清除落叶、病穗、病果,并全面清扫修剪后的果园。特别关注未掉落的病叶,手动摘除并处理。移除所有带菌的枯枝落叶,焚烧或深埋以降低越冬病菌基数。维护果园健康,保障产量。

②科学施肥

转变传统的施肥理念,采用先进、科学的均衡配方施肥思想,推广“长效生物有机肥+无机速效复合肥+大量元素+中微量元素”的均衡配方施肥模式,培育强健的树势,增强和提升果树的抗病性。

③及时排水

为了维护果园的健康生长,必须构建一个全面而高效的排灌体系。在遭遇大雨后,必须迅速将水排出果园,以避免积水现象,从而降低果园的湿度,有效减少霜霉病再次侵染的可能性。这一举措对于保障果园的生态平衡和果树的健康生长至关重要。

④合理负载

为了保证葡萄的叶片、枝条、根系和花芽各部分的生长状况都能保持在最好的水平,培育出具有较强的树势,对霜霉病免疫,保证连年丰产优质。

5、葡萄霜霉病的化学防治

化学防治措施需注重三个关键环节。首先,提升喷洒质量,减少不必要的频次,理想情况下,每10~15d喷洒1次,混合使用营养型和保护型杀菌剂。其次,选择恰当的防治时机,控制萌芽后至花期,并重视雨季和立秋后的防治。最后,实施“点面防治”策略,先集中防治病变,后根据病情综合防治。

①葡萄霜霉病发病前预防

为确保葡萄健康生长,建议在葡萄出苗前7~10d内,采用碧谷5000倍液结合30%王铜(氢氧化铜)保护性杀菌剂800倍液进行叶面喷雾。此举不仅能够有效预防因“倒春寒”引发的冻害问题,同时能够提升对霜霉病的防治效果。随后,在出苗后7~10d内进行第2次喷药,使用碧谷15000倍液配合“科佳”10%氰霜唑1000倍液进行喷施。当葡萄开花前10d及摘穗时,建议使用碧谷5000倍液、安融乐5000倍液以及70%甲基托布津悬浮剂1000倍液进行综合防治。此后,每隔10~15d,需再次使用碧谷15000倍液、稀土20g结合50%保倍水散粒剂3000~4000倍液进行定期防治,以确保葡萄的健康生长。

②葡萄霜霉病发病初期防治

霜霉病菌的爆发期通常在5月下旬-6月上旬,与斑衣蜡蝉和红蜘蛛活动期重叠。此时,葡萄处于营养器官生长关键期,需谨慎控制喷药浓度,并尽量交替使用药剂。选择杀虫杀螨剂需遵循科学原则,以防药害。推荐防治方案包括:碧谷+叶面肥+杀菌剂,每隔7~10d喷施1次;或碧谷10000倍液+安融乐5000倍液+10%氰霜唑800倍液等组合。此外,还可选择58%瑞毒霉·锰锌1000倍液,52.5%恶酮·霜脲氰可湿性粉剂1000倍液等进行防治。

③葡萄霜霉病病害严重发生期防治

在7~9月,霜霉病与其他葡萄病害交叉重叠现象严重。为确保有效防治,建议选择内吸性和渗透性药物,连续喷施3~4次,包括碧谷5000倍液,结合NEB光合细菌叶面肥与中、微量元素高钾型叶面肥。可选用科佳10%氰霜唑800倍液、博爽80%烯酰玛林水分散性600倍液、58%雷多米尔锰锌600倍液、52.5%恶酮· 霜脲氰可湿性粉剂1000倍液或72%霜霉威水剂600倍液。实践验证表明,此方案对葡萄病害防治效果显着。对于套袋后和采摘后的葡萄,推荐使用0.5U1半量式波尔多液200倍液进行喷雾防治,研究结果显示其同样具有积极效果。

葡萄霜霉病是影响葡萄生长的关键病害,其发病与外部环境因素如温度、湿度及降水等密切相关。鉴于夏秋季节雨水较多,葡萄霜霉病的发生风险显着增加,因此需严密监测并预测其发展趋势,确保及时掌握病害状况。为了有效应对葡萄霜霉病,应采取综合治理策略,将生态防治与药剂防治相结合。具体而言,通过排水防积水、维护果园卫生、优化肥水管理等措施,可显着降低葡萄霜霉病的发病率。在病情较重时,需及时喷洒药剂以控制病害的进一步蔓延。通过这些措施,我们可以最大程度地控制葡萄霜霉病,保障葡萄的健康生长。

(作者单位:719000陕西省榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站)