为了清晰明确内生真菌发酵液对小麦赤霉病的防治成效以及对小麦生产安全性的评估,本文首先针对小麦赤霉病的病原学特性、发生所需条件、发展规律等,以及内生真菌的作用机制和生物防治的价值意义等内容展开详细阐述。并且于2024年在精心组织开展了内生真菌发酵液对小麦赤霉病防控的田间试验。试验结果清晰表明:在处理五的条件下,即内生真菌发酵液使用量为  时,对小麦赤霉病的防治效果较为理想。其病穗率的防治效果达到了 7 3 . 7 5 % ,病指防治效果更是高达 7 7 . 0 8 % 。尤为重要的是,该处理方式对小麦的生长未产生任何药害影响。由此不难看出,内生真菌发酵液作为一种能够寄生在禾草科植株体内并与之协同生长的真菌体,完全能够作为生物防治药剂应用于小麦赤霉病的防治流程之中,且不会给小麦植株的生长带来任何不良影响。

时,对小麦赤霉病的防治效果较为理想。其病穗率的防治效果达到了 7 3 . 7 5 % ,病指防治效果更是高达 7 7 . 0 8 % 。尤为重要的是,该处理方式对小麦的生长未产生任何药害影响。由此不难看出,内生真菌发酵液作为一种能够寄生在禾草科植株体内并与之协同生长的真菌体,完全能够作为生物防治药剂应用于小麦赤霉病的防治流程之中,且不会给小麦植株的生长带来任何不良影响。

一、小麦赤霉病的病原及发生规律

1、小麦赤霉病病原学

小麦赤霉病是由多种镰刀菌侵染所引发的一种真菌性病害,包含禾谷镰孢、燕麦镰孢、串珠镰孢等。其中,禾谷镰孢为优势菌,是小麦赤霉病的主要侵染源,属半知菌亚门。禾谷镰刀菌以分生孢子实施无性繁殖,分生孢子外观为镰刀形,微弯曲,基部有隔膜3~5个。禾谷镰刀菌分生孢子形成最适温度为  最低温度为

最低温度为  ,单个孢子无色,多个孢子聚集后外观为粉红色。禾谷镰刀菌在侵染小麦植株引发赤霉病后开始有性繁殖,在侵染部位生成子囊壳,子囊壳形成最适温度为

,单个孢子无色,多个孢子聚集后外观为粉红色。禾谷镰刀菌在侵染小麦植株引发赤霉病后开始有性繁殖,在侵染部位生成子囊壳,子囊壳形成最适温度为  子囊壳紫色,外观似棍棒状,内生子囊孢子8个,多为单排、双排或螺旋状分布。子囊壳内释放出子囊孢子,子囊孢子外观无色,为纺锤形,两端钝圆,有隔膜2个。子囊孢子萌发最适温度为 2 5~3 0 % ,空气相对湿度高于 7 2 % 。

子囊壳紫色,外观似棍棒状,内生子囊孢子8个,多为单排、双排或螺旋状分布。子囊壳内释放出子囊孢子,子囊孢子外观无色,为纺锤形,两端钝圆,有隔膜2个。子囊孢子萌发最适温度为 2 5~3 0 % ,空气相对湿度高于 7 2 % 。

2、小麦赤霉病发生症状

小麦赤霉病发生后,由于侵染部位、发病时间、发生症状的不同可以划分为苗枯、茎腐、秆腐、穗枯。

① 苗枯:苗枯通常是由于小麦种子带菌,在播种出苗后病原持续侵染小麦幼苗所引发的一种赤霉病症状。带菌种子萌发后,在幼苗的芽鞘、根鞘部位有水渍状、黄褐色腐烂斑,随着发生时间的延长逐渐扩展至小麦根系、子叶部位,病部转变为褐色。危害严重时,小麦幼苗连片黄化、枯萎,出现苗枯。

② 茎腐:小麦整个生长发育期间均会引发茎腐性赤霉病,在发生初期,小麦茎基腐发病组织外观为褐色。随着发生时间的延长,小麦植株茎基部组织逐渐软化、腐烂,病原侵染维管束,引发病部萎蔫、腐烂,阻断小麦地上部分养分、水分的传输,病株死亡。

③ 秆腐:秆腐多发生在麦穗下方第1~2节部位上,发生初期,在小麦叶鞘上有水渍状褪绿病斑。随着发病时间的延长,病斑逐渐扩大转为淡褐色或红褐色,外观为不规则状病斑。病斑除了沿小麦茎秆部位纵向、横向发展,还会侵染至小麦茎秆内部,影响小麦植株养分的传输。发生严重时,发病部位上部全部枯黄,无法正常抽穗或抽出枯黄穗。

④ 穗枯:穗枯型小麦赤霉病通常发生在穗部,发生初期,小麦小穗颖片上有淡褐色水渍状病斑,后续逐渐扩大至整个小穗,发病部位外观为枯黄色。当田间空气相对湿度较大时,在发病小穗颖片的合缝处或小穗基部的病斑处有粉红色胶质霉层,有多个小黑点密布,此为赤霉病病原子囊壳。进入发病后期,病斑逐渐扩大,转变为黑褐色,小麦地上部分出现枯死,造成减产严重。穗枯发病后,小麦穗粒病部有粉红色粉末状物,此为病菌的菌丝体。

3、小麦赤霉病发病条件

小麦赤霉病致病菌在冬季以菌丝体的形态在病残体、土壤中、种子表面等部位越冬,翌年春季温度回升后,病菌生成子囊孢子,随空气、水流传播侵染小麦植株,造成小麦发病。小麦在不同生长发育期均易感赤霉病,其中以扬花期感病率最高,发病后影响最为严重。小麦扬花期,当出现连续阴雨3d以上、气温稳定高于  时,小麦植株最易感病。当田间赤霉病病原菌充足的情况下,小麦赤霉病将会呈现出暴发流行趋势。小麦植株生长至乳熟期后,通常极少受赤霉病病原侵染,除非在适宜赤霉病传播侵染的长期阴雨条件下。病菌孢子先对小麦穗粒造成侵染,通常在3\~5d后表现出明显受害特征。病原侵染小麦穗粒后,逐渐蔓延至颖壳部位,并对小麦的花药造成侵染,危害小麦胚及胚乳,同时扩展危害相邻穗粒,最终致使发病穗枯萎,严重影响小麦籽粒的产量及品质。

时,小麦植株最易感病。当田间赤霉病病原菌充足的情况下,小麦赤霉病将会呈现出暴发流行趋势。小麦植株生长至乳熟期后,通常极少受赤霉病病原侵染,除非在适宜赤霉病传播侵染的长期阴雨条件下。病菌孢子先对小麦穗粒造成侵染,通常在3\~5d后表现出明显受害特征。病原侵染小麦穗粒后,逐渐蔓延至颖壳部位,并对小麦的花药造成侵染,危害小麦胚及胚乳,同时扩展危害相邻穗粒,最终致使发病穗枯萎,严重影响小麦籽粒的产量及品质。

小麦赤霉病发生后,表现为多循环侵染特征,侵染时具有针对性。小麦扬花期,赤霉病病原初侵染量及子囊孢子的持续侵染特征会影响穗枯的发生及危害程度。当小麦种植片区内,品种差距大、成熟期差异大的情况下,会加重赤霉病的发生及危害;当田间赤霉病致病源病残体菌量大、种植密度大、偏施氮肥、土壤质地黏重、排灌不良等情况,小麦赤霉病发生及危害显着提升。

二、内生真菌作用及生防价值

在自然环境中,陆生植物通常可以与多种微生物之间形成互利共生或内寄生的关系。内生真菌通常指禾草内生真菌,此类真菌在禾草植株体内寄生,并度过禾草植株的全部或大部分生活周期,但不会在被寄生宿主外在表现出任何外部症状。在现代农业发展中,内生真菌共生体一直备受研究者的关注,此类真菌在不同的自然生态环境、自然选择压力下,能够实现对宿主植株之间形成稳定、协同、进化的互惠互利关系。目前,禾草内生真菌已经被证实含有制毒活性物质生物碱,而生物碱在宿主植株体内具有促进防卫的功能。内生真菌寄生在禾草宿主植株中,对宿主形态、生理、生物化学等特征具有调节、修饰的作用,可以提升宿主植株在生物或非生物胁迫下的适应性,维持共生关系稳定。

在开展农作物病虫害防治过程中,化学防治方式具有针对性强、快捷、效果好等优势,但是长期、过量使用化学药剂会致使农作物产品出现药剂残留,引发环境资源污染、破坏周边生态、病虫抗药性提升等问题。近年来,生物防治技术作为一项高效、安全、绿色的病虫防控新模式,在农作物生产中应用逐渐广泛。微生物源生物制剂作为生物防治的一种,是指施用微生物自身或代谢物达到防病、杀虫的效果,本质上是借助微生物种内或种间的竞争达到病虫防治目的。

在内生真菌研究中,以其与宿主禾草之间稳定互惠的共生关系,为禾草内生真菌的生物防治提供了研究思路。在李秀璋等禾草内生真菌作为生防因子潜力分析研究中证实,内生真菌可以提升宿主禾草抗病性,借助内生真菌能够实现对禾草病害的有效防治。鲍根生在对禾草内生真菌共生体及其生态学意义研究中表明,未草真菌的应用可以调节植株气孔的关闭、增加宿主根系表面积、促进根部酚类化合物的分泌、调节宿主内胞间及胞内渗透势,对提升宿主环境抗逆性具有较好的效果。

为探究内生真菌发酵液对小麦赤霉病的防治效果,本次试验在进行,使用不同浓度的内生真菌发酵液进行喷雾试验,为小麦赤霉病内生真菌生物防治提供理论参考。

三、小麦赤霉病内生真菌发酵液防治试验

1、材料与方法

① 试验材料

试验小麦品种为皖麦50,由安徽省宿州市农业科学研究所选育。

内生真菌发酵液是由醉马草内生真菌中分离得出,为醉马草内生真菌菌株。

② 试验地点

试验地点位于黄圩镇某农户小麦种植田中,前茬作物为水稻,地势平坦、肥力水平中上。

③ 试验设计

本次试验共设置5个不同处理,单个处理重复3次,共有15个小区,单个小区面积  。其中,处理一 ( c k) 为空白对照,施入醉马草内生真菌发酵液 0 m L 、处理二施入醉马草内生真菌发酵液 5 m L 处理三施入醉马草内生真菌发酵液 8 m L 处理四施入醉马草内生真菌发酵液 1 1 m L 处理五施入醉马草内生真菌发酵液

。其中,处理一 ( c k) 为空白对照,施入醉马草内生真菌发酵液 0 m L 、处理二施入醉马草内生真菌发酵液 5 m L 处理三施入醉马草内生真菌发酵液 8 m L 处理四施入醉马草内生真菌发酵液 1 1 m L 处理五施入醉马草内生真菌发酵液  各小区之间有 1 m 宽间隔行,采用随机区组排列。醉马草内生真菌发酵液施入时,兑水 1 . 4 k g ,使用气压式园艺雾化喷水壶喷施小麦植株,喷施时间为小麦扬花期。

各小区之间有 1 m 宽间隔行,采用随机区组排列。醉马草内生真菌发酵液施入时,兑水 1 . 4 k g ,使用气压式园艺雾化喷水壶喷施小麦植株,喷施时间为小麦扬花期。

④ 试验管理

本次试验小麦播种时间为2023年11月20日,播种量为 ,底肥施入 45 % 三元复合肥

,底肥施入 45 % 三元复合肥  田间管理依照当地农户小麦常规管理进行,除小麦扬花期各处理叶面喷施醉马草内生真菌发酵液用量不同之外,其他管理方法均一致,在试验期间不施入任何赤霉病防治药剂。

田间管理依照当地农户小麦常规管理进行,除小麦扬花期各处理叶面喷施醉马草内生真菌发酵液用量不同之外,其他管理方法均一致,在试验期间不施入任何赤霉病防治药剂。

⑤ 数据测定方法

使用内生真菌发酵液施药防治小麦赤霉病后第15d,采取对角线五点取样法,在各小区内选取5个点,单个点取10穗。记录出现赤霉病的穗发病情况,依照穗枯面积占整个穗面积的百分比进行分级,同时对各处理病穗率、总穗数数据记录分析,结合计算公式计算与各处理赤霉病的病情指数、防治效果数据。

小麦赤霉病病穗率分级标准:

0级,全麦穗无病穗表现;

1级,枯穗发生面积占全麦穗总面积的 2 5 % 及以下;

3级,枯穗发生面积占全麦穗总面积的 2 6 % ~ 5 0 % 之间;

5级,枯穗发生面积占全麦穗总面积的 5 1 % ~ 7 5 % 之间;

7级,枯穗发生面积占全麦穗总面积的 7 6 % 及以上。

⑥ 小麦病穗率、病情指数及防治效果计算公式:

病穗率  病穗率/调查总穗数)

病穗率/调查总穗数)

病情指数=【∑(病叶数 ⋅ × 相对应级数)/(调查总叶数 × 最高级数)】×1 0 0

防治效果 ( % )=【(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数】×100

在使用内生真菌发酵液喷施小麦叶片防治赤霉病后15d左右,观察小麦植株叶片、茎秆、穗等部位的生长发育情况,是否出现畸形、长势缓慢、颜色黄化、褪绿、灼烧状等药害特征,并观察药害程度及植株恢复情况,记录安全性表现。

⑦ 数据处理

数据采取Excel软件进行录入整理,运用DPS7.05数据分析软件进行方差分析。

2、结果与分析

① 内生真菌发酵液对小麦赤霉病的防治效果

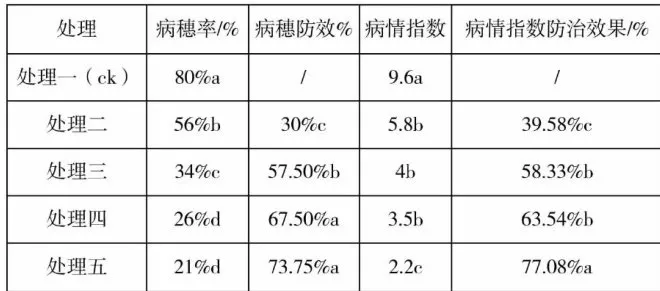

观察表1中内生真菌发酵液对小麦赤霉病的防治效果数据,可见在不同处理中,以处理—— ( c k) 空白对照田间病穗率最高,对比其他处理差异显着  ;最低田间病穗率为处理五,为 2 1 % ,对比处理四两者之间差异不显着,对比处理一(ck)、处理二、处理三、处理四差异显着( Plt;0 . 0 5 。

;最低田间病穗率为处理五,为 2 1 % ,对比处理四两者之间差异不显着,对比处理一(ck)、处理二、处理三、处理四差异显着( Plt;0 . 0 5 。

观察病穗防效数据,以处理五最高,为 7 3 . 7 5 % ,对比处理四病穗防效 6 7 . 5 % 两者之间差异不显着,对比处理二、处理三差异显着  )。

)。

观察病情指数数据,以处理一(ck)空白对照小麦赤霉病病情指数最高,对比其他处理差异显着(  ;最低田间赤霉病病情指数为处理五,为2.2。对比其他处理差异显着

;最低田间赤霉病病情指数为处理五,为2.2。对比其他处理差异显着  。其中,处理二、处理三、处理四病情指数分别为5.8、4、3.5,三者之间无显着差异,对比处理一 ( c k) 、处理五之间差异显着( Plt; 0.05)。

。其中,处理二、处理三、处理四病情指数分别为5.8、4、3.5,三者之间无显着差异,对比处理一 ( c k) 、处理五之间差异显着( Plt; 0.05)。

观察病情指数防治效果,以处理五最高,为 7 7 . 0 8 % ,对比其他处理差异显着(  。其次为处理四、处理三,分别为6 3 . 5 4 % ) 5 8 . 3 3 % ,两者之间无显着差异,对比处理二、处理五差异显着(

。其次为处理四、处理三,分别为6 3 . 5 4 % ) 5 8 . 3 3 % ,两者之间无显着差异,对比处理二、处理五差异显着(  )。

)。

由此可见,在本次小麦田间赤霉病防治数据,随着内生真菌发酵液使用浓度的提升,小麦赤霉病的病穗率、病情指数随之下降,病穗防效及病情指数防治效果逐步提升,在使用量 1 5 m L  的情况下,对小麦赤霉病防治效果最佳。

的情况下,对小麦赤霉病防治效果最佳。

表1-不同处理下小麦赤霉病的防效数据注:数据为3次重复的平均值,同列不同小写字母表示差异显着( Plt;0 . 0 5 )。

表1-不同处理下小麦赤霉病的防效数据注:数据为3次重复的平均值,同列不同小写字母表示差异显着( Plt;0 . 0 5 )。② 内生真菌发酵液对小麦植株的安全性影响

通过施入后第15d对小麦植株的观察,发现所有试验区内,小麦叶色嫩绿、生长点正常,未发现叶片、生长点畸形、叶片褪绿等各种药害症状。表明在本次试验中使用的内生真菌发酵液浓度对小麦植株生长安全。

3、结论与讨论

小麦赤霉病为我国小麦生产区内较为常见的一种病害,发生后会造成小麦穗粒上有害霉毒素的堆积,严重影响小麦的产量及籽粒健康性。赤霉病危害过的小麦穗粒中含有毒素,用于消费者日常饮食或动物饲养中,会影响人及动物的身体健康,引发慢性中毒症状。目前,我国大田小麦赤霉病防控过程中,依旧采取化学药剂喷施防治为主,长期、大量使用化学药剂不仅会增加小麦籽粒农药残留的问题,还会造成病原抗性提升,影响后续药剂持续防治效果。生物防治作为一种高效、安全、残留性少的绿色健康农作物病虫害防治方式,目前在小麦赤霉病防治中已有应用。例如,枯草芽孢杆菌、嗜硫小红卵菌等,其中,枯草芽孢杆菌属于芽孢杆菌属细菌,使用在小麦赤霉病防治时,可以分泌出抗菌物质抑制病原菌的生长,分解菌丝、溶解病原菌细胞壁,造成病原细胞穿孔、畸形等,从而影响病原的扩展侵染效果。不同种类的生物菌剂在使用后所作用途径有所差异。而植物内生真菌对宿主具有较强的专一性,其在应用小麦赤霉病防治时,是通过寄生至宿主小麦植株本身,通过加强植株长势、提升抗病性达到生防效果。并且,内生真菌在人工接种至小麦植株体内后,会稳定地随着植株体内的遗传协同生长,具有生物源农药开发特质。

植物体内内生真菌作为一种新型微生物资源,多年来在植物病虫害防治中研究范围广阔。在本次试验研究中,使用醉马草内生真菌发酵液对小麦赤霉病开展田间防治试验。试验数据对比空白对照防治效果显着,病穗率、病情指数随着醉马草内生真菌发酵液使用浓度的提升而逐步下降,病穗防治效果及病情防治指数和防治效果随着使用浓度的提升而提升,表明醉马草内生真菌对小麦赤霉病的防治效果显着,适宜作为生物防治药剂进行开发利用。

综上所述,内生真菌发酵液对小麦赤霉病具备一定的防治效果。本次试验仅仅针对醉马草内生真菌发酵液喷施小麦防治赤霉病的田间防效展开了分析,尚未对小麦植株的长势、生理性状、后续产量等数据进行持续性测量,而且也没有实现大面积的生产试验。相关技术研究人员可以在此基础之上进一步深入研究和试验。

(作者单位:234300安徽省宿州市泗县黄圩镇农业农村中心)