摘" 要:为了应对传统LCC补偿结构的局限性问题,对多种具有补偿集成特性的双极耦合器结构进行了研究。尽管这些结构已提出,但其具体拓扑结构及性能尚未得到详细的分析和比较。文章介绍了四种不同的集成耦合器拓扑结构,并验证了采用集成双耦合LCC补偿方法的潜力,该方法不仅提高了系统的抗偏移性能,还增加了系统的功率密度。通过深入建模和全面研究分析所提出的耦合器结构,为其他研究者在初始设计阶段提供了宝贵的参考信息。

关键词:集成磁耦合器;电磁仿真;无线功率传输

中图分类号:TM46" " 文献标识码:A" 文章编号:2096-4706(2024)09-0053-05

Comparison and Analysis of Many Integrated Magnetic Structures for Wireless Charging of Electric Vehicles

TANG Lijing

(Institute of Intelligence Science and Engineering, Shenzhen Polytechnic University, Shenzhen" 518055, China)

Abstract: To address the issue of limitations of traditional LCC compensation structures, this paper researches various bipolar coupler structures with compensation integration characteristics. Although these structures have been proposed, the specific topology and properties have not been analyzed and compared in detail. This paper introduces four different integrated coupler topologies and verifies the potential of using integrated dual coupled LCC compensation methods. This method not only improves the systems anti-offset performance, but also increases the systems power density. Through in-depth modeling and comprehensive research and analysis of the proposed coupler structure, it provides valuable reference information for other researchers in the initial design stage.

Keywords: integrated magnetic coupler; electromagnetic simulation; wireless power transmission

0" 引" 言

无线电能传输(WPT)因其出色的技术优势而引起了广泛关注[1-3]。电动汽车无线充电是通过电磁感应方式来进行电能的传输[4,5]。无线充电系统从电网获得能量后,通过功率校正电路将交流电压变成直流电压。然后,通过逆变器产生高频矩形交流电压,并将高频电压馈送到发射端的谐振网络中,其作为带通滤波器,只有逆变器电压的基频可以通过发射线圈[6]。在接收端,通常使用DC-DC转换器来调节输出电压。谐振和补偿是无线充电系统的重要组成部分。通过合理匹配电容和电感,可以降低系统的VA额定值,提高系统的功率传输能力,并有助于实现系统的软开关[7]。

在磁耦合无线电能传输系统中,功率传输线圈的相对位置可能会在运行过程中发生变化[8]。目前,通常选择LCC谐振电路作为补偿网络[9]。LCC拓扑的最大优势是可以实现ZVS软开关功能,并具有负载独立性的特点,在宽范围的负载变化和耦合条件下保证效率曲线的平坦性[9,10]。

然而,传统的LCC补偿结构在原边和副边都具有较大的补偿电感,增加了谐振网络的占用面积,使整个系统体积庞大。同时,由于空间限制,谐振电感器会产生磁漏,干扰其附近的控制及采样等电路,并会导致电路异常工作[11]。因此,为了解决谐振电感体积大导致空间利用率低的问题,提出了集成线圈的概念。

在以往的研究中,无线充电系统的感应耦合采用了许多不同的磁性结构,广泛研究了圆形(CP)、矩形(D)、正交(Q)、双D(DD)和DDQP结构。然而,在这些研究中,并未对集成耦合器结构进行相对比较分析。

本文提出了由常见拓扑线圈构成的四种集成耦合器。首先,验证了集成线圈比传统线圈具有更强的抗偏移特性,然后通过Ansys Maxwell仿真软件对不同耦合器进行建模。通过动态仿真,比较了这四种耦合器在耦合特性、功率传输和抗偏移特性方面的优缺点,为初期阶段集成耦合器的设计提供了思路。

1" 集成耦合器拓扑分析

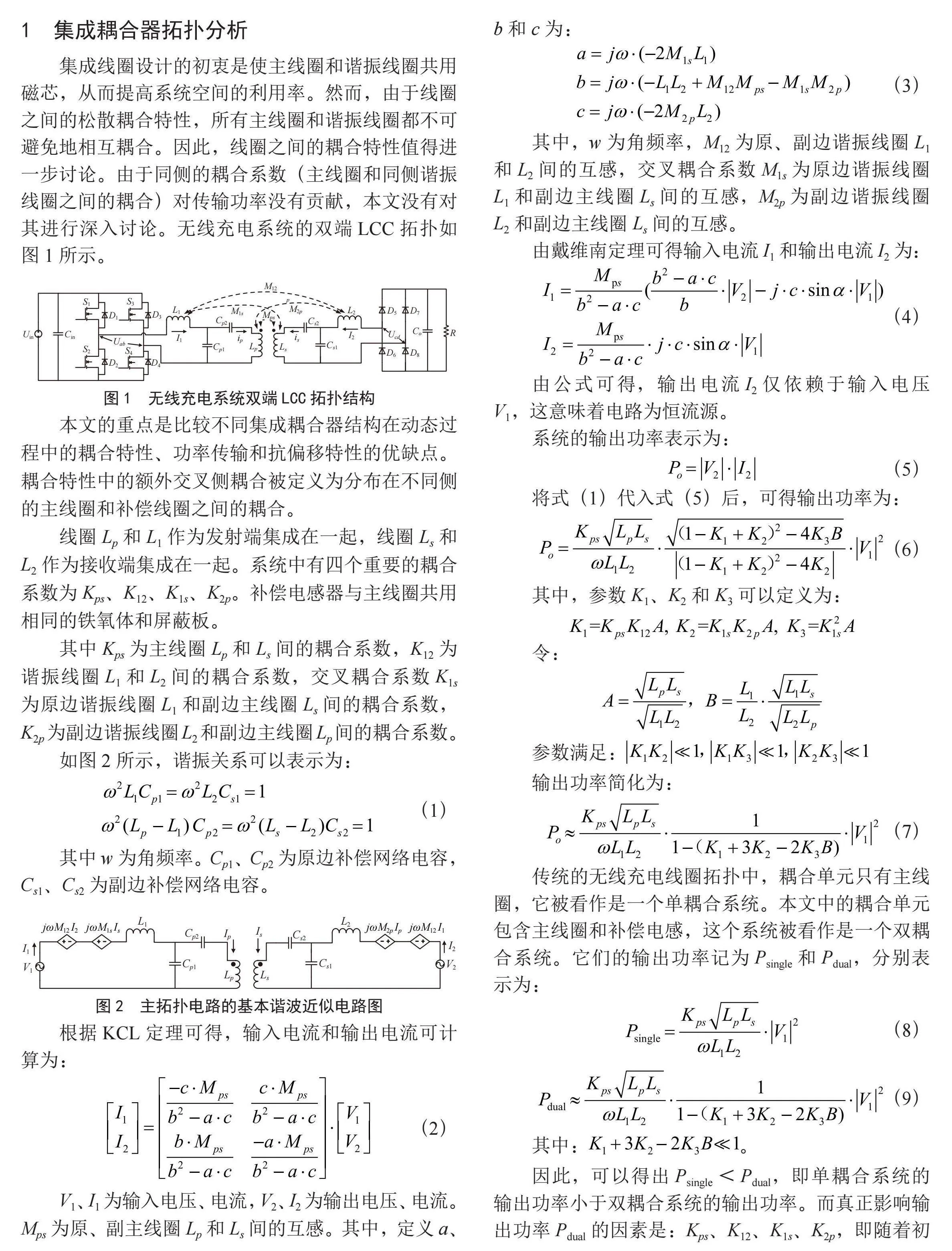

集成线圈设计的初衷是使主线圈和谐振线圈共用磁芯,从而提高系统空间的利用率。然而,由于线圈之间的松散耦合特性,所有主线圈和谐振线圈都不可避免地相互耦合。因此,线圈之间的耦合特性值得进一步讨论。由于同侧的耦合系数(主线圈和同侧谐振线圈之间的耦合)对传输功率没有贡献,本文没有对其进行深入讨论。无线充电系统的双端LCC拓扑如图1所示。

本文的重点是比较不同集成耦合器结构在动态过程中的耦合特性、功率传输和抗偏移特性的优缺点。耦合特性中的额外交叉侧耦合被定义为分布在不同侧的主线圈和补偿线圈之间的耦合。

线圈Lp和L1作为发射端集成在一起,线圈Ls和L2作为接收端集成在一起。系统中有四个重要的耦合系数为Kps、K12、K1s、K2p。补偿电感器与主线圈共用相同的铁氧体和屏蔽板。

其中Kps为主线圈Lp和Ls间的耦合系数,K12为谐振线圈L1和L2间的耦合系数,交叉耦合系数K1s为原边谐振线圈L1和副边主线圈Ls间的耦合系数,K2p为副边谐振线圈L2和副边主线圈Lp间的耦合系数。

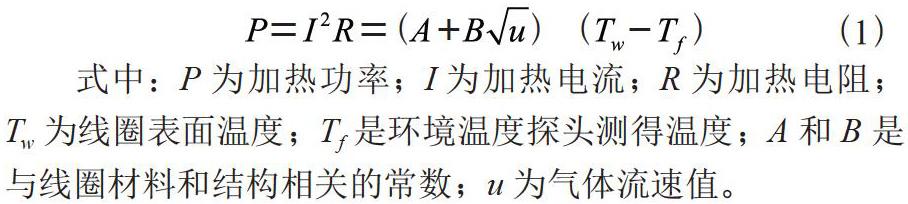

如图2所示,谐振关系可以表示为:

其中w为角频率。Cp1、Cp2为原边补偿网络电容,Cs1、Cs2为副边补偿网络电容。

图2" 主拓扑电路的基本谐波近似电路图

根据KCL定理可得,输入电流和输出电流可计算为:

V1、I1为输入电压、电流,V2、I2为输出电压、电流。Mps为原、副主线圈Lp和Ls间的互感。其中,定义a、b和c为:

其中,w为角频率,M12为原、副边谐振线圈L1和L2间的互感,交叉耦合系数M1s为原边谐振线圈L1和副边主线圈Ls间的互感,M2p为副边谐振线圈L2和副边主线圈Ls间的互感。

由戴维南定理可得输入电流I1和输出电流I2为:

由公式可得,输出电流I2仅依赖于输入电压V1,这意味着电路为恒流源。

系统的输出功率表示为:

将式(1)代入式(5)后,可得输出功率为:

其中,参数K1、K2和K3可以定义为:

令:

参数满足:

输出功率简化为:

传统的无线充电线圈拓扑中,耦合单元只有主线圈,它被看作是一个单耦合系统。本文中的耦合单元包含主线圈和补偿电感,这个系统被看作是一个双耦合系统。它们的输出功率记为Psingle和Pdual,分别表示为:

其中:。

因此,可以得出Psingle<Pdual,即单耦合系统的输出功率小于双耦合系统的输出功率。而真正影响输出功率Pdual的因素是:Kps、K12、K1s、K2p,即随着初级线圈和次级线圈的错位距离增大,耦合系数将变小,输出功率Pdual将变大,通过这种方式,提高了系统的错位性能。

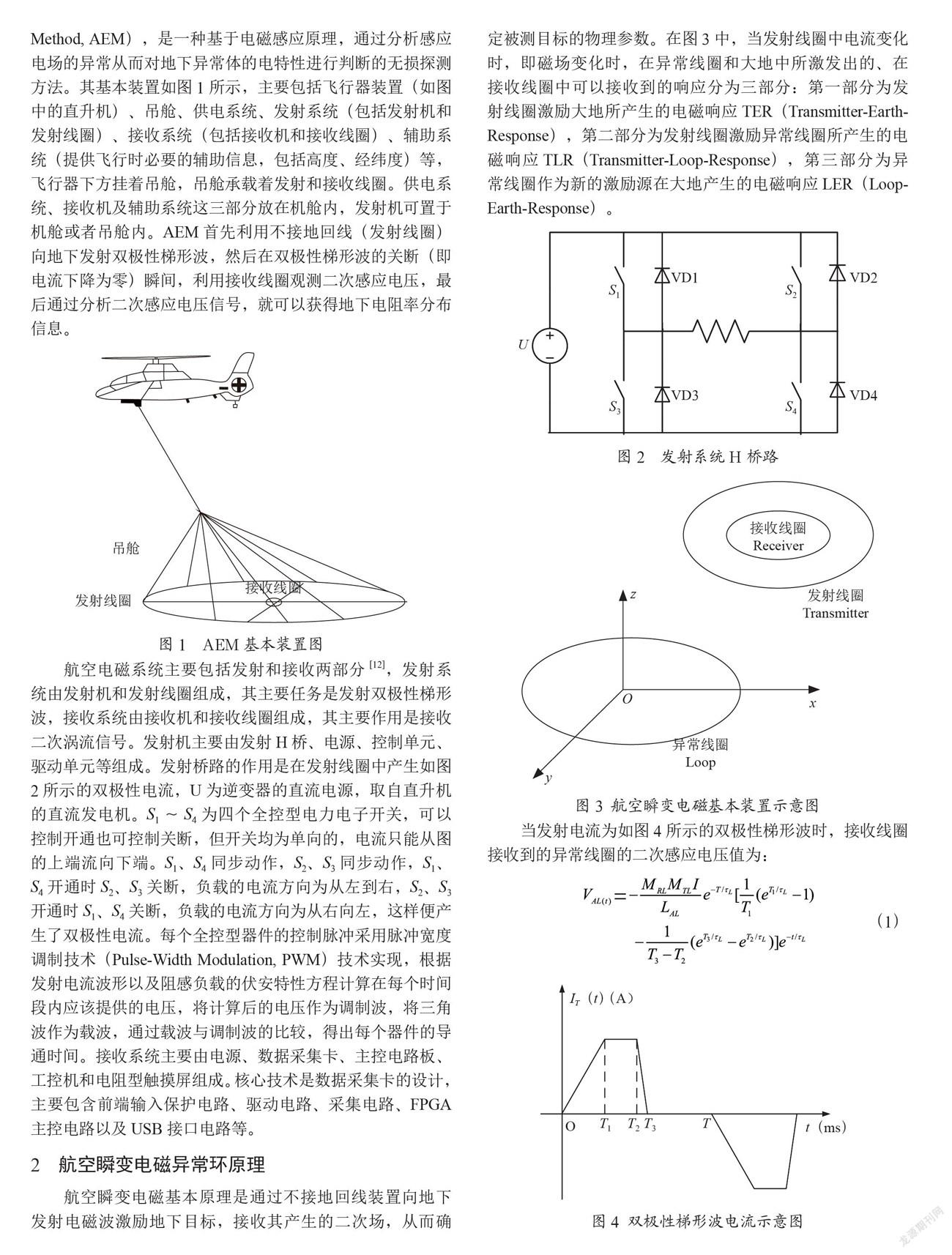

2" 定义4种集成耦合结构

本节使用Ansys Maxwell仿真软件对所定义的集成耦合器的电磁特性进行建模和分析,并对生成的数据进行后处理,提取出耦合器中重要的性能指标。

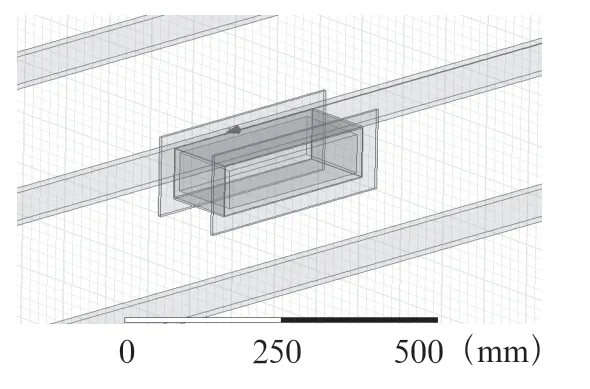

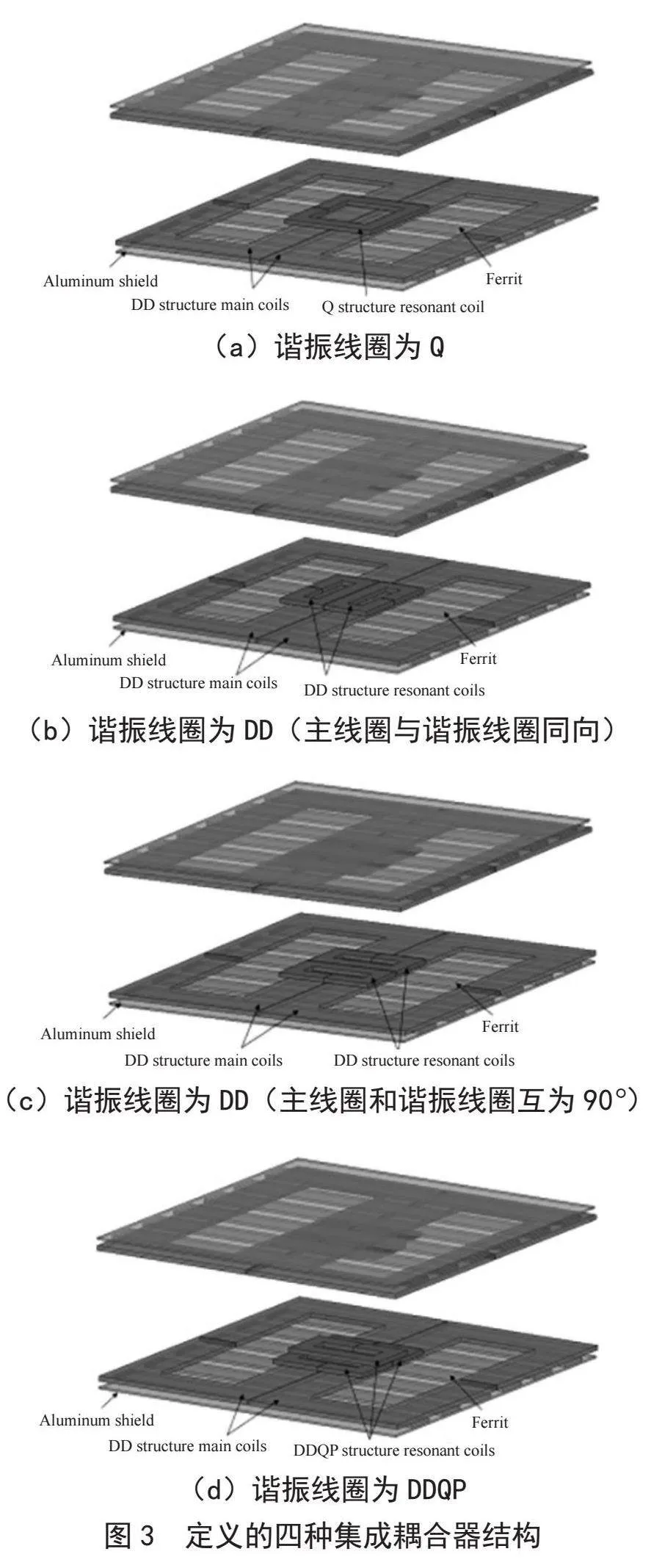

在本文定义的四种集成耦合结构中,无线充电系统的原、副边集成耦合器类型相同,其中发射线圈和接收线圈的主线圈结构为DD型,如图3所示。由于发射线圈和接收线圈是相同的对称线圈,所以在图3中只标记了发射线圈的组件。表1中分别为四种集成耦合结构。

每组发射线圈(接收线圈)由4层组成,分别为:屏蔽铝板、磁条、DD型主线圈及谐振线圈。主线圈的尺寸远大于谐振线圈尺寸,插入铁氧体磁条以增强耦合和引导磁通,使主线圈和谐振线圈在磁场和空间上形成集成,在集成耦合器的底部,铝板用于屏蔽磁场,减小损耗。

为了获得补偿线圈结构的影响,本文模拟了四种主线圈尺寸为400 mm×400 mm、垂直间隙为140 mm、补偿线圈尺寸为120 mm×120 mm的磁性集成耦合器。利用Ansys Maxwell仿真工具对所提出的四种结构进行了建模,分别在X轴和Y轴方向进行了0~300 mm的动态仿真试验,并对集成线圈的主要参数进行了详细分析。为了确保公平比较,选定的耦合器都在相同的条件下进行了测试。

2.1" 集成耦合器在X方向上运动的对比分析

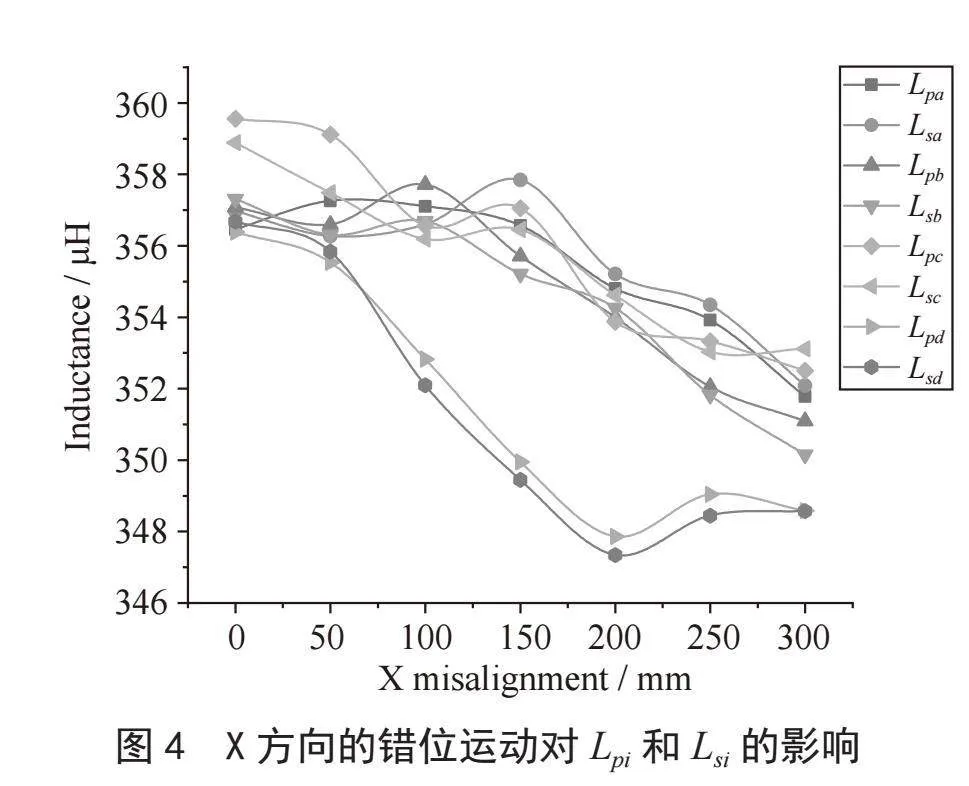

Lpi和Lsi(其中i = a,b,c,d)分别为定义的四种不同的集成耦合结构的原边线圈和副边线圈的感量,定义的结构如表1所示。如图4所示,(b)结构下主线圈的电感量Lpb和Lsb有明显的下降趋势,这将会降低发射线圈和接收线圈之间的功率传输能力;(a)结构中,随着发射和接收线圈间错位距离的增加,原、副线圈的电感量Lpa和Lsa先增大后减小,整个过程为类抛物线状;(c)结构中的起始感量Lpc和Lsc是最高的,而且随着线圈间错位间距的增大,电感呈现出平缓的下降趋势,这有利于线圈间能量的传递与接收。保证线圈动态过程中功率的稳定性;(d)结构中电感Lpd和Lsd的变化趋势与其他情况略有不同。随着错位距离的增加,电感先减小后增大,然后趋于稳定。这种情况的出现与线圈结构和放置位置有很大关系。根据图4的对比分析可知,与结构(b)和(d)相比,结构(a)和(c)对线圈运动过程中出现的错位情况表现出更高的容忍度。

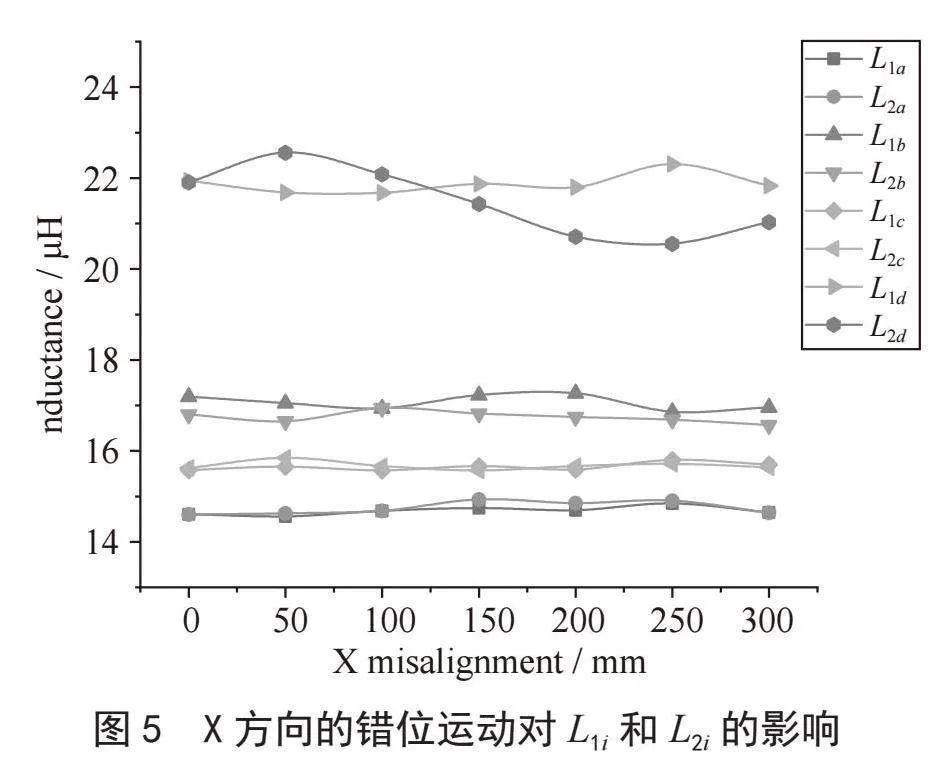

L1i和L2i(其中i = a,b,c,d)分别为定义的四种不同的集成耦合结构的原边和副边谐振线圈的感量。如图5所示,在相同的条件下,(d)结构下的谐振线圈电感L1d和L2d最大,其次是结构(b)(c)和(a)。四种结构下的谐振电感变化趋势大致相似,随着线圈间错位距离的增加,谐振感量均在中间值上下进行微小波动。由此可知,在X方向上进行动态运动时,集成耦合器中的谐振感量不会随线圈间的错位情况而发生较大的变化。

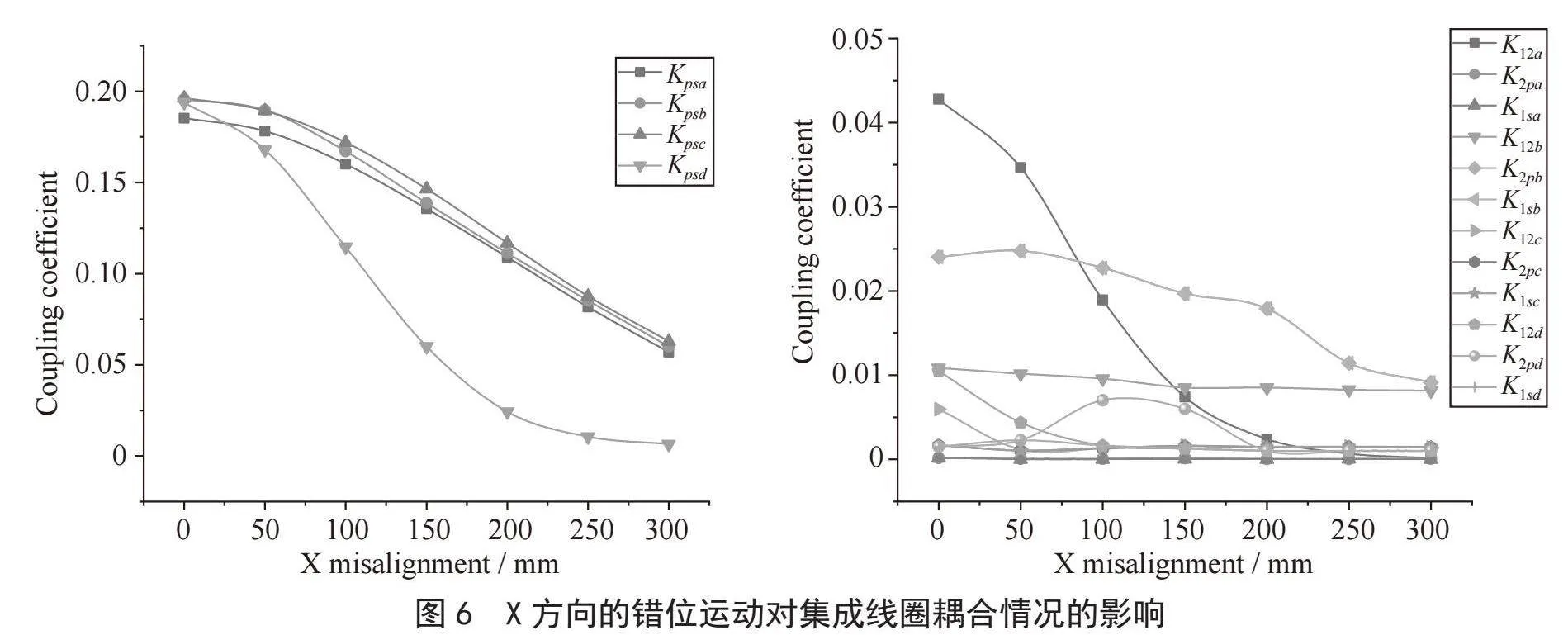

Kpsi、K2pi、K1si和K12i(其中i = a,b,c,d)分别为定义的四种不同的集成耦合结构的耦合系数。X方向动态试验的集成耦合效果如图6所示。在结构(d)中,随着错位距离的增加,主线圈之间的耦合系数下降最大,这会降低二次线圈之间的传输效率;结构(a)(b)(c)中Kps的变化趋势基本相同,均为平缓下降。在初始情况时,(a)结构的K12相对最大,由式(9)和(12)可知,K12越大,Pdual就越小。交叉耦合K1s和K2p的增加会导致系统中出现过大的损失。(c)结构中的耦合趋势相对平坦,交叉耦合系数最小,有利于提高系统的传输效率。

2.2" 集成耦合器在Y方向上运动的对比分析

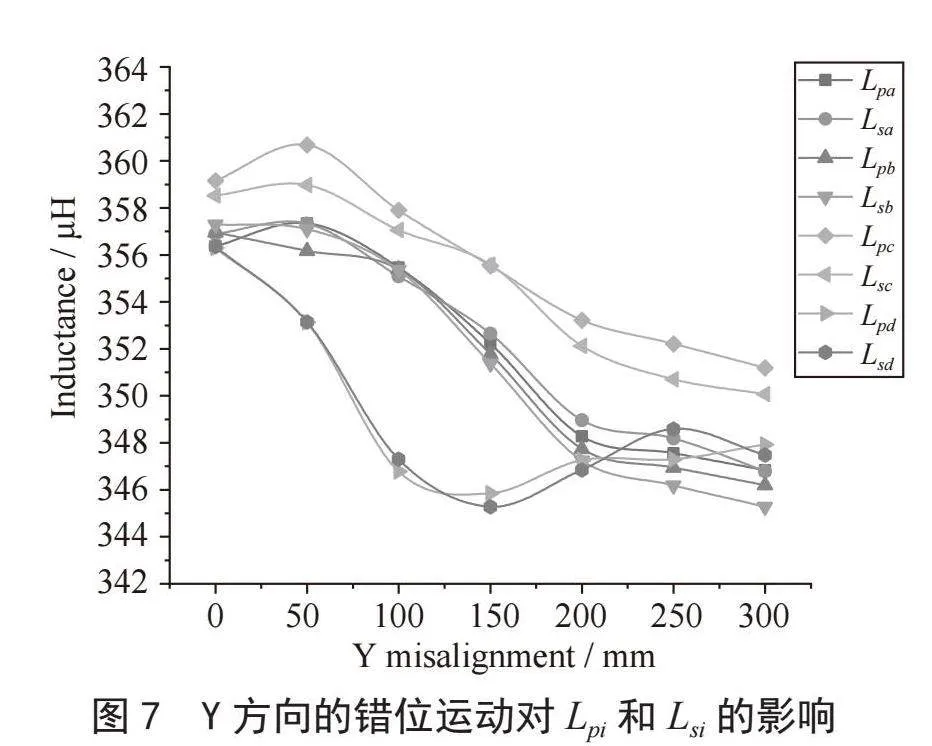

当4种集成耦合器在Y方向上进行0~300 mm的动态仿真时,如图7所示,主线圈间的感量变化会随着错位距离的增大而呈减小的趋势,(a)(b)(c)结构所示的感量变化从初始就呈现急速下降的趋势,但在收、发集成线圈错位200 mm处,下降趋势变缓。整体感量变化情况符合一般规律,功率传输能力逐渐降低。(d)结构中的感量变化分为两个阶段,首先随着线圈间错位距离的增大感量下降,当线圈间错位距离为150 mm时,感量反向缓升。该情况与X运动方向上的错位情况类似。

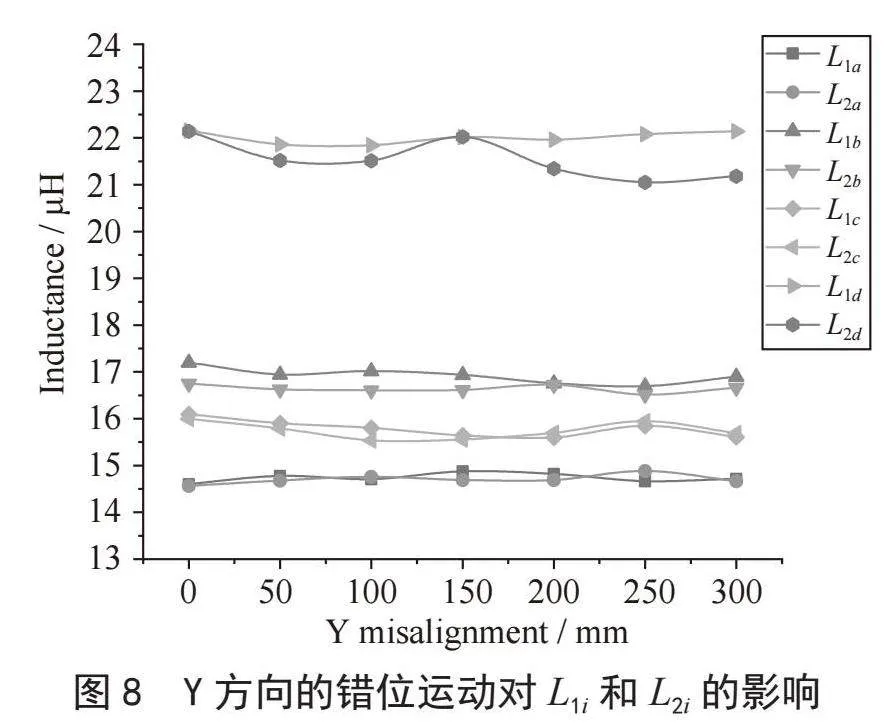

图8为耦合器在Y方向的错位对谐振线圈感量的影响。依旧是(d)结构中的谐振线圈感量最大,其次是(b)(c)(a)结构。整体情况与X方向的谐振线圈感量影响趋势大致相似,由此可知,在Y方向上进行动态运动时,集成耦合器中的谐振感量不会随线圈间的错位情况而发生较大的变化。

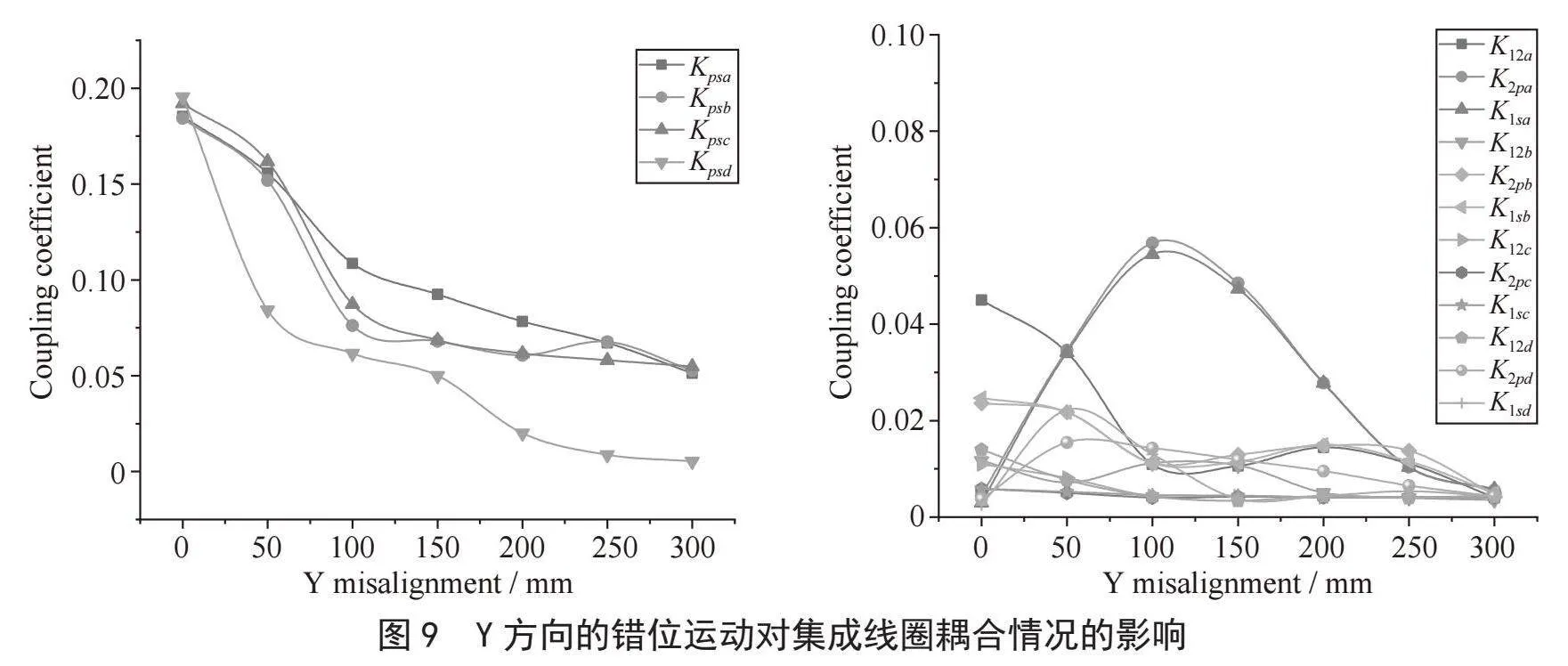

图9为Y方向上的动态运行对集成耦合器的耦合情况的影响。4种结构中的Kps均为下降趋势,其中(b)(c)结构的情况基本相似,但(c)结构中的交叉耦合更小,更有利于功率的传输。(a)结构中主线圈间的耦合变化趋势相对平稳,但该情况下的交叉耦合较大,会导致系统出现过多损耗。(d)结构中主线圈间的耦合系数下降较快,不利于原、副线圈间功率的传输。

3" 结" 论

本文验证了将补偿电感集成到主线圈中形成的集成双耦合LCC补偿拓扑结构可以提高接收和发射线圈的错位性能。

因DD型线圈具有高磁通路径、单极磁场、低损耗、低泄露等优点。这也使得在4种集成耦合器中(b)(c)结构相对(a)(d)结构下的综合仿真结果更稳定。在X和Y方向的错位过程中,(a)结构的K12相对最大,这将降低输出功率,而交叉耦合量的增加则会带来更多的系统损失。在相同条件下,(d)结构的谐振线圈电感最大,但耦合效应最差,导致接收线圈和发射线圈之间的功率传输效率降低。(b)和(c)结构中的变化趋势大致相似,但(c)结构的交叉耦合较小,对错位的容忍度越高,更有利于功率传递。因此,(c)结构的集成耦合器的综合效果最好。

参考文献:

[1] 张献,陈志鑫,沙琳,等.基于三参数表征电动汽车无线充电系统互操作性评价方法研究 [J].中国电机工程学报,2022,42(4):1569-1582.

[2] 邓孝祥,张鹏飞,葛飞.无线充电LCC谐振补偿网络的特性 [J].黑龙江科技大学学报,2019,29(5):609-613.

[3] 景玉军,张冰战.双LCL谐振型电动汽车无线充电系统研究 [J].电力电子技术,2017,51(7):89-92.

[4] ZHU Q,WANG L,LIAO C. Compensate capacitor optimization for kilowatt-level magnetically resonant wireless charging system [J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2014,61(12):6758-6768.

[5] HUANG C,JAMES J E,COVIC G A. Design Consider ations for Variable Coupling Lumped Coil Systems [J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2015,30(2):680-689.

[6] 范兴明,莫小勇,张鑫.无线电能传输技术的研究现状与应用 [J].中国电机工程学报,2015,35(10):2584-2600.

[7] KIM S,AMIRPOUR M,DHARMAKEERHTI T,et al. Thermal Evaluation of an Inductive Power Transfer Pad for Charging Electric Vehicles [J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2022,69(1):314-322.

[8] HOU Y,SUN S,LIU Z,et al. Wireless power transfer system based on lcc/lcl-s variable structure with constant output power [J].Energy Reports,2022,8(S4):850-862.

[9] FENG H,TAVAKOLI R,ONAR O C,et al. Advances in High-Power Wireless Charging Systems:Overview and Design Considerations [J].IEEE Transactions on Transportation Electrification,2020,6(3):886-919.

[10] SHEVCHENKO V,HUSEV O,STRZELECKI R,et al. Compensation Topologies in IPT Systems:Standards,Requirements,Classification,Analysis,Comparison and Application [J].IEEE Access,2019,7:120559-120580.

[11] 伍敏,吕双庆,董晓帅,等.一种用于无线充电系统的线圈集成设计方法 [J].电力电子技术,2021,55(3):26-28.

作者简介:唐丽静(1991—),女,汉族,广东深圳人,中级,硕士,研究方向:电动汽车无线充电、电磁仿真。