摘要

当前,国内的媒体深度融合进程不断推进,国家和地方层面也相继出台指导意见和工作规划,旨在部署构筑我国人工智能发展的先发优势;此外,人工智能技术和服务产品也在不断迭代和创新。在此背景下,本文基于CSSCI和WOS数据库中收录的国内外智能传播领域文献,通过文献计量学和可视化工具对国内外智能传播研究的关注重点分布进行分析,梳理和探析了国内外智能传播相关研究的关注重点,并进行比较性研究,意图能够为我国智能传播研究提供经验借鉴。

关键词

智能传播 CiteSpace 媒体融合

一、国内外智能传播研究高频关键词

在运行CiteSpace时,分别将国内外文献数据导入,对其出现频次等指标进行排序,得到TOP15高频国内外研究关键词。

表1 "国外智能传播文献高频关键词

表2 "国内智能传播文献高频关键词

从出现频次来看,国内研究以“智能媒体”“智媒时代”“智能传播”“人工智能”“媒体融合”等几个一级中心向外辐射,带动了“算法”“大数据”“短视频”“传统媒体”等几个二级中心,且中心间的体量差距较大。而国外研究以“算法”为一级中心,以“社交媒体”“人工智能”“新闻”“媒体”“新闻学”“大数据”等为二级中心,以“Twitter”“计算新闻学”“YouTube”“自动化”等为三级中心,但中心的体量差距不大,形成较为均匀、分散的多元研究中心格局。从图中几个较大的节点可以看出,国外对于智能传播领域的研究多集中在对算法、社交媒体、媒体、新闻、人工智能、新闻业和新闻学、互联网等几个大的层面;此外,社交媒体和短视频领域的几个重要平台也居于次一级节点,成为相对重要的子研究领域。其中既有传统研究话题及其创新,如传播理论、移动媒体、舆论、后霸权、福柯、技术探讨、守门人理论、社会网络、事实核查等,也可以看到近年研究的热点话题,如媒介可供性(affordance),推荐系统、计算新闻、新闻业革新、人机界面、结构主义新闻学、大数据、自动化、个性化、数字新闻等。而国内关注重点在于人工智能、智能媒体、媒体融合等领域。

总体上看,国内外智能传播领域的关注重点有相通之处,也存在不同之处。

二、国内外智能传播研究的共性

国内外学界都重点关注智能媒体的底层技术,如人工智能、算法、大数据、5G等技术在新闻业的应用及其所带来的变革、文化现象、伦理问题、危害、治理等。此外,也都对新闻业、新闻传播学的宏观图景和生态进行了分析。如Bimber[1]认为社交媒体上的人工智能造假技术会掩盖信息来源、操纵社会信号、促进虚假信息传播,阻止有意义的社会技术决策,损害人权[2]。Massanari[3]通过对Reddit的长期参与式观察和人种学研究,以行动者网络理论为基础,发现Reddit上的算法为反女权主义和厌女活动等“有毒化”提供了滋生土壤。Kitchin[4]再次强调了随着算法越来越多地塑造社会和经济生活,需要批判地、经验性地认识算法及其运作。沈雪和李欣[5]认为算法权力会对拟态环境造成多模态异化和对用户造成多维霸权和过度动员。算法偏差还会引发推送歧视、价值观偏离[6]。Ananny和Crawford[7]则认为,将理解和追责算法的希望放在增强算法的透明度上是不现实、有局限的,因为“透明性”(transparency)可能会与权力脱节、损害公共领域、可以被有意遮蔽、不一定能带来信任等,因而只能成为“透明性幻觉”。并且,要真正对媒体的算法进行问责,需要从透明性的局限出发,提出针对性解决方案,重构对不可见、不可追踪的算法的问责机制。或以有针对性的政策,设定算法信息披露的边界(如算法因素或指标),披露频率以及传播这些信息时的用户体验等[8]。但是,也有学者指出,算法在进行内容策展时,可以用于纠正虚假信息,有一定积极效果。智能算法推荐代替专业人士决策,也为治理社交媒体假新闻乱象提供了可行路径[9]。从研究方法来看,国内外学者大都采用了实验法、访谈法、思辨法、内容分析法等。蒋忠波和师雪梅等学者用控制实验法对受试者对算法新闻可信度的感知进行了探讨,发现相对于对署名为人类记者的新闻可信度的感知,受试者对署名为算法的新闻可信度的感知显着要高[10]。以今日头条用户对“2020年全球十大人工智能事件”评论为样本,谢亚可通过共词分析法研究了用户关切的人工智能伦理向度,发现用户最关切的伦理向度是“人本主义”,而“算法透明”则成为用户关切的伦理向度盲区[11]。

三、国内外智能传播研究的差异

第一,国内研究的中国特色更为鲜明,如“媒体融合”“媒介融合”“主流媒体”“传统媒体”等都是带有中国特色的学术概念和议题。徐琦和韩冰[12]认为,未来在5G和AI技术的支撑下,视频媒体的智能化将实现进一步的智能升级、交互升级和生态升级,助力视频媒体融合纵深发展。人工智能、虚拟现实、数据中台等技术在给用户带来交互式、沉浸式视听新体验的同时,也会推动下一代“全媒体、融媒体、智媒体”的创新媒体平台发展[13]。而国外则更关注智能技术及其支撑技术(如算法、人工智能、机器学习、大数据等)在具体社交媒体平台(如Facebook,YouTube,Twitter等)的应用以及随之产生的政治经济文化现象,注重对算法运行的机制进行解读,对智能技术引发的问题进行深层次剖析。例如Bucher,T[14]将Facebook的新闻推荐算法与福柯的全景敞视主义进行联系,指出Facebook上算法的运行机制与福柯的“全景敞视主义”恰好相反,不是用“无处不在的可见性(visibility)”来对被监视的人进行规训和监管,而是通过用户对于自己账户、内容的“不可见性”的规避来促进用户进行参与、互动、交流。但在“规训权力”的本质上是相通的,即“通过规训主体以某种方式思考和行动,从而使他们成为自己行为规范的原则”,“规训会对不遵循、不符合规则、偏离规则的主体和行为做出惩罚”。Bucher,T[15]通过对Facebook用户的采访,发现“算法想象”(algorithm imagination),即算法是什么、应该是什么,以及如何运作的认知,会让用户产生不同的情绪和感觉,甚至能塑造Facebook算法本身。

第二,从研究视角和方法来看,虽然国内外学界都从宏观层面关注到了智能技术给传统新闻传播学带来的变革,但国外对一些出现比较早的概念领域,如计算新闻学、自动新闻学、传播、新闻学等仍保持着较高的关注度和使用频次,在对新现象进行阐释时注重引入新理论,融合其他学科视野,产生更多元的解读。例如,Lewis amp; Guzman[16]将人机交流(HMC)引入自动新闻领域,提出当机器充当人类角色时,人类和机器间的交流会对自我、社会和传播产生影响、建立社会关系,以期对人类、机器和新闻的关系产生更深刻的理解。Woods[17]结合性别视角,发现人工智能虚拟助手经常贩卖女性作为看护者、母亲和妻子的规范性性别角色,混淆平台的监视。Beer[18]从社会科学的角度看待算法,认为要超越作为技术和物质存在的算法本身,探讨算法的概念和理论如何成为其潜在的社会力量。与此相对的是,国内学界更侧重对智能媒体、智能传播、智媒体、智媒等学术概念进行定义和阐释,未对传统的细分学术领域进行沿袭性的革新和发展,研究也较为局限在新闻传播学内部,未与其他学科如计算机、人类学等产生合作,研究方法以思辨为主,实证研究较少。同时也可以看到,虽然国内外都没有对“智能传播”“智能媒体”相关术语进行统一和权威的定义,但国内学界更热衷对其进行术语化和概念化,而国外学界更关注在“智能技术”范畴下具体技术的应用场景,议题更为细分和多元。

四、国内智能传播研究的主流领域

本文在关键词共现图谱的基础上按照关键词类别、采用LLR(对数似然比)算法进行聚类,得到国内外智能传播领域研究的主要聚类,各聚类的主要关键词呈现如下表3。

表3 "国内智能传播研究主要聚类及其关键词

在国内研究中,智能媒体和数字传播、元宇宙议题,人工智能和新闻生产,智能传播和区块链、智能出版和技术呈现交叉研究态势。

从国内研究来看,主要有以下几个重点关注领域:

(一)对智能传播的核心技术及其底层、配套技术的探讨

如聚类#0人工智能、#12大数据。这部分论文主要关注技术所带来的创新新闻模态,如个性化新闻、机器新闻写作、传感器新闻等。随着2016年3月国务院印发《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》,人工智能概念进入“十三五”重大工程;2016年8月,国务院《“十三五”国家科技创新规划》将智能制造和机器人列为“科技创新2030项目”重大工程之一,“人工智能”概念开始首次在国内学界出现。聚类#0主要关注人工智能对传统出版和新闻业的变革,包括的关键词有“媒体融合”“智能化媒体”“出版创新”“版权保护”等;以及对人工智能随之带来的问题的反思和解决路径追寻,关键词有“人工智能传播伦理”;以及对具体新闻样态的创造,所包含的关键词有“机器新闻”“传感器新闻”“个性化新闻”等。

(二)智能技术对传媒业的生产流程、整体图景带来的变革

如聚类#2智能化、#3智能手机、#4智能出版、#5数字传播。既包括对传媒业图景重塑的思考,也针对性提出了建设学科复合型大学,重塑学科建设。随着聚类#3智能手机在2013年底开始在国内普及,国内学界伴随着青少年对于智能手机的媒介依赖开始对智能手机及其带来的社会文化变革进行探讨。董海军和马忠鹏[19]指出,智能手机既有屏幕媒介依赖的负功能,同时也具备促进社会变革和人类进步的正功能,因此要理性看待智能手机这项技术进步。该主题聚类中既包括“3G”“app应用”“移动终端”“android”“移动网络”等对技术应用的描述,也包括“数字鸿沟”“内容生态”等智能手机所引发的社会问题和传播变革。

(三)对技术伦理的反思和对技术治理路径的探析

如聚类#7技术伦理、#9技术。这部分主要关注算法和人工智能所带来的隐忧,如重新思考人际关系、警惕信息茧房和过滤气泡、算法黑箱、新闻伦理的缺失,并探讨伦理主体的确定,重申人的主体性和人文精神,试图以主流价值观来引领算法发展。

(四)对智能技术的应用前沿的关照与探讨

如聚类#1区块链、#8元宇宙。这部分主要是对区块链如何应用智能技术,以及探讨区块链的应用场景,展望其未来发展优势,并试图解释新兴概念元宇宙,探讨元宇宙中的场景和特征。作为智能技术的支撑性技术,聚类#1区块链于2016年6月在我国掀起第一次热潮,相关部门提出,中国在建设法定数字货币时考虑用区块链作为底层技术[20]。同年12月,国务院发布《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》,区块链首次被作为战略性前沿技术、颠覆性技术写入“十三五”规划。随后,学界紧跟业界和国家政策步伐,在2016年产生了大量对区块链的应用探讨,2017年《新闻战线》刊登关于区块链的文章,对区块链在知识产权、智慧社区、社会信用体系、区块链生态圈等方面的应用进行了具体考察,以探索媒体融合的全新路径[21]。之后,学者们分别对区块链的架构和进展[22]在数字出版业中的应用[23]、对传媒业和新闻业的影响[24]、对学术失范的规制[25]等进行了深入探索和分析。这部分的关键词包括“数字出版”“学术出版”“科技出版”“出版产业”等。2021年可谓是元宇宙元年。随着国内外科技巨头相继布局元宇宙,学界中也掀起对于元宇宙的探讨热潮。喻国明提出元宇宙作为一种媒介“新”在连接人的社会关系时提供了新尺度、新内容和新范式,不断打破既有限制,帮助人类“向内”“向外”实现自由度的延伸[26]。该领域的研究不仅探讨新的媒介环境下“内容生产”“智能推荐”“基于算法的个性化推荐”有什么新变化、新问题,同时也仍然紧密结合国家层面的政策和思想指导进行开展。

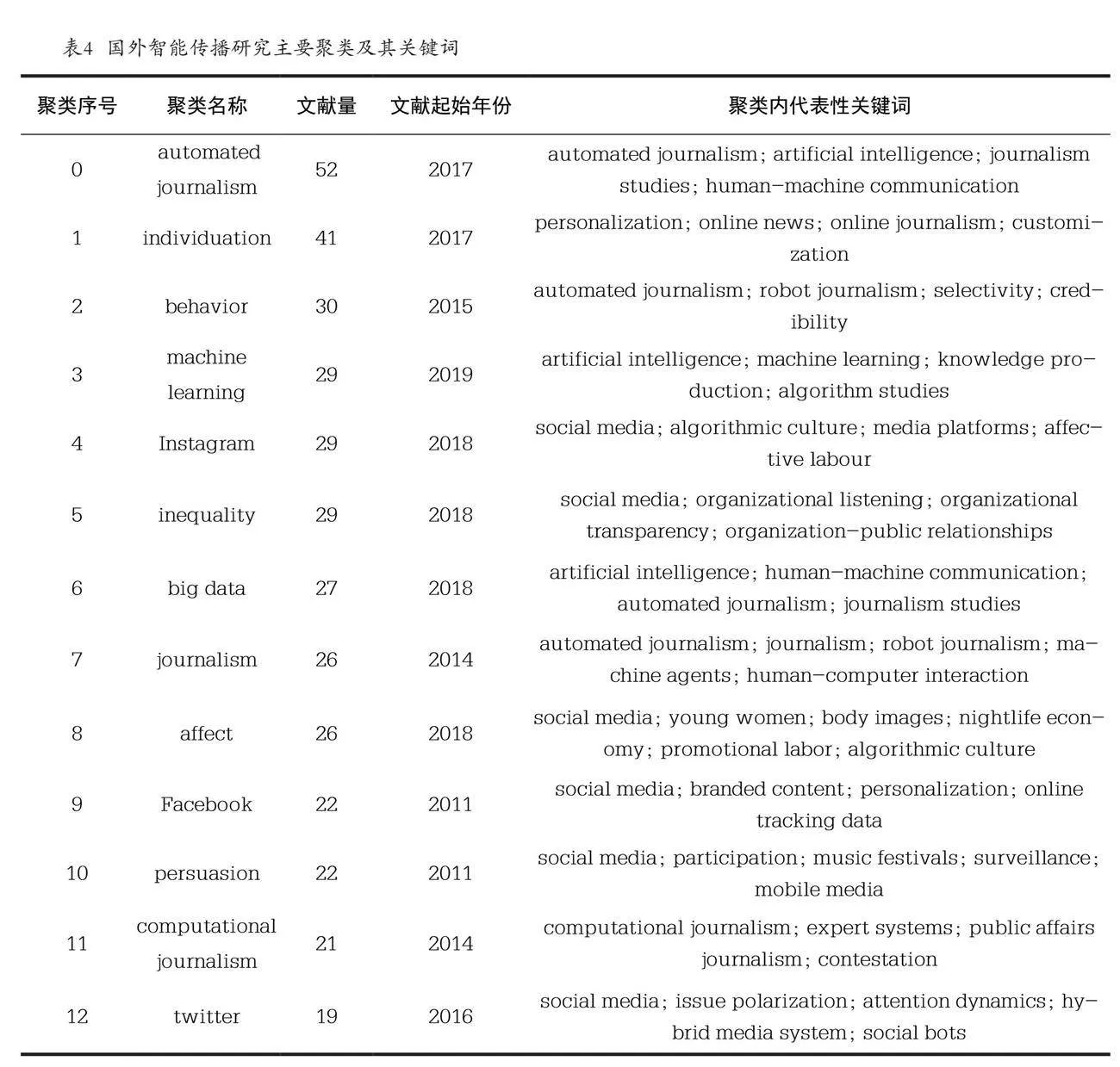

五、国外智能传播研究的主流领域

运行CiteSpace后可得15个主要聚类,各聚类的主要关键词呈现如表4。

而从国外研究来看,其主流关注领域呈现如下:

(一)新闻的不同样态以及传统新闻学的变革

如聚类#0自动新闻和聚类#11计算新闻。智能技术,如人工智能、大数据的出现使得新闻生产呈现智能化趋势,而自动化新闻正是新闻生产智能化阶段的体现。自动新闻强调新闻生产中的自动化特征,即除必需的人工编程之外,整个新闻生产制作流程无需人工干预。在聚类#1中,除了关注特定的技术,如 “人工智能”,关注具体的“新闻实践”(journalistic practice)和新闻样态,还发展了传统新闻传播理论,并与其他领域的理论相结合,如“新闻研究”(journalism studies)“传播理论”(communication theory)“研究范式”(research paradigms)“道德基础理论”(moral foundations theory )“能动可供性”(agency affordances)“计算新闻学”(computational journalism);同时也引发了对传播新现象的思考,如“人机交流”(HMC)、信息可信度(message credibility)“社会认知”(social cognition)。在聚类#11中,在关注具体技术“人工智能”“信息技术”(information technology)之外,更关注新闻样态和模态的创新变革,如“公共事务新闻”(public affairs journalism)“创新新闻”(innovative journalism)“机器人新闻”(robot journalism)“数据新闻”(data journalism)以及在使用“计算机辅助报道”(computer-assisted reporting)等新兴手段时所需要采取的“创新思维”(innovative mindset)。

(二)社交媒体上的智能技术应用和经济政治文化现象

聚类#4Instagram、#9Facebook、聚类#12Twitter等,有以下几个共通的亚关注点:(1)关注算法和人工智能在社交媒体平台上的政治传播现象:“虚假信息”(disinformation)“选举活动”(election campaigns)“政治传播”(political communication)“舆论”(public opinion )“负面竞选”(negative campaigning)“欧洲选举”(European elections);(2)关注媒体平台上的经济活动,“伪草根营销”(astroturfing)“品牌内容”(branded content)“品牌文化”(brand culture)“ 数字宣传”(digital propaganda);(3)关注社交平台上的社交文化现象,无论是人-人,又或人-机:包括“人与人的互动”“用户互动”“人机交流”(human-ai interaction,human-machine communication)“社会角色”(social actors )“社区”(community)“形象分类”(image classification)“印象形成”(impression formation)“数字网红”(digital influencer);(4)批判性分析社交平台上的算法:“情感劳动”(affective labour)“漏洞”(vulnerabilities)“问题极化”(issue polarization);(5)从研究方法上,注重案例分析法、访谈法和实验法等,如“结构主题建模”(structural topic modeling)“混合媒体系统”(hybrid media system);(6)注重寻求理论基础和资源:“行动者网络理论”( actor-network theory )“社会资本”(social capital)“时间序列分析”(time-series analysis)。

(三)关注智能技术的配套性和支撑性技术

聚类#3机器学习、聚类#6大数据等包括以下几个关注重点:(1)关注细分的专业技术领域及给新闻生产流程带来的改变,如“ground truth”(训练集对监督学习技术的分类的准确性)“自动化新闻”(automation news);(2)注重对传统理论资源的引用和创新发展,如“新闻研究”(journalism studies)“研究范式”(research paradigms)“传播理论”(communication theory)“社会资本”(social capital)“用户能动性”(user agency);(3)批判性分析造成的社会问题和解决方法,如“有年龄限制的互联网”( age-gated interne)“新闻伦理”(journalistic ethics)“守门人思维”(gatekeeper thinking)“反歧视”(antidiscrimination)等;(4)从宏观层面上分析对传播图景的影响,如“多屏社会”(multiscreen society)“媒体多元化”(media pluralism)“媒体生态”(media ecology)。

(四)关注智能技术带来的用户行为变革以及问题

例如聚类#2行为、聚类#5不平等、聚类#8影响、聚类#10劝服等,包括关键词“数字鸿沟”(digital divide)“劳工”(labor)“监视”(surveillance)新闻的“真实性”(authenticity)“影响多样性”(affect diversity)“网络利己主义”(network privatism)“网络个人主义”(networked individualism)等。

结语

基于前人研究的综述,本文试图通过科学的研究方法来探索如下研究问题: 国内外当前智能传播研究重点关注哪些议题和领域,原因如何?研究发现,在研究重点分布上,“智能媒体”“人工智能”“智媒时代”“智能传播”“媒体融合”是国内智能传播从2008年肇始以来的5个高频词汇,而国外智能传播研究的5个高频词汇则为算法、社交媒体、媒体、新闻、新闻学。国内外同时关注智能媒体的底层和配套技术在新闻业的应用及其所带来的变革、文化现象、伦理问题、危害和治理手段,都采用了实证与思辨相结合的研究方法;但相较来说,国内研究范围较为局限在新闻传播学领域内部,研究方法以思辨为主,实证研究较少;而国外在阐释新现象时注重引入新理论,融合其他学科视野,产生更多元的解读,议题更为细分和多元。

参考文献:

[1]Bimber,Bruce;Gil de Zúñiga,Homero(2020).The unedited public sphere[J].New Media amp; Society,22(4),700–715.

[2]Wagner,Ben(2019).Liable,but Not in Control? Ensuring Meaningful Human Agency in Automated Decision-Making Systems[J].Policy amp; Internet,11(1),104–122.

[3]Massanari,A.(2015).#Gamergate and The Fappening: How Reddits algorithm, governance,and culture support toxic technocultures[J].New Media amp; Society,1461444815608807.

[4]Kitchin,Rob(2016).Thinking critically about and researching algorithms[J].Information,Communication amp; Society,1–16.

[5]沈雪,李欣.人工智能时代算法权力的隐忧与反思[J].未来传播,2022(4):19-25.

[6]张超.资讯类推荐算法的算法审计路径、伦理与可审计机制[J].中国出版,2021(7):31-35.

[7]Ananny,Mike;Crawford,Kate(2016).Seeing without knowing:Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability[J].New Media amp; Society, 146144481667664.

[8]Diakopoulos,Nicholas(2015).Algorithmic Accountability[J].Digital Journalism,3(3),398–415.doi:10.1080/21670811.2014.976411

[9]姜博文.人工智能与社交媒体假新闻治理[J].传媒,2021(14):61-63.

[10]蒋忠波,师雪梅,张宏博.人机传播视域下算法新闻可信度的感知研究:基于一项对大学生的控制实验分析[J].国际新闻界,2022(3):34-52.

[11]谢亚可.社交媒体用户关切的人工智能技术伦理向度分析[J].传媒,2022(3):89-92.

[12]徐琦,韩冰.视频媒体智能化:关键技术、全链应用与突破方向[J].电视研究,2021(3):39-42.

[13]陈娜,唐百慧,曹三省.5G创新技术聚合智能融媒体发展[J].传媒,2020(19):48-50.

[14]Bucher,T.(2012).Want to be on the top?Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook[J].New Media amp; Society,14(7),1164–1180.

[15]Taina Bucher(2016):The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms[J].Information,Communicationamp;Society,DOI:10.1080/1369118X.2016.1154086

[16]Guzman,Andrea L;Lewis,Seth C(2019).Artificial intelligence and communication:A Human–Machine Communication research agenda[J].New Media amp; Society, 146144481985869.

[17]Woods,Heather Suzanne(2018).Asking more of Siri and Alexa:feminine persona in service of surveillance capitalism[J]. Critical Studies in Media Communication,1-16.

[18]Beer,David (2016).The social power of algorithms[J]. Information,Communication amp; Society,1-13.

[19]董海军,马忠鹏.青年的屏幕媒介:从电视、电脑到智能手机[J].中国青年研究,2014(4):5-9.

[20]澎湃政务.区块链与公证的“一步之遥”:区块链在中国的前世今生[EB/OL].(2023-03-20)[2023-4-20].https://m.thepaper.cn/baijiahao_15139652.

[21]李鹏飞.基于区块链技术的媒体融合路径探索[J].新闻战线,2017(15):90-93.

[22]邵奇峰,金澈清,张召等.区块链技术:架构及进展[J].计算机学报,2018(5):969-988.

[23]冉景刚.区块链在数字出版业中的应用研究[J].出版发行研究,2018(6):34-38.

[24]谭小荷.基于区块链的新闻业:模式、影响与制约:以Civil为中心的考察[J].当代传播,2018(4):91-96.

[25]张夏恒.基于区块链技术的学术不端行为规制研究[J].西部学刊,2019(23):5-9.

[26]喻国明.未来媒介的进化逻辑:“人的连接”的迭代、重组与升维:从“场景时代”到“元宇宙”再到“心世界”的未来[J].新闻界,2021(10):54-60.