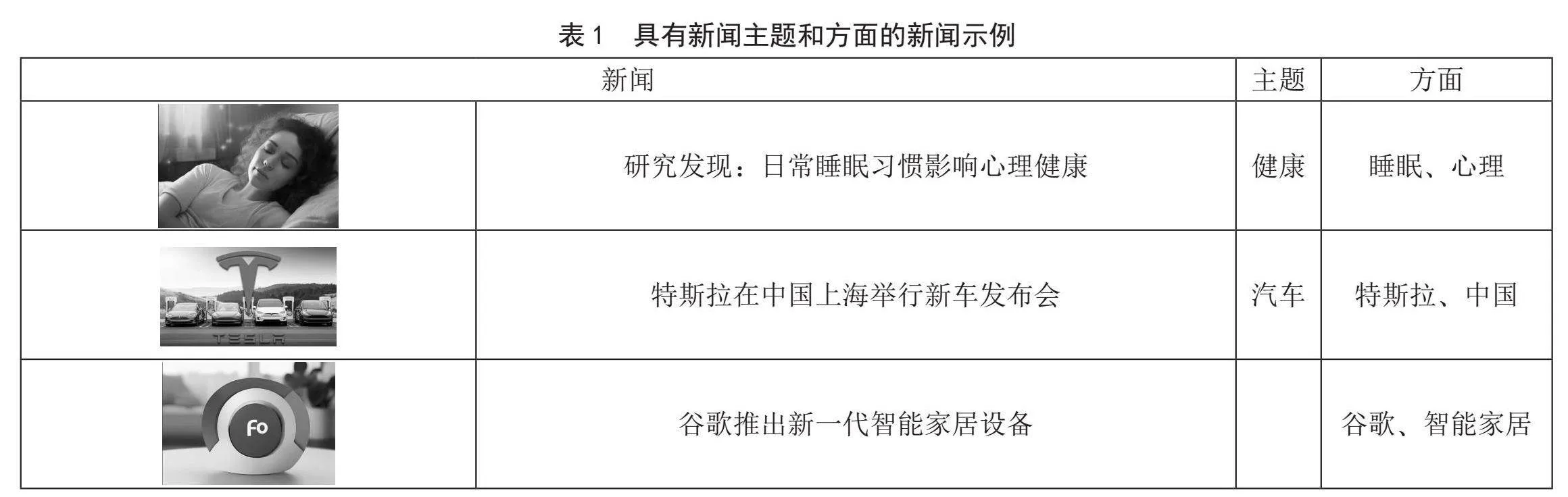

摘要

在元宇宙视域下,新闻的目击主体、目击表达、目击方式、目击式新闻解读呈现出新的形式和特点:目击的主体发展为由人作为主体的泛化到机器补充,目击的方式在感官和时空向度得到延伸,目击多元化高保真的表达弥补了目击的局限性,目击式新闻解读中的目击感、游戏体验等则影响着受众的阅读思考。目击对于新闻生产而言仍然是重要的,媒体作为记录人类社会历史的载体也应在目击上保持活力,警惕那些无限重复的、道听途说的复制品。

关键词

元宇宙 沉浸式新闻 目击

1992年,尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)的科幻小说《雪崩》首次描绘了“元宇宙”世界,即一个与现实世界平行且紧密相连的数字空间,现实世界人们通过数字虚拟人物在元宇宙完成分身和投射。2021年,伴随着3D、数字孪生、虚拟现实等各项技术的逐渐发展,元宇宙作为一个互联网产业概念而备受关注,迅速进入了包括新闻传媒业在内的诸多领域。未来媒体的存在形态可能不再是一种可触摸、固定化的实体,而是由算法、人工智能以及区块链等技术所编制并赋予权重的复杂系统,代表着人与技术共存的双栖社会生态[1]。一方面,媒介技术的发展深刻影响着传媒业态,新闻传播领域的一些核心概念的内涵和外延不断拓展;另一方面,元宇宙传播具有明显的具身传播特征[2],包含身体在信息流动与接收过程中的物质性地位,以及承认身体观念在意义生产与维系中的基础作用两个维度[3],直接影响了以身体在场为载体的目击活动。在传统新闻生产中,目击是保证内容真实性的重要途径,元宇宙的到来将彻底改变这一新闻生产实践和相关生态。那么,元宇宙视域下目击区别于传统新闻生产会发生什么样的变化?元宇宙中目击如何协助新闻生产?本文将在梳理相关文献的基础上讨论之。

一、目击:从“纯粹目击”到具身性见证

目击(eyewitness)被达勒姆·彼得斯(Durham Peters)定义为感官体验和话语行为,只有时间和空间上都同时“在场”的“纯粹目击”,拥有与事件最高的接近性特权,由此形成了一种讲述事实的文化权威[4]。在新闻传播领域,目击是一个常见但非热门的研究术语。梅特·莫特森(Mette Mortensen)认为,目击在媒体语境中的含义是个人通过陈述、展示来分享其观察或参与某个事件的感受[5]。在新闻报道中,目击被用来体现现场存在,记者通过现场存在构成他们报道真实事件的权威。作为解释新闻实践的一个关键词,目击帮助记者在哪种实践是合适和首选的问题上保持界限[6]。业界围绕目击衍生出了一套实践操作话语体系,根据目击区分出“目击式新闻”的新闻类型;媒体人物,如记者和主持人,被制度化为目击者;摄影和广播被用来替代那些可以目击的观众的耳目;普通受众则可以通过媒体进行作证;目击甚至成了实现和理解新闻真实性的一种方式,比“观看”“聆听”“阅读”“解读”等术语更能体现出对媒体体验的思考。新闻传播领域已有关于目击的研究或从目击的历史论进行溯源和梳理,如芭比·泽利泽(Barbie Zelizer)从“目击报道的建立”“目击角色的扩展”“目击技术的发展”三个阶段系统梳理了目击作为新闻关键词在新闻发展史的演变和发展;或从目击和“真实”的文化权威层面探讨目击的作用,公民记者如何利用视频目击建立叙事权威[7];或从实践论层面探讨目击在新闻报道中的实践策略[8]。

在国内,关于“目击式新闻”的研究多从具体的新闻生产实践出发探讨目击与新闻报道中的主体、叙事、技术方面的互动与勾连,如邱沛篁[9]、刘如森[10]、车书明[11]等从“目击式新闻”的主题、叙事手法、采访手段、结构形式、语言风格等方面作出不同的论述。2006年以后,“现场”与“直播”成为目击的替代与补充性概念,目击实践被嵌入媒介技术发展集合的“平台”,逐渐脱离“媒介”的限制[12]。媒介技术的发展影响了目击从主体到表现形式的变革,使得彼得斯所言的空间和时间都“在场”的“纯粹目击”获得了更多的可能性,目击与新闻的互动模式被认为是用户目击后初用社交媒体自动志愿记录,新闻组织发现该信息价值,用专业角度还原事件,复用社交媒体扩散的“用户志愿”模式[13]。大量普通公众充当目击者形成“公民目击”,并利用社交媒体进行即时分享,公民目击建构的“客观”话语实践强化了新闻真实性,其“主观”话语则引发受众更积极地参与信息选择和话语解码[14],打破了传统媒体构建的事实权威和话语权威。随着媒介技术的进一步发展,尤其是虚拟现实技术、人工智能技术在新闻生产业中的应用,受众对“新闻事件物理上和时间上接近的体验”得到增强,处于“离场”状态的受众“现场体验”通过技术的透明性,被嵌入人类的感官身体当中[15],形成具身性的参与见证。

综上所述,目击报道、目击者角色、目击技术,以及受众对目击文本的参与式解读形成了目前国内外有关目击式新闻研究的主要议题。然而目击式新闻在元宇宙视域下的新样态缺乏广泛的讨论,目击式新闻的各个元素和环节随着新技术的发展产生何种变化有待进一步讨论。

二、元宇宙目击新闻:目击、技术、人类的关系互动

3D技术、VR/AR技术、脑机接口技术、人工智能技术、数字人技术、传感器技术、区块链等元宇宙技术直接推动了数据新闻、游戏新闻、沉浸式新闻、传感器新闻等新的新闻生产形式和产品的出现。由此带来的是目击协助新闻生产图式的改变,直接影响了从目击主体、目击方式、目击表达到目击文本解读的整个目击式新闻生产的各个关键节点,目击的权力被让渡给了受众,受众选择记者的可见性和不可见性,公民目击和记者相互配合,形成元宇宙时代的新型“共谋”,这种新型“共谋”生成的新闻实践,更新了新闻报道的社会价值和社会功能[16]。

(一)目击主体:由人类到机器的主体泛化和补充

在新闻报道中,援引目击者“证词”不仅巩固了目击证人作为理解新闻和新闻实践的可行方式的地位,还有助于确立新闻业在可疑情况下的权威要求。传统新闻业的新闻生产过程的封闭性及不可洞察性[17],使引用“目击者言”也需要记者赋权新闻现场作为普通受众的目击者。“目击式新闻”成为约翰·埃利斯(John Ellis)所谓的媒体与目击者之间的“共谋”(complicity)[18]。然而由于技术赋权,普通公众被允许通过社交媒体进行即时的信息发布和传播,碰巧在场的个人的自发贡献已经成为专业新闻报道的常规内容[19],而在元宇宙高效通信和高算力支持下,普通公众在人机高度协同的情况下实现更高量级和更高自由度的信息生产,即信息生产速度和信息生产量都大量增加,由此打造出虚实相融的元宇宙信息生态[20]。

目击的主体由专业的记者泛化至普罗大众,随着元宇宙人工智能技术的发展,目击的主体不仅可以是普通公民,甚至有机器人的一席之地。在爱立信公司发布的《2030年十大热门消费趋势》[21]中,身体AI、隐私监护人AI、社区AI、家庭AI、智能信号定位器、社交网络AI等10种不同的人工智能出现在人们的日常生活中实现“人机共生”。未来的新闻现场,人类缺席而机器在场,不需要人的存在或者在人无意识的情况下机器便可完成“目击”,通过数据的实时记录和传输完成目击的记录和表达,在某种程度上,是人工智能完成了新闻生产中目击者的角色。例如,灾难性事故的新闻现场,当记者无法抵达新闻第一线,而新闻当事人处于无意识的情况下,后期可通过数据还原事发现场的第一记录。可以预见,在这种“人机共生”的社会生态中,数据成为日常生活中重要的内容,目击的主体由机器代替,当新闻生产中的目击被技术主导,人则作为辅助性和引导性的实体存在。由此,元宇宙中的新闻生产,目击的主体呈现出由记者到受众、由人类向机器的泛化趋势,这种泛化不是替代性而是多元化的,人机协同目击成为目击式新闻生产中的主流,这种趋势是对前一个新闻生产模式中目击主体的逐步补充。同时,传统的公民目击可以在新闻传播的全链条上对记者生产内容随时进行补充甚至驳斥,“个人视觉的客厅取代了实体新闻空间,模糊了记者工作的方式和地点”[22],而专业记者则需要不断地对目击内容进行核实、回应以及后续的报道工作。新闻工作者的工作重心由目击本身向目击的核实和传播转移,让渡部分采编权利,但仍然需要进行把关,即对目击内容快速、即兴的核查和质量评估,将用户的碎片化、片面化、初始化的目击内容制作成高仿真、高沉浸、虚实交融的三维新闻作品。

(二)目击方式:感官体验的扩展和时空向度的延伸

彼得斯认为,目击一方面包含目击的方式,是用眼睛和耳朵见证新闻事件的感官体验,另一方面则是陈述自己经历的话语行为[23]。目击方式在传统新闻生产中仅限于用眼睛看和用耳朵听,这两处感官作用有个隐藏的前提,即身体在时间和空间向度的在场。目击者充当了缺席者的替代感官。当前,媒介技术已经改变了目击方式,赋予了公众实时目击的权力,受众通过自己看、自己听形成对新闻事实的认识,而不必通过记者进行转述。例如,2020年初新冠疫情爆发,央视频通过对雷神山、火神山医院建设的“慢直播”,完成了一场全天候、全方位还原新闻现场的新闻报道。在重大新闻事件面前,“慢直播”成为“全民目击”的可行形式,由此可以说“重要时刻”赋予目击者“在场”的意义在于:谁没有参与观看直播谁就缺席了历史,尽管这种“在场”是基于互联网的“远距离在场”。

而在元宇宙时代,目击不再是单纯的用眼睛看,而是可以调动其他所有感官的沉浸式体验,目击的感官由听觉和视觉拓展到包括嗅觉等其他感官。例如,由爱立信公司研发的感官互联网将支持并模仿传统的五感(但也包括动觉,一些心理学家认为是第六感),该项技术通过3D摄像头、声学技术、嗅觉和味觉全息,实现几乎与现实不可分割的完整多感官体验[24],并增加智能人机交互。为此,视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉刺激将有可能用于虚拟和增强的沉浸式体验。该项技术被预测在2030年得以实现,届时,感官互联网、6G技术以及元宇宙技术一起将能够提供不可分割的沉浸式多感官体验。可以推知的是,传感器技术与VR/AR技术结合应用在新闻生产中,实时参与观看新闻报道的受众,能同步感受新闻事件现场的发生,形成相对于其他未参与观看的受众群体而言,包含多感官体验的“目击”,完成由目击到见证的仪式性过程,新闻报道成为感官体验的集体转移和共享载体。

(三)目击表达:形式的多元化和内容的高保真

目击除了包含感官体验,还包含了话语行为。目击的话语行为则是目击内容的表达过程。在传统新闻生产中,目击内容主要通过目击者接受记者采访的形式进行呈现,或记者充当目击者通过广播、电视或报纸等方式转述目击内容。传统的目击表达不仅是单一,更可能在表达的过程中出现信息失真,因为目击内容可以被叙事结构的图式约束所塑造,并通过他人探测的方式而被改变,不论是专业记者还是普通公众,都无法避免做到对新闻现场和新闻事实的完全还原,表达目击内容的过程需要平衡原始的、私人的、感官的东西和如何输入进公共世界的问题。现阶段,对于市民记者来说,直接掏出手机拍摄、直播是比口头、文字转述更好呈现目击内容的形式,因为这样的形式潜在地构成了一种“纯粹的目击”,一段偶然的视频目击是几乎完全真实权威的来源[25],弥补了彼得斯所言的“目击的脆弱性”:经验与话语间的艰难衔接[26]。

有科技公司或媒体平台正在帮助新闻现场的目击者降低表达的门槛,并且通过技术手段使得媒体记者与目击者之间的协作更加的高效快捷。例如,美国社交媒体平台Snapchat推出的一款桌面场景应用软件支持目击者在事件发生地直接通过线上地图地理定位,连接地理场景,上传相关的视频图片,协助媒体准确及时搜集目击证据[27]。在元宇宙技术的帮助下,未来的目击式新闻生产中,VR/AR技术打造的沉浸式新闻体验可以帮助目击者在进行目击表述时更准确、减少失真,这种准确性不单单在于话语表述的准确性,而是主要在于在场景还原中进一步追求视觉呈现和感官体验。例如,目击内容不仅包括新闻现场的3D还原,还有新闻现场出现的各种声音、环境气味、目击者的触感等。目击内容的采集和转述过程中,数据代替了话语,例如,温度传感器数据代替了“冷”“暖”的表达,由此进一步提升目击内容表达质量。当然,要达到沉浸式地体验新闻不单单只用到VR/AR技术,其涉及的技术体系复杂,当元宇宙与具象的社会物质资料生产高度相关,可通过数字孪生技术1∶1模拟、复制物理世界的一切,数字孪生提供基础设施,负责映射和连接真实世界。同时,虚拟世界根据复刻来的真实世界进行延展和创新,通过高沉浸和高保真的极致体验反作用于物理世界[28]。当然,目击者仍然可以通过转述的方式将看到的内容传达给记者, 但和传统方式不同的是目击者可通过类似于ChatGPT的聊天机器人来完成,早在2020年聊天机器人便被证实了在有用信息和互动信息中的可用性,聊天机器人可以促进一种可根据用户偏好定制的替代叙事[29]。因此在元宇宙时代,新闻叙述、告知功能被弱化,新闻或许是用来体验的,而不是看与听,原有的以第一人称为主的新闻生产范式将被迫改变,新的范式需要重新建立。

(四)目击式新闻解读:继续的欲望和游戏性的切换

研究表明受众在解读目击式新闻时,关心的不是新闻展示内容的多或少,而是“在那里见证了一个事件,并邀请观众一起”,公民目击图像所传达出的事实权威,在于关键时刻所处的特定位置,而不在于影像的技术质[30]。“目击感”对于建立新闻权威至关重要。由此,技术的发展、技术在目击式新闻中的应用不是目击式新闻确立事实权威的核心,而是目击这一行为的本身建构了事实话语。在元宇宙时代,目击式新闻毫无疑问是多模态的,其构成可能同时包含文字、图片、视频、3D场景等,元宇宙技术的赋能进一步增强目击式新闻的“目击感”,如前所述通过人为感官干预增强新闻的沉浸式体验和保真度。由于提供了与现实生活相似的体验,元宇宙新闻的沉浸感被认为使得新闻更接近现实。有研究表明,受众在体验了沉浸式故事后,对新闻中的核心议题更感兴趣了,并且在现实生活中更愿意参与到该议题的讨论和有关行动中[31]。新闻的沉浸感放大了受众阅读中“继续”的欲望。相应的,对目击文本的解读方式在元宇宙技术的帮助下也发生了变化,受众解读的方式不再局限于用眼睛看用耳朵听,当他们头戴传感器设备,置身于3D还原的新闻场景中,触感、嗅觉、动觉都同时在一个新闻故事场景中被充分调动,由此产生感受更强烈的阅读体验。记者在新闻中的可见性是可选的,受众也可以把自己放在记者的位置上,沉浸在场景中,并在一定程度上决定去哪里看,听什么,感受什么样的阅读体验。对于远离新闻现场的受众而言,接收的新闻在时间上是可选的,在空间上也是高度还原的。

元宇宙不会存在Facebook等平台提供的那种精心设计的、充斥着广告的新闻推送[32],受众的社交需求、自我表达以及游戏欲望在元宇宙被得到充分满足,社交与游戏体验被认为是元宇宙很重要的两个价值和引入方式,元宇宙允许受众与朋友一起阅读新闻,允许受众上一刻在玩游戏下一刻就进入电影场景。因此,元宇宙时代中,目击式新闻的解读除了高沉浸感还可能是游戏般快速切换的,即新闻场景和其他娱乐场景可能是无缝衔接的,这就意味着,留给受众的思考时间可能不会太多,受众的思考更多地将会在阅读的同时完成。除此之外,新闻类似游戏化的体验也为新闻的传播效果提出了新的难题,游戏化体验是否会对新闻核心议题的审视和思考产生影响?产生何种影响?成为了新闻生产者更需要思考和解决的问题。

结语

当拟像变得比任何真实的体验更“真实”,当表面的兴趣支配真实的意义时,真实体验和模拟之间的区别内爆,现实和虚构之间的区别变得不那么重要,因为真实和虚构“沿着过山车连续体”运作[33]。实际上,随着“公民目击者”介入新闻生产,芭比·泽利泽划分目击的三个维度:目击的报道、角色、技术,三者的界限在元宇宙视域下已变得模糊甚至逐渐具备统一的条件,即元宇宙允许公民将目击内容通过技术生成后完成报道,并且记者在援引目击者证词时也未将目击的各个方面区分开进行引用。目击有助于构成公民对于报道的共同想象,但是这种想象是被新闻报道只部分实施所精心打造。因此,“目击式新闻”的新闻真实并不是对本质真实的无限接近,而是有条件地追求,并在此种追求过程中达到不同程度、不同方面的新闻真实,在对新闻真实的追求中嵌入受众的参与式解读来构建新闻的事实权威。人机协同应用在目击式新闻的生产、制作、分发等多个环节,而这种影响力如何通过对新闻行业更多元素的渗透而发生变化和扩大,仍然是一个值得探索的问题。科技的发展使得身体的体验得到进一步放大,目击者的“临场”感受是空前的,但仍需警惕因为感官的即时性,而对于意义的错过或忽略,目击是有限的也是必不可少的。因此,一方面,未来新闻业必须重视目击在新闻生产中的重要性;另一方面,也不能忘记媒体作为记录载体对于人类社会历史完整性的承载。每个人都应该在目击上保持活力,去积极探求世界的真相,去争取与事件的特权关系,而不是沉溺于无限重复的、道听途说的复制品中。

参考文献:

[1] 喻国明,陈雪娇. 元宇宙:未来媒体的集成模式[J].编辑之友,2022(2):5-12.

[2]张洪忠,斗维红,任吴炯. 元宇宙:具身传播的场景想象[J].新闻界,2022(1):76-84.

[3]刘海龙,束开荣.具身性与传播研究的身体观念:知觉现象学与认知科学的视角[J].兰州大学学报(社会科学版),2019(2):80-89.

[4][23][26]Peters JD.Witnessing[J].Media,Culture and Society,2001,23(6):707-723.

[5]Mortensen M.Journalism and Eyewitness Images:Digital Media,Participation,and Conflict[M],New York:Routledge, 2015:19.

[6]Zelizer Barbie.On\"Having Been There\": \"Eyewitnessing\"as a Journalistic Key Word[J].Critical Studies in Media Communication,2007,24(5):408-428.

[7][25][30]Bock MA.Citizen video journalists and authority in narrative:Reviving the role of the witness[J].Journalism,2012,13(5):639-653.

[8]Ahva L, Hellman M. Citizen eyewitness images and audience engagement in crisis coverage[J].International Communication Gazette,2016,77(7):151-174.

[9]邱沛篁.怎样学会掌握目击采访艺术?[J].新闻界,1989(4):44-45.

[10]刘如森.目击式新闻的“目击”[J].新闻战线,1990(6):23-24.

[11]车书明.把读者带到新闻现场:目击式新闻的采写技巧与竞争优势[J].中国记者,2003(3):40-41.

[12][16][27]赵如涵,白顺阶.“在场”的变迁与“场景”的重建:新闻生产与研究中的“目击式新闻”[J].新闻与写作,2021(5):40-45.

[13]傅蓉青.论目击媒体的使用满足与未来[J].采写编,2017(2):34-36.

[14]王敏.“目击”即真实?:一项关于新闻“真实性”的实践策略考察[J].国际新闻界,2020(11):119-135.

[15]谢新洲,何雨蔚.重启感官与再造真实:社会机器人智媒体的主体、具身及其关系[J].新闻爱好者,2020(11):15-20.

[17]陈楚洁,袁梦倩.社交媒体,职业“他者”与“记者”的文化权威之争:以纪许光微博反腐引发的争议为例[J].新闻大学,2015(5):139-148.

[18]王敏.移动的边界:新闻生产中的“目击”及其变迁:一项新闻社会史考察[J].新闻界, 2019(11):9.

[19]Zeng X,Jain S,Nguyen A, Allan S.New perspectives on citizen journalism[J].Global Media and China,2019,4(1):3-12.

[20]吴江,曹喆,陈佩等.元宇宙视域下的用户信息行为:框架与展望[J].信息资源管理学报,2022(1):4-20.

[21]Ericsson Consumer Lab.10 Hot Consumer Trends 2030[EB/OL].(2020-8-1)[2023-8-3].https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-2030.

[22]Gutsche RE.Cultures of Digital Architectures:Power and Positionalities in the Backend of Online Journalism Production[J].Journal of Communication Inquiry,2022(0):1-19.

[24]D Panagiotakopoulos,G Marentakis,R Metzitakos, I Deliyannis,F Dedes.Digital Scent Technology:Toward the Internet of Senses and the Metaverse[J].IT Professional, 2022,24(3):52-59.

[28]喻国明,滕文强.元宇宙:构建媒介发展的未来参照系:基于补偿性媒介理论的分析[J].未来传播,2022(1):2-9,128.

[29]Maniou TA,Veglis A.Employing a Chatbot for News Dissemination during Crisis:Design,Implementation and Evaluation[J].Future Internet,2020,12(7):109.

[31]Vázquez-Herrero J,Sirkkunen E. Back to Fukushima: Perceptions and effects of an immersive journalism story[J]. Profesional De La información Information Professional, 2022,31(1):1-16.

[32]S Rostami,M Maier.The Metaverse and Beyond: Implementing Advanced Multiverse Realms With Smart Wearables[J].IEEE Access,2022(10):110796-110806.

[33]Storey John. Cultural Theory and Popular Culture:an introduction(3rd edn)[M].London:Prentice Hall,2001:152.