摘要

网络谣言的生成与传播始终是网络舆情的重要诱因与推力,智媒时代,在信息技术的加持下,两者的耦合关系更加凸显,网络谣言也呈现出定制化生成、精准化传播、智能化扩散的新特征,加剧了对网络舆论环境、社会秩序和公共安全的负面影响。本文旨在通过典型案例分析来研究网络舆情事件中谣言传播的特征,在此基础上,结合互联网平台和媒体机构的技术探索实践,尝试从信源、内容、传播三个层面提出网络谣言智能化治理策略,以期为网络空间治理、防范舆情风险提供参考。

关键词

网络谣言 网络舆情 人工智能 社会风险

网络谣言治理是互联网信息内容治理的重要部分。不同于传统媒体时代,大众传播模式下的新闻报道有着严格规范的把关流程,智能时代的今天,网络信息的数量过载、裂变式传播和网民媒介素养的不对称,增加了获取事实信息的难度,传统把关模式不再行之有效。人工智能技术的深度发展也进一步驱动了网络谣言加速向智能化网络谣言演化,催生出面向特定个体群体或机构的定制化谣言,以及逼真模拟与合成音视频内容的深度伪造谣言。麦克唐纳提到每个人认为自己看到了破碎真相的全部[1],新型网络谣言内容与传播形态使谣言容易在基于网民利益和心理诉求所形成的强互动的社群传播催化下,演化成为网络空间的优势意见,进而推动网络公共事件的发酵或改变舆情事件进程。因此,针对网络舆情事件中的新型谣言生产和传播模式下智能化治理策略的研究,对于疏解社会情绪,防范社会风险,净化网络环境具有重要意义。

一、网络谣言与网络舆情的耦合关系

网络谣言与网络舆情往往相互影响、相互作用,所带来的社会风险和负面影响日益凸显。伴随网络传播深度与广度的拓展,热点事件滋生谣言的土壤仍将长期存在,对网络谣言和网络舆情的耦合关系的厘清,将有助于把握此类谣言传播的特殊性。

网络舆情与网络谣言相伴而生。网络舆情与网络谣言往往共同作用于网络舆论环境。网络舆情事件演化过程中,会围绕着网民关切问题和次生舆情议题,产生各种各样的网络谣言。而与社会热点问题紧密关联,能够聚焦网民注意力或能够引发公众“集体记忆”的网络谣言,更容易诱发“变异进化”,成为网络舆情事件重要的舆情客体。例如2016年关于“上海女孩逃离江西农村”的相关谣言,是江苏省的一名女网民春节前与丈夫吵架,不愿去丈夫老家过年而独自留守家中,于是发帖宣泄情绪,内容是虚构的。但因其发生在春节期间,触及城乡差异、传统习俗等社会问题,快速引起网民热议。同时存在恶意炮制谣言制造网络热点事件的现象,或在基础事实之上,通过移花接木、添油加醋等手段,形成网络舆情的传播动力。

网络舆情与网络谣言相互推动。网络舆情事件发展的不同阶段会为网络谣言的滋生提供土壤,并使网络谣言表现出不同的传播特点。如舆情发酵期,信息的有限性和不对称性会导致公众对部分失实内容的偏信与传播;舆情爆发期,随着讨论议题和群体性观点的逐渐固化,从众心理会促使易感人群形成谣言依赖;舆情蔓延期,舆情应对能力不足会加剧谣言的持续演变和发展。同时,网络谣言的扩散也会不同程度地影响舆情事件走向,网络谣言易导致舆情方向的偏离,围绕谣言所形成的大规模传播集群也会刺激舆情周期呈现波动式反复特征。例如,在2021年“成都49名中学生坠亡”事件中,校方发布官方调查结果后,微博、知乎等平台爆出所谓“知情人”的“内幕消息”,引发大量网民质疑,刺激舆情热度上升。

网络谣言与网络舆情事件会在相互影响的过程中产生反作用力,加速彼此消退。当分散性的网络谣言激增,会转移公众对中心舆情事件的关注,降低群体性意见的同质性,从而阻碍舆情事件发展,谣言被证伪也会加速舆情衰退。而有效的信息公开、事件处置以及舆论引导能够快速抑制网络谣言传播,加速网络谣言瓦解。例如,在2022年“丰县生育八孩女子”事件中,因部分网民发布该母亲为四川失联女子李莹等相关谣言,导致舆情反复升温,最终在江苏省委省政府调查组开展深入调查并通报事件处置情况后,相关谣言才被击破,舆情逐渐消退。

二、网络舆情事件中的谣言特征分析

近年来,因网络谣言传播而引发的舆情事件越来越高发,网络聚焦和放大效应更加明显,本文尝试通过典型案例来研究网络舆情事件中谣言的信源特征、内容特征和传播特征,以期为此类网络谣言治理提供依据。

(一)样本选取与类目编码

本文选取了2018年至2023年30例较为典型的由网络谣言引发的舆情事件,涵盖近年来较有代表性的网络谣言议题,如表1所示。

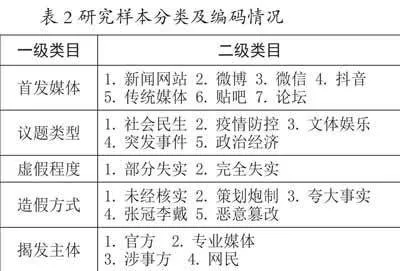

根据研究目标和样本特点,结合网络谣言类型划分和判定标准,对30个样本进行类目划分,并对每一级类目进行编码,如表2所示。

(二)交互信度检测

为了保证编码的可靠性和分析结果的有效性,由两位编码员对30个案例的类目分别编码,进行交互信度检测。根据内容分析信度公式R=(n×k)/[1+(n-1)k],计算交互信度,R表示信度,n表示编码员数量,k表示平均同意度。最终计算得出平均同意度为0.9074,交互信度为0.9632。本类目设计具有可行性,数据分析具有准确性。

(三)研究结果分析

1.描述性分析

一是社交媒体、短视频平台是主要温床,算法机制加剧谣言跨渠道传播。从首发媒体分析情况来看,微博、微信等社交平台是网络谣言事件的主要发酵场域,其以关键传播节点为核心所形成的集群传播模式会加速网络谣言的形成与扩散,影响舆情事件的发生与发展。此外,随着短视频平台深度下沉,用户数量激增,也成为网络谣言的重要集散地。视频内容的真实感和在场感,容易赢得网民信任与共情。短视频平台的算法推送机制,使多元主体的信息表达呈现出“网络社群巴尔干化”特征,加剧谣言圈层传播中的极化倾向[2],极易形成网民合意来强化参与行为动机,加速谣言跨渠道裂变式扩散,扩大谣言负面影响。

二是社会民生类和防疫健康类网络谣言更易引发舆情危机。从议题类型分析情况来看,围绕社会热点话题的网络谣言更容易引发舆情事件。其中,社会民生始终是网络谣言事件的高发领域,主要涉及衣食住行、伦理规范、违法犯罪等议题,因贴近公众生活、关乎公共利益,高发生率,更能引起网民关注。此外,自2020年新冠疫情爆发以来,健康领域也成为网络谣言的重灾区,围绕疫情防控,疫苗接种,呼吸道疾病防治以及各类新型传播性病毒等健康类谣言层出不穷,其指涉对象多关注具体的人或人群在健康风险中的状况和境遇。其中,社交机器人参与生产和传播了大量涉疫叙事[3]。健康类谣言容易引发公众恐慌情绪和健康焦虑,产生偏听偏信的盲从行为,加剧对个人家庭、社会和政府公信力的不良影响,已经成为不可忽视的社会问题。

三是谣言传播中的情绪因素被放大,线上线下关联风险加剧。如何使传播产生效果,需要把传播的信息注入被传者的心理系统[4]。当传受双方处于同一舆论环境共生状态下,如果谣言传播者善于建立共通的意义空间开展共情传播,将极大增强谣言的煽动性。从谣言内容分析情况来看,寻求网民身份认同,传播敏感和争议性信息,更容易诱发网民的非理性情绪,产生话语协同,加速舆情演化。具有煽动性,迎合网民情感诉求的网络谣言更具传播力和影响力。从互动仪式链视角可以将此种谣言传播到舆情爆发的演化过程描述为“群体聚集——群体认同——群体行动”。这样的现象在社交媒体和短视频平台尤为突出,其匿名性和强交互性会集聚和放大网民的负面情绪,基于情绪的网络谣言由此产生、扩散,进而刺激群体非理性行为在线上线下相互作用下形成耦合效应。

四是辟谣主体多元化,官方机构、专业媒体依然是重要“守门人”。从辟谣主体来看,信息生产和传播机制的转变,使辟谣平台、自媒体和广大网民成为重要的辟谣主体,与官方机构、专业媒体一同构建网络谣言多元共治的长效机制。其中,政府有关部门及时信息公开和应急管理,能够有效疏解社会舆情;专业媒体积极发挥事实核查、公共监督和舆论引导作用,特别是中央级主流媒体的介入,快速提升舆情等级,加速事件解决和舆论衰退;互联网平台致力于依托信息技术,打造辟谣矩阵产品,联合构建辟谣联盟,强化内容监管能力,落实平台主体责任;自媒体能够以更加简单直接、通俗易懂的方式传递科学知识,强化辟谣的情绪化引导。网民作为重要的信息生产者和传播者,能够通过提供事实信息,参与平台举报等方式,加速谣言证伪。

2.相关性分析

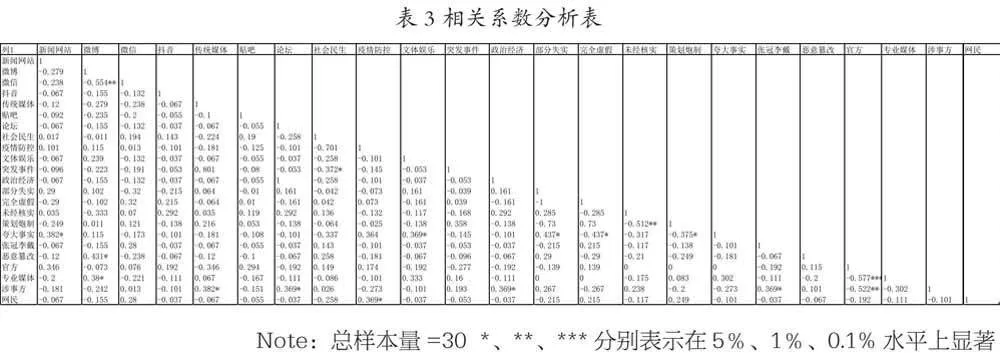

为了进一步分析不同因素之间的关联性,本文通过SPSS Statistics 25软件生成关于网络谣言的参数“相关系数分析表”(见表3)。其中,带*号数据表示两者之间的关系是显着的,数值越小,显着性越强。本文重点讨论较为显着的正相关变量,作为网络谣言特征分析的参考。

经分析,一方面从议题类型相关性来看,社会民生类网络谣言事件多滋生于微信、贴吧、抖音平台,对信息编造篡改、利用热点事件张冠李戴是导致此类谣言的重要原因。健康类网络谣言事件多发酵于微博、微信和新闻网站,具有口头性和无根据性特点,曲解、虚构、假借、恐吓式、数据化的叙事框架构造了此类谣言的传播场景。此外,传统媒体在突发事件中的失语或未经调查核实的错误性报道,更容易产生负面的社会影响。另一方面从虚假程度和造假方式相关性来看,完全虚假的网络谣言没有事实依据,往往由信源出于某种利益动机故意策划,或借热点事件捏造而成。而部分失实的网络谣言是在一定客观事实基础上的信息传播,在扩散过程中被篡改、误读或刻意夸大,在网络舆情事件中较为常见。

综上所述,网络舆情事件中的谣言传播表现出以下主要特征:一是信源层面,社会化信息生产扩大谣言数量,网民参与行为加速谣言扩散,社交机器人参与伪科学认知传播;微博、微信等社交平台和抖音等短视频平台是网络谣言事件的主要发酵场域。二是内容层面,社会民生和健康类网络谣言激增;反映社会问题的敏感性议题和视频化内容更易煽动网民情感;多模态网络谣言的隐蔽性和说服性增强;网络谣言存在错误的价值导向,容易引发意识形态安全风险。三是传播层面,算法机制加速谣言跨渠道病毒式传播;网民情绪传播与谣言扩散和舆情演化有强关联性;线上线下交互下情感驱动的群体性事件有所加剧;政府、媒体和辟谣平台在打击谣言、疏解舆情方面作用显着。

三、网络谣言智能化治理路径

智能传播时代,信息技术的快速迭代使网络舆论生态结构发生巨变,也使网络谣言除以上特点外,还呈现出“定制化生成”“精准化传播”和“智能化扩散”的趋势。深度伪造技术强化了多模态谣言的逼真性和场景化,生成式人工智能能够针对特定目标定制谣言,并在算法加持下,让谣言传播链条的传播能力更强大[5]。作为一种系统性风险,呈现上述特征的网络谣言传播会对社会信息生态与社会信任体系产生极大破坏,加强对网络谣言的管控迫在眉睫。本文结合互联网平台和媒体机构的探索实践,尝试从信源、内容、传播三个层面提出智能化的网络谣言甄别与管控策略。

(一)信源层面:加强账号行为监测,打击谣言生产信源

从信源心理角度出发,网络舆情事件中的谣言通常是基于一定利益动机、社会心理发布和传播的,而网民的网络行为是其态度的行动成分在网络上的具体表现。基于用户的基本信息和行为数据,分析其利益结构、心理动机和行为特点,研究形成“谣言发布心理”的情绪阈值和行为特征指标,建设谣言传播者画像库,构建聚焦网络谣言场景下的用户信用度评级体系,实现可疑信源的判别和预警。同时基于“智能合约”等技术,进行自动化的阶梯式账号管理,以此约束平台用户行为,从源头上减少网络谣言的传播。例如,Facebook规定用户每天分享内容超50次或反复传播虚假内容,将无法使用广告投放等功能,发布的内容也会被平台降级处理。谷歌也采取了积极的措施来打击谣言散布者和以欺骗排名算法系统来获得更多可见性内容的创作者。同时,根据“陪审团定理”①,大量低信用度的个体可以实现非常高的可靠性,根据用户信用记录来计算用户对新发内容反馈的先验概率,也能够帮助判定传播内容的可信度。阿里巴巴设计了一套涵盖发布信息、社交画像、用户反馈、传播路径等在内的谣言判定系统,将谣言识别与社交用户观点识别打通分析,能够快速鉴别网络谣言。

其次,针对社交媒体和短视频平台上网络谣言的集群传播现象,可以基于网络结构对谣言的传播路径以及与网络用户关系等传播链进行综合分析,实现对网络谣言的跟踪、溯源和取证,实施针对性治理。人民网与人民中科联合发布的跨模态智能内容搜索引擎“白泽”,是对全网海量内容进行高通量感知、机器理解、智能检索并自主进化的计算平台。在溯源辟谣方面,“白泽”能够基于海量媒体内容,提供图形、音频、视频、文本等多种形态的全网快速比对,通过对内容在各网络平台的转发、引用等传播链综合分析,提供网络谣言的跟踪、溯源、取证、辟谣等技术支撑。2024年3月推出的“白泽”跨模态数据计算一体机可实现跨模态内容的理解、检索、问答和生成,进一步提升了溯源、风控、鉴伪等计算服务能力。谷歌发布的“反向图像搜索”(Reverse Image Search)溯源工具,能够使用户快速找到图片和视频来源,帮助判定信息真实性。同时,也可以通过监测和分析群体性传播行为,识别不同集群网络中关键节点的网络位置及相邻节点的拓扑结构,结合节点的传播状态进行实时监测与综合评估,通过干预关键节点行为,破坏谣言集群的同质性来降低谣言影响力。英国科技公司 Fabula AI利用几何深度学习(Geometric Deep Learning)的方法,着眼于信息如何在社交网络上传播以及谁在传播,通过合并用户特征、用户间社交网络互动等异质数据开展分析,来判定内容可信程度,对内容进行分类和评分,并通过可视化方式展现谣言传播的特征差异。

此外,网络舆情中大量谣言来自于社交机器人账号,其隐蔽性和不透明性加剧了人们获取信息来源的不确定性,所形成的僵尸网络(botnet)也会在短时间内产生大规模误导信息,影响公众认知判断,并通过对真实传播网络的快速渗透,成为中心节点从而扩大舆论影响,引发信息失序。社交机器人也被广泛应用于国际舆论战中,通过推动标签活动、标签劫持、充当意见领袖等方式来操纵舆论、抹黑对手[6]。目前,通过追踪原发文源平台是否为自动化平台来判定机器人账号是较为常见的做法,判别方法包括行为模式分析、内容文本分析、流量异常检测、社交网络分析、用户元数据分析等。例如,BotOrNot 社交机器人评估系统是 Twitter 公开的第一个检测社交机器人的接口,该系统能够通过分类算法对用户账号的元数据以及交互模式、发布内容、社交关系等数据进行分析,生成1000多种特征值,用以判断账号属于恶意机器人的可能性。互联网平台应建立完善的人机审核制度,通过对机器人创建的账号采取标注、监测、封禁等措施,有效干预网络谣言的异常协同行为。

(二)内容层面:利用智能识别技术,降低谣言扩散风险

在内容层面,可以利用网络谣言检测技术和算法,实现网络谣言文本识别。结合谣言文本的内容特征、话语特征、产生机理等规律,利用谣言检测技术通过自然语言处理、社交挖掘、机器学习等智能处理方法,对谣言进行鉴别与认定,也可以利用谣言粉碎机等算法分析词汇和信息源特征来判定文本可信度,或以大数据和仿人工神经的情绪模拟来推测文本内容可能对公众带来的情绪反应,帮助判断内容的真实性,进而对可疑谣言进行预警、标识、删除等管控。腾讯利用自然语言处理、大数据等技术,从内容、标题等多维度所对应的表征对信息是否为谣言进行判定。旧金山人工智能基金会(AI Foundation)开发的Reality Defender系统,利用人工智能驱动的分析技术帮助识别 AI 算法生成内容,提高谣言检测效率[7]。2023年,谷歌更新了检测虚假内容的机器学习算法,对网络谣言和虚假评论的识别效率提升了45%,同时能够对异常传播行为和攻击模式进行捕获。

其次,打造跨模态内容数据库与智能搜索引擎,实现多种形态谣言的精准识别。谣言识别通常采用基于神经网络的机器学习方法提取特征,并与已有数据库对比的方式进行检测[8]。为应对多模态谣言识别难的问题,通过丰富谣言在多模态上的基础表征,构建健康、常识等重点领域的知识图谱,训练突发、敏感等舆情事件的主题模型等完善谣言数据库建设,进一步强化对比检测手段。中科闻歌研发了“红旗”融媒体平台,基于跨模态 AI 技术,实现了文本、图片、视频全网跨渠道的检索、计算、关联与分析,构建了覆盖海内外42个语种、多传播渠道的开源资讯数据库,为网络谣言的自动识别和谣言内容及传播账号的溯源提供了基础。腾讯较真采用“自主生产+外部授权”的形式接入全网各平台的辟谣文章,构建辟谣数据库,来反哺平台谣言识别和检测能力,并通过搜索服务精准打击谣言。密度推出“跨模态信息检索系统”,能够将来源于全网的多模态海量信息映射到统一语义空间,进行自动理解、关联关键要素,检索出相同语义的视频,快速识别谣言及其来源,为相关部门辟谣提供有力支撑。

第三,利用人工智能内容风控模型,实现AIGC内容有效性验证。AIGC内容生产成本低,可规模化,能在短时间内生成大量信息,相比于真实构图,AIGC生成内容的自由度更高、更复杂,这为网络平台内容审核带来了挑战。针对这一难题,依托人民网建设的传播内容认知全国重点实验室研发了“天目”智能识别系统,采用算法融合与知识驱动的人工智能框架,使用深度建模来捕捉困惑度、突现频次等隐式特征,学习得到机器生成文本与人工生成文本的分布差异,实现对AI生成文本、图形、视频内容的精准识别,深度伪造内容的有效检测,并对合成手段进行追根溯源,有效防范虚假信息。网易易盾也研发了针对图片、音频、视频的“深度伪造检测”技术,从数据源头入手,通过模拟扩充攻击数据,以培训计算机检测AI合成内容,实现“人脸鉴伪”与“声纹鉴伪”。瑞莱智慧RealAI 推出深度伪造内容检测平台DeepReal,通过识别伪造与真实内容的表征差异,挖掘不同生成途径的深度伪造内容一致性特征,实现对图像、音频、视频等多种模态内容的真伪性检测,有效辅助打击虚假宣传、证据造假等违法行为。

(三)传播层面:建设联合共治机制,阻断谣言传播渠道

针对已经进入到信息传播通道的谣言内容,应尽可能压缩网络谣言的生存空间,降低谣言在网络舆论场可能产生的负面风险。根据网络谣言的链状传播、树状传播、放射状传播、漩涡型复式传播等特殊的传播模式[9],以及话题标签、推广策略、链接引流等传播特点快速识别谣言,在不同传播阶段,实施针对性阻断措施。例如,在冷启动阶段,降低与舆情事件关联的可疑信息的推荐权重,或通过算法优化排序机制,弱化网络谣言带来的负面影响。Facebook会降低有争议的新闻的排序,不会再进行推广,并对其进行标注和提示,点击提示链接,用户能够看到争议内容的源链接。谷歌也采取了类似方法,对虚假信息进行排名降级,避免这些信息置顶,针对“突发新闻”,谷歌通过机器学习等方式,训练系统自动识别假消息,并将用户搜索结果导向权威性和可信度更高的条目。

第二,网信部门和互联网平台共同致力于提高辟谣信息的传播覆盖面和精准触达率。全国网络辟谣联动机制由中央宣传部指导、中央网信办牵头,41家中央和国家机关部门、人民团体为成员单位,地方网信部门、中央主要新闻单位、权威科普机构、大型商业网站平台为参与单位。2023年9月,全国网络辟谣联动机制第一次全体会议强调“要坚持效果导向,扩大网络辟谣传播力影响力;要坚持突出重点,切实加强重点领域网络辟谣;要坚持重拳出击,坚决打击造谣传谣恶劣行为”等。同月,北京市委网信办指导包括微博、抖音、快手、百度、知乎、腾讯网在内的11家重点网络平台在热搜热榜设置“固定辟谣位”,统一标注“辟谣”标签,全面推送呈现辟谣稿件,有效提高辟谣信息的触达范围。互联网平台方面,今日头条搭建 GUARD 反谣言系统,建立谣言知识库,快速识别谣言及其首发账号,对谣言进行标记和拦截,对涉事账号进行处罚,并向浏览谣言的用户进行定向辟谣,在网络热点事件发生后,“头条辟谣”账号会快速发布辟谣信息。百度也构建了辟谣平台数据库,通过引入全国网警等官方机构和各领域专家学者,可以鉴别谣言并针对性产出辟谣文章,再通过辟谣信息分发机制传递给广大网民。

第三,利用事实打击谣言,需要发挥多主体协同治理效能。除了政府部门及时、高质量的信息公开和推进事件处置,专业媒体积极还原事实真相、主动发声引导舆论外,也可以探索利用区块链技术提升谣言识别效率并充分调动群众能动性,共同营造良好的信任环境,消除谣言滋生温床。区块链技术具有去中心、难篡改、自治性等特征,能够增加信息透明度,一旦信息被伪造,区块链会暴露其恶意行为,也能够用来追踪谣言传播路径与来源。同时,基于区块链的信任机制和共识机制,通过构建网络谣言证伪专区,能够实现公众参与的“众包式”事实核查。Userfeeds 依托区块链技术打造公开透明、能被公众审查的新闻内容平台及其配套排名算法,基于内容生产者“评估证明”,在信息推送给用户之前,实现虚假内容的有效过滤。Steemit 平台基于区块链技术通过设计实现包括用户申请审查制、谣言界定投票制、内容浮现动态化在内的各项机制,实现对平台上内容的流程管控,强化多主体甄别谣言能力,从而限制和减少网络谣言在平台上的传播。

第四,针对可能演化为社会舆情的网络谣言及其扩散可能带来的不良价值导向和意识形态风险,要进一步强化舆情监测研判、网民情绪疏导和内容风控能力。网络舆情事件中的谣言传播是社会情绪的镜像,对网民行为和情感的分析有利于更好地把握公众诉求。对此,ChatGPT 依托强大的语言理解、文本分析和情绪识别能力,能够基于网民语言和符号更深刻地理解网络情绪所具备的舆情内涵,有效提升舆情精准研判水平[10],并通过模型训练准确预测舆情发展方向,同时依托其内容生成能力,能够针对不同网民群体特征实施分众化舆情引导。而为了更好地自主研发和训练此类大模型来强化主流舆论导向,凝聚社会共识,人民网开发建设“人民网主流价值语料库”,助力提高大模型导向安全水平,防范 AIGC 生成谣言风险,有效提升主流媒体舆论纠偏能力。同时,人民网数据中心依托业内最大的舆情数据库和人民网舆情监测系统,致力于为党政机构、企事业单位和社会团体提供精准的热点事件社会情绪感知、网络舆情风险监测和态势分析研判等全链条智能舆情服务,截至2023年底,已为3000多起危机事件提供应对策略支持,有效降低社会舆情风险带来的负面影响。齐鲁壹点也推出了“鹰眼智能校审系统”,通过 NLP、OCR 等技术构建具有主流价值观的党媒算法模型,能够有效识别多模态内容中的虚假信息、意识形态偏见等违规内容。

结语

网络谣言易引发网络舆情,网络舆情易滋生网络谣言,两者的相互作用在智媒时代的今天表现得更加明显,对网络环境和社会发展的负面影响也更加突出。网络舆情事件中的谣言传播具有特殊性,并借由定制生产、算法分发、智能传播、社交机器人介入等方式,进一步实现了隐蔽流动、靶向传染、集中爆发和极化偏向,网络谣言也必然会伴随技术的发展与人类长期共存,并不断呈现出新的特点。对此,应以 AI 治理 AI,充分利用新技术、新应用、新方法,从网络谣言的信源、内容、传播等层面的新特征出发,探索贯穿信息生产传播全链路的针对性、智能化甄别与管控手段,充分发挥多主体协同治理效能,将有效助力于社会共识的形成和网络舆情的治理,营造清朗、健康、有序的网络空间。

注释:

①陪审团定理,也称为孔多塞陪审团定理,是一种关于群体决策的理论,它指出在特定条件下,群体的智慧可能会超越个体。该定理的核心在于,当参与者的知识水平普遍较高时,群体的共识更有可能达到正确的结果。

参考文献:

[1][英]赫克托·麦克唐纳.后真相时代[M].北京:民主与建设出版社,2019:12.

[2]冯雯璐,苏健威等.社会民生事件中网络舆情演化与引导机制研究[J].情报杂志,2022(8):112-120.

[3]杨枭枭,王唯滢.社交机器人参与网络伪科学认知传播的机理研究[J].青年记者,2024(2):23-30.

[4]林之达.传播心理学教程[M].北京:北京大学出版社,2012:18.

[5]警惕网络谣言智能化[EB/OL].(2023-05-08)[2024-04-07].https://www.zjwx.gov.cn/art/2023/5/8/art_1673572_58873161.html.

[6]赵蓓,张洪忠,任吴炯等.标签、账号与叙事:社交机器人在俄乌冲突中的舆论干预研究[J].新闻与写作,2022(9):89-99.

[7]李净.国际视野下治理虚假新闻的技术手段及相关模型[J].中国传媒科技,2021(8):17-21.

[8]元鹏,曹娟,盛强.语义增强的多模态虚假新闻检测[J].计算机研究与发展,2021(7):1456-1465.

[9]李倩倩,刘怡君,马宁等.基于智库双螺旋法的舆情治理与智库研究[J].中国科学院院刊,2022(6):773-782.

[10]丁晓蔚,赵鑫,刘梓航,刘天昊.舆情精准研判中的ChatGPT:“大数据、大模型、大计算”范式驱动的理论与应用探索[J].传媒观察,2024(3):53-72.

作者信息:冯雯璐,人民网研究院助理研究员、博士;刘乃榕,人民网传播内容认知全国重点实验室助理研究员、博士;田晓丽,人民网研究院编辑、硕士。