中图分类号:TP183;TP273+.4 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2025)07-0083-05

Abstract: TCMpulse is an important part of traditionalTCM diagnosis,whichcontains rich clinical information. In view oftherandomnessandcomplex non-stationarityofpulsesignals,anewTCMpulsesignalprocesing technologybasedonneural networkadaptiveflteringisproposed.Traditionalsignal processing methodsareoftendiffcult tofectivelysignal dnoising andclassification,whichrestricts teaurateanalysisofpulsesignals.Teadaptivefltercanintegatetheadvantagesoferal network,adjusttheflteringparameters inreal-time,andadapttothedynamicchangesofpulsesignals.Thispaperanalyesthe applicationofthistechnologyinpulssignaldenoising,featureextractonandlasifcation,whichcanimprovetheaccuracyand eficiencyofsignalprocessing,providemore reliable support forTCMdiagnosis,andhelppromotethe modermizationofTCM.

Keywords: Neural Network; adaptive filter; TCM pulse; signal processing; denoising

0 引言

本研究中基于神经网络自适应滤波器的中医脉象信号处理技术,具备重要的理论与实践意义。从理论角度而言,传统中医脉象分析方法大多依靠经验,缺乏系统性与科学性。引入神经网络与自适应滤波器相结合的方式,能为脉象信号处理提供全新视角,促进中医学与现代科技融合。这不但丰富了中医脉象研究的理论基础,还为相关领域学术研究开拓了新思路。从实践层面来讲,准确分析脉象信号对中医诊断极为关键。借助高效的信号处理技术,可提升脉象辨识的准确性与可靠性,进而提高中医临床诊断水平。这对改善患者治疗效果、提升医疗服务质量意义重大。随着西医、数学、生物力学、信息工程学等多学科向中医领域渗透,中医脉象信号数据处理的理论和方法取得了显著进展。然而,面对非平滑随机信号的分析、辨识,现有理论和技术存在缺陷与不足,难以突破瓶颈[1]。本文所提出的神经网络和自适应滤波器在理论和技术上均已成熟,为中医诊断提供了一种新的脉象信号处理手段。鉴于版面篇幅有限,具体数学公式不做推导。

1中医脉象特殊处理需求和实现依据

1.1 脉象信号

脉象信号是中医诊断的重要依据,其特征呈现出明显的随机变化和复杂非平稳性[2。脉象变化受情绪、环境、身体状态等多种因素影响,所以其信号在时间维度上并非恒定不变。通过分析脉象信号,能够发现其在不同时间段具有波动性和复杂性。当前的脉象信号识别系统仅适用于单一脉象,致使其无法应用于临床实践。而结合神经网络的泛化能力,可适配不同个体的脉象特征,降低了脉象信号的模糊程度。

在信号处理过程中,由于脉象信号具有非平稳性,传统滤波方法难以有效去噪。对此,采用自适应滤波器可实时调整滤波参数,从而适应信号变化。脉象信号的频率和幅度在不同时间段均有波动,呈现随机变化特性,所以在处理脉象信号时,必须充分考虑其非平稳性,进而选择恰当的算法和模型进行分析。引入神经网络自适应滤波器,能够更好地捕捉脉象信号的动态特征,提升信号处理的准确性与有效性。

1.2 自适应滤波器的优势

脉象信号本质上属于复杂的非平稳信号,患者的生理状态与情绪变化会对脉象信号产生影响,致使其中存在大量噪声,进而影响信号的准确性与可靠性。采用自适应滤波器可有效地对脉象信号进行去噪处理[3]。其关键在于能够依据输入信号的特性实时调整滤波参数,以此实现最佳的信号处理效果。具体来讲,脉象信号的动态特性要求滤波器具备快速响应能力,以契合信号的变化。通过对脉象信号进行实时分析,自适应滤波器能够在不同时间段内调整自身系数,从而有效去除噪声,保留有效的信号成分,而滤波器的系数调整取决于输入信号的特征和噪声水平。通过引入误差反馈机制,滤波器能够在每个采样周期内,根据当前信号的变化状况,动态优化自身系数,进而实现更高的信号保真度,达到有效降噪的目的。

1.3脉象信号的不确定性与模糊性

脉象信号的特征呈现出明显的不确定性,此现象由多种因素相互作用所致。除生理状态和情绪的影响外,环境变化也极易引发脉象信号改变。脉象信号在时间与空间上的不确定性,致使其分类依据模糊不清。再者,个体差异显著加剧了脉象信号的复杂性。同样的脉象在不同患者身上可能呈现出不同特征,这种个体化差异使得对脉象的理解与分析难度大增。传统中医对脉象的描述多为定性而非定量,缺少统一标准和明确分类依据。这种模糊性不仅给医师诊断带来挑战,也让患者在接受治疗时难以确切了解自身脉象状态。所以,如何解决脉象信号的不确定性与分类依据的模糊性,成为当前中医学研究的重要课题。

1.4神经网络的优势

脉象信号具有随时间变化的非平稳特性,且不同症状呈现出各异的信号特征,这种特征在临床中常体现为模糊性和不确定性。利用神经网络可以对这些复杂信号进行自适应学习[3],有效处理脉象数据中的随机性与噪声。神经网络的优势在于其自学习能力,能够借助大量脉象数据开展训练,进而自动提取出脉象信号中的潜在特征。这种特征提取不仅能捕捉到脉象的细微变化,还可识别出不同病症对应的脉象特征。神经网络的非线性映射能力使其能够处理脉象信号中的非线性关系,这对理解脉象的多维特性极为关键。通过构建神经网络模型,将脉象信号转化为可量化的特征向量,从而实现对脉象的精准辨识。结合自适应滤波器,神经网络的应用能进一步提升脉象信号的去噪效果,让信号更为清晰,便于后续分析与解读。这种结合为中医脉象的现代化发展开拓了新路径,推动了中医理论与现代科技的深度融合。

2模型对脉象信号的处理过程

2.1神经网络自适应滤波器的模型结构

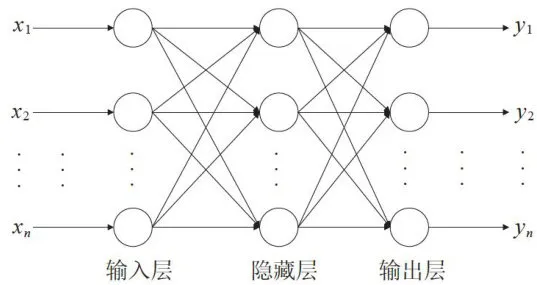

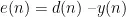

在构建模型时,我们选用了合理的神经网络结构(BackPropagation,BP)反向传播神经网络。它由输入层、隐藏层和输出层三层构成,隐藏层在输入层与输出层之间传递关键信息,其具体结构模型如图1所示。

图1 BP神经网络结构

图1 BP神经网络结构BP神经网络是一种基于误差逆传播算法训练的多层前馈网络。在前向传播过程中,输入的特征数据从输入层经隐藏层传递至输出层,各层逐层计算加权和,并通过激活函数生成神经元的输出。当输出层产生预测结果后,若该结果未达到期望值,网络便会启动反向传播过程,逐层计算输出与期望值之间的误差,并对权重进行调整以减小误差[4。这一过程持续迭代,直至误差满足预设要求,从而形成有效的学习机制。之后,将新的降噪脉象信号特征输入分类网络,网络依据已学习到的权重和偏置进行前向传播,最终输出对脉象类型的预测结果。

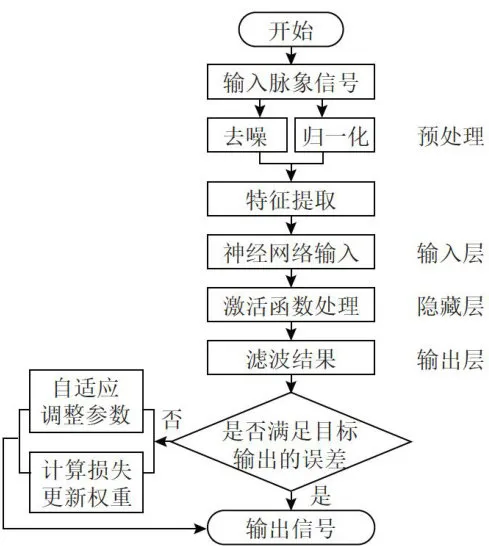

运用该模型对脉象信号进行处理。输入层承担接收脉象信号的任务,输入层神经元数量与提取的特征维度相匹配。隐藏层借助多层神经元进行特征提取以及非线性映射,输出层神经元数量和脉象类型数量一致,用于输出滤波后的信号结果。模型的核心是自适应机制,它能够依据输入信号特征动态调整滤波器参数。我们选取ReLU作为激活函数以处理非线性问题,同时采用Sigmoid函数进行概率输出。具体实现过程如图2所示。

2.2滤波器对脉象信号的降噪过程

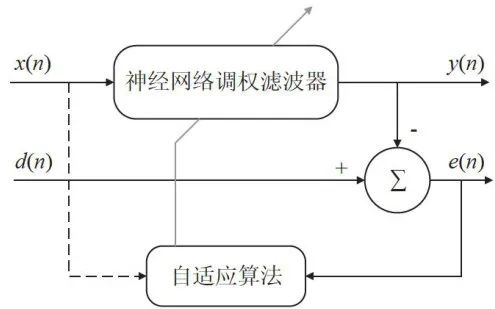

自适应滤波器通过实时调整滤波器系数,适应输入信号的变化[5],其基本原理如图3所示。

图2神经网络自适应滤波器的处理过程

图2神经网络自适应滤波器的处理过程 图3自适应滤波器的基本原理

图3自适应滤波器的基本原理它主要利用输入信号的特性来优化输出信号的质量,通过神经网络的学习能力,自动优化滤波器的参数,以达到最佳的降噪效果。具体步骤为:

1)初始化神经网络权重 W 和偏置 b ,设学习率 μ ,激活函数 f ( x ) 和迭代次数。

2)将提取的特征数据输入神经网络,假设提取的特征向量为 x ( n ) 。

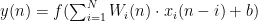

3)通过多个隐藏层进行特征学习,每个隐藏层的神经元使用非线性激活函数ReLU进行变换。神经网络的输出可表示为:

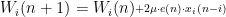

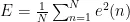

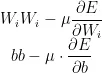

4)计算输出误差 e ( n ) ,定义为期望信号 d ( n ) 与滤波输出 y ( n ) 的差值:

5)使用误差 e ( n ) 更新滤波的权重系数,采用最小均方(LMS)算法调整神经网络的权重:

6)得出的输出误差计算损失函数 (均方误差)

7)使用梯度下降法更新权重和偏置:

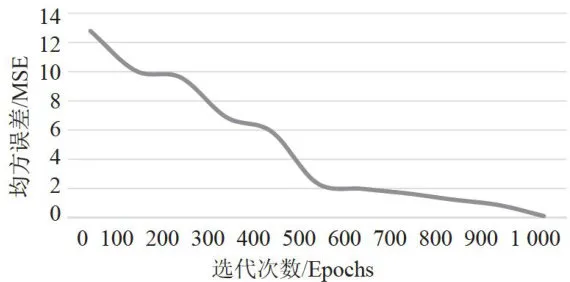

2.3神经网络自适应器的模型训练

采用BP神经网络自适应滤波器,将学习率 μ 设为0.001,以此控制模型学习的步幅,防止训练过程中出现梯度爆炸或梯度消失等问题。模型进行  次迭代(Epochs),使网络能够充分学习训练数据中的特征模式。批量大小设定为32,以提升训练效率,让每次迭代时都能对小批量数据进行参数更新。为评估模型输出与目标信号的误差,我们选用均方误差(MSE)作为损失函数。通过最小化该损失函数,网络的权重和偏置得到调整,进而逐步降低预测误差。同时,采用ReLU(修正线性单元)激活函数增强网络的非线性特性,更有效地捕捉脉象信号中的复杂模式与细微特征。模型训练结果如图4所示,其中以均方误差表示训练结果。

次迭代(Epochs),使网络能够充分学习训练数据中的特征模式。批量大小设定为32,以提升训练效率,让每次迭代时都能对小批量数据进行参数更新。为评估模型输出与目标信号的误差,我们选用均方误差(MSE)作为损失函数。通过最小化该损失函数,网络的权重和偏置得到调整,进而逐步降低预测误差。同时,采用ReLU(修正线性单元)激活函数增强网络的非线性特性,更有效地捕捉脉象信号中的复杂模式与细微特征。模型训练结果如图4所示,其中以均方误差表示训练结果。

图4BP神经网络自适应滤波器训练误差图

图4BP神经网络自适应滤波器训练误差图在整个训练过程中,网络的权重和偏置会借助反向传播算法持续更新。每次迭代时,模型依据当前误差对权重和偏置加以调整,逐步趋近最优解。经过多次迭代和参数优化[,BP神经网络自适应滤波器能够逐步增强对脉象信号的鲁棒性,大幅提升去噪效果。与此同时,促使神经网络收敛至稳定状态[,让模型训练出合适的输入与输出映射关系。神经网络分类的结果可依据输出层的激活值进行阈值判断[8],以确定脉象所属的具体类型。

从图4中能够看出,误差随着迭代次数的增加逐渐减小,在此过程中,通过反向传播算法不断更新网络的权重和偏置。每次迭代时,模型会依据当前的误差对权重和偏置进行调整,逐步逼近最优解。经过多次的迭代和参数优化[,BP神经网络自适应滤波器能够逐步提升对脉象信号的鲁棒性,显著增强去噪效果。与此同时,促使神经网络收敛至稳定状态,让模型训练出合适的输入与输出映射关系。神经网络分类的结果可根据输出层的激活值进行阈值判断[8],以此确定脉象所属的具体类型。

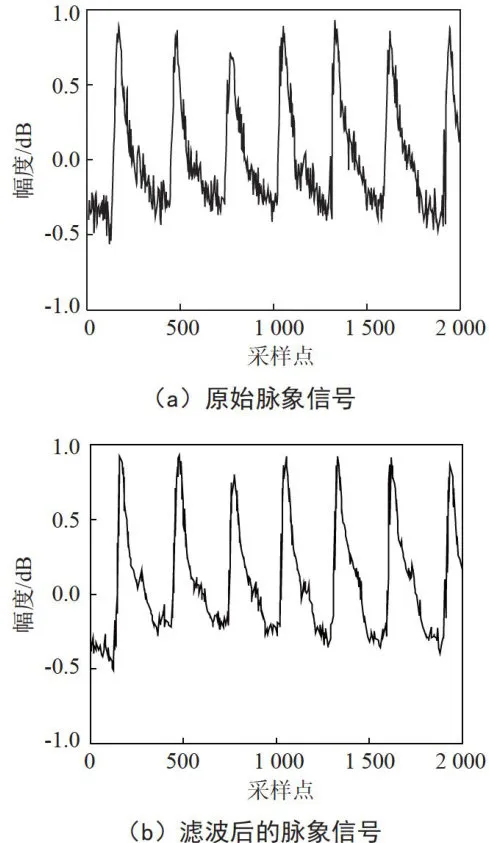

3 仿真测试与结果

在本研究中,我们针对基于神经网络自适应滤波器的脉象信号处理技术开展了仿真实验[9],将去噪后的脉象信号与真实采集的数据进行对比,以此检验其去噪性能。测试结果曲线如图5所示,其中第一条曲线为原始脉象信号,经模型滤波去噪后的信号为第二条曲线。从这两条曲线可以看出,第二条曲线仍能较好地保留原始信号的特征,表明该技术能够有效地去除脉象信号中的噪声。

图5去噪前后的脉象信号对比图

图5去噪前后的脉象信号对比图将去噪后的脉象信号输入模型进行分类,以确定脉象信号的类别。以临床数据作为依据开展神经网络的学习与训练,选取延安大学附属医院、延安中医院的住院病人以及部分延安大学学生作为测试对象。每位对象均由三位资历深厚的中医进行切脉,从而确认其脉名。同时,将模型检测出的脉象信号与之对比,实验结果如图6所示。

通过对图5和图6的分析,我们发现,基于神经网络自适应滤波器的脉象信号处理技术在去噪和分类两方面均展现出良好性能。该技术能够较为精准地对脉象进行分类,显著提升了中医脉象的诊断准确率。这为中医临床应用提供了更为可靠的技术支撑,有力推动了中医与现代科技的深度融合,为脉象研究的科学化发展奠定了基础[]。

4结论

本文探讨了基于神经网络自适应滤波器的中医脉象信号处理技术,重点研究了其在提升脉象信号处理精度和效率方面的重要意义。通过对脉象信号去噪、特征提取及分类的深入剖析,我们发现神经网络自适应滤波器能够有效应对脉象信号的随机变化以及复杂非平稳性。

从实验结果可见,神经网络自适应滤波器在去噪效果和分类准确率方面均表现优异,这表明该滤波器对于脉象信号的分类和处理具有可靠性。未来的研究可进一步探索该模型的优化以及算法的改进。针对去噪过程,我们建议引入更为复杂的深度学习模型卷积神经网络(CNN)与递归神经网络(RNN)的组合。该组合模型能够有效捕捉信号中的局部特征,且处理时间将大幅缩短,进而提高去噪精度,更好地保留脉象信号的关键特征。具体而言,在实验预处理阶段,提取特征后,将其输入到CNN进行初步去噪,随后利用RNN分析去噪后的信号时序特性,以实现更精准的信号恢复。

为提升分类效果,在后续研究中,我们考虑增加训练数据的多样性与规模。通过收集不同地区、不同年龄段以及不同健康状态患者的脉象信号,构建一个更为全面的数据库。这意味着改进实验需与不同地方的医院开展合作,以确保样本具有多样性和代表性。我们还考虑运用数据增强技术,通过旋转、平移、缩放等手段增加训练样本数量,提升模型的泛化能力,助力神经网络更全面地学习脉象的多样性,进而提高分类准确性。上述对模型与算法的改进,能够实现更高效的脉象信号处理。通过持续的技术创新,我们有希望提升中医诊断的科学性与准确性,为中医药的传承和发展贡献力量。

参考文献:

[1]岳沛平,李训铭.基于小波分析和BP神经网络识别的中医脉象信号辨识系统[J].计算机与现代化,2005(12):1 - 4 + 3 0

[2]胡晓娟.中医脉诊信号感知与计算机辅助识别研究[D].上海:华东师范大学,2013.

[3]易霜,韩笑东,李炜.基于图神经网络的航空数据异常检测[J].现代信息科技,2024,8(16):53-59.

[4]童顺延,刘海华.模拟神经反馈机制和工作记忆的图像分类网络模型[J].现代信息科技,2024,8(10):1-6.[5]张龙,沈飞,李林林,等.基于神经网络自适应滤波器的数字化电能计量故障检测方法[J].自动化技术与应用,2024,43(4):47-50+176.[6]唐娉,刘璇,金兴,等.自适应滤波器的神经网络生成及遥感图像处理新应用[J].遥感学报,2023,27(7):1523-1533.

[7]何伟.基于卷积神经网络的果蔬识别与定位软件的设计与实现[J].现代信息科技,2024,8(16):98-101+106.

[8]王金伟,曾可慧,张家伟,等.基于空频联合卷积神经网络的GAN生成人脸检测[J].计算机科学,2023,50(6):216-224.

[9]李春宇.基于径向基函数神经网络的自适应滤波器[J]常州工学院学报,2005(6):21-24.

[10]徐方维.人工神经网络在中医脉象信号检测中应用的研究[D].重庆:重庆大学,2004.

作者简介:刘梦聪(2004一),女,汉族,河北保定人,本科在读,研究方向:神经网络与脉象信号处理;通信作者:冯波(1982一),男,汉族,山东济宁人,讲师,博士,研究方向:图像识别、表面质量检测。