中图分类号:TP391.4 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2025)08-0174-07

Abstract:This research employs CiteSpace to carryout visual analysis for the application of AI in higher education, aiming torevealresearch hotspots,frontiersand development trends.Using the CNKIdatabaseasthedatasource,this paper constructsaKnowledgeGraphandexploresthecurrentresearchstateandfuturedirectionofhighereducationassessmentand AIapplication deply.Theresults showthatAI technologysignificantlyimpactscore educationalfelds,reshapingthe structures, processes,andobjectivesof moderneducation.Thepreliminaryachievementsof integrationofhigher educationandAIare realizedbuttheintellgentteachingsystemsandeducationalgovernancestillneedtobefurtherexplored.Theresearchdentifs three main hotspotsofA-drivenpersonalizedleaming,digital transformationofeducation,andpos-pandemiconlineeucation development.Futureresearch shouldfocus onadvancing the wideapplicationof intellgentteachingsystems andmore efcient and innovative educational models.

Keywords: higher education; Artificial Inteligence; visual analysis; personalized learning; digital transformation

0 引言

人工智能(AI)在高等教育中的应用历史可以追溯到20世纪60年代计算机科学的早期发展阶段。随着计算能力的提升,AI的潜力逐渐被发掘并逐步融入教育领域。整个演变历程可以分为几个关键阶段:

1)萌芽阶段(20世纪60—70年代)。AI的概念提出后,教育领域开始了探索。早期应用主要集中在计算机辅助教学(CAI),通过简单的程序设计让计算机承担部分教学任务[1]。尽管技术尚不成熟,但已经显现出改变传统教学方式的潜力。

2)实验探索期(20世纪80—90年代)。随着计算机技术的进步,人工智能开始在高等教育中尝试应用,尤其是智能教学系统(ITS)的引入[。这些系统通过专家系统和规则来模拟教师的行为,为学生提供个性化的学习体验,但因技术局限,主要在理工科领域得到了应用。

3)技术成熟期(2000—2010年)。进入21世纪,互联网的发展推动了在线教育和远程学习,学习管理系统(LMS)开始结合AI技术,个性化推荐学习内容、追踪学习进度,并提供实时反馈[3]。此时,AI还被用于教育数据分析,通过分析学生行为数据,帮助优化教学策略,标志着数据驱动的教育时代到来。

4)快速发展期(2011一2020年)。随着机器学习和自然语言处理技术的快速进步,AI在教育领域的应用得到大幅提升。智能评估系统开始用于自动批改试卷、评估学生表现,特别是在大规模在线课程(MOOCs)中。智能导师系统如IBM的Watson平台也开始应用,提供个性化学习建议[4。与此同时,虚拟学习助手如Siri、Alexa等为学生提供课外辅助学习服务,推动了学习方式的转变。

5)深化融合期(2021年至今)。进入21世纪20年代,AI与大数据、云计算等技术进一步融合,推动了高等教育的智能化发展[5]。疫情期间,在线教育的需求激增,AI赋能的在线平台迅速发展。此时,AI在高等教育中的应用已覆盖多个领域,包括智能化教学系统、教育数据分析、情感计算与学习分析、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等技术,极大提升了学生的学习体验和教育机构的管理效率。

通过梳理AI在高等教育中的应用历史,可以看出其从简单的辅助工具逐步发展为复杂的智能系统,并在未来有望进一步推动教育的数字化、个性化转型。基于这些背景,对已有的研究成果进行系统梳理和分析,成为进一步推动教育智能化发展的重要任务。

1 研究设计

本研究围绕人工智能技术在中国高等教育中的应用展开,重点探讨了其研究热点、前沿发展及关键词聚类现象。通过CiteSpace软件生成的知识图谱,并结合内容分析法,系统整理了相关文献成果,揭示了人工智能技术在教育领域的应用现状及未来发展方向。通过对文献的多维分析,深入探讨了人工智能与教育教学的结合,明确其在提升教育质量和优化教学流程中的核心作用。这一方法不仅展示了人工智能在高等教育中的多样化应用,还为未来的教育创新提供了宝贵的参考依据。

1.1 数据来源

本研究的数据来源于中国知网(CNKI)学术期刊全文数据库。通过高级检索功能,以“人工智能”或“AI”及“高等教育”为主题词,检索了2014至2024年期间的中文学术期刊,共获得1180篇文献。为确保文献的可靠性与一致性,逐一核对并剔除无作者、无关键词或与主题相关度不高的无效数据,最终有效文献数量为1112篇。

1.2 研究方法

本研究首先将筛选后的文献数据通过CiteSpace自带的格式转换工具进行预处理,随后导入CiteSpace进行科学知识图谱的生成。CiteSpace的参数设置如下:时间范围为2014至2024年,时间切片为1年,节点类型为“关键词(Keyword)”,数据分析阈值设定为 T o pN % = 5 0 % ,并采用Pathfinder裁剪法(自动选择各时间段),最终生成相关图谱。

2 研究结果

2. 1 关键节点分析

2. 1. 1 关键词分析

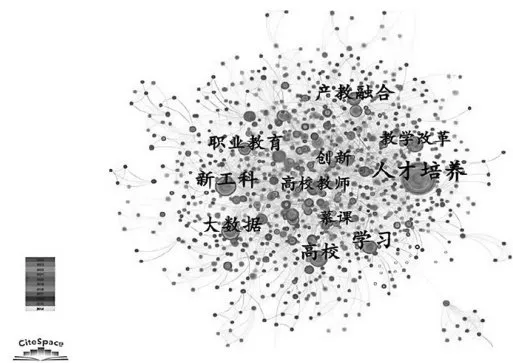

首先,使用CiteSpace以年轮样式呈现节点,并对关键词进行分析。本研究对高频词和中介中心性较高的关键词进行了综合分析(ByDegreeThreshold:22)。除去“人工智能”和“高等教育”这两个基本关键词后,得到的高频及高中介中心性关键词的网络知识图谱如图1所示,图中展示了11个关键词。

图1高频与高中介中心性关键词可视化图谱

图1高频与高中介中心性关键词可视化图谱在人工智能背景下,对显示的关键词归纳总结和分类:

1)教育模式与创新方面。包括关键词“产教融合”“教学改革”“新工科”和“创新”,说明人工智能不仅作为一项技术深刻影响着教育的内容和形式,更作为一股驱动力量,促进了产教融合、教学改革、新工科建设和教育创新的全面发展。

2)教育资源与平台方面。包括关键词“大数据和“慕课”,说明在高等教育中,人工智能与大数据、慕课的结合,不仅提升了教育的个性化、智能化水平,还促进了教育资源的优化配置和学习效果的显著提升。

3)教育机构与人才方面。包括关键词“高校”“高校教师”和“人才培养”,说明人工智能与高校、高校教师及人才培养之间形成了深度的融合与互动,推动着高等教育的现代化进程,为社会培养更多符合未来需求的高素质AI专业人才。

4)学习方式与环境方面。包括关键词“职业教育”和“学习”,说明人工智能不仅促进了职业教育内容与教学方式的现代化,还通过个性化学习和智能化教学资源,极大地丰富了学习体验,提高了学习效率,为培养适应未来职场需求的高技能人才提供了强有力的支持。

2.1.2 热点分析

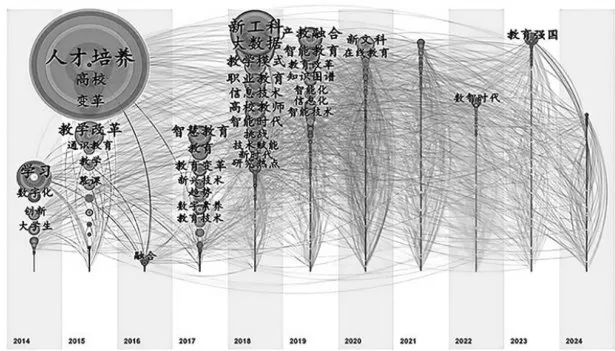

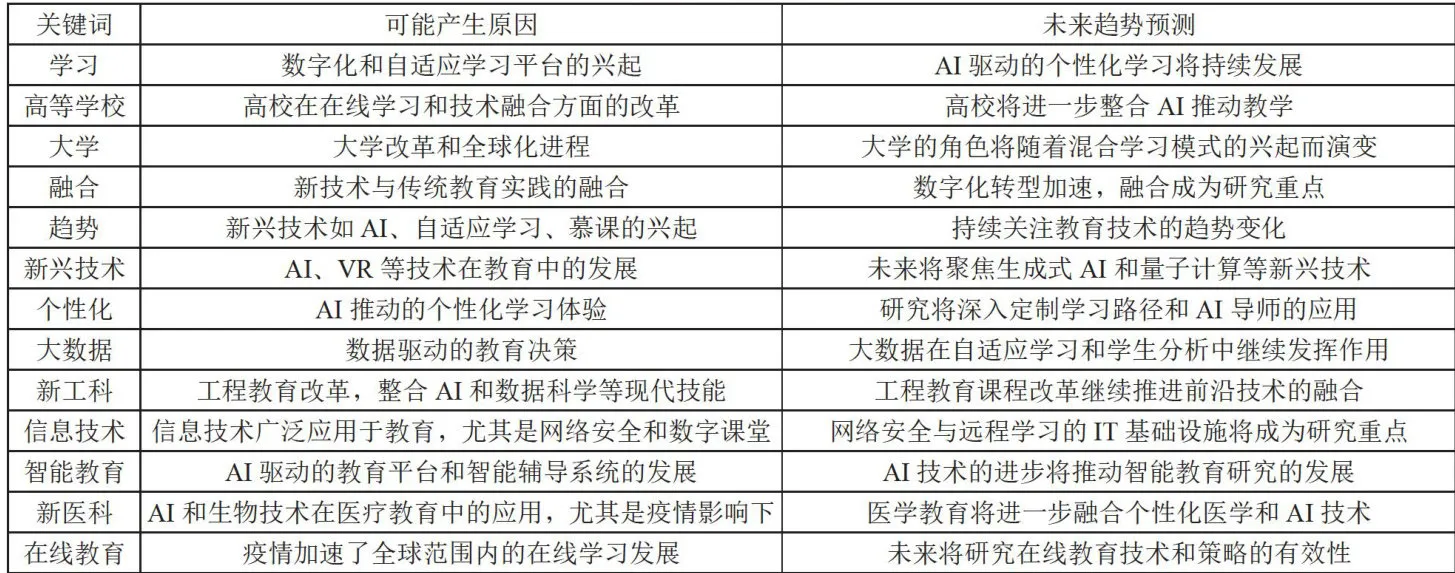

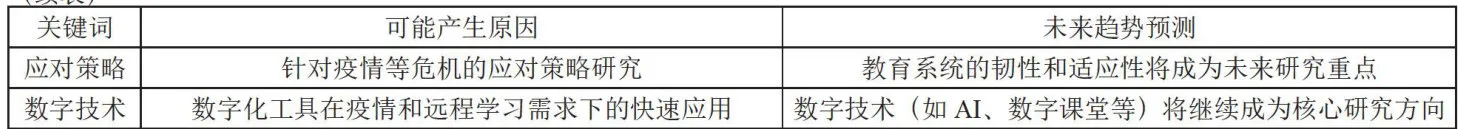

除去基本关键词“高等教育”和“人工智能”,用时区图清晰地展示关键词在时间上的更新、演进过程以及相互影响,得到图2,显示高频关键词多出现在2014一2020年。再调整突现词参数:伽马 γ=0 . 7 突现时间MinimumDuration = 1 ,可见引用突现次数最强的前16个关键词,如图3所示。对突现词进行分析,并预测未来趋势发展情况,如表1所示。

图2时区图呈现高频关键词

图2时区图呈现高频关键词 表1突现词分析与趋势预测表

表1突现词分析与趋势预测表 (续表)

(续表)通过对突现词的分析,从表1可以看出人工智能、个性化学习、在线教育和数字化转型是当前教育领域的主要趋势。未来,教育技术的进步将推动个性化学习路径、AI驱动的教学平台以及大数据分析的广泛应用。同时,全球化和后疫情时代的应对策略也将持续成为教育系统适应变化的核心研究方向。

2.2 聚类分析

本研究针对关键词网络通过对数似然率算法(Log-LikelihoodRatio,LLR)进行聚类,并以该类中LLR算子取值最高的特征词的名称作为聚类名称,得到聚类结果,再进行时间线聚类可视化,如图4所示。同一聚类下,选择节点数量大于10的进行分析,并核对剪影度(Silhouette),其值必须大于0.7,表示聚类相似度高,共得到20个符合条件的聚类。在人工智能和高等教育的背景下,这些聚类可以科学地归类为五大领域。

2.2.1 技术应用与创新领域

技术应用与创新领域有5个聚类。#0人工智能聚类下提取出的特征词有人工智能、教师角色、教学管理、在线教学、法学教育。#8技术赋能聚类下提取出的特征词有技术赋能、大学治理、组织变革、数据治理、数智化。 # 1 0 技术应用聚类下提取出的特征词有技术应用、趋势、挑战、教育变革、教学。#16智能科技聚类下提取出的特征词有智能科技、教育评价、教育评估、助教机器人、学生学习。#18数字经济聚类下提取出的特征词有数字经济、中哈合作、共同富裕、对策性建议、数字技能,具体内容如下:

1)人工智能与教育方面。在教育领域,人工智能正逐渐变革传统的教育模式,提升学习效率并促进个性化教学。教师的角色也在发生变化,从知识的传授者转变为引导者和技术使用者,帮助学生提升自我学习能力。AI技术不仅优化了教学管理,使学校和教师对教学进度及学生表现的掌控更为精确,尤其是在疫情期间,在线教育成为必需的教学形式[。同时,法学教育也在借助AI技术实现创新,帮助学生更好地理解法律条文与判例分析[7。

2)技术赋能与大学治理。技术赋能通过人工智能、大数据及信息化工具提升教育系统的效率。高校利用这些技术优化资源分配,增强师生互动,从而提高教育质量。在大学治理中,管理方式变得更加智能化和透明化,决策流程愈发依赖数据分析,提高治理效率。此外,技术应用还带来了组织变革,打破了传统管理模式,推动跨部门协作与灵活管理[]。

3)教育技术与变革。技术应用的实际使用(如人工智能、大数据和虚拟现实等)正在改变教学模式,提升学生的学习体验。个性化学习、混合式教学和远程教育逐渐成为主流,但这也带来了挑战,比如确保技术公平应用、解决数字化教学中的技术壁垒,以及避免教师对技术的过度依赖[。

4)智能科技与教育评估。智能科技的应用正在改变传统的教学与评估方式。智能系统能够实时跟踪学生的学习进度,提供详细反馈,并通过多维度数据进行综合评估。助教机器人能辅助教师处理重复性工作,提升教学效率,使教师能更专注于个性化教学和创新设计[10]

5)数字经济的影响。数字经济正在成为全球经济增长的核心动力,特别是在教育、金融和医疗领域。通过数字基础设施建设与技术共享,中哈合作推动两国在贸易、教育与科技方面的深度合作,促进区域经济发展[1]。数字技术的普及有助于实现共同富裕,缩小社会贫富差距,并提出了加强基础设施建设和推动数字技能培训等对策性建议。

2.2.2教育模式与体系变革领域

教育模式与体系变革领域有5个聚类。#1高等教育聚类下提取出的特征词有高等教育、机器学习、生成式人工智能、数智时代、教育改革。#2变革聚类下提取出的特征词有变革、大数据、智慧教育、教育强国、数字教育。#4高等学校聚类下提取出的特征词有高等学校、通识教育、教学改革、专业教育、高校。#14新时代聚类下提取出的特征词有新时代、创新、教育出版、平衡、高等教育教材。#17办学模式聚类下提取出的特征词有办学模式、育人方式、浙江、民办高校、管理体制,具体内容如下:

1)高等教育的转型。机器学习和生成式人工智能技术的快速发展推动了高等教育向在线教育、混合教学和智能课堂转型。高校需要适应这些技术变革,培养具备数字技能和创新思维的人才[12]。

2)全面变革的教育。大数据和人工智能的应用促使教育发生全方位的变革,智慧教育成为可能。通过人工智能、物联网和大数据技术,教育提供个性化和灵活的教学方式,推动虚拟课堂和自适应学习平台的发展,从而提升教育质量,助力实现教育强国的愿景[13]。

3)高等学校的教学改革。高等学校在通识教育与专业教育之间寻找平衡,通过教学改革探索线上线下结合的混合教学与个性化学习,优化课程结构与教学方法,以确保学生掌握最新技能,适应行业变革[14]。

4)新时代的创新。新时代高等教育强调创新,人工智能和大数据技术推动个性化学习和智能化课堂,促进灵活的教学方式。在教育出版领域,在线资源和电子教材的普及推动了出版业的数字化转型,使优质教育资源得以广泛传播[15]。

5)办学模式的创新。在经济发达地区,民办高校通过灵活的办学模式和创新的育人方式来应对社会需求和技术变革,强调个性化发展和实践能力的培养,推动应用型人才的培养[1]。

2.2.3教学与学习领域

教学与学习领域有5个聚类。#5学习聚类下提取出的特征词有学习、大学生、信息化、大学、数字化。#6新文科聚类下提取出的特征词有新文科、教育技术、专业、数字素养、应用型。#7智能教育聚类下提取出的特征词有智能教育、区块链、创新创业、高校教师、自适应学习。#13教学模式聚类下提取出的特征词有教学模式、英国、美国、重构、成人高等教育。#15慕课聚类下提取出的特征词有慕课、教育公平、在线教育、终身学习、平台建设,具体内容如下:

1)学习方式的转变。随着科技进步,大学的学习方式发生了深刻的转型。数字化和信息化工具的广泛应用使大学生能够通过在线学习平台、数字教材和虚拟课堂进行自主学习,打破了传统教学的限制[17]。

2)新文科与技术应用。新文科强调跨学科融合和现代技术的应用,通过引入人工智能和虚拟现实等技术,提升学生的实践能力和数字素养,以满足现代社会的需求[18]。

3)智能教育的推动。智能教育通过人工智能、大数据和区块链技术,推动个性化教学和教育改革。区快链技术确保教育数据的透明性促讲全球教育资源共享,增强学生的创新创业能力[19]。

4)教学模式的重构。英美教育系统正在重构,传统教学模式逐渐被数字化工具和混合教学所取代。成人高等教育中,自适应学习和在线教育的发展满足了终身学习和职业发展的需求[20]。

5)慕课与教育公平。慕课推动教育公平,打破地域限制,为全球学习者提供优质的教育资源,支持终身学习,促进教育的数字化转型和全球知识共享[1]。

2.2.4人才培养与社会需求领域

人才培养与社会需求领域有3个聚类。#3人才培养聚类下提取出的特征词有人才培养、新工科、专业建设、学科交叉、新兴技术。#9产教融合聚类下提取出的特征词有产教融合、课程改革、人才战略、教学方法、培养模式。#19新基建聚类下提取出的特征词有新基建、高教政策、平台创新、融合创新、高教改革,具体内容如下:

1)人才培养的新方向。新工科作为应对科技革命和产业变革的教育新方向,强调以创新为驱动力,整合多学科资源,培养跨学科能力和创新思维的人才[21]。

2)学科交叉的趋势。学科交叉已成为人才培养的新趋势,学校通过融合不同学科的知识,培养复合型人才,以适应社会和科技的需求[22]。

3)产教融合的重要性。产教融合是提升教育质量与社会需求契合度的重要策略,通过教育与产业的深度结合,高校更好地了解市场需求,推动课程改革,使课程内容与行业标准保持一致[23]。

4)教学方法的创新。高校采用项目驱动和案例分析等教学方法,鼓励学生参与真实项目,增强实践能力和团队协作能力,为学生提供个性化发展路径[24]。

5)新基建的推动。新基建成为推动高等教育变革的重要力量,涵盖信息网络、数据中心和人工智能等数字基础设施。高校积极探索平台创新,打破传统教学的时间和空间限制,提供灵活多样的学习方式[25]。

2.2.5 研究与热点领域

研究与热点领域有2个聚类。#11教育聚类下提取出的特征词有教育、技术理性、智能时代、社会服务、技术。#12研究热点聚类下提取出的特征词有研究热点、知识图谱、学术期刊、应对策略、深度学习,具体内容如下:

1)教育领域的研究热点。在高等教育与人工智能领域,研究热点的聚集成为学术界的重要趋势。知识图谱和学术期刊的研究帮助研究人员理解复杂的学术网络和研究主题之间的关联[2]。

2)学术期刊的重要性。学术期刊在知识传播和学术交流中发挥着关键作用,为研究热点的形成提供基础。通过对期刊文章的分析,研究者能够把握学科发展趋势和前沿动态[27]

3)应对策略与深度学习。有效的应对策略显得尤为重要,研究人员需根据研究热点的发展调整研究重点。同时,深度学习作为人工智能领域的热门技术,其应用促进了学术研究的深入与创新。通过将深度学习与知识图谱结合,研究者能够更有效地挖掘和分析数据,提升研究质量与效率,推动学术界的进一步发展[28]。

3 研究讨论

可视化图谱中展示的11个关键词分类,反映了这些词语所涉及的教育核心领域及其在人工智能技术影响下对现代教育结构、过程和目标的塑造。这些分类为我们理解人工智能时代教育生态系统中的各要素提供了重要线索,帮助揭示它们如何相互作用并共同推动高等教育的现代化转型。

通过对聚类视图的分析,结果表明高等教育与人工智能应用的研究已取得了一定成果,但在智能化教学系统和教育治理方面仍有待进一步探索。这些领域也正是可视化图谱中体现出的我国高等教育融合人工智能技术的当前热点问题:

1)AI与个性化学习。关键词如“个性化”和“智能教育”的高频出现表明,未来的研究可能会聚焦于AI驱动的个性化学习体验,探讨如何通过人工智能实现更加灵活、针对性的教育。

2)数字化转型。关键词如“大数据”和“数字技术”显示,数字工具对教育的影响已成为重要研究方向,未来将继续探讨其在教育中的应用,特别是如何利用这些技术优化教学流程。

3后疫情时代的教育。关键词如“在线教育”和“应对策略”反映了在应对危机的过程中,在线教育的普及和发展成为研究的关键主题,未来研究将重点关注如何提升危机管理和应对能力。

随着人工智能技术的不断进步,高等教育正在经历深刻变革,其与教育的深度融合不仅在个性化学习体验、教学辅助决策及跨学科教育等方面产生影响,也正在重塑教育资源的配置方式。未来,随着AI技术的进一步成熟,高等教育将在情境智能、智慧校园管理和智能化教育评估体系等领域持续深化AI的应用,进一步提升教学质量和管理效率。

4结论

本研究通过研究过去十年的高等教育和人工智能成果,为该领域的研究人员提供了研究领域的总体图景,并为未来的研究主题和方向提供了线索。本文揭示了该领域的研究现状、热点及前沿趋势。未来的研究应进一步深化人工智能技术与高等教育的融合,推动智能化教学系统的应用与推广,为教育质量提升提供更加智能化的解决方案。

参考文献:

[1]TRELEAVENP,LIMA1G.Japans Fifth Generation ComputerSystems[J].Computer,1982,15(8):79-88.

[2]WOOLFBP.BuildingIntelligentInteractiveTutors: Student-centered Strategies for Revolutionizing E-Learning [M]. SanFrancisco:MorganKaufmann PublishersInc.,2008.

[3]LUCKINR,HOLMES W.Intelligence Unleashed:An Argument for AI in Education [R].London:UCL Knowledge Lab,2016.

[4] ZAWACKI-RICHTERO,MARINVI,BOND M, etal.Systematic Review ofResearch on Artificial Intelligence Applicationsin HigherEducation-WhereAre the Educators? [J].International Journal ofEducational Technologyin Higher Education,2019,16(1):1-27.

[5]OUYANGF,ZHENGLY,JIAOPC.Artificial IntelligenceinOnlineHigherEducation:ASystematicReview ofEmpirical Research from2011 to 2020[J].Education and Information Technologies,2022,27(6):7893-7925.

[6]王繁,刘永强,周天华,人工智能引领高等教育数字化创新发展[J].中国高等教育,2024(Z1):9-12.

[7]付子堂,张永和,龙大轩,等.优化法学学科体系创新发展法学理论研究体系[J].西南政法大学学报,2023,25(2):3-44.

[8]陈林.人工智能嵌入大学内部治理的技术逻辑、潜在风险与优化策略[J].大学教育科学,2024(3):22-30.

[9]丁宝根,钟阳阳.“ChatGPT+高等教育”变革的驱动因素、主要障碍及有关建议[J].现代教育技术,2024,34(4):60-68.

[10]杨颉.智能科技时代高等教育面临的挑战与变革[J].上海交通大学学报:哲学社会科学版,2020,28(2):23-26.

[11]余慕鸿.中哈数字经济合作:现状、前景与对策建议[J].南昌师范学院学报,2022,43(5):45-49.

[12]楚肖燕,沈书生,王敏娟,等.世界一流高校探索生成式人工智能应用规范的经验及对我国的启示一基于LDA主题模型分析的文本挖掘[J].现代远距离教育,2024(3):38-47.

[13]陈凯泉,胡晓松,韩小利,等.对话式通用人工智能教育应用的机理、场景、挑战与对策[J].远程教育杂志,2023,41(3):21-41.

[14]金慧,彭丽华,王萍,等.生成未来:教育新视界中的人工智能与高等教育变革—《2023地平线报告(教与学版)》的解读[J].远程教育杂志,2023,41(3):3-11.

[15]胡玉玺,云柏凝.大学“四新”教材出版的兴起及其智媒化转型思考[J].科技与出版,2022(7):107-116.

[16]王道勋.地方民办高校实施内涵式发展的战略研究[J]黄河科技学院学报,2022,24(6):22-25.

[17]钱大军,苏杭.“互构”中的教育与技术:高等教育应当如何回应人工智能[J]教育发展研究,2021,41 (7):68-76

[18]段禹,崔延强新文科建设的理论内涵与实践路向[J]云南师范大学学报:哲学社会科学版,2020,52 (2):149-156

[19]邓桂英,李晏新闻,陈京军元宇宙赋能高等教育:价值意蕴、潜在挑战与纾解路径[J]大学教育科学,2023 (4):38-47

[20]崔晓慧.美英法人工智能人才培育体系比较[J]教育评论,2021 (9):164-168

[21]李兴国,王伟伟.我国新工科研究的热点追溯与展望——基于16家教育类核心期刊文献分析(2017-2021)[J]中国高校科技,2022 (11):58-64.

[22]赵新利,吴殿义.学科交叉视角下广告高等教育的智能化转型路径[J].现代出版,2024 (7):30-39

[23]庄腾腾,洪化清新一轮产业革命背景下新加坡高等教育产教融合的国际化[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2023,53(9):18-28.

[24]李倩.数智时代基于学生需求的高教教材编写策略研究[J].新闻研究导刊,2024,15(17):234-238.

[25]贾保先,张务农.高等教育新基建的制度意蕴、价值取向与推进策略[J.高等工程教育研究,2021(6):86-90.

[26]沈丽燕,李萌,张紫徽,等.基于AI技术的高校智慧教学生态体系的构建与应用—以浙江大学为例[J].现代教育技术,2022,32(12):85-92.

[27]黄霄羽,管清,裴佳勇.2018一2019年国外档案学理论的研究热点与前沿趋势探析[J].档案学通讯,2020(5):29-39.

[28]陈鹏.共教、共学、共创:人工智能时代高校教师角色的嬗变与坚守[J].高教探索,2020(6):112-119.

作者简介:徐茂森(1986一),男,汉族,四川巴中人,副教授,硕士,研究方向:高等职业教育;通信作者:赵婵娟(1982—),女,汉族,重庆开州人,副教授,硕士,研究方向:中兽医药学与高等职业教育。