摘" 要:人工智能教育是推动教育高质量发展的重要支撑,本科院校顺应时代趋势并提升本科教学实效对于促进高校一流化建设具有重要意义。文章采用CiteSpace工具,对国内2013—2023年间的人工智能赋能本科教学相关文献进行可视化分析。结果发现,该领域发展迅速,研究热点围绕技术应用、智慧教育、高等教育体系与教学改革、创新创业与人才培养展开;研究主题经历了萌芽初探、技术引入、深度融合与扩展、应用与反思四个演化阶段;研究前沿包含元宇宙、数智时代、高质量发展等方面的内容。

关键词:人工智能;本科教学;可视化分析

中图分类号:TP391.4" 文献标识码:A" 文章编号:2096-4706(2024)23-0116-06

Research on Visualization of Domestic Artificial Intelligence Empowered Undergraduate Teaching Based on CiteSpace

HU Jiaqi

(Shenzhen University Library, Shenzhen" 518060, China)

Abstract: Artificial Intelligence education is an important support for promoting high-quality educational development. It is significant for undergraduate universities to adapt to the trends of the times and enhance the practical effectiveness of undergraduate teaching for facilitating the first-class university construction. This paper employs the CiteSpace tool to conduct the visual analysis of domestic literature related to the Artificial Intelligence empowered undergraduate teaching from 2013 to 2023. The results indicate that this field is developing rapidly, with the research hotspots focusing on technology application, smart education, higher education system and teaching reform, and innovation, entrepreneurship and talent cultivation. The research themes have gone through four evolutionary stages of germination and initial exploration, technology introduction, deep integration and expansion, and application and reflection. The research frontiers include the metaverse, the era of digital intelligence, and high-quality development and other content.

Keywords: Artificial Intelligence; undergraduate teaching; visual analysis

0" 引" 言

人工智能(Artificial Intelligence, AI)的快速发展带来了全球新一轮科技革命,尤其是生成式人工智能ChatGPT的问世,正以前所未有的力度重塑着教育教学的生态面貌和秩序结构。党的二十大报告指出,要深入实施科教兴国战略,全面提高人才自主培养质量,加快建设高质量教育体系,本科教育作为高等教育的基础和根本,要加快实现内涵式发展,提高对新时代背景的适应能力。2022年8月,教育部和科技部等六部门联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》,明确提出要在教育领域持续挖掘人工智能应用场景机会[1]。如何将新一代人工智能与本科教育进行深度融合,已经成为本科院校重点关注的时代性主题。鉴于此,本文借助CiteSpace软件,对国内人工智能赋能本科教学领域相关文献进行梳理,从定量综合视角展示该领域研究的整体框架和基本发展脉络,提炼并呈现该领域研究的研究特征、关注热点及演化历程,以期为后续的深入研究与应用实践提供参考。

1" 数据来源与研究方法

本文数据来源于中国知网CNKI数据库,为保证研究数据的高质量、科学性和权威性,选取北大核心、CSSCI以及CSCD等高水平期刊,以专业检索式“SU=(人工智能+AI)*(本科+大学)*(教学+教育)”进行检索,时间范围限定为2013—2023年,检索日期为2024年9月3日,检索结果共490篇文献。为保证文献准确性,对检索结果进行人工筛选,剔除其中的会议通知、新闻报道及弱相关的文献后,最终获得有效数据298篇。

本研究采用CiteSpace 6.2 R4软件对文献进行定量和可视化分析,这是由陈超美教授开发的一款文献计量可视化工具,通过共引分析理论和寻径网络算法等绘制科学知识图谱,可以探寻领域的演化机制与发展前沿[2]。

2" 文献基本特征分析

2.1" 发文年代分布

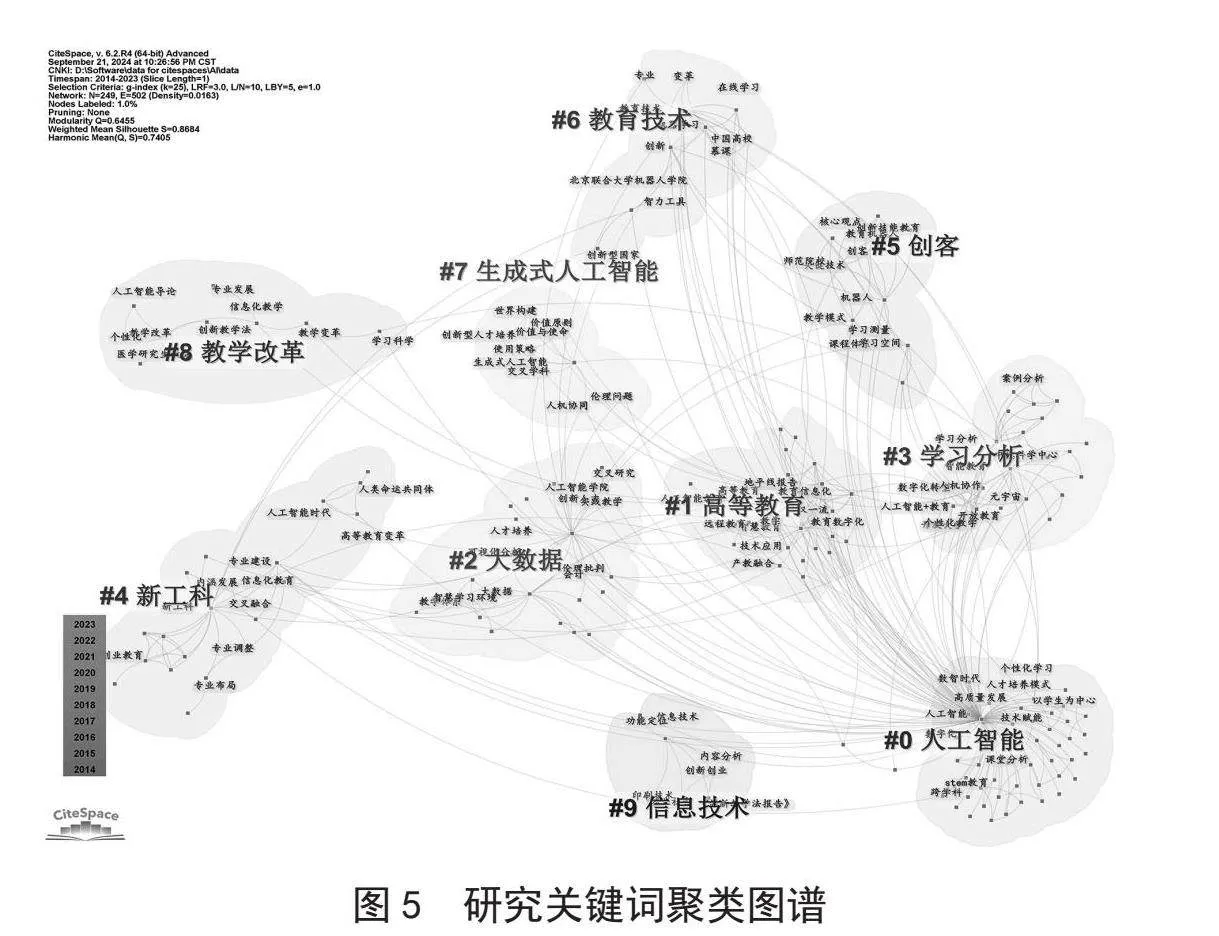

2013—2023年十年间与人工智能赋能本科教学相关的国内研究发文量如图1所示。从发文数量看,该领域的发展大致经历了三个阶段。2013—2016年,发文量较少,国内对于人工智能在本科教学中的应用处于探索阶段。2017年,国务院印发《新一代人工智能发展规划》[3],呼吁利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革,引发更多学者关注,2017—2019年发文量急速上升,该领域进入高速发展阶段。2020—2023年,发文数量保持稳定,研究维持在较高关注度上,学者不断在本科教育领域持续挖掘人工智能的应用场景和机会,领域发展逐渐进入平稳提升阶段。

2.2" 机构合作情况

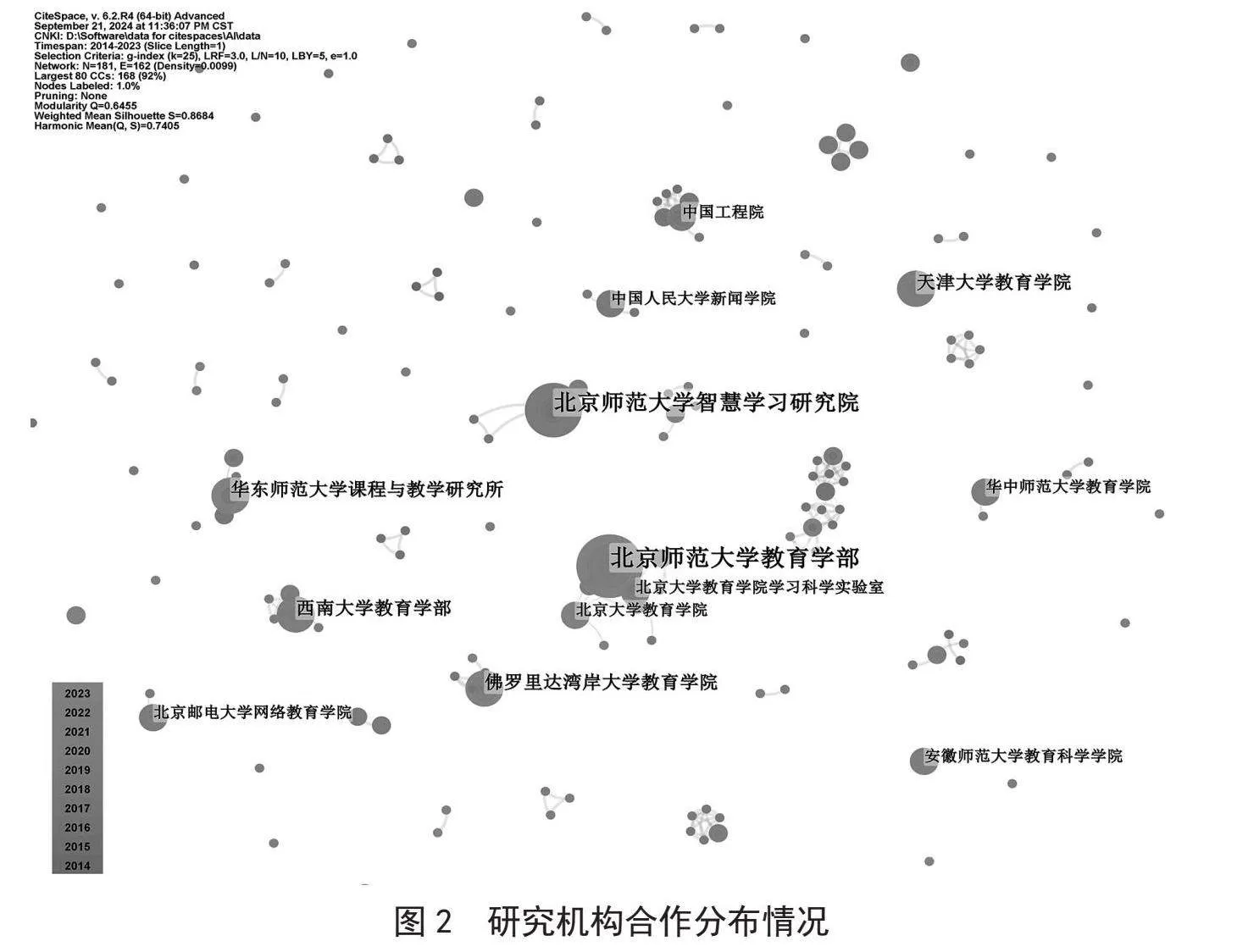

为了解国内人工智能赋能本科教学领域内的机构发文表现和合作情况,运行CiteSpace软件,节点设置为“Institution”,Years Per Slice设定为“1”,生成机构共现知识图谱,如图2所示。图中节点大小代表机构发文数量,节点之间的连线表示机构共同发文次数,反映其合作强度。

从图谱的整体分布来看,共含有181个节点,162条合作连线,网络密度为0.009 9。机构之间的合作密度较低,结构松散,没有合作机构的独立节点较多,缺乏大规模、稳定的科研合作网络。从合作类型看,高校与高校,以及高校内部学院之间的合作类型较为普遍,例如以北京师范大学教育学部、北京大学教育学院、北京大学教育学院学习科学实验室为中心的最大合作网络。从发文数量看,科研产出能力较强的重要节点有北京师范大学教育学部、北京师范大学智慧学习研究院、天津大学教育学院、华东师范大学课程与教学研究所、西南大学教育学部、佛罗里达湾岸大学教育学院等。从机构类型看,多为高水平的师范教育院校,此外,如中国工程院、北京邮电大学网络教育学院等理工类机构也是人工智能赋能本科教学研究的参与主体。

2.3" 作者合作情况

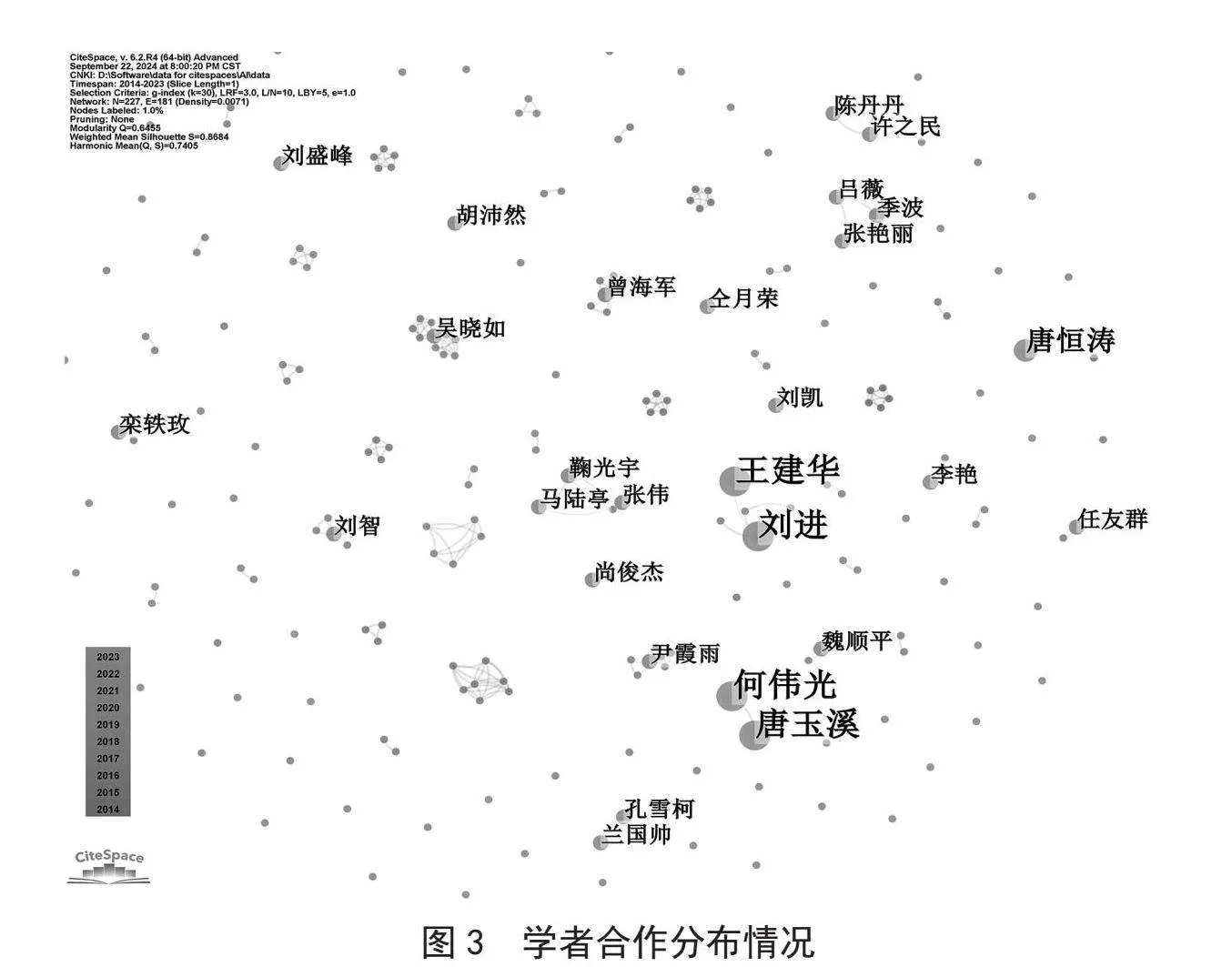

通过分析作者合作网络可以发现领域的代表性作者和核心研究力量,将节点设置为“Author”,得到图3所示的国内人工智能赋能本科教学研究的作者共现图谱。

图3中包含227个作者节点,181条合作连线,网络密度为0.007 1。从合作规模来看,多为同一机构内的小规模合作团队,各个研究群体之间的分布比较松散,合作较为局限,未形成大规模的合作网络和核心作者群。

节点大小代表作者发文数量,其中最大的作者节点有四个,是该领域的代表性学者,分别为唐玉溪、何伟光、刘进和王建华。学者最高发文量仅有四篇,还未形成具有较高科研生产能力的学者群体。查看重要节点的详细信息,发现唐玉溪和何伟光合作紧密,论文均由两人合著完成,研究主要围绕国外著名高校的智能教育案例展开,探索一流大学智能时代下的教育发展模式及创新路径[4-6];刘进团队探讨了人工智能时代下大学教师流动行为[7]、学科建设等问题[8];王建华等从创新创业转型与未来工作世界视角分析了人工智能技术影响下的大学自我革新[9-10]。可以看出,这些代表性学者不仅关注人工智能技术层面的应用,更重视技术背后的大学教育理念、制度设计以及人才培养模式的深刻变革。

3" 研究热点与演化趋势

3.1" 研究热点分析

3.1.1" 基于关键词共现的热点分析

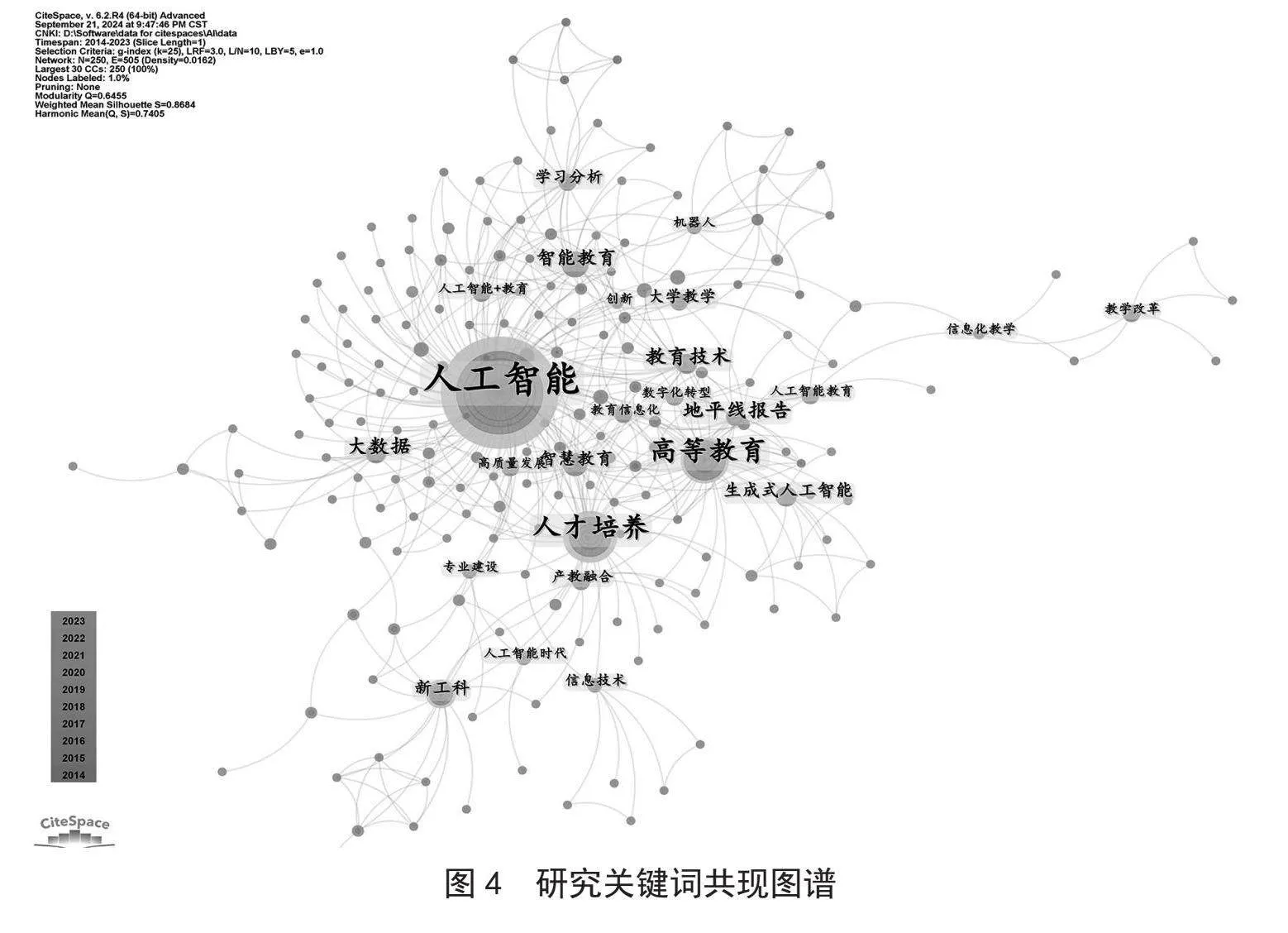

高频关键词能够映射出某一领域内研究工作者关注的热点话题。将节点类型设置为“key word”,生成国内人工智能赋能本科教学研究文献的关键词共现图谱,如图4所示。其中,关键词出现频次大于等于5的高频关键词如表1所示。

从图4和表1可以看出,关键词出现频次最高的是“人工智能”,高达116次,其他节点较大的高频关键词包括“人才培养”“高等教育”“大数据”“地平线报告”“教育技术”等。这些关键词涵盖了从教育目标、教育层次、技术支撑、未来趋势到具体实践等多个方面,研究内容层次丰富。值得注意的是,高频关键词“生成式人工智能”首现年份为2023年,说明其一经出现短时间内就引起了国内学者大量关注,是当前研究领域内的焦点议题。

中介中心性是衡量关键词在节点网络中重要性的指标,中心性的数值愈高,意味着该关键词在网络中的媒介能力越强,中心性大于等于0.1的节点被称作中心节点。“人工智能”“人才培养”“高等教育”“新工科”的中介中心性均大于0.1,是国内人工智能赋能本科教学研究的核心主题。人工智能技术为高等教育的人才培养目标带来新的变革和机会,新工科是工程教育在人工智能时代应对新科技革命、新产业革命和新经济模式的战略设想与选择[11]。

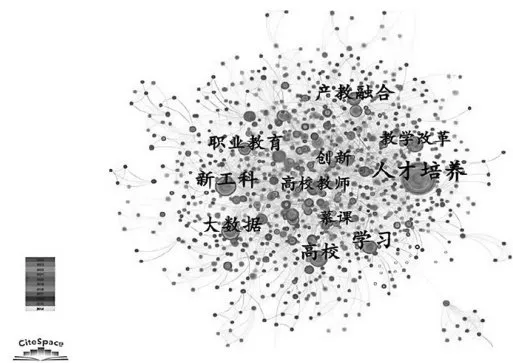

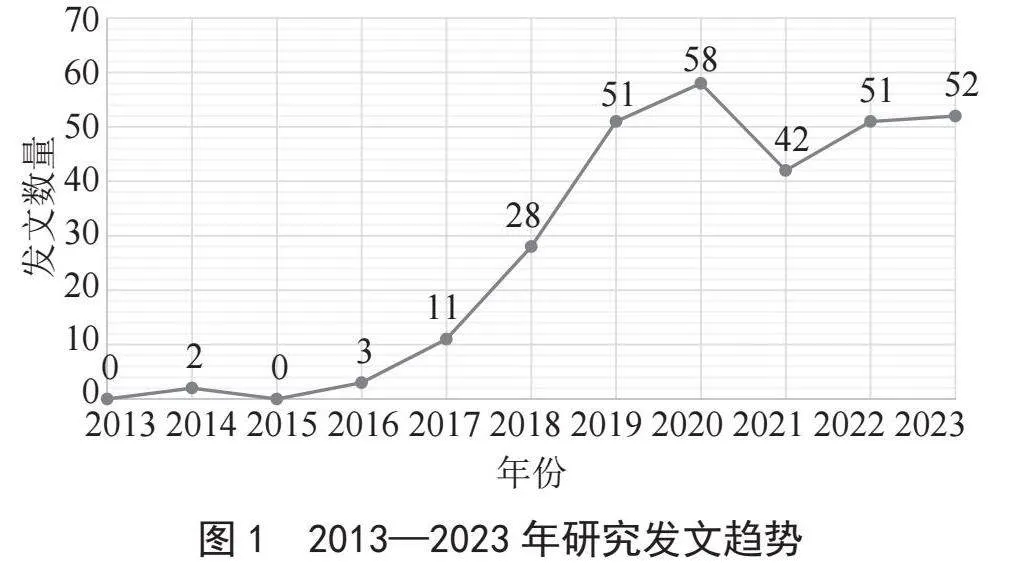

3.1.2" 基于关键词聚类的热点分析

聚类分析法以共词分析为基础,可以将复杂的关键词共现网络简化为直观的少数群组关系图,从而有效揭示研究热点[12]。在关键词共现的基础上,提取出国内人工智能赋能本科教学研究的10个重要聚类,如图5所示。聚类模块值Q = 0.645 5(大于0.5),平均轮廓值S = 0.868 4(大于0.7),聚类结果合理。通过分析10个聚类的具体内容,该领域的研究热点大致可分为四方面展开:

1)技术驱动与教学模式创新(“#0人工智能”“#3学习分析”“#6教育技术”)。关键词包括高质量发展、技术赋能、个性化学习、元宇宙、开放教育、数字化转型、个性化教学、开放大学、在线学习、慕课、智力工具等,主要关注技术如何驱动教学模式的创新,包括利用人工智能、学习分析技术和现代教育技术手段来提升教学质量,实现个性化教学和数字化转型。

2)智慧教育与学习环境构建(“#2大数据”“#7生成式人工智能”)。关键词包括实践教学、伦理批判、智慧学习环境、世界构建、创新型人才培养、人机协同、伦理问题等,聚焦于构建智慧学习环境,利用技术手段来优化学习资源和学习路径,促进学生的创新能力和综合素养的提升。

3)高等教育体系与教学改革(“#1高等教育”“#4新工科”“#8教学改革”)。关键词包括教育数字化、远程教育、产教融合、技术应用、双一流、教育信息化、内涵发展、专业布局、创新教学法等,涉及高等教育体系的整体变革和教学改革,旨在提升高等教育的整体质量和适应性。

4)创新创业与人才培养(“#5创客”“#9信息技术”)。关键词包括机器人、教学模式、学习空间、课程体系、创新技能教育、功能定位、创新创业、内容分析等,侧重于研究如何利用信息技术和创客教育模式来培养学生的创新精神和创业能力,以及如何通过优化课程体系和学习空间来提升学生的创新技能。

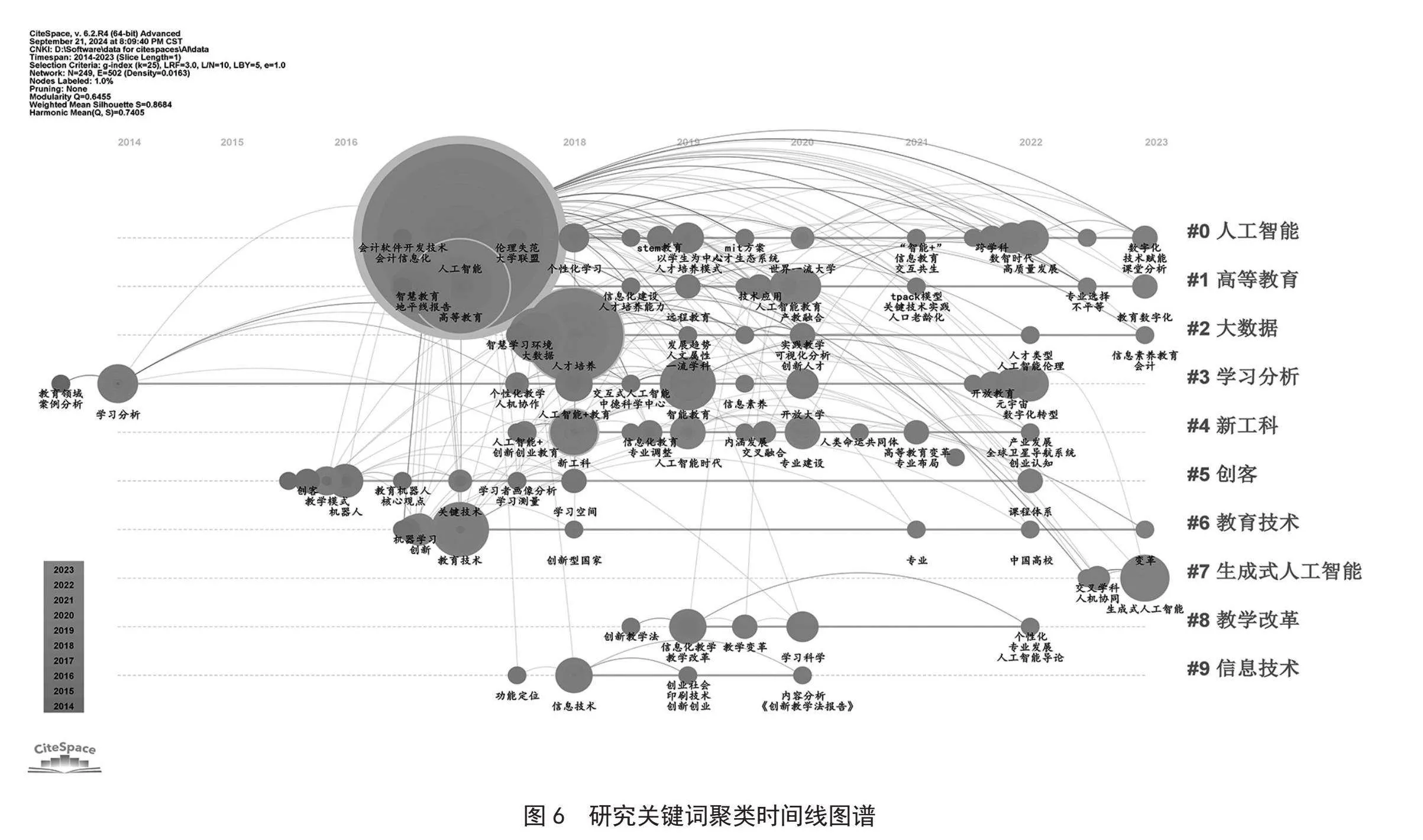

3.2" 研究演化分析

为了展示国内人工智能赋能本科教学文献的研究主题在时间维度上的演进过程,运用CiteSpace的时区视图功能(Timezone)绘制关键词共线时区视图图谱,如图6所示。从主题来看,国内人工智能赋能本科教学的研究主要经历四个时期:

1)萌芽与初探期(2013—2015年)。该时期的研究相对较少,国内几乎没有专门针对人工智能赋能本科教学的文献。但从2014年开始,学习分析作为关键词出现,学习分析的核心是对教育数据进行分析和预测,目的是利用数据挖掘和建模技术增强学生对教与学的理解并提供个性化教育[13]。这表明国内研究者开始关注数据驱动的教育理念,为后续的人工智能应用奠定了基础。

2)技术引入与探索期(2016—2017年)。该时期人工智能、机器学习、创客、机器人等关键词开始频繁出现,表明国内研究者开始将具体的技术手段引入教育领域,并探索其在本科教学中的应用。同时,智慧教育、教育技术、大数据等概念也逐渐受到关注,显示出技术赋能教育的趋势。

3)深度融合与扩展期(2018—2021年)。国内人工智能赋能本科教学的研究呈现出深度融合不断扩展的特点。个性化学习、新工科、STEM教育、人才培养模式、教学改革等关键词的出现,表明研究者开始将人工智能技术深度融入本科教学的各个环节,并探索其对学生学习成效和教学模式的影响。同时,跨学科、交叉融合等概念也逐渐受到重视,表明研究者开始关注不同学科领域之间的融合。

4)应用与反思期(2022—2023年)。该时期国内相关研究已取得一定成果,研究者开始关注技术应用的实际效果和潜在问题。关键词如跨学科、高质量发展、人工智能伦理等,表明研究者不仅关注技术的应用,还开始深入思考技术如何促进教育的高质量发展,以及如何解决技术带来的伦理和社会问题。此外,元宇宙、交互式人工智能、数字化转型等前沿概念的出现,也体现了研究者对未来教育技术发展趋势的思考。

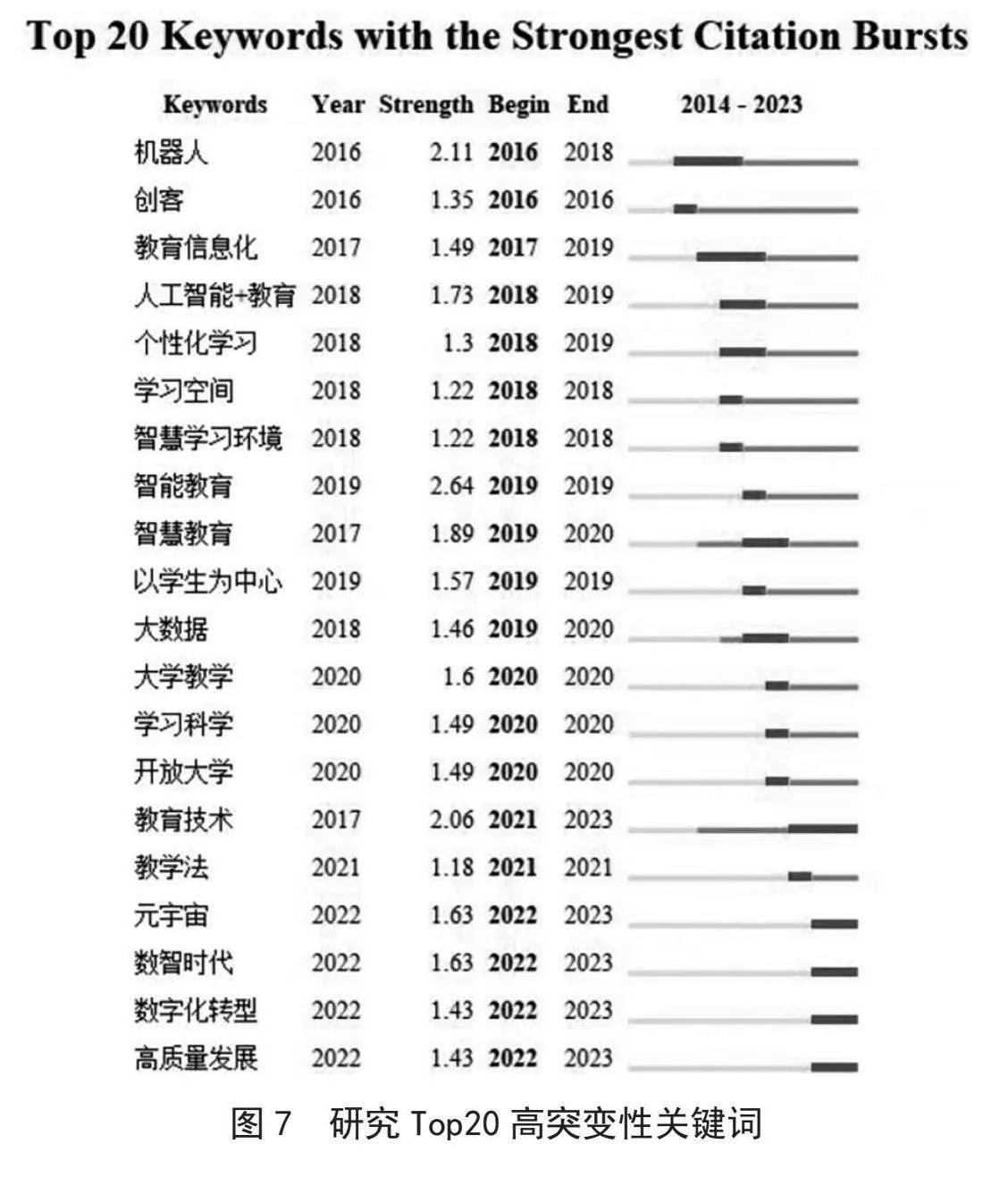

3.3" 研究前沿分析

突变词是指短时间内出现频次相对于以往展现出显著增长趋势的关键词集合,反映了研究领域中的局部动态变化,可用于揭示领域内的研究前沿[2]。通过CiteSpace的突变检测功能(Burstness)获得国内人工智能赋能本科教学研究的Top20高突变性关键词,如图7所示。

从突变强度来看,排名前三的关键词为“智能教育”“机器人”“教育技术”。其中,“智能教育”作为人工智能技术与本科教学融合的基础概念,具有最高的突变强度,其突变开始年份为2019年,标志着该时间点国内人工智能赋能本科教学研究正式成为学界关注重点。从突变持续时间来看,“机器人”“教育信息化”“教育技术”突变时间较长。其中,“机器人”“教育技术”突变强度高且持续时间长,不仅反映了这两个研究方向的持续影响力,也体现了人工智能赋能本科教学领域中技术赋能的重要性。从最新年份的突变词来看,“元宇宙”“数智时代”“数字化转型”“高质量发展”是当前国内研究工作的前沿方向。

4" 结" 论

通过对国内人工智能赋能本科教学研究文献的计量和可视化分析,本文揭示了国内该领域的发展现状、研究热点、演化趋势及研究前沿。主要结论如下:

1)领域发展迅速,2017年开始发文数量显著增长,研究在近年来保持了稳定的关注度。

2)机构合作较为松散,尚未形成稳定的科研合作网络,高水平师范院校贡献显著。学者合作较为局限,表现出小规模特点,从学者发文量来看,还未形成具有较高科研生产能力的学者群体。未来应进一步强化机构间的交流合作,鼓励学者跨领域、跨机构合作,拓宽研究视野,提升整体科研实力。

3)研究热点多元化,技术应用与教学创新并重,主要围绕技术驱动与教学模式创新、智慧教育与学习环境构建、高等教育体系与教学改革、创新创业与人才培养四个方面展开。

4)研究演化趋势明显,研究主题在时间维度上经历了四个阶段。随着技术的不断成熟和应用的深入,研究内容逐渐从理念初探转向深度融合与反思,关注人工智能技术在本科教学应用中的实际效果和潜在问题。

5)研究前沿聚焦未来教育技术发展趋势,关注生成式人工智能、元宇宙、数智时代、高质量发展等新兴概念。同时开始重视技术伦理与社会问题,体现了研究的全面性和前瞻性。

参考文献:

[1] 胡小勇,孙硕,杨文杰,等.人工智能赋能:学习者高阶思维培养何处去 [J].中国电化教育,2022(12):84-92.

[2] 李杰,陈超美.科技文本挖掘及可视化:第2版 [M].北京:首都经济贸易大学出版社,2021.

[3] 中华人民共和国国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知. [EB/OL].(2017-07-20)[2024-09-18].https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[4] 唐玉溪,何伟光.世界一流大学智能教育何以可能——基于美国五所高校的案例分析 [J].现代大学教育,2023,39(3):45-54+113.

[5] 唐玉溪,何伟光.佐治亚理工学院智能教育创新的经验及启示 [J].黑龙江高教研究,2022,40(12):102-107.

[6] 唐玉溪,何伟光.元宇宙时代一流大学智能教育的创新路径——基于佐治亚州立大学的经验 [J].高教探索,2022(1):87-92.

[7] 刘进,李志峰,哈梦颖.开放式“推—拉”理论——人工智能视角下的大学教师流动研究理论创新 [J].教育学术月刊,2020(6):9-16+29.

[8] 李斑斑,刘进.人工智能如何促进学科变革 [J].中国高校科技,2019(9):90-93.

[9] 王建华.创新创业、企业家精神与大学转型 [J].教育发展研究,2019,39(11):1-7.

[10] 王建华.高等教育如何应对工作世界的变革 [J].现代大学教育,2023,39(3):1-9+112.

[11] 许涛,严骊,殷俊峰,等.创新创业教育视角下的“人工智能+新工科”发展模式和路径研究 [J].远程教育杂志,2018,36(1):80-88.

[12] 刘紫芩.我国高校教师绩效管理研究的文献计量与可视化分析 [D].武汉:华中师范大学,2022.

[13] 马红亮,袁莉,郭唯一,等.反省分析技术在教育领域中的应用 [J].现代远程教育研究,2014(4):39-46.

作者简介:胡佳琪(1996—),女,汉族,江西吉安人,助理馆员,硕士,研究方向:学科服务与文献计量。