摘 要:当前,“互联网+”技术在众多领域的融合发展,让人民感受到科技魅力的同时也重构了人民的生活方式。基于“互联网+”的辽宁古生物博物馆全景展示系统的开发是以建构线上漫游数字展览为目的,运用数字技术,通过方案设计、全景图像拍摄、多媒体资源制作、全景系统开发四个过程,构建集图文展示、科教影像、导览参观、智慧讲解等功能于一体的数字化全景展览系统,延伸展览在时间和空间上的科教服务功能,为“互联网+”时代“云端展览”的设计提供了新思路。

关键词:互联网+;博物馆;数字展览;全景技术

中图分类号:TP39 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2025)02-0135-05

Research on the Construction of Museum Digital Science and Education Exhibition System Based on “Internet +”

HU Jin, LIU Tengfei

(Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)

Abstract: At present, the integration and development of “Internet+” technology in many fields have made people feel the charm of science and technology and also reconstructed the peoples lifestyle. The development of the panorama display system of Liaoning Paleontology Museum based on “Internet+” aims at building an online roaming digital exhibition. Using digital technology, through four processes of scheme design, panorama image shooting, multimedia resource production, and panorama system development, this paper builds a digital panorama display system that integrates graphic display, scientific and educational image, guided visit, intelligent explanation, and other functions, extends the scientific and educational service functions of the exhibition in time and space, and provides new ideas for the design of “cloud exhibition” in the “Internet+” era.

Keywords: Internet+; Museum; Digital Exhibition; Panoramic technology

DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.02.025

收稿日期:2024-09-03

基金项目:辽宁省属本科高校基本科研业务费专项资金(LJ202410166031)

0 引 言

随着社会教育的发展以及互联网技术、数字技术在文博场馆领域的融合应用,让科学文化的魅力在数字空间中绽放出光彩,已成为互联网+时代博物馆数字变革的新趋势。博物馆作为集“保护、研究、展示、科普、征集”五位功能于一体的特殊文化旅游产业基地,已成为一个国家和地区文明程度的重要标志,承担着传播科学知识,提升全民科学素养的社会责任与促进区域文化旅游发展的价值使命[1]。2024年,中国互联网络信息中心(CNNIC)第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,互联网普及率达77.5%。数据显示,互联网在加快推进新型工业化、发展新质生产力、助力经济社会发展等方面发挥重要作用[2]。尤其在2020年新冠疫情影响下的后疫情时代,互联网已成为公众获取文博场馆科教资源的重要途径。因此,为满足公众的知识文化需求,探究多元化的博物馆线上展览方式,为观众提供互联网+智能终端的网上游览体验已成为“互联网+”时代博物馆行业数字化变革和发展的重要任务。

1 “互联网+”概念及特点

1.1 “互联网+”的概念

2012年11月,易观国际董事长于扬在第五届移动互联网博览会上首次提出“互联网+”的理念。2015年3月,第十二届全国人大三次会议的政府工作报告中提出“互联网+”行动计划[3],“互联网+”首次获得国家层面正式认可。2015年7月,国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,文件认为“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各个领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态[4]。通过查阅学界对“互联网+”认识和研究的大量相关文献,并对“互联网+”的概念进行了梳理和总结,本文将其概括为以终端、软件、网络三大技术为基础,利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,通过互联网的优势特点,对传统行业进行优化升级转型,创造新的发展生,推动社会不断向前发展[5]。

1.2 “互联网+”的特点

“互联网+”的高速发展是新一代信息通信技术与知识经济社会创新互动与演进的过程,作为一种新的媒介形式,互联网汇聚了大量信息和创新技术,对制造、零售、教育、文化、医疗、农业等多个行业的颠覆与重构是“互联网+”时代力量,具有很多鲜明的特征[6]。这里概况为以下几个方面特征:1)跨界融合。“开放、互动、参与、融合”的互联网思维已对传统产业产生了颠覆性影响,“互联网+”的融入使生产生活的各个领域都变得相互渗透、相互影响、相互利用,促进各行业跨界融合发展。2)创新驱动。“互联网+”赋予产业与信息技术融合发展的真正意义和价值就是创新,它既能放大互联网技术优势,又能在思维、理念和模式上改变现有布局,提升实体经济创新力和生产力。3)整合重构。“互联网+”打破了原有的社会结构、经济结构、地缘结构、文化结构,以开放共赢的理念重构了全新的社会结构和产业结构。4)以人为本。互联网+教育、互联网+医疗、互联网+交通、互联网+农业、互联网+政务等“互联网+”的形式越来越丰富,以人为本推动管理与服务模式创新与大众创业是“互联网+”的重要内容,任何形式的互联网+都是围绕人的个性化需求开展创新服务[7]。

1.3 “互联网+”对博物馆数字科教展览建构的启示

在当前“互联网+”融合发展的信息时代,互联网+教育、互联网+文博正在成为文博场馆提升科教服务、拓展科教职能的重要方式。同时,前“互联网+”背景下,移动学习、微型学习、碎片化学习已然成为学习型社会的一种常态,人们获取知识的方式、方法和途径正在多元化改变,这种新的学习方式正为文博场馆的科普数字展览、科教资源数字开发带来了新的思路和契机[8]。

本文将其启示概括为以下几方面:1)展览方式的改变,以线下场馆展览为基础,构建基于线下的数字化网络在线展览,实现线下与线上相结合的展览新方式。2)展览时空的改变,网络平台的在线展览不受时间和空间的限制,任何人在任何时间任何地点都可以获取展览内容、获得展览知识,突破了线下参观文博场馆的场地和时间限制。3)科教功能的改变,利用数字媒体技术将科普知识制作成视频、动画、交互媒体等内容嵌入到在线展示系统平台,增强科教展览的人机交互和知识传播渠道,拓宽展览的覆盖面和受众人群。

辽宁古生物博物馆在线数字展览的构建恰是利用“互联网+”的时代特点及优势,以开放共享的网络全景平台系统与新媒体技术相融合,开发基于网络的线上展览系统,突破了时间与空间的限制,观众可随时随地借助手机、电脑等媒介终端多角度交互观看展览,增强在线漫游的体验感,满足互联网时代公众使用各种电子终端获取资讯、知识的主动需求。

2 基于“互联网+”的博物馆数字科教展览系统的建构方案

2.1 建构思路

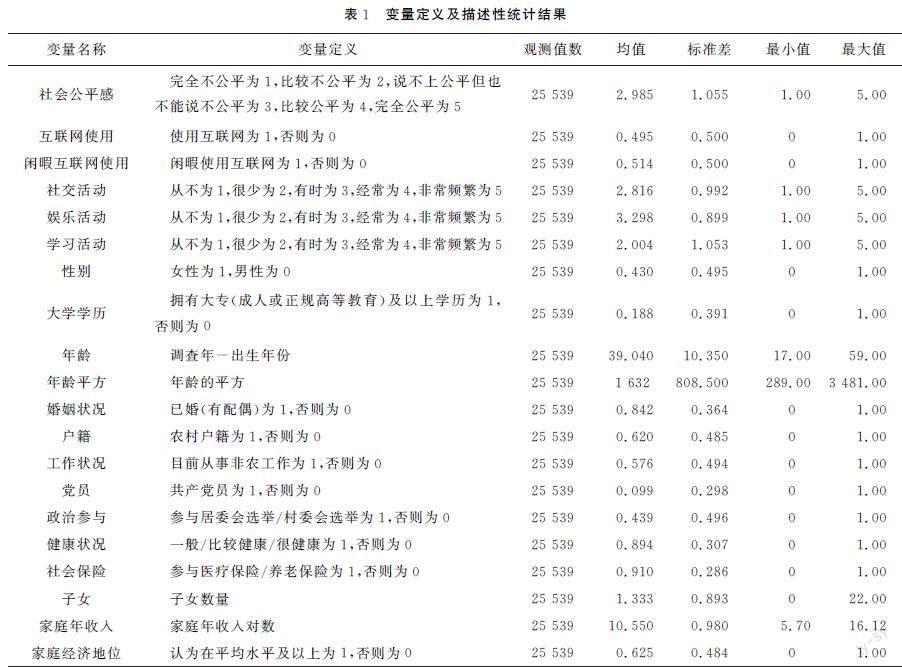

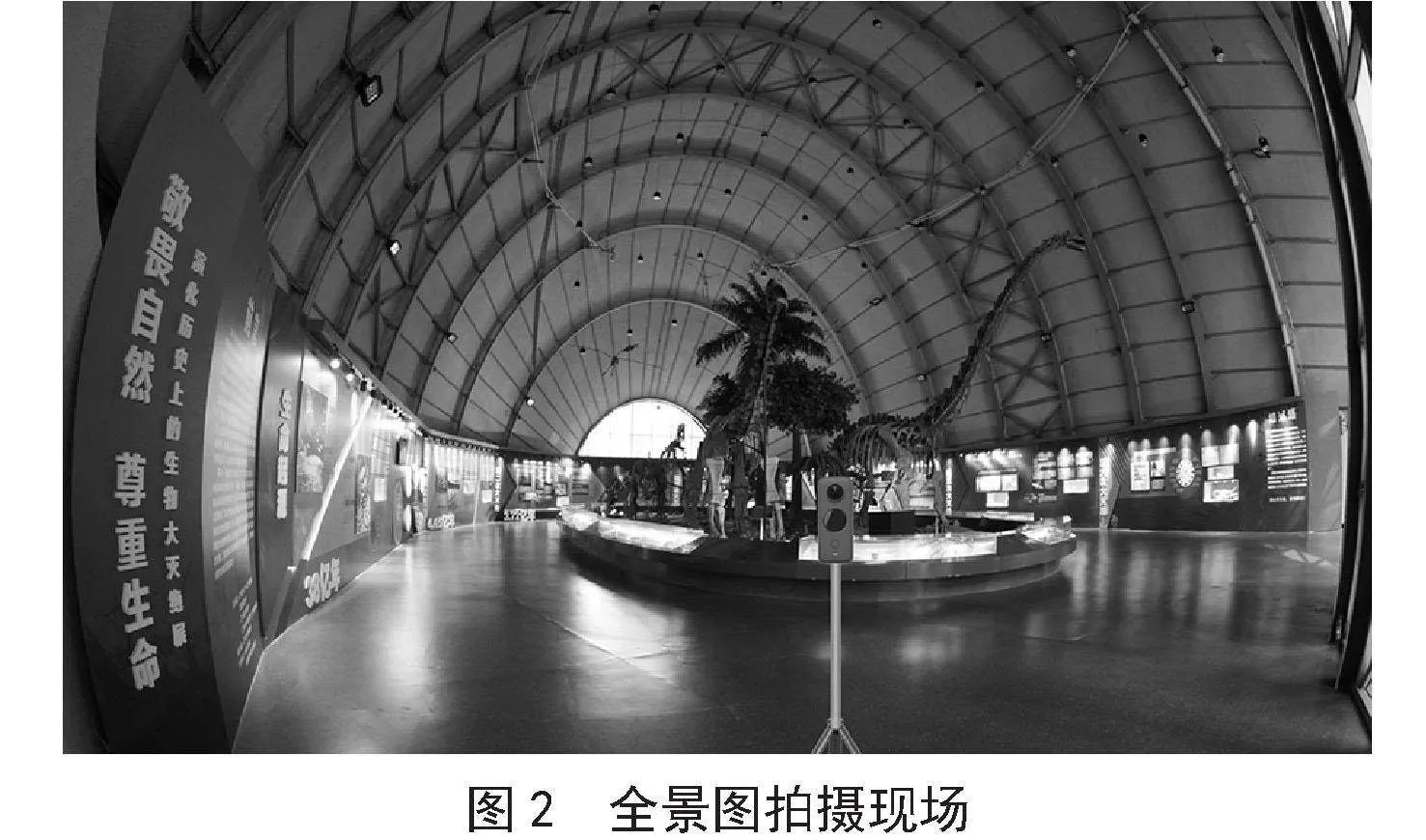

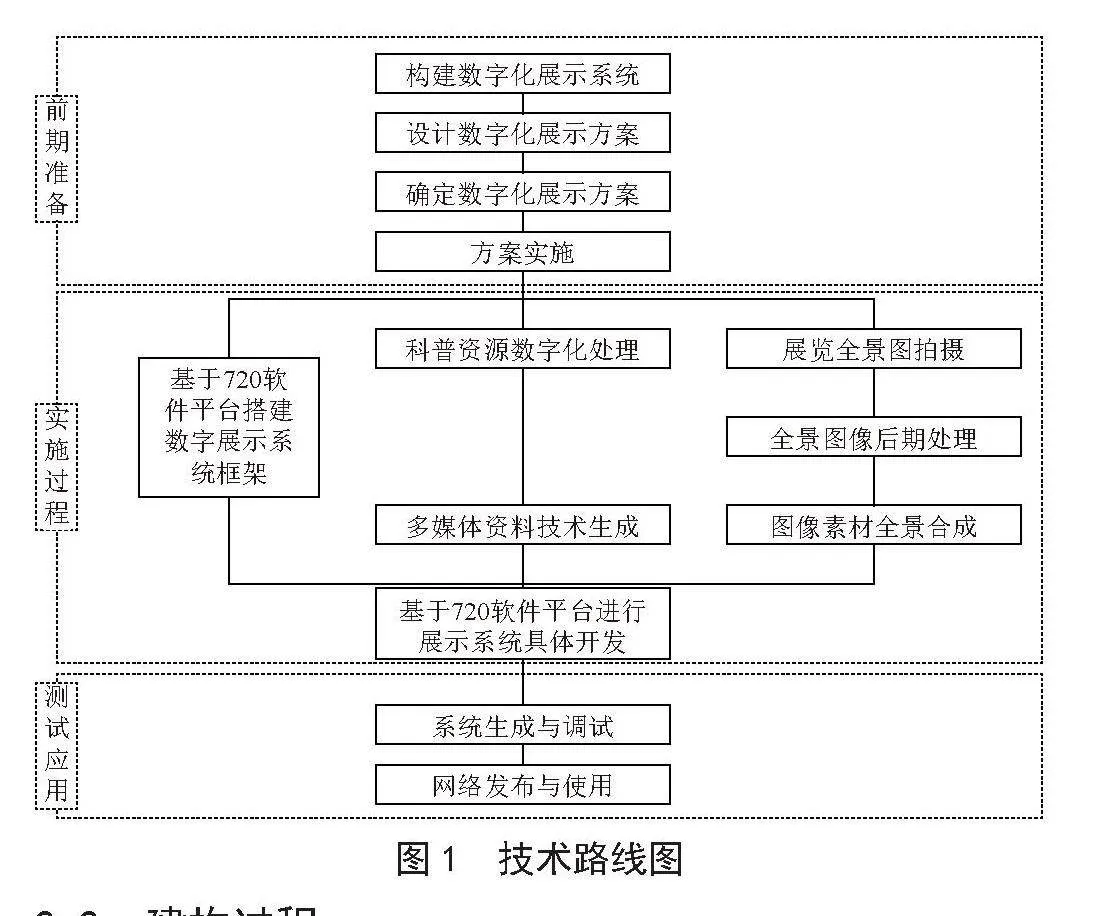

本项目的建构技术路线分为前期准备、实施过程和测试应用三个阶段,首先以设计全景数字展示方案为主,结合博物馆展厅实际情况确定最佳构建方案。其次,对展厅场景进行实地图像拍摄,将采集的图像资料进行电脑后期处理,完成全景图的合成与制作,并利用VR全景技术搭建虚拟展览的软件基础框架,同时收集与整理所需相关资料,并利用多媒体技术进行数字化处理;最后,利用720云图平台进行集图文、动画、影像等数字资料于一体的在线展览系统开发,方案实现技术路线如图1所示。

2.2 建构过程

2.2.1 全景图的拍摄及处理

360°全景图是一种基于计算机图形算法的虚拟现实技术,主要有立方体模式、柱面模式、球面模式三种模式,本项目采用柱面模式[9]。

柱面模式的全景图有多种方法可以实现,其原理是一盘采用单反相机+全景云台的方式,水平拍摄一周即360°,垂直方向180°的多张图像,每张相片以30°到60°为宜,环拍10到6张相片,然后补天和补地各拍一张,相邻相片要有重合部分,后期使用软件拼接就可以得到矩形平面,添加到全景系统可形成柱面场景[10]。

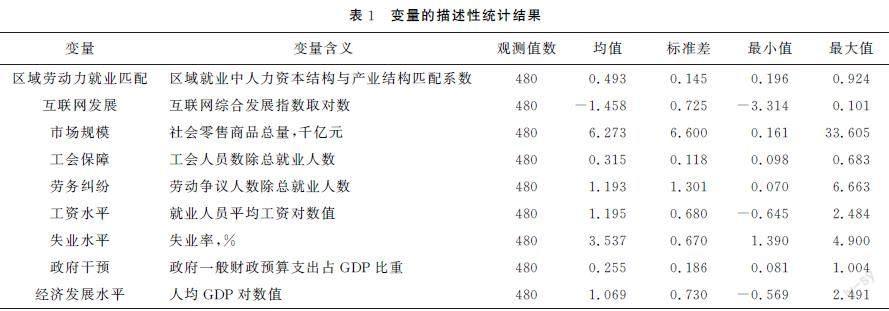

还有一种方法是使用360°全景相机进行拍摄,直接采集全景图像,减少后期合成的难度,目前市场上的全景相机功能和性能够满足使用需要,方便快捷,还有一种方法是使用手机全景APP软件附加全景镜头实现,但手机像素较低一般不应用于数字展览拍摄。本项目采用了影石360全景相机进行现场拍摄,可设定相机定时拍摄,也可使用手机APP远程监视拍摄,现场拍摄效果如图2所示,这里需要注意的是使用全景相机拍摄时支架也会被图像采集,因此后期需要使用PS和全景图软件Kolor Autopano Giga进行修图和校色,这里要注意柱面模式下全景图像的宽高比为2:1,后期处理过程的软件截图如图3所示。在此基础上,根据展览顺序依次进行展览现场的多点采集,采集点位的密集度可结合展示需要而确定,点位密集度高,线上漫游效果越好,本项目依据展览的各个主题进行定点位全景采集。

2.2.2 数字科教展览系统的建构

全景数字科教展览系统的建构以现场采集的点位为基础,沿着展览路线进行顺次设计。首先,登录720云图平台,注册账号后即可开始工程创建(如图4所示),在“场景选择”功能模块,按着展线顺序依次将合成的全景图像添加到场景,构建出虚拟展厅的软件框架,添加实现展览场景的超级链接功能,点击任何场景即可正常跳转并访问。

其次,在平台左侧工具栏中可为场修改视角、添加交互热点(包括音频、视频、图文、超级链接、环物热点等)、导图、特效、过渡效果等功能,依据展览资料,添加相应的讲解、视频、动画等多媒体科教资料,添加功能界面如图5所示,本项目在建构中以实际展览为基础将展示标本和多媒体科教资料按着展厅的布置场景全部嵌入到全景展示系统中,并为用户提供在线语音讲解与导览功能,尽可能的再现实体展厅情形,为公众提供身临其境的线下游览参观体验。

最后,完成全景数字展厅建构后,即可发布数字展厅场景,期间可反复修改和调试,确定无错后发布作品即可,并结合官网、官微平台进行数字科教展示系统的传播与宣传,系统提供了PC端和移动端等多方式在线展览访问入口。PC端访问展览效果如图6所示,手机端访问展览效果如图7所示。

3 系统建构的意义

3.1 构建实体展览与虚拟展览相结合的新形式

辽宁古生物博物馆VR全景数字展览系统的开发与实现,切实地抓住了移动互联时代“互联网+智能终端”发展优势,消除了实体展览的时间、空间、地域限制,将数字媒体技术与互联网技术相融合,延伸博物馆科教展览的时间和空间,扩大展览影响范围,任何人在任何时间任何地点都可以获取展览内容,形成了实体与虚拟相结合的新科教展览形式。

3.2 构建线下展览向数字化转变的新方式

利用VR全景技术可将真实的场景通过网络完全再现在公众眼前,公众可方便快捷地使用电脑、PAD、智能手机等终端多角度交互观看科教展览,增强了在线漫游式的体验感,满足了信息时代人们利用移动终端获取知识的习惯与需求,建立了博物馆科教展览数字化的新模式。

3.3 提升博物馆网络服务与科教功能

案例构建的博物馆VR全景数字展示系统集图文、影像、导览、语音讲解等多功能于一体,集成了展陈解读、知识拓展、动画演示等丰富的多媒体科教展览资源,拓展了博物馆科教展览传播的广度与效度,实现了博物馆网络展示与科教功能的全新提升,体现了科技助力科学文化传播的科教理念。

4 结 论

随着“互联网+”领域的数字媒体技术发展,智慧旅游、智慧参观、智慧科普将成为文博行业一个新的科教展览方式,VR全景技术的全方位信息化呈现特点为解决博物馆展览陈列的信息不对称带来了新的契机。基于互联网+的博物馆科教展览数字化构建是以辽宁古生物博物馆为案例,以数字媒体技术为手段的“互联网+文博”的应用研究,秉承“数字化展示、数字化教育和数字化管理”策略,旨在使用VR全景技术,构建适于移动阅读、移动观看、移动传播的“掌上科普”资源于一体的全景数字展览系统,打破时间与空间的限制,满足观众随时随地借助手机、Pad、电脑等媒介终端获得置身于实体博物馆参观游览的科普教育体验。本项目的数字科教展览系统的开发与实现对博物馆行业开展数字化科教展览建设工作将会带来新的启示和借鉴。

参考文献:

[1] 陈刚.数字博物馆概念、特征及其发展模式探析 [J].中国博物馆,2007(3):88-93.

[2] 中国互联网络信息中心.第53次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2024-03-22).https://www.cnnic.cn/n4/2024/0322/c88-10964.html.

[3] 刘金婷.“互联网+”内涵浅议 [J].中国科技术语,2015(3):61-65.

[4] 国家发改委办公厅.关于做好制定“互联网+”行动计划有关工作的通知[EB/OL].http://www.jushihuichina.com/a/xinwenju-jiao/xingyezixun/2015/0331/258.html.

[5] 范周.重构·颠复文化产业变革中的互联网精神 [M].北京:知识产权出版社,2016:156-157.

[6] 王良莹.“互联网+”视域下信息化的内涵演变与发展研究 [J].安阳工学院学报,2017,16(6):81-83.

[7] 俞沐希.“互联网+”背景下浙江诗路研学品牌设计 [D].杭州:浙江科技大学,2024.

[8] 李龙.论“微型学习”的设计与实施 [J].电化教育研究,2014,35(2):74-83.

[9] 吴宪祥,郭宝龙,王娟.基于相位相关的柱面全景图像自动拼接算法 [J].光学学报,2009,29(7):1824-1829.

[10] 李晓龙,刘立武,刘超锋,等.一种多路全景图像拼接融合算法研究 [J].光电技术应用,2021,36(6):71-76.

作者简介:胡进(1988.04—),男,汉族,辽宁海城人,实验师,硕士,研究方向:博物馆数字化建设与科普教育数字资源开发;刘腾飞(1983.11—),女,汉族,辽宁沈阳人,馆员,博士,研究方向:博物馆学、博物馆科普教育与展陈设计。