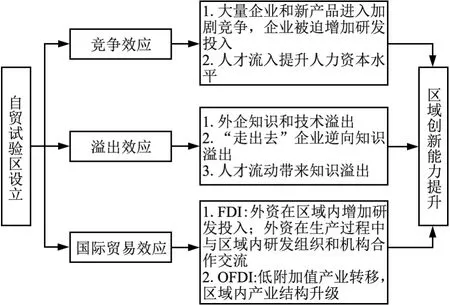

摘要:中国自由贸易试验区(简称“自贸试验区”)建设已成为推动区域经济高质量发展的关键力量,现有研究未充分考虑制度创新因素,导致对自贸试验区的产出弹性估计存在偏差。将制度创新引入内生增长模型,分析其对经济增长的双重驱动机制及溢出效应,利用文本分析构建制度创新指数,考察其对经济高质量发展的影响路径与机制。研究发现,后期建设的自贸试验区资本积累效率更高,符合传统“干中学”模型的特点,但其稳态增长率较低,而跨期替代弹性较大。据此建议加快构建中国自贸试验区制度创新评价体系,提高政府治理与制度创新成果的转化率,加强智能科技、数字技术与平台的引进和应用。

关键词:自贸试验区;高质量发展;制度创新;技术进步;产出弹性;区域经济增长

文献标识码:A文章编号:100228482025(02)013318

一、问题提出

近年来,自由贸易试验区(简称“自贸试验区”)建设推进已成为中国区域经济高质量发展的关键力量,对于构建现代化开放新格局、培育国际化竞争新优势具有深远意义。截至2022年底,全国21个自贸试验区进出口总额达到7.5万亿元,同比增长14.5%,占全国外资的18.5%和进出口额的17.3%①

中国自贸试验区在外商投资、贸易便利化、财税制度、金融外汇等领域不断探索创新,建设成效明显,综合排名位居世界前列,连续两年位列“全球营商环境改善程度最大的经济体”前10名②

目前,中国自贸试验区建设正朝着国际化、现代化、智能化方向加快发展。在此背景下,如何通过自贸试验区建设实现区域经济高质量发展、构建“双循环”新发展格局,已成为全国经济发展进入回暖期后需要关注的重要现实问题。

从发展经济学角度看,自贸试验区拉动区域经济增长的两极在于新技术和新制度。因此,通过构建包含制度创新的经济增长模型,有利于解释在当前快速变化的国际环境下中国宏观经济的运行模式,同时也有利于厘清区域经济持续增长与自贸试验区创新发展的动力来源。从历史经验的角度看,中国经济实现高速发展,创造了世界奇迹,其关键在于渐进式改革和制度创新[1]。自贸试验区作为中国对外开放的“制度高地”,以制度创新为核心,以可复制、可推广的扩大开放经验为基本要求,为中国经济体制改革探索新路径、新模式、新动能[2]。

区分自贸试验区发展过程中技术进步与制度创新的影响,需要厘清自贸试验区制度创新的内涵和特征。具体而言,自贸试验区制度创新可以从三个方面理解。第一,贸易便利化是自贸试验区设立的基本属性。目前,中国签署的自由贸易协定(free"trade"agreement,FTA)中,实现零关税的产品税目已达到90%以上。以中澳FTA为例,协定生效立即为双方带来10.2亿美元的关税减免[3]。第二,行政体制改革是自贸试验区建设的本质要求。例如,中国(上海)自贸试验区自成立以来,全面实行负面清单制度,并不断调整清单内容,从2013年版的190条优化至2021年版的27条,极大地简化了外商投资审批流程,提高了贸易效率[4]。第三,构建差异性的金融外汇体系是自贸试验区建设的新特色。例如,中国(上海)自贸试验区成立后,金融机构大量集聚,人民币跨境使用迅速增长,带动了上海市金融要素市场向国际化、一流化建设稳步推进[5]。

在推进区域经济高质量发展过程中,自贸试验区的制度创新相较于技术进步和传统物质资本,能够发挥更为关键的作用。首先,自贸试验区的体制改革经验有助于推动政府职能的转变,对政府治理机构的创新和区域经济发展效率的提升起到了重要作用[6]。其次,自贸试验区特有的市场准入和负面清单制度有助于构建更加健全的开放型经济体制,提升了贸易竞争的公平性和透明度[7]。最后,自贸试验区强化的金融外汇和财税制度有助于优化城市营商环境,不仅有利于培育新的国际贸易模式、构建人民币跨境使用的金融市场,还激发了内外资企业的市场活力,对促进区域经济高质量发展起到了关键作用[8]。

然而,国内早期研究更多地强调自贸试验区的传统物质资本、劳动力或设备技术的要素贡献,据此分析自贸试验区对区域经济增长的影响,而较少考虑自贸试验区的制度要素;也有研究笼统地将自贸试验区的设立或其产生的增加值视作推动区域经济增长的原因,而对技术进步和制度创新的要素化过程关注不足;还有研究指出,以往对自贸试验区建设推进区域经济增长的路径系数估计存在较大偏误[9]。针对现有研究的不足,本文首先考察了自贸试验区制度创新和技术创新的要素化过程,构建了包含两者的微观基础模型,并与传统生产要素区分开来,将其作为经济发展的关键投入,明确其对经济增长影响的潜在路径;其次,通过现实数据,分析了自贸试验区制度创新对区域经济高质量发展的影响,并通过文本分析方法,构建了自贸试验区制度创新指数,进一步分析了自贸试验区制度创新对经济增长的影响。

本文的研究贡献主要有三点。第一,将自贸试验区的制度创新和技术进步要素化,构建两者的微观基础模型。第二,在理论层面明确自贸试验区制度创新的基本特征,修正自贸试验区对区域经济增长的路径参数和产出弹性,采用理论结合实证的分析框架,解释以往研究中“引入创新因素则高估了自贸试验区的作用,而未考虑创新因素则低估了自贸试验区的作用”的误区;在实证层面,通过构建似不相关回归(SUR)模型,利用现实数据解释了自贸试验区制度创新对经济增长的贡献。第三,基于文本分析,构建并测度自贸试验区制度创新指数,为评估自贸试验区制度建设水平及其潜在社会贡献提供有益参考。

二、理论分析

为探索自贸试验区制度创新与技术进步的要素化过程,并分析其对经济增长影响的路径机制,本文在内生增长理论的框架下[10],构建了包含自贸试验区制度创新和技术进步的理论模型。

(一)制度创新和技术进步的要素化过程

关于自贸试验区创新因素的设定,可以分为两个部分来解释:一是自贸试验区的制度创新(Ft),这种创新通过完善投资、金融、法制等制度途径实现;二是自贸试验区的技术进步(Bt),这种进步通过直接购买生产技术或生产设备、先进科技成果转化等途径实现。从微观设定来看,可以将自贸试验区视为特殊的研发部门。根据Choi[11]的研究,创新突破以泊松流形式产生,其瞬时密度等于研发投入。这里的研发活动并非广义经济体中所有的创新,而是只关注自贸试验区的制度创新与技术进步。

依据上述设定,研发活动与自贸试验区制度创新和技术进步的联合作用有关,用FμtB1-μt

表示,μ为制度创新对技术进步的替代弹性。当FμtB1-tμ为1时,自贸试验区制度创新突破的泊松流的密度为α,假设单次制度创新突破带来的经济增长速率为g,令qt表示自贸试验区制度创新率(制度创新的效率),那么qt满足如下关系:

E(qtq0)="q0[∑∞k=0e-∫t0λ(x)dx(∫t0λ(x)dx)k/k!](1+g)k="q0[∑∞k=0e-α∫t0FμtB1-μtdx.(α∫t0FμtB1-μt)k/k!](1+g)k(1)

其中,λ(x)是非齐次泊松式的泊松流在时间x的瞬时密度,q0是自贸试验区制度创新率的初始值。

自贸试验区制度创新和技术进步的联合作用,除了能够提高自贸试验区制度创新的效率,还能够提升其技术进步的效率。同样的,用FvtB1-vt表示技术进步,v为技术进步对制度创新的替代弹性。当FvtB1-vt为1时,自贸试验区技术进步突破的泊松流的密度为β,假设单次技术突破带来的经济增长速率为h,令zt表示技术进步率(技术进步的效率),那么zt满足如下关系:

E(ztz0)=z0[∑∞k=0e-∫t0ν(x)dx(∫t0ν(x)dx)k/k!](1+h)k=z0[∑∞k=0e-β∫t0FvtB1-vtdx.(β∫t0FvtB1-vt)k/k!](1+h)k"(2)

其中,γ(x)是非齐次泊松式的泊松流在时间x的瞬时密度,z0是自贸试验区技术进步率的初始值。

由于每个自贸试验区的创新建设存在异质性,此时可以使用宏观经济模型求解稳态。具体而言,当g和h趋于0与泊松流密度α和β趋于无穷时的极限状态近似,换言之,式(1)(2)结构

[HJ0.6mm]式在宏观上是稳定的,那么可以将式(1)(2)引入增长模型中。在这种近似稳态下,t期的联合创新率以(1+g)αFμtB1-μt速率增长,那么极限处泊松流密度λ=gα的增长速率为exλFμtB1-μt。

在上述极限下,对式(1)(2)做傅里叶变换,可以将模型看作时期紧密排列的离散时间序列,假定每期间隔为1,且每期投资在期初发生,那么每期资本积累增速为λFμtB1-μt。滞后一期的制度创新率qt+1和技术进步率zt+1表达式为:

qt+1=qt[KG*3]1+λFμtB1-μt+o(λ)[KG*3](3)

zt+1=zt[KG*3]1+γFvtB1-vt+o(γ)[KG*3](4)

其中,o(x)表示极限处误差项。假设资本积累用K表示,则自贸试验区制度创新带来的资本积累为KF,t,技术进步带来的资本积累为KB,t,那么在极限处式(5)成立,即:

qt+1/qt=qt(KF,t+1/KF,t)μ(KB,t+1/KB,t)1-u+o(λ)(5)

若对式(5)迭代,忽略低阶项和误差项,假定期初资本积累KF,0和KB,0为1,可以得到:

qt+1=q0(FμtB1-μt)λ(6)

类似的,可以求得:

zt+1=z0(FvtB1-vt)γ(7)

通过上述微观结构的推导可以发现,当自贸试验区的技术进步和制度创新的要素化过程趋于稳定时,这两种创新要素对区域经济增长的作用都符合“干中学”的特点,即后成立的自贸试验区创新效率更高。从直观上看,在自贸试验区的建设进程中,若能在制度和技术方面取得连贯性,则更有可能实现创新突破。这表现为更为全面的投资、金融、法制体系为技术进步提供了制度保障,同时,更为先进的技术、设备和流程为制度创新提供了物质基础。因此,后成立的自贸试验区更有可能兼顾制度创新和技术创新效率更高的优点,从而更有效地推动区域经济增长。基于以上认识,本文提出以下命题:

命题1:自贸试验区制度创新和技术进步对区域经济增长的作用均呈现规模收益递增趋势,符合“干中学”模型特点。

(二)制度创新和技术进步的溢出效应

前文描述了自贸试验区技术进步和制度创新的要素化过程,是区域经济增长的双重动力来源。根据“干中学”模型特点,自贸试验区的技术进步和制度创新均存在溢出性。假设自贸试验区技术进步和制度创新的联合作用带来的资本积累为G=KεF,tK1-εB,t,引入柯布-道格拉斯生产函数,可表示如下:

Y·t=ztqtGωt∫A0x1-ωidi(8)

其中,Y·表示经济增长,A表示知识生产函数,ω是经济增长来源于创新要素的份额。资本积累Gt=(1-δ)Gt-1+It,其中δ为资本折旧率(制度创新资本折旧率为δF,t,技术进步资本折旧率为δB,t),I表示投资额。进一步的,将自贸试验区创新要素引入知识生产函数,则可以表示为:

A·t=ztqtG1-φtAφtLt(9)

其中,A·表示引入自贸试验区创新要素的知识生产函数,φ是来源于制度创新和技术创新的份额;则式(9)表现的自贸试验区建设与经济增长之间的逻辑关系是:自贸试验区的制度和技术越完备,对应的资本积累越高,同时自贸试验区对先进制度和先进技术的转化率与研发效率也越高。因此,提升其基础设施水平,使制度体系更加完善,能够推动区域经济高质量发展。

为保证经济总量增长的稳态存在,参考Auer等[12]的研究,假定当且仅当社会资本的边际回报固定,且地区自贸试验区的要素投入比例固定,则有表达式:

λ[vγ+(1-ε)α]=(1-α-γ)(1-λμ)(10)

其中,λ和γ分别反映了自贸试验区制度创新和技术进步的溢出水平,二者分别表示创新所引致的资本积累效率弹性,且这些弹性各不相同,因此可以作为每单位资本回报恒定的特定表达式。由此,稳态时两类创新要素的增长速度表达式为:

gq=λg(11)

gz=γh(12)

同时,由式(8)所表现出的规模报酬递增性质,可进一步推算稳态时用制度创新表示的区域经济增长率gY为:

gY=(λ+α)g(13)

假设区域经济增长中来自自贸试验区制度创新的贡献率为w,那么可以将式(13)拓展为:

gY=(λ+α)-(1-w)g/w(14)

式(14)反映了自贸试验区制度创新与区域经济增长可测部分之间的关系,体现了自贸试验区制度创新对区域经济增长的溢出效应。通过式(14)可以看出,与溢出水平λ相关的变量有4个,分别是经济体的增长速度gY、制度创新带来的经济增长速率g、研发效率α、制度创新的贡献率w,以及约束条件式(10)。假设社会收益等于创新收益现值的期望,由式(10)(14)可以推导出由自贸试验区制度创新溢出效应表示的区域经济增长估计方程。

(三)均衡增长路径

本文从供给侧转向整个经济体,分析引入自贸试验区制度创新和技术进步要素后的均衡增长路径。在地区消费部门中,自贸试验区的制度创新和技术进步通常被认为会对区域经济增长产生影响(如前文描述的“干中学”特点),即个体消费的效用越高,其福利水平越高。因此,借鉴严成梁[13]的做法,假设消费偏好的跨期替代弹性σ恒定,将式(8)代入个体消费的效用函数,可表示为:

U=∫+∞0e-ρtu(ct,Gt)dt=∫+∞0e-ρt(c1-σt/1-σ)dt(15)

其中,ρ是主观贴现因子。综上,在整个经济系统中,式(10)是生产函数的均衡条件,式(6)(7)是描述自贸试验区综合创新水平的方程,可以求解出预算约束条件式(16),以及自贸试验区制度创新带来的资本积累、技术进步带来的资本积累与传统物质资本积累呈跨期变化的欧拉方程式(17)~(19)。其中,IF,t、IB,t和It分别表示制度创新的要素投入、技术进步的要素投入和传统物质资本的要素投入。

z0(KvF,tK1-vB,t)γ(KεB,tK1-εF,t)αx1-αi,t=ct+It+IF,t+IB,t(16)

K·F,t=q0(KuF,tK1-uB,t)λ[z0(KvF,tK1-vB,t)γ(KεB,tK1-εF,t)αx1-αi,t-ct-It-IB,t](17)

K·B,t=z0(KvF,tK1-vB,t)γ(KεB,tK1-εF,t)αx1-αi,t-ct-It-IB,t-δBKB,t(18)

K·t=z0(KvF,tK1-vB,t)γ(KεB,tK1-εF,t)αx1-αi,t-ct-It-IB,t-δKt(19)

通过Hamiltonian方程求解出消费效用关于制度创新带来的资本累积(KF,t)、技术进步带来的资本累积(KB,t)与传统物质资本积累(Kt)的跨期变化的微分方程式(20)~(22),以及确保效用函数收敛的横截面条件式(23):

c·t/ct=[z0(KvF,tK1-vB,t)γα(K1-εF,tKεB,t)α-1ε(K1-εF,tKε-1B,t)x1-αi,t-λuK·F,t/KF,t-λ(1-u)K·B,t/KB,t-δ-ρ]/σ

[KH-1](20)

c·t/ct=[q0(KuF,tK1-uB,t)λz0(KvF,tK1-vB,t)γα

(K1-εF,tKεB,t)α-1(1-ε)(K-εF,tKεB,t)[JP2]x1-αi,t-λuK·F,t/KF,t-λ(1-u)

K·B,t/KB,t-ρ]/σ

[KH-3](21)

c·t/ct=[z0(KvF,tK1-vB,t)γ(K1-εF,tKεB,t)α(1-α)x-αi,t-λuK·F,t/KF,t-λ(1-u)K·B,t/KB,t-δ-ρ]/σ(22)

limt→∞KF,t/qte-ρtc-σ=0

[KH-1](23)

在市场出清条件下,在式(17)~(19)中的IF,t、IB,t和It比值恒定,因此可以消去。此外,经济体的增长率(g)、总产出的增长率(gY)和总消费的增长率(gc)是相等的,即g=gY=gc。接下来,由式(17)~(22)可以计算出三种资本积累在稳态路径上的增长率。首先,对式(18)等号两边同时除以KB,t,那么等号左边变为技术进步带来的经济增长速率(gB),在稳态下这一增长率为常数,则等号右边的ct/KB,t也应恒定,因此技术进步带来的经济增长率与总消费的增长率一定相同,即gB=gc。类似地,传统物质资本积累的增长率与总消费的增长率也一定相同,即gK=gc。

进一步地,对式(17)两边同时除以KF,t,那么等号左边变为制度创新带来的经济增长速率(gF),在稳态下这一增长率为常数,但是在等号右侧则与式(17)(18)的分析方式不同。具体来说,由式(14)反映的制度创新与技术进步的溢出效应有差异,经济体对制度创新带来的经济增长速率的弹性为vγ+(1-ε)α,那么推算自贸试验区制度创新带来的资本存量溢出水平λ系数为(KμF,tK1-μB,t)λ。等号右侧的(KF,tμKB,t1-μ)λct/KF,t恒定,则(KμF,tK1-μB,t)λct的增长率等于gF,即:

gc=[(1-λμ)/(1+λ-μλ)]gF(24)

将式(24)和gB=gc代入式(21),在稳态下,式(21)的第一项收敛为常数,表示为q0z0α(1-ε),从而化简得到:

g=gc=[q0z0α(1-ε)-λugF-λ(1-u)gB-ρ]/σ=(1-μλ)[q0z0α(1-ε)-

ρ]/[λ+(1-μλ)"""(25)

最后,为了证明稳态存在,将式(21)第一项的资本积累改写为增长率的形式,如果稳态存在,则该项数值恒定(为简化分析,制度创新和技术进步率的初始水平均为1.00),则方程表示为:

[α(1-ε)+vγ]gF+[(1-v)γ+αε)-1]g≡βg(26)

式(26)化简结果恒为一个常数,则稳态存在。接下来,将式(24)代入式(26),化简过后正是式(10)表示的社会资本回报恒定的约束条件。因此,式(10)是稳态存在条件得证。

综上,式(10)(23)横截面条件满足,且αq0z0gt;ρ,那么以上方程组存在唯一稳态增长路径。修正的经济体增长速度和两类创新要素资本积累的增长速度见式(24)(25),同时式(25)(14)也分别反映了制度创新对区域经济增长的溢出效应,以及制度创新贡献率与对应溢出水平之间的关系。基于以上认识,本文提出以下命题:

命题2:本文推导的自贸试验区建设对区域经济增长路径与传统的“干中学”模型相比,具有较低的稳态增长率和较大的跨期替代弹性。

在以往对区域经济增长路径的研究中,不少学者只考察了自贸试验区技术层面的内容,将技术要素设定为同时包含资本积累和技术进步两种含义,导致自贸试验区技术进步对区域经济增长的影响被高估,超过了传统生产要素的作用。通过对现有文献的梳理不难发现,这些研究主要选取流程设计、硬件设[HJ2.4mm]施或研发费用等变量进行分析,而对制度创新避而不谈,这不仅是因为制度创新难以被量化,还与传统“干中学”模型中研发部门已形成较为完整的研究体系有关。然而,近年来的研究发现,自贸试验区技术进步对经济增长的贡献率并没有预期那么高,而制度创新对自贸试验区发展的重要性则受到越来越多的重视。因此,本文引入了制度创新及其相关的模型设定,使自贸试验区制度创新的概念得以明确区分,自贸试验区建设对区域经济增长路径不再简单聚焦技术层面或资本层面。这也使得本文与传统的“干中学”模型相比均衡增长路径放缓,跨期替代弹性增大,更符合近年来的实证研究结果。

(四)参数校准

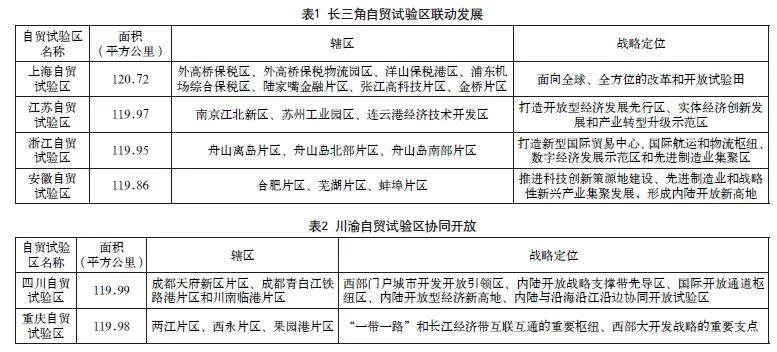

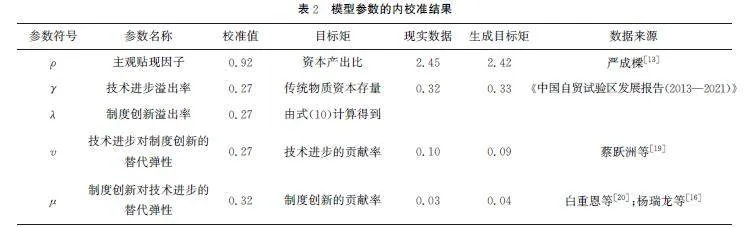

为了使上述推导模型更具经济学意义,本文通过外校准和内校准设定参数。一般而言,模型的外校准需使用既往文献或实际数据计算得到的参数值,而内校准则需要设定目标矩,经过调整生成与现实中的目标矩一致的参数。本文设定的外校准参数见表1。

根据数值模拟的通常取值以及金融文献的惯例,设置消费的跨期替代弹性为2.00,并将技术进步和制度创新率的初始值均设置为1.00"[14],借鉴陈彦斌等[15]的研究,将技术进步的产出弹性和折旧率分别设置为0.35和0.05。目前,关于制度创新的折旧率存在两种不同观点:一种认为制度创新的折旧率为0,另一种则认为制度创新的折旧率与相关政策的迭代速度相关。由于本文主要考虑了制度创新要素化过程,因此采用第二种观点,借鉴杨瑞龙等[16]的政府、地方和微观主体三方博弈模型中的制度创新迭代参数,将自贸试验区制度创新的产出弹性和折旧率分别设定为0.10和0.20。基于外校准参数,对其他参数进行设定。本文设定的内校准参数见表2。

根据参数内校准设定,主观贴现因子反映了经济体收入用于消费、投资或固定成本的比例。前文假定劳动力变化量是恒定的,因此仅考虑自贸试验区用于投资的占比,并选取资本产出比作为内校准的目标矩。参考严成梁[13]的估算结果,设定中国资本产出比为2.45,计算得到内校准结果为0.92。自贸试验区技术进步溢出水平γ,可以用LevinsohnPetrin(LP)算法计算得到,数据来源于《中国自贸试验区发展报告(2013—2021)》。此外,自贸试验区制度创新溢出水平λ,可以根据式(10)计算得到,内校准结果均为0.27。最后,自贸试验区技术进步对制度创新的替代弹性v和制度创新对技术进步的替代弹性μ两个参数,分别以技术进步和制度创新的贡献率作为目标矩。其中,技术进步的资本贡献率参考了蔡跃洲等[19]的研究,制度创新的贡献率参考杨瑞龙等[16]的三方博弈模型迭代参数以及白重恩等[20]的传统资本贡献率加权计算得到,内校准结果分别为0.27和0.32。

(五)数值模拟

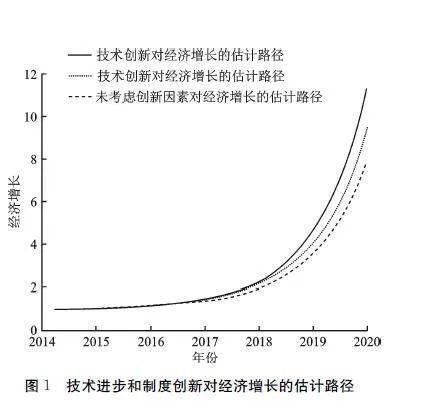

图1技术进步和制度创新对经济增长的估计路径

运用参数校准的设定结果,代入原模型进行数值模拟,通过迭代方法使得推导模型收敛,以此为稳态增长路径,并与实际值进行比较,结果见图1。以往研究通常采用自贸试验区增加值或全要素生产率来分析其对区域经济增长的影响,但这些方法得到的估计结果与实际数值偏差较大。相比之下,本文基于制度创新的经济增长路径分析,在一定程度上修正了估计结果偏差,并解释了传统实证分析中“引入创新因素则高估了自贸试验区的作用,而未考虑创新因素则低估了自贸试验区的作用”的问题。

三、研究设计

(一)GMM模型设定

命题1提出技术创新和制度创新要素对区域经济增长的作用均呈现规模收益递增趋势,为检验其是否成立,本文加入被解释变量的滞后项,构建包含自贸试验区制度创新与区域经济高质量发展的动态面板回归模型。广义矩估计(GMM)模型设定如下:

HEDi,t=α0+α1HEDi,t-1+α2HEDi,t-2+α3Inni,t+X+dis+year+εi,t(27)

其中,下标i表示设立自贸试验区的省份,t表示年份;HEDi,t表示t年i地区经济高质量发展指数,HEDi,t-1和HEDi,t-2分别是其滞后一阶项和滞后二阶项;Inni,t表示t年i地区自贸试验区制度创新指数;X表示地区经济层面的控制变量;dis和year分别表示地区和年份固定效应;εi,t是模型的随机误差项。从模型选择看,本文选择系统GMM方法进行估计,该估计方法可以采取一阶段估计或两阶段估计;相比一阶段估计,两阶段估计方法能更好地解决面板数据的异方差和自相关问题,使得估计结果更为稳健和有效。

(二)变量定义

1.被解释变量:区域经济高质量发展指数

国内早期研究多以区域国内生产总值(GDP)增长率衡量经济高质量发展水平,但此类方法未考虑生态环境、社会保障和居民福祉等因素,对高质量发展内涵的客观体现不足[21]。部分研究通过测算地区的全要素生产率来衡量经济高质量发展水平,然而其计算过程需要设定特定的投入—产出要素指标,计算结果可能存在一定的径向性,即结果可能被高估[22]。本文借鉴杨耀武等[23]构建的中国高质量发展指数及其测度方法,选取经济成果分配、人力资本质量、经济效率与稳定、自然资源与环境、社会保障与发展5个方面的指标,采用变异系数法和熵值法相结合的计算方法,测算样本的信息权和信息熵权,最后综合加权测算区域经济高质量发展指数,较以往研究的可操作性和估计的准确性得到显着提高。

2.核心解释变量:自贸试验区制度创新指数

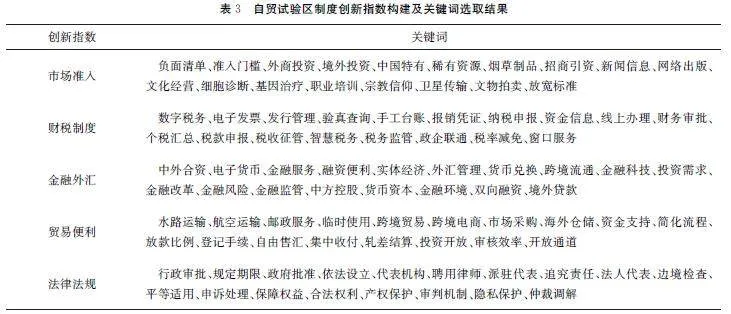

为解决既往研究中关于地区自贸试验区制度创新水平难以衡量的问题,本文采用文本分析的方式获取数据。第一,整理国务院及商务部的相关文件以及各自贸试验区的政策法规和条例(共筛选出350份),将其转换为文本格式,并通过Python提取与制度创新相关的文本内容。第二,对整理好的文本按照制度创新的类型进行分词提取,划分为市场准入、财税制度、金融外汇、贸易便利、法律法规5个维度,初步形成分词词典。第三,从选取的分词前后提取重复率较高的样本,组合形成相关语库。第四,在从既往文献中提取与自贸试验区制度创新相关的语料进行补充、修订、增加和删除,确定最终的关键词词典。第五,基于关键词词典,利用jieba功能模块对全部文本进行分词处理,从上述5个维度统计报告中关键词出现的频次,以反映自贸试验区在制度创新各指标维度的表现水平。在对分项指标赋权过程中,借鉴世界银行在构建营商便利度指数时采用的等权重方法,对各分项指标赋予相同的权重,进而构建中国自贸试验区制度创新指数。本文构建的自贸试验区制度创新指数和选取的关键词见表3。

3.控制变量

为提高研究的精确性,避免与区域经济高质量发展指数产生共线性问题,本文选取控制变量X如下:居民消费指数(CPI),反映一定时期内区域商品价格变动的相对指标,体现区域消费变化趋势;投资效率(PCI),由社会投资增长率与地区GDP增长率之比计算,反映区域资本产出的增量;政府财政支出占地区GDP比重(GEG),以政府财政用于公共管理的支出衡量,反映地区基础经济建设水平;技术交易活跃度(RDP),反映区域科教文化、生产技术升级及研发突破的重要指标,体现区域经济可持续发展的能力;外商直接投资(lnFDI),用外商直接投资额的自然对数衡量,反映地区吸引外国企业或组织的投资情况。

4.其他变量

为探究区分制度创新对区域经济高质量发展的影响,本文在自贸试验区制度创新指数之外还设置了其他变量进行对比,分别是自贸试验区年末增加值的自然对数(lnAdd)和全要素生产率(TFP)。这两个变量均可以通过2013—2021年《中国自由贸易试验区发展研究报告》公开数据和各省份统计年鉴及相关统计报表进行测算。其中,lnAdd根据自贸试验区的一般公共预算收入减税收的净值、固定资产投资总额、进出口总额累加计算得到;TFP则根据自贸试验区的资产总额和就业人员总数,利用LP算法计算得到。

(三)数据来源

本文设定的区域经济高质量发展指数和控制变量根据2013—2022年《中国统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》数据测算得到;与自贸试验区制度创新和技术进步的相关变量则通过文本分析以及2013—2021年《中国自贸试验区发展报告》和世界银行数据库中的数据测算得到。

关于样本的地区选择,本文选用省级面板数据进行分析。一方面,部分地级市设立了多个自贸试验片区,例如成都天府新区片区、成都青白江铁路港片区、川南临港片区(天津、上海等地也有类似划分);另一方面,部分自贸试验片区以港区或经济特区形式建立,与所在城市的经济发展关联性较弱。因此,选用省级面板数据更适合本文的研究。关于样本的时间选择,本文选取2014—2020年的数据,对部分缺失年度的数据采用线性插值法进行填补。为避免离群值对回归结果的影响,本文对样本中前后1%的连续变量进行了缩尾处理。

(四)描述性统计

主要变量的描述性统计结果见表4。表中数据在不同时期存在显着差异,并且取值均分布在合理区间内,说明数据具有良好的可信度。

(五)特征事实分析

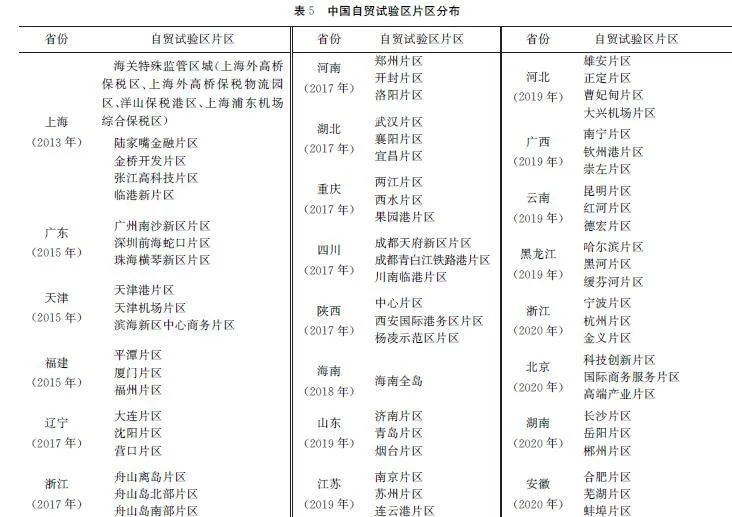

1.自贸试验区设立分布

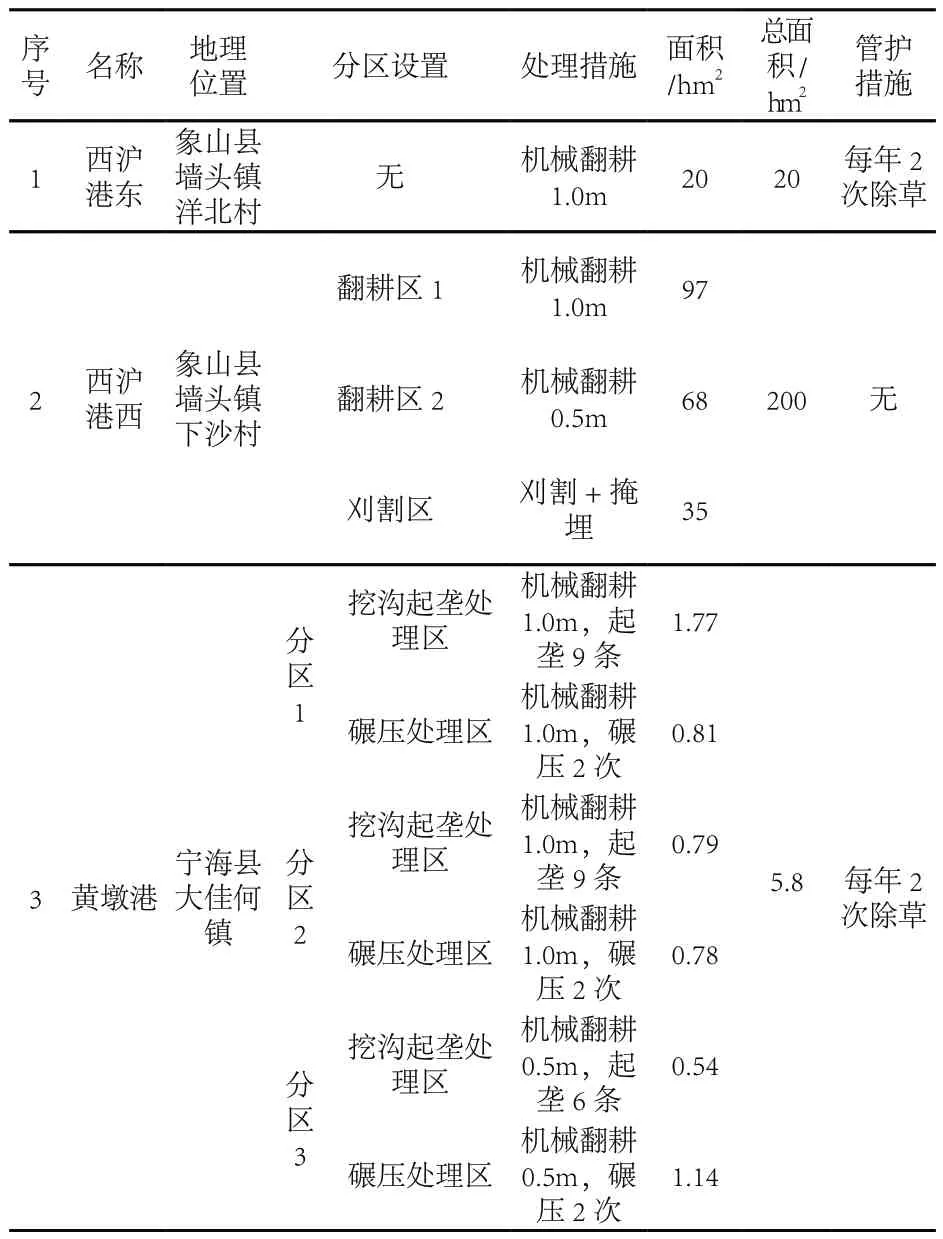

自2013年中国(上海)自贸试验区设立以来,截至2021年底,中国已分6批次设立了21个自贸试验区,中国自贸试验区及其片区分布和设立时间见表5。

从区域覆盖分布来看,沿海地区、内陆地区和沿边地区分别有10个、8个和3个省份设立了自贸试验区。这一布局实现了东部沿海地区全覆盖,并通达内地,延伸至沿边地区。各省份自贸试验区还包含多个片区,目前全国21个自贸试验区共规划设立67个片区,形成了较为全面的对外开放体系,对区域经济高质量发展发挥了重要作用。

2.自贸试验区制度创新与区域经济增长

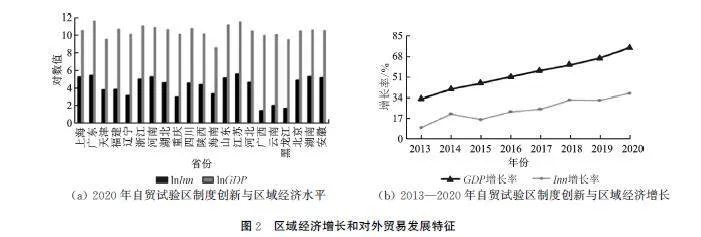

为全面反映中国自贸试验区建设对区域经济增长的推动作用,本文选取自贸试验区的制度创新指数作为衡量其建设水平的事实依据,2013—2020年各省份自贸试验区制度创新水平与区域经济增长的趋势如图2所示。

由图2可见,2020年中国华南、西南地区自贸试验区制度创新指数较低,但2013—2020年的增长率较高,说明这些省份经济基础建设相对薄弱,然而自贸试验区设立以来,不断推进自由贸易体系建设,创新对外开放经济体制,从而推动了华南、西南地区自贸试验区建设的水平不断提升。最具代表性的区域是海南,其提升幅度最为显着,这可能与海南的地缘优势密切相关:一方面,海南作为博鳌亚洲论坛的永久举办地,与东盟国家保持着密切的贸易合作;另一方面,海南加强与东南亚各国的贸易往来,推动了区域经济一体化及“21世纪海上丝绸之路”倡议的顺利实施。此外,由图2(b)可见,各省份自贸试验区的制度创新指数与其GDP呈现出相似的增长趋势,这初步表明自贸试验区制度创新与地区经济增长存在正相关关系。

四、实证分析

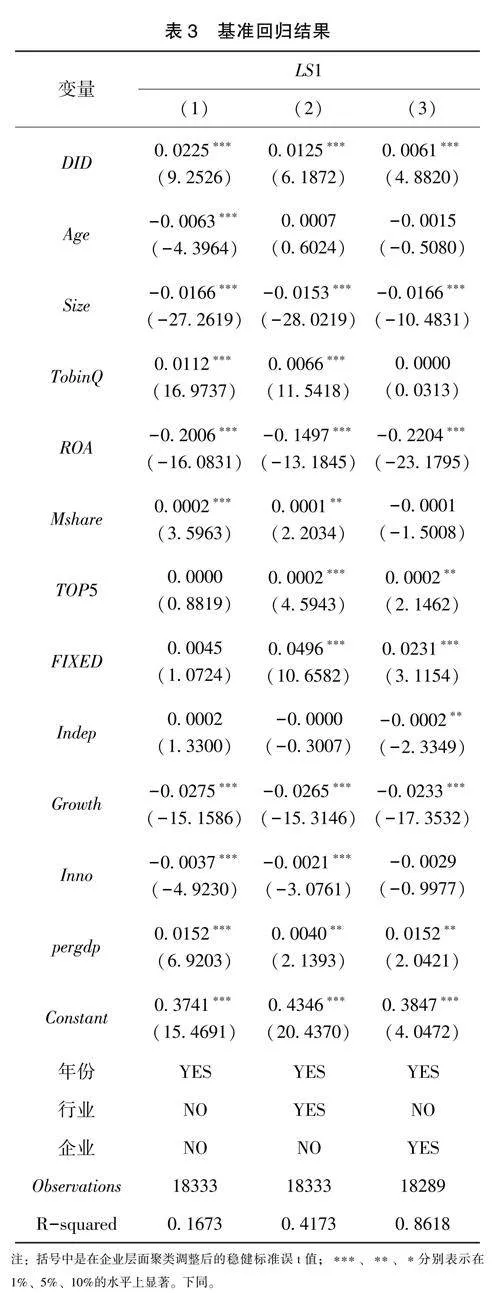

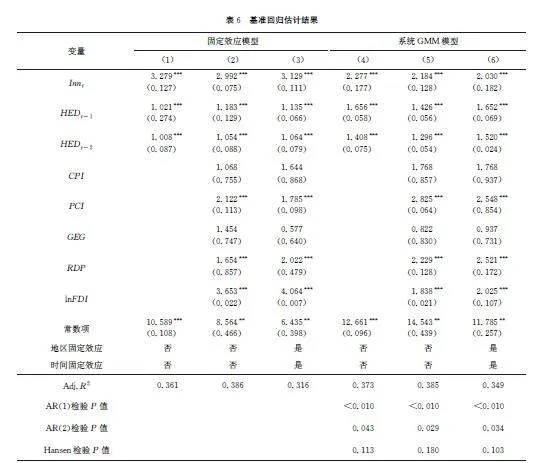

(一)基准回归估计结果

基准模型估计结果见表6。其中,第(1)~(3)列是采用固定效应模型的估计结果,第(4)~(6)列是采用系统GMM模型的估计结果。在系统GMM估计结果方面,Hansen检验和一阶、二阶检验统计量均在0.01水平下显着,说明系统GMM模型设定合理,工具变量不存在过度识别及二阶序列相关问题。本文通过控制固定效应和引入控制变量等方式进行回归,结果显示自贸试验区制度创新指数均在001的水平下与区域经济高质量发展指数呈正相关关系,表明自贸试验区制度创新有利于区域经济高质量发展。HEDt-1的估计系数显着高于HEDt-2的估计系数,表明较晚建设的自贸试验区的资本积累效率更高,后投入的资本能够得到更有效的利用,这一结果符合传统“干中学”模型的特点,从而证明命题1成立。

在控制变量方面,投资效率、技术交易活跃度和外商直接投资与区域经济高质量发展指数在0.01水平下呈现显着正相关关系,由此可以得出三点结论。一是自贸试验制度创新程度不同,投资效率也会有所差异,具体而言,投资效率越高,自贸试验区制度创新对区域经济高质量发展的正向推进作用越强;二是自贸试验区制度创新指数越高,意味着地区的准入门槛越宽松、投资贸易越便利、监管模式越规范,从而促进地区技术交易活跃,推动区域经济高质量发展;三是外商直接投资与地区营商环境直接相关,表明自贸试验区制度创新水平的提高对区域经济增长的赋能作用更为显着。此外,居民消费指数和政府财政支出占比在0.1水平下不显着,说明没有证据表明这些因素对区域经济高质量发展存在影响。

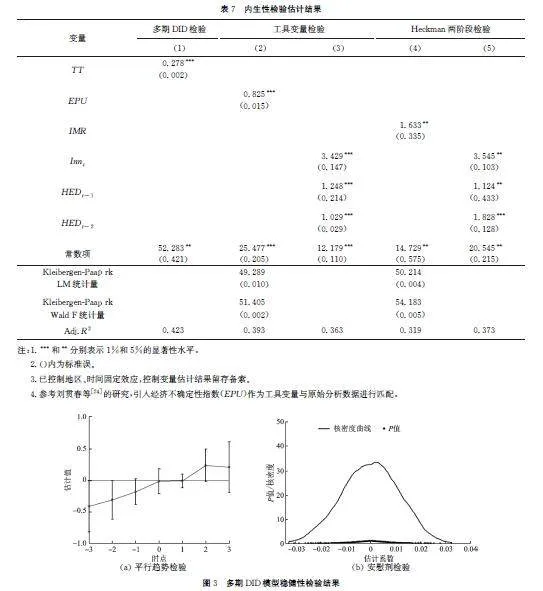

(二)内生性检验

1.多期DID检验

考虑到本文设定的计量模型可能存在内生性问题,故构建多期双重差分(DID)模型,表示为:

HEDit=α0+α1TTit+X+dis+year+εi,t""(28)

其中,TT表示自贸试验区设立时间的政策虚拟变量。

表7第(1)列汇报了各省份自贸试验区设立对区域经济高质量发展影响的估计结果,政策虚拟变量的估计系数为0.278,且在0.01水平下显着。估计结果表明,与未设立自贸试验区的省份相比,设立自贸试验区的省份能够显着提高当地的经济高质量发展水平。这从政策效应角度验证了设立自贸试验区对区域经济高质量发展具有显着的正向推动作用,再次证明命题1成立。

此外,为检验多期DID模型的稳健性,本文采取两种方式进行检验。首先,平行趋势检验。以自贸试验区设立年份作为基准期,选取设立前3期和设立后3期作为政策虚拟变量进行回归估计。检验结果见图3(a),结果显示回归系数的置信区间均包含0且不显着,满足平行趋势检验。其次,安慰剂检验。以原样本中设立自贸试验区的省份作为新的控制组,随机生成与原处理组相同数量的省份作为新的处理组,并以自贸试验区设立年份作为匹配项,对原假设的多期DID方程重复估计400次,计算新的政策虚拟变量估计系数。估计结果见图3(b),400份随机抽样中,检验统计量并不显着,同时多轮估计结果DID的系数多为负值,与表7第(1)列中估计系数差别较大,证明设立自贸试验区对区域经济高质量发展的推动作用较为明显。鉴上,多期DID估计结果显着成立。

2.工具变量检验

考虑到自贸试验区制度创新会受到政策环境影响,本文设定的计量模型可能遗漏了政策不确定性因素,从而产生内生性问题。为此,参考刘贯春等[24]的研究,引入经济不确定性指数(EPU)作为工具变量,并将其与原始分析数据进行匹配,形成新的面板数据重新估计。表7第(2)列汇报了弱工具变量识别检验结果,KleibergenPaap"rk的LM和Wald"F统计量的值均远高于StockYogo弱识别检验在10%水平上的临界值(16.38),说明选取经济不确定性指数作为工具变量具有合理性。由第(3)列结果可见,估计结果与基准回归一致,且在引入了控制变量并控制了地区和时间固定效应后,估计结果依然显着。这表明,在排除了遗漏变量问题后,基准回归式仍然是显着的,从而证明了计量模型不存在内生性问题。

3."Heckman两阶段检验

考虑到本文的数据获取过程可能缺乏随机性,因而产生样本遗漏和变量内生问题,参考李雪松等[25]的做法,在第一阶段引入工具变量(经济不确定性指数),并利用Probit模型计算逆米尔斯比率(IMR),将其作为控制变量代入第二阶段进行重新估计。表7第(4)列报告了采用Heckman模型进行第一阶段估计的结果,结果显示IMR作为工具变量通过了弱工具变量识别检验。第(5)列报告了第二阶段估计结果,结果与基准回归一致,且在引入控制变量并控制地区和时间固定效应后,估计结果依然显着。以上结果表明,在排除了遗漏样本问题后,基准回归仍然显着,证明了计量模型不存在内生性问题。

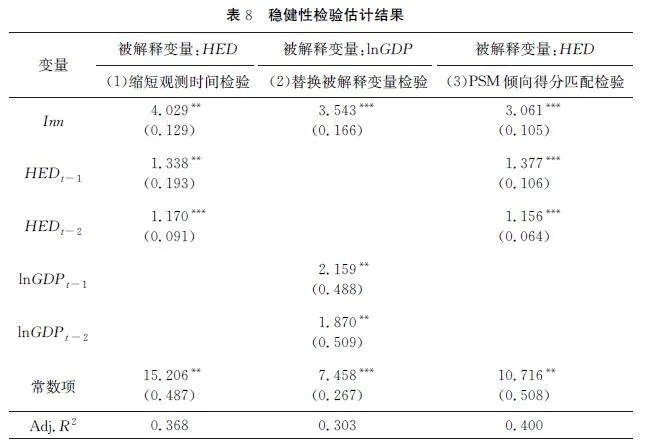

(三)稳健性检验

1.缩短观测时间检验

考虑到2020年全球新型冠状病毒感染疫情的暴发与持续蔓延可能会干扰实证研究结果,本文通过缩短观测时间,选取2013—2019年的数据进行检验。北京、湖南、安徽自贸试验区的设立时间为2020年,由于观测时间缩短,故剔除这三个地区的研究样本。将缩短观测时间的新样本代入式(27)进行重新估计,由表8第(1)列结果可见,估计结果基准回归一致,且在引入了控制变量并控制了地区和时间固定效应的估计结果后仍然显着。这表明,在排除了全球新型冠状病毒感染疫情影响后,估计结果仍然显着,证明该模型是稳健的。

2.替换被解释变量检验

本文设定的区域经济高质量发展指数是通过构建指标体系并利用熵值法-变异系数法综合测算得到的结果,该测算方法的优势是综合性较强,但不足之处在于通过上述测算方法得到的被解释变量与基准回归模型设定的其他变量更容易产生共线性问题。因此,为检验本文的估计结果是否稳健并简化分析,本文选取各省份GDP的自然对数(lnGDP)替换原设定中的区域经济高质量发展指数,并将替换后的样本代入式(27)进行重新估计。由表8第(2)列结果可见,替换被解释变量的估计结果与基准回归一致,且在引入了控制变量并控制了地区和时间固定效应的估计结果后仍然显着。这表明,替换被解释变量后的估计结果仍然显着,证明该模型是稳健的。

3.PSM倾向得分匹配检验

考虑到本文设定的自贸试验区制度创新指数与其设立时间有关,不少省份的自贸试验区制度创新指数在其未设立之前均为0,此做法可能会存在研究样本自选择问题,估计结果也可能不够准确。因此,参考李青原等[26]的研究,利用倾向得分匹配(PSM)方法,针对自贸试验区制度创新生成虚拟变量,原样本中自贸试验区制度创新指数在1及以上的赋值1,否则赋值0。根据基准回归,利用全部样本的特征变量(控制变量)对其进行重新估计,计算倾向得分值。由表8第(3)列结果可见,估计结果与基准回归一致,且在引入了控制变量并控制了地区固定效应和时间固定效应的估计结果后仍然显着。这表明,在排除了样本自选择问题后,式(27)仍是显着的,从而证明该模型是稳健的。

五、进一步分析

(一)异质性分析

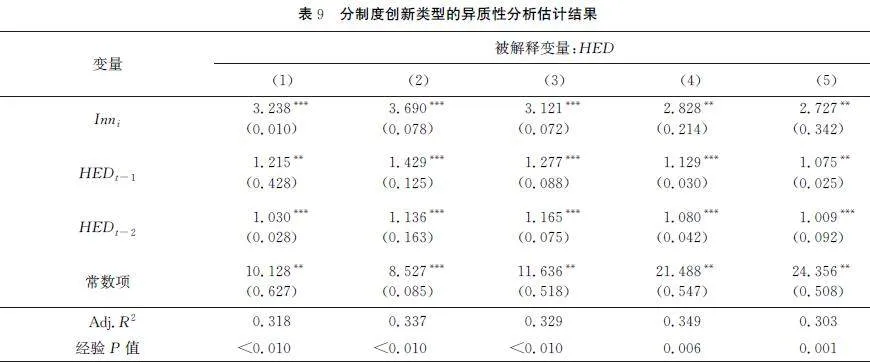

1.区分制度创新类型

为进一步分析自贸试验区不同制度创新类型对区域经济高质量发展的影响,本文根据文本分析中的关键词分组设定,将全体研究样本按照制度创新类型分组,分为“市场准入”(Inn1)、“财税制度”(Inn2)、“金融外汇”(Inn3)、“贸易便利”(Inn4)、“法律法规”(Inn5)等5个组别。现将分组后的新样本依次代入式(27)再次进行回归,结果如表9所示。

由表9第(1)~(5)列结果可知,估计结果无显着的组间差异,估计系数基本与基准回归一致,并且在引入了控制变量、地区固定效应和时间固定效应后仍然能够在0.01水平下显着,命题1再次得到验证。具体而言,“财税制度”创新对于区域经济高质量发展的推动作用最为明显,估计系数为3690。梳理数据结构进一步分析发现,自贸试验区主要是通过推行数字化办公和多元化税收政策以优化财税制度的,而这种优化效应不仅作用于自贸试验区内部,还有着积极的外部效应,对推动区域经济高质量发展具有重要的政策启示和实践指导意义。与此同时,近年来的数字化浪潮为自贸试验区财税制度的改良和创新提供了新模式、新路径和新动能,加快了新制度在省域范围内的形成和应用,为推动一体化经济发展提供了可复制、可推广的制度经验,从而加快了区域经济迈向高质量发展之路。

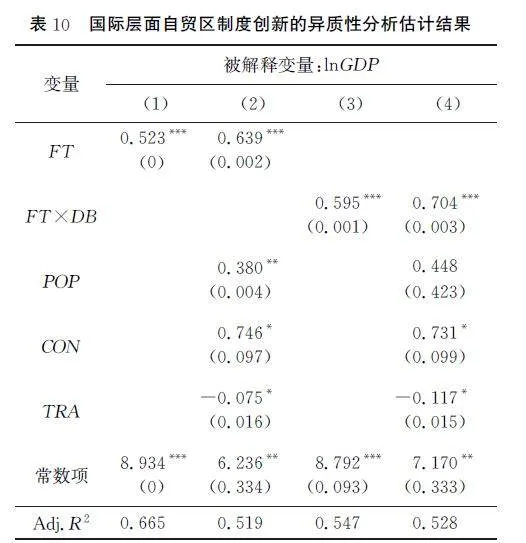

2.国际层面自贸区制度创新

进一步地,将研究视角延伸到国际层面,探究世界其他经济体自由贸易区制度创新对一国经济增长的影响是否具有普遍性。对此,参考Hossain[27]的做法,将营商环境水平视为国家自贸区制度创新,并以此引入基准回归模型作为调节变量,可表示为:

lnGDPit=α0+α1FTit×DB+C+dis+year+εi,t"(29)

其中,i表示设立自贸区的国家,t表示年份;lnGDP表示国家GDP的自然对数;FT表示国家设立自由贸易区的政策虚拟变量

本文按照各大洲设立自由贸易区的国家划分,选取加拿大自贸区、美国自贸区和中国自贸区等18个自贸区作为研究样本。选取样本的时间跨度为2010—2020年,数据来源于2010—2020年世界银行发布的《营商环境报告》。;DB是引入的营商环境指数作为调节变量;C是控制变量的合集,包括国家人口密度(POP)、居民最终消费率(CON)、进出口贸易逆差(TRA)。

3.已控制地区、时间固定效应。

国家设立自贸区对本国经济增长的作用机制估计结果见表10。第(1)列是未引入调节变量和控制变量的估计结果;第(2)列是引入控制变量但未引入调节变量的估计结果;第(3)列是未引入调节变量且未引入控制变量的模型估计结果;第(4)列是同时引入调节变量和控制变量的模型估计结果,政策虚拟变量的估计系数为0.704。上述四个模型均固定了地区和时间效应,且估计系数均在0.01水平下显着。这表明在国际层面,国家设立自贸区对于本国经济增长具有推动作用的结论同样成立,制度创新的调节作用能够显着促进这一影响机制。

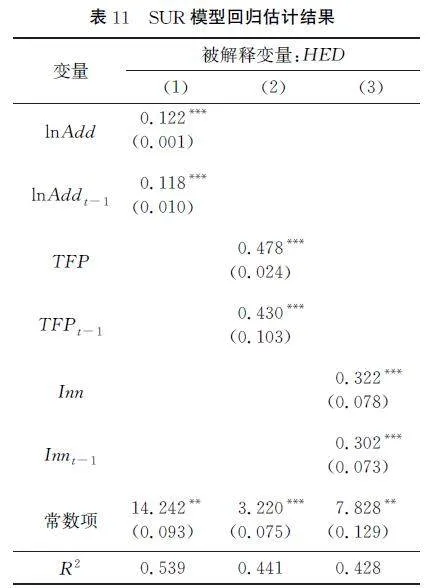

(二)路径机制检验

对自贸试验区建设推进区域经济高质量发展路径机制的研究,由于测量过程的量纲不同,解释变量之间不能够直接进行比较,针对这一问题,本文采用SUR模型进行分析。该研究方法的原理是:若组内方程不具备相关性,但每组方程的随机干扰项能够联立,那么组间方程就存在一定的相关性。本文侧重于探究自贸试验区的年末增加值、全要素生产率和制度创新指数对区域经济高质量发展的影响,尽管这三个解释变量表面上相互独立,但通过构建SUR模型并引入相关性的随机误差项,可以实现这三组方程的可比性,进而让自贸试验区的制度创新指数与其他两项因素区分。具体模型表示为:

HEDit="α0+α1lnAddit+∑αmXit+εit(30)

HEDit="β0+β1TFPit+∑βmXit+εit"""(31)

HEDit="ρ0+ρ1Innit+∑ρmXit+εit""(32)

在式(30)~(32)中,变量的下标i表示省份,t表示年份。式(30)~(32)联立,则可将其看成是[WTHX]Y[WTBX]=αN+ε的矩阵,[WTHX]Y[WTBX]表示模型中的被解释变量的合集,N表示解释变量的合集,ε是控制变量与随机干扰项联立的合集,那么此时干扰项条件均值E(εN1,"N2,"N3)=0,其方差D(εε′N1,"N2,"N3)="[WTHX]Ω[WTBX],表明随机扰动项无相关性,联立方程具有同方差性,因此则有:

[WTHX]Ω[WTBX]=[KG*3]σ11[WTHX]I[WTBX]T[KG*3]σ21[WTHX]I[WTBX]T[KG*3]σ31[WTHX]I[WTBX]Tσ12[WTHX]I[WTBX]Tσ22[WTHX]I[WTBX]Tσ32[WTHX]I[WTBX]Tσ13[WTHX]I[WTBX]Tσ23[WTHX]I[WTBX]Tσ33[WTHX]I[WTBX]T"(33)

式(33)是联立方程组,其中T表示观测数量,[WTHX]I[WTBX]T表示T阶单位矩阵,由此可将自贸试验区的年末增加值、全要素生产率和制度创新指数转化为可比较项。

表11第(1)~(3)列分别汇报了三种关于自贸试验区建设对区域经济高质量发展的估计结果。从路径作用关系看,这三条路径可依次对应传统物质资本的经济增长路径、包含技术进步的经济增长路径和区分制度创新的经济增长路径,解释变量的回归系数分别为1.217、9.175和3.218,滞后一期解释变量的回归系数分别为1.183、8.295和3.021,且均在0.01水平下显着,这表明这三个变量均满足规模报酬递增规律,符合“干中学”模型特点,命题1再次得到验证。从增长关系来看,回归系数由大到小的排序为自贸试验区的全要素生产率、制度创新指数和年末增加值,再次验证命题2显着成立。同时,通过实证分析得到的回归系数与本文理论分析部分中参数校准的估计结果一致,即制度创新的贡献率为0.32,技术进步的贡献率为0.27,从而证明了自贸试验区制度创新和技术进步对于推动区域经济发展都有着重要作用,而制度创新的作用更为显着。

一方面,按照经济学惯例,既往文献通常选用全要素生产率(TFP)作为研究经济增长的测量指标,其对经济增长的贡献率一般在0.2~0.5的区间内,如鲁晓东等[28]测算的工业TFP贡献率均值为0.37,杨汝岱[29]测算的制造业TFP贡献率均值为0.36。然而本文考虑自贸试验区技术进步的贡献率为0.478,与常见的TFP贡献率相比,自贸试验区建设对区域经济增长的贡献作用可能被高估。另一方面,也有研究选取自贸试验区的设立时间作为政策虚拟变量,而未将自贸试验区的创新过程要素化,研究估算自贸试验区建设对区域经济增长的贡献率偏低[30],此类研究可能低估了自贸试验区对经济增长的贡献作用。

六、结论与启示

制度创新是自贸试验区的鲜明特色,已成为推动中国区域经济高质量发展的核心动力。建设一批高标准、高质量的自贸试验区也成为中国构建现代化开放型经济体系、推进区域经济高质量发展的关键力量。本文的主要结论有四点。一是自贸试验区建设显着推动了区域经济高质量发展。制度创新和技术进步对经济增长的贡献率分别为0.32和0.27,表明二者均是区域经济高质量发展的驱动力,且制度创新的推动作用更为显着。二是本文的“理论—实证”模型均与传统的“干中学”模型有着相似特征。自贸试验区制度创新和技术进步对区域经济增长的作用均呈现规模收益递增趋势,即靠后建设的自贸试验区的资本积累效率更高,后投入的资本将能够得到更加有效的利用。三是相较于传统“干中学”模型,本文推导的理论模型具有稳态增长率较低和跨期替代弹性较大的特点。这表明在稳态下的经济增长率比只考虑传统物质资本有所放缓,制度创新的替代弹性增大,数值模拟的估算结果与现实数据更为接近。四是自贸试验区的“财税制度”创新对区域经济高质量发展的推进作用最为明显。同时,近年来兴起的数字化浪潮为自贸试验区“财税制度”的改良和创新提供了新模式、新路径和新动能,加快了新制度在省域范围内的形成和应用,为推动一体化经济发展可提供可复制、可推广的制度经验。上述结论对推动中国自贸试验区建设、加快推进区域经济高质量发展有以下启示:

第一,适应中国经济高质量发展需要,对标国际一流自贸区发展经验,加快构建中国式现代化自贸试验区制度创新评价体系。目前,中国自贸试验区已设立专门的统计部门,但对于制度创新要素化过程中的资本积累与使用的关注存在不足。因此,中国自贸试验区应加快与国际贸易投资通行规则进行衔接,以构建中国本土化的自由贸易评价体系为目标,积极采纳世界银行、世界经济论坛等国际机构制定的自由贸易评价框架中的内容,制定科学、严谨的指标体系。在此基础上,对各自贸试验区在行政、财税、金融、贸易便利、法律等要素进行评价,根据评价内容的权重估算自贸试验区及自贸试验片区的制度创新总体水平,并在省级或国家层面进行汇总,形成完整的基于自贸试验区制度创新的宏观经济增长预测体系,进而开展统计实践和相应的研究工作。

第二,充分发挥自贸试验区的制度优势,提高地区政府治理与自贸试验区制度创新成果的转化率。对标世界发达经济体,中国营商环境指数仍有差距,这表明自贸试验区的制度优势对于中国营商环境的推动作用尚未得到充分发挥。对此,中国各级政府应采取以下措施:一是积极借鉴自贸试验区的发展经验,围绕贸易便利、行政高效、准入宽松等目标,出台一系列优化营商环境的规则和政策,筑牢营商环境优化的制度基础;二是找准发力点,在商事制度改革、持续优化政府服务、完善信用监管体系等方面协同推进,切实减轻市场主体负担,降低交易成本,激发市场活力,推进公平竞争。

第三,以数字经济和实体经济深度融合为导向,加强自贸试验区对于智能科技、数字技术及平台的引进和应用。自贸试验区以制度创新为核心推动区域经济高质量发展,但技术进步的协同推进作用同样不能忽视。为此,各自贸试验区需着力做好以下几项工作:一是努力打造“模式国际化、运行市场化、管理现代化”的新型数字平台,加快关键共性技术研发,积极开展产学研合作、产品信息发布及发明成果交流活动;二是高度重视归纳整理,形成文件清单,加快实现存量文件全入库、增量文件限期入库,形成统一的政策文件数据库,并采用文本挖掘、机器学习等技术,进一步提升自贸试验区制度创新的质量和效率;三是积极运用数字技术打造智能平台,简化行政审批与市场监管流程,实现集约式、一站化的高效管理模式,加快推进自贸试验区相关政策和创新制度的落地落实。

参考文献:

[1]杨汝岱.制度与发展:中国的实践[J].管理世界,2008(7):151159.

[2]王智新,邢双美,韩承斌.由贸易试验区与跨境电商发展:来自准自然实验的证据[J].世界经济研究,2023(2):1933.

[3]李燕云.自由贸易协定的出口效应和福利效应研究[D].北京:中央财经大学,2022.

[4]张军扩,侯永志,刘培林,等.高质量发展的目标要求和战略路径[J].管理世界,2019(7):17.

[5]赵瑞娟.“一带一路”倡议下中国—东盟金融中心建设研究[D].南宁:广西大学,2022.

[6]沈悦,王宝龙,赵欣悦.自贸区金融创新对跨境人民币结算影响研究[J].当代经济科学,2023(2):2843.

[7]裴长洪,杨志远,刘洪愧.负面清单管理模式对服务业全球价值链影响的分析[J].财贸经济,2014(12):516.

[8]程翔,杨宜,张峰.中国自贸区金融改革与创新的实践研究:基于四大自贸区的金融创新案例[J].经济体制改革,2019(3):1217.

[9]戴翔,曾令涵,徐海峰.自贸试验区推动出口稳增长和优化升级了吗:基于制度创新作用的量化评估[J].国际经贸探索,2023(7):2134.

[10]ROMER"P"M."Endogenous"technological"change[J]."Journal"of"Political"Economy,"1990,"98(5):71102.

[11]CHOI"J"P."Dynamic"Ramp;D"competition"under"“hazard"rate”"uncertainty[J]."RAND"Journal"of"Economics,1991,"22(4):596610.

[12]AUER"R"A,"DEGEN"K,"FISCHER"A"M."Lowwage"import"competition,"inflationary"pressure,"and"industry"dynamics"in"Europe[J]."European"Economic"Review,"2013(5):141166.

[13]严成梁.社会资本、创新与长期经济增长[J].经济研究,2012(11):4860.

[14]ROMER"P"M."Two"strategies"for"economic"development:"using"ideas"and"producing"ideas[J]."Strategic"Management"of"Intellectual"Capital,"1998,"6(1):211238.

[15]陈彦斌,唐诗磊,李杜.货币供应量能预测中国通货膨胀吗?[J].经济理论与经济管理,2009(2):2228.

[16]杨瑞龙,杨其静.阶梯式的渐进制度变迁模型:再论地方政府在我国制度变迁中的作用[J].经济研究,2000(3):2431.

[17]渠慎宁,贺俊,吕铁.经济增长、结构调整与战略性新兴产业发展:基于多国的经济周期核算分析[J].经济管理,2014(1):2232.

[18]JONES"C"I,"TONETTI"C."Nonrivalry"and"the"economics"of"data[R]."National"Bureau"of"Economic"Research"Working"Papers,"2019.

[19]蔡跃洲,付一夫.全要素生产率增长中的技术效应与结构效应:基于中国宏观和产业数据的测算及分解[J].经济研究,2017(1):7288.

[20]白重恩,张琼.中国的资本回报率及其影响因素分析[J].世界经济,2014(10):330.

[21]金碚.关于“高质量发展”的经济学研究[J].中国工业经济,2018(4):518.

[22]张江雪,蔡宁,毛建素,等.自主创新、技术引进与中国工业绿色增长:基于行业异质性的实证研究[J].科学学研究,2015(2):185194.

[23]杨耀武,张平.中国经济高质量发展的逻辑、测度与治理[J].经济研究,2021(1):2642.

[24]刘贯春,段玉柱,刘媛媛.经济政策不确定性、资产可逆性与固定资产投资[J].经济研究,2019(8):5370.

[25]李雪松,党琳,赵宸宇.数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J].中国工业经济,2022(10):4361.

[26]李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励:来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020(9):192208.

[27]HOSSAIN"M"S."Foreign"direct"investment,"economic"freedom"and"economic"growth:"evidence"from"developing"countries[J]."International"Journal"of"Economics"&"Finance,"2016,"8(11):"200214.

[28]鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012(2):541558.

[29]杨汝岱.中国制造业企业全要素生产率研究[J].经济研究,2015(2):6174.

[30]龚征旗,王昱.中国自贸试验区的成立对区域经济增长的影响研究:基于双重差分模型[J].商业经济,2023(3):138140.

编辑:张静,高原