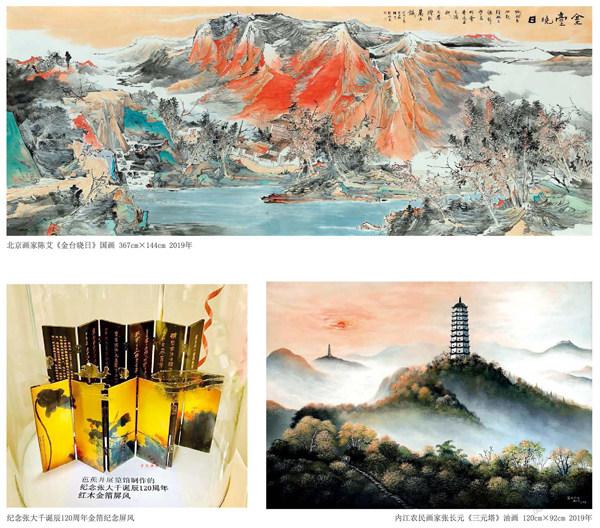

他立足中国传统文艺之精粹,古为今用,又遍访名山,汲海内外名画、名家之所长,“超以象外,得其环中”,不断突破中国传统绘画的范畴和表述,实现了中国传统绘画向现代绘画的稳步迈进,并最终实现了西方现代艺术与中国传统艺术在破墨泼彩绘画新语境下的交流和对话。

2023年是张大千先生逝世40周年。本文旨在追寻张大千艺术生涯之足迹,传承张大千弘扬中国文化之笃定,探索张大千开创破墨泼彩之精神魅力。张大千先生一生漂泊,仍毕生追求中国艺术的继承、传播和创新,垂范久远。

论及张大千在中国美术史上的地位,常引用“五百年来第一人”。然而,张大千不仅是中国传统艺术集大成者,是中国的大千,他还是“西方公认的中国画家的翘楚”,是世界的大千。他立足中国传统文艺之精粹,古为今用,又遍访名山,汲海内外名画、名家之所长,“超以象外,得其环中”,不断突破中国传统绘画的范畴和表述,实现了中国传统绘画向现代绘画的稳步迈进,并最终实现了西方现代艺术与中国传统艺术在破墨泼彩绘画新语境下的交流和对话。本文将梳理张大千的艺术生涯与西方艺术的交汇点,从而传承张大千弘扬中国文化之笃定信念,探索张大千开创破墨泼彩之精神魅力。

一、日本之行

1917年,张大千与二哥张善子赴日游学。在日本游学的两年里,张大千不仅接触了大量的染料,同时接触了日本美术。在此之后,张大千多次飞到日本,订购画具,收藏古画,并与日本文艺界交往甚深。在日本,他曾在友人牵线下拜访画僧。而那些清雅淡逸、信笔遣兴的日本南画便成为中国明清文人画的海外镜像。张大千一直坚守“思古人之技、之艺、之心” ,做一个充满强烈人文气质的中国画画家的初心,即使身处“五四”之后的新旧文化冲突之中。

与此同时,张大千也并不排斥与中国北宗院体画写实风格相得益彰的日本画。张大千曾购得浮世绘20余件回国,可见浮世绘华丽端庄、精工细作的风格引起了他极大的兴趣。这也默契地回应了张大千,起于二十世纪三十年代中后期,集中于二十世纪四十年代中后期,对北宗名家的临仿。

1945年以后,日本出现了重彩形式的现代日本画,其使用颜料达数百种,而在同时代,中国画的颜料只有十余种。这种数量上巨大的反差无疑会使对色彩极其敏锐的张大千不满足于自己早期绘画精于笔墨,限于色彩的格局。事实上,中国画传统颜料并非仅限于十余种植物颜料,在唐代色彩绚丽的矿物质颜料的使用就达到了鼎盛时期。仅在唐代张彦远《历代名画记》中就记载当时颜料品种有72种,实则,这些颜料并未失传,主要保存在壁画和民间画工那里。而数以千计的敦煌壁画由于地处边陲,气候干燥,得以侥幸保留到现代。对中国壁画使用的传统颜料的考察也就顺理成章地成为张大千敦煌之行的重要收获之一。

二、敦煌之行

1941年,张大千携门人、家眷远赴大漠敦煌,面壁两年零七个月,临摹敦煌壁画270余幅。为了还原残破驳落的敦煌壁画原貌,他不惜重金购买异域颜料,雇佣当地僧人制作1:1的画布。

敦煌壁画对张大千艺术理论与实践的影响是深远的、宏大的。张大千在1943年整理成文的《莫高窟记》中提出凡画佛像要紧的是“超物观念”,即要使国人产生崇敬思想而起信,就要合于中国人的视听的写法。敦煌壁画正是用超现实手法,以超脱的意境来表现中国人身得度者。1950年,张大千在赴印度办展期间,考察了同为佛教艺术遗址的阿旃陀石窟。

在敦煌期间,张大千所用的每种颜料都以数十斤来计,以至于他后来说到:“我最近已能把石青当作水墨那样运用自如,而且得心应手。”敦煌壁画绚丽的色彩不断呈现在张大千的画中,成为张大千绘画作品的重要表现符号之一。此次敦煌之行对矿物颜料的考察也为他青绿泼彩艺术的诞生埋下因缘。

其次,张大千听从叶恭绰等人建议,欲重整中国人像画于既倒,敢为天下先,取道敦煌,大力临摹学习色彩缤纷的历代画像,突破古法,形成了独树一派的人像画。其中,对人物肢体婀娜多姿的刻画又常被张大千津津乐道:“你叫我画一双盛唐的手,我决不会拿北魏或宋初的手相来充数,两年多的功夫没有白费哟!”

说到人像画,不难想到脱胎于唐宋色彩及图案风格的,在十八世纪日本盛行的浮世绘人物画。我们可以通过赏析“大首绘”创始人喜多川歌麿的美人画和张大千的仕女画,体验两种东方造型美给人的不同享受及艺术共鸣。前者的画中美人半身像,头像占据画面绝大部分,线条精准,色块单纯,技法上以“锦绘”“空押”为主,重在表现女性的表情与性格。而后者的仕女画,以《仕女拥衾图》《午息图》为例,突破了中国传统人物画的全身像构图,其线条“动中见静”,如“曹衣出水”,色彩和装饰“闹中有定”,在技法上,保留了唐画的勾染方法,即起首一道描,到全部画好了,最后一道描,多次勾勒、多层上色。而唐代壁画中矿物颜料的使用和图案花纹的装饰风格在张大千的仕女画中起到了强烈的装饰效果。

此外,对绘画装裱考究的张大千对于自己唐宋风格的作品则会采用唐宋风格的图纹衬托画心。而恪守唐法的日本装裱也很好地保留了装饰性较强的图文风格,与张大千在西陲大漠目营手追的古典庙堂艺术的华美,遥相呼应。其实,不难想到,拥有爱美之心的张大千在日本购买古画时就眼见了从中国唐宋时期流传过去的中国画在日本的装裱形式,或者受到了日本精装细裱之美的触动。

敦煌之行,又一次应证了张大千上半生“借古开今”的艺术诉求。这也解释了,为什么张大千后半生去国29年,在海外异质文化语境下寻求民族性的笃定信念。

三、去国之后

从1949年出国,张大千足迹遍布亚洲、欧洲、美洲,而张大千在日本、法国、巴西和美国等地均有驻留。举凡名山大川、文化古迹、美术馆、博物馆等几乎无所不到;举凡华人界的文艺精英无不与他有艺术交流。他甚至多番联系,不顾舟车劳顿,与西方立体主义代表毕加索会晤。

1956年6月,他的作品与马蒂斯的遗作同时在卢浮宫展出。同年7月,他与毕加索会晤,并互相赠送画作以为纪念。这次会晤之后,张大千曾感慨地说:“我一向承认我对西洋艺术不甚了了,但我总认为艺术是人类共通的,尽管表现的方式有所不同,但艺术家不外乎讲究的是意境、功力、技巧。”但在此之前张大千对中西绘画有一定的对比研究。他说“譬如用色的观点,西画是色与光不可分开来用的,色来衬光,光来显色……可中国画是将光与色分开来用的,需要用光时,就用光。不需用时,便撇下不用。”他也谈到“其实中国画何尝没有透视?我们国画的透视,是从四方上下各面看着取的,现代抽象画的透视不过得其一斑。”在法国这段期间,他与旅法画家赵无极、潘玉良等人也有交往,当谈到抽象时,张大千认为:“抽象是从具象中抽离而出。若是没有纯熟优美的具象基础,就一跃而为抽象,不过是欺人之谈罢了。”这一观点与蒙德里安、康定斯基等西方现代艺术中抽象派大师的观点极为不同,其精神或立足点是基于中国传统意象艺术上的。

1965年,张大千赴美就医。在此期间,他与旅美画家王己千有着频繁的艺术交流。“我们之间最快乐的事情之一,就是彼此分享相关艺术家、书籍和艺术作品谈话的乐趣,以及频频讨论我们从别人的作品和自身的经历中学到的东西。”同年,张大千与王己千、张目寒等人同游瑞士。据王己千回忆,“沿途所见风光让我们想起祖国的黄山景致。尽管身在异邦,我们惊讶地发现这些景致是如此神似王蒙在《葛稚山隐居图》中所描绘的仙境。”在此之后,张大千创作了如《春云图》《瑞士雪山》等为代表的破墨泼彩作品。可以从这阶段张大千所创作的破墨泼彩作品中,看到其深受美国当代艺术即兴、自发和随机等表现性手法的影响。比如,墨与色的交融,抽象的形体,较多地使用短款、一字款,或者取而代之的英文签名等。因而有了“翻倒墨池收不住”的情况出现。1970年,张大千从巴西移居美国加州。在那里,张大千接受了治疗眼疾的手术。他在视力有所恢复后心情愉悦,频频进行艺术创作、展览和讲学。直到1978年,张大千回到中国台北,完成了他以中国传统画学之气韵碰撞西方现代派绘画的破墨泼彩巨作《庐山图》。

1983年4月,张大千辞世于台北,长眠于梅丘旁。去国29载,张大千的眼界是广阔的,他的影响是久远的。他用独步古今的破墨泼彩艺术向世界展示中国笔墨,用毕生对艺术之美的不懈追求垂范后世,用艺术家、收藏家、策展人等多重身份向世界讲述中国故事:语言和文化不同,但艺术可相通,因为对美的追求是最基本的共识;艺术家既时刻不失自我身份认同,又能借他山之石攻玉;凡是民族的才是世界的。有学者提出,张大千在开创完墨泼彩艺术之前是受到文化冲突的,是焦虑的,然而这些冲突和焦虑却被张大千通过艺术创新巧妙化解。张大千的中国心、大气魄、大圆通使他注定在这繁华的三千世界中含英咀华,最终成就世界的大千。(本文系张大千研究中心课题,课题编号:ZDQ2016-09)