二十世纪五六十年代,可以说是冯建吴艺术的转折期,他突破传统、探索创新,在创作理念和绘画方式上都进行了新的尝试,逐渐形成了自身的艺术风格和语言。

冯建吴是二十世纪巴蜀山水画坛的重要人物,他不仅以自身守正创新的艺术创作和理念,在巴蜀画坛独树一帜,更以其在艺术教育上的卓越成就为近现代巴蜀山水画的发展做出了重要的贡献。

二十世纪,在四川仁寿的土地上,诞生了两位重要的艺术家,他们就是冯建吴和冯亚珩(石鲁)两兄弟。弟弟冯亚珩(石鲁)作为长安画派的代表人物,其突出的艺术成就、传奇的人生经历和鲜明的个性特色被业界广泛关注,深具影响力。而其兄长冯建吴则是立足于四川这片热土,长期浸润传统,又能独辟蹊径,最终形成自我风格的典范。本文将从以下四个方面,论述其在近现代巴蜀山水画研究中的独特价值。

一、时代主题

冯建吴早年艺术追随荆、关、董、巨,对马远、夏圭、范宽、李成等有深刻的体悟。后在上海昌明艺专求学,师从王个簃、王一亭、潘天寿、诸乐三、诸闻韵等,成为吴门再传弟子,汲取了浙派、海派的精髓。在艺术道路上,他孜孜不倦,博览众长,对传统笔墨进行深入研究和参悟,为后期的艺术创新积攒了雄厚的传统笔墨功底。在上海求学时,冯建吴就暗藏着“出室创蹊”的宏愿,曾写诗曰:“ 师宗一代吴安吉,出室难于自创蹊。密密樊篱靡鸀雀,决决瀛海腾鲸鲵。”

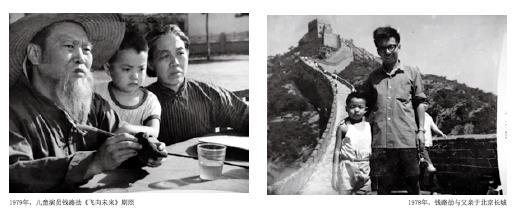

二十世纪五六十年代,可以说是冯建吴艺术的转折期,他突破传统、探索创新,在创作理念和绘画方式上都进行了新的尝试,逐渐形成了自身的艺术风格和语言。当然这种转变,除了来自于他自身“出室创蹊”的愿望之外,也来自于当时的时代背景。中华人民共和国成立后,开始了一场轰轰烈烈的“新国画运动”,即国画的改造运动。“新国画运动”提倡写实精神,要求创造出符合人民需要的内容和形式,来反映火热的现实生活和时代风貌。这也造成了当时传统中国画的艰难处境。如何顺应时代,成了中国画避免被时代淘汰的关键,而这种冲突最突出的表现就在山水画领域。山水画家们开始以社会主义、现实主义为创作理念,以主题写生为途径,深入生活,扎根人民,以火热的激情描绘祖国的大好河山,讴歌社会主义建设的丰硕成果。在这个时期,远在上海的王个簃先生也时常写信来鼓励他突破过去因承前人的创作面貌,在新的时代背景下,探索出自己新的艺术风格。于是,他开始自觉地进行着艺术创新实践。在当时崭新的美术思潮和流派中,他受胞弟石鲁及其代表的“长安画派”的影响最大。石鲁的“一手伸向传统,一手伸向生活”的创作主张对冯建吴影响深刻。

在二十世纪六十年代初期,冯建吴形成了自己的艺术思想。他始终坚持两点:传统和生活。他提出了艺术创作“能入、能出、能化”的主张。他在深厚的传统笔墨之上,面向社会生活和广阔自然,寻求新的手段,以新题材、新意境来反映现实生活。

此后,他遍游全国各地名山大川,蜀中山水,峨眉、青城是其盘根之地,也常应石鲁邀请,赴关中和陕北采风写生。他画了无数的主题写生画和速写稿,真正地深入时代生活,极大地丰富了作品的艺术表现力。特别是1962年暑期两个月时间,冯建吴游历了川、鄂、桂、滇、黔等五个省。之后,他的画风更加雄强、刚健,逐渐形成了“天风朗朗,海山苍苍”般大气磅礴的艺术境界。

冯建吴一生创作了大量体现川渝乡村生活、社会生产、铁路工程、梯田建造等主题的写生图像,如《蜀江水碧蜀山青》《鱼田堡煤矿》《桃李公社》《绿水青山代代春》《襄渝道上铁道兵营房》《一代青松》《巫山梯田》《南桐煤矿一角》等。同时,在写生的基础上赋予传统山水题材以新的笔墨语言和视觉效果,例如以三峡为主题的《神女应无恙,当惊世界殊》《夔门天下雄》,以青城、峨眉为主题的《青城天下幽》《峨眉天下秀》等,呈现出崭新的视觉语言和时代审美。

二、彩绘峨眉

进入二十世纪八十年代以后,冯建吴的人生阅历和艺术积淀使他的艺术更趋臻炉火纯青之境。在他的众多作品中不得不提的是以“峨眉山云”为主题的系列,这也是他晚年的重要代表作品。峨眉山以仙山之名闻名遐迩,山中变幻莫测的云海最能显示峨眉之“仙气”。在中国美术史中,不少画家都留下了经典的“峨眉图像”,比如黄宾虹的《峨眉山色》、张大千的《峨眉金顶》、傅抱石的《峨眉处处有歌声》、李可染的《峨眉溪涧图》、陆俨少的《峨眉冬雪》等。他们的作品不仅赋予峨眉山更多的神秘面纱,也体现出四川山水雄秀氤氲、灵动变幻、深邃险峻、野逸奇崛的风貌。

冯建吴曾多次带学生上峨眉山写生,尤其秋日的峨眉山,风霜过后,层林尽染,红树与青林相互掩映,色彩斑斓,给他留下了深刻的印象。他时常对峨眉山满目苍翠中的红霞云海念念不忘,曾作诗描写峨眉山云:“三日山中住,不见山中形。白云失我目,咫尺成虚冥。置身霄汉间,恦恍醉不醒。但觉双足底,终日风冷冷。一声钟磬响,忽然生众青。”他也画了许多峨眉作品,例如《峨眉绝顶》《可以横绝峨眉巅》《峨眉华严顶》等,其金碧重彩山水《峨岭朝辉》更是巧妙地使用红色来描绘峨眉的丹崖、红树,用刚健、遒劲,充满金石笔力的线条勾画出山涧云雾,构图新奇险峻,呈现出气势磅礴、吞吐八荒的“峨眉山云图”。同样的还有《峨眉秋色》《峨岭春云》,以及1980年为人民大会堂四川厅绘制的金碧重彩山水《峨岭朝晖》等,这在众多以峨眉山为主题的作品中显得卓尔不群,为峨眉秀色又增添了一笔神韵。

三、金石入画

冯建吴,生于书香世家,父有万卷藏书,先于四川美术学院学画,后到上海考入由吴昌硕后人创办的昌明艺专学习,继承了吴昌硕一脉“金石入画”之真谛,属于文人画系统。理论家林木先生曾评价冯建吴的作品是“浓重朱砂在淡雅空灵的文人水墨中硬闯出又一条热烈欢腾的全新境界。“冯建吴以一种积极入世的人生态度,在研习传统与探索现代之后,确立起了其雄健磅礴、彩墨纵横的独特艺术风格,实现了传统文人山水的现代转型。他的作品融诗、书、画、印为一体,描绘了气吞天地、雄浑壮阔的山水画新图像。

比如《月涌大江流》就是根据杜甫《旅夜抒怀》有感所作。冯建吴的诗学尊崇杜甫,遍览百家,作诗千余首,往往诗以志起,画因诗生。画中的江水用“金刚杵”笔法勾勒,雄强劲健,这源于其书法有金石碑刻之苍劲,又有贴学之厚润,真草篆隶,相容成体,古拙强悍,如“金刚杵”。意趣天然,苍厚朴茂,为我们营造了一个全新的美感。

在二十世纪六十年代之前,冯建吴的作品偏向于传统一路。其后他将带有浓郁金石味的书法注入到绘画创作中,将汉碑、魏碑的雄强、朴拙,运用到绘画的线条中,强调“金石入画”。他的书法,研习颜真卿、欧阳询、《张迁碑》《石门颂》等。其篆隶受吴昌硕、陈曼生、伊墨卿等影响,又自出新意。其行书苍劲雄浑,醇厚大气。晚年,他用书写篆隶之法作行草书,其行草朴茂奇崛,纵逸潇洒。他的篆刻则承袭吴昌硕与吴让之二老。

四、美术教育

冯建吴是二十世纪巴蜀地区中国画教育的奠基者。1932年,他在成都创办了东方美术专科学校,任国画系主任、校长等。1932年秋,他邀请黄宾虹先生来川任教,为当时的四川画坛注入了新鲜的血液。1956年后,他在四川美术学院,进行山水、书法、篆刻等方面的教学工作,一生春风化雨,桃李天下。同时,他还出版了许多学术著作,例如《成渝两地展出故宫部分书画管见》《谈艺琐录》《山水设色研究》等,对20世纪西南地区美术教育及中国画的学术架构做出了突出贡献。

其胞弟石鲁亦深受其影响。在长达半个多世纪的岁月中,冯建吴和石鲁的艺术人生紧密地联系在了一起。早期石鲁受冯建吴影响,积累了深厚的传统功力,为日后的成就打下了坚实的基础;后期则是冯建吴受石鲁影响,最终实现了对传统的突破,形成自我风格。可以说如果没有冯建吴就不会有画家石鲁;同样,如果没有石鲁,也不会有冯建吴后来的变法。