任蒙的书法在形态结构和笔墨施运上,融入了主体生命的情感和人格性,一笔如是,笔笔如是。从匀称合理的架构布局上可以看到,任蒙在开笔写字时,胸中、眼中俱有全字,才写第一笔,心驰第二三笔。笔画之间用意,则笔笔沉着,笔笔生动,一点一波皆可单行,任蒙的行书看上去虽然整饬,但仍不失错落之感。

著名作家任蒙的书法,在文学界是个美谈,人们惊异于作家能有一手好书法;而作为书法家的任蒙,在书法界也是一段佳话,人们称羡书法家还能写出一手好文章——文学与书法的复合型文化名人,在当代中国,还真的很珍稀,难得一见。所以今天,我们从另一侧面打开任蒙书法的密码,在文化视野下对其书法进行观照与还原、凝视与回味,就有了抵达一种实质的意义。

自古以来,书法就是文人的天下。文人善书,是一个传统。纵观三千年的中国书法史,大书法家都是大文人,反过来说,也必须具备深厚的文化修养与学养,才能成为书法家。而今天,似乎握管而书,能写毛笔字者,都叫“书法家”——对这种倾向,任蒙先生和我都是反对的。因为书法自远古诞生的那一天起,在其发展演进中,始终是在文化的包蕴中完成蜕变与裂变,在笔墨中塑造着人格化的艺术形式。从一定角度来说,书法也是诗性的特定产物。因为书法在历代文人的诗性融注下,其点画特征已充满诗性逻辑的想象,更多诗意化的质素使得书法活力四射,因此,评判书法好坏,“活力”就成为一项重要标准。

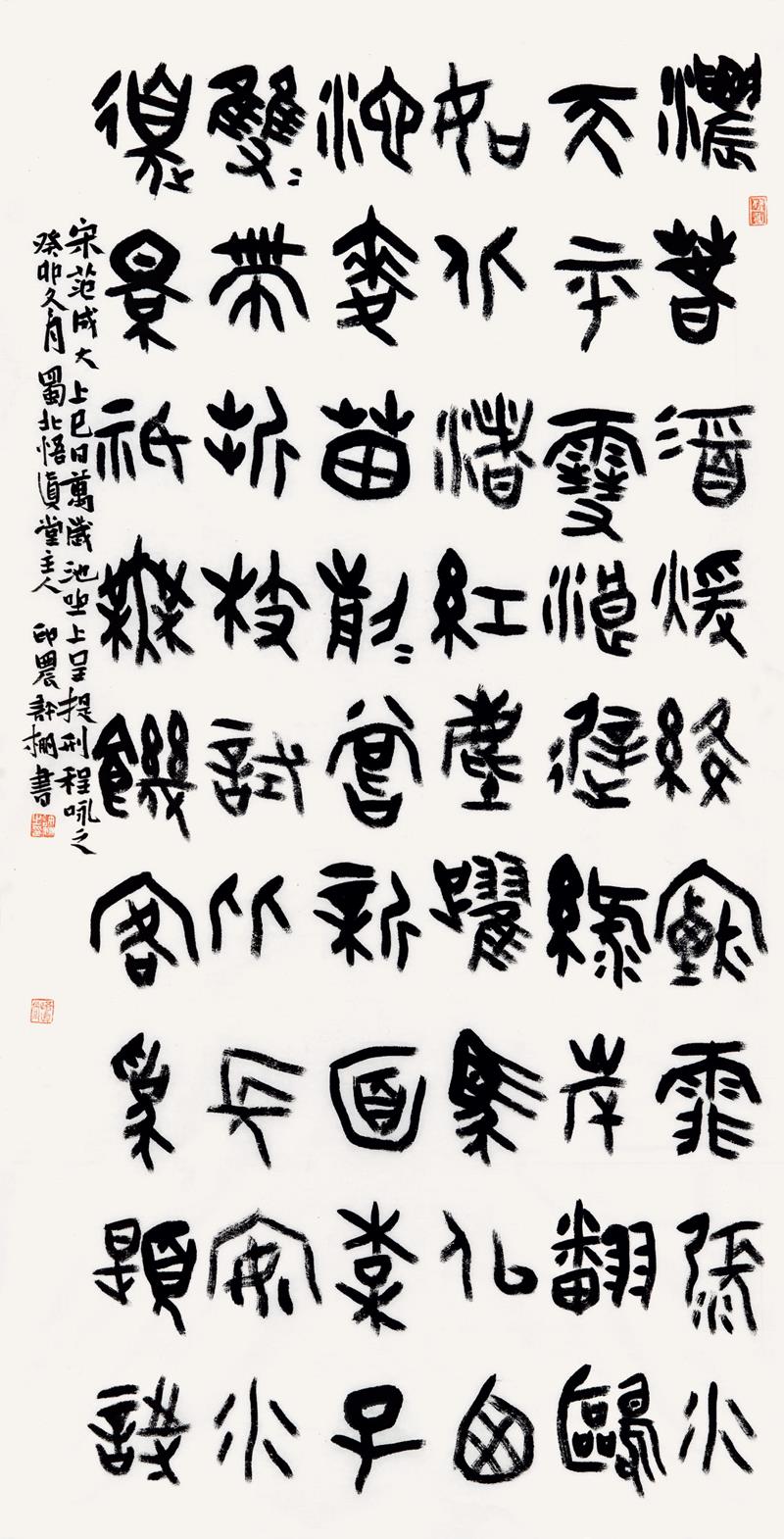

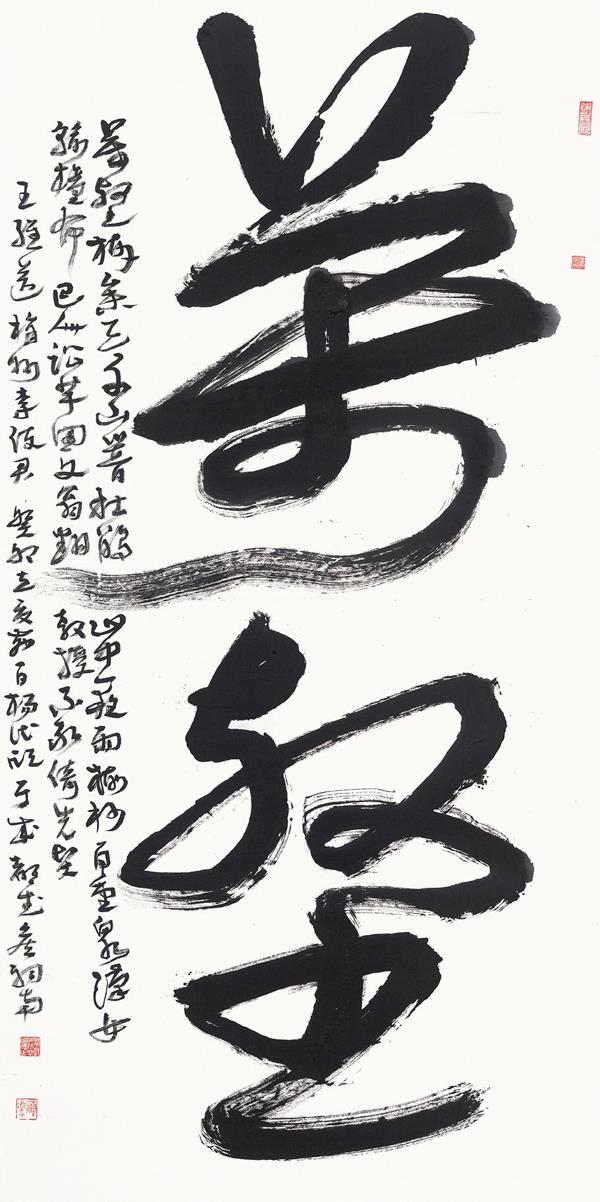

任蒙的书法在形态结构和笔墨施运上,融入了主体生命的情感和人格性,一笔如是,笔笔如是。从匀称合理的架构布局上可以看到,任蒙在开笔写字时,胸中、眼中俱有全字,才写第一笔,心驰第二三笔。笔画之间用意,则笔笔沉着,笔笔生动,一点一波皆可单行,任蒙的行书看上去虽然整饬,但仍不失错落之感。现代很多书法家追求书法技法的娴熟和摹临上的惟妙惟肖,往往忽视了书道理念。书法先有“法”,而后有“道”,“道”是在“法”的基础上,总结了普遍性的真理再上升到哲学的高度。书道的含义已不限于点画结构,而在于书法作品的整体气息、气质和面貌,以及人格化之后的精神指向。也就是说,书道处于精神与哲学的层面,体现了“道”的书法,在主体的书写者与客体的作品之间,有着精神对话的通道。这样的书法给人带来的不是感官的瞬间快乐,而是精神的长久愉悦。所以,我以为,任蒙的书法就是沿着书道之途,正在往远方延伸。

古人对书法“道”的认识,比之今天,似乎有着更清醒的智识。《易经》里早已出现“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的名句。任何艺术创作只有踏上“形而上”的高阶,才能进入“道”的境界。书法也是这样,仅仅停留在点画、结字、布局的技法层面,也就是将书法作为“器”来使用、支配,恐怕永远也进入不了自觉的高妙境界。孔颖达《周易注疏》进一步延伸了这一古已有之的艺术观:“形由道而立”。“形而上”的终极方向是“道”,那么,“道”的尽头是什么呢?天然!无论文学还是书法,或者是文人书法,达到天然的高妙之境,是一切艺术创作的终点。任蒙先生在书法创作中深悟其理,因而其书法善于用理,也善用意。理是晋人书法之“理”,循理而法生;意是宋人书法之“意”,用意而变通,二者造就了任蒙书法的古典意蕴。任蒙行书的用笔,欲疾还徐,藏锋包气,神含其中,犹儒人雅士信步闲庭,因而其书法呈现出圆劲秀润、蕴藉浑穆的整体风格。

任蒙书法常见于武汉乃至湖北一些地方的公园、景区和街头的牌坊、匾额、门柱等公共建筑物,是其作为书家实力的重要体现。

任蒙为人谦和温良,襟量恢廓,羡其风骨者众。古人云:“书贵有骨,然骨存其人。”缺少风骨的文人,是寡味的文人;缺少风骨的书法,是浅薄的作品。因而为人写字,保持文人应有的风骨与风范,成为任蒙坚守的底线。在文学创作之余,任蒙将许多空闲时间用在书法练习上,虽不能做到“笔成冢,墨成池”,但书法确然已成为他的生命的构成,陡添了许多人生乐趣。

“书不必皆纸也。”古人如此,任蒙也是如此。笔者粗略搜集了一下任蒙的刻石、镌木等户外书法作品,有百十幅之多,有些已成当地的文化招牌。公园门石题字:“颐湖公园”“府河郊野公园”“《静夜思》诞生地”;楼阁题字:“尚书楼”“知音楼”;馆厅题名:“江小图书吧”“奥斯卡摄影”等;品牌题名:“恩师酒”“天铸奇石”“中福台”等;书刊题名:“中华厨圣食典”“大悟文艺”“广水印象”等;公众场所题字:“一山湖畔”“美丽铁城”等;社会活动题字:“宾客如云”“长青腾健康行”等。任蒙为汉口吉庆街牌楼所书楹联:吉云照影觥樽尽显生活秀,庆雨映灯弦歌舒展岁月稠。因为当年这条颇富特色的饮食文化街风闻天下,这副楹联也曾在报刊网络广为传播。

任蒙还有为数不菲的为建筑物上的附属物题铭书法。如果我借用一句比较时尚的说法,叫它“应用书法”,也是合适的。古人的书法载体,也并非都是纸张,古代书法刻石的情形更为复杂多样化,塔铭、浮图、桥柱、井栏、柱础、石阙、摩崖、符箓、玺押、题榜、楹联等,不一而足。古人没有放大设备,在这些纸张以外的室外硬质载体上能体现书法真味,更需要真功夫。除了刻石,古人在衣裳、器皿、柿叶、棋枋板、澡盘等各种媒介,都可留下书迹,撇开古时纸张极其难得的客观原因,另外也说明古人书法的实用主义思路。但正是这些在各种特殊媒介上的书迹,为今天保存了珍贵的书法传统,历经岁月的漫漶、时间的磨泐,如今仍焕发着自然书性的光辉。

在这里,有必要单独强调一下任蒙的公园题名“颐湖公园”镌刻在一块巨石上,重达60吨,长9米,高2.8米;作为“府河郊野公园”的门石,长约8米,高2米有余;“《静夜思》诞生地”当然也是一块巨石,大诗人李白当年在此隐读,是怎样神仙附体吟诵出这首千古名篇,我们已不得而知。如今,任蒙在此题字,想必心情也是激动的,我们凝神静思,其笔力自见,今不逮古是焉?看他六个擘窠大字,钩镌入石,笔锋劲迈,截铁之意,溢于笔端,书法整体感极佳。刻于巨石,置之苍野,与背景绿色形成鲜明的映衬,庄重、静穆、壮逸之感油然而生,书法的自然之美直击人心。

在伟大的史家绝唱《史记》中,保存有我国关于石刻的最早记载:“刻于金石,以为表经。”这是关于秦始皇的刻石文辞。由此可见,书法刻石在我国具有悠久的历史,是中国书法的天然组成部分,今天的人们从古代刻石的书迹中受益,绝非一般。我以为,任蒙乐于将书法勒石镌木,为公共场所奉献书法的公益特质,是文化名人回报社会的善举,值得为之点赞。

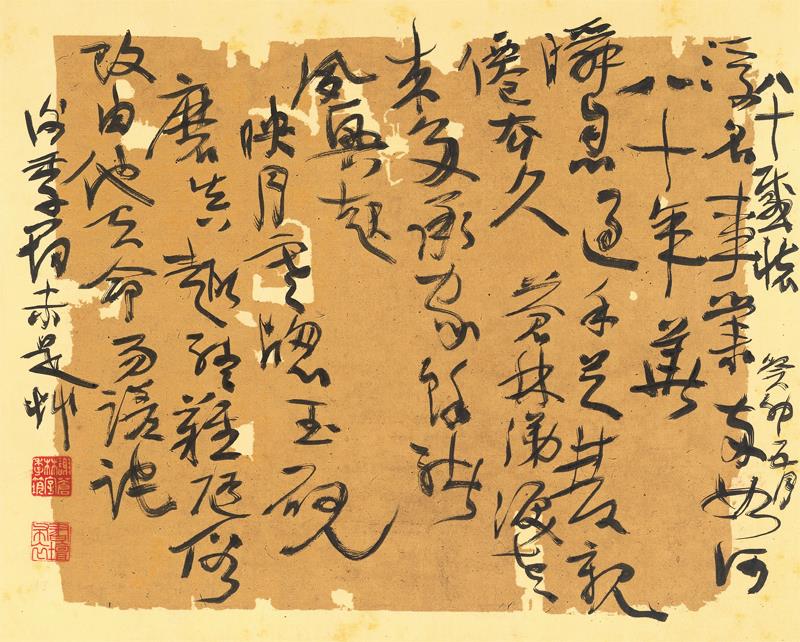

和许多书家一样,任蒙日常书写最多的是古典诗词。一个偶然的时机,我在一家艺术期刊上看到他写李白的《春夜洛城闻笛》:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”细细品其书法,这首绝句也更能漫溢出诗意。

无论写于宣纸,还是勒石镌木,任蒙的书法都是保持了鲜明的个性:本乎运心,以重取势,笔外传神,君子之风穆穆然。书法不为小技,是一个人的心迹和思想,一种心灵的呼唤和倾吐。一幅好的书法,不但给人以遐想,以快慰,以昂奋,以启迪,而且还能带你回到自然的野境,感悟天地的宽博,骋怀往念,让灵魂与万物融合,在书道的尽处享受天然之美!对于任蒙,我们有理由这样期待。